健康中国战略下我国转化医学机构组织模式探讨

2019-04-09张颖聪吴建才

■ 张 明 丁 宁 张颖聪 吴建才 许 栋

党的十九大报告指出,要加快建设创新型国家,建立以企业为主体、市场为导向,产学研深度融合的技术创新体系,促进科技成果转化。医学作为科技创新的重要领域,其成果转化直接关系百姓的健康福祉。转化医学是医学类基础研究成果转化为临床治疗能力的重要路径,是医学科技创新、提高临床诊疗能力的关键[1]。本研究通过对国内4所大型公立医院转化医学中心工作人员的调研,结合文献研究,分析影响国内医学科技成果转化的体制机制性问题,并借鉴国内外成熟经验,提出政策建议,以加快推进健康中国建设步伐。

1 国内外转化医学发展现况

在转化医学模式下,转化医学研究主要分为4个阶段,即研究成果向人转化、向患者转化、向医学实践转化、向人群健康转化[2]。在组织模式方面,欧美国家转化医学的建设发展主要由政府进行统一规划,形成覆盖全国的网络。美国国家卫生研究院(NIH)于2003年提出了转化医学发展路线图和多项转化医学发展研究战略;专门设置管理转化医学研究中心的机构,给予专项研究基金,建立了60所临床转化医学中心或研究院,实现资源共享。英国也设立了类似机构,并制定了转化医学战略并给予专项资助。

我国转化医学起步较晚,但发展迅速。2016年4月,国务院办公厅发布《促进科技成果转移转化行动方案》;同年9月,原国家卫生计生委发布《关于加强卫生与健康科技成果转移转化工作的指导意见》,提出科技成果转移转化是卫生与健康科技创新的重要内容。“十二五”期间,我国已成立5所国家级转化医学中心,其中综合性转化医学中心1所、专病/专科转化医学中心4所;建立130多所各具特色的转化医学研究机构[3],在11个疾病领域已建设32所国家临床医学研究中心,为加快推进临床研究和成果转化提供了强有力的硬件支撑。

2 我国转化医学机构发展现况与问题分析

选取湖北省4所三级甲等公立医院的转化医学中心进行问卷调查,共发放问卷44份,回收问卷44份,有效问卷44份,回收问卷有效率100%。采用描述性统计方法分析调查对象对当前转化医学发展的制约因素、组织体系、决策机制、运行机制、场地设置等认知与态度。

2.1 转化医学重点关注范畴及制约因素

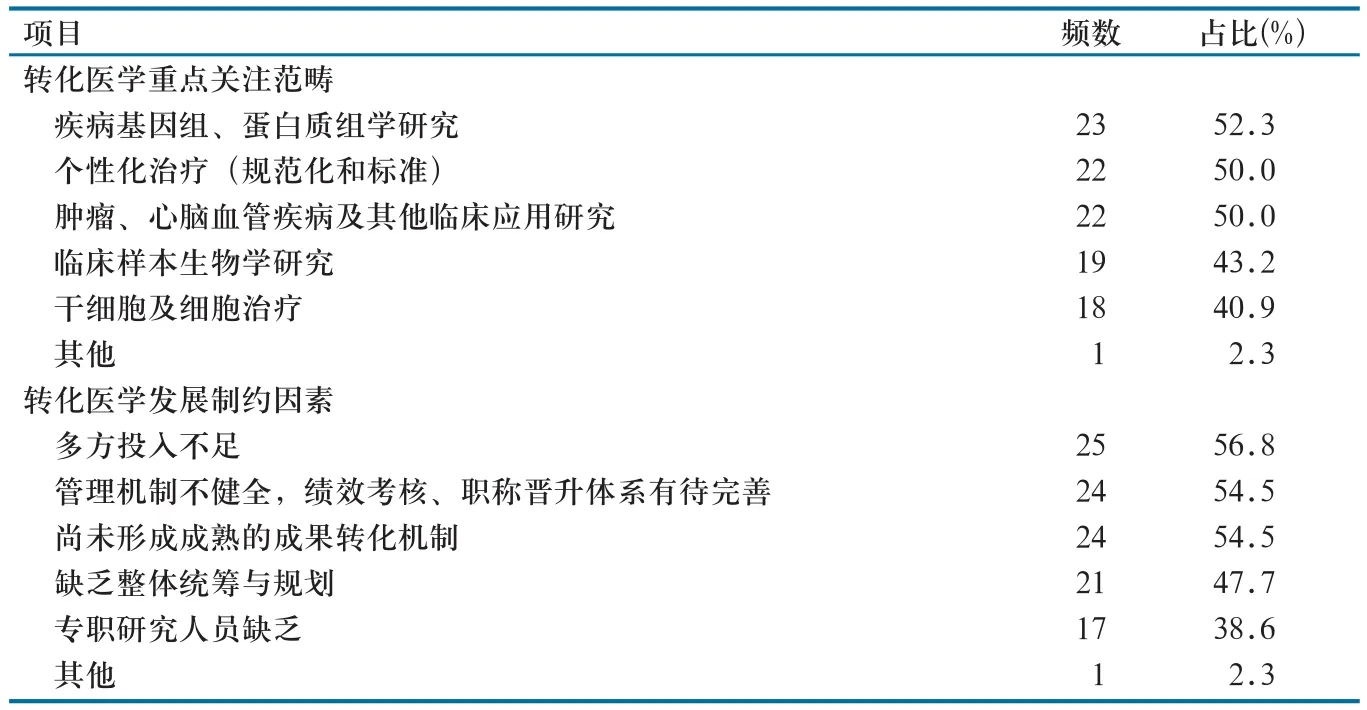

对4所大型公立医院转化医学中心共计44名工作人员调研结果显示,转化医学主要关注疾病基因组、蛋白质组学研究,以及个性化治疗(规范化和标准)和肿瘤、心脑血管疾病及其他临床应用研究;多方投入不足,管理机制不健全、绩效考核及职称晋升体系有待完善,尚未形成成熟的成果转化机制等是制约转化医学发展的主要因素(表1)。

表1 转化医学重点关注范畴及制约因素(多选题项,n=44)

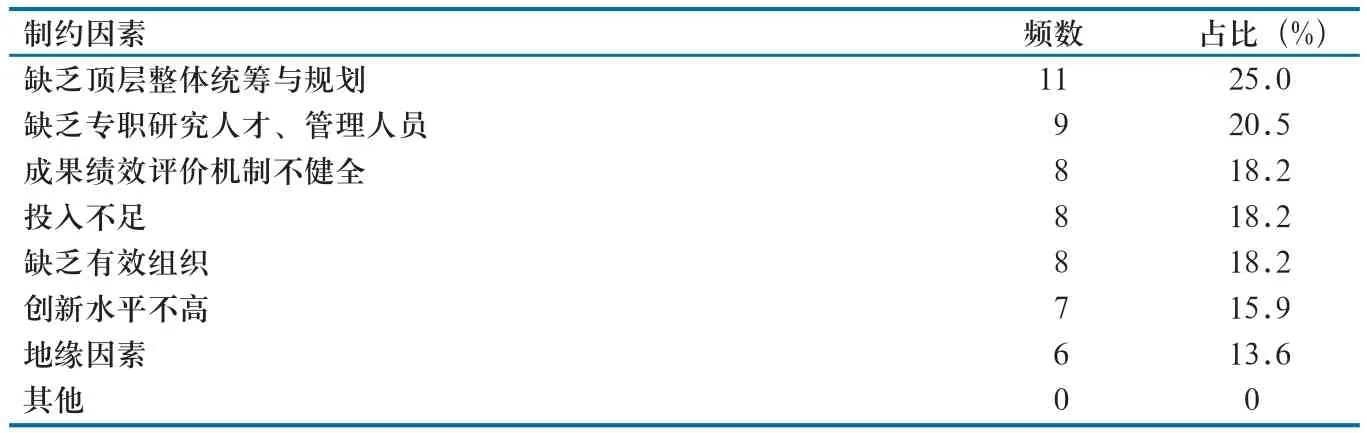

2.2 转化医学机构建设制约因素

调研结果显示,绝大部分人员认为我国转化医学刚起步,发展不平衡或处于探索阶段。缺乏顶层整体统筹与规划、缺乏专职研究人才和管理人员、成果绩效评价机制不健全、投入不足、缺乏有效组织等是制约我国转化医学机构发展的关键因素(表2)。

表2 制约我国转化医学机构发展的关键因素(多选题项,n=44)

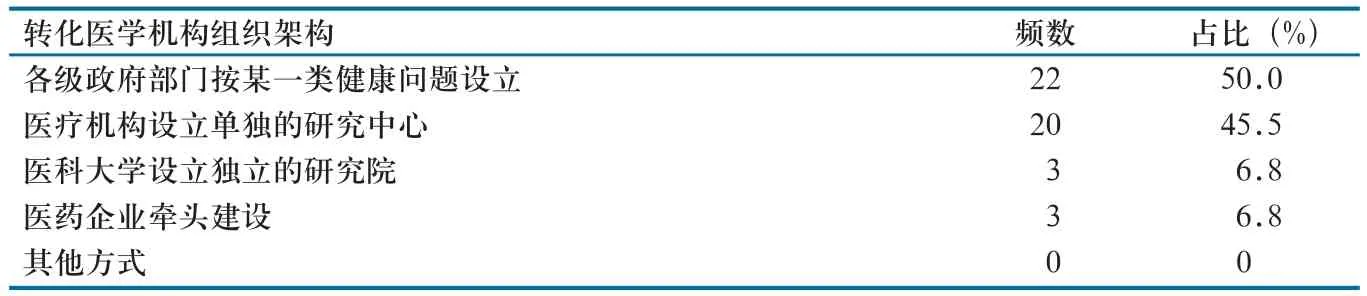

2.3 转化医学机构组织架构和决策模式

转化医学机构组织架构方面,各级政府部门按某一类健康问题设立和医疗机构设立单独的研究中心认可度较高(表3)。决策模式方面,专家委员会领导下的中心主任负责制认可度最高(84.1%),其次为中心主任全权负责制(15.9%)。

表3 转化医学机构应采用的组织架构(多选题项,n=44)

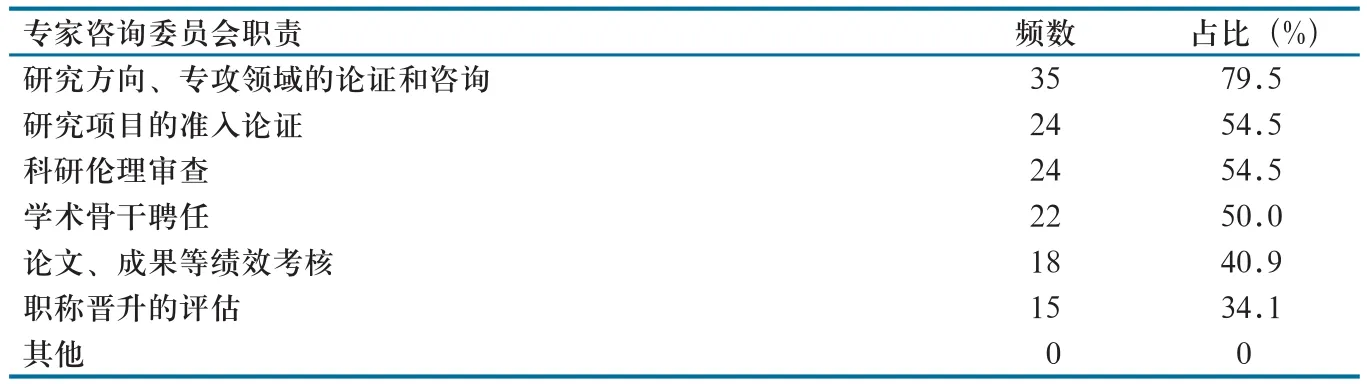

调查结果显示,专家咨询委员会的职能应包括研究方向及专攻领域的论证和咨询、研究项目的准入论证、科研伦理审查、学术骨干聘任等(表4)。专家咨询委员会成员应包括临床医学专家、基础医学专家、公共卫生学专家、医药管理行业专家、生物学专家、政府部门官员等。

表4 转化医学机构专家咨询委员会职责(多选题项,n=44)

2.4 转化医学机构的运行机制

转化医学机构资金来源方面,调查对象认为首要来源是政府投入,其次是大学或医疗机构投入,第3位是企业投资,第4位是社会募捐。在产权分配上,59.1%的调查对象认为要按项目参与度评估,47.7%的调查对象认为应是技术成果转让制,20.5%的调查对象认为应是股份制。大部分调查对象认为转化医学合作模式是企业与医学院校共建或按项目投资合作。

转化医学机构人员结构方面,77.3%的调查对象认为转化医学机构人员应以兼职教授、专家为主,以专职研究人员、管理人员为辅。在人才培养方式上,可以采用基础与临床协同,实行双导师制,定期轮转,联合培养人才的方式,也可以采取团队协同创新,以项目为周期,专职科研人员在不同项目间轮转的方式。在人才管理模式上,84.1%的调查对象认为应以团队为考核单位,建立项目负责人制度;超过50.0%的调查对象认为,目前人才管理的困难是复合型人才培养体系不健全,人才有隶属关系、流动困难。

2.5 转化医学机构场地设置

52.3 %的调查对象认为,转化医学机构场地设置上实验室、辅助区和办公区必须布局合理且集中,单体独栋设置,与医疗场所衔接。资源配置方面,应建立实验设备流转、共享平台,建立多方共享生物标本库,配置基础必备设备,特需设备按项目配置,建立共享动物实验室。70.5%的调查对象认为,必须具有与政府、大学、医疗机构、企业及其他研究机构紧密联系的信息网络;79.5%的调查对象认为,应搭建基于平台建设的标准化数据收集系统,开发共享开放的生物医学信息数据库,提供信息检索服务。

2.6 转化医学机构主要问题分析

结合文献研究和本次调研结果可知,我国转化医学尚处于起步阶段,发展不平衡。转化医学机构建设方面主要问题:一是,从国家层面看,我国转化医学机构缺乏统一规划,投入与产出均显不足,制约转化医学的发展。二是,极度缺乏转化医学专业人员。此次调查对象均为临床、药学等专业从业人员,没有转化医学专业人员。目前,我国只有少数学校招收转化医学专业学生,专业人才队伍建设未能与医学生培养有效结合。三是,机构内部管理规范待完善。在组织架构、管理模式、薪酬绩效、利益分配等方面无相应标准。四是,外部协作机制亟待完善,成果转化效率不高,尚未建立规范、高效的协作机制。

3 对我国转化医学机构的建议

3.1 加大国家层面的统筹协调

目前,我国转化医学中心多设立在医院或医学院校,依靠申报科研项目获得经费发展,自身缺乏成果转化方面的投入,特别是在产品开发方面,缺乏可持续发展的投资途径。国外转化医学中心多有政府参与,如美国NIH统一规划,还注重社区的参与,形成覆盖全国的网络[4]。建议从国家层面整合各省市资源,统筹规划,按照国际标准规范化建设,并按照市场化机制使用资源,实现不同转化医学中心的资源共享。借鉴国外先进经验,从国家层面建立合理的筹资机制,给予转化医学中心资助,保证科研团队的稳定性和项目的可持续性。

3.2 加强多学科、多形式合作

转化医学的研究领域广泛,对医学跨学科合作要求较高。从学科来看,目前我国医院转化医学中心侧重生命科学研究;从合作形式来看,与学校院系合作较多,国际合作、企业合作较少。建议加强多形式合作,强化研究型临床医师、基础医学研究人员和实践团体之间的交流,跟踪世界科技研究前沿,依托信息平台挖掘大数据,实现产学研用深度融合。

3.3 完善转化医学组织模式

我国转化医学研究机构尚未有固定发展模式,建议可参照国外先进经验,整合相关协(学)会内现有的专家和组织资源,组建我国转化医学发展所需的各关键职能委员会,实现专家委员会领导下的中心主任负责制。加大复合型人才的培养,建议建立与国家科技战略发展相吻合的专业人才培养及相应激励机制。在医学生培养上,基础医学与临床联手,实行双导师制,联合培养人才。在毕业后教育上,可借鉴美国,在临床和转化医学研究中心建立全面而又深入的再教育和临床研究培训体系[5]。在平台建设上,通过多方投入,建立高度共享的临床标本资源库、动物实验室,满足基础设施配备需要,为转化医学的发展提供平台支撑。