医联体4种模式建设探索与实践

2019-04-09张立斌马弗愚郑双江姚云清吕富荣

■ 张立斌 马弗愚 刘 征 郑双江 姚云清 孙 萍 吕富荣

重庆医科大学附属第一医院(以下简称“重医一院”)在重庆市卫生主管部门的主导下,于2013年3月成立以重医一院为核心的重医一院医联体。成立5年多以来,按照国家医改政策走向,结合地域特点,进行了一系列的实践和探索。特别是在成立医院集团、建立医共体、打造专科联盟和组建远程医疗协作网,即建设医联体的4种模式方面进行了创新性探索,形成了城市大医院帮扶区县医院,区县医院帮扶乡镇医院,市-区、县-乡三级联动的医联体,在帮扶基层医院提升医疗服务能力方面取得显著的成效。

1 政策背景及4种模式确定

国务院办公厅《2011年公立医院改革重点工作安排》提出可通过托管等方式,提高县级医院的管理和服务能力。2012年卫生部《关于深化城乡医院对口支援工作,进一步提高县级医院医疗服务能力的通知》再次提出,支援医院和受援医院可以通过建立医联体、医院集团、托管等形式,促进形成纵向联合体和责任共同体。这进一步为医疗机构向医联体方向发展提供了政策导向。2013年3月,原卫生部部长陈竺在十二届全国人大一次会议上明确指出:医改下一步重点是建立“医联体”。医联体和医院集团化发展出现新一轮高潮[1]。

2016年《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》提出组建医疗联合体。推进基层卫生技术人员县管乡用、乡管村用,建立人才柔性流动机制,轮流到基层服务。加大对口帮扶力度,精准帮扶基层医疗卫生机构专科建设和人才培养,推进城乡医疗资源均衡配置。

2017年《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》提出,2017年6月底前各省(区、市)都要明确推进医联体建设的工作方案,10月底前所有三级公立医院都要启动医联体建设工作。到2020年,所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体[2]。

随着医改逐渐深入和各地医联体建设的不断探索前进,医联体建设4种模式也浮出水面。(1)在城市主要组建医疗集团:在设区的市级以上城市,由三级公立医院或者业务能力较强的医院牵头,联合社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构等,形成资源共享、分工协作的管理模式。在医联体内以人才共享、技术支持、检查互认、处方流动、服务衔接等为纽带进行合作。(2)在县域主要组建医疗共同体:重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理,与乡村一体化管理有效衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用,形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制,构建三级联动的县域医疗服务体系。(3)跨区域组建专科联盟:根据不同区域医疗机构优势专科资源,以若干所医疗机构特色专科技术力量为支撑,充分发挥国家医学中心、国家临床医学研究中心及其协同网络的作用,以专科协作为纽带,组建区域间若干特色专科联盟,形成补位发展模式,重点提升重大疾病救治能力。(4)边远贫困地区发展远程医疗协作网:大力发展面向基层、边远和欠发达地区的远程医疗协作网,鼓励公立医院向基层医疗卫生机构提供远程医疗、远程教学、远程培训等服务,利用信息化手段促进资源纵向流动,提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率[3]。

2 重医一院医联体4种模式特点分析

2.1 重医一院医联体建设

重医一院医联体2011年3月启动建设,2013年3月成立重庆市医院集团,即重医一院医院集团,是核心医院重医一院与5所托管医院以部分经营管理权为纽带组成的松散型医疗机构联合组织。核心医院对各托管医院在管理和技术方面给予帮扶,在经营上给予指导,输出人才、技术和管理。不改变各托管医院原有的组织架构、人事关系、资产属性、债权债务关系和属地化管理模式[1]。经过近5年的发展建设,2017年底形成1+3+15+5医联体格局,即1所核心医院(院本部),3所直属分院,15所本市托管医院,5所省外托管医院。其中5所省外医院,北至陕西渭南市人民医院和富平县人民医院,南至海南省万宁市人民医院,西至西藏昌都市人民医院和新疆石河子人民医院,在重庆市内和全国形成了一个立体医联体。

成立医联体首要目标是提高基层医疗服务能力和管理水平。随着探索和实践的深入,逐渐调整定位为:扩大辐射范围,建立城市大医院-区县医院-乡镇医院(社区)逐级帮扶构架,即分层级建设重医一院医院集团,区县医疗共同体、跨区域专科联盟和远程医疗协作网4种组织模式;定性为:结成服务共同体,责任共同体,利益共同体和管理共同体。重医一院现已建立了专科联盟21个,托管医院医共体建设179个;远程医疗协作网医疗机构160所,涵盖重庆市36个区县,其中基层、偏远欠发达地区医疗机构140所。

2.2 模式一:重医一院医院集团建设

(1)帮扶思路、目标目的、考核指标明确。重医一院医院集团帮扶总体思路:培养和留下一支队伍,核心是可持续发展的根本,把帮扶县(区)级医院作为自己的责任和使命,坚持大型公立医院的公益性,全面提升县(区)级医院技术、管理和服务水平。帮扶目标目的是帮助县(区)级医院实现等级医院创建,全面提高其整体服务能力和管理水平。明确帮扶的考核指标:原国家卫生计生委“等级综合医院评审标准”(2011年版)。

(2)培训基层人才采取“三三三”“一对一”模式。集团坚持“请上来,走下去”原则,对县(区)级医院管理及业务人员突出“三开放”“三培训”“三团队”,进行全方位、免费、随时培训。“三开放”:即开放管理、开放技术、开放人才培养;“三培训”:即培训中层干部(科主任等)、技术骨干、住院医师;“三团队”:即专项技术团队、临床科室团队、医院团队;采取“科室对科室、师带徒、一对一”帮扶形式,即科室与科室、专家与学徒,有针对性地结成对子,保证培训效果和长期固化指导渠道;遵循“免费”和“随时”原则,针对学习进修时间太长、排队等候时间较长,采取随时、短期、多次的培训方式[4]。

(3)帮扶质量实行“七个一体化”。即持续强化管理运行机制,实现制度规范一体化;持续推进双向转诊工作,实现诊疗服务一体化;持续实现信息资源共享,实现数字信息一体化;持续坚持业务技术带动,实现专家团队资源一体化;持续提升急诊急救能力,实现急救网络一体化;持续落实帮扶合作项目,实现成员单位建设一体化;持续改善患者就医环境,实现医院文化建设一体化。

2.3 模式二:三级联动打造医共体

(1)定模式建体系。医共体实行集团式签约,即重医一院与区县医院,医县医院又与街镇卫生院(社区)签约形成医共体。三级联动形成“三师共管”,即市-区-乡三级,专科医师-全科医师-公卫医师三师,规范对慢性病的管理。

(2)明职责强规范。建立医共体三级机构:即市级为重医一院,区级为区县医院,街镇为乡镇卫生院(社区);三级人员:市级为首席专家,区级为指导专家,街镇为全科医生为核心的家庭医生服务团队。倡导街镇卫生院内部齐抓共管,领导挂片督导、职能部门指导,“分片包干、团队合作、责任到人”的家庭医生责任制。医共体实行“五统一”服务标准,即统一文明用语,统一着装工作牌,统一服务流程,统一服务要求,统一出诊装备。

(3)强行动促个性。医共体采取全程服务、上门服务、错时服务以及预约服务等多种服务形式,鼓励采取各具特色的个性化服务。在此基础上,不断优化服务,如优先保障三级医院专家号、预约挂号、预留床位、畅通绿色转诊通道以及保障药物配送等。

2.4 模式三:跨区域专科联盟建设

重医一院于2015年10月在国内较早成立专科联盟。截至2018年6月,医院已成立21个专科联盟,覆盖重庆、四川、贵州、云南、西藏、新疆、陕西、湖北、广东和海南10个省(直辖市、自治区)。

(1)规范章程、原则和目标。重医一院专科联盟是本着自愿加入原则组成的非营利性专科组织。建立专科联盟的任务下达到临床科室,集中统一指导,规定以下科室原则上应建立专科联盟:国家级重点学科、国家临床重点专科所在科室,国家级学(协)会主委、副主委、会长、副会长所在科室,重庆市医学会主委或重庆市医师协会会长所在科室,专科实力雄厚的科室。明确专科联盟基本原则、目标、基本运行事项,统一专科联盟邀请函、协议、组织架构和牌匾模板。有章程,有专门的日常管理机构和管理职责。坚持资源共享、优势互补、合作共赢、平等互利原则。目标是搭建资源共享的专科联盟平台,建立规范、同质的诊疗体系,加强专科间的交流协作,加强学科建设与人才培养,加大适宜技术推广,促进诊疗水平的提升和临床研究开展,促进重庆市或区域重大疾病救治能力提升,助力分级诊疗实施。

(2)明确权利、义务及奖惩。重医一院主持并引导成立联盟理事会,主持并完善联盟的工作制度建设和监督考核;推动重庆市及区域专科医疗、教学、科研和管理水平整体提升,优先为联盟成员单位提供双向转诊和咨询服务,提供转诊绿色通道和技术支持;利用远程医疗服务平台搭建快捷、高效、规范远程会诊、讲课、教学查房病例讨论和学术交流网络平台;积极推广适宜技术,为成员开展新技术、新项目提供技术支持;优先提供进修学习机会,为成员医、护、技短期轮转培训、现场观摩等提供便利条件;牵头开展多中心临床研究,指导成员科研项目申报与临床研究;利用互联网平台,建立公众号、论坛等多种方式促进各联盟成员单位间互动与交流。为推动专科联盟发挥实效,切实提升区域专科重大疾病救治能力,医院设立了专科联盟考评指标体系,给予专项经费支持,并设立年度专项奖。

2.5 模式四:远程协作医疗网建设(网络医院)

重医一院早在1995年开始探索远程教学活动。经过近8年多的集中发展,医院远程医学中心以VPN专线网络连接合作医院最多达160所(2018年严格准入退出机制,数量动态变化),涵盖重庆市36个区县,辐射川、黔、琼、藏,其中基层、边远、欠发达地区140所,成为重庆市辐射最广的远程医疗协作网。

(1)完善组织管理协作制度。成立了远程医学服务项目建设领导小组。制定并完善了一系列远程医疗协作网管理制度、流程规范和运行方案,不断修订合作协议,加强合作监督,规定了远程协作的责任、权利和义务,建立了远程医疗管理的运行机制、服务机制、安全机制。

(2)发挥对医联体支撑作用。提供了以远程会诊、远程影像诊断、远程心电诊断及远程医学教育为主的基本、扩展、创新3大类12项业务功能服务。依据各网络医院不同的现状需求,设计了“分中心”版和“基层”版的套餐式系统建设实施方案。集团医院、专科联盟单位积极推广远程覆盖,推动医共体网络延伸,搭建分级诊疗三级协同平台。探索远程医疗收费和支付政策,促进远程服务可持续发展。

(3)实现区域医疗资源共享。为医疗服务能力较强的医院重点以疑难病例远程会诊、高新技术专项培训开展“技术协作”。针对技术能力薄弱的乡镇、社区或民营医院,以平台学科业务托管、“三基”培训为主进行“服务托管”。“基层检查、上级诊断”,影像、心电实现远程协作网内一体化诊断服务,直属分院取消现场诊断医生。远程医学教育全面医疗、护理、医技资源,实时在线课堂辅以点播教学平台,提供协作网单位24小时免费在网学习。

(4)远程医疗内涵推陈出新。多次举办区域专题会议倡导远程医疗服务应用。建设巴布亚新几内亚莫港总医院跨国远程合作项目,探索援外医疗事业创新发展的“重庆方案”。将对口支援、健康扶贫、卫生应急、改善医疗服务等工作强化远程医疗应用,以专科协作、MDT讨论、精准医疗、胸痛中心等项目协同远程服务运营。努力打造国家远程医疗与互联网医学中心重庆协同中心,重庆市放射诊断中心,重庆市病理、心电图远程诊疗基地。

3 医联体4种模式对比分析

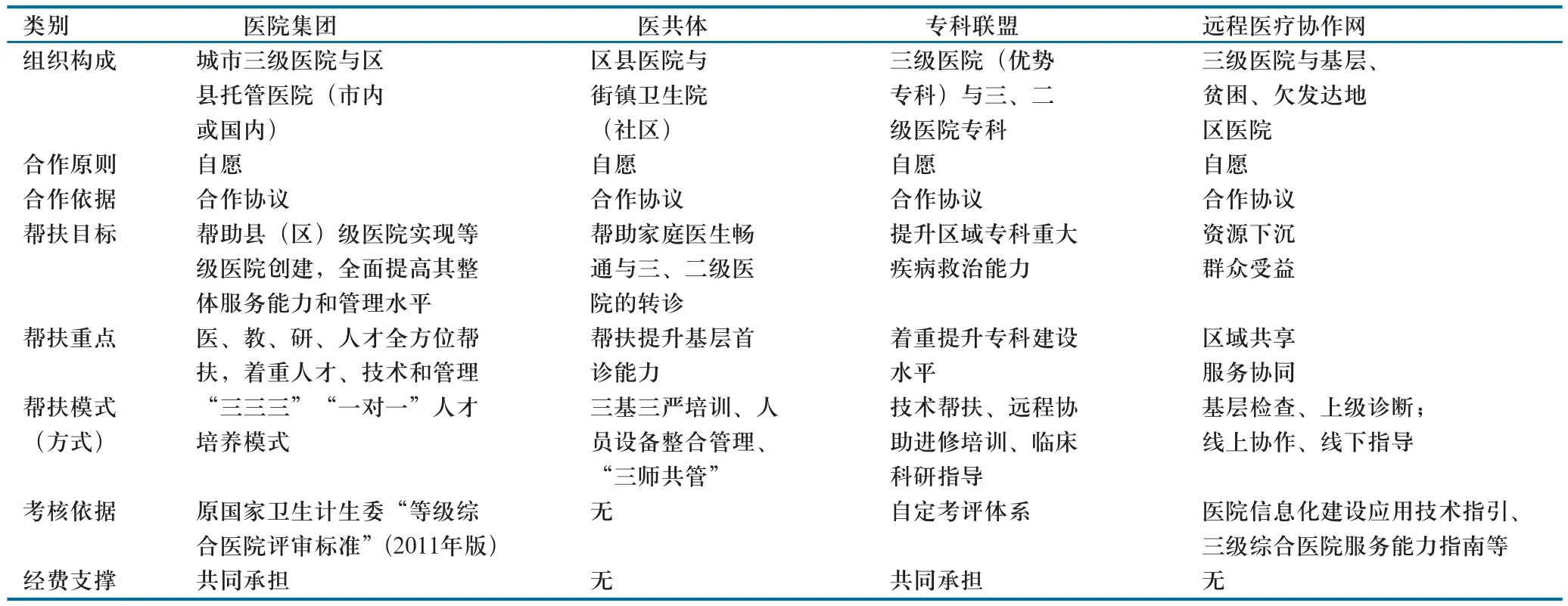

重医一院医联体4种模式建设对比详见表1。

4 医联体建设成效

4.1 提升基层医院医疗卫生服务能力

医院已经帮扶3所基层医院成功创建“三甲”,2所基层医院顺利通过“三甲”初评。5所基层医院正在创建三级医院。医联体内帮助基层医院共计开展新技术和特色技术1 690项,显著提升了基层医院临床诊疗技术水平。医联体医院上转疑难危重症等患者显著增多,以2017年度为例,接收托管医院转诊疑难危重症患者919例,较2016年增长 48.7%,下转1 379例康复期患者回托管医院,较2016年增长240.49%。

表1 重医一院医联体4种模式建设对比

4.2 为基层培养了一支不走的人才队伍

建立医联体以来,重医一院派驻基层医院任挂职副院长43人;派驻到基层医院的专家达2 243人;派专项技术团队893个,科室团队83个,医院团队378人,师带徒“一对一”共189对;培训基层医院人员总数达14.5万人次,其中培训管理人员18 693人次,培训科主任7 072人次。在基层医院开展讲座达1 153次,共计接收医联体医院1 727人来院进修、短训、参观学习;医联体基层医院新增高级职称医务人员共计611人。

4.3 全面促进基层医院学科(专科)建设

帮扶基层医院创建市级、区县级临床重点专科、特色专科共计192个;创建首届市级区域医学重点学科15个。帮助基层医院建立教学医院和基地20所,建设住院医师规范化培训基地39所,培养规培生458人。帮助开展市、区级继教项目1520项。帮扶医联体医院成功申报省部级、厅局级科研课题共计1 104项,发表科研论文共计2 972篇,获得厅局级科技成果奖共计28项。

5 讨论

重医一院医联体在全国起步较早,经过多年的运行和探索,4种模式分层级、分阶段建设,逐渐完善,成效显著。医联体坚持公益、创新机制,兼顾既往形成的合作关系,统筹指导医疗机构加入医联体并整体提升管理水平,逐步建立完善了医疗机构间的分工协作机制[5]。

重医一院医联体利用优质资源集中的优势,通过技术帮扶、人才培养、服务协同等手段,发挥对基层技术引领与协同支撑作用,提高了医疗服务体系整体能力与效率。医联体以人民健康为中心,逐步实现医疗质量同质化,强化基层医疗服务能力,方便群众就近就医,增强群众获得感。

医联体总体实现了预期目标,即帮助基层医院提升了整体管理水平,提升了诊疗技术水平和综合服务能力,促进了学科建设和人才队伍建设,同时促进了分级诊疗的落地和实施。

但是,分析中不难发现,医联体4种模式是医疗资源供给不平衡、不充分状态下分级诊疗发展的不同阶段、不同形式,其建设尚有许多值得探讨的问题,如4种模式的运行、动力和治理机制如何完善[6],整体上多种模式发展如何统筹并进,分项上医院集团长期合作纽带和机制如何建立,医共体建设如何加大对家庭医生的培养和保障支持,专科联盟如何实现合作与共同发展;远程医疗服务效果如何评价,如何确定服务价格等,都值得思考完善顶层设计和继续深入探索研究。