设计学视域下的教育精准扶贫的责任维度与实践路径研究

2019-03-31李文嘉唐嘉蔚夏毓琦

李文嘉 唐嘉蔚 夏毓琦

关键词:设计学 精准扶贫 教学改革 实践路径

引言

教育扶贫作为我国“十三五”期间乡村振兴精准扶贫的重要举措,为乡村振兴提供有效的智力保障与思想指引。通过设计学教育视角责任维度的解读,探索建立协作式设计社会创新教学体系,探索高效的、可持续性设计教育精准扶贫行动框架与实践路径,倡导设计教育的社会责任价值引领,为乡村精准扶贫提供设计教育赋能与智力支持。

在十九大的扶贫战略下,“精准扶贫”已成为当下中国社会发展中从技术策略转向精神指引与价值导向的重大工程。在此背景下,乡村建设出现不同专业多元主体的“百花齐放”与“百家争呜”态势。工业和信息化部2018年9月印发《设计扶贫三年行动计划(2018-2020年)》,从产品设计方案、开展设计培训、组织设计师访问、实施乡村风貌与公共设施设计方案等角度提出探索具有中国特色的设计扶贫的要求。设计教育精准扶贫作为一种指向未来文明结构的社会创新,是介入经济发展和乡村地区改造的一项影响深远的有效扶贫方式,对于高校社会创新教学与设计伦理与社会维度的探索具有重要意义。

一、教育精准扶贫的设计学时代循迹与责任维度

中国当下已经意识到设计教育在塑造具有创造力可持续社会的重要性,立足于可持续原则下的文化、社会、生态以及经济发展,将设计中关注“人的需求”上升到关注“社会的需求”,对设计的知识与时代精神进行重新賦权,发挥设计学科的行动能力与专业建设内容,对经济形势与未来形态进行整体研判与适应性响应,进而进行有责任感是当代设计学教学与教育精准扶贫探索新实践模式的重要命题,同时也是实现教育资源公平与社会正义的调整体现。

高校设计教育精准扶贫建立在设计学学科、专业、人才培养与社会服务等资源优势与学科职能的出发点,可以充分发挥设计学科的植根性、生长性、激活性与在地性等优势与文化教育属性,主动建立乡村服务设计学科群对接农村现实问题,以艺术、传播方式通过有效的设计“嵌入式教学”激活设计教育赋能系统,通过“孵化”与“重塑”促使乡村内生性成长。高校设计相关学科作为文化的传播者、文化的创造者双重角色,在技术、教育与信息等方面有着独特优势,涵盖乡村人居环境与场所营建、乡村产品创意设计与品牌构建、乡土文化传播与品牌提升等学科内容,通过艺术创新设计与文化传播的多学科系统性思维与创造性重组,打通高校与乡村贫困地区的边界,以设计实践、文化复兴与传播的设计资源协作,服务贫困地区产业、产品升级的需求以及服务文化复兴与传播的需求。例如湖南大学“新通道”跨学科联合设计与社会创新项目与四川美术学院的“比淘宝多一公里”等设计教育精准扶贫的产生,以及中国美术学院、苏州大学、广州美术学院等院校的不断探索,都在充分履行让设计学的教学命题、研究课题以及学术论文写在农村广袤大地与田间地头的时代命题。各高校通过采取多样化的教育设计扶贫服务社会,兼顾经济效益与社会公平,体现设计学的价值取向与社会责任,同时实现设计学科的创新集群发展。设计从美学载体转变身份作为强有力的催化剂介入到当代社会的治理和升级,思考生活价值与传统文化的重塑,有效发挥资源合力,系统性地探索设计介入乡村振兴发展的技术保障体系,用行动对设计学的服务民生与改造生活的社会责任担当,进行社会敏感度、责任感与洞察能力的设计学诠释,从文化、物质、精神等各角度探索设计教育扶贫,进行提高设计学服务社会的能力的积极探索,最终实现实现“真扶贫、扶真贫、真脱贫”。

二、设计教育精准扶贫的顶层设计

(一)在地根植性精准教育行动框架

通过建立“价值挖掘一主题重塑”矩阵结构与组织框架,坚持以价值观与问题目标导向教学,而非以学科割裂进行教学,打破设计学的传统界限与刚性壁垒,针对设计资源、能力、需求等要素与教育精准对接,通过教学资源、空间、知识体系的重组完成设计学问进行互相支撑,整合设计创新进行社会路径服务构建,针对现实乡村设计议题塑造“乡村精准教学生态系统”。该系统致力于乡村品牌策略、设计系统与服务层面的理论与策略,实现设计学科间有效的知识贯通与知识转移。与此同时建立专业化的“设计教育扶贫共享平台”教学保障体系,进行课程有效的分布式链接与交织,制定课程层次目标与结果目标,注重培养责任感与现实效能的“教育产出”,为乡村产教结合的支持力与融合度进行量体裁衣。

(二)教育支持赋能的精准教学组织

针对乡村振兴设计学范畴进行“全局链教学思考”,建立“链条式互动教学工作格局”,淡化设计学科间的专业边界,确立各设计学科的“教学责任链”,完善“教学工作链”并进行层层推进与创新扩散的教学范式。教学组织注重开放式功能性教学链接,打造教学的专题与节点嵌入与关系的“分层教学”,发挥各设计专业优势,并依靠集体智慧,资源共享与灵活设计载体,搭建教学过程与教学资源共享的机制与可持续的协作式网络教学创新体系。将共享的理念贯穿于课程的体验,如同脚手架般将设计学科间进行互相支持彼此的教学,实现知识信息的动态传导。深度融合环境设计、产品设计、视觉传达设计三大专业集群,使学生通过系统设计的“大设计教学”共同体提供乡村解决方案,进行知识体系的能力互补与集群发力,促进设计相关学科专业柔性课堂建设。

(三)教育激活育人的精准行动实施

课程命题建设在实地踏勘与沟通协调掌握村民的共同愿景的基础之上,对乡村的环境空间、生活方式、生产课题、人文环境等要素进行深度调查,充分尊重农村发展现状,廓清乡村地域文化特色,挖掘乡村的文化价值、体验价值、战略价值,充分以实践体验的模式认识乡村。审视思考以设计学理论与人文教育进行的农村文化保育与设计参与乡村文化和教育扶贫的行动措施,思考怎样可以在教师与学生提供有意义、有影响和积极的设计援助下,有效提升村民的生活质量,改善乡村生活方式并提升生活信心,使得村民最终可以依靠自身力量脱贫致富。在此过程中需要持续提供有意义、有影响和积极的设计援助,避免“走过场式”的表面工作,过程始终均需要以谦逊的姿态实现高校社会服务资源与能力的有效落地。

三、教育精准扶贫的设计学视角行动框架

在设计教育精准扶贫的过程中,上海理工大学出版印刷与艺术设计学院下设的四大设计学科,包含环境设计系、工业设计系、视觉传达系、动画与公共艺术系主动承担乡村文化建设开发项目,整合学院内部的知识资源、行为资源与组织资源进行设计网络、社会网络、创新网络诸要素的协同创新,主要包含如下四个方面:

(一)“设计订单式”产教结合驱动

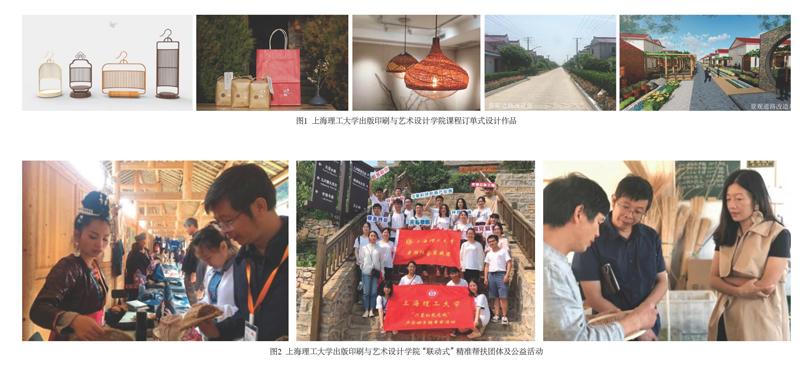

学院设计课程教学以“工作室制”、“项目制”、“课题制”等教学方式将扶贫项目植入教学任务,因地制宜的设置链式教学。在产品设计教学方面,依托上海市文教结合项目一民艺传承与创新转化工作室,联合非遗传承人“非遗进校园”进行民间工艺与设计教学的对话与团体赋能,带动企业转型升级,探索地域文化的传承与再生,完成竹编作品、藤编作品设计的教学设计创作,部分联合设计作品已实现量产。在视觉传达与品牌构建方面,结合包装设计课程提升农产品的附加值与贫困地区的整体形象与知名度。在美丽乡村环境塑造方面,结合环境设计课程教学挖掘乡村人文资源,生态优势与资源优势,探索双向流动、内外联动、文产共动的设计模式,推动乡村地区生态振兴。“订单式”教学可以有效提高扶贫范围与扶贫深度,设计师作为文化持有者的身份對区域产业升级与设计创新发展提供设计参与,服务乡村经济发展,提高设计学社会贡献价值,构建特色设计教育并发挥教育智力扶贫作用,实现高校设计教育成果的推广转化与区域协同发展,如图1。

(二)“联动式”精准帮扶共同体构建

学院充分调动学校共青团、工会与学生社团等力量,通过“设计下乡”、“设计筑梦”等主题活动,联合“三支一扶”暑期实践团体、农村美育支教平台与选派支教团等支援公益组织的形式,对精准帮扶地区实行“牵手计划”,如图2。与此同时,与乡村建立实习实训I基地、产学研基地、校企合作转化平台等方式,结合大学生创新创业项目与教学改革等经费保障方式,构建常态化、制度化的长期有效的联动合作帮扶机制。在帮扶过程中,首先通过强化“文化扶志”与“文化育智”弘扬地域文化特质,运用社会蛙跳思维充分发挥乡村的人文景观与生态优势,注重传统文化构建与文化生态涵养。其次,学院增强贫困地区的美育教育,结合传统国学培养文化自觉意识,并增强文化内生动力,提高艺术熏陶、道德浸润与艺术素养,努力实现以文化人,以美育人。再次,注重发挥设计教育的启智作用独特职能,注重心理支持、精神激励与微观关照,激发贫困地区学生的自尊心与自信感以及幸福感。教学团体在此过程中需要从主导者转向为引导者与支持者,使乡村农民逐步成为主体,而非被动参与的旁观者或看客。精准帮扶共同体的存在需要靠黏合彼此的集体情感凝聚力体系来维持,“联动式”精准重视教育的使命与价值,最终实现“情感共呜”与“价值共振”的信仰建构。

(三)“服务式”培训行动赋能

学院通过“送培下乡”与“引培入城”对乡村目标群体进行培训I,开展满足乡村农民需求、符合乡村农民民意的设计援助,激活在地化区域创新能力,努力使传统产业适应当代审美与市场实现产业升级,使扶贫从“输血式”物质扶贫向“造血式”智力扶贫转化,注重乡村内源性发展,培养贫困地区农民的主体意识,提高贫困地区建设乡村文化的主动性。充分利用政府与教育部门的各类专项基金,如“非遗传承人群研培计划”、“国家艺术基金艺术人才培养”、“区域文化创意设计大赛专项计划基金”等,面向民间工艺传承人提供设计知识培训,如图3。行动赋能过程充分考虑因人施教与因地制宜,利用理论教学、田野调查与集中研讨搭建教育工作者、传承人的研究平台,努力实现“培训一人,带动一片”,产生从“传承人”到“传承人群”的知识迁移,让现代设计走进传统工艺,让传统工艺走入现代生活。透过沟通与协调掌握传承人与扶贫区域民众的共同愿景,高校教育者带领民众以实践体验的模式认识乡村,对乡村的环境空间、生活议题、生产课题、人文环境进行深度调查,使得他们重新认识家乡。设计参与乡村文化和教育扶贫,扶贫先扶智,充分进行多元个性化培育与融合创新。

(四)“互联网+式”情境信息互联

在共享经济的趋势下,学院为乡建创新思维提供情境互联,搭建设计扶贫教育信息服务平台,拓展教学时空,通过定点远程教育解决“信息贫困”,利用网络资源实现数字化课程类的文化视频课程与美育课程等的在线学习等资源配置优化,吸引优质高校与社会资源进行视频课程讲授,通过支教志愿者在线答疑解惑、专递课堂等形式形成农民学习、专家咨询、信息互通的开放共享传播平台,提高乡村文化艺术素质与创新乡村美育教育,提高精准扶贫的工作效率。与此同时充分了解贫困地区的信息资源困境,帮助对接市场搭建购销平台与招商引智,依靠信息技术如微店、微信公众号等方式进行扶贫信息与成果的有效传播。

结论

在当代社会转型期乡村社会变迁的语境下,秉承设计文化价值传播以及为经济、生态、社会与文化服务的责任感,对设计教育自身价值与责任进行审视与创新思考,通过自上而下的教学引导与自下而上的实践推动为设计教育扶贫提供价值引领。设计教育扶贫彰显高校的公益属性,践行社会主义核心价值观,弘扬设计教育的当代价值,深入挖掘、研究并开发课程与项目,完善为贫困人群赋能的社会教育支持体系,为发挥教育社会功能提供新的机遇和学科创新路径。