形成性评价在内科理论教学中的实践

2019-03-28刘海英丁永年卢雪玲

刘海英, 丁永年, 卢雪玲

(新疆医科大学第二临床学院内科学教研室, 乌鲁木齐 830063)

形成性评价(formative evaluation,FA)是在教学过程中为了不断获得有关教学的反馈信息,并以此改进教学,是学生对所学知识的掌握程度所进行的一种系统性评价过程(summerative evalation)[1-2]。最早由美国著名评价专家斯克里文(Michael Scfiven)提出[3],是对学生学习整个过程的持续观察、记录、反思而做出的发展性评价[4]。与传统课程评价体系多为终结性评价不同,主要是对一段时间内的教学效果进行评价,是双向的、互动的。随着医学生学习理念的不断更新,它的教学效果及优势在教育系统中日渐凸显,但现今医学院校对学生的教学评价大多还是采取终结性评价,不能全面反映学生的综合素质,也难以适应当前"以能力培养为目的"的医学教育模式。本研究针对临床医学专业将形成性评价体系贯穿到理论教学及实习教学两年当中,比较4个班学生综合能力。

1 研究对象与方法

1.1研究对象选择新疆医科大学临床医学院2014级临床专业4个班级学生共240人为研究对象,均为五年制本科生。随机选取2个班为对照组,2个班为实验组。对照组120人,年龄18~21(19.5±0.6)岁,采取传统授课模式,课程结束后评价体系为终结性评价;实验组120人,年龄18~21(19.6±0.5)岁,采用形成性评价体系模式授课,课程结束后评价体系为终结性评价,2组之间学生性别、年龄、基础课程平时成绩、学习之前对内科学课程的认知差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2研究方法2组学生使用相同的教材、教学环境、用物和学时,分别由5名接受过形成性评价培训的教师担任教学,教师均为讲师以上教学职称的副主任医师。所带班级之间有交叉,5名教师既承担对照班级的课程,也承担实验班级的课程,避免教学水平有差别。教研室主任不定期听课、督导抽查实践教学。实验班采用形成性评价体系模式授课,对照组采用传统教学方法,采用终结性考核(包括平时考勤10%,操作成绩40%及期末成绩50%)。实验组评价体系包括:平时考勤5%,提问和讨论10%,课后思考及查新训练10%,操作考核20%,期末成绩50%。根据不同章节内容制定具体考核方式。某些章节的考核方式采用个临床典型病例,让学生用所学知识对病例进行分析、得出诊断、进行鉴别诊断、制定治疗方案等。通过小组讨论、自行回答、课后查新了解疾病的最新诊疗进展,综合评估学生的临床思维及实践操作能力。同时教师根据学生综合素质的表现及时调整教学模式和教学思维。同时采取访谈形式收集资料,鼓励访谈者发表自己的看法(如对任课教师教学方法的意见、过程中有哪些困难、对评价方式的看法、学习能力是否有提升等)。

1.3实施效果评价2组学生在进行为期2年的临床内科专业实践教学完毕后进行最终综合考核,其中理论知识占50%,试卷进行流水阅卷,尽量保证阅卷的均衡性,而实践操作技能占50%,采用相同的抽签决定操作项目的形式进行考核,每个单元均按100分计算,将实际得分按上述比例进行合计汇总,并根据各分值划分为优秀、良好、中等、及格、差五个等级,其中优秀90~100分,良好80~89分,中等70~79分,及格60~69分,差<60分)。对实验组学生采用问卷调查的方法了解对形成性评价教学方式的满意情况、学生自主学习、沟通、创新、评判性思维能力等方面的自我评价,调查结果以赞同、不确定和不赞同来表示。临床示教和实习期间随访评估,为了研究此新教学模式的长期效果,对实验组学

生进行了1年示教和实习随访,评估试验班的学生在示教课程中表现的临床思维、操作及综合分析问题的能力,更进一步对其在1年的临床实习中的能力。

2 结果

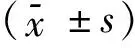

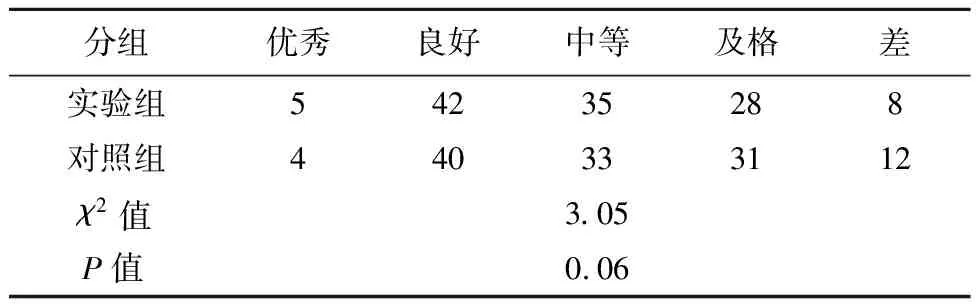

2.12组学生的综合理论成绩及临床综合实践能力成绩2组学生的综合理论成绩在优秀、良好、中等、及格、差等级分布中无差异(χ2=3.05,P=0.06);在临床实践能力方面实验组优于对照组(t=1.98,P=0.05;t=1.73,P=0.04;t=1.86,P=0.04;t=1.65,P=0.02;t=1.71,P=0.02)。尤其是实验组学生在技能操作考核与自主学习能力方面提高更加明显,具体结果见表1、2。

表1 2组学生的综合理论成绩分布/例

表2 2组学生的临床实践能力成绩分布 分)

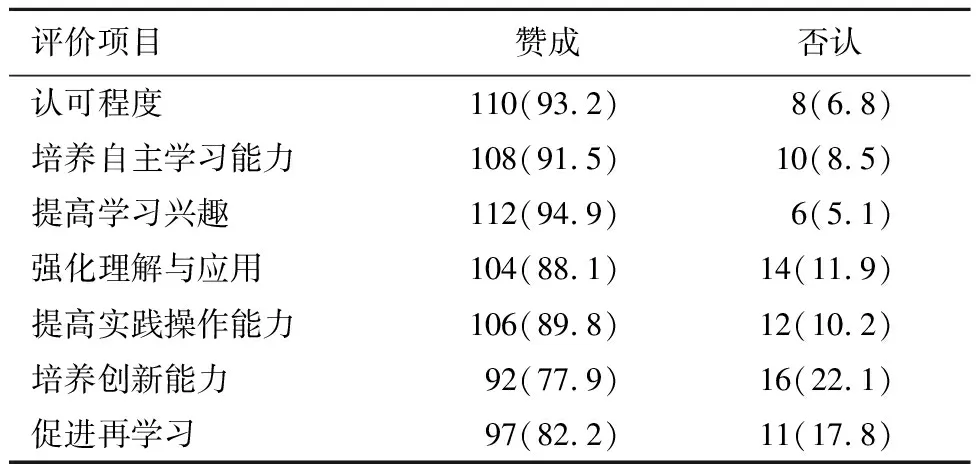

2.2问卷调查结果分析对参加此次研究的所有实验组学生进行问卷调查,发出问卷120份,收回 118 份,回收率98%。剔除其中无效问卷4 份,对其余114 份有效问卷进行统计分析,结果显示85%(97例)参与调查的学生认为这次教改的效果较好,采用形成性评价体系对学生平时强化、分阶段掌握知识起到了促进作用;同时督促自己课前预习课后复习,对于提高学习及应用能力有重要意义;同时教师及时发现学生在学习中存在的困难,便于及时调整教学方法,此外学生由被评价者转化为主动参与者,主动学习的目的性更强,利于促进教学质量和学生素质的提高。具体结果见表3。

表3 实验组学生对形成性评价教学方式的评价结果/例(%)

2.3长期效果监测通过对研究对象进行随访,结果显示实验组的学生在内科临床示教课中,思维能力、综合实践能力及自主学习能力和理论联系实际的能力均比对照组学生有明显提高。

3 讨论

随着新教学改革的推进,以培养能力为目标的素质教育逐渐成为新的教学思维模式和教改方向[1]。我国部分医学院校仍采用期末毕业考试的一次成绩评价学生,此评价方式仅反映学生的应试能力而不能体现其综合素质,故而难以适应当前“以能力培养为目的”的医学教育模式。临床医学是一门实践性很强的应用性学科,需要坚实丰富的理论知识与临床经验积累,特别是专业性较强的内科学,一般情况下其学习过程枯燥乏味,难以引起学生学习兴趣。形成性评价教学作为一种新的教学模式,可以充分调动教学双方的积极性及主动性,对培养具有综合能力的高素质医学人才尤为重要。形成性评价除了评价学生的理论知识、实践技能以外,还关注学生的情感态度、学习策略、合作精神等,其核心理念是“反馈、鼓励、指导”[5]。

通过本次为期2年的教学改革来看,在内科理论教学过程中采用形成性评价,实验组的综合能力(病历书写、病例分析、技能操作、自主学习能力)明显优于对照组。说明这种教学和评价模式能调节和完善教学活动,保证获得更加良好的教学效果。此评价更加注重学生综合素质的评价,有助于学生认识自我、建立自信,从而充分发挥评价的教育功能。学生不仅是评价的客体,也是评价的主体,此评价方式充分体现出对评价对象的重视,实现了教师和学生角色的转换,即从单纯的灌输式的教学模式转向"灵活、多样化、实用型"的教学模式。本次参与形成性评价教学活动中85%的学生对该评价方式均表示满意,认为这次教改的效果较好,有利于及时复习、查漏、补缺,能提高操作水平、自主学习能力、创新能力等。说明这种评价方式和学习过程深受学生的认同和支持,这种评价不仅包括教师对学生的评价,还包括学生自评、互评、突出了学生的主体性和主动性,利于提高学生探究能力,同时对教师教学能力的提高也起到促进作用。 但在本研究实施过程中也存在许多问题:(1)在对其进行评价时则需要参与评价的教师收集、记录、整理相关学习材料,并定期组织评价活动,这会增加教师的工作量;(2)某些学生存在作业不认真、应付等现象作业质量不能保证,或过高自我评价,反馈出的某些信息不能真实反映在自我实践操作训练过程中的知识、实践技能、态度等情况;(3)在评价过程中不排除有些教师会过分注重评价呈现的形式或因在评价判定、给分时随意性较大导致评分有偏差。

通过此研究发现形成性评价较为适合内科理论授课的改进、评价和反馈,将形成性评价贯穿于内科学教学的全过程,是规范培养医学生临床能力的一种有益尝试。既强化教学目标的评价,又加强对教学过程的评价反馈矫正,使学生在学习兴趣、主动性、态度方式等方面有所提高,对帮助教师内科学教学目标和学生完成学习目标有显著作用。为更好地发挥形成性评价的作用,许多方面仍需改进,不仅要改善实践教学环境和资源,建立智能化的评价系统力求客观全面,还需提高对全过程形成性评价的认识并加强教师的培训,储备更多的优秀师资,从而使形成性评价更好的应用到教学中发挥导向作用。