龙门石窟馆藏《大唐故李夫人之碑记》考

2019-03-28李晓霞贺志军裴佳丽

□李晓霞 贺志军 裴佳丽

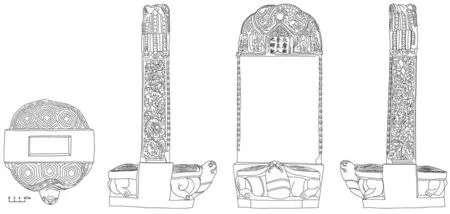

《大唐故李夫人之碑记》(以下简称《李夫人碑》(图1),是20世纪80年代河南洛阳龙门西山出土的一件重要文物,现收藏于龙门石窟研究院。由于出土与移交等相关信息的缺失,现只能对其文物形制和碑文内容进行解读和考证,借以比较完整地揭示《李夫人碑》所传达出来的东都人文信息。

一、碑刻形制

《李夫人碑》保存基本完好,石灰岩,质地坚硬细密,通高80厘米,由碑首、碑身和底座三部分组成。其中碑首与碑身一石刻成,碑身下端置榫,插入底座之卯眼中(图2)。

图1 李夫人碑

(一)碑首

高19.5厘米、宽34厘米、厚11厘米,碑首正中为圭额:碑阳圭额有界边,素面磨光,宽1厘米,额自转向处由阴线分隔上下两部分,上部线刻盛开的牡丹纹;下部中间阴刻“大唐故李夫人之碑记”,3行9字,楷书,字径2厘米,有直界格,两侧边饰成组的连弧纹。碑阴圭额磨光,素面,无饰、无字。环额顶部及左右两侧,浮雕蟠龙六躯,左右各三躯,头外尾内,两两相背,拱身攀附,对称缠绕,形成半圆形的装饰单元。龙首并列下垂于碑侧,长角突起如柱,额骨凸出,双目炯炯,双耳短小竖置,高鼻阔嘴,上唇长,下颌短,上颌向外翻卷,探出碑首,獠牙自阔嘴侧边露出,紧勾上颌,嘴周须发飘扬。龙身遍饰鳞纹,鳞纹之上刻两处云纹,以示腾云驾雾之姿。顶端两爪上举,相对托起一颗宝珠,其周边饰以植物纹样。龙的下身,四肢分置于额侧与龙首间,利爪触地,尾巴呈“S”形而绕缠于内侧一肢,向下透过锋爪空隙处后直立,顶端弯曲。

(二)碑身

高43.5厘米,从下至上略有收分,上宽32.5厘米、厚11厘米,下宽33.5厘米、厚12厘米。碑面磨制精细。阳面、侧面均有阴线刻画而成的界边,阳面上界边由三条阴线形成,界边宽1.5厘米,左、右、下界边由两条阴线形成,左、右界边宽1.5厘米,下界边宽2厘米;侧面界边由两条阴线刻成,界边宽0.5厘米。

碑的阳面正中阴刻碑文,阴面素面,侧面饰连续的缠枝牡丹纹(即卷草纹,属于唐草纹之一种)。碑身四角自底3.5厘米起抹削,碑阳两侧抹角宽1.2厘米,表面各线刻一列共18个叶形纹,叶内刻倒“人”字形弧线;碑阴两侧抹角宽0.8厘米,素面无饰。碑身底部正中留榫头,临近四边1厘米处打磨平整,余面与榫头五面一样规则,凿痕明显。榫头呈楔形,上大下小,榫高7厘米,上沿宽16厘米、厚6厘米,下沿宽14.5厘米、厚5.5厘米。

图2 碑正面、侧面及碑座俯视线描图

(三)碑座

高17厘米、宽36厘米、厚42厘米,由碑担、龟趺和托座组成,碑担与龟趺位于托座之上,且碑担横跨龟趺。碑担上宽下窄,通高13厘米、上沿宽36厘米、下沿宽33厘米、厚13厘米。上表面近边沿处稍打磨,正中开方槽,即安装碑身榫头的卯眼,深8.6厘米,口沿宽16.5厘米、厚8厘米,底沿宽16厘米、厚6.2厘米,内壁凿痕明显,其余壁面打磨光滑,素面无饰。龟趺高11厘米、宽35厘米、厚42厘米。短宽龟首向前伸昂,头顶刻三道横向弧弦纹,双眼圆瞪,两耳后倾,鼻孔小而清晰,阔嘴紧闭,两颗獠牙自两侧露出。脖颈表面刻两道横向弧弦纹。脖颈下部与前肢之间的龟身表面各刻两道纵向弧弦纹。四肢曲蹲,利爪撑于托座之上。尾巴微曲下垂。龟背一周(临脖颈处除外)饰曲尺纹,中间两排并列阴刻六个五重同心龟背纹,前排三个呈六边形,后排三个呈四瓣弧形,六个龟背纹的正中刻长短不一的线条,类乎八卦符号(图3)。托座高4厘米、宽33厘米,前部呈三边形,正边宽23厘米、侧边宽10厘米。后部呈半圆形,与龟趺后部走向一致。托座立面刻规整的纵向浅凿痕。

图3 碑座龟背纹

二、碑文内容

碑文共16行,正文每行21字,共309字,字径1.5厘米,楷书,偶见行书,有直界格(图4)。录文如下:

唐扶风窦氏李夫人碑铭并序。夫人姓李氏,本陇西人也。始祖为理官,因命氏焉。自詺贤良,以为辅佐。重光累代,史失其书。至大父处忠。有唐已来,簪缨不绝。夫人含令淑之□(姿),有窈窕之美。工艺织纴,勤修浣濯,肃雍多于合礼,贞顺可以事人。年始初笄,礼归于扶风窦氏。公少习《诗》《礼》,早闻儒素,久怀隐逸之志,数征不允,旁求夫人,事舅姑之孝,顺娣姒之礼。虽古之齐姜、宋子,亦何以加也。遂舍归释□(典),洗心禅宗,将有为之必空,悟无生之合契。数载通于《楞伽》,以此为证矣。嗟乎!降寿不永载,寝疾终于思顺里之私弟。龟以协从,蓍以告吉。遂葬于龙门之原,礼也。府君乃慨然叹曰:“偕老之愿何谬,悼亡之心已苦。顾眄惝怳,周遑涕泣。”敬因状固,请曰:“彰善之事,乃公杨哉!”刊石立碑,其词云:

婉彼淑丽,妇德和柔;归真有觉,息虑无求;伤哉夭枉,旷矣衾懤;辽号夐兮,天道悠々(悠)。

天宝三载闰二月三日男子颏等建造

碑文内容完整,前面为首行题,其后由志和铭两部分组成。志,记叙死者的家世、简历、道德操行、亡故及丧葬事宜;铭,采用韵文的形式表达作者对死者的赞颂、悼念之情。碑文最后为立碑时间和建造者姓名。

为了更好地释读和理解碑文,现将碑文中若干掌故词语笺释如下:

(一)始祖为理官,因命氏焉

即李姓溯源。据《新唐书·宰相世系表》记载,李姓出自嬴姓,皋陶之后,世为大理(即理官,掌管刑法的狱官之长,相当于现在的法官),故而以官命族为理氏[1]。理氏改称李氏的说法有两种,一种是:段玉裁《说文解字注·木部·李》曰:“古‘李’‘理’同音通用,故‘行李’与‘行理’并见,‘大李’与‘大理’不分。”[2]此外,从字义讲,理氏、李氏均与古代的刑狱有密切关系,《吕氏春秋·孟秋纪》高诱注:“理,狱官也。”[3]《管子·大匡》注:“李,狱官也。”[4]李、理意同。《史记·天官书》索隐称:“李即理,理,法官也。”[5]“理”“李”同音通义,“理氏”同“李氏”,故互用,后“李氏”取代“理氏”。另一种是:商朝末年,纣王无道,皋陶后裔理征,因直言进谏,为纣王处死。其妻携子利贞避难至伊侯墟,饥困交加时得食李子充饥保全性命,为感激李子的保命之功,又因理、李同音且通用,遂改理姓为李姓。

(二)大父、簪缨、浣濯、事人、初笄、舅姑、娣姒、降寿

图4 碑刻拓本

“大父”,即祖父。“簪缨”,头簪和束发的璎珞,古代达官贵人的冠饰,此代指做高官的仕宦之家,属于名门望族。“浣濯”原为洗涤之意。“事人”,有侍奉人或者嫁人两个意思。“初笄”,古代女子15岁始加笄,后以“初笄”代指女子始入成年。“舅姑”,即公婆。“娣姒”,指妯娌,兄妻为姒,弟妻为娣。《尔雅·释亲》:“长妇谓稚妇为娣妇,娣妇谓长妇为姒妇。”郭璞注:“今相呼先后,或云妯娌。”[6]“降寿”,同“降年”,谓上天赐予人的年龄,寿命。

(三)齐姜、宋子

齐、宋是周王朝时期两个显赫的诸侯封国,两国的国君之姓分别为姜和子,故而姜姓和子姓在本国均为贵族。齐姜、宋子就是指当时集才貌于一身的名门淑女,均是当时各诸侯国联姻的首选对象。用在这里,是代指李氏也乃才貌双全的名门望族之女。

(四)楞伽

即《楞伽经》,全称《楞伽阿跋多罗宝经》,亦称《入楞伽经》《大乘入楞伽经》,其译名分别出自南朝刘宋的求那跋陀罗、北魏的菩提流支、李唐时于阗(今新疆和田)僧人实叉难陀。各译为四卷本、十卷本、七卷本。由于求那跋陀罗的译本最早,更接近本经的原始义,因此流传广、影响大。它是中国禅宗初祖达摩祖师传灯印心的无上宝典,因此是历来禅者修习如来禅、明心见性的最主要的经典依据之一。

(五)龟以协从,蓍以告吉

“龟以协从,蓍以告吉”整条修改为:意同“龟筮协从,卜不习吉”。《大禹谟》记载:“帝曰:‘禹,官占,惟先蔽志,昆命于元龟。朕志先定,询谋佥同,鬼神其依,龟筮协从,卜不习吉。’”[7]记录的是帝舜禅位禹时的劝告:禹,官占的办法,是先定志向,而后告于大龟。我的志向先已定了,询问的意见都相同,鬼神依顺,龟筮协和,况且卜筮的办法不须重复出现吉兆。此处借指李夫人生前已有魂葬龙门的想法,故其夫君尊遗愿选择吉日葬之。

三、墓主人的相关信息

关于碑志主人的相关信息,主要体现在家庭背景、婚姻状况、宗教信仰三个方面:

(一)家庭背景

碑文中首先介绍李氏为“陇西人也”,即李氏的郡望为陇西郡。陇西李氏自唐朝建国后,达到了全盛时期,成为当时最负盛名的七大家族之一,李姓也由贵姓升格为国姓,荣耀无比,在全国的影响亦达到了极致,故有“言李者称陇西”[8]之说。

李氏出身名门,才貌双全,举止高雅、气质不俗,而且自幼就受道德礼法、女红家务等方面的教育和训练,合乎传统意义上的大家闺秀身份,为妇之道也是值得肯定,故碑曰:“虽古之齐姜、宋子,亦何以加也。”彰显、赞颂女性妇德之美,龙门石窟现存的许多造像题刻都有这等含英咀华的文墨遣词。如:《伊阙佛龛之碑》赞颂长孙皇后,“道高轩曜、德酌坤仪,淑圣表于无疆、柔明极于光大”。《敬善寺石像铭》称饰韦太妃,“苕姿含绮、霏华椒掖、兰仪湛秀,绢美隈……”《韦利器等为母造像记》中记载,其母“幼柔婉、长贤明,诗礼天然、图史暗合。家君之为相也,特见奇异,常谓女师:辅佐君子,能循法度,是称妇德;徙宅垂训,多著才名,斯为母仪。”[9]形诸石刻的这类文学作品,褒扬了古代高门女英的人文品德。

(二)婚姻状况

由碑志所载,知李氏夫君乃扶风窦氏。阅读唐史,我们知道唐玄宗舅氏扶风窦姓系关陇世家大族。作为唐室外戚新贵,扶风窦氏与陇西李氏两大家族于玄宗时期世第联姻也在情理之中。志中并未提窦氏结衔,可能是一名处士,这与碑文“公少习《诗》《礼》,早闻儒素,久怀隐逸之志,数征不允”是相吻合的。

在志、铭中,作者充分肯定了李氏一生恪守妇道的美德,对其孝行周全、家务恪尽极为赞扬,对其早逝充满慨叹。失去爱妻和贤内助的深切悲痛跃然碑上。可以看出,夫妻二人感情颇为深厚,可惜的是伉俪情深但却难以相守终生。

(三)宗教信仰

关于李氏生前的宗教信仰,碑文有表述:“舍归释□(典),洗心禅宗,将有为之必空,悟无生之合契。数载通于《楞伽》,以此为证矣。”可知其个人的最后宗教归宿乃是佛教。通晓《楞伽经》,一方面,说明当时流行的禅宗对妇女有很大的影响;另一方面,也说明女性的信仰是和当时崇尚佛教合拍的。依照常理,只有李氏在这方面行为特别突出时,这种品行才会在铭文中提及。也就是说,李氏的信佛情结是非常突出的,与那些平素敬信佛教只是随随大流、仅逢年过节才到寺庙里去烧香拜佛者不可同日而语。否则,就难以作为其一生中的卓行信条而写入墓志。“龟以协从,蓍以告吉。遂葬于龙门之原,礼也。”故而,其夫君遵从其遗愿,选择佛教氛围浓厚的龙门地区作为其最后的栖息之处。龙门石窟题刻,如《娄氏瘗窟铭》《张氏瘗窟记》等,一再显示出唐代信佛女性对龙门佛国世界的皈依心迹。

年轻的李氏为何醉心于佛教,其原因不得而知,可能是受母族、夫家甚或是地域环境的影响。前两者的影响,因文中无表述,母族、夫家之相关资料又欠缺,无从推敲,后者的影响根据碑文中提供的信息倒是可窥一二。

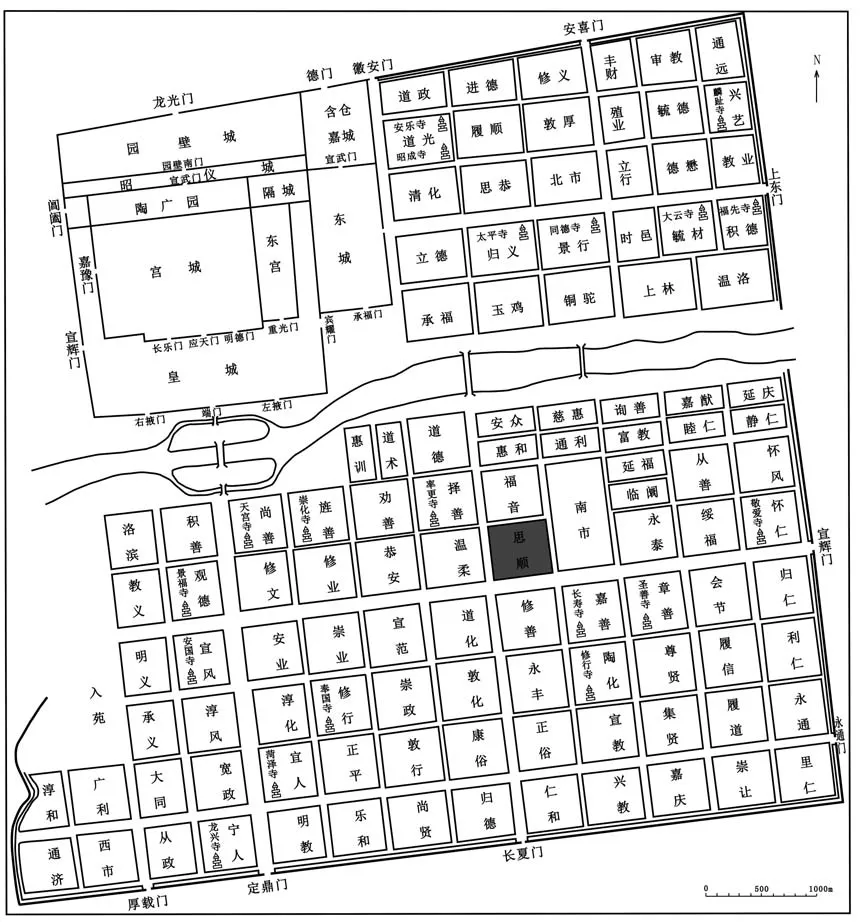

图5 唐东都思顺里及周边佛寺位置分布示意图

图6 思顺坊老幼造像龛

碑文中提及的李夫人“寝疾终于思顺里之私弟”,可知其所居之地为思顺里,也即思顺坊。《河南志》记载:长夏门街之东第一街,凡八坊,从南至北第五坊曰思顺坊[10]。唐承隋制,亦曰思顺(图5)。

思顺坊东侧,紧临南市、靠近敬爱寺,东南侧靠近长寿寺、圣善寺和修行寺,西北侧毗邻率更寺。除率更寺外,其余四寺的文献史料都比较丰富。这些寺院或多或少都与禅宗有关,尤其是北禅一派。修行寺,乃一尼寺。敬爱寺(公元691年曾改名为佛授记寺)、长寿寺,均是当时上层佛教人士修学佛法的中心,许多高僧、大居士、文人士大夫等佛教信徒常于此云集论道,且留居于此。名僧如菩提流志,武周时期曾于敬爱寺译《宝雨经》,当时长寿寺有两名大德参与其中,玄宗朝期间敕于长寿寺安置并卒于此寺,后迁窆于龙门西北原建塔。开元年间,画圣吴道子曾于长寿寺东西两壁画鬼神及佛殿行僧。就连大诗人白居易也与圣善寺、长寿寺的高僧私交甚笃[11]。

图7 思顺坊龛造像题记拓片

无独有偶,在龙门石窟西山宾阳南洞内,有思顺坊老幼于贞观年间敬造弥勒的图像和文字资料(图6、图7),题记下方是出资的功德主人名,多达125人,其中女性近一半。此题记也是龙门现存的2800多品中与坊市有关的三品之一(另外两品,分别与南市、北市有关)。

以上材料,可以看出思顺坊及周边的佛教氛围是多么浓厚,李氏在这种环境中生活,耳濡目染,结缘佛教,通晓《楞伽经》也就不足为怪了。

四、结语

《李夫人碑》是龙门地区出土的一件重要的文物资料,除具有明确的纪年可资断代外,其丰富的文字材料还可以了解当时社会的种种历史文化状况。如李夫人的佛教信仰内容,为研究唐代年轻士族妇女的信佛状况以及唐代佛教宗派在女信徒中的影响提供了一份宝贵的宗教史资料,丰富了龙门区域乃至洛阳地区女性宗教信仰研究的物证。

此外,《李夫人碑》也是一件精美的石刻艺术品,它集雕刻、文学、书法于一体:刻工技艺精湛,灵活运用圆雕、浮雕和线刻三种石刻技法,蟠龙形色精致,龟趺逼真精细,边饰细腻流畅;碑文文句典雅自然,叙事情真意切,凄迷哀婉的丧妻之痛、思念之苦表达得淋漓尽致,诚属唐代悼亡文学中一首遗韵无穷的篇章;李氏碑记的书法,结体严谨,一丝不苟,通篇书体展示出盛唐时代中国书坛沉稳、严谨的创作书风,实为洛阳唐志书法中一件堪称优秀的作品。不仅如此,从书道视角审查,李氏志文于楷法中兼以行书,充分体现出盛唐时代书林文采四溢、不落俗套的创作理念。这与盛唐时代中原文风群英蜂起、不拘一格的时代化境有着明显的一致性。