山东临淄商王村战国墓出土的铜带钩、带扣考述

2019-03-28刘骏

□刘骏

一、引言

为配合山东临淄水泥厂扩建工程的建设,淄博市博物馆、临淄齐故城博物馆于1992年9月至1993年6月,联合对其所占用的临淄区永流乡商王村墓地进行了抢救性发掘。整个墓地共发掘战国至两汉时期的墓葬100余座,出土陶器、铜器、铁器、金银器、玉石器等982件,为研究齐国腹地战国至两汉的历史,增添了丰富的实物资料,是当时山东文物考古的一项重大收获[1]。在发掘的众多墓葬中,一号、二号战国晚期墓保存完好(一号墓为女性墓,二号墓为男性墓),出土器物丰富,是继临淄大武村西汉初年齐王墓随葬器物坑的发掘之后,有关齐国考古的又一重大发现[2],引起考古学界的广泛关注。这两座战国晚期墓共出土8件铜带钩和5件铜带扣,形态各异,各具特色,异彩纷呈。它们以其独特优美的造型、精湛的制造工艺和装饰技法,将带钩的实用性和艺术性完美结合,彰显了鲜明的齐国地域性特征。

二、带钩概述

带钩不是舶来品,它是在中国本土起源的[3]。绝大部分带钩形体虽然不大,但它在我国古代文化史上却占有一定的地位。“窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《庄子·胠箧》),足以表明带钩的使用及其影响,渗透到了古代社会生活的许多方面[4]。带钩是我国古代服饰文化中一项重要内容,其铸造工艺、装饰技法及艺术风格,在不断发展过程中,无不折射出深邃的历史价值和丰富的文化内涵,真实地反映出我国古代社会制度、经济形态、礼仪习俗、民族融合等。它对我国服饰装束、青铜器铸造工艺与装饰艺术等方面的研究有着重要价值。

带钩在《楚辞·招魂》《史记》《汉书》等古代文献中被称作“鲜卑”“犀毗”“胥纰”“师比”等[5]。通俗来讲,即是古代男性服装束腰用的腰带扣,是我国古代服饰中的一种重要构件,大致由钩首、钩体和钩钮三部分组成。钩首用于勾连,钩钮呈圆润状,大致位于钩尾部或中部,起到固定作用。带钩的主要用途是连接革带两端,使革带牢固地系着衣袍,另外还可用来佩挂印章、铜镜等随身的小物件[6]。用于制作带钩的材质,一般以铜、铁为主,也有金、银、玉等。另有少见的石、骨、木、藤、琉璃、陶瓷质,但大多为非实用器[4]。带钩尺寸不一,形态各异。从带钩外观来看,造型丰富,式样繁多。为追求奢华高贵,带钩在装饰工艺上,往往集多种技法于一身,如鎏金、错金银、错红铜、镶嵌宝石、浮雕、镂空等。钩首纹饰有龙首、兽首、鸟首、马首等,钩身有琵琶形、兽面形、螭形、长牌形、水禽形等。装饰技法的不同组合,呈现出不同的视觉体验,珍贵的宝石、炫目的金银以及婉转流畅的线条,共同营造出丰富多彩的效果和艺术氛围,形成强烈的视觉冲击力,华美瑰丽,美不胜收。

根据考古资料,1972年浙江桐乡县(现桐乡市)屠甸乡金星村遗址中发现的良渚文化玉带钩[7],是目前已知最早的、原始形态的带钩。我国春秋中晚期,在齐、燕、楚、秦等国的广阔地域,带钩已开始出现。山东、河南、湖南、陕西、北京及辽宁等地春秋至战国早期墓中,都有铜带钩或金、玉带钩的出土。在齐国地域,早在西周晚期至春秋早期,山东蓬莱村里集墓就有方形素面铜带钩出土,山东临淄郎家庄一号春秋墓曾出土金带钩。这说明至迟在春秋早期,齐国贵族阶层已经开始使用带钩。关于带钩,《管子》《史记》等我国古代文献典籍中不乏相关记载,但最为著名、最具影响力的当数齐国春秋时期“管仲射小白”的历史故事,如《管子·小匡》中载有“管夷吾亲射寡人,中钩,殆于死”,《史记·齐太公世家》中也有“射中小白带钩”的记载:

初,襄公之醉杀鲁桓公,通其夫人,杀诛数不当,淫于妇人,数欺大臣,群弟恐祸及,故次弟纠奔鲁。其母鲁女也。管仲、召忽傅之。次弟小白奔莒,鲍叔傅之。小白母,卫女也,有宠于釐公。小白自少好善大夫高傒。及雍林人杀无知,议立君,高、国先阴召小白于莒。鲁闻无知死,亦发兵送公子纠,而使管仲别将兵遮莒道,射中小白带钩。小白详死,管仲使人驰报鲁。鲁送纠者行益迟,六日至齐,则小白已入,高傒立之,是为桓公。

后来,齐桓公在鲍叔牙的劝谏下,不计一箭之仇,任用管仲为相,使管仲地位在高氏、国氏之上,号为“仲父”,创造了《史记·管晏列传》中所载“管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋”的辉煌历史,成就了齐国泱泱大国的宏图伟业。从此以后,齐桓公小白腰间的带钩也被罩上了神奇的色彩,这对于后世对带钩含义的解读,产生了较大影响,带钩也因此被寓意为“趋吉避凶保平安”的特殊代表,不仅如此,带钩还被赋予了更多的文化内涵和丰富的历史意义。如文献中汉代刘安的《淮南子·说林训》载“满堂之坐,视钩各异,于环带一也”,以此相互炫耀和攀比,带钩遂成为当时区分社会各阶层身份地位的象征和重要标志。又《淮南子·泰族训》中的“带不厌新,钩不厌故”,则更加说明带钩在当时社会人们心目中占有重要地位。

三、临淄商王村一号、二号战国墓出土的铜带钩、带扣

在山东地区考古发掘中,齐国地域出土带钩的数量较多,据不完全统计,20世纪70—90年代,在齐地春秋墓葬中出土达70余件,仅临淄郎家庄一号东周殉人墓就出土了66件[8],是迄今为止山东地区出土齐国春秋时期带钩最多的墓葬。齐地出土的战国时期带钩约160件,其中所用材质丰富,有铁质和骨质。山东长岛王沟东周墓群出土的战国时期带钩多达45件[9]。随着考古发掘工作的不断深入,相信将来会有更多的新发现,可以全面、系统地揭示齐国带钩及带扣的整体风貌。

临淄商王墓地的两座战国晚期墓,共出土了8件铜带钩和5件铜带扣[1],其中一号墓出土的1件铜带扣造型奇特,与螭虎组合而成,极为少见。带钩钩首大都铸有兽面纹,钩身造型丰富,图案纹饰采用几何纹、动物纹等,灵活多变;在制作工艺上采用阳线、阴线、浮雕、透雕等技法;在布局上采用对称式和非对称式,均衡中富有变化;在装饰工艺上大都采用鎏金、镶嵌绿松石等技法,制作考究,技术精湛,使带钩更加富丽堂皇。绿松石,又称“松石”,因“形似松球,色近松绿”而得名,绿松石常被镶嵌在金、银、铜器物上,颜色绚丽,交相辉映,形成了光彩夺目、绚丽多姿的装饰艺术效果。这些带钩、带扣均为齐国贵族阶层使用的实用器,尽显贵族气派。

(一)铜带钩

这两座战国晚期墓出土的8件铜带钩,按照不同造型分为五型,下面对其做分析探考。

1.Ⅰ型鎏金嵌绿松石铜带钩

二号墓出土(M2:46-2)。通长8.9厘米,通宽3.5厘米,通高2.1厘米。长条形钩体,通体鎏金。钩首兽面纹,圆形钩钮位于尾部。钩身细长,中段缠绕一“S”形虺纹,俏皮可爱。双目嵌绿松石(已脱落),后段饰四组斜线组成的三角纹,钩尾透雕一凤一虺,造型采用非对称式,生动活泼,均衡中追求节奏上的变化(图1)。

2.Ⅱ型鎏金嵌绿松石铜带钩

一号墓出土(M1:72)。通长7.5厘米,通宽4厘米,通高1.5厘米。长条形钩体,钩首兽面纹,钩身细长,上部长方形凹槽内镶嵌绿松石(已脱落)。圆形钩钮位于尾部。钩尾的设计可谓造型别致、独具匠心,纹饰图案采用对称式,由蝴蝶形云朵纹组成,中间镂空,图案活泼,富有变化。通体鎏金,显得更加富丽华贵(图2)。

图1

图2

3.Ⅲ型鎏金镶嵌绿松石螭虎纹铜带钩

一号墓出土(M1:94)。通长10.4厘米,通宽1.7厘米,通高1.9厘米。钩体呈琵琶形,镶嵌绿松石(大部分已脱落,现存3片),通体鎏金,圆形钩钮在近中部。钩首兽面纹,钩身全浮雕一螭虎俯卧另一兽身之上,该兽一肢支撑虎首,一肢抓虎颈,仰身作痛苦挣扎状,给人以强烈的动感,神态刻画细腻自然,惟妙惟肖。具有较强的写实性,生活气息浓厚,充满情趣(图3)。

4.Ⅳ型鎏金兽纹铜带钩

一号墓出土(M1:79-2)。通长9.5厘米,通宽1.6厘米,通高2.2厘米。钩体呈琵琶形,通体鎏金,圆形钩钮位于尾部。钩首兽面纹,钩身浮雕一兽形,作卧伏状,与钩身连成一体。腹部、后肢、尾部镂空,长尾向下翻卷,呈“S”形。圆目,张口,鼻唇较长,扇形大耳,肢体健硕,给人以粗犷、凶猛、彪悍之感,赋予齐国人勇猛善战的寓意。带钩制作工艺精湛,棱角分明,刻画细致,富有层次和节奏感(图4)。

图4

5.Ⅴ型鎏金嵌绿松石鸱面人手神鸟纹铜带钩

一号墓出土(M1:126)。通长8.2厘米,通宽2.8厘米,通高1.7厘米。该件铜带钩通体鎏金,造型特殊,为透雕鸱面人手神鸟纹,较为罕见。圆形钩钮在钩中部,直径约1.7厘米。钩面上的鸟首喙前突向下,喙尖略向内勾,喙两侧是猫眼状的双目,喙下部饰三排细珍珠纹,每排约8颗。鸟首上方两侧为角状双耳,是一个角鸱的面部特征。鸟身躯粗短,两侧为双翅,肘部弯曲,前臂上举,双手捧扶钩体。鸟尾下垂,左右两侧外撇伸出八字形羽毛,上刻有数道象征羽毛的阴线。鸟首前额正中和两翅肩部镶嵌22片绿松石(现仅附着17片)(图5)。

该带钩造型为透雕神鸟,应是《山海经》中提到的鴸。《南山经》中载:“南次二经之首,曰柜山……有鸟焉,其状如鸱而人手,其音如瘅,其名曰鴸,其名自号也,见则其县多放士。”鸱即角鸱,耳边有长毛似角,俗称猫头鹰。《山海经》中的鴸应该是一只长着手的猫头鹰,这与带钩上的鸱面人手神鸟正好吻合。过去多认为鴸是《山海经》中所述的各种人面鸟的一种,但值得商榷。因为《山海经》对各种人面鸟的“人面”都是有很明确的文字记述的。如《南山经》中有:颙,“其状如枭,人面四目而有耳”。《西山经》中有:橐二,“其状如枭,人面而一足”。凫徯,“状如雄鸡而人面”。《北山经》中有:竦斯,“状如雌雉而人面”。而在对鴸的记述中并没有提到人面,所以它不应是人面鸟。当时的人为何把带钩做成鴸的形象,这或许可以从“见则其县多放士”中得到答案。“放士”有两种解释,郭璞注曰:“放,放逐;或作效。”放、效两字词义完全相悖,如释为放,当为恶鸟;但若释为效,鴸就是吉鸟了。就是说,见到鴸的地方会有许多效力之士,因此将鴸的形象用在带钩的装饰上,也就有着美好的寓意了[10],表达了美好的精神诉求。

6.Ⅵ型鎏金铜带钩

二号墓出土(M2:46-1)。通长9.2厘米,通宽2.8厘米,通高2.5厘米。钩首方扁,钩身上部细长,下部造型为弧形琴面,通体鎏金,圆形钩钮在钩尾部。造型简洁明快,在纹饰图案设计上采用对称式,上饰阴刻菱形纹、卷云纹,线条精细流畅,过渡自然(图6)。

(二)铜带扣

带扣和带钩的主要功能相同,即用于人服饰束带,但是它们出现的时间却不相同。带钩具有更久远的历史。在新石器时代的良渚文化遗址中曾多次出土玉带钩[11]。据目前考古资料判断,出土年代最早的带扣是米脂张坪M2和包头西园M4的春秋时期带扣[12]。用于人服饰束带的带扣最早出现于两周之际的北方地区,赵武灵王“胡服骑射”时引进中原。《战国策·赵策》:“赵武灵王赐周绍胡服衣冠、具带、黄金师比,以傅王子也。”经过战国、汉代的发展成熟,逐渐被人们所接受。汉代以后中原地区大量传承使用,并逐渐取代了带钩。陈仁涛先生在《金匮论古初集》中也作了阐释:“带扣之用同于带钩而尤为便利,其始亦为胡人之服制,而创作较带钩稍晚,唯汉魏以降,用者渐多,遂寝取带钩之地位而代之。”[13]

图5

图6

图7

带扣是一种通称,从构造上看,它主要分为环孔和舌针两部分,功用是装于带头,便于解结。带扣的制作取材广泛,质地较为丰富,以金属质地为主。珍贵的有金、银质,尤以铜、铁质居多,考古发掘还出土过骨质带扣。带扣从春秋时期开始,经过漫长的发展演变过程,一直延续使用到当今,成为我们今人必不可少的生活用具。考古发现的带扣从构造特征上看,大致可以分为两大类,主要区别在扣舌上。不论带扣环孔的形状如何,扣舌分为死舌和活舌两种。死舌固定在扣环一侧,活舌则可以转动自如[14]。

带扣与带钩在实用性上相比较,有着使用方便、结构合理、结实牢靠的特点。带钩从春秋中叶起,一直使用到逐渐被带扣取代止,经历了约六百年之久,而带扣的使用延续更久,至今已有两千多年[4]。

临淄商王墓地一号、二号战国墓共出土5件铜带扣,其中4件鎏金。分Ⅰ型、Ⅱ型[1],造型独特,特点鲜明。

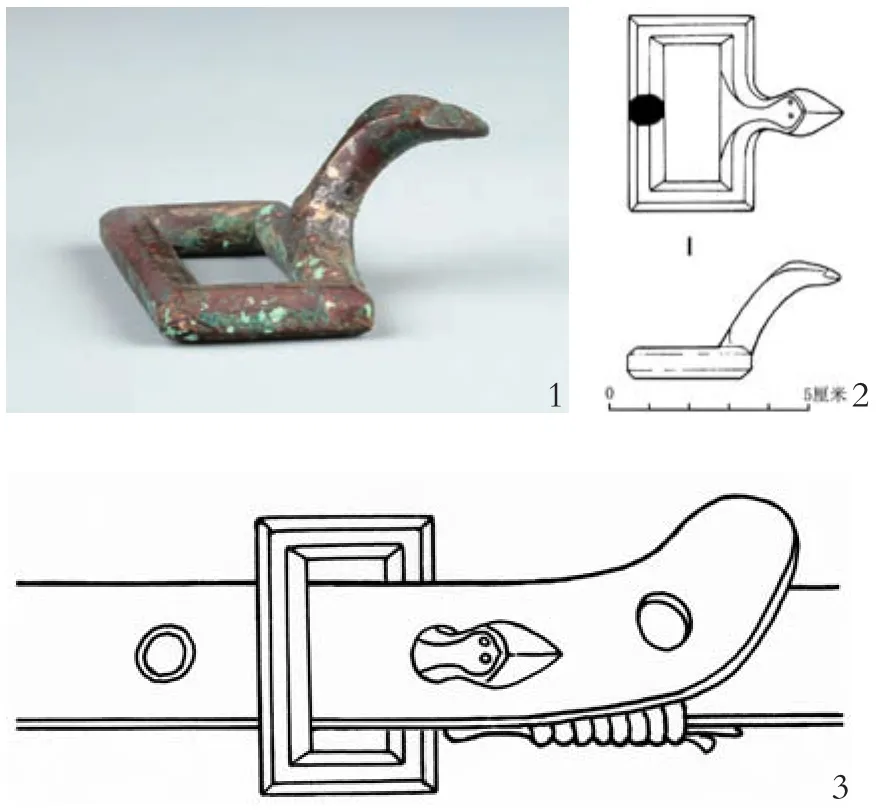

1.Ⅰ型鎏金铜带扣

二号墓出土(M2:13-1),共计4件。通长5厘米,通宽3.2厘米,通高2.9厘米。长方形扣环,分八个面,棱角分明。一端为蛇首形扣舌,通体鎏金(图7)。

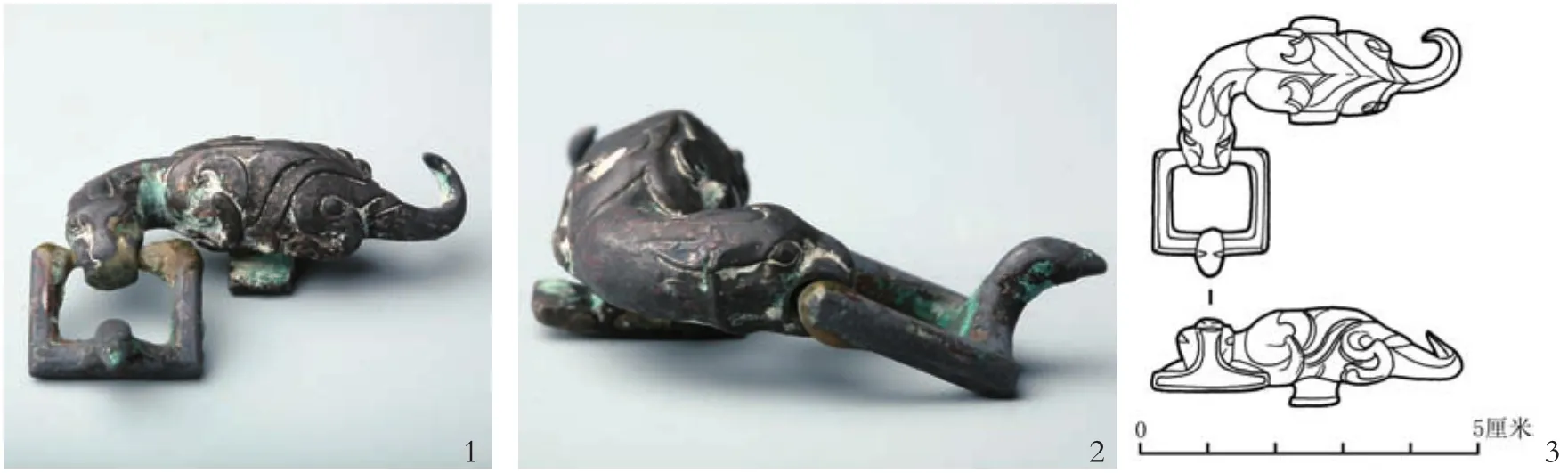

2.Ⅱ型螭虎纹铜带扣

一号墓出土(M1:80)。通长4.6厘米,通宽3.6厘米,通高1.4厘米。整个带扣造型呈“┏”形。方形扣环,一边铸有一蛇首形扣舌,其后侧扣环被一螭虎所衔,螭虎向左弯颈勾尾,整个身体呈“S”形,四足蹲踞,作卧伏状,腹下有一长方形钮(图8)。

该带扣扣舌虽为死舌,但被螭虎衔住扣环,且在螭虎口中能活动,更显得标新立异、精巧灵活,特点突出。在同时期出土的众多带扣中较为罕见。螭虎造型生动、活灵活现,刻画精细,层次丰富,制作工艺精良,体现了齐国带扣在造型与装饰风格上,受齐文化开放性和包容性的影响,在造型上变化丰富,在功能上实用性强,在装饰上求新善变、不拘一格。

图8

上述Ⅰ—Ⅵ型铜带钩、Ⅰ—Ⅱ型铜带扣,均藏于山东省淄博市博物馆。

四、结语

从上述铜带钩、带扣的造型、制作工艺与装饰艺术风格来看,虽不能完全涵盖齐国带钩、带扣艺术的整体风貌,但从中可见一斑,均体现了鲜明的齐国地域特色,反映出了当时人们在社会生活中对美的追求,充分体现了齐国高超的手工业制作水平。这些造型奇巧、纹饰华美的青铜带钩与带扣,在造型和装饰艺术上追求变化、形式多样,集实用性与艺术性于一身,并完美统一,充分反映了齐国战国时期青铜器精湛的铸造水平和高超的装饰技艺,代表了这一时期齐国带钩、带扣造型与装饰艺术的最高成就,也是司马迁《史记·货殖列传》中“故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉”的真实写照和最好诠释,为进一步进行齐国服饰文化、青铜器铸造与装饰工艺等方面的综合性研究,提供了宝贵的实物资料和重要佐证。