论石峁城址的防御体系

2019-03-28赵腾飞

□赵腾飞

陕西神木石峁城址是陕北地区一座龙山时代的大型石构城址。本文着眼于近年的考古材料,从内在防御设施和外部屏障两个方面着手,探析石峁城址的防御体系及防御特点。

一、石峁城址概况

石峁遗址早期因流散大量玉器而闻名。长期以来,多家单位曾对石峁遗址进行调查、勘探、复查和发掘[1]。2011年起,陕西省考古研究院与榆林市文物考古勘探队、神木县文体局组成联合考古队,对石峁遗址进行系统、科学的考古勘探和发掘,并于2011年年初步发现并确认了石峁城址。初步确定石峁城址是由皇城台、内城、外城三重城垣构成,总面积达400万平方米,是目前所见中国史前时期最大的城址之一(图1)[1]e。其修建于龙山文化中期或略晚,于二里头文化时期毁弃,是陕北地区龙山时代晚期的一个高等级中心聚落。

图1 石峁城址平面图[2]

龙山时代,为保护聚落人民和财产不被侵袭,人们开始有意识地修建环壕或城垣以加强防御。从目前调查和发掘的石峁皇城台地点、外城东门址等遗迹来看,石峁城址的防御设施十分齐全,防御体系已较为完善,是研究早期城市防御体系的一个典型实例。本文拟从内在防御设施和外部屏障两个方面进行分析。

二、城址的防御设施

从目前的发掘材料来看,石峁城址内在防御设施以城垣为主,同时具备城门、瓮城、角楼、马面等附属设施。城垣是城市防御的关键,附属设施能有效提升城垣的防御能力。

1.城垣

城垣又称城墙,是城市防御的主体设施。石峁城址目前共发现皇城台、内城、外城三重城垣,三重城垣存在修建年代上的先后关系,皇城台最早,内城次之,外城最晚[2]。皇城台是城址的核心,也是防御的重心所在。其位于城址内城中心偏西的高台之上,没有高出地表的墙体,仅在皇城台四周包砌台阶状石护墙。内城依山势而建,现存长度超过5700米,宽约2.5米,保存最好的部分高出现今地表1米有余。外城现存长度约4200米,墙宽约2.5米,保存最好的部分高出现今地表1米有余,城墙的原始高度据推测可达6米。

皇城台为圆角方形,内、外城因依山势而建,平面形状不规则,整体上构成了相对封闭的空间。皇城台和内城两重城垣相套,外城利用内城墙体,在东南部扩出一条弧形的石墙,使得敌人若想危及石峁城址的核心,必须突破至少两层防御才可接近目标。张国硕先生称这种两重城垣相套的模式为“城郭之制”,认为“‘内城’应为郭城,‘皇城台’则属于内城。至于‘外城’,其附连于所谓‘内城’之东南侧,应为该城外城的扩建部分,目的与军事防御直接相关”[3]。

城墙建造原料均为经过加工的砂岩石块,通体全部用石头砌成,石造城垣的防御能力自然要远大于土城。建造方式因地制宜:如皇城台地处台地,采用堑山砌石法,即先下挖形成断面后再垒砌石块筑成护坡石墙,护墙自下而上斜收明显,垂直方向上有层阶结构;内、外城城垣建造时在陡峭的山坡上亦采用堑山砌石法;在地势平缓处,先挖基槽然后垒砌高出地面的石墙;在山石绝壁处,则利用天险不修建城墙。这种因地制宜的方法考虑到了地势地貌的差别,不仅使城垣更加坚固,而且节约了建造成本。另外,城垣的建造工艺也较为复杂,墙体两侧多用打磨平整的石块砌筑,墙体内的石块则从砂岩母岩直接剥离,交错平铺并间以草拌泥加固。部分石墙内还发现有残存圆木,有学者认为即是宋《营造法式》所说的“纴木”,是“在建筑过程中加固墙体的一种措施和工具。施工过程中,石墙内施纴木可以有效地帮助分段施工,防止倾斜崩塌”[4]。

2.城门

城门平时是出入城的必经之路,战时则是敌人的重点攻击对象。它是城市防御的薄弱点,是防御的重中之重。石峁城址皇城台、内城、外城均发现有城门,具体数量目前尚不清楚,考古工作者先后对外城的东门址、皇城台门址进行了发掘[1]e[2]。本文暂以外城东门址为例(图2)。

外城东门址位于外城东北部,地势开阔,位置险要。门址由外瓮城、两座包石夯土墩台、曲尺形内瓮城和门塾等组成,门址内各部分以宽约9米的“「”形门道连接,总面积2500余平方米。

南、北两夯土墩台以门道为中心对称分布,均为长方形,形制规模略有不同。北墩台顶部夯土长约16米、宽约14米,墩台最高处距早期(龙山晚期)地面约6.7米;南墩台略小,顶部夯土长约17米、宽约11米,墩台最高处距早期(龙山晚期)地面约5.6米。墩台内部的夯土条块清晰、夯层密实。夯土台外包一周石墙,形成主墙,紧贴主墙外侧及其拐角又增筑一道石墙作为护墙,护墙又可分为内外两层。北墩台主墙厚2.7~4.1米、护墙厚1.5~2.8米;南墩台主墙厚约4.2米、护墙厚2~2.5米。

墩台之间的门道宽约9米,朝向门道一侧的主墙上分别砌筑出三道南北向短墙,两两相对。中间短墙宽2.5米、长3米;两边短墙宽1.5米、最长4.5米、间距约3米。短墙隔出4间门塾,南北各2间,两两相对,个别还有灶址。门塾地面加工规整、踩踏痕迹明显。

两座墩台均高出地面5米有余,原始高度推测可达8米,台上面积较大(110~280平方米),可以设置射击、投石、侦察等人员及设施,既扩大了城门的侦察和防御范围,在战时又可在高台上给予敌人以致命打击。墩台外包的石主墙、石护墙加强了墩台尤其是墩台外侧的防御能力。门塾以及门塾内灶址的发现,说明当时城门口应有多重把守,且把守人员可能在门塾内长期驻扎,一旦有敌人侵袭或可疑人员出没,城门守卫可第一时间做出应对。

3.瓮城

瓮城是用以加强城门防御的设施,它首先可以防止城门直接暴露在敌人的攻击下,又能在敌人进入瓮城时形成合围之势,从多方位打击敌人。石峁城址目前发现三处瓮城遗迹,分别是皇城台门址的内、外瓮城,外城东门址的内、外瓮城及内城门址的双瓮城。这是目前所见最早的瓮城实例。

外城东门址由内瓮城和外瓮城两部分构成。外瓮城是以一道南北向长墙和两道东西向平行短墙为外围周界,与南、北墩台合围形成的城门外的独立空间。外瓮城的平面呈U形,与门道处于同一条中轴线上,将门道基本遮蔽,使得外城东门不直接暴露于外,U形石墙在靠近墩台处的南北两端分别留有缺口,形成进入城门的南、北侧通道。内瓮城是南墩台西侧石墙延伸,先西延而后北折,在门址内侧形成曲尺形的结构,与北墩台西壁围绕形成独立空间。二里头早期在内瓮城墙体门道内侧增修了一道宽约1.2米的石墙,两墙紧贴并行。从年代上看,内、外瓮城修建于同一时期,在晚期又都进行过增修,二者共同构成了双瓮城结构,其与墩台、双重门、门塾等共同构成了防御设施多样、防御能力突出的外城东门址。

皇城台门址与外城东门址较为相似,也是内、外瓮城构成双瓮城结构,两侧设两墩台,南北对峙,墩台间的门道遍铺砂岩石板。内城门瓮城向城外突出,由三道石墙合围形成“凸”字形的封闭空间,城门设置于最外侧南北向石墙的中部,门道外又修建一道墙遮挡门庭,形成了双外瓮城的结构,扩大了内城门的防御空间。

4.马面与角楼

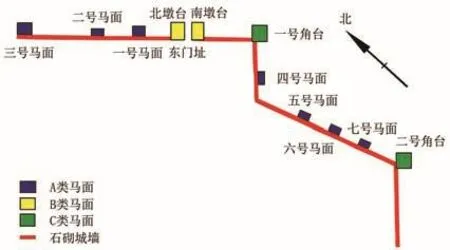

马面是突出在城垣外侧,依一定距离建造的台状城垣附属设施。其目的是为了加固墙体,便于多向观察,在扩大防御面积的同时增加了攻击面积,从多角度打击敌人。目前石峁外城址东门附近发现11处马面遗迹,集中分布在外城东门附近(图3),发掘者将其分为3类[7]。

A类马面最多,共7座,平面基本呈长方形,突出于城墙之外,内芯为层理清晰的版筑夯土,外围包砌石墙,与城墙同时修建且呈有规律分布。以一号马面为例,平面呈南北向长方形,向东凸出于城墙,长约12米,宽约7米,高约3.5米。外围包石,内芯为层理清晰的版筑夯土,南北两侧的包石与城墙砌石逐层交叠。B类马面即我们前面所说的外城东门址的墩台,其也可视为马面的一种,这里不再赘述。

角楼,或称角台,修建于城墙拐角处,突出于城墙之外,发掘者所说的C类马面即指此类。石峁城址目前发现2座角楼,平面呈方形或梯形,版筑夯土台芯,顶部平坦,外侧包砌石墙。以一号角台为例,平面呈南窄北宽的梯形。版筑夯土台芯,外砌石墙,北边长约17米,其余各边长约14米,残高约4米。角楼与马面形制相近,在功能上,马面重在扩大防御面积,而角楼更强调减少防御死角,扩展侦察范围,但二者的目的都是为了加强城垣的防御能力。

图3 石峁城址外城东门址附近马面位置示意图[5]

三、城址的外部屏障

外部屏障包括自然屏障和周边聚落拱卫两部分,石峁城址利用二者加强城市的外围防御,阻止敌人直接进入石峁城的腹心地带。

1.自然屏障

自然屏障是指自然存在的、可依靠的大型障碍体。利用自然环境进行防御,可以减少建造人工防御设施,从而节约人力、物力等成本。石峁遗址位于黄土高原的北部边缘地带,东距黄河约50公里,地貌主要为黄土梁峁和剥蚀山丘。西与黄河的支流秃尾河相临,河岸西侧沙梁连绵,东侧梁峁纵横,地表支离破碎。石峁城址依山势而建,整个城址尤其是皇城台居高临下,易守难攻。依地形修建的多重石砌城垣,又给敌人的进攻增加了重重阻碍。而且,在建造时考虑到地形山势,部分地段不建城垣,依靠悬崖、峭壁等天险进行防御。宏整体而言,石峁城址远可据河抗击敌人,近可依山组织防御,完美地利用了周围的自然屏障。

2.周围的城市和聚落

在城市周围修建城市作为防御体系的一部分,可以尽早地掌握敌人动向,有效地延缓敌人的进攻,起到拱卫核心城市的作用,后世称之为“军事重镇”。龙山时代,由于人力、物力和技术的限制,城市的建造并不普遍,军事重镇的模式尚未完善,一般在核心城市的周围建造防御能力突出的城市或环壕聚落,以达到拱卫核心城市的目的。

龙山时代晚期,陕北地区中小型聚落数量暴增,石峁遗址作为唯一一座特大型中心聚落,与周围其他中小型聚落共同构成了四级聚落结构[6]。部分聚落有环壕或石制城垣,防御性能突出,它们散布在石峁遗址周边,组成了石峁遗址的外围防线。

木柱柱梁遗址[7]西距石峁约35公里,遗址面积约5万平方米,是石峁周围唯一一处环壕聚落,环壕修筑不甚规整,长约562米,口部宽1.5~8米不等,环壕内面积约1.7万平方米。

寨峁遗址[8]位于石峁城址东北,距石峁城址约35公里,遗址总面积17万平方米。遗址位于河岸边的阶地上,三面都是陡峭的山崖,据高而建,易守难攻。遗址中南部有一道东西向城墙,将遗址分割为南北两部分,北部堆积较少而南部堆积丰厚,故推测,此墙可能是寨峁遗址石城的北墙。

山西兴县碧村遗址[9]东距石峁城址50余公里,总面积约75万平方米。2015年清理出一段疑似城墙的主墙,残长11.5米,宽3米,墙向南北两端延伸,至今仍可见原主墙坍塌的积石堆积。在主墙西侧还有向西延伸的一段西墙,这段墙体较主墙略窄,宽约2.5米,其东端与主墙西侧相连。东侧也残存有局部石墙。碧村遗址虽与石峁遗址隔黄河相望,但两者文化面貌相近,与石峁遗址所代表的陕北黄河沿岸聚落群关系应较为密切,在这类跨区域的大型聚落关系网中扮演着重要角色。近年在黄河东岸的河曲、兴县、柳林等县发现了以碧村等为代表的石城11处[10],若这些遗址的文化面貌均相近,那么它们极可能是与碧村遗址一并,共同构建起石峁遗址的东部防线。

石摞摞山遗址[11]位于石峁城址南约50公里的石摞摞山上,城址始建于龙山早期,可能沿用至龙山时期最晚阶段。城址建有双重城垣,内城凭高而建,平面呈圆角方形,推测城内面积3000多平方米。外城墙顺山势而建,平面呈不规则的圆角四边形,城内面积近6万平方米。在外城西南部发现有宽大的护城壕,城壕上口宽10米、底宽2米、深达6.4米。大型城壕环绕于外,依山而筑的外城耸立于内,凭高而建的内城雄峙于山顶,可见城址的防卫体系已较为完备。

除上述遗址外,桃柳沟、薛家会、府谷寨山等遗址也发现了中大型石城,有些还具有两重或三重城垣结构[12]。这些聚落分布在石峁遗址的四周,最远的距石峁不过50余公里,它们既是石峁城址的次级附属聚落,也是承担石峁外围防御的“重镇”。从目前公布的发掘材料来看,石峁城址的外线防御聚落主要有环壕聚落和石城两种,从它们的分布和城址防御能力来看,石峁城址的威胁可能主要来自东方和南方。

四、石峁城址的防御特点

通过上述分析,我们可以总结出石峁城址的防御具有以下几个特点:

第一,注重城市的自身防御能力。石峁城址修建了三道城垣,又以城垣为主体,修建了城门、瓮城、马面和角楼等来进一步巩固城垣防御,建成了一套较为完善的城垣防御设施。

第二,因地制宜地建造防御设施。石峁城址在建造防御设施时充分考虑到了自然环境,在有自然屏障的地方依险而守,在防御的薄弱地带则重点防护。

第三,多城拱卫的防御模式。石峁城址的四周都发现有具备一定防御能力的环壕聚落或石城遗址,在防御的重心——东方和南方还设置了石城群,构成城市周边的防御屏障,形成众星拱月、多城呼应的防御格局。

第四,“城郭之制”与多城拱卫防御模式的结合。石峁城址内造“城郭”,外设“重镇”,将“城郭之制”与多城拱卫防御两种模式相结合,建立起一个较为完备的防御体系。

张国硕先生总结中原先秦城市的防御体系[13],指出新石器时代是城市防御体系的萌芽期,主要体现在“城之选址与外围自然屏障的利用;护城壕的开挖与多重城垣的设立;多城的相互呼应”等几点上,这几点在石峁城址上也基本得到了印证。相较于中原地区同时期的其他城址,石峁城址的防御体系更为完善,防御能力更强,显示出石峁聚落的高度复杂化。

五、城址防御体系成因分析

石峁城址为何要修筑如此庞大、复杂的防御体系?又如何得以建成?笔者认为,石峁防御体系构建的必要性和可行性与石峁的社会背景及聚落生产水平密切相关。

1.必要性

战争是首要因素。龙山时代,万国林立,各聚落间战争频发,决定了构建防御体系的必要性。陕北及内蒙古南部地区分布有大大小小的石城百余座,意味着这一地区的部落较为复杂,部落间冲突频仍,需要多筑石城以保安全。研究显示,石峁城址所在的秃尾河流域,龙山时代早中期,聚落发现有15处,石城聚落6处(含石峁遗址的最早期遗存),其中以石峁、薛家会(40万平方米)、高家川(50万平方米)遗址面积较大,聚落可分为两级。龙山时代晚期,发现聚落共37处,其中石城聚落仅2处,除石峁外的另一石城寨合峁遗址面积不过0.37万平方米,聚落已显示出三级结构[14]。从龙山时代早期至龙山时代晚期,石峁由一个中型聚落中心扩张为超大型聚落中心,周围中小型石城数量锐减,这与频繁的战争侵略、武力吞并密切相关。同时,石峁与晋南的陶寺文化之间似乎也有较多冲突,有学者研究玉器的传播之路,认为玉器的器型和工艺方面,“海岱地区为主要的策源地,进而西传至晋南地区及陕北地区,最后直达甘青地区”,是一条“东工西传”之路[15]。石峁遗址发现了大量的玉器,与陶寺文化的玉器器型、工艺有较多联系,这种联系很难用简单的文化影响来解释,战争和人口迁移可能才是主要的传播方式。

其次是突出统治者地位的需要。石峁遗址可能在龙山时代晚期已形成了早期国家,至少也是一个高度复杂化的政体。遗址内种种祭祀、建筑遗存也表明城内有一群地位极高的统治者,他们采取了一系列措施来体现统治阶层的地位。一方面重修皇城台、城门等以加强对城内的统治,所谓“非壮丽无以重威”,大型工程往往会被作为巩固权威的手段,石峁城墙下的人头骨坑、墙体内的玉器和皇城台护坡墙体上镶嵌的眼睛状纹饰等可能都意味着城墙具有某种精神意义。另一方面则扩建城墙,构筑外围防御体系,突出城址在整个聚落范围内的地位,以达到震慑、压制周围聚落的目的。

2.可行性

石峁城址城垣结构之复杂、工程量之浩大,远非一时之功。巨大的工程量势必需要大量的劳动力支持,人力是修建防御设施最重要的资源。从上文述及的秃尾河流域的聚落演变可以看出,龙山时代早期至晚期,石峁附近的聚落数量增多,人口亦逐渐增多。几十万平方米的大中型聚落减少,取而代之的是数十个小型聚落,整个秃尾河流域似乎都被整合进了以石峁城为中心的聚落系统,石峁可支配的劳动力明显增多。同时,长期不断的战争又为石峁城带来了大量的战俘,也为筑城提供了丰富的劳动力资源。

可行性的另一大要素是生产及建造技术,石峁的城墙建造技术已相当发达,为筑城提供了技术支持,保障了城墙突出的防御效果。

综上所述,战争和巩固统治的需要是石峁建成复杂防御体系的主要推动力,战争又推动聚落统治范围增大,可支配的劳动力增多,同时提供大量的战俘,保障了筑城所需的大量劳动力。先进的建造技术则为筑城提供了技术保障。

石峁城址完善、复杂的防御体系为我们研究史前城市的防御提供了一个很好的案例,也为研究我国北方地区社会复杂化进程提供了丰富的考古材料。但正如钱耀鹏先生所说:“在整个防御体系中,最关键最重要的并不是防御设施,而是能动性很强的人。”[16]强有力的防御还需要骁勇的将士、强有力的指挥官及完善高效的管理制度。本文所述尚不能完整地展现石峁城址的防御能力及实际防御效果,仅提供了基于考古资料的合理分析,不当之处,敬请方家批评指正。