舞蹈元语言:一个符号学分析

2019-03-12袁杰雄

袁杰雄

(湖南科技大学艺术学院舞蹈系,湖南 长沙 411201)

元语言问题,一直以来都是学界探讨的问题,舞蹈艺术领域也是一样。

关于舞蹈与元语言的探讨,最早见于舞蹈理论家刘建先生的《舞蹈身体元语言初探》一文。在他看来,“人类在不同的发展阶段和不同的文化圈中,会有相同或相似的身体元语言产生——原始的与现代的,游牧的与农耕的。它们以动觉默契相互交往、体认,最终形成共通的动作知觉,以致动作思维,并建立起动作意义体系”[1]。这种“动作意义体系”的最终形成就会涉及到人类共通的解释逻辑和形成规则,即身体元语言。身体元语言源于日常生活中的日常体语,艺术体语就是在这些日常体语中衍生而来的,故艺术体语中暗含着生活体语的意义痕迹。若要使接收者把握到艺术体语中凸显的身体元语言,就需对生活体语如何过渡到艺术体语的形成过程进行深入探讨。例如“原始人在借助手舞足蹈的形式把现实的、想象的、观念的、整合着多种因素的东西化为形象性的、象征性的舞蹈形态时,就使用了同质化的手段转述其对生命及自然规律的认识和反应”[2]。意义的“同质化”,就是有着共通身体元语言的某一社群所共有的意义解释模式。

德国舞蹈家玛丽·魏格曼一直强调:“舞蹈只有在尊重和保存有关人的自然动作语言的含义时,才会为人所理解。”[3](P439-440)自然动作语言其实就具有了元语言特征,它的作用就是作为信息源,帮助舞蹈传达意义。正如刘建所说:“舞蹈身体元语言的作用主要在于信息传递而非纯粹的审美”。故对元语言的理解就成为了舞蹈文本信息发送、接收过程的关键一环。而信息的传递就必须考虑到受哪些因素的影响,信息的接收又受哪些符码的规约,如何才能让观众更好地理解舞蹈所表达的意义,编导家和观众又如何维持意义的“解释约定”,等等。这些都必然与意义的探讨须臾不可分,而意义必须用符号才能表达,故探讨舞蹈身体元语言的问题,符号学在此处就成为了打开这一“密室”的钥匙。

一、何为“元语言”

“元”(meta-)这一前缀,在希腊文中是“在……后”的意思,表示一种次序。安德罗尼库斯在编撰亚里士多德文集时,把哲学卷放在自然科学卷之后,并用“Metaphysics”为哲学命名。在他看来,哲学是对自然科学深层规律的思考,使得“meta-”这一前缀就具有了新的含义,指对“本原”“规律”“体系”的探研。

在中文中,“元”自《周易》时开始起用,《春秋繁露》有云:“元者为万物之本。”《说文解字》中对“元”的解释异曲同工:“元,始也。从一从兀”。“一”为万物生长之本,集万物之大成。老子在《道德经》中有云:“一生二,二生三,三生万物”。也说明“一”是万物发展的起点。“兀”在《说文解字》中意为:“高而上平也,从一”。可见,“兀”即“一”。从中可知,中文里的“元”与古希腊文中的“meta-”在意义上是相通的,都有揭示事物本原的意思。

虽然关于“元”的讨论古已有之,但关于“元语言”的探讨却发生在现代。1920年罗素给维特根斯坦《逻辑哲学论》写的序言,被认为是关于元语言观念在现代的第一次明确的描述:“每种语言,对自身的结构不可言说,但是可以有一种语言处理前一种语言的结构(能力),且自身又有一种新的结构”[4](P7)。罗素提出的“一种语言能够处理另一种语言的结构”,这一语言就是元语言。简单地说,就是关于X的X,称为“元X”。如对语言的规律(语法、词解、语意结构)之研究,就可称为“元语言”,元语言就是“关于语言的语言”。[5](P292)

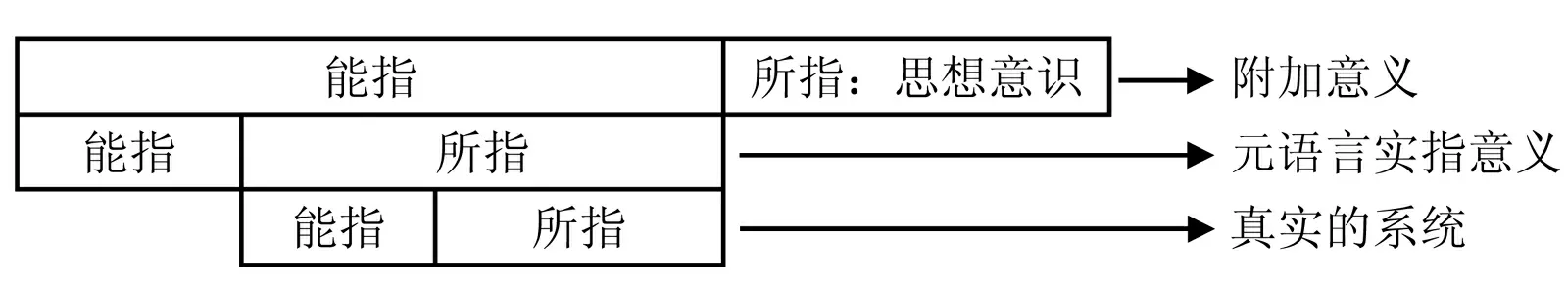

在当代,说到元语言,就会联想到法国符号学家罗兰·巴尔特在解释符号的第一性系统和第二性系统时提出的元语言模式。巴尔特认为,所有的意义系统都包含一个表达层面(E)和一个内容层面(C),意义则相当于这两者之间的关系(R),继而得出ERC阵式。当第一性系统(ERC)成为第二性系统的表达层面(能指),形成表达式(ERC)RC,称为附加意义。附加意义系统“就是一个其表达层面本身由一个意义系统构成的系统”[6](P80);当第一性系统(ERC)成为第二性符号系统的所指,表达式为ER(ERC),就形成了元语言模式。元语言“是一个其内容层面本身由一个意义系统构成的系统”[7](P81)。由此巴尔特得出元语言也参与了附加意义演变过程的结论,并得出下图[8](P83):

图1

从上图可以看出,元语言本身就有着属于自身一套完整的意义系统,有能指与其相对应的所指,而其所指本身就由一个意义系统构成,故元语言中能指与所指的“配对”,能指本身就需做相对应的改变,而改变的同时,自身的特性也不能脱离特设的意义范围和解释潜力。这点在舞蹈表意过程中体现的非常明显。如在对原始时期的崖画进行查阅时,我们会发现:世界上的崖(岩)画中,普遍存在着这样一类图形,即仰头拔背,双臂曲肘上指,作蹲步状。对于这一动作图形,我们就会联想到它所传达的意义——“祈雨”,表示对自然力量的崇拜与敬畏。这一动作图形在现今依旧普遍存在,如广西花山崖画。而壮族最为典型的就是“蟆拐舞”,即“青蛙舞”,舞蹈动作就是模仿青蛙:双手曲肘上举,双腿作蹲步状,这是蛙神崇拜心理的表现形式。壮族的民间传说认为,“青蛙是天上雷神之子,是确定人间晴雨的使者,对青蛙的崇拜与祭祀活动,关系到雨水是否充足和当年的农业丰收”[9](P172)。故“蟆拐舞”就与前面的“祈雨舞”有着共通的元语言。又如聋哑人在表现“爱心”时,一般将左右手的大拇指和食指轻轻捏合,并放于左胸口处,形成爱心的图形。这一动作被舞蹈家杨丽萍加以运用,如在她的舞蹈《雀之恋》中就巧妙地设置了一个表现细节,即雌孔雀(杨丽萍饰)左手做出孔雀嘴形手型,在雄孔雀胸口处不停地“亲吻”。对于这一舞蹈动作,观众瞬间就会知晓这一动作具有的表意内容——“孔雀恋爱了”。通过这一表意性动作直接突显出舞蹈作品《雀之恋》的主题——“恋”。这也是舞蹈动作具有的元语言体现。

中国当代符号学家赵毅衡先生认为:“元语言是理解任何符号文本必不可少的,仪礼、宗教、民俗、舞蹈、手势、绘画、体育、男女关系,只要被当作意义传播,就都必须有相应的元语言来提供解释的符码。元语言是文本完成意义表达的关键:元语言的存在,就意味着整个文本与文本系列的‘可翻译性’。符码必须形成体系才能起作用,元语言就是符码的集合。”[10](P227-228)按照赵毅衡先生的理解,我们可以说:元语言同样存在于舞蹈的表意和审美活动中,舞蹈中没有元语言的存在,接收者就失去了解释一切事物的标准。舞蹈作为一种能表达完整意义的符号文本,“在场展示”过程就决定了观众采用何种元语言组合来解释眼前这一舞蹈文本。故舞蹈身体元语言主要出现在接收者解释舞蹈文本意义的过程中,是一种时刻处于动态转换机制下的解释模式。赵毅衡先生认为,我们解释事物时,元语言大致有三类来源:社会文化的“语境元语言”(即文本与社会的诸种关系规定的文化对信息的特殊处理方式),解释者的“能力元语言”(即解释者为此解释所做的知识与经验储备),文本本身的“自携元语言”(文本自身携带的元语言因素)[11](P229)。舞蹈中的元语言就是各种解释符码的集合,只要有情感和意义的传播,就有相应的舞蹈元语言来提供意义解释的符码。

在雅各布森著名的“符号交流六因素”模式中,当交流倾向于符码[注]本文为了统一术语都将code翻译成符码,而文章中出现的代码一词是为了保留译者的原词,以表尊重。时,元语言功能就占支配地位。元语言功能的体现就是“检查相同的符码是否双方都加以使用”[12](P83)。故我们说符码与元语言存在于所有的表意活动和解释活动中,两者是形影不离的。说到元语言问题,就会涉及符码作为解释规则的形成特点和表现方式,因为符码的存在能够帮助接收者解释文本的意义。因此,要讨论舞蹈元语言,首先应对“符码”有一个清晰的认识。

二、符码化的舞蹈身体动作

通俗地讲,符码(code)是发出者编码信息,接收者解释信息时必须参照的规定。赵毅衡先生对于符码有一个精辟的定义,“在符号表意中,控制文本形成时意义植入的规则,控制解释时意义重建的规则,都称为符码”[13](P224)。因此,如何运用符码就成为了发出者和接收者构建符号文本意义最为重要的因素,也是难题。日本符号学家池上嘉彦提出:“符码包括传达时所用的符号和意义,以及有关符号的结合方式的规定”[14](P31)。根据池上嘉彦的解释,符码的形成必须有符号(符号组合)的参与,信息在传播过程中,符码参与符号如何构建意义的过程,如果符号离开特定的符码,意义就无法产生。所以,动作解释符码的集合构成舞蹈元语言,符码的集合形成一套符号解释约定,这种解释约定又能与同一解释社群相互交往、体认,使其在原初意义基础上生发出更深层次的解释意义。

恩斯特·卡西尔提出:“人是符号的动物。符号化的思维和符号化的行为是人类生活的代表性特征之一”[15](P26)。“人是符号的动物”,可理解为“人是通过创造符号来表达意义的动物”。而舞蹈的表现和传播媒介是人的身体,故要使舞蹈作品能充分地表达编导家特设的意图意义,就需创造符合舞蹈表意和审美的符号来参与构建意义活动。否则,观众在欣赏舞蹈作品时,信息的接收就会受阻。“符号化的思维”和“符号化的行为”是人类感知、理解、探索、认知外界事物的有效途径,也是不断追求意义和解释意义的过程。要使符号意义成功地被接收者所接受,这一过程就必然伴随着意义的符码化。

根据卡西尔的观点,舞蹈的创作过程(编码)和接受过程(解码)必然也贯穿着符号化的思维和符号化的行为。在舞蹈传播活动中,要使表现的信息被接收者所接受,编导家在编码活动中就需巧妙地设置一连串可被接收者解码的“点”,成功将意义植入舞蹈文本当中。而观众在解码活动中需充分调动对于这些“点”的解释经验,并在编导家特设的文本意义基础上,进行理解和重建,进而发生解释衍义,实现文本意义的成功接收。这些“点”的加入就是为了给观众提供解释的符码。从中可见,在对舞蹈的解释过程中,符码的存在是显而易见的。就像语言符号系统,语言符号的能指和所指(即语词、语意结构)及两者的结合方式(即语法和文法),都被语言的使用规则严格规定,如果超出语言的使用规则范围,就不能正确理解和使用语言,这种使用规则,就是符码。舞蹈符号信息发出者(编导和演员)参照“符码”把传达内容有效的“符号化”(编码活动)为外显的或内隐的动作信息,使之成为接受者能够接收的信息(解码活动)。舞蹈中动作信息通过作用于人的视、听觉,将直观可感的舞蹈动作所表达的意义传达给接受者,接受者再参照自身的解释符码“翻译”接收到的意义,经过这一过程之后,意义的接收活动才算完成。

舞蹈要实现意义的有效传播,编码过程的符码化就显得尤为重要。然而,舞蹈符号的编码不同于破解电报密码所需要的特定符码,也不同于数学题的解答,都有着强编码的性质,即符码是强制性的。舞蹈则是通过身体动作来表达意义,在多数情况下,不同的观众在理解同一舞蹈时都会出现不同的解释,故编导家对信息的编码就不可能强制,而此时观众对舞蹈作品的解释,“一方面享受很大的机动余地,另一方面也苦于没有证据说明他的解释是否正确”[16](P224)。可见,舞蹈属于典型的弱编码的文本,因为符码在解释活动中有着很大的不确定性,有时候观众对舞蹈的解释也只是一种“自圆其说”罢了,甚至可能超出编导家预设的意义范围,解释出连编导家自己都未曾想到的意义。

正因为舞蹈属于弱编码的符号文本,就会给观众的解码带来相当大的解释空间。赵毅衡先生认为这时候的解码可能会朝两个方向进行发展:“一是不足解码;二是在既定的符码之外尝试加上另外一些符码,做附加解码,形成原规则的特例”[17](P225)。笔者认为,观众在欣赏舞蹈作品时,还会出现第三种情况:舞蹈可以在不附加符码的情况下,它本身就能以美的形式打动人。故我们也可以认为:舞蹈传播活动在某些情况下可能不需要用复杂的符码去解译意义,人们接收的就是舞蹈本身的美,而不是其他。

对于第一种情况,是观众对舞蹈作品既定的符码不够了解的情况下出现的,观众只能调动自身已有的经验(即前理解)组成临时的符码集合,对舞蹈作品进行试探性解码。如我们欣赏彝族舞蹈作品《阿惹妞》时,很多时候就会出现不足解码的现象。《阿惹妞》取材于彝族婚嫁习俗中的一项仪式,即新娘出嫁要由自己的表哥背到夫家成亲,而现实生活中,表兄妹往往是在一起长大,从两小无猜到青梅竹马,亲情和恋情交叉的情感瓜葛成为了分离最大的苦楚。如果观众对彝族婚嫁习俗不熟悉的情况下,在欣赏过程中(即解码),对舞蹈的叙述主线、人物关系、情感矛盾以及思想冲突的理解就会出现解释中断,甚至“误读”,使解释偏离作品的表意范围。当然,观众会根据舞蹈的整体结构、语汇组织以及演员的表演来对《阿惹妞》作尝试性解释,以此来重建符合自身理解的文本意义。

对于第二种情况,附加解码是舞蹈解释衍义过程较为普遍的一种现象。很多时候,观众在欣赏舞蹈作品时,除了会沿着演员既定的表演产生与之相对应的解释之外,还会运用另外一套解释符码对舞蹈作品进行附加解码,从而构建更深层次的解释意义。如张继刚编导的舞蹈作品《千手观音》,就属于典型的附加解码。从既定的解释主线上,舞蹈语言的编排、音乐的辅助、服饰的装饰、灯光的使用等,仿佛让我们看到了“活”的观音。另外,在此基础上,观众还会从表演者——聋哑人的角度(副文本)进行附加解码:作为特殊人群的聋哑人,其本身就有着听力和语言上的障碍,要完成这一高难度的舞蹈作品,实属不易。整齐划一的动作、真实投入的情感、音乐与动作的无缝连接,将这一舞蹈作品完美地展现在观众面前,使观众感叹这群演员背后所付出的艰辛和努力,并深深地被这群演员所折服。这时候,观众的着眼点不仅在其动作表现上,而更多的是看到了坚韧、勤奋、自信、善良的“观音”。通过身残志坚的聋哑人来表现千手观音,真正把观音蕴涵的意义表达了出来。可以说这是张继刚的妙笔。这一附加解码无疑加深了观众对《千手观音》的理解,使得作品好评如潮。

对于第三种情况,刘建先生在其《舞与神的身体对话》一书中指出:“舞蹈的艺术复杂程度越高,它作为美感符号的特性就越强,舞蹈作为美感符号的特性越强,它就脱离语意代码越远。当我们把仪式舞蹈从意义的既定代码中解放出来,把它看作一种美感符号时,我们就能够理解为什么相同的舞蹈形式可以被不同的仪式所使用,而动人的展示可以脱离语意代码成为一种纯美”[18](P37)。然而,虽说仪式舞蹈(尤其是其中的纯舞蹈因素)可以脱离既定的语意代码,而成为一种“纯美”。这种“纯美”不需要被解释,但是我们需要对它进行理解地接收。

笔者认为,舞蹈中的美感符号同样受到特定文化中符码的规约,因为人类的美感体验必然与特定文化和特定的审美传统有关,文化和传统的差异是造成美感差异的主要原因,也是影响舞蹈语言符号在信息发送、表现、接收、解释过程中的关键因素。统归为一点:舞蹈语言符号意义的发送、表现、接收、解释过程,只有在既定文化符码的规约下进行再创造,舞蹈的文化属性才得以显现,任何舞蹈(包括作为“纯美”的符号形式存在的舞蹈)都会在既定的文化符码中实现自己的美感功能,因为它作为“美”的存在,就符合人们既定的审美习惯和审美需求,也就符合舞蹈中“文化符码”的规约,舞蹈一旦失去了与人之间的交流(这种交流或是情感的、或是思想的),也就失去了自身的价值。

法国符号学家罗兰·巴尔特曾提出:“符号的意义取决于文化惯制”。文化惯制与文化符码,前者是意义呈现的方向,后者是解释意义的规则,两者相融共通。同样,我们也可以说:舞蹈符号的意义取决于文化惯制,取决于文化惯制辐射下的文化符码。故在舞蹈传播过程中,我们不仅需要“文化符码”去理解舞蹈体现的意义,也需要“文化符码”去理解舞蹈中的“美”。[19]日本符号学家池上嘉彦在理解“符号、代码和文化”这三者之间的关系时,认为:“把‘文化’当成‘符号’理解的观点是我们自己教给自己的。我们人类生活在一个充满一切种类的‘符号’(我们自己也是‘符号’)的‘文化的文本’之中。……如同人类解译、创造用‘语言’书写的种种文本一样,人类在生存中也解译、创造庞大的‘文化的文本’。‘语言’的文本是依照代码或超越代码来创造、解译以致解释的;同样,‘文化的文本’也是依照代码或超越代码来创造、解译或解释的。通过这样的活动过程,‘文化代码’进行维持秩序或创造新的秩序的活动。”[20](P172)可以推出,舞蹈表达意义的“文本”同样是依照符码或超越符码来创造、解释的,舞蹈要被人们所接收、所理解,它就会产生既定的符码规约,因为舞蹈中的符码时刻都在进行着维持“秩序”或创造新的“秩序”活动。也就是说,将舞蹈动作在特定的文化语境下进行符码化,是为了还原原初的意义,进而生发出在原初意义基础上的更为深层次的解释意义,实现从“维持”到“创造”新意义的跨越。

三、符号学中的舞蹈元语言观念

“元语言”在现代符号学中占有非常重要的理论地位,只要有意义的交流就会出现“元语言”问题。美国符号学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce,1839-1914)是西方现代符号学的先驱者,他以哲学、逻辑学为理论基础,从认识论、本体论的角度研究所有的符号现象,建立了全面系统的且富有基础意义上的符号学体系,尤其是皮尔斯提出的符号“三元论”(即再现体、对象、解释项),构建了一个完整的符号意指过程,为分析艺术文本提供了一种全新的意义解释的范式。皮尔斯“三元论”相对于索绪尔的“二元论”(即能指与所指)更适合分析艺术文本(如舞蹈),尤其是“解释项”的提出,成为了皮尔斯符号学的核心。因为在艺术文本中,用符号表示对象体,但符号的意义不等同于对象体,而是符号所引发的思想。而这种思想必须通过接收者解释才能完成,故“解释项”由此而设立。[21]

在皮尔斯看来,“解释项”是一个开放的过程,若一个解释项开始对符号进行解释,另一个解释项又继续对前一个解释项进行解释,依此推演,就会出现符号的“无限衍义”。当然,在这一过程中,接收者由于文化背景、社会语境和知识结构等的不同,都可能对同一符号产生不同的理解和认知,故而得出不同的解释意义。“既然一个解释项需要一个新的解释项对其做进一步解释,就说明新的解释项的出现有它的必要性,其在解释原始符号的效力上优于前一个解释项对某符号的解释。既然展开一个新的解释项,就展开了一个新的符号过程,那么新的符号过程所内含的释义规则就更基本于、或者至少包含了前一个解释项的释义规则”[22]。因此,我们说皮尔斯“解释项”蕴含着“元语言”观念。

赵毅衡先生对“元语言”观念有着独到的见解,概括起来,主要体现在四个方面:第一,在符号意义的解释过程中,符码作为解释规则的形成方式,就会出现元语言问题。符码不是单一存在的,而是成套出现的,这样才能起到解释符号文本的作用,符码的集合就称为元语言;第二,文化符号活动的特点是元语言集合变动不居,同一符号文本不存在一套固定的元语言。不同接收者的每次解释,都会调动不同的元语言因素,组合成他这次解释的元语言集合;第三,在同一解释者的同一次解释努力中,使用不同的元语言集合,就会出现同层次元语言冲突,故此称为“解释漩涡”;第四,深入探讨了元语言的构成,并将其分为三类:“社会文化的语境元语言”“解释者的能力元语言”与“文本自身的自携元语言”。同时,提出“元语言集合的可调节性”。[23](P227,228,233)从以上四点可见,赵毅衡先生的元语言观念更具全面性、系统性和普适性,对文化艺术符号活动都具有极强的解释力。

同理,既然元语言是意义存在和意义实现得以存在的先决条件,而对于具有完整意义的舞蹈文本来说,元语言也固然存在于舞蹈文本的意义构筑与意义解释过程当中。观众在欣赏舞蹈文本过程中,“任何解释努力背后必然有元语言集合,这样文本(舞蹈文本)才必定有意义可供解释,文本面对解释才存在”[24](P228-229)。如舞蹈家在呈现一部完整的作品时(即舞蹈家的表演过程),如果没有观众(信息的接收者)的参与,舞蹈就失去了被解释的含义,变成了一个“自语者”,受众的缺失,必然导致意义传播的停止,故舞蹈离不开接收者(即观众)。而意义又必须通过符号来表达,之所以舞蹈能被解释出意义,就是因为符号的存在给观众提供了解释舞蹈的依据。因此,我们可以说,舞蹈是由各种符号组合而成的意义表现体,正因为有符号的参与,就决定了舞蹈“断无不可解之理”,即舞蹈必然可以解释出意义。

舞蹈“断无不可解之理”,就决定了对符号意义的接收必然落实到了解释的环节,即观众的欣赏过程。很多时候我们欣赏舞蹈都会出现“看不懂”的时候,“看不懂”是不是我们对舞蹈解释不出任何意义呢?绝对不是!这个问题一直是困扰着我们的难题,其实“看不懂”就意味着元语言集合已经出现。舞蹈编导者的创作过程和和表演者的表演过程,最为重要的本质就是(通过动作、表情、姿势、音乐、服饰、道具、灯光、舞台布景等)表达意义(包括情感意义和主题内容),那么符号在其中就显得尤为重要。观众在欣赏过程中,之所以能对舞蹈产生某种解释,这是因为观众总有一个元语言集合在发挥着作用,哪怕这一元语言集合只能提供一个“不足之解”,甚至“误解”,这也证明元语言集合是可用的,因为“不足之解”和“误解”也是对舞蹈的一种解释。

例如,很多现代舞作品,大多时候给我们留下的印象往往是难懂,甚至是看不懂,但欣赏完之后,我们也能从不同的角度来分析它,甚至解释出自己认为可以这么理解的意义。舞蹈在被欣赏之前,编导家和表演者早已将舞蹈所指向的意义规划出来,这时候“符号意义的存在已经前定”,“意义前定”意味着合适的元语言集合已经形成,即编导家预先划定的意义解释方向。舞蹈符号的意义,则有待元语言集合完成这次解释活动之后实现。接收者元语言的不同就导致意义解释会出现不同的方向,笔者将其分为三类:

第一类:完全看懂,形成一套完整的解释意义;

第二类:看懂一部分,能对舞蹈得出一定的解释意义,但解释的方向会出现多样化;

第三类:没有看懂,但能根据特定语境,通过自己的元语言结构(文化背景、知识结构、审美习惯等)得出符合自身解释逻辑的意义。当然,舞蹈的伴随文本也可以对“看不懂”的舞蹈做出一定的解释意义。

可以说,这三类都是我们欣赏舞蹈得出的结果。第一类出现的情况需建立在三种元语言协同解释的条件下,它们包括舞蹈作品自身携带的元语言,舞蹈所归属的社会文化的语境元语言,以及来自解释者(观众)的能力元语言(对于这三种元语言的解释,后文有赘述)。一般来说,出现这三种协同解释的情况,编导者、表演者、观众(包括评论家)三者都需建立在对舞蹈作品的充分了解,且都达到很高的创作、表演、鉴赏水平的基础上。第二类是我们经常遇到的情况,即观众对舞蹈自身携带着的元语言较了解的情况下出现的,当然不同的解释者理解的方向不同也会导致解释存在误差,但都会沿着创作者和表演者提前布局的解释方向得出深浅不一的意义。虽然观众能对舞蹈做出一定的解释,但解释的方向会呈现多样化。而对于第三类——“没有看懂”,是不是我们就认为舞蹈得不出任何解释呢?答案是否定的!除非是观众故意拒绝接收意义。面对舞蹈意义的不可解性时,观众第一时间就会调动自身的能力元语言,试推出一种符合自身理解的解释意义。当然,舞蹈的自携元语言和整个社会文化的语境元语言也会成为辅助能力元语言解释的依据,以此推出一解。可能这种解释意义与作品本身形成一种“不通”的关系,但正因为这种“不通”,就成就了舞蹈产生多种解释的可能。似乎现代舞就是利用这种“看不懂”来吸引观众的眼球。当舞蹈呈现出一种开放的解释结构时,很多时候更能赢得观众的喜爱,因为观众的解释可以不受局限,呈现一种多样化、开放式的解释态势。

前面提到,多种元语言协同解释得出意义的情况,那么在舞蹈中会不会存在多种元语言产生解释冲突呢?同一个解释者在同一次解释努力中,使用了不同的元语言集合,当这些元语言集合产生完全相反的意义时,会不会一个意义取消另一个意义?而当这些元语言集合同样有效,冲突意义并立,此时符号解释以什么形态出现?赵毅衡先生把这种同层次元语言冲突,称为“解释漩涡”。[25](P237)其实这种情况经常在舞蹈艺术中出现。如林怀民创作的舞剧《红楼梦》,给观众展现的不是我们一贯认为的宝黛爱情故事,而是以小说的提示作为舞蹈的出发点,以“园子里的年轻人”“出了园子的年轻人”和穿着十二种不同颜色服装的女子来表现不同的隐喻意义。经历春夏秋冬之后,在大地白茫茫一片真干净的清明节结束全剧。整部舞剧基本上看不到故事,人物形象(如黛玉、宝钗)的塑造也很模糊。正如林怀民反复强调:“云门舞集的《红楼梦》不是一个故事,而是一个美学符号。因为每个人都有自己的大观园”。受传统文化影响的我们,看到《红楼梦》自然就会想到宝黛的爱情故事,刘姥姥游大观园的场景,这是社会语境的元语言和观众的能力元语言共同推演下的解释衍义。而林怀民的舞剧《红楼梦》(即舞剧的自携元语言)则一反我们已有的解释经验,展现出截然不同的《红楼梦》。观众在欣赏时,元语言就会出现解释漩涡,因为社会文化的语境元语言与观众的能力元语言在此时都与舞剧的自携元语言存在冲突,从而影响我们对舞剧《红楼梦》的解释意义。

但笔者发现,当解释漩涡出现之后,处于冲突的元语言集合又会重新协同。例如舞剧《红楼梦》中,当出现穿着十二种不同颜色服装的女子时,首先会对这十二个人产生怀疑,她们是谁?为什么与我们心理意识中的具体对象存在这么大的偏差。但随着演出的不断进行,对她们的解释很快就会联想到“金陵十二钗”,同时会根据她们的动作、表演和服饰特点来区分哪一人物像薛宝钗、林黛玉,等等。这时各种元语言集合就会出现重新协同产生解释衍义的现象。所以,舞蹈元语言的存在,不允许舞蹈得不出任何解释意义。舞蹈元语言的任务是推出一个意义,同时会根据这一意义延伸出若干与此舞蹈相关的解释意义。

四、舞蹈元语言的构成

前面说到,舞蹈解释活动所用的元语言大致有三类:社会文化的语境元语言、解释者的能力元语言、文本本身的自携元语言。这三种元语言几乎存在于所有的具有完整意义的符号文本中,赵毅衡先生对元语言的这三种划分,对我们理解舞蹈元语言提供了一个崭新的理论视角。笔者发现,这三种元语言因素,对舞蹈文本的分析有着重要的启发意义。下面笔者对舞蹈元语言的三类来源进行逐一论述。

第一种:社会文化的语境元语言,是舞蹈元语言构成的最主要来源。任何舞蹈的解释都需在一个特定的文化语境中进行,语境元语言的出现将舞蹈的解释提前框定在某种意义范围当中,接收者会根据语境的变化来推出相应的解释意义。舞蹈的创作过程就是将对象提前设置在特定的、可辨认的文化语境中,舞蹈动作的编排,服饰、音乐、道具、布景等的选择,都需符合这一特定的文化语境。如编导在创作具有某一民族特色的舞蹈作品时,很多具有规约性的表演程序是不能随意打破与拼贴的,都必须严格遵循这一民族特有的文化范畴和文化语境。舞蹈一旦形成,就有着属于自身文化的特点,而相应的符码与元语言也随之形成。

舞蹈的社会文化语境是意义生成的外部条件,而舞蹈的文化语境主要体现在编导家的创作构思阶段(也即舞蹈的形成、发展阶段)。特定文化下孕育着特定的舞蹈形式,编导家的创作应以特定的文化语境为依托,故舞蹈就具有了能代表某一特定民族文化的特点。如民族民间舞蹈的创作,就必须以这一民族特有的社会文化的语境元语言为基础,在这一大的范围中提炼、选择各种创作点进行创作。例如王舸创作的舞蹈作品《尼苏新娘》,就属于典型的立足于彝族(尼苏是彝族的一个分支,也称花腰彝)传统文化基础上的优秀作品,一举获得第十届中国舞蹈荷花奖民族民间舞蹈大赛金奖。该作品将文化语境设定在彝族“哭嫁”的传统,讲述彝族姑娘在出嫁前与亲友依依不舍的情景,展现云南彝族特有的婚嫁习俗。故编导家在题材的选择,动作的编排,结构的设计,音乐、服饰、道具的运用等都需符合彝族“哭嫁”特有的文化语境和文化特点。再如周莉亚、韩真编创的舞剧《沙湾往事》,就将语境设定在20世纪30年代的沙湾古镇,以“何氏三杰”等众多广东音乐人为创作原型,以创作传世名曲《赛龙夺锦》的故事为主线。舞剧严格的按照沙湾古镇发生的历史事件铺展开来,使得观众的理解顺理成章。同时,这部舞剧将广东音乐人对民族音乐的执着追求与民族大义相结合,体现出中华民族不屈不挠、自强不息的精神气概。

所以,社会文化的语境元语言对舞蹈文本意义的解释有着重要的影响,它的存在给观众提供了一个意义解释环境,使观众对舞蹈文本的解释不会脱离特定文化的“设限”。这种解释范围的“设限”,不但不会阻碍观众对舞蹈的解释衍义,相反,还会扩充观众对于舞蹈文本的意义解释潜力。其实,社会文化的语境元语言可以与洛特曼所说的“文化符号圈”理论联系起来进行讨论。因为,舞蹈作为一种文化现象,它的成型得益于“文化符号圈”中各种表意媒介的互相补充、相互辉映,这样才使得不同民族舞蹈会展现出不一样的表意方式和审美风格。

第二种:解释者的能力元语言。能力元语言来自解释者的社会性成长经历,他的记忆积累形成的文化修养,他过去的所有解释活动经验积累,他解读过的相关文本的记忆,都参与构成能力元语言。[26](P233)在舞蹈中,解释者包括了编导、观众和演员自身,解释者的能力元语言就处于舞蹈符号信息的发出者和接收者的心理意识中。每个人由于自身的文化修养、个人经验、教育背景、审美习惯等的不同,都会成为解释舞蹈文本的依据,这些因素都参与构成能力元语言。

不同的编导面对同一舞蹈命题时,都会根据自身已有的经验从各个角度进行编创,编创的形式和手法也各式各样,就连动作的设计都有着自己独特的创作风格。而对于观众来说,当观看某一舞蹈文本时,自身的能力元语言很快地就被调动起来,并根据与舞蹈自身携带着的元语言相“匹配”的程度得出或深或浅的解释意义。正如马克思所说:“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义”[27](P87)。这里说到的就是解释者自身具有的经验,没有经验的积累,就无法从对象中解释出任何意义。这点在舞蹈中也体现的非常明显,如对于没有欣赏过芭蕾舞的人来说,芭蕾舞就是“难解的密码”,他们很难从芭蕾舞的舞蹈语言中感受到意义的存在。而对于甩发舞,佤族人民则能解释出各种相对应的意义。

再如陈道明在电视节目《传承者》解说舞剧《昭君出塞》时,就说到:不同的人看同一个舞蹈作品时,除了感性的接收美的信息外,还会理性的审视舞蹈传达的意义及内涵,从而扩充自己对于舞蹈作品的解释范围。从感性到理性的接收,就是附加解码的体现。他说到一点,笔者非常认同:即“每个人读昭君都有自己的看法……但如果能够真正拨动你的,就是好昭君。”一般来说,欣赏舞剧《昭君出塞》,观众首先是以感性的方式接收舞蹈信息,然后再以理性的方式来验证舞剧《昭君出塞》中昭君的“真实性”,检验这一舞剧是否忠实原著,又超越原著,从感性到理性的互相跳跃,最终形成一种能够打动自己的解释时,就是好作品。陈道明犀利的评说,无疑是两者的结合,在感性的基础上,再加以理性的审视,从而对昭君这一人物产生附加意义的解码,以此构建属于自己的解释意义。这归因于他自身的表演功底、文学底蕴,以及对历史人物的深度研究等方面的积累,形成了一套属于自己的意义解释模式。

解释者的能力元语言,还“包括并非完全由解释者主体控制的感情和信仰,这些不是一般意义上的能力,而是在理性背后,甚至在潜意识层次起作用的因素”[28](P234)。这点在舞蹈中体现得尤为明显。我们在观看舞蹈时,经常会情不自禁地为舞蹈演员的真实表演而掉下眼泪,这是不由自己控制的。而舞蹈如果真正做到了能够触动观众内心情感时,那么观众的解释元语言就与舞蹈自身携带着的元语言相匹配了。一般情况下,观众的能力元语言与舞蹈文本的自携元语言都会存在不同程度的偏差,但有一点值得肯定:只要观众认真欣赏了舞蹈演员的表演,观众都会想方设法地对舞蹈作出解释,不管是正确的还是错误的解释。因此,观众的能力元语言存在的前提是,“只要提供了观众作出某解释的理由”,就是观众能力元语言的体现,哪怕这种解释是片面的。当然,舞蹈在表演过程中,编导和演员会尽力将观众引入正确的解释环境当中,实现舞蹈文本的自携元语言与观众的能力元语言的“意义互通”。

第三种:符号文本的自携元语言。文本是解释的对象,但是文本作为传达的环节,也参与构筑解释自身所需要的元语言集合,为此提供的元语言组分数量相当大。[29](P234)舞蹈文本本身也具备自携元语言,即舞蹈文本本身存在一种解释主线,在这一解释主线内,舞蹈文本自携元语言的存在,可以“‘指导’此文本应该如何解释”[30](P235),为观众理解舞蹈文本提供一个可解释的突破口。舞蹈中,自携元语言存在于整个舞蹈文本中,尤其是开始部分,自携元语言成为了观众解释舞蹈的“第一印象”。正如我们经常说到的:如果表演者在表演完整个舞蹈后,观众还不知道舞蹈表现了什么,甚至让观众(或评委)去猜这是哪一民族,那么这一舞蹈就是失败的。这种情况说明编导者没有很好地把握舞蹈文本的自携元语言,舞蹈文本的自携元语言呈现给观众一定是清晰的。任何符号活动,处处可见自携元语言的标记设定,舞蹈文本的自携元语言标记设定就包括了符码集合和所有能表达意义的符号,它肩负着“指导舞蹈文本应该如何解释”的重任。

舞蹈的自携元语言就包括了“伴随文本”[注]伴随文本概念是赵毅衡先生首次提出,先生认为:任何符号文本都携带了大量社会约定和联系,这些约定不显现于文本之中,而只是被文本顺便携带着。在解释中不仅文本本身有意义,文本所携带的大量附加的因素,也有意义,甚至可能比文本有更多的意义。所有的符号文本都是文本与伴随文本的结合体。伴随文本与符号文本形态有很大关系,但是又不是符号本身,而是符号传达的方式。——转引自赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京大学出版社,2011年,第141、181页。的存在。如舞蹈作品的名称、编导与表演者的名字,以及将经典文学作品作为先文本进行改编的舞蹈作品等等,这些伴随文本都作为舞蹈文本的一部分,给观众提供了一个解释方向。如当我们看到舞蹈《翻身农奴把歌唱》这一剧目名时,我们就能联想到推翻农奴制后藏族人民翻身做主人的情感变化;舞蹈《孔乙己》,我们想到的是鲁迅笔下偷书被打,命运凄惨的孔乙己。再如周莉亚导演的跨界融合舞台剧《yào》,通过整个表演文本与剧名《yào》,使“yào”携带了三层解释意义:一是喝的药,繁漪病了所以要吃药,这是直观义;二是药或毒药,周萍是繁漪的“药”,她本身已如行尸走肉一般,却与周萍发生着带有禁忌色彩的爱,如同毒药一般蔓延;三是“要”,在《yào》中,繁漪说:“我什么都不想要,什么都放不开。我知道它是苦的,但我根本离不开它。”从剧中可以感受到繁漪说的“要”,是心里的“苦要”,而她只能通过“苦药”来说出她内心的纠结与苦闷。周莉亚通过剧目名《yào》很好地突出了这三种解释衍义,这体现的也是整个表演文本的自携元语言。

综上所述,我们可以探讨出舞蹈元语言的四个特征:其一,元语言本身就有着属于自身一套完整的意义系统,有能指与其相对应的所指,而其所指本身就由一个意义系统构成;其二,动作解释符码的集合构成舞蹈元语言,符码的集合形成一套符号解释约定,这种解释约定又能与同一解释社群相互交往、体认,使其在原初意义基础上解释出更深层次的某种意义;其三,舞蹈符号活动的特点是元语言集合变动不居,同一舞蹈文本不存在一套固定的元语言。不同接收者的每次解释,都会调动不同的元语言因素。故舞蹈元语言是为解释而存在的,元语言会出现解释协同,也会出现解释漩涡,只要有解释活动就离不开舞蹈元语言的参与;其四,舞蹈元语言由社会文化的语境元语言、解释者的能力元语言以及舞蹈文本的自携元语言构成,这三种元语言都同时参与了舞蹈的创作阶段和解释阶段,共同构筑舞蹈文本的意义解释活动。

笔者认为,在舞蹈文本中,符码的集合构成元语言,语境元语言、能力元语言以及自携元语言三者都有着内在的联系,相互交叉、相融共生。而舞蹈元语言很好地将舞蹈文本与解释者联系起来,并在统一的社会文化语境下研究意义的发生、衍展过程,整个信息的交流过程(信息的发送、接收过程)都囊括在自己预设的意义范围内,这点足以证明元语言研究有着巨大的解释潜力。所以,舞蹈从创作阶段到解释阶段,舞蹈元语言都充当着重要的角色,它是解释的“基点”,并一直从“基点”不断创造新的解释秩序,实现新的解释跨越。