关中地区北魏佛道造像碑“双鸟”图像与涵义

2019-03-12杨洋

杨 洋

(上海大学上海美术学院,上海 200444)

“双鸟”图像是中国传统经典纹饰之一,指两只鸟或两只鸟及其组配图像呈左右对称构图的图式。在不同时期历史遗存中,广泛表现于青铜器、壁画、石刻等载体。南北朝时,中国进入前所未有之分裂、融合的特殊时期;加之外来佛教日渐兴盛,对以传统儒、道为核心的传统文化思想产生激烈冲击。在此背景下,作为地处民族融合重心、东西方交流要道的关中地区,逐渐发展为一个相对独立完整的文化单元。且“关中为汉唐旧都,古碑渊薮”[1](P63),目前所发现的5世纪至9世纪的道教、佛道混合造像碑,关中地区占“全国已知同类资料的百分之八十以上”[2],碑龛楣出现“双鸟”图像多集中于这一区域。

基于此,文中选择此一地区的北魏始光元年(424)魏文郎佛道教造像碑、北魏神龟二年(519)张乾度七十人等造像碑、北魏神龟三年(520)锜双胡造像碑、北魏田良宽造像碑(约正始至延昌年间504-515)、北魏正光元年(520)雍光里邑子造像碑,寄望以造像碑为研究载体,“双鸟”图像为切入点,探讨样式风格、以及图像与造像碑整体设计布局之间的关系,并试论其在中土民众信仰体系中的功能及意义。

一、样式与风格

从图像构图程式来看,五通造像碑龛楣之“双鸟”图像皆为正向相对位序,又可分为口中无衔物与口中衔物两种图式。即始光元年(424)魏文郎佛道教造像碑、神龟二年(519)张乾度七十人等造像碑隶属前者,其它三通则为后者。

图1 北魏始光元年(424)魏文郎佛道造像碑碑阴 图片来源:陕西省考古研究所等编:《北朝佛道造像碑精选》,第2页

北魏始光元年(424)魏文郎佛道教造像碑(图1),高131厘米,宽70厘米,厚宽30厘米,1934年出土于耀县漆水河,现存耀县药王山博物馆。该碑是现存北魏造像中最早的一通,且为北魏太武帝灭佛事件之前的佛教艺术品,奇珍之处,不言而喻。半个多世纪以来,对于该造像的著录与研究众多,如相关造像纪年、佛道属性等热点讨论。碑阴主龛为圆拱龛,龛内雕思维菩萨像,座有二狮。龛楣为双龙交尾,拱额之上立二雄鸡,口无衔物,相对而立,雄鸡两侧各一飞天[3](P365)(图2)。作为北魏造像兴始之作,或囿于造像工匠群体、民众信仰意识、雕凿工具等因素影响,虽碑体图像布局并不规整,但构图形式相对成熟,图像内容十分丰富。碑龛拱额上“双鸟”之源形象为二雄鸡,此雄鸡形象应是工匠对现实中野雏或公鸡较为写意地摹写。鸡冠凸起,颈部粗阔,羽翼饱满,尾巴高卷垂落,且足部依稀可见形似脚趾的足距。雕刻之风接近汉画像石的刻法,稚拙率意,刀法自由,天真纯朴,实为典型的民间造像风格。

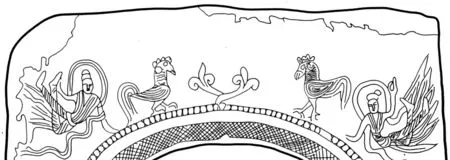

图2 北魏始光元年(424)魏文郎佛道造像碑碑阴龛楣“双鸟”图像线图 图像来源:陕西省考古研究所等编:《北朝佛道造像碑精选》,第7页

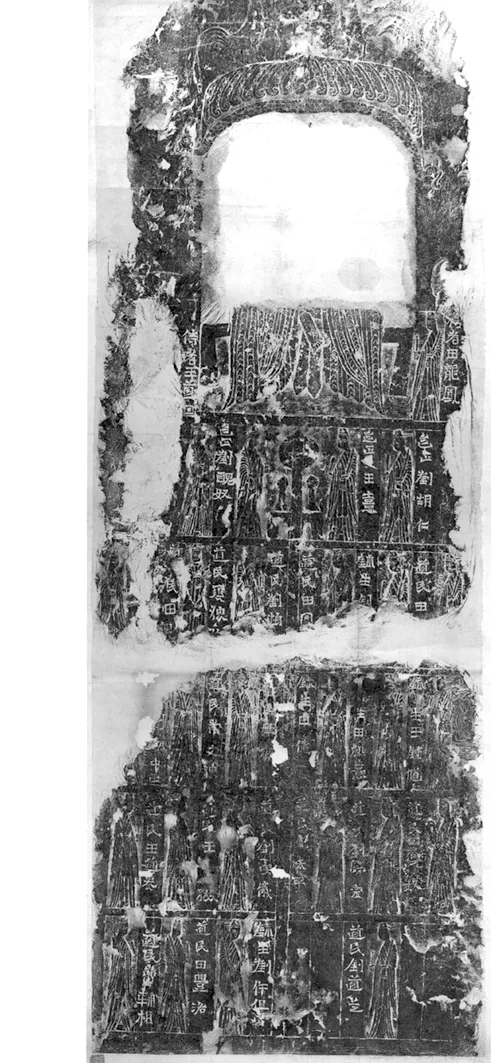

图3 北魏神龟二年(519)张乾度七十人等造像碑碑阴.图片来源:颜娟英主编:《北朝佛教石刻拓片百品》,第46页

此外,龛楣立口无衔物“双鸟”形象又见于北魏神龟二年(519)张乾度七十人等造像碑碑阴(图3)。碑高172厘米,宽57厘米,厚35厘米,清末出土于临潼栎阳镇,现存临潼博物馆。碑阴碑额凿拱形龛,龛内有道像三尊,主尊坐,右手持扇于胸前,头戴道冠,五官损,穿对领道袍,束腰带,左右各一立侍。龛上有火焰纹[4](P380),两只雄鸡对立于龛楣(图4)。碑龛楣上的二雄鸡形象,更为写实明晰。虽右侧形象头部漫漶不清,但仍可从轮廓及左侧形象看出,线条流畅生动,巨目圆喙,细颈翘首,尾巴高卷垂落,双脚坚韧有力,鸡距凸出,整体形象作奋力鸣叫之状。

图4 北魏神龟二年(519)张乾度七十人等造像碑碑阴龛楣“双鸟”图像线图 笔者绘

图5 北魏神龟三年(520)锜双胡造像碑碑阴. 图片来源:颜娟英主编:《北朝佛教石刻拓片百品》,第50页

较之魏文郎碑,两通造像碑雕造年限虽相隔近百年,期间历经北魏太武灭佛运动等,但位于碑阴龛楣正中位置雕刻“双鸟”图像依然存在,表现出这一程式化图像主题具有顽强的生命力,以及在民众思想体系中占据重要位置。从整体风格及雕刻技法来看,同为刻二雄鸡于龛楣,该碑的线条流动、形神兼备与魏文郎碑刀法自由、稚拙写意之风形成鲜明对比。此外,由于雕造工具、工匠水平、佛道教义、民众思想的进步发展,碑体雕造布局已形成较为严格的规制,如龛下出现齐整规矩的区域分割,供养人图像分层有序排列等。而另外三通刻有口中衔物图式的造像碑,“双鸟”及其组配图像则体现出更为明显的地域性特征。

北魏神龟三年(520)锜双胡造像碑(图5),高127厘米,宽57厘米,厚27厘米,1913年出土于耀县漆河,现存耀县药王山博物馆。碑阴上有一龛,龛内刻造像三尊,龛楣有口中衔物二鸟相对而立(图6)。龛楣二鸟具象写实,圆头巨目,左侧鸟头部略大于右侧;头部微缩,颈部凸起,羽翼修长,足距明显易见,双足坚韧立于龙背,整体重心偏后,似奋力衔起口中之物。对于龛楣口中衔物的二鸟图像识解,诸学者意见不一。胡文和以为“一对口衔神草的神鸟立于龙背上,此处的神鸟为朱雀或迦陵频迦”[5](P74-77),张方则认为二鸟衔物是“二鸟啄食龙背的景象,二鸟啄食龙背的图像有可能是借鉴了佛教的金翅鸟食蛇故事的母体。”[6](P35)

图6 北魏神龟三年(520)锜双胡造像碑碑阴龛楣“双鸟”图像线图 笔者绘

笔者以为,龛楣较为写实的二鸟源形象虽难以考证,且难以使之与神鸟或凤鸟相对应,但其仍属于传统鸟信仰或凤鸟信仰体系。图像母题应为汉画中常见的鸟衔绶带图像,即口中所衔物为绶带。从口中衔物的线图来看,可清晰看出中间有交叉成结部分,且相交之处又有延伸,垂落至龛楣龙背,即绶带反向倒置,二鸟各衔一侧。亦可参照山东临沂白庄汉墓凤鸟衔绶画像、河南南阳人物戴绶画像砖的绶带图像等。因此,以此结构分析,该图像并非“神鸟口衔仙草”或“二鸟啄食龙背”。而在田良宽造像碑中,又有新的表现方式。

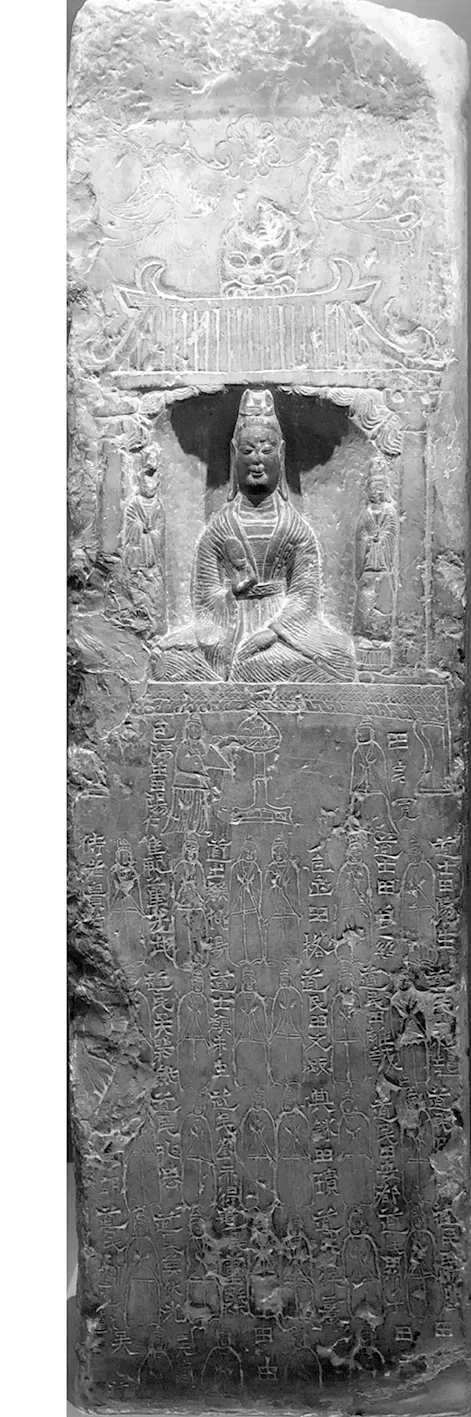

北魏田良宽造像碑(约正始至延昌年间504-515)(图7),四面造像,佛道造像并存。高157厘米,宽44厘米,厚32厘米。出土地不详,原存咸宁县,1949年由陕西历史博物馆移交西安碑林,现存碑林博物馆。“双鸟”图像位于碑阳上部一屋形龛,屋脊两端有鸱尾,屋檐下饰有帷幔,左右各一门柱,龛内造道教像三尊。屋形龛之上为一铺首,上有口中衔物相对而立的二鸟,尾大似凤[7](P392)(图8)。鸟形象圆目勾喙,头冠反卷高立,羽翼丰满上扬,双爪张弛有力。二鸟口衔一物,左侧鸟双脚悬空,右侧则立于铺首之上。

图7 北魏田良宽造像碑碑阳(约正始至延昌年间504-515)笔者摄

李淞认为铺首上相对而立,的二鸟形象为鸡[8](P465),二鸟口中所衔物为祥云[9](P253)。张方、郑文则认为铺首上二鸟衔物为“仙鸟衔草,且仙鸟所衔之草为《海内十洲记》记载的不死神草”[10]。本文较为认同后者所论。细观铺首之上二鸟,右侧鸟双脚立于铺首之上,左侧却双脚悬空。从碑面整体较为规整的布局来看,二鸟一静一动,或许是雕造工匠有意为之,旨在表现仙鸟口衔仙草将至的情形。值得注意的是,在这通典型佛道教融合的造像碑中,碑阴佛龛龛楣二飞天之上同样刻有“双鸟”图像,与阳面“双鸟”位置相似,但略小于阳面;线刻粗率简约,与阳面之流动华丽反差明显。结合碑体佛道主题单元呈现的差异性,也可从侧面看出该碑以道教为尊的设计理念尤为突出。

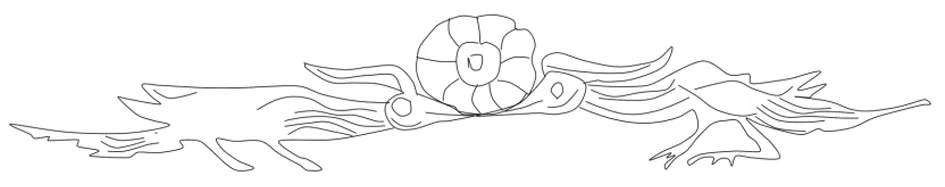

图8 北魏田良宽造像碑碑阳“双鸟”图像 线图(约正始至延昌年间504-515)笔者绘

此外,北魏正光元年(520)雍光里邑子造像碑(图9),作为文中所论五通造像碑中唯一的纯佛教性质造像碑,“双鸟”及组配图像的主题和意义则更简明。碑高206厘米,宽88.5厘米,厚25厘米,1997年出土于泾阳,现存泾阳太壶寺。阴面碑首顶部减地雕螭龙。龛楣顶部与螭龙交界区间雕对喙凤鸟一对,对喙凤鸟中部且雕化生莲花一朵[11](P349-350)(图10)。由于所属空间的局限性,此二凤鸟形象及线条简化,身形修长,呈俯身前行状,头冠后扬,与身体基本平行;二喙相对,共同托起一化生莲花。与前述几通造像碑相比,虽然龛楣顶部与螭龙交界区间较为扁窄狭长,但“双鸟”图像依然存在。且此通纯佛教属性造像碑碑龛上与“双鸟”组配之物,已从传统信仰中的绶带、仙草变为佛教瑞物莲花。

图9 北魏正光元年(520)雍光里邑子造像碑碑阴 (罗宏才提供)

图10 北魏正光元年(520)雍光里邑子造像碑碑阴“双鸟”图像线图 笔者绘

总体来看,五通造像碑之“双鸟”图像表现多样,形象多源,“图像的率性、淳朴而爽朗的作风应是这一带的土俗性特征”[12](P183)。因北魏太武灭佛运动非常彻底,造像活动基本从都城平城及都邑附属区域暂时消失,转向邻近长安的临潼、耀县、泾阳等相近文化区域,发展为普通信众的世俗性信仰,继而出现佛、道像同刻一尊或佛道教义与传统民俗信仰相混的杂糅性造像。由于受不同历史时期、不同地域、不同社会背景等因素影响,鸟信仰体系在不断衍化发展的进程中,易受此一时期民俗观念、地域宗教信仰或其他文化因素渗透,继而呈现多种同一系统的多样化图式;也可按照不同的理解、不同的审美标准随意增减,更可以比拟现实生活中野雏或其它较为熟悉的鸟形象直接摹写[13],形成了地域特征显著的造像风格与样式。如李静杰所言:“圆拱龛龛楣饰二蟠龙的作法基本见于这一地区,蟠龙之上饰二飞鸟更为独特”[14](P234)。

二、衍化功能与表征意义

“双鸟”图像之历史源流可追溯至新石器时代,在不同历史时期,均有丰富的形象表现。早期“双鸟”图像与原始巫术信仰密不可分,先民依鸟飞翔之特性或与稻作之密切联系,认为鸟是可以沟通天地的神灵动物,将鸟视为信仰,并顶礼膜拜,成为原始艺术创作的重要主题。商中期始,青铜器上出现鸟类头部特征的纹饰,此后,风格独特、表现多样的鸟纹组配图像,成为青铜器纹饰中的关键元素。包括鸟纹、兽面纹在内的动物纹样不仅具有基本的装饰作用,更重要的是扮演着协助巫师沟通天地神灵的角色。如余伟超所言,“三代铜器上习见的神话动物形象,本身就是神灵的象征”[15]。

先秦以来形成的昆仑神话体系,于汉代发展迅速,掌管长生不死之药的西王母,在汉文化神祇中占据主尊位置。《淮南子·览冥训》记:“譬若羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月”;《山海经·海内北经》载:西王母“梯几而戴胜,其南有三青鸟,为西王母取食,在昆仑虚北”。此外,长生不老观念自战国晚期出现始,伴随着启示经典、志怪神话的发展,逐渐盛行于汉代。如作为墓葬中重要主题表现的汉画像石艺术蕴含了非常丰富的“双鸟”图像。

魏晋以降,佛教逐渐流传广泛,至北朝,已在整个社会占据统治地位。虽大乘佛教的“众生”观念更是深入人心,为广大佛徒信受,不过信奉这一观念并没有改变信徒“家庭”本位的固有观念[16](P328)。对于民众修行实践的造像碑而言,无论合邑造像群体多寡、造像水平高低,为“家庭”发愿祈福始终是最为直接的目的;愿生者避灾消难、离苦得乐,“无病少痛、延年益寿”[17];愿亡者上生天上、“值遇诸佛”[18]、“业成真道”[19]。“双鸟”图像数次集中出现于主尊龛楣上方,表明此一程式化图式在中土民众思想观念中,已获得普遍的认同性,在造像碑艺术中能够发挥其重要的功能性,成为现世生活与理想化“乌托邦”之间的沟通媒介。

由此可见,在原始巫术、神话传说或宗教信仰体系中,“双鸟”充当着连接天、地、人或者现世与理想世界间桥梁的作用。人们主观赋予其特定图式和特殊功能,以表达宗教观念,继而通过思想上或行为上的某种实践,与之发生联系,满足自身的心理消费需求。

在这五通造像碑中,主尊造像皆位于碑体二分之一以上中心位置,“双鸟”及组配图像位于主尊造像龛楣之上的正位顶格区域,在整体结构设计及观者视觉中,均占据最为核心区域。表明该图像象征着根深蒂固的观念,扮演着不可替代的重要角色。在所属位置相对稳定情况下,不同的图像表现,其蕴含的表征意义也各有所指。

如北魏始光元年(424)魏文郎佛道教造像与北魏神龟二年(519)张乾度七十人等造像碑碑阴龛楣之上刻二雄鸡,或许与民间流行的世俗信仰密切相关。其一,鸡与太阳之密切关系。《说文解字》记:“鸡,知时畜也。”《周易纬·通卦验》云:“鸡,阳鸟也;以为人候四时,使人得以翘首结带正衣裳也。”可见鸡为太阳鸟以及善鸣司晨的功能。其二,鸡是驱鬼避邪,具有神力的吉祥之禽。如《青史子书》云:“鸡者,东方之牲也。岁终更始,辨轶东作,万物触户而出,故以鸡祀祭也。”又见《山海经》:“祠鬼神皆以雄鸡。”即因鸡具有无上的神力,重要的祭礼活动皆以雄鸡祀之。先秦志怪小说《括地图》载:“桃都山有大桃树,盘屈三千里,上有金鸡,日照则鸣;下有二神,一名郁,一名垒,并执苇索以伺不祥之鬼,得则杀之。”金鸡立于盘区三千里的大桃树上,郁、垒二神把守其下,可看出金鸡的崇高地位。古代民间门户避鬼驱疫之法也多用鸡。如“贴画鸡,或斫镂五采及土鸡于户上,悬苇索于其上,插桃符其旁,百鬼畏之。岁旦,绘二神披甲持銊,贴于户之左右,左神茶,右郁垒,谓之门神。”或“杀鸡著门户,逐疫。”鸡被神格化之后,又见独具神力的“重明鸟”之物。晋《拾遗记》载:“其未至之时,国人或刻木,或铸金,为此鸟之状,置于门户之间,则魑魅丑类自然退伏。今人每岁元日,或刻木铸金,或图画为鸡于牖上,此之遗象也。”此处“或刻木铸金,或图画为鸡于牖上”与前述“贴画鸡,或斫镂五采及土鸡于户上,悬苇索于其上,插桃符其旁,百鬼畏之”、“杀鸡著门户,逐疫”之说基本相同,更加凸显鸡在民俗信仰中备受崇拜的重要地位。

而在以道为尊的北魏田良宽造像碑中,仙鸟口衔仙草图像,则与长生不死观念紧密相连。据《十洲记》载:“祖洲,近在东海之中,地方五百里,去西岸七万里。上有不死之草,草形如菰苗,长三四尺。人已死三日者,以草覆之,皆当时活也,服之令人长生。秦始皇大宛中多枉死者横道。有鸟如乌状,衔此草覆死人面,当时起坐而自活也。”[20](P1)。此外,在东汉中晚期的画像石中,“凤鸟衔珠”“凤鸟衔丹”是表现西王母长生不死信仰的常见图式。《海内西经》:“开明北有视肉、珠树、文玉树、玕琪树、不死树。凤凰、鸾鸟皆戴瞂”。又《列子·汤问篇》云:“珠玕之树皆从生,华实皆有滋味,食之皆不老不死。”《拾遗记》卷十载:“有鸟如凤,身绀翼丹,名曰藏珠,每鸣翔而吐珠累觚。仙人常以珠饰仙裳,盖轻而耀于日月也。”无论是食珠玕树之实、或以珠饰仙裳,凤鸟口衔之珠,都与长生不死信仰密切相连,古人寄望与传说中仙物相接触交融后,能获得长生不死之效。而“长生不死”“升仙”思想作为道教核心的主题思想,信众皆竭尽所能修行实践,渴望“学道成就”、“逍遥金阙”[21]。

北魏神龟三年(520)锜双胡造像碑之鸟衔绶图像,或是汉画像中鸟衔绶图像的延续,是北朝时期世俗信仰的新的表现。绶原是佩玉系组的一部分。《后汉书·舆服志》:“绂佩既废,秦乃以采组连结于璲,光明章表,转相结受,故谓之绶”。绶作为象征官位、区别尊卑等级的祥瑞之物,一直备受尊崇。汉代用绶系印,平时把印纳入腰侧的鞶囊中,而将绶垂于腹前;有时连绶一并放进囊中。[22](P19)因此,在汉画中,人物戴绶或鸟衔绶画像为常见的吉祥图像。此外,在传统谐音吉祥文化中,“绶”与“寿”谐音,因此鸟衔绶又含长寿的吉祥寓意。如1984年,河南省永城县文管会在永城新桥乡征集到一方汉空心砖,砖残长24、宽38、厚16厘米,阳文印模。上下边为菱形纹、斜线三角纹,中间为柏树绶带纹。[23](P476)柏树为常青树,寓含长寿之意,汉墓葬艺术中有大量图像表现。因此,此处绶带与柏树组配,亦是取长寿之意。

作为纯佛教性质的雍光里邑子造像碑,对喙二鸟口衔莲花之意义则更明晰。佛教自东汉传入中国,于南北朝时大盛。随着佛教教义及艺术的传入、发展,莲花纹饰亦鼎盛于这一时期,成为佛教艺术中重要装饰纹样之一。在众多佛经译本中,“莲花”又记作“莲华”,关于莲花的记载有很多,因诸经本所阐述的宗旨不同,故莲花的象征意义各有差异。如净土三经之一,《观无量寿佛经》:“当起自心,生于西方极乐世界,于莲花中,结跏趺坐,作莲花合想,作莲花开想。莲花开时,有五百色光,来照身想,眼目开想,见佛菩萨满虚空中,水鸟树林,及与诸佛,所出音声,皆演妙法,与十二部经合。”可知在西方净土世界里,莲花色彩丰富,光芒万丈,可化生诸佛。又如作为以莲花譬喻法门的经典,在《妙法莲华经》中,莲花还比喻四谛、十二因缘、真俗二谛、九界十如等,即莲花就是佛法,莲花开了,便象征佛法显扬于天下[24](P27)。此处二凤鸟对喙共同托起莲花,体现出信众对于西方佛国世界的向往。

因造像碑宗教性质、造像群体等因素影响,故供养者、工匠在选材、镂刻造像的活动中,依其自身心理消费需要,出现宗教信仰与民俗信仰相融合,继而呈现出多样表现的“双鸟”图像。在龛楣相似位置的多重表征意义,也映射出中土地区民众真实的信仰状态。

结语

综上,造像碑作为北朝民间信众对于偶像崇拜的一种宗教实践,其根本目的是寻求功德,以获福报。而关中地区普遍出现的佛道混合造像碑,或为北朝民间信仰的真实状态。也许囿于文化水平等因素影响,对于普通民众来说,无论信佛还是崇道,实则皆为偶像崇拜的一种方式。虽奉崇的对象、教义、形式等各有不同,但其根本目的并无本质区别。只要能通过造像修行,累积善因,以取善果,又何妨刻佛、道于一石,又或雕刻老君而冀已佛佑。[25](P27)从文中论述的五通造像碑来看,“双鸟”图像的多样表现和区域特征亦反映出北朝时期多元社会文化、宗教信仰、民众思想等糅合之复杂情形。