基于定向动机流理论的英语学习动机变化机制研究

——以高中生英语学习动机定性考察为例

2019-03-05杨延从

杨延从,黄 锐

(1.华中师范大学教育学院,湖北 武汉 430079;2.集美大学外国语学院,福建 厦门 361021;3.厦门市翔安区教育研究中心,福建 厦门 361101)

一、引言

学习动机是个体在语言学习过程中产生个体差异的重要成因之一,学生对英语学习动机的知觉对学生发展产生积极影响,是学校提升教育质量的重要因素。[1]通过观察学生对英语学习动机的知觉及变化有三大优势:一是学生能通过亲历与感受课堂活动,发现英语高效课堂的运作特点;二是扭转以往研究偏离差异的“个体”本位,更好地洞察学生学习动机变化的规律;三是捕捉学生经过相对长久的学习体验对教育生态所做出的能动反应,弥补教师通过课堂观察可能忽视的重要信息。艾米斯(Ames,1992)指出,学生对课堂教育生态的感知与体验主要体现在对学习愿景的感知上,并对其学习认知、情感、动机与行为产生一定程度的影响。[2]本研究以高中生对英语学习动机的感知为基础,从定性角度考察高中生英语学习心理与学习动机的动态变化机制,为构建有效的高中英语学习提供一定的借鉴。

二、文献综述

(一)理论基础

1.动态系统理论。动态系统理论(Dynamic Systems Theory,DST)的基本观点如下:第一,动态系统中的学习者、学习任务与学习环境等子系统相互影响。各子系统之间的动态互动构成系统内“自组织”式的有序结构。第二,动态系统通过自组织,达成暂时的动态平衡状态。当然,幅度过大也会使系统突破当前的状态。第三,动态系统存在非线性的发展变化,其初始条件的变化可能导致系统整体行为的变化,有利于我们在时间变化轨迹中描述动机变化的轨迹与规律。

2.二语学习愿景。“愿景”是个体对计划执行的活动所产生的具有鲜明意象的心理表征,也是个体对所憧憬的目标以及实现该目标的推进路径的一种想象。[3]由于学习愿景具有心理现实性与感官体验性的特点,它有助于学习者产生可持续的学习行为与自我调节行为,不断优化学习的全过程,从而达成富有个人意义的目标状态。[4]“定向”则是以二语学习愿景为导向,涵盖了课堂目标结构与二语自我两个方面。其中,掌握目标课堂和表现目标课堂构成课堂目标结构。前者更关注学习任务与努力程度;后者关注个体能力差异与社会比较。二语自我包括了理想二语自我与应该二语自我。前者是指学习者实现熟练应用二语的理想目标,涵盖了融合性与工具性动机;后者则是指学习者理应学好外语的责任与义务。

艾米斯(Ames,1992)指出,课堂目标结构不同程度影响着学习者的认知、情感与学习行为。掌握目标课堂在学习动机激发与学业成就影响方面要胜于表现目标课堂,前者对学习者的影响是正向的、后者则是负向的。[5]李晓东等人的研究进一步指出,掌握目标课堂有助于激发学习者的自我效能感,并积极影响自身的学习行为。然而,表现目标课堂会引导学生在课堂学习过程中采取一些诸如“自我阻止(self-handicapping)”等回避行为。[6]刘珍等人研究表明,二语自我系统强调学习动机受学习者先前经验、环境因素以及自我形象对学习行为的影响。[7]其中,理想二语自我有利于激发学习者更加努力、投入地学习外语。帕皮(Papi,2010)与刘珍等(2012)的研究表明,应该二语自我对学习者在学习过程中投入的时间、精力与努力程度产生积极的影响。Kormos&Csizer(2011)与韦晓保(2013)却认为,应该二语自我对学习者的外语学习行为影响不大。[8]

(二)结构模型

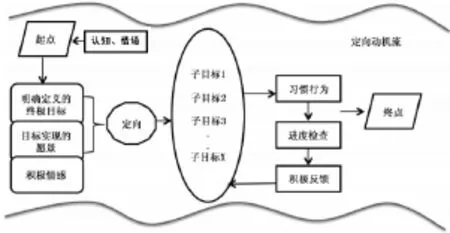

定向动机流理论(Directed Motivational Currents,DMCs)是指动机以明确清晰的目标或愿景为导向,以促成性与跳跃式结构为路径,以短期目标的实现为依托,能够引发和支持长期行为的强大驱动力,其主要维度包括目标或愿景定向性、参与者拥有意识、跳跃式与促成性结构和积极情感状态。[9]动机能量流在内部不同任务之间互为作用,形成强大的子目标群,在终极目标的聚合下,紧密结合在一起(参见图1)。

图1 定向动机流结构模型[10]

1.目标或愿景定向性(goal/vision orientedness)。目标对个体的行为与成就具有正导向作用。在学习进程中,诸如考试驱动等子目标具有较大的驱动功能,每个子目标的不断实现意味着个体的不断进步,从而产生动机流。愿景除具有目标的认知性、抽象性以外,还兼具达成此目标的有形景象(tangible images)这一感官要素。学习者对目标的幻想程度决定了定向动机流的强度,两者呈正比例关系。

2.参与者拥有意识(participant ownership)。拥有意识是维持动机流不断运行的必要条件。首先,学习者的学习自主性与学习动机成正比。其次,学习者要充分评估完成该项目的难度与达成既定目标的可行性。再次,学习者要不断且清晰感知到自身的进步,即对子目标实现的有形反馈,而非终极目标的实现。

3.积极的情感状态(positive emotionality)。学习者通过逐一实现操作性强的子目标,感知自身在迈进学习目标与愿景过程中所产生的愉悦感与幸福感。这种积极的情感状态具有延伸与辐射作用,会投射到任务执行的各个阶段,使看似无聊、单调的行为变得令人愉悦,成为个人情绪的调节器,从而有助于实现更高的学习目标。

4.跳跃式与促成性结构(salient and facilitative structure)。首先,初始状态非常重要,发动系统决定了流体的力量与寿命。其次,子目标的达成以及体现正向反馈的“进步标签”有助于促进学习者持续努力,引发自觉的后续行为。再次,流体内部存在着一个名为“感知路线图”的促进机制,随时为学习者提供进度检查,并通过积极反馈使动机进入自引导状态,从而维持定向动机流的动机势头。

三、研究设计

1.研究问题

(1)高中生英语学习动机有何历时特征?(2)高中生英语学习动机有何个体特征?(3)高中生英语学习动机变化有何理据?

2.研究对象

本研究随机抽取了厦门市X区三所课题实验校(均为省一、二级达标高中校)的10名高三年级学生,4名男生、6名女生,其中文科班学生3人、理科班学生7人,平均年龄在16—18岁之间。调研时间为高三上学期期末市质检后,笔者事先告知他们研究的设想、意义以及操作流程,他们均表现出较强的参与意识与配合精神。

3.研究工具

本研究采用了三种工具:(1)英语学习愿景访谈提纲。该提纲为半开放式,分为两份,一份是学习目标或愿景对学生动机行为的影响,另一份是描述长期动机行为与内化动机流。(2)高中课程表。行标题是涵盖高中三年5个学期的“时间跨度”,列标题为“课程名称”,便于刺激回忆。(3)英语学习动机轨迹图。本研究时间跨度是两年半,基础时标定为1.5个月,约6周。其中,时间跨度为横坐标,5个学期共分为10个时间段、11个变化点。学习动机强度是纵坐标,数值在0—100期间。作为质性回溯研究最常用工具之一的轨迹图,它有利于观察受试对象的动机强度在各关键时段的变化情况。

4.研究方法

本研究收集数据的方法有下列两种:(1)刺激性回忆。受试对象借助高中课程表与英语学习动机轨迹图回忆其英语学习动机在各关键时段波动情况。(2)回溯性访谈。受试对象回忆高中两年半学习期间英语学习动机的变化轨迹。笔者采用了三种数据分析方法:一是关键时段分析法(moment analysis)[11],聚焦个体行为过程中的关键时段与变化点,分析与总结关键点行为的原因与实效;二是解释现象学分析法(interpretive phenomenological analysis)[12],它涵盖了特征注释、关联与主题编码三个具体步骤;三是轨迹等效建模法(trajectory equifinality modeling)[13],分析个体的行为轨迹借以探究不同途径或不同初始状态所产生相同或相近结果的机制等。

5.研究过程

笔者先让受试对象填写高中5个学期的英语课程表,以6周为研究时标分别标注自己英语学习动机强度的上限与下限,从而画出五个学期的学习动机路线图。随后,根据高中课程表与英语学习动机轨迹图进行个别访谈。访谈分为两个阶段:首先,对受试对象分别进行30分钟的访谈,详细记录每个人的英语学习动机行为。其次,引导受试对象简述学习目标或愿景对自身学习动机起伏的影响。笔者全程录音两个阶段的访谈过程,并将录音翻录为文本存档。

接下来对数据进行分析。首先,共同研发开放式编码,所编制的码号分为:(1)定向动机流构成要素,包括了愿景、认知、情感与行为四大维度。[14](2)二语学习愿景因素,涵盖了掌握目标课堂、表现目标课堂、理想二语自我、应该二语自我四大维度。按照轨迹等效建模“不可逆时间”(irreversible time)的要求,全部码号按照受试对象学习历程的时间顺序排列。其次,笔者对开放式编码划分类属,并完成主题与关联编码。整体编码参照定向动机流理论结构模型与动态系统理论编制而成。

四、研究结果与分析

1.高中生英语学习动机的历时特征

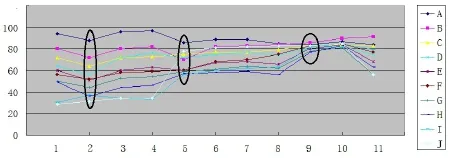

图2 高中生英语学习动机轨迹图

从图2不难看出,高中生两年半学习期间英语学习动机轨迹整体呈现出波动与起伏趋势,汇合成动机流,各异变点的吸引子状态通过流体分野与衔接标志出来。

(1)定向动机流的波动与起伏

分析受试对象10条动机流可知,A—H这8条动机流在第2节点略微下滑后,逐渐呈持续上升状态,升幅过程中仍伴有小幅度的波动,其中H、J等2条动机流的起伏相对较大。第5节点之后,10条动机流进入了相对集中稳定的“动机增强”状态,到达第9个节点后,动机流更加“高亢”密集。第11节点之后,除B以外,其他动机流开始逐渐下滑。可见,高中生的英语学习动机并非属于不变的恒定特质(trait),它属于持续变化的动机流,流体起伏幅度各异,前进方向不一。

(2)定向动机流的吸引子状态

从图2不难看出,每条起伏的动机流呈现承前启后的状态,并体现在动机轨迹节点上。动机系统各组成要素之间兼具“分野和衔接功能”的互动行为模式,其共同趋向的状态为吸引子状态。从动机轨迹图可知,受试对象的定向动机流呈现出两层的吸引子状态。第一层吸引子状态体现在椭圆圈画出的3个点位,分别处于第2、5、9个节点,代表了低、中、高三个动机流强度点位。第二层吸引子状态是排除第1、5、11节点以外的其他奇数点位,这些节点都是每学期期末市质检时间,构成了高中生学习动机流的小高峰。期末考试的压力以及家长、教师的期望使理想二语自我对应该二语自我产生正相关影响,两种外语自我形象相互影响与重合。帕皮(Papi,2010)给出的解释为:在以学习型组织为架构的英语学习过程中,学生普遍把外界的期待与社会评价标准内化为自我发展的参照物,将社会、学校与家庭所认同的外语形象内化为自身的理想形象,也使得掌握目标课堂对理想二语自我的正面影响自然投射到应该二语自我上[15],从而使适度的考试压力转化为学生学好英语的强烈学习动机。

2.高中生英语学习动机的个体特征

16、old S-GW 向 old MME返回 Delete Session Response消息并丢弃所有为UE缓存的数据包,消息包含:Cause。

从受试对象的访谈文本可知,目标或愿景定向性、跳跃式与促成性结构等维度彰显了高中生学习动机的个体特征。他们较少谈及参与者拥有意识和积极的情感状态这两个维度。

(1)目标或愿景定向性

首先,理想二语自我对学习动机的积极影响。从访谈中可知,顺利考上理想的大学几乎是全体受试对象的定向目标与愿景。参照Dörnyei&Kubanyiova(2014)的观点,目标与愿景均指为实现未来的理想状态所设定的定向目的,然而“愿景”不仅具有目标的认知性与抽象性等特点,还涵盖了实现该定向目的所拥有的有形景象(tangible images)这一感官要素。[16]立志考上985高校的E同学说:“读初中那时起就想上一所名牌大学。上了高中才知道可以通过参加高校自主招生入学考试来实现自己的夙愿。”他的表述彰显了“愿景”的基本特征,其个人“愿景”激发了他强烈的学习动机,即理想二语自我对其学习动机行为产生了积极的影响,理想二语自我不仅直接影响学生投入时间与努力程度,还通过影响其学习经历间接影响努力程度,而且它对学习经历的影响要远远大于应该二语自我[17],也使得这种学习动机具有较长的持续周期。

其次,掌握目标课堂对二语自我的正面影响。J同学坦言,“刚升上高中时,因为自身的基础教育较差,英语成绩一度不理想,庆幸能够遇到我的英语老师,她为我量身定制了‘低起点、小步子、勤反复’的学习目标,并有意识地强化我的英文阅读与书面表达训练,对我的点滴进步给予及时的表扬,使我获得英语学习的自信心,成绩也慢慢好起来。”掌握目标课堂能给予学生提供认知与情感方面的支持。在掌握目标的课堂环境中,教师及时肯定学生的努力与进步情况,有助于学生消除理想二语自我与现实二语自我之间的心理距离,有效提升学生的自我效能感,从而获得积极的情感体验。

再次,表现目标课堂对学习行为的消极影响。B同学坦诚自己在高二那年才开始努力拼搏:“我姐姐在高三时就被学校保送上了北京外国语大学,姐姐一贯学习很认真且成绩优异,她是我学习的榜样。当然,我很讨厌学校每次月考、质检后对全体考生按照成绩总分张榜排名的做法,我并不认同学校每次考试后评选出来的‘进步之星’等做法。”诚然,榜样的作用对个体实现目标或愿景具有一定的促进作用,但这要源于内心真实的声音。倘若教师经常比较与衡量学生们的能力表现,长此以往学生会将外语学习视为一种义务或责任,而忽略语言技能的提升与学习任务的完成,容易产生学习抵触心理,学习的愉悦感与任务满意度也就无从谈起。

(2)跳跃式与促成性结构

跳跃式与促成性结构由初始状态(initial conditions)、进步标签(progress checks)以及“感知路线图(perceptual route map)”三大因素组成。

首先,初始状态为定向动机流的起点。其每个微小变化均有可能引起整个系统的变化。所以,受试对象的定向动机流初始状态决定了流体的力量与寿命,也是保持动机持久力的重要因素。从图2不难看出,多数受试对象的动机初始强度值在75以下,最低值只有29;尽管A与B同学强度值较高(达到94与80),然而它们在第2节点也是朝向首个吸引子状态,表明定向动机流的初始状态作用并不显著。

了。”H同学畅谈自己的心理感受:“每次上课前我都做好充分的预习、上课后及时复习与巩固,学习的点滴进步让我越来越自信,内心很充实也真正爱上了英语。”这些正能量激励的作用促使个体在完成了一个目标后,又努力朝下一个目标迈进。

再次,感知路线图使惯常行为形成自引导状态。这种促进机制已内化为定向动机流的组成要素,不受个体情感状态的控制。一旦个体聚焦于某项学习任务时,动机、认知以及情感等个体内部特征全部融入后,时间、空间与环境等外在因素的影响不在,个体将处于最佳的投入状态。[18]

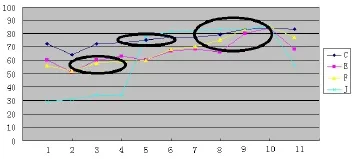

从图3可知,这4位受试对象在高中的不同阶段体悟了内化动机流:(1)E、F同学所经历的低位内化动机流在第2—4节点,这段时间他们学校换了一位新老师,经常在课堂上引入“Reader drama(读者剧场)”活动,因为她们两位经常在课堂上表演,学习积极性空前高涨,一直到高一下学期期末文理分班以后。刘珍等指出,融合型动机,即理想二语自我,很好地解释了个体选择某种活动的理由、坚持的时间以及努力的程度。[19]这也说明一旦学生被浓厚的课堂学习氛围所吸引,势必更加主动地投身于外语学习中并付出更多的努力。(2)C同学所经历的中位内化动机流在第4—6节点,即高一下学期期中考到高二上学期期中考这段时间。“当时我正值文理分班调试期,学校对理科班实行了学科动态分层走班,为了进入英语A层,那时候我对英语投入很大的精力,加上期末市质检也考得不错,那段时间一直处于较好的学习状态。”(3)4位受试对象的高位内化动机流呈持续上升状态,位次在第7—10节点,即高二下学期开始至高三上学期期中考。E同学说:“高校自主招生入学考试在高三下学期,这段时间我学习非常投入,时间也过得很充实。”J同学说,“从高二年下学期开始,就感受到浓厚的高考火药味,不过我还是把复习时间安排得比较合理,各种考试压得我们喘不过气来,不过压力就是动力嘛。”这些话印证了艾利特(Elliot)的名言,“追求掌握目标的过程从根本上说是进取的,积极面对挑战的过程。它会引发更为积极的情感、认知与行为过程,从而产生一系列的积极结果。”[20]

图3 低位(E、F)、中位(C)与高位(CEFJ)内化动机流图

五、讨论与启示

定向动机流理论认为,学习动机是一个多因(multi-determined)的组合,在诸多因素的相互作用下形成软集合(soft assembly),形成了定向动机流复杂的成因机制。

1.期望回报:定向动机流的促发机制

社会文化学派动机观把学习视为一种文化资本,以学习投资来取代学习动机。诺顿(Norton,1995)认为,学习者的学习投资,是因为他们相信学习会得到比自身更广的象征性与物资性资源,进而提升自身的文化资本价值。[21]学习者期望自我投资得到与之相匹配的资源回报。

首先,父母的期望使高中生在潜意识里认为,学习好能使他们在未来就业中找到一份稳定与体面的好工作,从而产生一定的精神压力。其次,家庭对受试对象的英语学习有殷切期待,影响了学习者的目标或愿景定向性,激发其学习动机,在来自于乡村的受试对象身上表现尤甚,贫寒的家境促使其对父母产生强烈的回馈,报恩的心理又使他们倍感重负。再次,日益高涨的高中学费及生活费使部分乡村家长对孩子教育的投入产生“回报心理”,当家长们竭尽全力支持孩子上高中时,就会将家庭责任和期望转嫁到他们身上,期望他们成为家庭的支柱。在访谈中笔者发现,高中生学习过程中的人格矛盾与苦恼往往来自家庭对其学习的高期望值与自我定位的矛盾。[22]

从访谈中可知,受试对象对学习投资的回报期望除了来自家庭之外,也源于学习者本人。高中生在学习阶段估计对未来迷惘、困惑过,也进行了个人规划,然而一旦明确了自身的发展愿景,这种期望回报心理会在社会变革与环境变迁过程中变得日益强烈。

2.文化氛围:定向动机流的波动成因

受试对象的英语学习定向动机流呈现出两个层面的吸引子状态。首先,从第2节点(见图2)可以看出,高中生刚入学的前2—3个月是学习动机的“低迷期”。除了I、J以外,其他8条动机轨迹均被该状态所“吸引”,一起趋向各自的低点。该节点位于高一上学期中段,初高中巨大反差的学习强度与考试压力几乎都超出了新高一学生的心理预期,许多人也因此产生了学习的“挫败感”,是学生们高中学习阶段的“调整反应期”。第5节点是各校高一年下学期期末文理分科后发生“调整反应”的重要时段,学生面临人生重要抉择后表现出迷茫、困惑与焦躁的情绪反应,也是英语学习动机的“动荡期”。第9节点是高二下学期期末市质检时段,社会、学校与家长对这场考试都很重视,成为聚焦式吸引子状态,是英语学习动机的“高峰期”。其次,第3、7、9、11节点这些奇数点是期末考试的重要节点,“考试动机”成为受试对象学习动机的主流,例证了“中国式责任”(Chinese imperative,Chenet al,2005)的动机概念。中国式责任作为一种“责任动机”(required motivation),是考试承载着个体的个人与社会责任而对个体产生的驱动力。它有别于外在动机、应该自我或工具性动机,是源自于中华传统儒家教育,根植于华夏传统家族观念,体现了中国文化背景下学习者必须承担的责任,是造成受试对象英语学习动机流波动的主要原因。

3.课堂教学:动机流持续的必要条件

教师是课堂教学的主导者,对学生的情感、认知以及动机发展等方面作用巨大,情感蕴含认知,认知蕴含动机,动机蕴含情感,如此循环往复。[23]鉴于定向动机流的主要结构与特征,笔者归纳总结了定向动机流理论对外语课堂教学的三点启示:首先,教师要积极创设引发学生定向动机流产生的初始条件,包括建立平等互惠的师生关系,营造温馨和谐的课堂环境,确定语言学习的初始与最终目标等。其次,教师要激发学生英语学习动机,激发他们生成稳定的定向动机流。一是引导学生制定一个可实现的英语学习目标或愿景;二是结合时下立德树人的大背景,实施核心素养立意的高中新课程方案;三是践行高效且结构合理的课堂任务,打造引导式、民主化与个性化的生态课堂,发挥教师的促进者(facilitator)角色,并确保目标的有形景象与学生的学习目标一致。最后,教师要帮助学生维持与巩固定向动机流势头,通过指导学生制定并逐一实现围绕总目标的近景子目标,激发其自尊、自信与自我效能感。同时,教师要及时检查与反馈任务进程,使学生清晰感知自身的每一次进步,激励其努力实现英语学习目标。学生强烈的学习动机源自于教师强烈的责任心、严谨的治学精神以及过人的人格魅力,它有助于促进学生更加努力学习,共同营造和谐融洽的课堂气氛,并产生积极、正向的共生效应。

六、结束语

定向动机流理论是二语学习动机研究认识论领域的重大突破,本研究结果显示:受试对象具备起伏波动的英语动机流,各个学期末的英语质检考试是动机流分野与衔接的吸引子状态;目标或愿景定向性、跳跃式与促成性结构等维度与组成要素是英语学习动机的个体特征;期望回报、文化氛围以及课堂教学形成了受试对象定向动机流复杂的成因机制,深化定向动机流理论研究有助于英语教师优化课堂教学、提升人格素养,促进学生自我效能感与学习自信心的提升,进而产生积极与正向的共生效应。本研究对基础教育英语教学的启示是:首先,针对学生入学伊始学习动机“低迷期”,尽力建立平等互惠的师生关系,营造温馨和谐的课堂环境,确定语言学习的初始与最终目标等。其次,重点关注学生在学习各阶段关键节点的动机变化,引导学生的学习动机朝向正向发展。再次,针对学生认知、情感以及动机的个体差异,实施促进个性发展、培养素养立意的生态课堂,及时检查与反馈教学任务进程,维持与巩固定向动机流势头。