移动学习资源用户行为模式研究

2019-02-14杨丽曾瑞方向阳

杨丽 曾瑞 方向阳

摘 要 随着移动互联和智能终端设备的发展和普及,移动学习资源在教育领域迅速发展,尤其是儿童移动学习资源。在用户日趋理智的消费行为和行业竞争的双重压力下,只有掌握移动学习资源用户的行为模式才能设计出优质产品。通过对140名5~7岁学前儿童的问卷调查及10名儿童的观察和访谈,挖掘学前儿童移动学习资源用户的认知行为模式和情感行为模式。只有给儿童量体裁衣,为他们打造优质学习资源,才能赢得儿童的喜爱和家长的认可与信赖。

关键词 学前儿童;移动学习资源;APP;行为模式

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2019)32-0035-05

随着移动互联和智能终端设备的发展和普及,移动学习资源在教育领域也蔚然成风,成为数字化学习资源建设的新宠和焦点。全球范围内的移动学习资源产品种类不断扩张,产品数量迅速膨胀,尤以儿童移动学习资源(儿童APP)的发展最为迅猛。据有关研究报告显示:在苹果应用商店有80%的教育类应用都是面向儿童开发设计的[1],儿童APP彰显出了蓬勃旺盛的生命力。与此同时,也有研究指出:我国的移动学习资源在用户端拥有极低的留存率,尤其是儿童APP产品,只有1%在使用一次之后还会被继续使用[2]。可以断定:在用户渐进成熟且理智的消费行为和日趋激烈的行业竞争双重因素的重压下,移动学习资源产品拼速度、争数量的早期研发思路必将被淘汰。只有切实掌握移动学习资源用户的行为模式并据此设计用户体验,才能开发出优质的移动学习资源,提高用户忠诚度和产品留存率。不同的用户类型派生不同的行为模式,鉴于儿童移动学习资源的发展趋势和需求优势,本研究将行为模式的所属用户定位在学前儿童这一特殊群体。

一、移动学习资源用户行为模式的基本特征

行为模式是指个体在解决问题的活动过程中所表现出来的现实的心理发展水平,它既包括外显的行为特质,也包括内隐的意识特征[3]。儿童的行为模式是由认知和情感两个领域整合而成的现实的心理组织系统[4]。认知行为模式即指结构化的动作格式系统,儿童主体运用该系统对外界事物等客体做出反应;情感行為模式即指心理的价值系统,儿童运用该系统来判断客体能否按本我的内在尺度来满足本真需要。儿童的行为模式在主客体相互作用的反馈环路系统中发生发展,不同客体会迫使儿童采取截然不同的自动调节模式与之交互,势必会派生出不同的行为模式。但鉴于儿童心智水平的同一性和固定性,即便各种环境下的行为模式各自不同,亦有两点基本共性可言。其一,以半逻辑思维为主。皮亚杰把儿童认知发展阶段划分为感知运动、前运算、具体运算和形式运算四大阶段。依据该理论,5~7岁的学前儿童当属前运算阶段中的直觉思维分阶段[5]。在此阶段,虽然儿童也在不断地形成一般表象和初级的概念,已具备初步的逻辑思维能力,能熟练地运用表象和符号,自我中心化也显著减少,但还不能完全摆脱事物最显著的知觉特征的束缚,主要还是通过感知、依靠直观表象来认识外界事物。其二,喜爱具有游戏属性的活动。学前儿童借助思维、想象和语言的发展对周遭事物产生浓烈的求知欲并渴望参与,但生理和心智的限制使他们的主观愿望与客观实际难以协调,无法同轨,而游戏却深谙此道,恰好能解决该矛盾,满足儿童的基本心理诉求。儿童在游戏中可通过以物代物,以人代人,以假想的情景和行动等方式将现实同化于本我,达成自我开展和欲望实现的目标。

二、研究方法与过程

在移动学习资源中,儿童的活动客体是以智能终端设备为载体的学习资源软件。智能设备的物理特性和数字产品的逻辑属性必然会合力导致儿童行为模式在一般共性的基础上衍生出诸多异质性。我们主要采用问卷调查、观察、访谈和实验4种方法对移动学习资源中学前儿童行为模式进行研究。问卷调查的对象是学前儿童,主要借助已有研究成果、实践经验总结、专家学者访谈和文献研究4种途径完成问卷设计,设计的问题紧密聚焦儿童认知和情感双重行为模式的视角。本研究共发放162份问卷,剔除不符合要求的样本后得到有效问卷140份,有效率为86.4%。在有效问卷中,受访男孩79份,占问卷总数的56.4%;受访女孩61份,占问卷总数的43.6%。在观察法、访谈法和实验法调研中,重点跟踪10名学前儿童,在不同的观察环境和实验条件设定下详实、客观地记录他们在使用APP时的各种行为表现,并附以恰当的访谈内容,侧重研究儿童在移动学习资源中的情感行为模式。研究样本分布如表1所示。

三、数据分析与研究结果

本研究采用Excel软件对问卷调查的数据进行相关统计分析,并结合观察法、访谈法与实验法的现场记录与后期结果剖析,推演学前儿童在移动学习资源中的行为模式。

(一)移动学习资源用户的认知行为模式

1.操作行为模式

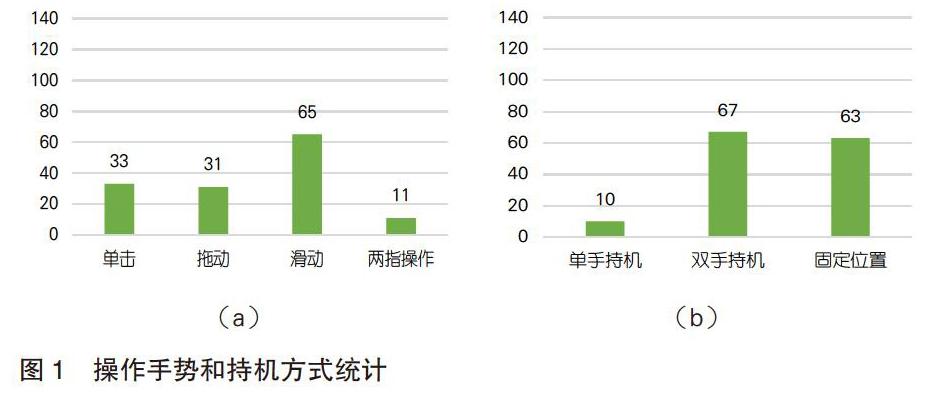

5~7岁的学前儿童正处于身体成长期,运动持续时间和协调能力等方面的缺陷导致他们在使用APP时呈现出不同的操作特点。问卷数据表明,儿童使用APP的场合绝大部分是在家里,占比达到76.4%,家庭环境相对安静,干扰因素少且小,可以为儿童使用的专注度提供环境保障;儿童使用APP时长的数据统计表明,儿童每次使用APP的时间不长,大多集中在0.5小时上下,占比高达79.3%,1或2小时以上的时长占比很小;从儿童喜爱的操作手势的数据统计结果可以看出,儿童最喜爱的手势操作都在常用手势操作之列,如图1(a)所示,选择单击和拖动的儿童数量相似;滑动因其流畅、简单的操作特点备受儿童青睐,占比达到46.4%(65名儿童),只有极少部分儿童喜欢两指操作;在儿童持机习惯的调研中,选择双手持机和将设备置于固定位置的儿童数量较大,分别为67名和63名,这与儿童的操作技能水平和使用APP的家庭环境相关,具体如图1(b)所示。

由以上统计数据可知,学前儿童使用APP具有操作简单、场所单一、时间短暂、持机稳定等特点,诸上特点均源于儿童动作技能的局限性和专注度的不稳定性。为此,学前儿童移动学习资源操作设计,简单是首要之本。简单并非意味一成不变,我们可以借助多感官通道和传感器等手段设计更适合儿童的简单、自然且充满乐趣的交互操作,只要适时地给予训练、引导和刺激,就会使儿童有效形成新的动作格式,提高操作体验的品质。

2.媒体素材的认知模式

学前儿童以半逻辑思维为主,主要依靠知觉特征和直观表象来认识外界事物。这必然也会决定了他们在使用APP时面对各种媒体素材的独有认知模式。调研分析:儿童对APP中的图形图像、动画和语音等元素的兴趣明显高于文字,如果只能是文字形式的信息,他们也仅仅喜欢短且简单的文字表述。在对语音类型媒体素材的调查中,共有87.1%的儿童喜欢APP中的语音是儿童男声或儿童女声,而不是成人男声或女声,占比极高。儿音是他们各自日常的语音模式,具备丰富言语表情的儿音素材可以通过语音、语调、语速和节奏变化等方面来表达界面信息和反馈结果,极易塑造亲近感和场景感。

在对喜爱的动态媒体素材类型的调研中,可以看到:喜欢用卡通动画的形式来表述内容的儿童有110名,占比高达78.6%,喜欢真实视频表现形式的儿童只占极少部分,原因在于真实视频的信息层次繁杂,信息量较大,容易增加儿童的视觉认知负荷,而动画形式色彩鲜明,简单明了,可以有效减少儿童的认知压力。

3.可控性和易用性对用户取舍行为的影响

交互产品的可控性是指用户能够隐性或显性地维持或调整产品的内部结构、功能特性和运行状态等[6],也就是说用户处于控制地位,掌握交互产品操作的主动性,可以控制界面的状态发展。APP的可控性对儿童用户的取舍行为有着极其重要的影响。问卷数据表明,当移动学习资源可控性较差时有83.6%的儿童会选择果断放弃。人类对于自主控制的需求与生俱来。

易用性是指在特定使用情况下,软件产品可被理解、学习、使用与吸引使用者的能力[7],它包含易理解性、易学习性和易操作性三个维度。调研数据同样表明APP的易用性对学前儿童的取舍行为也起到了至关重要的作用,当移动学习资源的易理解性、易学习性和易操作性三个指标都比较差时,儿童选择放弃使用的占比分别为80.7%、86.4%和75.7%。儿童使用APP的过程是“儿童—交互—APP”三项格式构成的自动调节的反馈环路系统,由于操作结果的返回传导,儿童操作APP的交互方式会逐步适应APP的特征和变化。易用性在该反饋环路系统中扮演着举足轻重的角色,它是儿童与APP交互顺畅与否的重要影响因素。皮亚杰认为在外界刺激是绝对新异的时候,儿童依赖原有的格式便无法对其作出解释,这时便出现顺应[8]。但是,当儿童需要顺应的程度超出一定的界限时,儿童的好奇心与想象就会被那些来不及处理或根本没有能力处理的信息淹没覆盖,就会造成儿童认知发展的消极被动,即学习和探究的动机弱化,直接导致儿童选择放弃行为。与此同时,在对10名儿童观察的过程中我们也发现:儿童对原有动作格式有较为严重的依赖性。当现有APP的操作模式与他们已熟练掌握的操作模式严重不符,原有的动作格式同化不了新的事物时(如原有是计时模式,现有是计分模式),他们会比较排斥重新建立全新的活动格式,内心产生的紧张和不安情绪会使他们很容易选择放弃产品使用的行为。

(二)移动学习资源用户的情感行为模式

学前儿童已经具备了诸如道德、尊重和审美等高级的社会化情感,虽不够深刻,却也小荷初露。这些内隐、稳定的情感在移动互联语境下会以一定的行为方式来体现。我们通过问卷、观察和访谈三种方法并行研究且相互校验,得出学前儿童在移动学习资源中情感行为的如下特点。

1.青睐更具创造性的交互

在问卷中设置了测试儿童喜爱的交互活动类型题项,A代表重复训练既有事实的交互活动,B代表有创造性的交互活动,如表2所示:67.1%的儿童选择了B选项,32.9%的儿童选择A项,选项结果与儿童性别没有明显正向关系。

与此同时,我们也对10名儿童进行了类似的实验测试:给每位儿童发放5张临摹图片和5张自由发挥的涂鸦图片,全然凭借儿童自主意愿随意选择,观察员没有任何干涉。通过实验有两点发现,其一,最后选择涂鸦图片的儿童较多;其二,儿童在涂鸦图片上的耗时比在临摹图片上的耗时要长很多。根据以上研究可知,学前儿童更喜爱有创造性的交互活动。他们正经历着由再造想象向创造想象的转化,比较热衷于用已经掌握的直觉和符号来表达对周遭事物的理解,更喜爱具有冒险和探索性的创造活动。为此,移动学习资源的设计应迎合儿童用户的这种情感模式,不能一味地让儿童接受事实,而是培养儿童能做新事;不在于只训练重复既有事情,而在于培养儿童的创造力、想象力和洞察力。

2.认可与尊重的情感行为

随着自我意识和人际关系意识的发展,学前儿童的道德感逐渐形成和发展起来,他们开始需要尊重、认可和自我实现。问卷调查发现:当移动学习资源要求儿童完成的任务难度太过简单时,有68.6%的儿童选择放弃操作,当任务难度太过复杂时,有72.9%的儿童选择放弃使用;当任务难度适中时,有89.3%的儿童选择继续使用。同时,我们也对10名儿童做了相关的实验测试。分别给他们试玩任务难度简单、复杂和适中的儿童APP应用。在试玩简单APP时,有2名孩子在很短时间内已全然失去兴趣,直接选择放弃,其他孩子最后也基本选择了放弃使用,只是试玩时间有长有短。通过访谈得到的放弃原因是“太简单,不好玩”;在试玩复杂APP测试中有4名孩子在尝试5~7次后选择放弃,问及原因得到的回答是“太难了,我总也完成不了,不想玩了”,只有1个孩子钻研时间比较长,其他也都陆续选择放弃;在试玩难度适中的APP时大部分孩子都比较专注且用时相对较长。

儿童是情绪的俘虏,情绪对儿童的动机和调节作用非常显著,所以,当他们意识到自己在APP中的表现得不到认可和尊重,无法自我实现的时候,产生的消极情绪会让他们毫不犹豫地选择放弃。从研究结果可以判断:只有当儿童面临的任务难度与自身技能的匹配度适当且平衡时才能激发儿童的探究欲望和学习动机。维果斯基把儿童的实际发展水平与潜在发展水平之间的距离称为最近发展区,也就是儿童正在成熟的智力发展的可能领域[9]。移动学习资源应根据最近发展区理论为儿童设计带有一定难度且控制在最近发展区临界点附近的任务内容,方可调动儿童的探究积极性,满足其渴望被认可和尊重的情感需求,否则,任务挑战难度太高或太低都将会直接导致儿童的放弃行为。

3.社会群体属性情感行为

学前儿童的情感正日益摆脱同生理需求的联系,逐渐社会化,非常希望被人注意、重视、关爱,要求与别人交往,这种社会群体属性需求是否得到满足将直接影响儿童情绪的产生和性质。问卷中关于儿童习得APP途径问题的调查数据显示:有31.4%的儿童需要家长适时指导习得APP,有40%的儿童需要家长全程陪同习得APP,也就是说,共有高达71.4%的儿童需要以完全依靠或半依靠父母的方式来掌握APP的使用操作。在儿童使用APP时对家长陪同需求的调研问题上我们也看到:有28.6%的儿童需要家长陪同,有53.6%的儿童在有问题时需要家长陪同。大部分儿童在使用APP的过程中需要不同程度的家长陪同并不断地发生交流活动,表明家长在满足他们的社会群体性心理需求方面作用极大。同时,通过调查问卷我们也发现,儿童确有需要信息分享的心理诉求,但市场现存APP中很少具有信息分享与交流的功能,究其原因则在于该功能所需的技能难度已然超出学前儿童的现有技能水平,不适合儿童使用。

通过以上统计数据不难看出:学前儿童在移动学习资源中的社会群体属性情感行为突出表现在依赖和交流两个层面,并主要通过儿童与家长的互动形式表现出来,满足儿童社会群体性情感需求的重任几乎全然落到了家长身上。遗憾的是,不能直接参与APP交互活动的局外人身份导致家长行为被动,热情削减。我们可以通过尝试设计一些带有亲子属性的任务来扭转家长的角色和地位,将家长列为产品的直接用户,如此即可提高儿童的学习效度又能促进家长与儿童的情感交流。

4.审美情感行为

伴随着认知、理解和想象能力的发展,学前儿童已经形成一定的审美趣味,对美的符号化和形式化具有感知力。在新媒体充斥的当下,儿童接受的知识范围更全面,信息渠道更广泛,认知维度更丰富,审美情感表现也更多元。通过问卷调查、观察与访谈发现,儿童在移动学习资源中的审美情感行为有如下三种表现。其一,直观性和主动性。儿童非常介意APP界面元素的形象特征,对以原色为主的鲜艳颜色、明快轻松的音频和运动的元素表现出极大的兴趣,体现为直观性。同时,儿童对于吸引他们注意的界面元素又表现出强烈的体验主动性,他们大多会不自觉的触摸这些元素并期待动作反馈,如果没有满足他们的心理预期会产生一定程度的失望情绪。其二,喜欢拟人化的界面修辞风格。儿童缺乏自我意识和对象意识,他们的世界与万事万物相互开放、相互通融、直接交流,这种把主观情感和客观认识相融合的审美情感特点促使他们喜欢将APP界面元素与自己的情感情绪同化为同一形态。所以,那些拟人化的、具有人類特征和情绪的界面元素和角色设计会更加吸引儿童的注意,更加符合他们的审美情感意识,更容易引发儿童的触摸或单击行为。其三,选择性。儿童的审美感官是有选择性的,这种选择性因性别的不同而有所差异。问卷调查发现:男童大多喜欢比较激烈、易于彰显力量和男性气质的界面元素;女童大多喜欢温婉、柔美、魅力、凸显母性气质的界面元素。

四、结语

移动学习资源显著改善了儿童现有教育媒介的表现能力和承载渠道,是移动范式主流媒体环境的必然产物。在基础教育与互联网大融合的教育背景下,在数字阅读代替传统阅读的更迭时代,儿童移动学习资源的发展还处于成长期,未来将会有非常广阔的发展空间。是否深谙移动学习资源中儿童的认知和情感双重行为模式,是否更多专注于从儿童用户角度来考虑和设计学习资源的内容,是提高儿童移动学习效能的重要保障,是移动学习资源可持续发展的关键要素。给儿童量体裁衣,为他们打造优质学习资源,才能赢得儿童的喜爱和家长的认可与信赖,才能提高移动学习资源的用户忠诚度,更好地促进我国基础教育网络环境的良性发展。

参 考 文 献

[1]蔡小芳,王军.学龄前儿童在移动应用软件上的交互行为特点研究[A].清华国际设计管理大会论文集[C].2013:271-277.

[2]孙梓琳,李世国.移动端儿童娱教软件交互设计研究[J].电化教育研究,2015(6):48-54.

[3]刘金花.儿童发展心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2013:10-12.

[4]邓岱琪.儿童活动空间视觉导识系统设计规律探究[D].上海:华东师范大学,2010.

[5]Jean Piaget. The Psychology Of The Child[M].Paris: universitaires de france, 1966:62-78.

[6]高君丰,崔玉华,罗森林.信息系统可控性评价研究[J].信息网络安全,2015(8):67-75.

[7]朱洁.系统与软件易用性—国家标准解读[J].信息技术与标准化,2009(8):45-48.

[8]皮亚杰.儿童智力的起源[M].北京:教育科学出版社,1990:279-283.

[9]钟启泉.维果茨基学派儿童学研究述评[J].全球教育展望,2013(1):11-31.