《齐鲁艺苑》1982—2017刊文、栏目及作者统计与分析

2019-01-21李鸿熙宫富艺

李鸿熙,宫富艺

(山东艺术学院学报《齐鲁艺苑》编辑部,山东 济南 250014)

我校在1978年经国务院批准,在山东省五七艺校的基础上,改建为山东艺术学院,为了适应我校综合性艺术院校的体制,亟需组织相应的刊物,供广大师生进行更深层次的学术理论研究和探讨,《齐鲁艺苑》于1982年应运而生。当时的办刊目的为:需要有这样一个学术性、知识性的刊物,这对推动我院的教学与科研、创作与演出、艺术人才的培养,对促进兄弟院校之间情况与经验的交流,以及满足人们艺术文化生活的需要,将起一定的积极作用。[1]刊物创办后,吸引了大批学者,以《齐鲁艺苑》为阵地,开展学术研讨,极大的推动我校的学术研究。

紧随学校发展的脚步,《齐鲁艺苑》的组织机制不断完善,栏目设置日趋合理,已发展成为兼具学术性、专业性和创新性的综合性艺术类刊物。2013年“美术学”栏目荣获中共山东省委、山东省人民政府颁发的第六届山东省“泰山文艺奖”艺术理论研究类一等奖;每年均有多篇文章被《新华文摘》《人大复印资料》及《高等学校文科学报文摘》全文转载或索引。当前,正值山东艺术学院建校60周年,为梳理刊物的历史轨迹,探寻刊物的发展特点,以创刊以来出版的159期《齐鲁艺苑》为对象[注]本文统计内容均不含增刊,实际统计155期。,采用文献计量学方法,对其刊文量、栏目设置及作者来源进行统计分析,总结经验,展望未来,同时供相关作者、读者及编辑参考。

一、刊文量统计与分析

(一)期数与刊文量

《齐鲁艺苑》1982—2017年间共刊文3544篇(不包括“简讯”“艺苑纪事”“编后记”“图版”等),期均刊文量为22.86篇,年均刊文量为98.44篇。历年期数及刊文量详见下表:

表1 《齐鲁艺苑》历年期数及刊文量

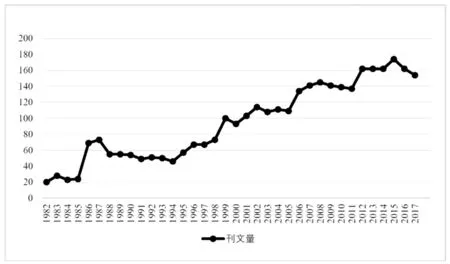

图1 《齐鲁艺苑》刊文量走势图

如表1与图1所示,《齐鲁艺苑》刊文量整体呈震荡式上升,共分为4个阶段,第1阶段为1982—1985年,年刊文量在20-28篇之间;第二阶段为1986—1998年,年刊文量介于73篇(1986年、1998年)至46篇(1994年)之间;第三阶段的1999年至2005年,年刊文量介于93篇(2000年)至114篇(2002年),首次破百;第4阶段为2006年至2017年,发文量稳定攀升,进入年均150篇左右的稳定期。从出版周期来看,1982—1985年为年刊,1987—2005年为季刊,2006至今为双月刊,出版周期逐渐缩短。[注]按当时设想,1985-1986年学报拟改为半年刊,但从实际出版时间看,1985年出版了1期,仍为年刊,1986年出版了3期。为艺术类学科研究人员提供了广阔的学术成果展示与交流平台。

(二)基金论文统计

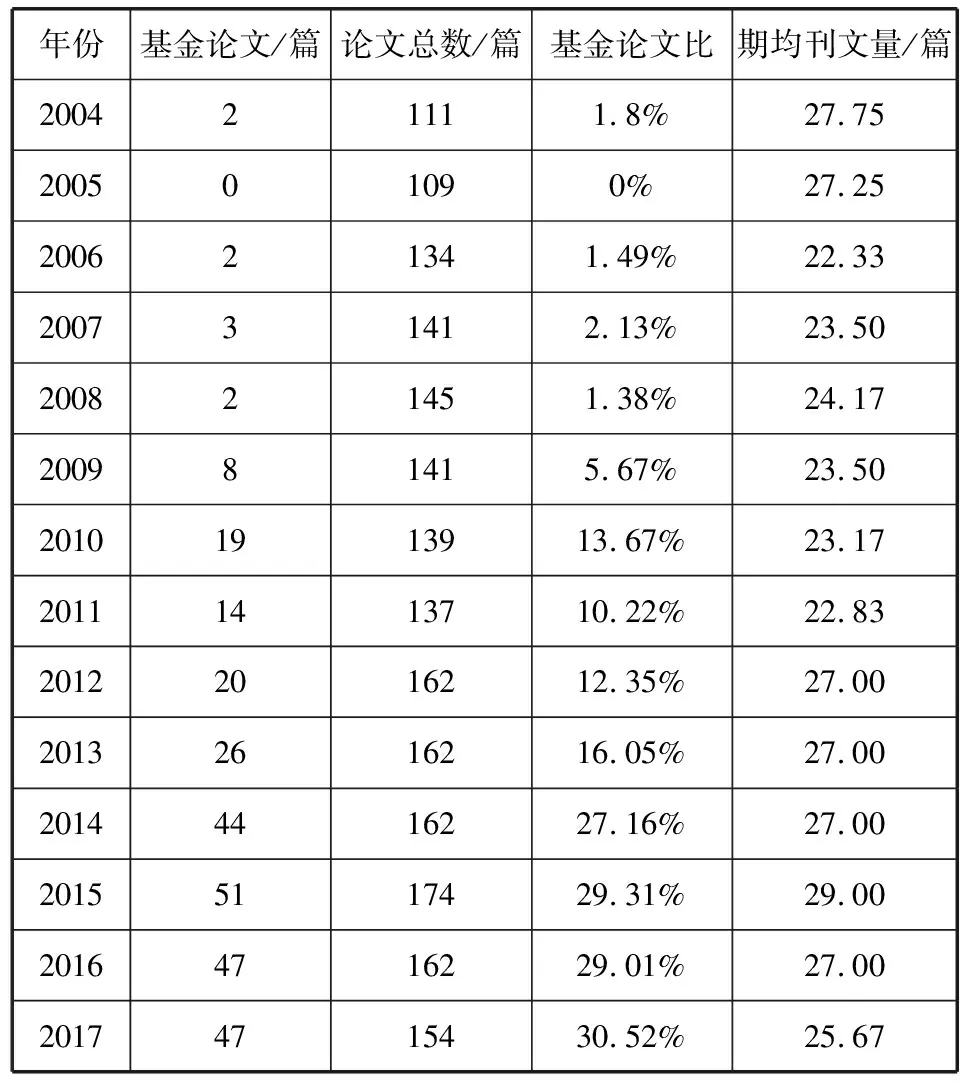

基金论文指由国家各级政府部门、各类基金组织和企事业单位提供科研经费进行科学研究而撰写、发表的学术论文,一定程度上代表着其所属学科的研究热点、研究方向。《齐鲁艺苑》在2004年开始刊载受基金资助的学术论文,但基金论文比[注]基金论文比指某期刊所发表的文献中各类基金资助的论文占全部论文的比例。极低,仅约为1.8%。随着编辑部对基金论文的重视,采取优先发表、优稿优酬等措施,其刊载率分别在2010年与2014年有了较大幅度的提升,达到约13.7%与27.16%,截至2017年,基金论文比达到30.52%,为刊物有史以来最高。据统计,受各类国家级项目资助文章共48篇,亦有各类省部级项目资助文章,如受“教育部人文社会科学研究基金”资助文章42篇,受多省“社会科学规划研究项目”资助文章27篇,受“泰山学者建设工程专项资金”资助文章15篇等。这说明,学报更有效的吸纳基金论文,文章质量有所提升,注重反映研究热点与前沿学术成果,学术影响力呈现良好的上升态势。以下是2004年以来基金论文比统计数据(表2)。

表2 《齐鲁艺苑》2004年以来基金论文比

二、栏目设置分析

刊物栏目的通常释义,即期刊将特定反映、讨论和研究某时间、某方面、某学科、某领域,乃至某问题组织的专门文稿,按类别(内容)性质冠以明目,编排组合的版面。[2](P168)栏目设置直观的反映了刊物的办刊宗旨、办刊特色,其设置的合理与否体现了刊物的学术性、专业性、科学性。对栏目设置进行分析,是了解刊物发展变化的重要一环。

(一)栏目设置与变迁

通过对《齐鲁艺苑》1982—2017年的栏目进行统计,在办刊之初的8年并未设置栏目,自1991年起设置4个栏目:(1)美术、(2)戏剧(戏剧·影视)、(3)音乐(音乐·舞蹈)、(4)其他(综合);1999—2003年间取消栏目设置;2004年恢复栏目设置,共有4个:(5)美术·设计、(6)戏剧·影视、(7)音乐·舞蹈、(8)人文·社科;2006年起,栏目逐渐细化,调整较为频繁,共29个:(9)美术学、(10)设计学、(11)设计艺术学、(12)艺术设计学、(13)戏剧戏曲学、(14)戏剧学、(15)电影学、(16)广播电视学、(17)戏剧与影视学、(18)戏剧影视学、(19)音乐学、(20)舞蹈学、(21)艺术学、(22)艺术民俗学、(23)民俗学、(24)非物质文化遗产、(25)文化遗产、(26)文化产业、(27)文化事业与产业、(28)书评、(29)艺术活动与成果评价、(30)学术报道、(31)成果评价、(32)文艺论坛、(33)艺术节、(34)校庆专栏、(35)“两会一坛”专题、(36)纪念于希宁诞辰一百周年、(37)首届中国高等戏剧教育联盟交流会议专题、(38)2013年“齐鲁研究生学术论坛——艺术硕士专业学位论坛”、(39)六十周年校庆专题。

其中,(1)—(32)为常设栏目,(33)—(39)均在某一年中使用,属于特设栏目。常设栏目中,(1)、(9)为相同栏目,现用名“美术学”;(5)中的“设计”在2006年后独立设置,曾用名“设计艺术学”“艺术设计学”,现稳定为“设计学”,(10)、(11)和(12)属异名同栏;(2)、(6)、(14)为相同栏目,同样在2006年后细化,由“戏剧”演变出“戏剧戏曲学”“戏剧学”,由“影视”演变出“电影学”“广播电视学”,现再次合并,称“戏剧影视学”;(3)、(19)为相同栏目,现用名“音乐学”;(7)中的“舞蹈”现为“舞蹈学”;(21)自2006起设置,沿用至今;(22)、(23)为异名同栏,2011年更名为“非物质文化遗产”,2014年至今稳定为“文化遗产”;(26)、(27)为异名同栏,现稳定为“文化产业”;(28)并入(31),(29)改为(30);(4)、(8)2004年起便已废弃。

(二)栏目特点

1.以学科为基本分类依据

《齐鲁艺苑》作为高校学报,其办刊思路与方法同高校的发展步调关系密切。20世纪80年代末,山东艺术学院从改制高校初的三个系,发展到设有音乐、美术、戏剧、美术设计、艺术师范五个系[3],这也是1991年学报设置“美术、戏剧(戏剧·影视)、音乐(音乐·舞蹈)、其他(综合)”4个栏目的依据,这一思路延续至2005年。

随着学校学科建设的深入,以院系为单位设置栏目已无法满足众多专业方向的需求,2006年,改以学科为标准划分栏目。2011年以前,学报在“《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997颁布)”的基础上,设“艺术学”“音乐学”“美术学”“设计艺术(艺术设计)学”“戏剧戏曲学”“电影学”“广播电视学”“舞蹈学”[注]在《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997颁布)中,艺术学属文学门类,分“艺术学”“音乐学”“美术学”“设计艺术学”“戏剧戏曲学”“电影学”“广播电视艺术学”“舞蹈学”,学报栏目与其一一对应,略有调整。几个相对固定栏目,增设“文化产业”“(艺术)民俗学”“书评”等栏目。2011年,国务院学位委员会、教育部印发《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位〔2009〕10号),学报栏目紧随新的学科目录进行调整,设“艺术学”“音乐学”“舞蹈学”“美术学”“戏剧(与)影视学”“设计学”[注]在《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位〔2009〕10号)中,艺术学成为第13个学科门类,设“艺术学理论”“音乐与舞蹈学”“戏剧与影视学”“美术学”“设计学”几个一级学科,学报栏目与其一一对应,略有调整。几个相对固定栏目,另外,“文化产业”栏目沿用,取消“(艺术)民俗学”栏目,增设“文艺论坛”[注]本栏目于2017年第六期开始设立,专门刊发山东艺术学院“习近平新时代文艺思想研究中心”相关研究成果。“(非物质)文化遗产”“(艺术活动与)成果评价”“学术报道”。综上,《齐鲁艺苑》栏目设置以学科为基本分类依据,具有稳定性,结合实际学术需求,灵活增减,愈加学术化、专业化。

2.栏目设置紧跟特殊节点适时调整

在上文中,栏目(33)至(39)均为特设栏目,是《齐鲁艺苑》在特殊时间节点针对某一主题设置的专栏,通常只使用一次,如2006年、2007的“艺术节”栏目,是对上一年底举办的“艺苑金秋艺术节”的综述与阐发;2008年第六期“校庆专栏”,是山东艺术学院50周年校庆活动的总结;2012年第六期“‘两会一坛’专题”栏目是对“两会一坛”[注]2012年10月30日至2012年11月1日,由国际音理会亚洲大洋洲地区音乐学会、亚太民族音乐学会、山东省教育厅、山东艺术学院主办,山东艺术学院承办的国际音理会亚洲大洋洲地区音乐学会首届学术研讨会暨亚太民族音乐学会第十七届国际学术研讨会、泰山学术论坛国际音理会亚洲大洋洲地区音乐学会首届学术研讨会、亚太民族音乐学会第十七届国际学术研讨会、泰山学术论坛专题会议在济南珍珠泉宾馆举行。学术交流活动的总结,也包含了对山东艺术学院中国音乐研究的回顾与展望,同时刊发了部分参会论文。另外“纪念于希宁诞辰一百周年”“首届中国高等戏剧教育联盟交流会议专题”“2013年‘齐鲁研究生学术论坛——艺术硕士专业学位论坛’”“六十周年校庆专题”均属于这类栏目。可以说,《齐鲁艺苑》栏目设置紧跟特殊节点适时调整,比较及时的反映了以学校为中心的各类学术前沿动态与信息,具有即时性。

3.对“文化遗产”的特别关照

非物质文化遗产作为传承优秀传统文化的载体,当前受到越来越多的关注。[4]在“知网”以“非物质文化遗产”为主题进行查询,得到27015条结果。其中,从2006年起以此为主题的论文激增,2011年突破2000篇,至2017年达到2788篇的高峰,可见这一主题在学术界之热门。《齐鲁艺苑》在2011年设立了“非物质文化遗产”栏目(2014年变更为“文化遗产”),并延续至今,吸引了冯骥才、江明惇、马知遥等著名学者为“非物质文化遗产”背书,同时,宣传了山东艺术学院围绕“非物质文化遗产”保护所做出的建设与贡献,包括艺术管理学院设文化遗产专业,培养相关专业人才;开办“中国非物质文化遗产传承人群培训班”;“非物质文化遗产研究基地”“山东传统戏曲艺术高层次人才培养基地”“齐鲁传统音乐传承研究基地”的建设等。

三、作者分析[注]根据统计,截至2017年,《齐鲁艺苑》共有作者3723人次,因2002年以前并未明确记录作者信息,有65人次未能查明单位。

(一)作者来源分布

本文的作者来源指作者来自于校内还是校外。由此探究学报作为科研成果展示平台,所服务对象的变化,进而反映出办刊理念的变化。统计如表3、图2:

表3 《齐鲁艺苑》作者校内外分布表

图2 《齐鲁艺苑》作者校内外分布柱状图

由以上图表可知,《齐鲁艺苑》自1982年创刊至1998年,校内作者人数明显多于校外作者(1992年除外),这与学报成立之初,作为校内教师科研交流平台的定位有很大关系,当然,也受制于学报的影响力与校外学者对刊物的陌生。1999年后的10年间,校内作者与校外作者竞相攀升,各领5年风骚。这体现出学报办刊思想的逐渐开放,学术包容度逐渐提升。2009年后,校外作者数量已完全超越校内作者,尤其是2014年、2016年与2017年,达到两倍还多。这说明,《齐鲁艺苑》的办刊视野有了极大扩展,其作为科研成果展示平台的辐射范围大大拓宽,亦体现了学界对刊物的认可,是刊物具有良好专业性、学术性的力证。

(二)作者机构分布

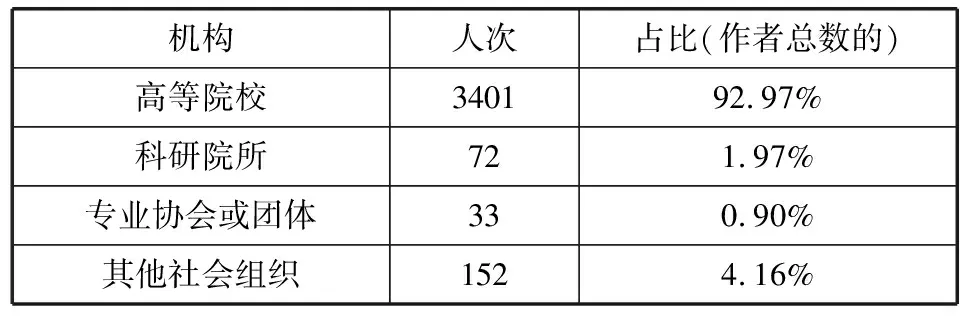

对作者机构分布进行统计,可以了解刊物的服务主体,亦是对刊物的自我定位。经过统计,本文将《齐鲁艺苑》的作者机构分为高等院校(包括专业艺术院校、综合大学艺术学院、职业艺术学院)、科研院所(各级艺术研究所、艺术馆)、专业协会或团体(专业艺术协会或艺术团体)、其他社会组织(各级文化馆、中等艺术学校、政府机构、商业企业等)4类。统计结果如下:

表4 《齐鲁艺苑》作者机构分布表

由表4可知,自学报创刊以来的36年间,高等院校作者所占比例最高,达作者总数的92.97%;其次为其他社会组织,占4.16%;再次为科研院所的1.97%;专业协会或团体最低,仅为0.90%。这表明,《齐鲁艺苑》主要为高等院校作者服务,体现了刊物的学术性与专业性,亦是刊物质量提升的主要动力。另外,其他社会组织人员占比排名第二,说明学报一定程度上关照了不同领域人群对各艺术学科的关注,是其良好包容性的体现。[注]比较突出的例子,是1985年至1997年间,济南汽车修配厂的王宜山同志,在《齐鲁艺苑》发表艺术美学方向的论文共计18篇之多。

(三)核心作者

核心作者是在其所属学科具有较强影响力,并具有较大贡献的科研工作者,他们是学术期刊保持影响力、竞争力的中流砥柱。运用普赖斯定律与综合指数计算法,对核心作者进行统计分析有助于刊物的进一步发展。

1.核心作者候选人

1982—2017年,《齐鲁艺苑》的作者中,发文最多的为田川流,共24篇,依据公式计算:

按照向上取整原则,单一作者发表论文4篇或4篇以上即可成为核心作者候选人。

1982—2017年,《齐鲁艺苑》的作者中,被引用次数最多的为孙继南,共103次,依据公式计算:

按照向上取整原则,单一作者文章被引量在8次或8次以上即可成为核心作者候选人。

根据以上两项指标,对刊物作者进行筛选,确定核心作者候选人354位。他们共发文1454篇,约占期刊总刊文量的41.03%,被引总量为5015次,约占期刊总被引量的66.80%,可以看出,核心作者候选人对《齐鲁艺苑》的发展做出了极大贡献。

2.评价指标计算方法

假若只运用发文量作为指标筛选核心作者,便忽略了文章质量;只运用被引量,则将关注点放到了高被引论文中,适用范围狭小,无法对作者的整体情况进行评价。将两个指标结合,才能避免偏颇一方所带来的局限。这里还存在二者孰轻孰重的问题,通过使用excel软件“CORREL函数”功能计算二者间的相关系数[注]相关系数或线性相关系数,是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,用来度量两个变量间的线性关系,一般用字母r 表示。,结果为r ≈ 0.29。这表明,《齐鲁艺苑》核心作者候选人的发文量与被引量呈低相关关系,即发文量大/小,被引量不一定大/小,二者同样重要。

基于以上,采用综合指数法最终确定核心作者。综合指数法是一种以正负均值为基准,求每项指标的折算指数后再汇总成综合指数,然后按其大小对参评对象进行排序与评价的方法。[5]以指数高者为佳,即指数越高的作者对刊物的贡献越大。计算公式如下:

综合指数=(候选人累计发文量/候选人平均发文量)*100*0.5+(候选人累计被引量/候选人平均被引量)*100*0.5[注]因相关系数r ≈ 0.29,故在计算时发文量与被引量权重相同,均为0.5。

最后取综合指数大于100的作者,即为《齐鲁艺苑》核心作者。

3.核心作者

经过计算,1982—2017年间,《齐鲁艺苑》共有179位核心作者(表5)。依然利用“CORREL函数”,计算“核心作者发文量与其被引频次相关系数”“核心作者发文量与其综合指数相关系数”和“核心作者被引频次与其综合指数相关系数”,分别得到0.15、0.62、0.86。这说明核心作者发文量与其被引频次相关性弱;核心作者发文量与其综合指数相关性显著;核心作者被引频次与其综合指数相关性较强,据此可以验证,综合使用发文量与被引频次来计算作者对刊物的影响是行之有效的。

根据表5可知:《齐鲁艺苑》拥有强大的核心作者队伍,其中,我国著名音乐史学家、教育家孙继南,仅在学报发文14篇,却以814.18的综合指数高居榜首,主要取决于其文章极高的被引频次[注]孙继南先生刊于《齐鲁艺苑》的18篇文章平均被引6.866次,其中《社会音乐教育——中国音乐教育40年之三》(载1991年第3期)一文被引35次。。田川流与张维青紧随其后,他们均为各自领域的专家,发文量与被引频次(分别为24/54、18/63)较高且分布均衡,综合指数达到600以上。其余核心作者广泛分布在各艺术专业领域中,为学报的学术含量做出了可贵的贡献。

通过对核心作者的主要专业方向进行统计可知,音乐学方向人数最多,共81人,占核心作者的45.25%;其次为美术学方向,共32人,占17.88%;再次为设计学方向,共14人,占7.82%;艺术学方向共13人,占6.84%;戏剧学方向共12人,占6.70%;影视学共9人,占5.02%;随后是文化产业、舞蹈学、文化遗产、教育学、体育学。

综上,《齐鲁艺苑》形成了以音乐学、美术学方向为主的核心作者群,这与山东艺术学院音乐学、美术学作为两大传统学科的地位相吻合,体现了我校学科建设的优势领域,当然,核心作者专业方向的多元,也说明我校专业配置齐全,均具有一定的学术实力和学术成果,学术影响辐射广阔。

表5 《齐鲁艺苑》核心作者

结语

综上所述,《齐鲁艺苑》1982—2017年间刊文量稳步增长,为艺术学科研究人员提供了广阔的学术成果展示与交流平台,基金论文率逐年上升,科研“含金量”有所提高;栏目方面,从以“院系”为设置思路,转变为依靠学科分类,并结合学术需求灵活配置,形成具有稳定性、即时性,学术化、专业化,有特色专题的栏目设置特点;作者方面,由校内人员为主体转变为以校外人员为主体,主要服务对象为高等院校科研人员,并拥有179人的核心作者群,这表明学报办刊视野有了极大扩展,学术辐射范围大大拓宽,具有比较扎实的核心学术力量。

另外,刊物在传统媒体与移动互联等新媒体的融合方面尚有差距。面对网络数字化时代的新特点、新机遇、新挑战,应该认识到创新改革刊物的传统出版发行方式已势在必行。这对于我们有几十年积淀的艺术类高校学术刊物来说,既要保证不失专业特色,又要适时调整已有的办刊与出版理念,适当改变已有的编校、审核模式,加快纸媒与新媒体的融合创新发展,充分利用新媒体的便捷、快速、高效、面广的特点,更好地促进学术期刊的可持续发展和扩大学术影响力,使刊物在新时期走上良性发展之路,只有这样,才能保证学术期刊在新事物不断涌现的大潮中不被淘汰。下一步要有效利用新媒体渠道,搭建网刊互动平台,增强可读性,进一步获得读者认可与支持,提高刊物的影响力。