简而有力:语文学习活动设计的价值追求

2019-01-11董晓群

□ 董晓群

当下,有些课堂上,学生全部的学习经历,几乎都是以回答提问的方式存在。课堂频繁转换环节,学生的思维缺乏连续性、稳定性、深刻性,教学呈现支离破碎的状态。学生的学显得零散,不完整。由此,要真正实现以学为主,就要设计合理的语文学习活动,让学生有相对比较完整的单位时间进行有深度的学习。

合理的语文学习活动,指的是在教师的指导下,学生在课堂上充分地占有时间,经历有形式也有内容的学习语言、习得技巧、发展智能、训练思维的实践过程。其有以下几个特征:充分的时间保证、学生的全体参与、整合的语用活动、综合的发展目标。学习活动的方式可以是自读自讲、替换标题、朗读背诵、话题讨论、微文写作等。

一、聚焦:让学习内容从“零散知识”走向“关键能力”

课堂时间是个常量,教师必须精选教学内容,聚焦关键能力,从而设计学习活动。语文关键能力包括阅读能力、思考能力、表达能力。当然,因为年级的不同,侧重点也会有所不同。这应该成为学习活动设计的重要指向。

(一)关键性

学习是通过思考进行的,没有思考就没有真正意义的学习,而思考问题是需要一定时间来保证的。所以课堂必须力求简洁,选择关键性内容设计活动。一般通过“梳理—筛选—聚焦—整合—重组—搭架”等一系列环节,把零散的内容聚焦为一两个学习活动。

例如,人教版三年级下册《夸父追日》的教学就可以聚焦为讲短故事、讲好故事两个学习活动,把语言学习和运用,都统整在“讲故事”这一核心任务下。融合词语学习、内容理解、信息提取和整合,突出阅读能力和表达能力的培养。内容聚焦,学习活动时间充分,学习过程才会舒展。

(二)向心性

好的学习活动指向核心要素,姑且也可将之称作具有向心力。教学内容的选择沿着向心力方向生长,亦可谓之向心性。一是指课堂的其他教学环节围绕主要学习活动,指向核心任务或者关键能力;二是指学习小组的成员都围绕学习活动的核心任务,进行独立学习和合作学习。如人教版五年级下册《彩色的非洲》的教学。

学习活动:设计板书1.默读:想想课文主要写了非洲的哪些方面?2.讨论:小组讨论以上问题,讨论的结果由组长写到词卡上。3.设计:根据课文的篇章结构,摆一摆词卡,设计一份板书。4.统整:这样的设计合理吗?通过这样的板书,你有什么新的发现或想法?

在这个学习活动中,每个学生都围绕“设计板书”这一核心任务,在组长的组织下分析、讨论,积极参与到学习中。学习目的明确,任务清晰,支架得力。下面是某小组设计的板书。

这样的板书是学生通过自主思考学习完成的,不是教师一厢情愿给予的。在统整中,学生发现了过渡句的用法,补白了“人文景观”这个关键词,明白有关地域风情的文章一般都是分“自然景观”和“人文景观”两个方面来写的,而且往往先写自然景观。学生始终处于对文本的深刻解读和思维的高峰体验中,在阅读中习得布局谋篇的知识,发展思维和阅读能力。

(三)生长性

能力具有生长性和持续的发展性。一个好的学习活动,应该指向关键能力的提升,而且能促其有效地迁移发展。

如“集聚美句”学习活动。以人教版六年级上册《索溪峪的“野”》为例。

再如,“微型写作”学习活动。以人教版五年级上册《鲸》为例。

活动一:课文品读——研究课文运用了什么方法让我们知道鲸很大。活动二:微型写作——我来告诉你,鲸不是鱼。

两个学习活动都需要全体学生较充分地研读文本,进行信息的提取、重组,再重构表达。这样的活动设计清晰地指向核心素养的“生长性”:一是因为有课文内容的支持;二是因为有课文语言的支持,有利于将课文语言转化为自己的语言;三是表达过程中引导学生树立主动运用积累的语言或素材的意识;四是能引导学生更加主动地阅读课文。这样的自主学习活动是需要高级思维参与的。自主积累的语言无疑能成为学生语言库中的活性因子。

二、整合:让学习方式从“单一训练”走向“综合提升”

一堂课一般不能多于3个学习活动,否则学生就无法进行较长时间的持续性学习。另外,真实的语言学习和运用环境都是复合型的,而不是人为地进行拆零。所以学习活动的内容和形式都应该是整合的,要指向以下三个方面。

(一)整体性

从知识本身的角度而言,整体意味着“联系”。联系是一种能力,运用它能看出文本或知识间的相同点和不同点,特别是能从似乎没有关联的知识之间看出彼此的内在联系。因此,我们要着眼整体进行学习活动设计。整体包括文本的整体、文本间的整体、主题的整体、核心素养的整体等。

以一位教师执教人教版四年级下册《万年牢》为例。

学习活动:对比阅读1.默读文中的两件事,尝试发现在内容、写法等方面的异同。2.小组合作,完成导学单。3.小组代表发言,组员补充。

这是文本内的整体化学习,通过对比阅读,学生发现文中的两件事都是按照“做+说”的结构安排材料的,不同的是两个材料一正一反,一详一略。这样教学避免了机械、琐碎的训练,在整体化的学习活动中,实现提取信息、形成解释、作出评价、解决问题、合作学习等能力的综合提升。

(二)层次性

一个学习活动的步骤必定不会少于两个,每个步骤间是有层次的,同时一堂课的几个学习活动之间,也要彼此联系,富有逻辑性和层次性,使教学过程成为一个包含多种层次的活动系统。这样的学习才显得“简而有力”。

例如《万年牢》一课中的三个学习活动。

学习活动一:概括梳理1.默读课文,想想讲了几件事情,选择合适的内容填到空格里。2.小组讨论:为什么这么填?学习活动二:对比阅读1.默读文中的两件事,尝试发现在内容、写法等方面的异同。2.小组合作,完成导学单。3.小组代表发言,组员补充。学习活动三:判断解释1.思考判断:A、B两种板书,你觉得哪一种更为合适?为什么?2.小组讨论,解释理由。

以上三个活动都有两个或两个以上的步骤,而且彼此间都具有逻辑关系,不能随意调换。它们分别指向对文章材料的整体把握、两个事例材料的写作特点、两个事例的内在联系和文章主旨。三个活动都围绕“材料安排”这一核心任务,由浅入深,层层递进,减少了一些细枝末节的提问和可有可无的环节。

(三)综合性

好的语文学习活动设计要整合三维目标、听说读写等各项语用实践行为,要较大程度地把课文核心知识的学习转换为若干个学习活动,实现能力的综合提升。再具创意的学习活动,如果孤立于课堂学习任务之外,教师都要毫不犹豫地放弃。我们可以选择联结、启动先备知识、整合咨询等学习策略,选择比较法、情景还原法、朗读发现法、讨论法等设计学习活动。

如教学人教版四年级上册《长城》一课,为帮助学生体会劳动人民的智慧,笔者选择联结、推测和启动先备知识的学习策略,设计了情境还原的学习活动。

1.联结:站在这高大坚固的城墙垛子旁,你联想到了什么?2.启动先备知识:你联想到了什么诗句?3.情景还原、推测:当历史的镜头推到了匈奴来犯的那一天,请结合第二自然段的内容,想象一下守城的将士会怎么做。4.统整:体会“智慧”。

1.读一读:自己读读课后生字条中的生字。2.考一考:挑一个自己觉得最难的字考考同桌。3.唱一唱:和同桌试着唱一唱根据《小燕子》的旋律和课文内容改编的《小影子》。

学生通过联结自己的经验和学过的诗文,联想战争的场面,通过情景还原、推测,真切地体会到长城在古代军事上的价值和古代劳动人民的智慧。该学习活动整合了教学目标,综合了多种学习策略,实现了语用能力的综合提升。

三、伸展:让学习过程从“点到为止”走向“充分经历”

学习活动是指把外在活动和内在活动、感性认识和理性认识有机结合起来的活动。不能把学生所做的和所表现的一切都称之为学习活动。所以,学习活动的设计必须要关注独立性、完整性和指导性。

(一)独立性

独立性,一是指任何一个学习活动都必须建立在学生个体的自主独立学习基础之上,二是指在学习活动过程中,教师不能过多地干预。例如,统编教材一年级上册《影子》一课,有教师出示生字词后,没有让学生自主独立学习,而是马上指名“小老师”带读,再开火车读。不难发现,大部分学生的学习是被动的、盲目的。如果将上述教学改成“我来闯关”的学习活动,效果则会大不一样。

三个活动先是独学,再是合学和展学,没有特殊情况,教师是不介入的。学生在这个过程中可以自我调整和监控,在课堂中进行相对独立的、比较完整的、较长时间的学习。只有这样,学习才可能真正发生。

(二)完整性

人的学习过程包括信息输入、信息加工、信息输出三个环节,相应地,指向核心素养的完整的学习也应经历阅读、思考、表达这三个环节。同时,完整的学习也应该是一种“活动的、合作的、反思的学习”。学习活动的设计要力求体现这样的完整性。如人教版四年级下册《武夷山和阿里山的传说》的教学。

学生在合作、反思、验证中阅读文本,比较特点,最后形成经验和展示表达,经历了从感性到理性、从现象到本质、从猜测到验证的过程,充分体验了从浅到深、从易到难的完整的学习。

(三)指导性

独立性和完整性,是建立在指导性上的。否则,学生的学习就只能停留在最近发展区。学习活动结束后,教师要组织学生进行交流、分享,根据学生的学习情况进行反馈,进行有针对性的指导,这样的指导才是学生需要的。如《武夷山和阿里山的传说》一课中,经历“小组合作、比较阅读”的学习活动后,学生的发现是非常零散的。教师要指导学生进行归类,提取情节、主人公、语言上的共同点,形成结构性的经验。如果没有学习活动结束后的指导,学习活动就失去了提升学生学习能力的价值。

四、反思:让学习结果从“知识获得”走向“经验积累”

儿童正处于语文学习的初级阶段,最需要的是语文经验的积累。由于小学生年龄的特点,学习经验的积累有时候要依赖可视化的策略,而结构化的经验,往往是在问题的解决中积累的。

(一)可视化

人教版六年级下册《顶碗少年》反复中有变化的情节安排,值得学生好好学习。为此,有教师设计了“比较整理,发现特点”的学习活动。

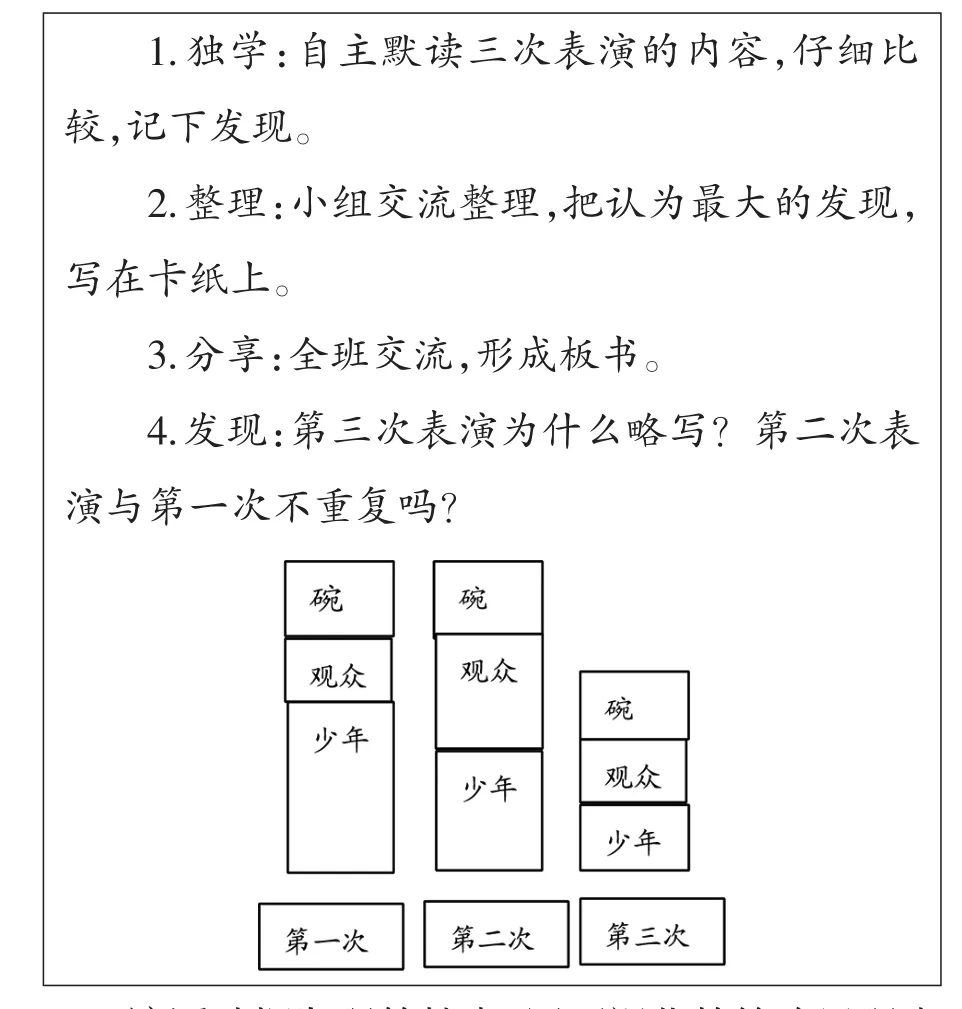

1.独学:自主默读三次表演的内容,仔细比较,记下发现。2.整理:小组交流整理,把认为最大的发现,写在卡纸上。3.分享:全班交流,形成板书。4.发现:第三次表演为什么略写?第二次表演与第一次不重复吗?

学习活动一:如果渔夫在前三百年救了魔鬼,魔鬼会报答渔夫,这是真的吗?学习活动二:魔鬼真的有这么笨,这么容易上当吗?学习活动三:你觉得这是个好故事吗?为什么?

该活动把发现的特点,用可视化的策略呈现出来,使学生进一步体验反复叙事要根据表达需要选择和组织材料,获得布局谋篇的学习经验,形成结构性的知识。

(二)问题化

很多语文课会让学生在语言文字中寻找佐证。例如人教版四年级下册《渔夫的故事》一课,有的教师往往会这样组织教学:从哪里看出魔鬼的邪恶无耻?渔夫的机智冷静表现在哪些地方?民间故事有什么特点?这样的学习缺乏期待感,学生只会遵循问题进行常态的“寻找”活动,思维含量极低。可进行这样的设计。

问题化的学习活动,完全颠覆了学生以往的学习经验。学生需要对文本进行整体性的阅读,需要较长时间的深入学习。这种需要高阶思维参与的学习活动,才是有质感的学习,才能真正实现能力的迁移,学生才能学会解决真实的问题。

(三)结构化

教师可根据文本内容,开展主题式联结思维的学习活动。如人教版五年级下册的《自己的花是让别人看的》《威尼斯的小艇》《与象共舞》《彩色的非洲》,学生对这些异域风情主题统领下的文本作联结对比阅读,能发现“人景交融”的写作方法。

这个设计,既有内容上的联读,也有表达形式上的联结。学生学会在不同文本之间获取信息,提炼关键词,形成解释,感悟情感,不断产生新的阅读思考,形成新的阅读经验,展示了“有根据、有条理、有深度”的完整的思维过程,构建了“人景交融,各有侧重”的结构化知识,真正使阅读课趋向“教阅读”“学语文”。

综上所述,基于语文核心素养发展的学习活动,其学习内容要指向关键能力,要讲究学习目标的综合、学习活动方式的整合,要让学生拥有完整的可持续的大块学习时间,使其充分经历学习过程,形成经验,发展能力,提高素养。