多元比较 趣学古文

——统编教材三年级上册《司马光》教学设计

2019-01-11□李萍

□李 萍

《司马光》是统编教材三年级上册第八单元的第一篇课文,也是小学阶段的第一篇文言文。课文短小精悍、语言生动,描写的故事“司马光砸缸”又是学生耳熟能详的,教学的重点在于激发学生学习文言文的兴趣,能初步感受文言文的特点,正确朗读课文,借助注释理解意思。根据文本特点和学生实际,教学中采用多元比较的策略,如图文比照、人物对比、互文比较、古今比照等,让学生走进文言文,感受其独特的语言表达特点、浓厚的文化味,进而爱上文言文。

【教学目标】

1.通过随文识字、字理识字等方法认识“瓮、登、跌”等生字,能正确跟读课文,注意词句间的停顿。

2.能借助注释、插图等了解课文大意,并用自己的话讲故事。

3.通过互文比较、多形式朗读等初步感受文言文的特点,激发学习文言文的兴趣。

【教学准备】

多媒体课件等。

【教学过程】

一、古今对比,揭示课题

1.出示图画,引出故事

出示“司马光砸缸”的图画。

师:看到这幅图,你想到了哪个故事?读过的请举手。看来大家对司马光的故事都非常熟悉。

2.古今对比,初谈特点

(1)出示现代文

师:你们以前看到的司马光砸缸的故事可能是这样的。(出示现代文版的《司马光》)

(2)出示古文

师:今天我们要学的课文却是这样的。(出示课文)第一次看到这篇课文,你觉得它和我们以前学过的课文有什么不一样?(预设:字数少,全文就30个字,句子短,语言不同,等等)

(3)揭示文体

师:其实像这样的语言,我们在一、二年级都读到过,比如:敏而好学,不耻下问。不知则问,不能则学。像这样常常用几十个字,却能表达出几百字甚至上千字意思的语言,我们称之为“文言”,由这样的语言组成的文章叫作“文言文”。这个故事最早被记录在《宋史·司马光传》中。

(4)揭示课题

师:今天咱们就走进文言文版的《司马光》,一起跟老师写课题。(板书:司马光)司马是姓,光是他的名。齐读课题。请把书翻到第102页,拿起书本。

(设计意图:古今对比,让学生初步感受文言文的特点——字数少,句子短。勾连旧知,从“文言”引出“文言文”这一文体,消除学生对文言文的陌生感,激发学生阅读文言文的兴趣和热情。)

二、跟读课文,读出节奏

1.自由读文,读准字音

师:古人云“读书百遍,其义自见”。学习文言文,贵在诵读。请用自己喜欢的方式读课文,要求读准每一个生字的字音。

教师指名试读课文。

2.对比图片,教学“瓮”字

师:这个“瓮”字比较难读。联系上下文,你知道它是什么东西吗?(出示缸和瓮的图片)选一选。是呀,瓮就是口小肚大的陶器。课文中的那个小朋友就是掉进了这样一个口小肚大的瓮里才爬不出来的。

3.跟读课文,读出节奏

师:文言文不仅要读正确,还要读出它特有的韵律和节奏。请大家捧起书本,坐正身姿,跟着老师来读一读。(师一句一句地带读了两次)听出节奏停顿了吗?谁能学着老师的样子来读一读?(指名再读)

重点点拨:足跌没水中。光持石击瓮破之。

(设计意图:学习文言文最重要的方法就是让学生反复诵读,此处教师给予学生充分的时间,让学生自读,在交流朗读中读准“瓮”等字,同时在带读中读出文言文的停顿和节奏。这种“跟老师读”的形式,适合第一次接触文言文的学生。)

三、图文比照,理解文义

1.图文配对,理解意思

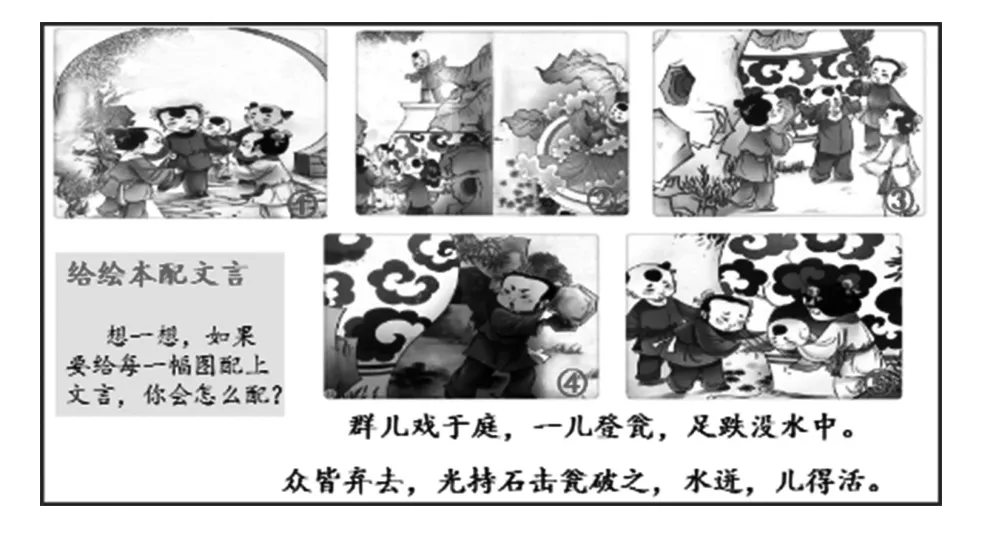

师:读着读着,你知道这篇文言文讲了什么吗?如果要给《司马光》的绘本配上文言,应该怎么搭配?

(出示图片,学生思考)

?

2.借助插图,讲好故事

师:那你能用自己的话来讲讲这个故事吗?可以借助绘本中的图画,也可以看看课文下面的注释。打开书,同桌两个人先说一说。

3.全班交流,教师点拨

(1)教学“群儿戏于庭”一句

指名说:一群小儿在庭院里玩游戏。“庭”就是庭院的意思。

(2)教学“一儿登瓮,足跌没水中”一句

指名先说说整句的意思。

点拨“登”字:甲骨文的“登”字,字形是“豆”的上方有一双脚,下面有一双手,表示捧着祭器登上祭台,所以有“登高”的意思。

解读“足跌没水中”:“足”就是脚;“跌”看看字形就知道是失足摔倒的意思。整句话就是指失足摔倒淹没在了水中。这是多么危险的情况!谁来读?

(设计意图:“登”和“跌”是这节课中需要书写的生字。此处结合字理、形声字造字规律,让学生掌握两个字的字形,同时帮助学生理解字义,翻译文言。)

(3)教学“众皆弃去,光持石击瓮破之”一句

师:面对这么危险的情况,大家是怎么做的?用文言文中的句子来回答。

①人物对比

a.关注“群儿”的表现:大家是怎么做的?(相机板书:众、弃)

重点点拨“弃”:“弃”在这里是什么意思呢?(离开)那你能想象一下“众皆弃去”的场面吗?请你用上“大家都慌了,有的……有的……还有的……”这样的句式来说一说。

小结:一个“弃”字就让我们看到了一幅混乱的场面,文言文虽然语言简洁,但是表达的意思却很丰富。

b.关注司马光的表现:大家慌乱一片的时候,司马光又是怎么做的?(板书:光持击)你来读,并用动作演示。

随机采访:司马光你为什么不跑啊?当你持石击瓮的时候,你心里在想什么呀?来,咱们一起配上动作读一读。联系上下文,你猜猜这里的“之”指的是什么?(渗透代词“之”的意思)

②感受品质

师:同样是七岁的孩子,可是做法却截然不同。你读出了一个怎样的司马光?请你上台写下来。(生板书:善良、冷静、聪明、勇敢……)

(设计意图:此处采用人物对比的方法,通过想象画面、动作演示等突破教学难点,让学生在人物的对比中感受司马光机智、勇敢、冷静、果敢的美好品质。)

(4)教学“水迸,儿得活”一句

师:正因为司马光的沉着冷静,所以那个小孩得救了。借助绘本和注释,我们用现代文翻译了这篇文言文,老师要为你们点赞。

4.去掉插图,试说故事

师:那去掉绘本插图,你还能用自己的话讲讲这个故事吗?

5.对比语言,感受特点

师:学到这儿,你发现文言文的语言和我们现代文比较,最大的不同是什么?语言很少却能表达丰富的意思,这就叫“言简义丰”。

(设计意图:此环节采用给绘本配文言的方式,降低了讲故事的难度,让学生借助注释和插图,初步理解文言文的意思,感受文言文和现代文在语言上的不同。同时解决了课后习题二和三中提出的问题,突破了教学重难点。)

四、多元朗读,积累语言

1.识繁体字,诵读文言

师:古代的文字应该是这样的(出示繁体字),像这样的字叫“繁体字”。变成繁体字的课文,你还会读吗?(指名读古文)

2.去掉标点,再次诵读

师:其实古时候的文章都是没有标点的,你还会读吗?

3.变换排版,渗透文化

师:其实呀,古时候的文字都是竖着排列的,这样你们还会读吗?(生起立诵读)

4.介绍人物,推荐阅读

师:小时候砸缸救人的司马光长大后成了我国北宋时期著名的文学家、史学家和政治家,他还花了19年时间编著了涵盖16朝1362年历史的《资治通鉴》。感兴趣的同学可以去读读《宋史·司马光传》。

(设计意图:多形式的诵读增强了朗读的趣味性,学生初步感受中国语言文字的魅力。反复的吟诵又帮助学生积累了语言。课已结,文已刻入学生脑海。)