彰显单元主题 发展默读能力

——统编教材三年级上册第八单元教材分析与教学建议

2019-01-11洪涛漪

□ 洪涛漪

“默读”是阅读能力中最基本也是最重要的一种能力。随着年龄的增长,人们在持续学习过程中用到最多的阅读方法就是默读。默读能力的强弱几乎决定了一个人阅读能力发展的高度。统编教材三年级上册第八单元要求学生“带着问题默读”,以期通过学习,使学生的默读能力在原有的基础上得到进一步发展。本文将抓住第八单元的语文要素,围绕该单元的学习主题,分析教材,提出教学建议。

一、求同存异,厘清编排特色

本单元共安排了3篇精读课文、1篇略读课文。这4篇课文中,除了《司马光》是一篇文言文,其余3篇《掌声》《灰雀》《手术台就是阵地》都是原有教材中继续保留下来的课文。文章语言朴实,用词简洁,为学生进一步发展默读能力,感受人物形象,品味语言特色搭建了支架。

(一)紧扣主题,发现美好品质

本单元的人文主题是“美好的品质”。课文中的人物贯穿古今,既有名人,也有普通儿童,既有古代文学家,也有近代革命家。冷静机智的司马光,受到鼓励而变得阳光自信的英子,用掌声鼓励英子的同学们,关爱、呵护儿童的列宁,用自己的方式爱着灰雀的小男孩,对工作极端负责、勇于为革命献身的白求恩,他们的身上都有美好的品质。我们都可以感受到这些品质带来的温暖、希望和力量。在学习课文的同时感知人物形象有利于学生树立正确的三观。

(二)学习默读,培养理解能力

本单元的语文要素是“学习带着问题默读,理解课文的意思”。学生在二年级已多次接触默读,初步掌握了默读的方法,懂得默读要做到不出声、不指读,尝试带着问题默读。本单元的学习对这一能力提出了更高的要求,是对这一能力的延续与发展。从纵向看,默读能力发展的螺旋形态势非常明显。从横向看,这一单元着重在课后习题和学习提示中引导学生学习带着问题默读,思考句子或段落的意思。

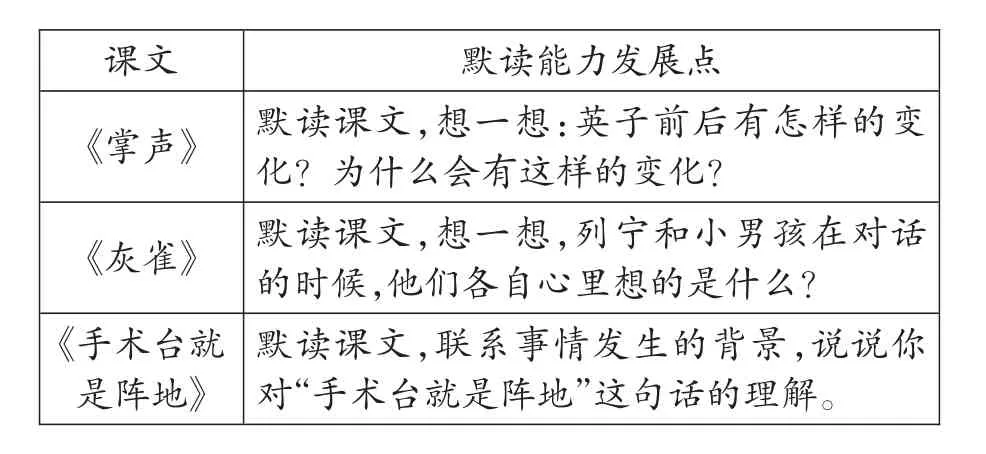

课文《掌声》《灰雀》《手术台就是阵地》默读能力发展点默读课文,想一想:英子前后有怎样的变化?为什么会有这样的变化?默读课文,想一想,列宁和小男孩在对话的时候,他们各自心里想的是什么?默读课文,联系事情发生的背景,说说你对“手术台就是阵地”这句话的理解。

从上表可以看出,《掌声》一课要求默读时思考英子前后有什么变化以及变化的原因;《灰雀》要求默读时想想人物对话,揣摩人物的心理;《手术台就是阵地》要求默读时联系事情发生的背景,思考课题的含义。语文园地的“交流平台”分别从“方法”和“作用”两方面引导学生全面地梳理默读的要求,以期形成系统的默读能力。

除此之外,本单元的课文中还有部分可供学生练习默读的内容。如《司马光》一课中,课后题第2题要求“借助注释,用自己的话讲一讲这个故事”,在讲故事之前学生需默读课文,能借助注释大致了解课文内容;《掌声》结尾处有个泡泡提示“我知道课文的题目为什么叫‘掌声’了”,也可对照本单元的语文要素将此转换成“默读课文,想想课文为什么取这个题目”,与《手术台就是阵地》一课要求的“联系事情发生的背景思考课题含义”相呼应。

本单元的教学还可关注“运用比较的方法理解课文”。本单元课文中,《司马光》一课可通过与现代文比较初步了解文言文的特点;《掌声》一课可通过比较知道英子前后的变化以及变化的原因;《灰雀》则可通过比较发现,同样是喜爱灰雀,列宁和小男孩有不同的喜爱方式,学生在和同学交流相关语句中懂得不同的喜爱方式彰显了不同的人物特点。这一方法在每课的课后习题中均有体现,其目的在于着重训练学生通过比较,进一步提升理解课文内容的能力。

(三)激发兴趣,感受文言文特点

本单元安排的《司马光》是小学阶段出现的第一篇文言文。文章内容浅显易懂,故事耳熟能详,适合三年级学生学习。虽然是文言文,但文中很多词语的意思与现代文一致,理解起来并不困难。比如“戏”就是“游戏”的意思,“登”是“爬”的意思,“击”是“击打”的意思。理解这些词语,可以让学生充分认识到文言文和现代文的共通之处,消除他们学习文言文的恐惧心理。

从第一学段的“韵律诗”到“古诗”再到第二学段的“文言文”,教材中传统文化的学习序列非常清晰。本课的编排目的主要是通过学习,让学生和文言文见见面,消除陌生感,产生亲切感,并初步感受文言文的特点,培养学生学习文言文的兴趣。教学中,不可过分追求对课文内容的理解,更不需逐字逐句地理解课文,以免造成教学目标越位。

(四)关注生活,培养表达能力

生活是最大的素材库,本单元的“口语交际”与“习作”内容均来源于生活,旨在通过学习,引导学生积极关注生活,积累素材,学习表达。

本单元口语交际的话题是“请教”,引导学生反思怎样的请教是有效、得体的,并能应对和解决生活实际中遇到的问题。为了打开学生的思路,教材提供了两个与学生日常生活密切相关的真实情境,主要是从交往的内容方面启示学生,唤起学生的生活经验,同时也是在示范如何清楚地表达自己的想法。这两个情境所呈现的都是学生在交际过程中经常遇到的问题,容易引起学生的共鸣,触发学生的思考。

本单元的习作要求是“学写一件简单的事”,话题是“那次玩得真高兴”。这是小学阶段第一次要求学生写一件事,习作要求不需过高,内容相对完整即可。本次习作的重点是指导学生在回忆怎么玩的基础上,针对自己喜欢玩的内容,将玩的过程写下来,并表达出快乐的心情,从而不拘形式地写下真实的经历和感受。教材首先以插图的形式唤醒学生对快乐往事的记忆,引导学生知道“写什么”,为习作选材做铺垫。接着引导学生回忆玩耍的过程,梳理写作的顺序,并以小泡泡的形式提醒学生回忆往事的方法,让学生知道“怎么写”。教材的编排也关注对学生习作评改方法的引导。可在自读和互读的基础上,给予学生自主修改权,以期达到在交流中分享快乐和修改习作的目的。

二、围绕要素,发展语文思维

三年级上册第八单元的教学总体上需要围绕“学习带着问题默读”这一要素展开,在默读比较中引领学生理解课文内容,读思结合体味语言特色,发展学生的语文思维能力。

(一)默读比较,理解课文内容

汪潮教授曾经说过,“比较是一种比较好的方法”。对于三年级的学生而言,很多说不清楚讲不明白的地方比一比就清晰了。在第八单元的课文中,有多处课后题引导学生通过“比较”的方法进一步理解课文,体会语言的特色。

首先,要紧紧围绕课后题展开教学,引导学生进行比较。《司马光》一课的教学可以充分利用学生的好奇心,根据课后第3题,将文言文与现代文进行比较,充分发现文言文和现代文的不同。比如,文言文篇幅较短,文后有注释。这样短小的文言文以前没有学到过,引发学生的学习期待。同时,教师更需要做的是在比较中引领学生发现文言文和现代文的共通之处,如文言文中很多词语的意思和现代文是一样的。目的在于消除学生学习文言文的恐惧感,初步感受文言的特点以及学习文言文的方法。教师还可以通过比较突破教学难点。如,“瓮”在现在的生活中并不常见,学生往往会简单地以“缸”代之,这和现代文故事“司马光砸缸”有很大的关系。在理解时,可以将“瓮”和“缸”的图片进行比较,让学生大致了解它们之间的区别,知道“收口为瓮,敞口为缸”,简而言之,瓮的口比缸小。

教学《掌声》一课时,教师可先让学生依据课后题,默读课文,圈画英子在两次掌声前后的不同表现,在比较中默读体会英子内心的感受。还可抓住掌声前后的两个“一摇一晃”进行比较理解,想想前一个“一摇一晃”和后一个“一摇一晃”,英子的内心有什么不同。学生在角色转换、设身体验和比较理解中,不难感受到英子的心情由掌声前的矛盾、忧郁、自卑、害怕转化为掌声后的感动、自信、快乐。

《灰雀》一课则可以紧紧围绕课后第3题“从哪里能看出列宁和小男孩喜爱灰雀”来进行默读比较,找找列宁和男孩是怎么对待灰雀的,想想从中发现了什么,再展开讨论“你觉得灰雀会喜欢怎样的爱”。目的是在比较中明了爱有不同的表达方式。认同与尊重孩童情感,同时寻求更合适的表达方式。

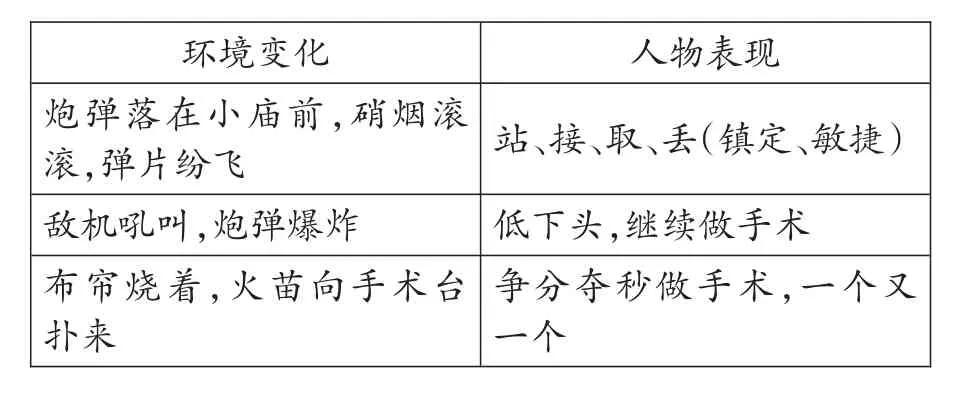

其次,还可以挖掘一些隐藏在课文中的相关内容,通过比较进一步理解内容,感受人物形象。如《手术台就是阵地》一课,学生就可通过比较环境的变化和白求恩大夫的表现,充分感受语言特色和人物的美好品质。

环境变化炮弹落在小庙前,硝烟滚滚,弹片纷飞敌机吼叫,炮弹爆炸布帘烧着,火苗向手术台扑来人物表现站、接、取、丢(镇定、敏捷)低下头,继续做手术争分夺秒做手术,一个又一个

通过上表的比较,学生可以非常清晰地看出,在战争环境越来越恶劣的情况下,白求恩大夫动作仍是那么流畅,意志仍是那么坚定。一位将手术台当作阵地的国际主义战士形象跃然纸上。

(二)紧扣目标,学习文言文

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出,“诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,展开想象,领悟诗文大意”,这是第二学段学生的阅读目标之一。《司马光》是统编教材中第一次出现的文言文,相较于人教版第一篇古文《杨氏之子》提前了两年。在教学中,教师要紧扣目标,不随意拔高目标,更不能异化目标。那么,三年级的文言文到底应该怎么教?教到什么程度?

一是以“读”为支架,在读中理解。文言文短小精悍,简短的文字讲述了一个完整的故事。学习文言文,要充分引导学生练习朗读,边读边试着理解。课后第1题明确要求学生在跟读中学会断句,多次诵读后背诵课文。教师应指导学生跟着老师把文章读正确,读出恰当的停顿。如:群儿/戏于庭,一儿/登瓮,足/跌没/水中。众/皆弃去,光/持石/击瓮/破之,水迸,儿/得活。这是课文朗读的基础,也是指导的重点。

在读出恰当停顿的基础上,学生还可试着读出对文本的理解。学生对故事比较熟悉,文言文本身的画面感也比较强。因此,教师可以引导学生结合之前读过的故事,利用课后的注释,边读课文边想象画面,用声音表现画面。

二是抓住动词展开想象,丰厚故事内容。文章尽管非常简短,但却用上了很多贴切的动词写出了场面感。比如“戏、登”描写了孩子们在玩耍时尽情游戏、攀爬。透过这两个动词,学生仿佛看到一群活泼可爱,无忧无虑嬉戏的孩子,而其中一个特别调皮,尝试着想要爬上大瓮。“跌、没”则让我们读出了这个孩子跌入大瓮,瞬间被水淹没的惊险场景。“弃”这个动词让我们看到了一群惊慌失措的孩子,跑的跑,哭的哭,喊的喊,与下文冷静机智的司马光形成了鲜明的对比。“持、击”这两个动词则充分写出了司马光的冷静和机智,在这危急的时刻,他用巧妙的办法救了自己的小伙伴。“迸”与“流”不同,它比“流”更急,更有力,写出了水一下子从瓮中涌出来的状态。通过对这些动词的品味,教师引导学生展开想象,让故事内容像电影一样在脑中播放一遍。这有利于理解课文,为讲述故事做铺垫。

(三)读思结合,体味语言特色

本单元的课文大多语言细腻、质朴,看似平淡的叙述饱含着充沛的情感,尤其是对人物神态、动作的描写,生动反映出人物内心的情感。教学中可以“读”为主线,以疑促读,以读促思,读思结合,体味语言特色。

首先,可以读人物动作。以《掌声》一课为例,可引导学生抓住人物动作及神态的关键词语,体会人物的心情。英子在两次掌声前后有明显的不同表现:“英子犹豫了一会儿,慢吞吞地站了起来,眼圈红红的。在全班同学的注视下,她终于一摇一晃地走上了讲台。”“英子向大家深深地鞠了一躬,然后,在掌声里一摇一晃地走下了讲台。”学生抓住这两个“一摇一晃”,思考英子的内心变化。在深入理解内容、体验情感的过程中,教师要随机进行朗读指导。通过对两次“一摇一晃”的对比,学生的朗读从掌声前的低沉缓慢变为掌声后的活泼跳跃,他们在读中进一步感受人物情感的变化。最后,教师引导学生发现,整个过程中并没有直接使用体现英子情感变化的词,这种变化是通过对英子的动作、神态等细节的描写表达出来的,让学生领悟这一描写人物情感的好方法。

其次,可以读人物对话。以《灰雀》一课为例,在引导学生感受列宁和男孩对灰雀的喜爱时,可抓住人物的对话,读思结合,读懂“爱”的不同方式和人物的内心。当灰雀消失时,列宁“在周围的树林中找遍了”。在列宁和小男孩的对话中,可以体会到列宁对灰雀的喜爱和关心。同样,孩子对灰雀也是喜爱的。他用孩童天真的方式表达爱,把灰雀抓起来了,当意识到自己的错误时,又“肯定地说”“一定会飞回来”。在教学中,教师引导学生读思结合,找找列宁和男孩是怎么对待灰雀的,想想从中发现了什么,再展开讨论。

文章语言简洁,探究平静的语言背后丰富的内心活动是教学的重点,需要教师引导学生联系上下文,咀嚼人物的对话,对对话的留白处进行补充。如最初列宁问孩子有没有见到灰雀时,男孩说:“没……我没看见。”教师可以引导学生思考:这里男孩的话怎么读?他心里会想到什么?列宁善解人意,“自言自语”地说“多好的灰雀呀,可惜再也飞不回来了”。教师引导学生思考:列宁真的是说给自己听的吗?他为什么要这样说?可能在想些什么?列宁对灰雀的担心和惋惜使男孩受到了触动,于是说出了“它还活着”“一定会飞回来的”的话。男孩说这句话时,他“看看”列宁,“看看”后,他又会想些什么呢?这里有个下定决心鼓起勇气的心理变化过程。当列宁微笑着说“你好!灰雀,昨天你到哪儿去了”时,教师引导学生思考:他为什么不问男孩,而是去问一只不会说话也不懂得人话的鸟儿呢?列宁在想什么呢?这既表明列宁见到灰雀之后的喜悦,又体现他对男孩的尊重和呵护。平和的话语传递浓浓的爱意,促使男孩转变。列宁没有一句批评的话,而是通过自己对灰雀的担心来感染男孩,使男孩意识到错误。文中的对话有些没有出现提示语,教师可以引导学生联系上下文来添加说话者可能的神态、语气,再练习分角色朗读,并且可以表演读。把朗读和理解结合起来,在不断尝试比较中,体会人物的美好内心和语言特色。

(四)链接生活,多维度表达

“无话可说”“没什么可写”是学生在口语交际和习作课上经常遇到的困难。链接生活,关注生活,留心生活,从生活中寻找话题,是解决这一难题的好方法。本单元口语交际的话题是“请教”,精选了学生在生活中普遍遇到的问题或存在困难的交际内容。教师可充分利用教材提供的真实情境,让学生知道如何把遇到的问题表述清楚,如何有礼貌地开启话题。在交际过程中,教师选取的话题一定要与生活密切相关,引起学生的共鸣,触发学生对如何解决类似问题的思考。

习作时,教师可首先以文中的插图唤起学生的生活记忆,再让他们把玩的过程回想一遍,最后写下来。文中选取的材料都是学生日常经历过的事,只有真实的经历才能唤起情感的共鸣,才能做到“我手写我心”。因此,如果课堂上教师需要拓展其他的游戏或活动,也需把握“与生活链接”的原则,不然学生的作文将会是“空中楼阁水中月”。