薇甘菊颈盲蝽谷胱甘肽S-转移酶PmGSTd1基因克隆及表达分析

2019-01-09张传光泽桑梓朱家颖季梅刘凌张乃明

张传光 ,泽桑梓,朱家颖,季梅,刘凌,张乃明

1. 云南农业大学植物保护学院,云南 昆明 650201;2. 云南省林业有害生物防治检疫局,云南 昆明 650051;3. 云南省林业科学院,云南 昆明 650204;4. 西南林业大学,云南 昆明 650224

薇甘菊(Mikania micrantha)被认为世界上最具侵略性的杂草之一(Ming et al.,2017),也是唯一一种全国林业检疫有害植物(徐小伟等,2014)。泽桑梓等(2013)首次报道了云南瑞丽1种专食薇甘菊的昆虫,后被鉴定为盲蝽科(Miridae)新种——薇甘菊颈盲蝽[Pachypeltis micranthus Mu et Liu(Hemiptera: Miridae)](Yiran et al.,2017),是控制云南省瑞丽市薇甘菊极为重要的一种本土天敌昆虫(泽桑梓等,2017)。

薇甘菊颈盲蝽专食薇甘菊的生物学特性是昆虫与寄主植物在进化过程中相互协同选择的结果(Will et al.,2006;Walling,2008)。如入侵中国云南的薇甘菊挥发油内普遍存在 β-cadinene、allo-aromadendrene、β-caryophyllene 及 5-(1, 1-dimethylethyl)-2, 3-1H-Inden-1-one等多碳化合物(季梅等,2012;孙盟等,2013),而生长在原产地秘鲁的薇甘菊检测不到这些物质(Ni et al.,2007),此外,薇甘菊合成的化学防御素——缩合单宁也显著高于本地物种(倪广艳等,2014)。由此说明,为适应新的生境环境,薇甘菊次生代谢物的质和量都发生了改变。研究发现,被薇甘菊颈盲蝽取食后薇甘菊叶片中的防御性酶——过氧化物酶(POD)和苯丙氨酸酶(PAL)的活性下降,多酚氧化酶(PPO)活性提高(季梅等,2014;李胜等,2018),说明在被颈盲蝽取食后薇甘菊很快作出了防御反应。植物防御性次生物质对昆虫产生不利影响,甚至可以对昆虫产生毒杀作用,而昆虫则通过对植物次生物质的忌避取食、解毒代谢等多种机制,对寄主植物产生适应性(陈澄宇等,2015)。昆虫胞质谷胱甘肽-S转移酶(glutathione S-transferases,GSTs)是一个多功能的超家族酶类(Jakobsson et al.,2010),在代谢内源和外源性有毒物质中起着重要作用(Vontas et al.,2001;Enayati et al.,2010;Yu et al.,2018)。

有关昆虫 GST的研究主要集中在对农药的抗性和代谢解毒机制方面,对食物源有毒物质代谢机制方面的研究报道相对较少(李亚红,2014)。本研究旨在克隆薇甘菊颈盲蝽GST基因,研究其在不同部位的表达差异,为进一步解析微甘菊颈盲蝽与宿主植物相互作用机理奠定基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

薇甘菊颈盲蝽采自云南省瑞丽市,瑞丽属南亚热带季风性气候,全年分旱雨两季,基本无霜,年平均气温21 ℃,年降水量1394.8 mm,年平均日照2330 h。

采样点位于瑞丽市姐勒水库沿岸,将徒手捕捉的薇甘菊颈盲蝽成虫置于网袋中,随后挑选活力充沛的雌、雄个体各100头,分别用手术刀切分为触角、残体、翅膀、足4部分,将所有触角、翅膀、足各制成1个混合样品,任意挑选10个残体作为1个样品,共得到8个样品,然后将样品迅速保存至液氮中,带回实验室。

1.2 方法

1.2.1 总RNA的提取及GST基因的克隆

参照Trizol试剂说明书,对样品进行研磨,提取总 RNA,采用紫外分光光度计对提取到的总RNA进行质量检测,并储存于-80 ℃冰箱中备用。

以提取的总RNA为模板,用SMART™ RACE cDNA amplification kit(Clontech)反转录试剂盒合成cDNA第一链。根据实验室前期对薇甘菊颈盲蝽cDNA文库测序获得的GST片段序列,设计5′RACE和 3′RACE 特异性引物(5′-TCCAACGGAGTT AAACGAC-3′和 5′-CCATCTTGATTGGCAGTTTT G-3′),以反转录合成的cDNA为模板,参照RACE试剂盒说明书,PCR扩增该基因的3′端和5′端序列。PCR反应条件为:94 ℃预变性2 min;94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸40 s,35个循环;72 ℃延伸10 min。用1%的琼脂糖凝胶电泳对PCR产物进行检测。利用凝胶回收试剂盒对PCR产物进行回收纯化,TA克隆接入 pGEM®-T-easy载体(Promega),蓝白斑筛选,挑取阳性克隆送至昆明硕擎生物科技有限公司进行测序(Zhu et al.,2014)。

1.2.2 序列分析

用 ORFfinder(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/)将 GST的核苷酸序列翻译成氨基酸序列;用 ProtParam(https://web.expasy.org/protparam/)对蛋白进行基本进化性质分析;SignalP 4.1 Server(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP-4.1/)对信号肽进行预测;用ClustalX 1.83进行多序列比对分析进化树(Thompson et al.,2002),MEGA 7.0 软件构建NJ(neighbor-joining)分子系统进化树(Kumar et al.,2016)。

1.2.3 荧光定量PCR

用Trizol试剂提取各样品总RNA,将各样品总RNA定量至1 µg,利用RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit试剂盒反转录合成cDNA模板。根据实验前期克隆获得的GST cDNA序列,设计特异性引 物 ( 5′-AACCAATGATTATGGGGGGA-3′和5′-ACTCAACGCCTCAAGTGTCG-3′),对该基因在薇甘菊颈盲蝽不同性别、不同部位中的表达量进行荧光定量 PCR分析。以 18S RNA为内参基因( 5′-TTTCAAATGTCTGCCTTATC-3′和 5′-TGTGG TAGCCGTTTCTC A-3′),每个样品重复3次。PCR反应条件为:95 ℃预变性2 min;95 ℃变性10 s,55 ℃退火20 s,39个循环。荧光定量PCR结果采用2-ΔΔCT法进行计算,根据该方法把表达量最低的样品表达量值定义为1(Livak et al.,2001)。

运用 Excel对数据进行整理,IBM SPSS Statistics进行方差分析和S-N-K多重比较,Origin Pro 2016进行图形绘制。

2 结果与分析

2.1 PmGSTd1的生物信息学分析

2.1.1 PmGSTd1编码氨基酸的理化性质

PmGSTd1 cDNA全长为977 bp,ORF为720 bp,5′端非编码区 166 bp,3′端非编码区 78 bp(图 1)。该基因编码 240个氨基酸,N端 1-18号氨基酸(MKHSLALLAIAFLQTAIA)为信号肽(图1双划线部分),可以推测其为 1个分泌蛋白;另外,3′端存在一个可能的AATAAA加尾信号(图1下划线部分)。PmGSTd1编码氨基酸的理化性质如表 1所示,PmGSTd1编码240个氨基酸,分子质量为27.28 kD;该蛋白呈弱疏水性,结构稳定;等电点为8.41,说明此蛋白在pH=8.41的溶液中最不稳定,溶解度最小。

2.1.2 PmGSTd1序列及保守进化分析

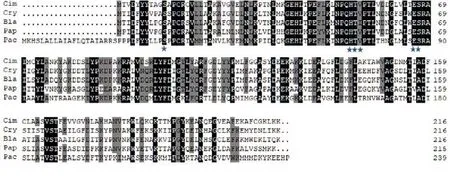

不同物种的GST基因序列均有高度的同源性,Blast结果表明,PmGSTd1与其他昆虫 delta家族GST之间相似度均大于 40%,与温带臭虫 Cimex lectularius、砂白蚁Cryptotermes secundus、德国小蠊Blattella germanica、金凤蝶Papilio machaon的GST同源性分别为56%、51%、51%、46%(图2),且均具有保守的谷胱甘肽结合位点(G-site)(图1)。

图1 PmGSTd1 cDNA序列及推测的氨基酸序列Fig. 1 The cDNA and deduced protein sequence of PmGSTd1

表1 PmGSTd1理化性质Table1 Physical and chemical properties of PmGSTd1

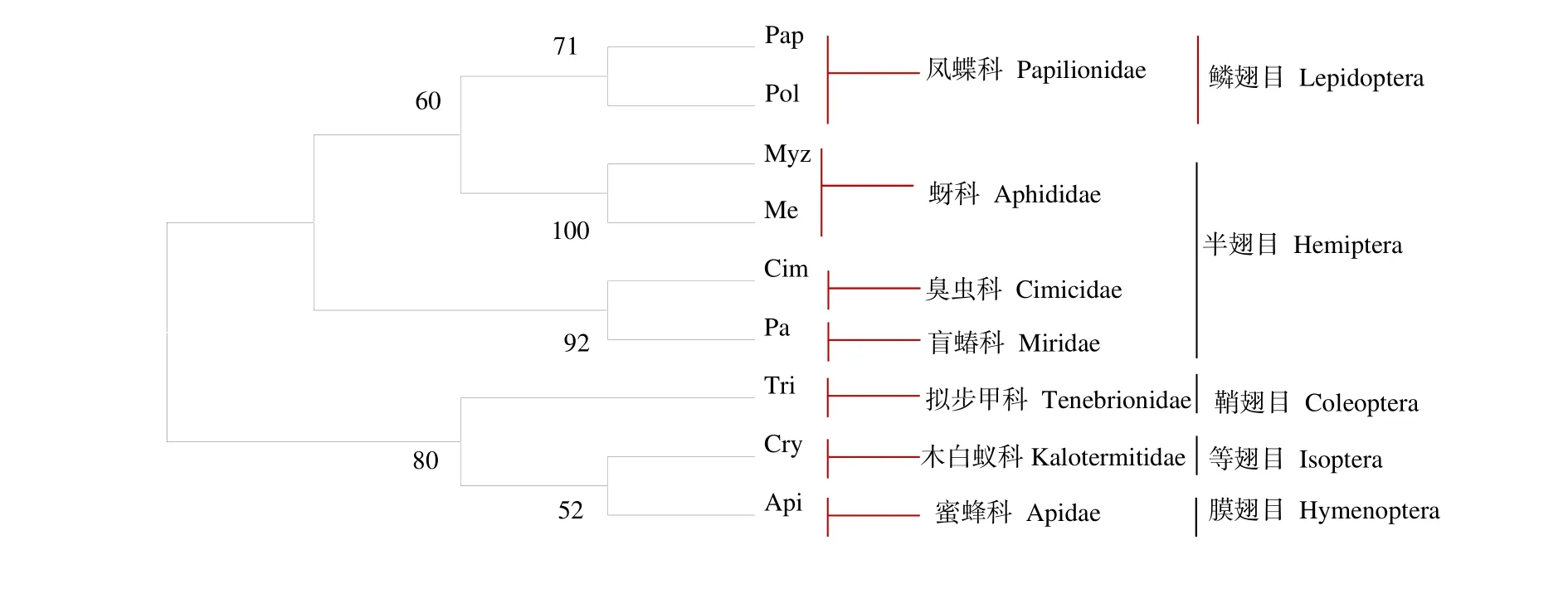

系统进化树显示,薇甘菊颈盲与温带臭虫Cimex lectularius(Cimicidae:Hemiptera)GST 基因的同源性处于同一分支上,进化关系最近(图3),说明这2个delta GST可能起源于同一个祖先基因。

2.2 荧光定量PCR分析

GST基因在薇甘菊颈盲蝽不同部位皆有表达,总体而言,其在雄虫各部位的表达量均显著高于雌虫(残体除外),雄虫翅膀、触角、足部、残体中的表达分别是雌虫相应部位的4.49倍、2.11倍、1.68倍、1.33倍。雌虫和雄虫GST在各部位的相对表均以足部表达量为最高,且显著高于翅膀、触角及残体中的表达量(图4)。

就雌虫而言,GST在翅膀中的表达量显著低于其他部位,而触角和残体中的表达量基本相当,分别是翅膀表达量的1.99倍和2.20倍。就雄虫而言,GST在残体中的表达水平显著低于其他部位,触角与翅膀中的表达水平基本相当,分别是残体中表达量的1.43倍和1.53倍。

图2 薇甘菊颈盲蝽PmGSTd1与其他昆虫GST多序列比对Fig. 2 Multiple alignment of PmGSTd1 from Pachypeltis micranthus and other insects保守性极高和保守性较高的残基位点分别用黑色阴影和灰色阴影表示Residues identical or similar are highlighted in black and grey respectively. Cim:温带臭虫 Cimex lectularius,XP_014249034.1;Cry,砂白蚁Cryptotermes secundus,XP 023712416.1;Bla:德国小蠊 Blattella germanica,AEV23880.1;Pap,金凤蝶 Papilio machaon,XP 014359621.1;Pac:薇甘菊颈盲蝽 Pachypeltis micranthus

图3 PmGSTd1基因系统发育树Fig. 3 Phylogenetic tree of PmGSTd1Pap,金凤蝶 Papilio machaon,XP 014359621.1;Pol,玉带凤蝶 Papilio polytes,XP 013142316.1;Myz,桃蚜 Myzus persicae,XP 022166553.1;Mel,高粱蚜 Melanaphis sacchari,XP 025204059.1;Cim,温带臭虫 Cimex lectularius,XP 014260234.1;Cry,砂白蚁 Cryptotermes secundus,XP 023712416.1;Api,意大利蜜蜂 Apis mellifera,XP 006563394.1;Tri,赤拟谷盗 Tribolium castaneum,XP 015834775.1;Pac,薇甘菊颈盲蝽 Pachypeltis micranthus。物种拉丁名后为该序列GenBank登录号。GenBank accession number is followed by species name

图4 PmGSTd1基因在不同部位中的表达量Fig. 4 Relative expression level of PmGSTd1 at different partsFA,雌虫触角;FB,雌虫残体;FL,雌虫足;FW,雌虫翅膀;MA,雄虫触角;MB,雄虫残体;ML,雄虫足;MW,雄虫翅膀。不同字母表示在5%水平上差异显著FA, antenna of female; FB, residual body of female; FL, leg of female; FW, wing of female; MA, antenna of male; MB, residual body of male; ML, leg of male; MW, wing of male. Different letters mean significant differences at 5% level

3 讨论

谷胱甘肽 S-转移酶是一类二聚体多基因家族的多功能蛋白,依据GSTs调节大部分特异性底物所具有的不同催化活性,将 GSTs分为 Delta、Epsilon、Sigma、Omega、Theta、Zeta 家族和未知家族,其中 Delta和 Epsilon家族仅存在于昆虫中(Ding et al.,2003;Lumjuan et al.,2007;余泉友等,2010;尤燕春等,2013)。将PmGSTd1推导出来的氨基酸序列与NCBI已公布的其他昆虫GST序列进行比对,然后采用 MEGE7.0软件中的邻接法进行系统发育树构建,结果表明,此次克隆到的PmGSTd1基因与其他昆虫的GST Delta家族基因的同源性都大于40%,且PmGSTd1谷胱甘肽结合位点(G-site)处的6个氨基酸残基(Ser 32,His 73,Thr 74,Val 75,Glu 87,Ser88)的位置非常保守(图2),所以此次从薇甘菊颈盲蝽体内克隆到的PmGSTd1基因属于Delta家族(何超等,2017;苗娅等,2018)。另外,PmGSTd1 N端有一个明显的信号肽结构(图 1双划线部分),可以推测其为 1个分泌蛋白。

昆虫为避免受到内源或外源有毒物质的侵害,在长期进化过程中形成了一套代谢此类物质的解毒酶系统,GSTs家族便是该酶系统的重要组成之一。其功能主要包括:(1)解毒异源有毒物质;(2)保护细胞免受氧化损伤;(3)对内源代谢物和外源化合物进行细胞间运输(Low et al.,2010;Yang et al.,2016)。在新的生境中,薇甘菊防御性次生代谢物的质和量都发生了改变,对于以薇甘菊为唯一食物来源的薇甘菊颈盲蝽而言,Delta家族在面对环境的选择压力中起着重要的作用(Ranson et al.,2002),可让昆虫更好地适应寄主植物的次生代谢物质。从图 4可知,PmGSTd1在雄、雌虫残体中都有表达,可以推测代谢食物源毒素是 PmGSTd1的功能之一,且雄虫表达量高于雌虫,可能与雄虫取食量更大有关(泽桑梓等,2017)。

昆虫通过触角识别环境中的气味分子,在长期进化过程中,昆虫形成了高度灵敏的嗅觉系统以适应环境和生存(Vogt et al.,2015;Brito et al.,2016),PmGSTd1在雌雄虫的触角中都有较高的表达量,且雄虫触角中的表达量是雌虫的2.11倍(图4),可能是GSTs参与了气味分子降解(Vogt,2005),以避免或减轻潜在有害化合物对感觉神经元造成伤害。此外,GSTs还可以作为结构蛋白分布于昆虫间接飞翔肌(Ranson et al.,2005),而PmGSTd1在雄虫翅膀中的表达显著大于雌虫,这可能是因为雄虫的飞翔能力明显强于雌虫(泽桑梓等,2017)。

4 结论

(1)薇甘菊颈盲蝽PmGSTd1是属于GST delta家族的一个分泌蛋白,与温带臭虫(Cimex lectularius)GST的亲缘关系最近。

(2)PmGSTd1在雌、雄虫的各部位均有表达,且均表现为足部的表达量明显高于其他部位;雄虫各部位的表达量(残体除外)均显著高于雌虫,雄虫翅膀、触角、足部、残体中的表达分别是雌虫相应部位的4.49倍、2.11倍、1.68倍、1.33倍。

(3)PmGSTd1基因功能可能包括代谢食物源毒素、降解气味分子及飞翔肌的结构蛋白。