基于CoCA分析的长江干流浮游动植物群落交互影响研究

2019-01-09胡俊池仕运郑金秀陈明秀

胡俊,池仕运,郑金秀,陈明秀

水利部中国科学院水工程生态研究所,湖北 武汉 430079

浮游植物作为水生态系统中的初级生产者,是水生态系统能量流动和物质循环的基础,而浮游动物除直接摄食浮游植物外,也是一些鱼类的重要饵料。浮游植物和浮游动物作为水生态系统中食物链的重要组成部分,是营养物质循环和能量流动的重要环节(Lepistö et al.,2004;Liu et al.,2010;杜明勇等,2014)。鉴于浮游植物和浮游动物对生态系统的结构和功能起着重要的调控作用,近年来浮游植物和浮游动物的群落特征及其演替规律受到广泛关注。内陆河流、湖泊因富营养化问题,其浮游动植物群落与水质因子之间的关系尤其受到关注(黄廷林等,2016;李慧明,2012;田泽斌等,2014;赵文等,2002)。同为水生态系统重要的环节,浮游动物作用的特殊性在于一方面与浮游植物一样,是鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙(Aristichthys nobilis)等经济鱼类的主要饵料,另一方面作为食物链的第二级,又通过摄食作用制约着浮游植物的发展(蔡庆华,1995;张丽彬等,2007)。因此,研究浮游动物与浮游植物的相互关系,对渔业生产和环境保护等皆有重要意义。对浮游动物与浮游植物资源存量、群落分布特征等进行观测和深入研究,也有助于加深了解整个水生态系统结构和功能(Bowman et al.,2008;王小冬等,2005)。然而,目前相关研究多局限于浮游动物或浮游植物与水环境因子的关系、种群和群落演替以及特定浮游动物与特定浮游植物之间的滤食作用等,缺乏将浮游植物和浮游动物群落作为整体分析它们之间的相互关系的研究。

长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区于 1992年经国务院批准建立,辖长江89 km石首江段和天鹅洲故道,该区域生态环境的优劣直接关系到生活于其中的保护动物如白鱀豚(Lipotes vexillifer)和江豚(Neophocaena asiaeorientalis)等栖息环境的好坏,进而影响其种群的正常繁衍和维系。本研究以湖北石首长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区附近长江河段(89 km)为研究对象,采用多元统计方法,研究该河段浮游动植物群落结构及季节变化,探讨浮游动植物之间的相互关系,为该区域生态系统保护与研究工作提供基础资料和科学依据。

1 材料与方法

1.1 站位设置

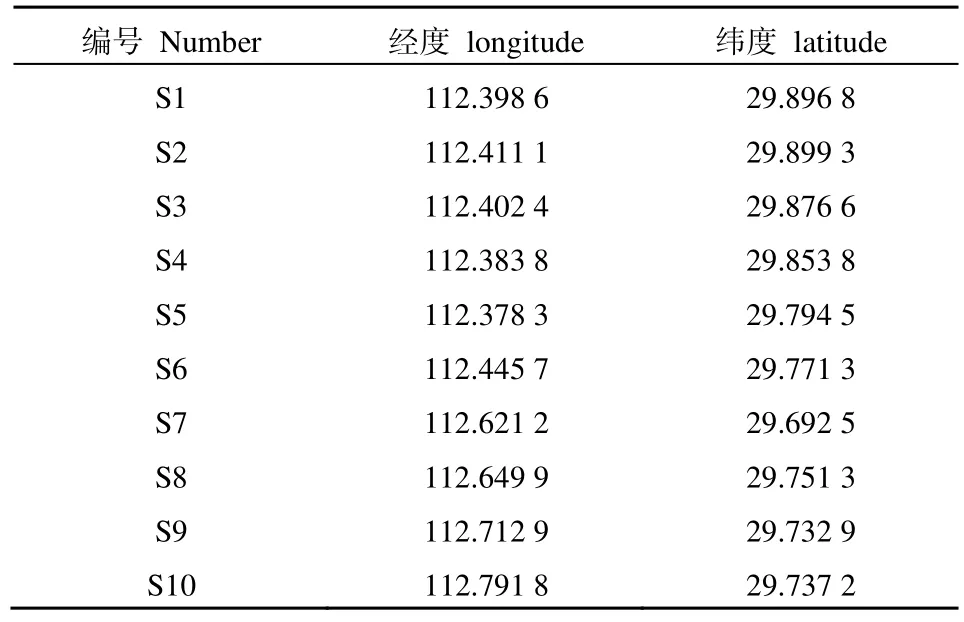

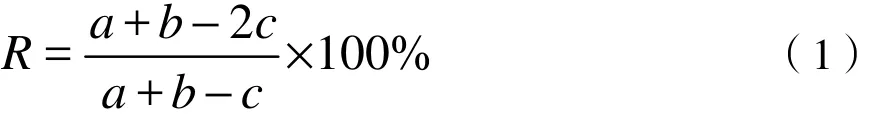

项目组对调查河段(图1)进行了4次采样,分别为2014年10月(秋季)、2015年1月(冬季)、2015年5月(春季)和2015年7月(夏季)。具体采样站位信息如表1所示。

表1 采样点位置信息Table 1 Information of sampling sites

1.2 样品采集与分析

浮游生物样品使用25号和13号生物网进行采集,浮游植物定性样品使用25号浮游生物网在表层0.5 m处以20~30 cm·s-1的速度作“∞”字形缓慢拖动5~10 min,待水滤去后,打开阀门将浮游生物倒入贴有标签的标本瓶中。浮游动物定性样采集方法与浮游植物相同,原生动物和轮虫使用25号浮游生物网,浮游甲壳动物用13号浮游生物网采集。定性样品按5%的体积比加入甲醛溶液固定。物种鉴定到种或属。所有样品均于显微镜下观察鉴定。

1.3 数据分析

1.3.1 种类更替率分析

种类更替率(R)采用如下公式计算(杜飞雁等,2013):

式中,a与b分别为相邻2个季节的种类数;c为相邻2个季节的共同种类数。

1.3.2 排序分析

由于本研究不同物种数据为0~1类型数据,采用基于单峰模型的去趋势对应分析(Detrended Correspondence Analysis,DCA)分析不同浮游生物群落的季节分布特征。

采用 Co-Correspondence Analysis(CoCA)研究浮游植物和浮游动物群落之间的相互作用。CoCA是一种较新的排序方法,其分析模式与CCA(Canonical Correspondence analysis)类似,但是克服了 CCA只能用于群落数据和环境变量分析的不足,该方法可以直接用来分析比较群落之间相互联系(ter Braak et al.,2004)。

所有排序分析及排序图的绘制运用 Canoco 5.0软件完成。其他数据分析及绘图运用Office 365完成。

2 结果

2.1 浮游植物组成

图1 采样点位置示意图Fig. 1 Map of sampling sites

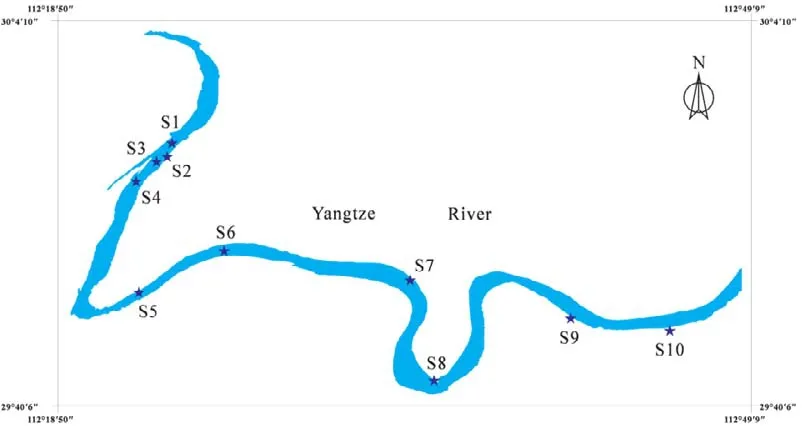

4次调查共检出浮游植物104种,其中硅藻58种,甲藻4种,金藻3种,蓝藻12种,裸藻2种,绿藻22种,隐藻3种。从季节分布看,四季浮游植物种类变化不大(图 2)。春、夏、秋、冬四季浮游植物种类数依次为57、45、59、68。冬季浮游植物种类数最高,而春夏两季种类数接近,且四季均以硅藻种类数最高。从年度出现频次看(图2),出现频次超过50%的包括:硅藻门10种,分别为变异直链藻(Melosira varians)、奇异杆状藻(Bacillaria paradoxa)、小环藻(Cyclotella sp)、尖针杆藻(Synedra acus)、曲壳藻(Achnanthes sp.)、美丽星杆藻(Asterionella Formosa)、肘状脆杆藻(Fragilaria ulna)、螺旋颗粒直链藻(Melosira granulata var. angustissima f. spiralis)、谷皮菱形藻(Nitzschia palea)、颗粒直链最窄变种藻(Melosira granulata var. angustissima);蓝藻门2种,分别为小席藻(Phormidium tenue)、色球藻(Chroococcus sp);隐藻门2种,分别为卵形隐藻(Cryptomonas ovata)和尖尾蓝隐藻(Chroomonas acuta)。

无论是种类数量,还是出现频次,均以硅藻门浮游植物为首,其次是绿藻门和蓝藻门浮游植物。隐藻种类虽仅有3种,但是其中有两种的出现频次均超过了50%,也属出现频次较高的门类。

2.2 浮游动物组成

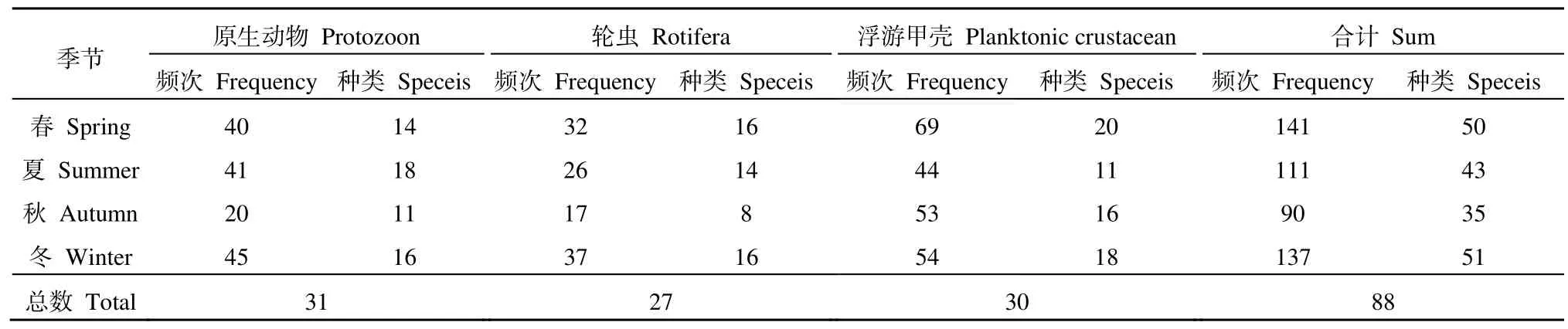

本次调查共检出浮游动物 88种。其中,原生动物、轮虫和浮游甲壳三大类群种类数依次为31、27和30(表2)。

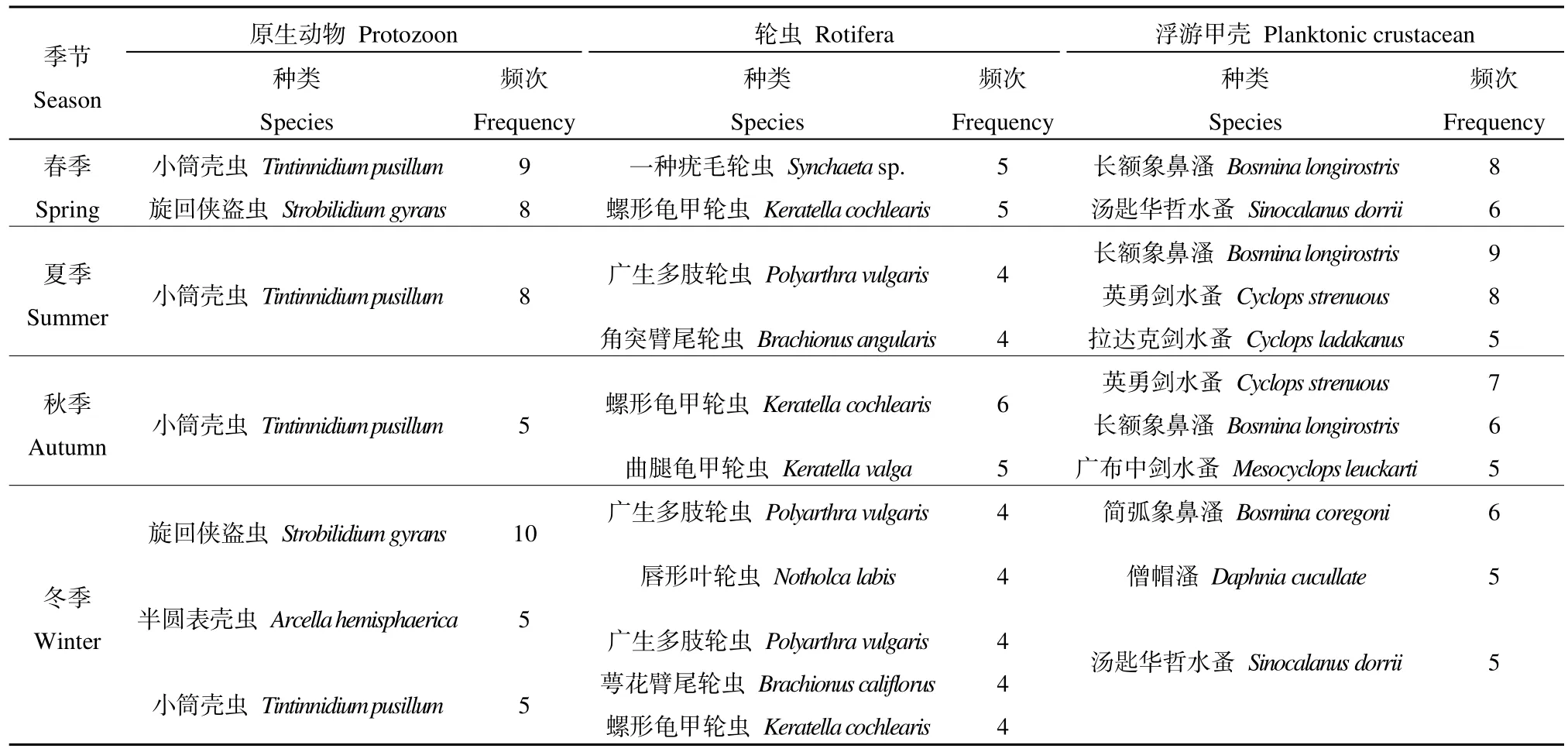

原生动物31种,隶属20属。春季检出原生动物16种,夏季检出18种,秋季检出20种,冬季检出16种。年度出现频次超过20%的常见种有小筒壳虫(Tintinnidium pusillum)、旋回侠盗虫(Strobilidium gyrans)、半圆表壳虫(Arcella hemisphaerica)、针棘匣壳虫(Centropyxis aculeate)和无棘匣壳虫(Centropyxis ecornis),并且这5个种类在4次采样中均被检出,在两个季节均被检出的有20种。

轮虫27种,隶属18属。其中,春季检出轮虫16种,夏季检出14种,秋季检出8种,冬季检出16种。年度出现频次超过20%的常见种有螺形龟甲轮虫(Keratella cochlearis)、角突臂尾轮虫(Brachionus angularis)、广生多肢轮虫(Polyarthra vulgaris)、萼花臂尾轮虫(Brachionus califlorus)和唇形叶轮虫(Notholca labis)。

图2 浮游植物各门类种类与出现频次分布图Fig. 2 The distributions of occurring frequencies and species numbers of all phytoplankton phylum

表2 浮游动物种类数及检出频次Table 2 The species and frequency of zooplankton

浮游甲壳动物30种,隶属22属。其中,桡足类16种,枝角类13种及无节幼体(Nauplius)。春季检出甲壳动物20种,夏季检出11种,秋季检出16种,冬季检出18种。从年度出现频次来看,出现频次超过 20%的物种有僧帽溞(Daphnia cucullate)、右突新镖水蚤(Neodiaptomus schmackeri)、广布中剑水蚤(Mesocyclops leuckarti)、拉达克剑水蚤(Cyclops ladakanus)、汤匙华哲水蚤(Sinocalanus dorrii)、简弧象鼻溞(Bosmina coregoni)、英勇剑水蚤(Cyclops strenuus)、长额象鼻溞(Bosmina longirostris)。

总体而言,春冬两季浮游动物种类数和检出频次高于夏秋两季,尤其是秋季种类数和检出频次远低于春冬两季。从表3可知,原生动物在冬季和春季分别有 2个种类和 3个种类出现频次超过 50%(大于或等于5次),其中小筒壳虫(Tintinnidium pusillum)四季均被检出,其在春夏季的检出率达80%以上;轮虫优势种类并不明显,夏冬两季均没有出现检出率超出50%的种类,尽管夏冬两季种类数比较高;浮游甲壳动物中长额象鼻溞(Bosmina longirostris)在春季、夏季和秋季出现频次较高,而英勇剑水蚤(Cyclops strenuous)则在夏秋季出现频次较高,汤匙华哲水蚤(Sinocalanus dorrii)则在冬春两季出现频次较高。进一步从种群更替率来看,浮游动物各类群季节之间种类更替率均高于50%,其中夏—秋之间种类更替最为明显,轮虫更替率可达到77.8%(表4)。

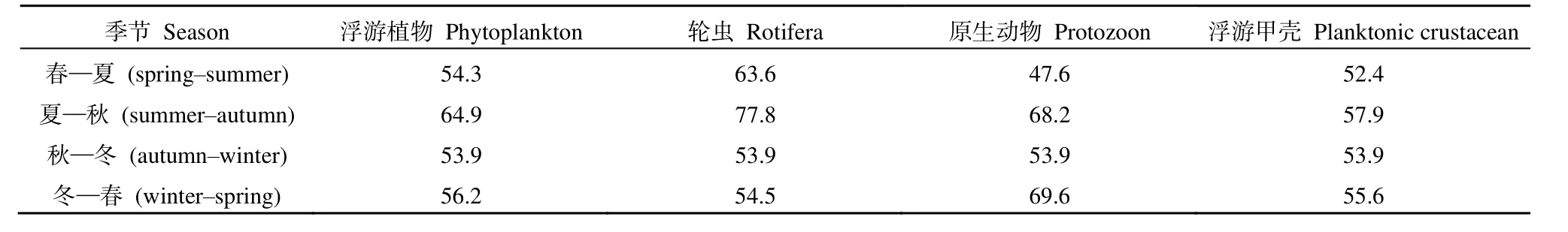

2.3 DCA分析

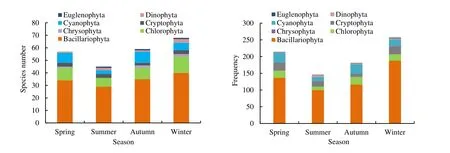

浮游植物、轮虫、原生动物及浮游甲壳动物DCA排序结果如图3所示。浮游植物群落组成排序显示,不同季节的采样点在排序图中被明显区分开,尤其是冬季采样点位置远离其他三季,仅春、夏两季采样点略有相交。原生动物排序图则显示,原生动物种类在冬春两季区别较大,表明冬季至春季时,原生动物种类变化较为明显;浮游甲壳动物则是春夏两季区别较大,表明春季到夏季时其种类变化较大;轮虫四季没有明显差异。

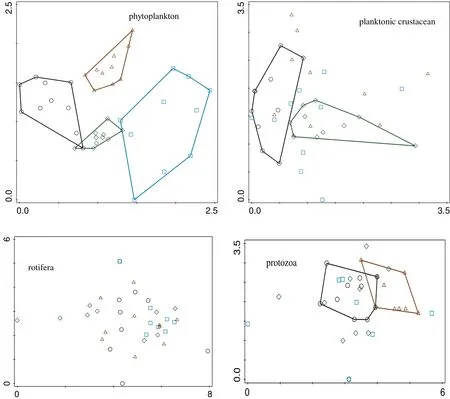

2.4 CoCA分析

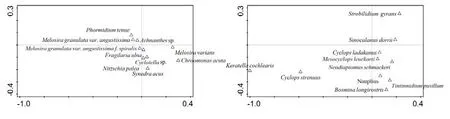

采用CoCA分析浮游植物与浮游动物之间的关系,结果显示浮游植物与浮游动物之间的相关性显著(P=0.014)。前 4个排序轴解释了 44%共同方差,且4个排序轴相关性依次为:0.9212、0.9444、0.9194、0.9061,均超过了0.9000。较高的相关性及共同方差比例表明浮游动物与浮游植物之间存在显著的交互作用(Hanson et al.,2015)。浮游动植物名列前10的种类得分占总得分比例约为40%,因此图4仅显示了浮游植物和浮游动物拟合权重最高的前 10种类,以便更好地观察浮游动植物之间起主要作用的种类。

表3 浮游动物出现频次不低于5次的种类Table 3 The species of zooplankton with the frequency higher than or equal to 5 times

表4 种群更替率分析Table 4 The recruitment rate

图3 DCA排序图(○:春季;◇:夏季;□:秋季;△:冬季)Fig. 3 The ordination plot of DCA (○: spring; ◇: summer; □: autumn; △: winter)

拟合权重名列前10的浮游植物中有:硅藻门8种,分别为小环藻(Cyclotella sp.)、肘状脆杆藻(Fragilaria ulna)、颗粒直链最窄变种藻(Melosira granulata var. angustissima)、谷皮菱形藻(Nitzschia palea)、尖针杆藻(Synedra acus)、螺旋颗粒直链藻(Melosira granulata var. angustissima f. spiralis)、变异直链藻(Melosira varians)、曲壳藻(Achnanthes sp.);蓝藻门1种,为小席藻(Phormidium tenue);隐藻门1种,为尖尾蓝隐藻(Chroomonas acuta)。浮游动物则包括了:甲壳类6种,分别为英勇剑水蚤(Cyclops strenuus)、长额象鼻溞(Bosmina longirostris)、广布中剑水蚤(Mesocyclops leuckarti)、汤匙华哲水蚤(Sinocalanus dorrii)、拉达克剑水蚤(Cyclops ladakanus)、无节幼体(Nauplius);原生动物2种,分别为小筒壳虫(Tintinnidium pusillum)、旋回侠盗虫(Strobilidium gyrans);轮虫2种,分别为螺形龟甲轮虫(Keratella cochlearis)、角突臂尾轮虫(Brachionus angularis)。

此外,CoCA分析中权重最高的前10个采样点为:2月份采样点8个,5月份采样点1个,10月份采样点1个。

3 讨论

3.1 群落季节特征

本研究中,浮游动植物种群更替率达到了50%以上,并且以夏—秋交替时浮游植物和浮游动物种群更替率最高(表 3),表明夏秋换季时,浮游动物和浮游植物种类变化明显。DCA分析显示,不同季节浮游植物种类与出现频次存在明显差异(图3)。通常情况下,浮游植物种类组成、数量分布及丰度呈季节性变化(吴洁等,2001),而浮游植物种类组成、丰度等在天然水体中的变化除了与季节有关外,也与营养盐密切相关。在没有人为污染的自然淡水水体中,浮游植物季节性变化的一般规律是:春秋季以喜低温的硅藻、金藻为主,夏季以喜高温的蓝藻、绿藻为主,冬季浮游植物种类和数量都很少(Wang et al.,2007)。此外,中国河流包括长江浮游植物多以硅藻为主(洪松等,2002;黄春贵,2002)。本研究中,浮游植物的检出频次和种类,也均以硅藻门浮游植物占优。

虽然浮游动物种群更替率较高(表3),但是DCA排序却显示浮游动物季节差异不明显。例如,轮虫在夏—秋更替时,种群更替率可达 78%,而DCA排序则显示轮虫种类四季分布没有明显差异。这可能是因为种群更替率的计算仅包含了种类数,而DCA排序不仅包含种类变化,也包含频次变化。某些种类如偶见种可能季节变化明显,但出现频次低,在DCA分析中其所占比重小,故其对主要群落变化影响不大,反映到DCA排序图中则显示为四季群落分布无明显差异。然而,优势种类变化较明显,从每个季节出现的优势种和常见种可以看出其季节性差异,如轮虫中的龟甲轮虫四季都有被检出,而秋季出现频次最高,表明龟甲轮虫是秋季的优势种。在其他季节,则有许多其他种类出现并成为优势种,如春季的多肢轮虫、疣毛轮虫;夏季则以臂尾轮虫为主,各种类的臂尾轮虫也相继出现,成为该季节的优势群体;冬季除了多肢轮虫、臂尾轮虫较多之外,叶轮虫亦成为该季节的优势种。叶轮虫是对温度较为敏感的种类,一般在低温环境出现。原生动物和浮游甲壳动物的季节更替率虽没有轮虫高,但季节演替也是有迹可循的(郑金秀等,2015;郑金秀等,2011)。

3.2 群落相关性分析

浮游植物和浮游动物作为食物链中的重要组成部分,彼此间相互影响、关系密切。CoCA分析表明,调查河段浮游植物与浮游动物确实存在显著的交互作用。CoCA分析中拟合最适的前10位种类中,有6种浮游甲壳动物,2种轮虫以及2种原生动物,这表明浮游植物主要与浮游甲壳动物密切相关。这与许多已有研究结论类似,即一般的浮游动物,尤其是浮游甲壳动物,主要以浮游植物为食,有较强的控藻作用(Cabecinha et al.,2009;张丽彬等,2007;章宗涉等,1991;赵文等,2001)。进一步细分6种浮游甲壳动物,可以看到其中5种为桡足类。桡足类是中型浮游动物最重要的类群之一,它们对浮游植物有较强的摄食作用,能够显著降低水体的初级生产力(Mann,1993;王小冬等,2005)。浮游甲壳动物个体一般大于轮虫和原生动物,浮游植物与浮游甲壳动物的显著相互作用也符合“体积-效率”假说,即体积较大的浮游动物对浮游植物的捕食效率更高(Brooks et al.,1965)。由图4还可知,浮游植物多集中于两轴交汇处,而对应集中于两轴交汇处的浮游动物主要是英勇剑水蚤、广布中剑水蚤、汤匙华哲水蚤,三者均为体积相对较大的杂食或滤食性浮游动物。然而,也有研究表明,在富营养化的浅水湖泊中,轮虫和原生动物为浮游动物的主要组分,也是浮游植物的主要摄食者(Agasild et al.,2007)。

CoCA站位分析则显示,拟合最适的前10个站位主要集中在2月份,即冬季调查河段浮游植物和浮游甲壳动物相互作用更为明显。通常冬春季温度较低,硅藻门浮游植物多为优势种类,且4次采样过程中硅藻均为主要种类。CoCA分析中拟合前十的浮游植物种类,有硅藻门浮游植物8种,蓝藻门和隐藻门各1种(图3)。进一步分析表明,浮游甲壳动物主要影响的浮游植物是硅藻。可能在冬末春初水温较低时,浮游甲壳动物对浮游植物存在较为明显的“下行效应”(McQueen,1990);随着气温升高,这种“下行效应”不再明显。在调查河段,浮游甲壳动物对浮游植物的作用主要集中在冬季,且主要对硅藻产生影响。长江夏秋季水温较高时优势种类多以蓝绿藻为主(陈校辉等,2006;李

图4 CoCA的平面对偶图(左:浮游植物;右:浮游动物)Fig. 4 The dual ordination diagram of CoCA (left: phytoplankton; right: zooplankton)

世健等,2012),而水华蓝藻能够对浮游动物产生各种不利影响,如降低浮游动物的存活率、抑制生长和繁殖、降低摄食率等(李静等,2010;朱津永等,2008)。因此,目前对于能够引起水华的蓝藻的控制更多地采用非经典操纵,即通过鲢鳙等滤食性鱼类直接捕食藻类来控制水华(此里能布等,2012)。

4 小结

本研究显示,天鹅洲长江段浮游植物无论是种类还是出现频次均以硅藻门种类为首,其次是绿藻门和蓝藻门种类,隐藻门也属出现频次较高的门类。而浮游动物中原生动物、轮虫和浮游甲壳三大类群种类数依次为31、27和29。不同季节浮游植物种类与出现频次差异明显。浮游动物虽然种群更替率较高,但DCA排序显示其季节差异并不明显。CoCA分析显示,浮游植物与浮游动物之间相互影响显著;拟合权重分析进一步揭示了浮游植物与浮游动物的相互影响主要体现在硅藻门浮游植物和浮游甲壳动物在冬季的相互作用。本研究主要关注于浮游生物的种类数与频次,还有待进一步从现存量方面开展研究,以探讨浮游动植物群落之间的联系。