基于人口统计学变量的大学生传统节日文化认同群体差异分析

——以广州10所高校大学生为例

2018-12-14曾海宾

曾海宾,刘 伟

(广州番禺职业技术学院 1.团委;2.高职教育国际化研究所,广东 广州 511483)

2017年10月,习近平总书记在党的十九大报告中提出“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”重大战略部署。在文化全球化背景下,世界各国都意识到并十分重视文化对于本国发展的战略地位。日本和韩国都在1998年正式提出“文化立国”战略,英国在2002年提出“公民教育”,法国提出“法国精神”、俄罗斯总统普京提出“俄罗斯思想”等等[1]。目的都是希望本国在实现经济发展的同时保留自己的文化特性和价值观念,增进自己民族的文化认同和文化自信。

加强文化建设,提升文化自信的前提和基础是推进文化认同。所谓文化认同,简单的说就是人们对自己“文化身份”的确认。总结起来,个人对某种文化的认同程度主要受到三个方面的影响:年龄、家庭住址等人口统计学变量,个体自身的认知整合能力和包括文化因素本身、社会因素等环境因素。[2]而人口统计学变量是最为基本和稳定的影响因素。近年来,学界对大学生中国传统节日文化的情感及认同关注度越来越高,大学生对中国传统节日文化的认同状况如何,已成为考察大学生民族文化认同的重要观测点。然而,我们发现已有的调查研究中,虽大部分有报告调查样本的年级分布、专业情况、男女比例、家庭住址等人口统计学信息,但结合这些人口统计学信息来探讨传统节日文化的大学生群体差异的研究还不多,而且关于广州市的大学生传统节日文化状况的调研也不够充分。因此,了解广州市大学生传统节日文化认同的现状和群体差异,尝试分析其原因,为针对性实施大学生传统节日文化教育提供参考依据。

1 研究对象

研究选取了广州市10所高校的大学生为研究对象,发放调查问卷1 137份,最终获得有效调查问卷1 008份,其中本科院校5所、436份有效问卷,高职院校5所、572份有效问卷。调查问卷样本基本分布情况比较理想(见表1),其中出生年月在1990—1994的占比 4.9%,1995—1999年的占比91.0%,2000—2004年的占比4.1%;男生占比35.4%,女生占比64.6%;文科类专业学生占比38.2%,理科类专业学生占比50.2%,艺术类专业学生占比3.2%,其他类专业学生占比8.4%;在读专科占比57.7%,本科生占比38.6%,硕士研究生及以上占比3.7%;大学一年级学生占比28.6%,大学二年级占比45.4%,大学三年级学生占比15.2%,大学四年级学生占比7.0%,大学五年级及以上占比3.8%;家庭居住地在城市的占比40.8%,家庭居住地在农村的占比59.2%。

表1 调查样本的基本情况

2 研究方法

本研究在借鉴MEIM 量表( Multigroup Ethnic Identity Measure) 、MEIM – R 量表、EIS 量表(Ethnic Identity Scale)三个外文量表和秦向荣等[3]、万明钢等[4]学者的民族文化认同量表的基础上,结合文化认同的结构,按照了解程度(认知)、在情感上的认可(情感与评价)及其行为上的坚持(行为)三个维度,围绕大学生对传统节日文化认同具体描述来编制了调查问卷18题。问卷采用Likert五点量表,1~5分分别表示“非常不符合”到“非常符合”,分数越高,表明个体对传统节日文化的认同程度越高。问卷经预测检验和信效度分析后,题目数量删减为16题,全部题目Cronbach的α系数达到.961、总解释量为75.697%,行动维度7个题目Cronbach的α系数为.940、解释变异量为63.764%,情感维度5个题目Cronbach的α系数为.925、解释变异量为.925%,认知维度4个题目Cronbach的α系数为.861、解释变异量为4.598%。问卷具有较好的信效度,较好满足了测量学的要求。

正式问卷调查采用由课题组成员到访所调研高校内,随机向大学生现场发放问卷的方式进行直接调查取样。所获得的调查问卷经严格检查筛选后,运用SPSS软件进行严谨的数据分析。

3 调查结果分析

3.1 大学生对中国传统节日文化的认同情况

大学生在中国传统节日文化认同总分和各维度单题平均数的平均值和标准差如表2数据所示。依据台湾学者吴明隆[5]所主张之标准:五点量表平均数1.8以下为低等程度,1.81~2.60为中下程度,2.61~3.40为中等程度,3.41~4.20为中上程度,4.21以上为高等程度。可见,大学生对中国传统节日文化有较好的认同,认同总分(x= 3.85)处于中上程度。各维度的平均值介于3.61~3.96之间,都处在中上程度,相比较于大学生对中国传统节日文化的认知程度(x= 3.61),大学生对中国传统节日文化的情感与评价情况(x= 3.90)和行动情况(x= 3.96)略高一些。整体上,当代广州大学生对中国传统节日文化有较强的认同感,对传统节日的认知只停留在对时间、名称等浅层次了解,对传统节日的习俗和内涵的了解不够深入和全面。这个调查与李文辉等的调查结果[6]基本相符。首先,广州的大学生并没有因为国际化程度高,社会多元文化氛围浓厚,受西方节日文化冲击大,而明显导致其对中国传统节日文化认同度下降。他们对中西方两种节日文化保持着同样的兴趣和热情,甚至能够在两者之间轻松地切换,游刃有余。其次,广州大学生对中国传统节日文化认知水平偏低或许是当代大学生存在的普遍问题,从一个侧面反映出我国传统节日教育中存在对传统节日文化内涵挖掘不够,重形式轻内容的问题需要家庭、社会和学校引起重视。

表2 大学生对中国传统节日文化认同各维度的描述统计结果(x±s)

3.2 大学生中国传统节日文化认同在人口学变量上的差异情况

1)在性别层面上。经独立样本T检验,如表3,不同性别学生在认知情况(t=-3.37,p=0.001)、情感与评价情况(t=-6.68,p=0.000)和行动情况(t=-7.42,p=0.000)三个维度上都有显著差异,在认同总分(t=-7.33,p=0.000)也有显著差异。从平均数上看都是女生显著高于男生:在认知情况上,女生(M=3.67)显著高于男生(M=3.51);在情感与评价情况上,女生(M=4.01)显著高于男生(M=3.71);在行动情况上,女生(M=4.07)显著高于男生(M=3.75);在认同总分上,女生(M=3.95)显著高于男生(M=3.68)。男、女生在传统节日文化认同上的显著差异与男、女性别的不同人格特点有关。由于遗传、历史和社会发展等原因,人们对男、女群体容易形成“性别刻板印象”:男性通常被描述为是勇敢的、坚强的、富于冒险精神的、统治欲强、领导者的角色,女性被描述为是体贴的、顺服的、井井有条的、可爱的、情绪化的角色[7]。在对传统节日文化认知和态度表达方面,相对于喜欢冒险、抗争的男生,体贴、顺从的女生更愿意沿袭传统节日的习俗和文化传统,对传统节日文化认同度更高。而且,与男生相比,女生感情更加细腻和敏感,更加顾家,更愿意与家人团聚,甚至会主动承担起传统节日的节庆活动。另外,女生往往比男生更加安静和专注,他们会花更多时间来学习了解传统节日的时间、习俗、传说、历史背景等。因此,董莉等学者认为,通常女性似乎是民族文化的传承者,比起男性,她们有更高水平的民族认同[8]。

2)专业层面上。运用单因子方差分析可见,如表4,不同专业学生在认知情况(F=3.78,p=0.010)、情感与评价情况(F=8.88,p=0.000)和行动情况(F=10.38,p=0.000)三个维度上都有显著差异,在认同总分(F=10.65,p=0.000)也有显著差异。在0.05水平上,使用Scheffe进行事后比较,各专业组在认知情况上都未达到显著差异,这可能与各专业组之间比较中出现个别组别的显著水平接近0.05有关。在情感与评价情况上,文科生(M=4.01)显著高于理科生(M=3.82)和艺术生(M=3.57);在行动情况上,文科生(M=4.08)显著高于理科生(M=3.88)和艺术生(M=3.57);在认同总分上,文科生(M=3.96)显著高于理科生(M=3.78)和艺术生(M=3.52)。这与王绍霞关于大学生文化观与文化素养调查结果[8]基本相符。文化的传承和弘扬,需要依靠教育。人们对传统节日文化的认知和了解,主要通过家庭、社会和学校这些途径,而其中学校教育的作用尤为明显,因此由于专业背景及学生特点的不同,不同专业大学生对传统文化的认同程度会存在差异。一方面,由于知识基础、课程设置等学科背景的不同,文科类大学生文化素养普遍高于理科生和艺术生,文科生对传统节日文化的了解会更多,兴趣也更浓。另一方面,理工科、艺术类专业需要很强的连续性逻辑思维,课程连续性强,做实验、设计的任务重、要求高,学生在学习上不间断的时间投入要明显高于文科生,学科学习压力大一定程度上降低了理科生和艺术生对传统节日的关注度和参与度。

表3 不同性别学生在传统节日文化认同上的差异性

3)在学历层面上。运用单因子方差分析可见,如表5,不同学历层次学生除了在认知情况(F=3.21,p=0.041)上有显著差异外,在情感与评价情况(F=1.85,p=0.158)、行动情况(F=1.31,p=0.271)和在认同总分(F=0.23,p=0.793)都没有显著差异,之所以出现在认同总分上没有显著差异,而在认知情况上有显著差异,可能与认知情况的显著水平接近0.05有关。在0.05水平上,使用Scheffe进行事后比较,在认知情况上,专科生(M=3.67)显著高于本科生(M=3.54)。在传统节日文化认知上专科生显著高于本科生的统计结果有些出乎意料,人们一般会认为是学习基础和学习习惯越好的学生,其学识见识会更广,对中国传统节日文化的学习了解会更多。经过高考的严格筛选,本科生普遍比专科生具有更扎实的学习基础,也能形成更好的学习习惯,然而调查结果却反映本科生在传统节日文化认知上却比不上专科生。这或许在一定程度反映了我国应试教育存在的弊端。以应付升学考试为目的的应试教育,偏重智育、考试科目、分数,忽视中小学生素质的全面培养与发展,只能使学生学到一些知识,而不能在德、智、体、美、劳等方面得到全面和谐的发展[10]。因此,在目前的教育体制下,学习成绩与文化素养并没有形成正比关系,学习好、学历层次高的学生并不意味着其文化素养就高,并不意味着其对传统文化尤其是节日文化的认知就高。

表4 不同专业学生在传统节日文化认同上的差异性

表5 不同学历学生在传统节日文化认同上的差异性

4)在家庭居住地上。经独立样本T检验,如表6,不同家庭居住地的学生在认知情况(t=2.07,p=0.039)有显著差异,在情感与评价情况(t=0.63,p=0.527)、行动情况(t=-0.32,p=0.748)和认同总分(t=0.73,p=0.466)没有显著差异。根据平均数,在认知情况上,居住地在城市的大学生(M=3.67)明显高于居住地在农村的大学生(M=3.57)。之所以出现在认同总分上没有显著差异,而在认知情况上有显著差异,可能与认知情况的显著水平接近0.05有关。由于城市与农村的学校教育水平、家长文化程度的差距等因素影响,在同一教育大环境下,来自城市的学生普遍能够得到更多传统节日文化知识的灌输与熏陶,在传统节日文化知识与见识上城市学生与农村学生相比,显得更加“见多识广”。同时,近年来广州等各大城市全面贯彻弘扬中华传统文化的国家战略,在学校、家庭和社会中形成浓厚的传统节日文化宣传推广热潮,有力的提升了传统节日文化在城市学生的影响力和认知度,城市学生对传统节日文化有更多、更深的了解和体验。

表6 不同家庭居住地学生在传统节日文化认同上的差异性

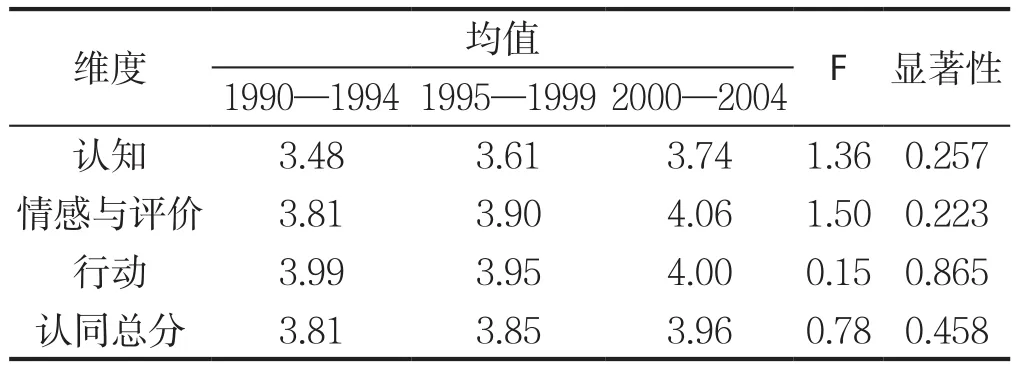

5)在年龄层面上。运用单因子方差分析,如表7,我们可以看到不同年龄阶段在认知情况(F=1.361,p=0.257)、情感与评价情况(F=1.501,p=0.223)和行动情况(F=0.145,p=0.865)三个维度上都有没有显著差异,在认同总分(F=0.781,p=0.458)也有没有显著差异。

表7 不同年龄段学生在传统节日文化认同上的差异性

6)在年级层面上。运用单因子方差分析可见,如表8,不同年级学生在认知情况(F=1.55,p=0.185)、情感与评价情况(F=1.95,p=0.101)和行动情况(F=0.71,p=0.588)三个维度上都有没有显著差异,在认同总分(F=1.46,p=0.213)也有没有显著差异。

表8 不同年级学生在传统节日文化认同上的差异性

4 结论与建议

4.1 结论

大学生对中国传统节日文化的整体认同程度处在中上水平。上述数据显示,大学生对中国传统节日文化的认同总分及认知情况、情感与评价情况、行动情况三个维度的平均值处在3.61~3.96之间,认同程度处在中上水平,认知情况为(M=3.61)排在最低。在传统节日文化认同上女生显著高于男生。上述调查数据显示,学生在认同总分和认同三个维度(认知情况、情感与评价情况和行动情况)上,女生的认同度都显著高于男生。在传统节日文化认同上文科生显著高于理科生和艺术生。根据统计结果,不同专业学生在认同总分以及认知情况、情感与评价情况和行动情况三个维度上都有显著差异,都是文科生显著高于理科生和艺术生。在传统节日文化认知上专科生显著高于本科生。根据上述调查数据,在传统节日文化认知上大学专科生显著高于本科生,显著水平(p=0.041)接近0.05。在传统节日文化认知上城市学生显著高于农村学生。上述调查数据显示,在传统节日文化认知情况上,居住地在城市的大学生显著高于居住地在农村的大学生,显著水平(p=0.039)接近0.05。

另外,调查数据还反映,在传统节日文化认同总分及各维度上,大学生不因年龄和年级的不同而产生显著差异。也就是说,目前年龄和年级对大学生的传统节日文化认同不会发生明显影响。

4.2 建议

1)实施分类分层教育,提高大学生传统节日文化教育的精准度和有效性。大学生对中国传统节日文化认同存在人口学上的显著差异,需要教育者运用分类分层教育理念,在开展大学生中国传统节日文化教育活动中,要充分考虑不同学生群体的认同基础和基本特点,要区分层次,突出重点,灵活设定教育目标,搭建教育平台和载体,对不同学生群体实施更加精准的教育。高校要加强统筹协调,将中国传统节日文化融入到人才培养目标之中,各学院和专业要根据学制、文理科、男女生比例等不同情况,通过将传统节日文化有效融入专业课程之中、开设传统文化选修课、设立节日文化讲座、举办节日文化宣传体验活动等方式,丰富传统节日文化教育活动的形式内容,让不同群体学生有更多的选择性。例如,可以多开展一些挑战性、体验性、实践性强的节日文化活动吸引男生的参与;可以将传统节日文化元素巧妙融入理工科类、艺术类专业课程教育之中,让学生在学习专业知识的同时提升节日文化认知;可以在本科院校多开设传统节日文化讲座;可以通过建设传统文化社团,进一步吸引和来自农村大学生的加入等等。

2)深入挖掘中国传统节日文化内涵,提高大学生的传统节日文化认知水平。大学生对中国传统节日文化认知存在不足,家庭、学校和社会要大力加强中国传统节日文化教育,特别要加强中国传统节日文化内涵教育,深入挖掘节日文化自身的“物质”、“仪式”和“精神”内涵,要充分发挥互联网新媒体、报纸、广播、电视等媒体的宣传教育作用,全面覆盖、大力宣传弘扬中国传统节日所蕴含的历史由来、精神追求和价值取向等丰富文化内涵,拓宽青年大学生的中国传统节日文化认知的深度和广度。同时,要按照教育部印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的总体设计和要求,重点加强中小学学生的传统节日文化教育,在迈入大学校园前就为其打下较为深厚的传统节日文化认知基础。

3)加强调查研究,更好地为高校传统节日文化教育提供理论支撑。把握新时代大学生的中国传统节日文化认同现状及其群体特征,深入实证的社会调查是关键。科学的调查研究结果,可以有效指导高校传统节日文化教育的实施。从本次调查样本及相关分析情况来看,还可以做以下的完善:一是1 008名大学生中95后的大学生居多,按五年一个跨度来汇总统计学生年龄的区分度恐怕不够精确,可以改成让学生直接具体年龄,按每一年进行统计,更加精准考察不同年龄学生在传统节日文化上的差异。二是鉴于家庭教育对学生的重要作用,应将学生家长的文化水平列入为人口学统计变量之中,以进一步考察家庭教育对学生传统节日文化认同的影响程度。三是由于学生党员、积极分子、学生干部与普通学生在大学生思想政治教育中的角色、作用以及所受教育的强度存在一定差异,可以将大学生的政治属性列入为人口学统计变量之中。