不同水稻品种对南方水稻黑条矮缩病的抗性

2018-12-11于文娟钟雪莲李红松陈永翠姬红丽周雪平彭云良

于文娟,钟雪莲,李红松,陈永翠,姬红丽,周雪平,彭云良,4*

(1.四川省农业科学院植物保护研究所/农业部西南作物有害生物综合治理重点实验室,四川成都 610066;2.中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193;3.广西壮族自治区桂林市兴安县农业局,广西 兴安 541300;4.中国水稻研究所/水稻生物学国家重点实验室,浙江杭州 311401)

【研究意义】水稻病毒病是水稻三大病害之一,有水稻“癌症”之称,严重威胁着我国正常的粮食生产。近几十年以来,水稻病毒病在我国的发生率总体呈上升趋势,在个别年份,部分稻区会有大面积爆发的情况发生,造成水稻严重减产甚至绝收。我国常见水稻病毒病主要有水稻普通矮缩病、水稻黄矮病、水稻条纹叶枯病、水稻黑条矮缩病、水稻锯齿叶矮缩病和南方水稻黑条矮缩病等;近年来,我国南方稻区主要以南方水稻黑条矮缩病为主。呼肠孤病毒科(Reoviridae)斐济病毒属(Fijivirus)的南方水稻黑条矮缩病毒(Southern rice black-streaked dwarf virus,SRBSDV),自2001年由周国辉等人发现、命名以来[1];其发病范围已迅速扩展为我国南方广大稻区的主要水稻病害之一,造成了严重的产量损失,并在越南北部及日本均有不同程度的流行[2-5]。该病主要由白背飞虱(Sogatella furcifera)传播,其病害症状为病株高位分蘖及茎节部形成倒生须根[1]。【前人研究进展】目前该病害的防控主要依赖物理、化学防治白背飞虱以减少病毒在稻株间的传播[6-9]或利用化学药剂抑制病毒在寄主体内繁殖和传播[10-12]。【本研究切入点】种植抗病品种是防治植物病害病最经济、有效和对环境友好的策略,虽然由于SRBSDV流行、危害时间不长,育种部门未将对该病毒的抗性列为育种目标,但国内一些单位就水稻生产品种对该病毒病的抗性进行了筛选[13-17]。【拟解决的关键问题】为明确西南和长江流域水稻品种中抗南方水稻黑条矮缩病品种的普遍性及其抗性程度,本研究建立专门病圃,对区域内343个生产品种的抗性进行了筛选和评价,以期为大面积生产的品种布局和病害防控提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

西南地区和长江中下游地区的水稻生产品种343份由国家水稻产业技术体系,西南和长江中下游稻区各综合试验站收集自当地种子市场。感病对照Taichung Native(TN1)由中国水稻研究所提供,四川省农业科学院植物保护研究所繁殖和保存。杀虫剂18%杀虫双(2-二甲胺基-1,3-双硫代磺酸钠基丙烷)水剂(江苏天容集团股份有限公司)购自当地农资市场。

1.2 试验方法

1.2.1 病圃设置和管理 病圃位于广西壮族自治区兴安县湘漓镇麦源村的病圃(东经110°14',北纬25°17')。该病圃位于我国白背飞虱迁飞的重要通道,虽然白背飞虱发生程度年度有差异,但各年均有发生[18-19]。2012年4月27、5月6日及5月16日分3次播种对照品种TN1,秧田期较常规管理增施尿素75 kg/hm2,苗期不施用任何杀虫和杀菌剂。6月6日移栽,先将不同播期TN1秧苗拔起捆扎,充分混合移栽做保护行和诱发行,每行TN1单本移栽6株,株行距为15 cm×18 cm,6株保护行或诱发行之间预留10株参试品种空间,共3行。大田管理较常规肥水管理增施尿素150 kg/hm2,除拔节初期用杀虫双防治一次稻纵卷叶螟外,不施用其他杀虫和杀菌剂。

1.2.2 分行初步筛选 2012年5月6日将343份参试品种播种于病圃秧田,各秧厢头尾及每10个参试品种间播1行TN1,苗期田间管理与对照相同,30~40 d后将不同品及对照品种按同样规格单本移栽于TN1保护行或诱发行之间,各品种移栽3行,每行10株,试验在秧苗和大田期均呈随机区组排列,重复3次。大田期管理与对照相同。在不同品种剑叶抽出后,调查各品种及对照品种各重复30株水稻的矮缩株数,计算平均矮缩株率(%)和相对矮缩株率(%)[相对发病率(%)=100×参试品种矮缩株率/对照品种矮缩株率],并按照全国水稻病毒病科研协作组制定标准,划分不同水稻品种的的抗性类型:抗病,相对发病率0~5.0%;中抗,相对发病率5.1% ~15.0%;中感,相对发病率15.1% ~30.0%;感病,相对发病率30.1% ~50.0%;高感,相对发病率 50.1%以上[20]。

1.2.3 小区重复鉴定 依照上述方法,2014年将99份在分行实验中对南方水稻黑条矮缩病表现抗性程度不同的水稻品种、6个广西生产及后备品种以及对照品种TN1播种于同一病圃,30 d后各参试品种及对照均单本移栽于诱发行与保护行之间,各小区移栽12行,每行10株,试验设计及田间管理同分行试验。在黄熟期,将明显矮缩株和具高位分蘖的单株记为病株,调查各小区内120丛水稻的死亡株和存活的病株数。由于病圃内褐飞虱发生较重而引起部分植株枯死,仅计算存活单株的矮缩株发病率:病株率=100×(存活病株数/存活株数)。

2015年5月将感病对照TN1和选出的7个经上年小区试验证实对南方水稻黑条矮缩病表现抗性,2个对南方水稻黑条矮缩病表现感病的生产品种播种与同一病圃,30 d后移栽至保护行或诱发行之间小区,各小区移栽9行,每行10株,株行距为15 cm×18 cm。试验设计和田间管理同前。移栽50 d后采用盘拍法调查对照及参试品种上白背飞虱虫量。各小区随机调查6丛,记录每丛稻株上的白背飞虱数量,计算平均单株虫量;黄熟初期依之前法调查、计算各小区内90丛水稻中存活株数及存活稻株中的病株率。

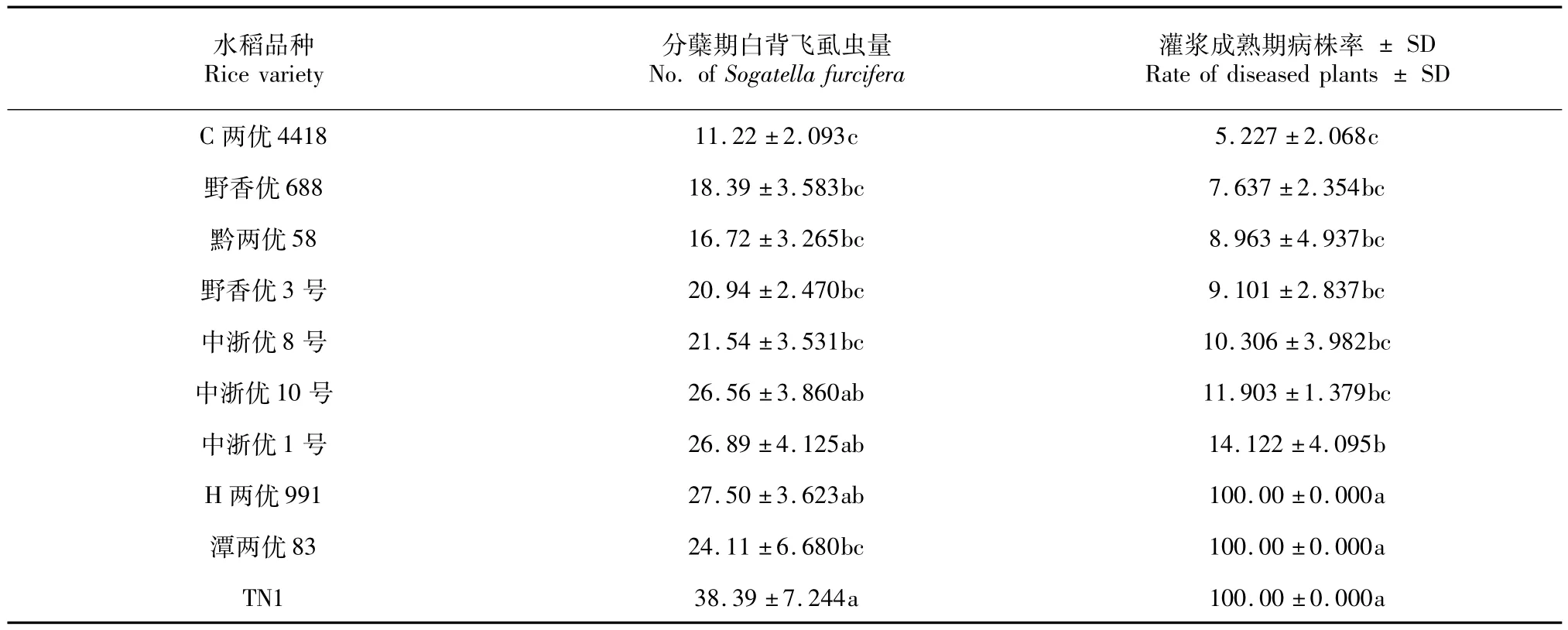

表1 2015年不同水稻品种对南方水稻黑条矮缩病抗性的小区实验Table 1 Resistance in hybrid rice to southern rice black-streaked dwarf viruses by plot experiment in 2015

2 结果与分析

2.1 分行初步筛选试验结果

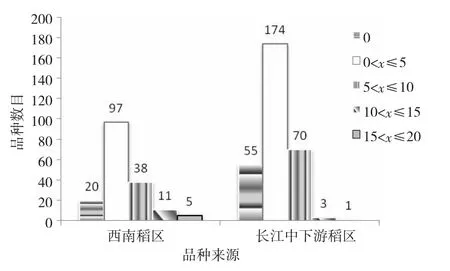

在分行初步筛选试验中,拔节期TN1的平均矮缩株率为10.67%,343个水稻品种在分行初筛试验中的平均矮缩株率分布如图1和表1,其平均相对矮缩株率在0.00% ~19.52%;共有99.32%的品种其平均矮缩株率低于TN1,平均相对矮缩株率低于15.0%而表现出一定程度的抗性,其中有来自西南稻区的水稻品种47个,长江中下游稻区的水稻生产品种97个,不同地区间抗性品种比例无显著差异(P=0.2633)。在291个表现抗性的品种中,35个为粳稻品种,其中7个为粳型杂交稻品种。49个参试粳稻品种中表现抗性的比例为71.43%,远远高于243个参试籼稻品种表现抗性的比例(P<0.001),籼粳交杂交稻甬优8号3个重复中矮缩株率也均为零而表现抗病。

图1 西南和长江中下游稻区生产品种的在不同矮缩株率范围(x%)的频次分布Fig.1 Number of commercial rice varieties at the different rates(x%)of dwarfed plants

2.2 小区试验结果

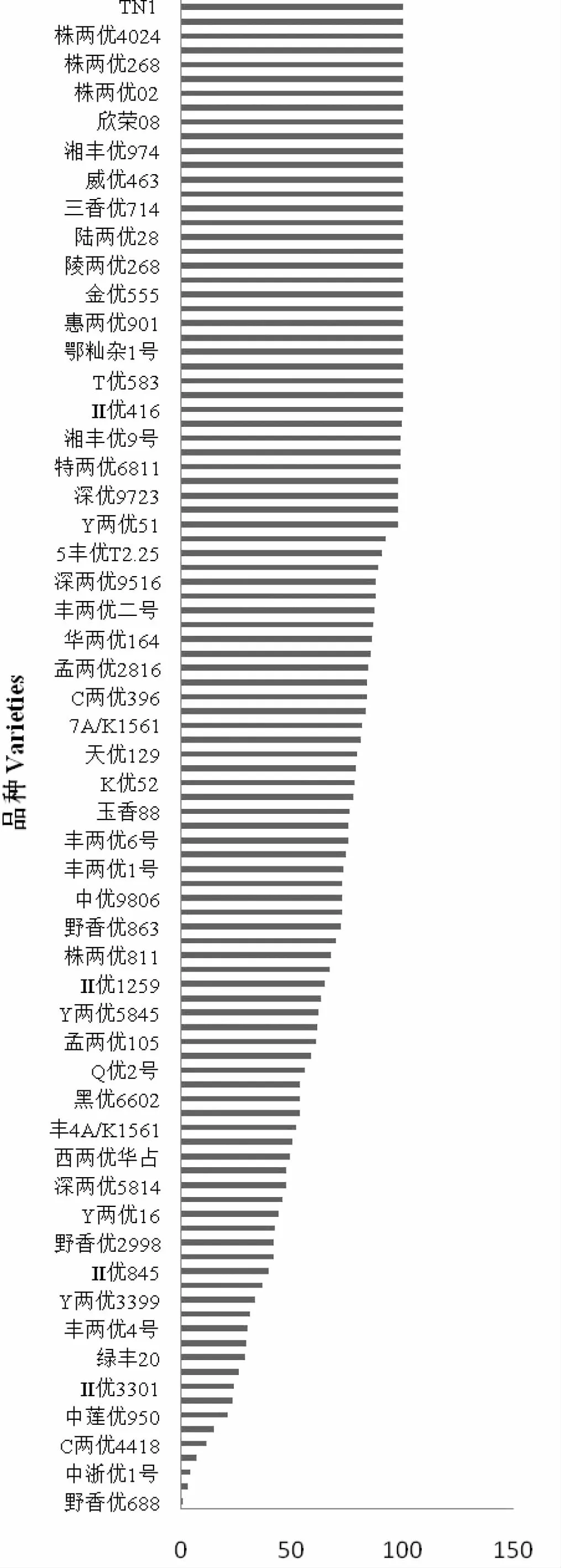

2014年将分行试验中矮缩株率不同的99个籼型杂交稻品种、广西生产上表现抗病的中浙优8号、以及5个后备品种移栽于病圃小区中,在黄熟初期以植株明显矮缩或矮缩虽不明显但植株带有高位不孕分蘖为病株鉴别标准,各品种存活植株中的南方水稻黑条矮缩病平均株率结果如图2。不同参试品种在小区间差异显著,其中对照TN1各重复的病株率均为100.0%;而野香优688,中浙优8号和中浙优1号的发病率低于5%,表现抗病;野香优3号,C两优4418和黔两优58的发病率在5.1% ~15.0之间%,表现中抗;小区试验中表现抗性的品种均为广西生产品种或后备品种。中莲优950,红莲优6号,Ⅱ优3301,Ⅱ优623,绿丰20,株两优611和丰两优4号的发病率在15.1% ~30.0%,表现中感;两优3905等12个品种发病率为30.1% ~50.0%,表现感病,;Y两优3218等79个水稻品种发病率为50.1% ~100.0%,表现高感。比较分行试验和小区试验发病结果,发现15个在分行试验中相对矮缩株低于15.0%的品种在小区试验中,病株率在36.92% ~100.00%,分行试验中35个相对矮缩株率高于15.0%的品种除中浙优1号外,病株率均在26.08% ~100.0%。

2015年对2014年小区试验中表现出对南方水稻黑条矮缩病具中等程度以上抗性的7个品种,以及与中浙优1号、中浙优8号母本相同的中浙优10号、广西各地大面积生产上表现感病的H两优991以及对照品种TN1在小区中进一步重复验证。TN1黄熟期病株率仍为100.0%,2014年表现出抗性的品种以及中浙优10号均仍然表现出抗性,抗性程度中等;H两优991发病率为100.00%(表1)。

图2 不同杂交稻品种2014年小区试验平均病株率Fig.2 Average rates of diseased plants of different rice varieties in ploe experiment in 2014

3 讨论

作物品种抗病鉴定方法主要有田间自然传毒鉴定法和人工接种鉴定法两种,由于室内人工接种抗病性鉴定中用到的白背飞虱不易捕捉、不易大批量繁殖等特点,一定程度上影响了大批量水稻品种或材料对SRBSDV的抗性鉴定工作[14];因此,在病害流行区开展品种田间抗性鉴定是一种简便易行且经济的鉴定方法。白背飞虱是目前发现的唯一能够传播SRBSDV的介体[21],传毒介体的获毒率和传毒率决定着植物病毒的传播[22,23];2010-2012年广西地区白背飞虱平均带毒率分别为8.18%、0.93%和4.41%,SRBSDV 发生面积分别为6.30、0.67 和0.73 hm2[19];本研究病圃所在的广西壮族自治区兴安县,地处水稻飞虱自华南向长江流域迁移的“湘桂走廊”,历年均有白背飞虱发生,本研究多年数据和之前研究结果[24]表明,该地区也可能是SRBSDV在我国重要的的毒源积累和繁殖地。

目前,对南方水稻黑条矮缩病病毒病的防治仍以防治飞虱为主。本研究表明,籼型杂交稻中抗性品种存在较普遍,尽管如此,但品种间的发病情况也确实存在很大差异[13-14]。该试验中,病株率最高的品种(H两优991、潭两优83)与病株率最低的品种(C两优4418)比较,差异近20倍;并且中晚稻的发病率比早稻发病率低。因而,对品种进行抗性评价,筛选出一些相对抗病的品种,在生产上具有积极的意义。

将其中对南方水稻黑条矮缩病毒表现抗和中抗且农艺性状好的品种作进一步鉴定,为抗病育种及其抗性机制的深入研究提供抗源材料。连续两年小区实验显示,C两优4418、野香优688、野香优3号、黔两优58、中浙优8号、中浙优10号和中浙优1号对SRBSDV均有一定的抗性。各省区生态条件的差异造成了水稻种质资源抗SRBSDV的多样性,有些品种在某一地区是抗病品种,但在另一地区却是感病品种。本研究筛选出的抗病品种在其他地区也表现出一定的抗病性。如C两优4418在广西兴安和湖南省双马镇[16]均表现抗病性;中浙优8号和中浙优1 号在广西兴安、广西桂林[15]、湖南省双马镇[16]和云南省施甸、云南省芒市[17]也均表现为抗病性。说明这些品种对南方水稻黑条矮缩病的抗性表现稳定,且不受地理区域的影响。这些抗病品种在经过几年的分行试验和小区试验中均表现为抗病,且在不同地区也均表现为抗病性,证明这些抗病品种在时间和空间上对南方水稻黑条矮缩病均具有抗性。

4 结论

谢联辉和林奇英[25]提出水稻病毒病综合防治对策中“抗”是最重要的环节,抗病品种鉴定利用是防治水稻病毒病最有效、经济、持久、安全的措施。要长期有效控制南方水稻黑条矮缩病的发生为害,必须加大对抗病品种和资源的筛选力度,除对现有水稻品种进行抗病性筛选鉴定外,还应加大对野生稻资源、地方农家品种等蕴含优良基因的材料进行抗病鉴定和抗病基因挖掘,把这项工作纳入新选育品种的抗性评价中,为该病的有效防控储备抗病品种和资源。实践证明,利用抗性品种是降低成本控制病虫害的有效措施。筛选抗SRBSDV的水稻品种,找到抗性较好的优良水稻品种,充分利用抗性水稻品种,为南方水稻黑条矮缩病的防治提供有力工具。