南安市白背飞虱发生的气象条件及虫源地分析*

2021-08-04叶晓春叶晓冰关哲忠林伟家

叶晓春 叶晓冰 关哲忠 林伟家

(1.福建省南安市气象局,福建 泉州 362300;2.福建省永春县气象局,福建 泉州 362600)

白背飞虱属喜温性昆虫,耐寒性极弱,为远距离迁飞害虫,具主动升空和降落、随空中气流集群迁飞等特征。每年春季,白背飞虱随西南气流从中南半岛陆续进入中国南方稻区[1-2]。南安地处福建省东南部,是典型的双季水稻种植区,常年水稻播种面积2.7万hm2,白背飞虱是南安水稻生产中的主要害虫,每年均有不同程度的发生,据2012—2019年统计的南安市白背飞虱和褐飞虱发生虫量,白背飞虱多年平均发生虫量为褐飞虱的8.6倍。

江广恒等[3]研究表明,稻飞虱可以借助气流进行远距离传播,降水和下沉气流是影响稻飞虱降落的主要因素。沈慧梅等[4]对福建省白背飞虱前期迁入虫源分析表明,福建省白背飞虱早期迁入虫源主要来自广东、海南省,中国台湾仅在个别年份提供少量虫源,非主要虫源地。HYSPLIT-4后向轨迹模型的平流和扩散计算均采用拉格朗日方法,能较好地反映空气块的空间运动轨迹,跟踪气流所携带的粒子的移动方向,有关学者应用该模型分析了稻飞虱的远距离迁飞轨迹及其虫源地,国外也应用轨迹分析对花粉、污染物和昆虫的远程迁移进行分析[2,5-6],可见,HYSPLIT轨迹分析方法可以有效追踪迁入害虫的虫源地及迁出虫源可能的降落区域,是研究昆虫迁飞的重要手段之一。

近年来,不少学者对白背飞虱的发生特征和灾变性迁入等进行分析。唐广田[7]、黄俊[8]、邹丽霞[9]等对广东、广西、湘桂走廊等地稻飞虱的迁入及虫源地进行分析,林泗海等[10-11]对南安市白背飞虱灯下种群数量动态分析,但未见结合本地气象条件研究泉州市乃至南安市稻飞虱的迁入及虫源地的相关研究结果。影响南安市白背飞虱发生的气象条件具有地域特点,因此,对南安本地的白背飞虱发生气象条件和虫源地进行分析具有重要意义。

本研究拟分析南安市白背飞虱发生的时间变化特征及其与降水、气温等气象要素的关系,探讨南安市白背飞虱迁入种群可能的迁飞路径和虫源地,进而为南安开展白背飞虱迁入的预警预报及其防控提供科学依据,同时也为病虫害气象研究提供思路。

1 材料与方法

1.1 资料来源

白背飞虱监测数据来源于南安市植保站提供的2012—2019年逐日灯诱虫量数据,监测地点位于福建省南安市东田镇盖凤村,主要种植双季水稻;诱虫时期为每年3月1日~10月31日;逐日气温、降水资料来源于南安国家气象观测站。

运行HYSPLIT轨迹模式所需的再分析气象资料由美国国家环境预报中心(NCEP)和国家大气研究中心(NCAR)联合发布的GDAS(全球资料同化系统)气象数据,分辨率为1°×1°,该数据每3h记录一次,分别为00∶00、03∶00、06∶00、09∶00、12∶00、15∶00、18∶00和21∶00(UTC)。

1.2 分析方法

1.2.1 发生量特征分析方法

根据《稻飞虱测报调查规范》(GB/T 15794-2009)定义灯下高峰期及高峰日[12]:根据灯诱结果,从出现白背飞虱成虫量突增日到高峰后突减日为止,为一个峰期,峰期中虫量最多的为高峰日,前一峰的突减日和后一峰的突增日之间相距3d以内(含3d)的,计入同一个峰期。

数据初步处理后,对白背飞虱灯诱虫量进行时间特征分析,在Excel中梳理白背飞虱发生的时间变化特征,包括旬、月、年的极值与平均统计特征量等,制成相关图表;结合降水、气温等气象观测资料,采用数理统计方法分析气象条件对白背飞虱发生的影响。

1.2.2 后向轨迹模拟分析方法

HYSPLIT(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory)模式是由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的空气资源实验室(ARL)和澳大利亚气象局(BOM)联合研发的一种用于计算和分析气流运动、沉降和扩散轨迹的综合模式系统轨迹分析,已广泛用于污染物和昆虫的远程迁移分析[2,5-6]。在昆虫的迁飞研究方面,主要是依据高空气流来分析迁飞昆虫可能的迁飞路径。

根据南安白背飞虱灯诱资料,选取典型发生高峰日,结合全球气象再分析数据在HYSPLIT模型软件支持下对白背飞虱迁入高峰日的虫源和迁飞轨迹进行回推,利用TrajStat[13]软件提供的 Angle Distance算法对气流轨迹进行聚类,采用总空间方差(total spatial variance, TSV)对白背飞虱的回推轨迹分类质量进行判断[14]。最终选取TSV 第二次迅速增大之前的分类结果,其原理为:最初几步分类的 TSV 迅速增加,之后缓慢增加;当类别分到一定数目后,TSV又迅速增大,说明此次合并类已经非常不相似,分类合并结束;此次合并之前的各类即为分类结果。求出这几类的平均轨迹,即代表该目标点在分析期内的主要气流轨迹类型。

在模拟轨迹分析时,假设:①白背飞虱顺风迁移;②绝大多数白背飞虱在日出前1h内或日落后1h内起飞[4,7-8];③模拟的起点迁飞高度分别选取距地面1000m、1500m[7-8,15-16];④回推轨迹统一选择灯下高峰日5∶00(UTC时间为前一日21∶00)作为回推分析的起始时刻,以降虫区为起点,轨迹分析的飞行时间长度分别取10h和34h,即从高峰日向过去回推10h(前一日19∶00)或者34h(前两日19∶00),每隔1h回推一次。

2 结果与分析

2.1 白背飞虱发生的气象条件分析

根据白背飞虱逐日灯诱资料统计得出,南安市白背飞虱初见日期最早出现在2012年3月5日,最晚出现在2013年5月10日,其中3月出现频率为50%,4月为37.5%,5月为12.5%;终见日期一般在10月,最晚出现在2019年10月31日。

2.1.1 年发生量与降水的关系

图1为2012—2019年逐年南安市白背飞虱发生数量和3~10月降水量统计,由图1可知,白背飞虱多年平均灯诱数量为8.6513万头,白背飞虱灯诱数量最多年份为2016年,其次为2013年,数量分别为24.1295万头和17.4972万头,数量最少年份为2017年,仅有1.5843万头。白背飞虱发生数量最多的年份(2016年)对应3~10月期间的降水量也是历年最多,发生数量最少的年份(2017年)降水量是历年倒数第二少,可见,白背飞虱年发生数量多少与年降水量有一定的相关性,但降水并不是影响白背飞虱发生数量的主要原因。

图1 2012—2019年逐年南安市白背飞虱发生数量、3~10月降水量统计

2.1.2 月发生量与降水、温差的关系

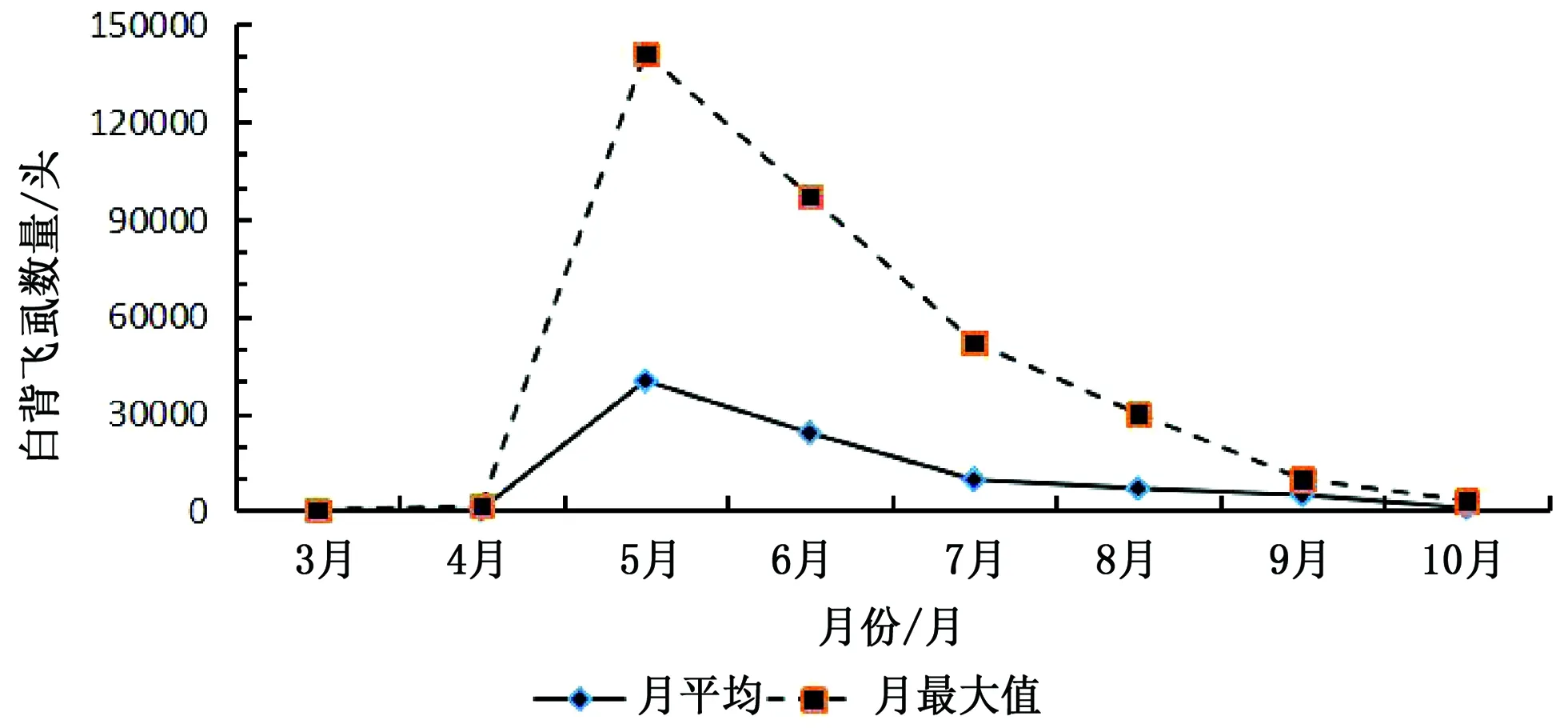

2012—2019年南安市白背飞虱月平均发生数量和最大值统计如图2所示,由图2可以看出,白背飞虱月平均发生数量为1.0814万头,其中3月数量最少,平均只有0.0039万头,5月数量最多,平均达4.007万头,6月数量次多,平均2.4017万头。月极端最大值达14.0892万头,出现在2013年5月,其次为9.7198万头,出现在2016年6月。

图2 2012—2019年南安市白背飞虱月平均发生数量统计

表1给出了白背飞虱历年逐月发生数量与降水、温度的相关性,从表1可以看出,白背飞虱月发生数量与月中雨天数、月降水天数以及月降雨量均呈正相关,其中,白背飞虱发生数量与月中雨天数的相关性最好,与月降雨量相关性次之,与月降雨天数的相关性不如月中雨天数,因此可知,中雨以上的天气最有利于白背飞虱的发生;白背飞虱月发生数量与月平均气温(T)与27.5℃的绝对差值(即|T-27.5|)呈负相关,月平均气温越接近于27.5℃,越有利于白背飞虱的发生,反之,越不利于白背飞虱发生。

表1 2012—2019年各年逐月白背飞虱发生数量与各气象要素的相关性

通过挑取白背飞虱发生的高峰期,得出2012—2019年3~8月、9~10月白背飞虱总迁入峰次和总虫量统计(见图3),白背飞虱多年迁入总次数为37次,平均为4.6次/年。其中3~8月北迁总迁入量达64.686万头,占全年总迁入量的93.5%,2016年迁入数量最多,为23.4154万头,2014年次多,为16.518万头,2017年最少,只有1.0291万头;3~8月总迁入次数为29次,占全年总迁入次数的78.4%,其中2016年总迁入次数最多,为6次,2017年最少,只有2次;3~8月迁入峰期最大虫量达12.6492万头,出现在2013年5月18日~5月23日。

白背飞虱9~10月南迁总迁入量为4.5247万头,占全年总迁入量的6.5%,其中2015年最多,为1.0456万头,2014年最少,只有0.058万头;总迁入次数2012年、2015年、2018年最多,分别有2次,2013年、2014年、2019年没有迁入;迁入峰期最大虫量为0.4672万头,出现在2017年9月3日。可见,南安市白背飞虱主要高峰期出现在3~8月,以北迁害虫为主。

图3 2012—2019年3~8月、9~10月白背飞虱总迁入峰次和总虫量统计

2.1.3 旬发生量与降水、温差的关系

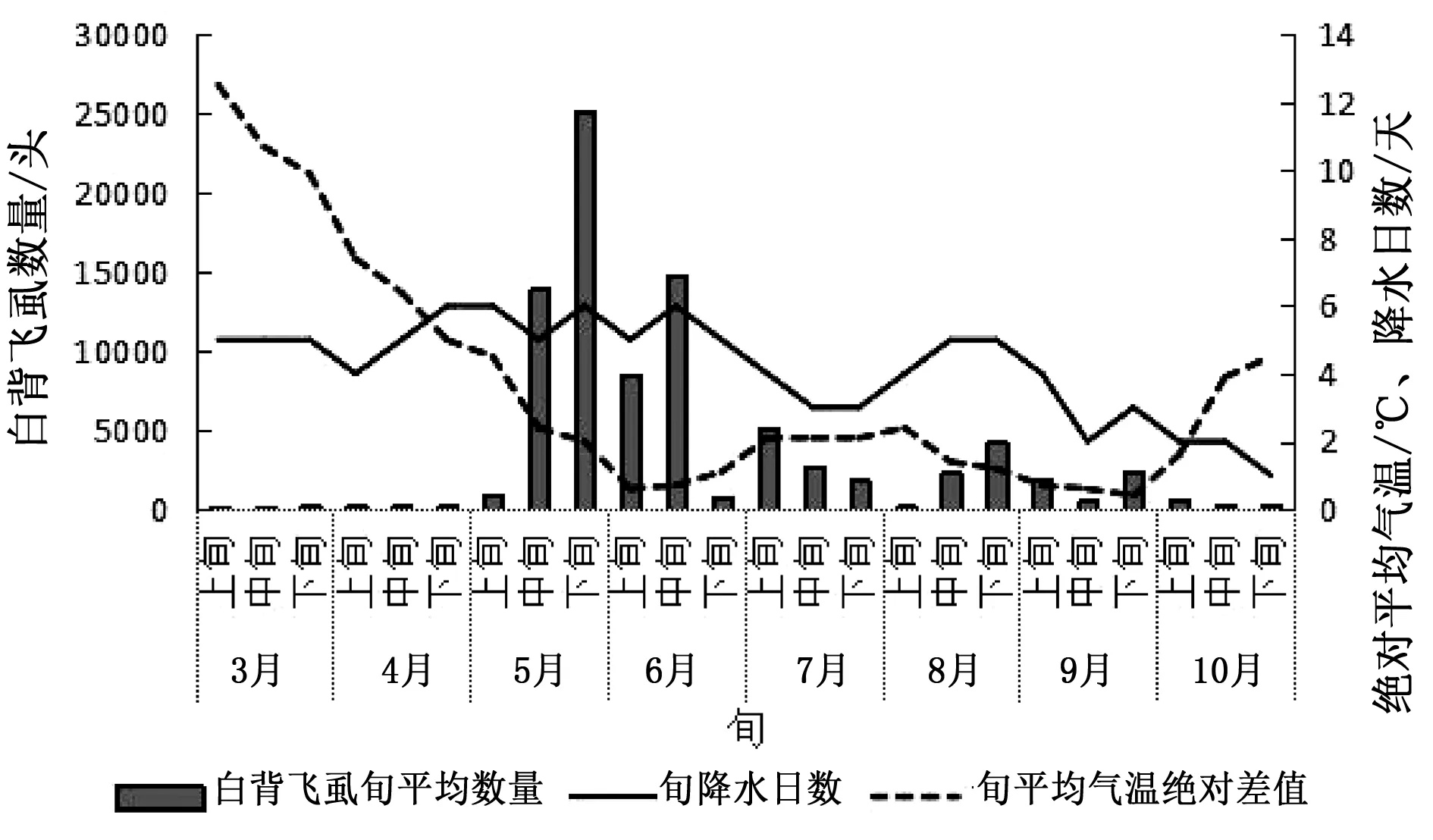

通过对历年3~10月南安市白背飞虱旬平均发生数量、多年旬平均降水日数、旬平均降水量、以及旬平均气温与27.5℃的绝对差值(即|T-27.5|)进行统计,并绘制成变化规律图,结果如图4所示。由图4可知,白背飞虱北迁(3~8月)旬平均最多发生数量主要出现在5月中旬到6月中旬,南迁(9~10月)旬平均最多发生数量主要出现在8月中下旬,3月上旬到4月下旬、10月中下旬发生量最少。

图4 2012—2019年白背飞虱逐旬发生数量及气温、降水变化特征

根据陈惠等[17]的研究结果,旬平均气温27.5℃是稻飞虱发生发展最适宜的温度,旬降水日数越多,越有利于稻飞虱的发生发展。由表2可以看出,白背飞虱发生数量与旬降水日数、旬降雨量以及旬中雨日数均呈正相关,其中,与旬降雨量相关性最好,与旬中雨日数相关性次之,可见,降雨量影响白背飞虱的发生数量,旬降雨量越大,降雨天数越多,白背飞虱越易发生;白背飞虱旬平均发生数量与|T-27.5|呈负相关,旬平均气温(T)与27.5℃的偏差越小,白背飞虱越易发生,反之,白背飞虱越不易发生。

表2 2012—2019年白背飞虱旬平均发生数量与各气象要素旬平均值的相关性

2.1.4 白背飞虱迁入高峰与降水的关系

图5给出了2012—2019年逐年白背飞虱发生峰次及降水日数变化特征,由图5可知,近几年白背飞虱迁入峰次达到5次的5a中有3a降水日数超过平均值,降水日数多的年份,对应白背飞虱迁入峰次也多,白背飞虱迁入峰次与年降水日数有关。同时,通过对白背飞虱迁入峰次与年降水量进行相关性分析,发现白背飞虱迁入峰次与年降水量相关性不明显。降水对白背飞虱的迁入(降落)有明显的动力迫降作用,无降水时的强下沉气流也会对迁入峰次有较大的影响。

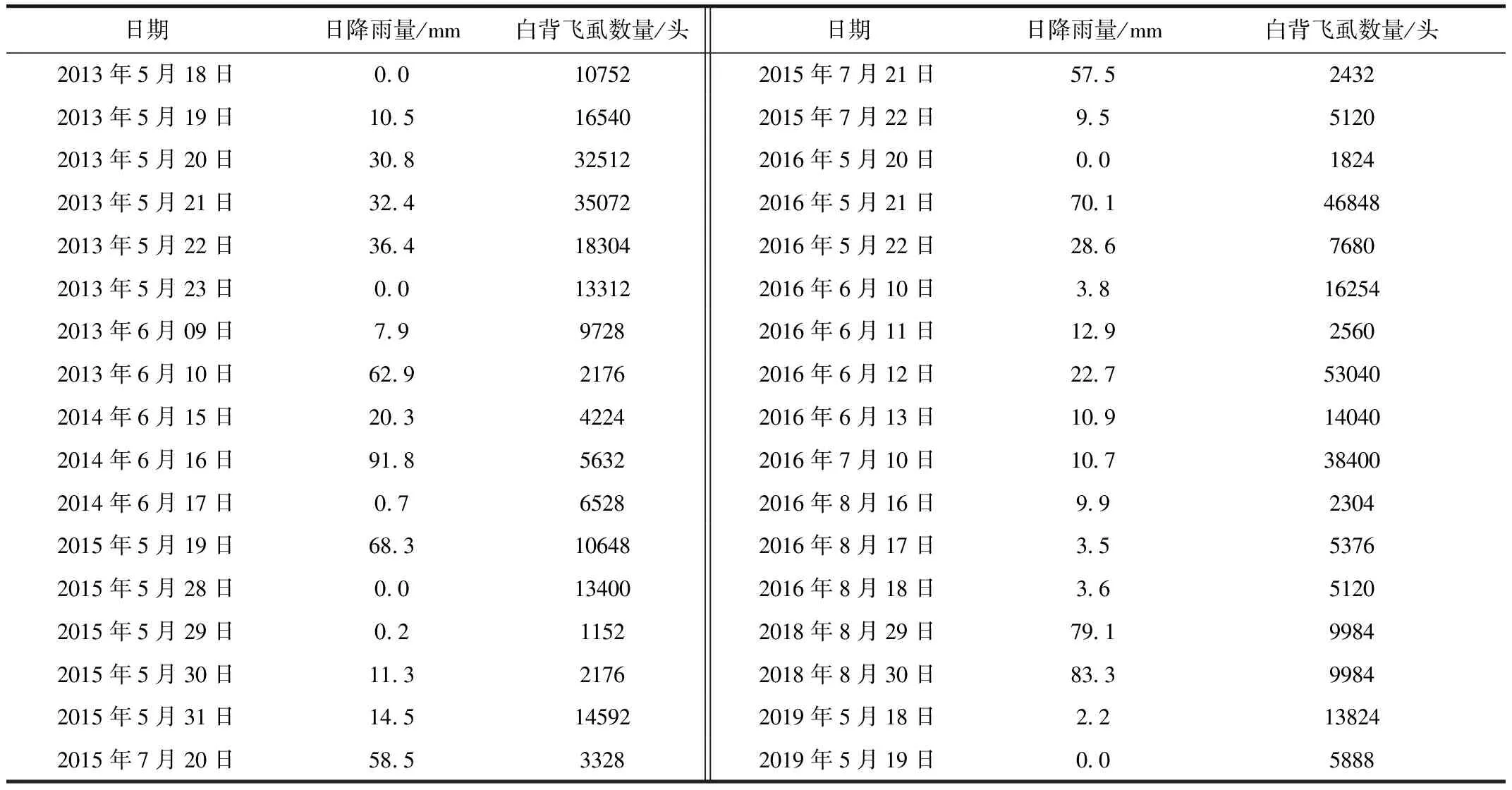

通过对南安市白背飞虱灯下诱虫万头以上迁入高峰期及当日的地面降水进行分析(表3),结果发现南安市白背飞虱迁入高峰期前均出现明显降水,如2013年5月18-23日白背飞虱监测数量为近年来发生量最多的高峰期,达12.6492万头,其中5月21日高峰日单日虫量达3.5072万头,5月21日当天降水量达32.4 mm,高峰日发生前2天及当天均出现中雨以上降水,本次迁入过程降水总量达110.1mm;2016年6月10-13日白背飞虱监测数量为历年发生量次多的高峰期,达8.5894万头,其中6月12日高峰日单日虫量达5.304万头,6月12日当天降水量达22.7mm,高峰日发生前2天及当天均出现降水,本次迁入过程降水总量达50.3mm。

通过以上分析可知,降水有利于迁飞中白背飞虱的沉降,降水日数及降水量大小对白背飞虱的迁入量有明显影响,这与黄俊[8]、包云轩等[15]、宋焕增等[18]的研究结果基本相同。

表3 2012—2019年南安市白背飞虱发生万头以上迁入高峰期降水数据

2.2 白背飞虱迁飞路径和虫源地分析

利用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与澳大利亚气象局联合开发的HYSPLIT平台,对白背飞虱典型迁入的37个高峰日分别设置1000m和1500m两层高度,分别回推10小时和34小时进行模拟轨迹分析,并将模拟出来的后向轨迹进行聚类分析,结果如图6~图9所示。

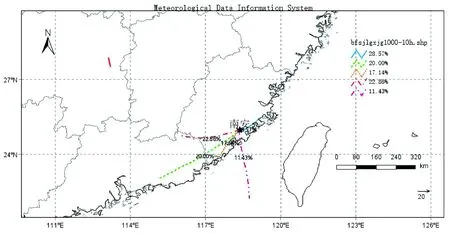

2.2.1 白背飞虱1000m高度10h聚类分析

由图6可以看出,南安市白背飞虱迁入虫源中,22.86%来自广东东北部稻区,20%来自广东中部稻区,17.14%来自广东东部稻区,28.57%来自福建东部沿海稻区,11.43%为无效虫源。可见,广东中东部是南安白背飞虱1000m高度短时间迁飞的主要虫源地,占60%,其次为福建东部沿海稻区,占28.57%。

图6 2012—2019年白背飞虱发生高峰日1000m高度10小时后向轨迹聚类分析

2.2.2 白背飞虱1000m高度34h聚类分析

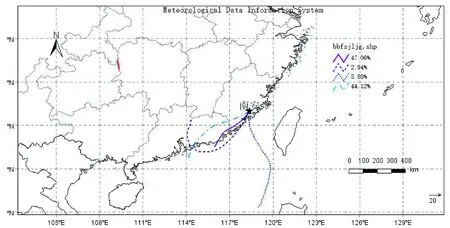

由图7可以看出,南安市白背飞虱迁入虫源中,47.07%来自广东东北部稻区,44.12%来自广东中部稻区,2.94%来自广东北部稻区,5.88%为无效虫源。可见,广东中东部是南安白背飞虱1000m高度长时间迁飞的主要虫源地,占94.12%。

图7 2012—2019年白背飞虱发生高峰日1000m高度34小时后向轨迹聚类分析

2.2.3 白背飞虱1500m高度10h聚类分析

由图8可以看出,南安市白背飞虱迁入虫源中,56.76%来自广东东北部稻区,29.73%来自福建东部沿海稻区,13.51%为无效虫源。可见,广东东北部是南安白背飞虱1500m高度短时间迁飞的主要虫源地,其次为福建东部沿海稻区。

图8 2012—2019年白背飞虱发生高峰日1500m高度10小时后向轨迹聚类分析

2.2.4 白背飞虱1500m高度34h聚类分析

由图9可以看出,南安市白背飞虱迁入虫源中,51.43%来自广东东部稻区,2.86%来自福建北部稻区,其余为无效虫源。广东东部是南安白背飞虱1500m高度长时间迁飞的主要虫源地,其次为福建北部稻区。

图9 2012—2019年白背飞虱发生高峰日1500m高度34小时后向轨迹聚类分析

综上所述,南安市白背飞虱主要迁入虫源地为广东中东部稻区,随西南气流迁入,其次为福建东南部沿海稻区,随偏东或者偏南气流迁入,极个别虫源地为福建北部稻区。这与沈慧梅[4]、林泗海等[10]研究结论较为一致。

3 结果与讨论

南安白背飞虱发生数量与降水量、降水天数以及中雨以上降水天数均呈正相关,降水有利于迁飞中白背飞虱的沉降,降水日数及降水量大小对白背飞虱的迁入量有明显影响,降水日数越多,白背飞虱发生数量越多,迁入峰次也越多。

白背飞虱发生数量与气温(T)和27.5℃的绝对差值呈负相关,月、旬平均气温越接近27.5℃,越有利于白背飞虱发生;气温对白背飞虱发生数量的影响程度不如降水因子。

南安白背飞虱主要发生以3~8月北迁害虫为主,3~8月总迁入量占全年总迁入量的93.5%,总迁入次数占全年总迁入次数的78.4%。3~8月大发生期主要出现在5月中旬到6月中旬,9~10月南迁大发生期主要出现在8月中旬到下旬。

南安市白背飞虱的主要迁入虫源地为广东东部,其次为福建东南部沿海,少数来自福建北部稻区。