音乐教育实践哲学笔谈录(四)

——育人为本、全面发展:音乐教育实践哲学的教育观

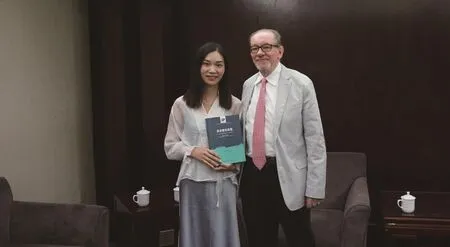

2018-12-05舒飞群

舒飞群

本系列音乐教育实践哲学的前三篇笔谈录,我们分别探讨了音乐教育实践哲学的社会性和伦理追求,音乐教育实践哲学的音乐文化观和社会实践观,以及音乐教育实践哲学与“作品中心论”的审美哲学。笔谈录之四的主题是音乐教育实践哲学的育人为本、全面发展的教育观(下文提问者舒飞群简称“舒”;戴维·埃里奥特博士简称“戴”)。

舒:阅读您和玛丽莎·西尔弗曼撰写的《关注音乐实践:音乐教育哲学(第二版)》的英文版后,我的体会是,音乐教育实践哲学十分看重音乐教育的育人价值及其过程,这是音乐教育实践哲学的基本教育观念。您强调音乐教育以学生个体为中心,尊重并顺从学生的个体性,同时看重个体与他人、集体的关系,也就是音乐育人的社会性,使学生能够学会尊重和体谅他人,不仅成为社会的人,而且成为有益于社会的人。再者,音乐教育的宗旨不仅在于促成学生对音乐本身的习得,还要积极地促进人的全面发展,开拓学生对人生、对世界的认识,通过全面育人的音乐教育,提高人们在社会中的艺术参与性和创造性,推进整个社会的积极变革。总之,音乐教育实践哲学的教育观集中地体现在 “育人为本”的理念中,而音乐育人的内涵则着眼于人的“全面发展”。关于这两点,我们先谈第一点,音乐与育人的关系。

在《关注音乐实践:音乐教育哲学(第二版)》中文版正式发行之前,我有机会读到译者的中文译本手稿。在本书的中文译本手稿与英文版之间,我看到译者与作者在观点上的一处精彩的表意默契,这也恰恰就是我们要讨论的主题—育人。您在音乐(music)与育人(educating)之间用了四个英文介词,以表达音乐育人的四个侧面。一是“育人于乐”(education in music ),把育人寓于音乐教学中,如果在此之上加上汉语的另一种发音的隐喻—快乐的“乐”,那么还有让学生在音乐学习中体验和表达快乐的意思—学习音乐,乐在其中,这也是您在该著作中极力主张的一个要点;二是“育人知乐”(education about music),引导学生学习音乐知识和能力,在个体和集体的音乐行动中,置身于特定的文化环境和历史背景,创造音乐、表现音乐、理解音乐、传承文化;三是“育人为乐”(education for music),意在培养职业化的音乐人才,这也是学校音乐教育和社会音乐教育相兼顾的一项任务;四是“以乐育人”(education through music),这是重中之重,是前述三种音乐教育活动的集中落点,也就是您所强调的音乐教育重在育人。我可以这样归纳一下,音乐教育始于并立足于特定社会和文化中的音乐活动,但是它的目的和归宿最终还是要落在全面的育人。

戴:你说得对。谈到音乐育人,首先要强调一个前提。音乐教育实践哲学看重的一个教育信念是坚守人类的伦理和善行,这种善行对于音乐教学实际而言,就是要尊重学生、关怀学生。我们常说,“以学生为中心,以伦理为导向,以育人为根本。”其前提是在音乐教学和学习情境中,教师要真心诚意地秉持一种宽容的、开放的心态,热心地迎接每一位学生的到来,赋予他们学习音乐的权利,相信他们的学习天赋和后天的努力,协助他们实现自己的梦想和渴望,促进他们的兴盛(flourishing)和幸福(well-being,或福祉),继而推进全社会的兴盛……所有这些,教师都应当将其视为自身的天职。

舒:您在这里谈论的这个前提,既针对的是学校教育存在的弊端,同时也有最新的学术研究成果作为依据。从您对音乐教育实践哲学这个课题的讨论中,我发现有几个重要的思想来源,在此与您交流一下,也可供有兴趣的读者参考。首先,您在这里强调的“关怀”(care,又译作关心)。在阅读《关注音乐实践:音乐教育哲学(第二版)》的过程中,给我留下深刻印象的就是内尔·诺丁斯(Nel Noddings)的关怀伦理学和教育哲学的系列著作,她的名字在书中频频出现,多达65处。可见,“育人”的前提是教师对学生的关怀,尤其是要关怀社会与经济状况较弱的学生群体,并通过教师的无条件的诚心关怀,引导学生养成对大自然的一切生命、对人类社会命运的关怀。其次,人本主义心理学提出“empathy”(同理心或共情心)这一概念,在您的书中反复出现多达40次,这也是当今世界范围内教育界的育人共识。另外,您的书中还频繁引用马丁·塞利格曼(Martin E.P.Seligman)创立的积极心理学的幸福观,同时提出,音乐教育的积极成果应当体现在个体的、社会的兴盛和福祉。这一点,对于音乐教育的正面育人有着相当迫切的现实意义。

戴:我在书中引用了麦金泰尔的一句话,“宽容一切、信任一切、期盼一切、包容一切。”这种无条件的关怀与呵护,使得人类成为人类。设身处地想想,我们需要关怀学生,更应该在教育中让下一代学会关怀。问题是,在实际的音乐教学中,有些音乐教师怀揣好心,但是教学效果不佳。在音乐课堂和排演场所中,我们不难看到这样的情形:音乐教师技艺不凡、激情满怀,他们的出发点固然是积极的,但其结果往往与他们的初衷相悖,即学生在音乐课堂中的表现是漠然、萎靡、敌对的。诸如此类的情形,其产生的原因是教师存在教师观、学生观、教学观方面的偏颇—在音乐课堂中以权威自居,把个人的不妥信念凌驾于学生之上,甚至压制学生的尊严和首创。为此,我在书中呼吁音乐教师必须坚守伦理,不仅要呵护学生,不以教师的个人偏见作为学生的守则,而且要善于启发学生的质疑精神。我在书中还引用并论述了古希腊思想家苏格拉底的名言“浑浑噩噩的日子不值得过”,意在批评一些教育者缺乏深刻的远见和清醒的主张。在音乐课堂中,教师倘若缺乏关怀的头脑,他们的教学就可能无所顾忌,成为误人甚至毁人而不是育人的教学。那么,什么是育人的教学和育人的教师呢?教育哲学家内尔·诺丁斯的态度是鲜明的,她认为作为一名教师,最重视的就应该是关怀。教学内容与学生成长,孰轻孰重?育人的教师总是把学生视为重中之重。也就是说,无论面对怎样的音乐教学情境,教师应当时刻关怀学生,把学生看作是独特的个体,苦心营造学生成长的环境和条件,把学生的积极性转化为教学的核心。

舒:“育人”的现代概念及其历史根源值得深入探讨。为了能把这个问题探讨清楚,便于读者理解,我用汉语的“教育”一词打个通俗的比方。“教育”这个词可否从两方面来看:其一是“教”,与英语的“teaching”相似;其二是“育”,接近您所强调的“educating”,它的意思其实更像您用来修饰“育人的”教师、“育人的”教学中的形容词“educative”。我还看到,您对“教育”一词对应的英语单词“education”所做的词源学考察,它与这里的讨论主题甚是贴切。您提到英语单词“education”的拉丁语词源有两个:一个是“educare”,表示训练、塑造;另一个是“educere”,意思是引导,这两个单词“相貌差之毫厘,含义谬以千里”。更有意思的是,您用了中国人的一句古训:“授人以鱼,不如授之以渔。授人以鱼只救一时之急,授人以渔则可解一生之需。”按照我的个人理解,您对这两个词所做的辨析,实际上意在区分教育的两个方面—“教书”与“育人”。我的比喻有些粗糙,但通俗易懂、可行管用。

多年来,“育人”这个主题一直是国际教育界关注的焦点。我们来看看国际社会和中国教育界围绕“育人”、围绕“培养什么样的人”这个关键问题的政策导向和教育思潮。

1996年,联合国教科文组织制定了《21世纪社会公民必备的基本素质—终身学习的五大支柱》,后于2013年颁布《全球学习领域框架》。2000年,欧盟提出“核心素养”框架,并于2006年制定《终身学习关键能力:欧洲参考框架》。1997年,经济合作与发展组织启动了“素养的界定与遴选:理论和概念基础”项目,2018年又完善了2030年未来教育的学生素养框架。中国教育界亦不例外,《中国学生发展核心素养》于2016年正式公布。这些工作体现了有识之士的一条教育共识和基本主题—超越学科,全面育人。给音乐教育界透露的最重要的信息,就是音乐教育不仅要传承人类的音乐遗产,更要通过音乐实现全面的育人。这就是我们讨论的主题的第二点—“全面发展”。

戴:你是在世界教育思潮的大局中看待音乐育人的,这是贯通这本音乐教育哲学著作的一条最为重要的主线。下面,我将分作几个具体的角度来谈这个主题的要点。

第一个要点异常重要,长期以来,教育界对于教学这个概念的讨论,往往不知不觉地犯了一个常识性的语法错误,即“教”(to teach)这个词是及物动词。显而易见,“教”的最终可及对象毕竟在于学生,这个过程是以某些学科知识为内容的。我们简单地回顾一下西方教育的历史,以赫尔巴特为代表的传统教育比较看重学科知识的传授,学生自身的发展受到忽略;以杜威为代表的进步主义教育的眼光更多地在于儿童,但是历史上有人批评进步主义教育削弱了教育的质量。

舒:讲到进步主义教育和传统教育,有的学者把极端的儿童中心教育观点称为唯情主义(sentimentalism)。对于儿童的成长来说,成人对儿童寄予同情,这样固然没错,但是这种观点如果陷入极端的偏颇中,就会成为脱离社会、隔离文化的片面儿童观,也有悖于教育促进儿童的社会化发展的基本原理,估计您也不会赞成。与之对立,传统教育的偏颇则表现在知识本位、单向灌输、死记硬背等方面。这一弊端受到许多批判,例如批判教育学家保罗·弗莱雷(Paulo Freire)在《被压迫者的教育学》一书中把这种教育方式称为“灌输式”(banking),把学生的大脑视为知识的容器。您如何看待这两种截然对立的教育观?

戴:这就牵扯到第二个要点,也就是认识论的问题。二元对立、非此即彼的认识论和方法论,无益于解决这个本来并非不可调节的矛盾。孤立地看待教育的一个方面,必然是偏颇的。例如,我们有时听到一种激进的教育口号:“我们不是在教学科知识,而是在教孩子。”平心而论,这个口号没有完整地表述教学的全部内容。教学活动一方面要培育学习者的整体素养,另一方面肯定会包含学习者所学的知识和技能,两者并存,并非不可相容。否则,教学活动不会发生,从逻辑上也讲不通。另一种观点,看重的是学科知识的单向灌输,背离了育人的根本宗旨。我们在这里举出的这两种观点,都是在学习者及其所学之间顾此失彼,注定是片面性的。

再谈第三个要点,我们主张音乐育人,是要把教育的眼光从片面的学科传授转向全面的育人这个方向上来。这种主张并不在于贬低各种音乐能力的学习和发展,而是把音乐育人降格为一种功利性的实操或者实业。就音乐教育而言,学生是发展中的人,需要的是全面素养的发展,而不是成为音乐知识和音乐技能的容器。音乐教育不能紧盯眼下的音乐赛事,或者未来的音乐职场,而牺牲学生在音乐学习中应得的幸福、愉悦、自尊和自信,把其创造性音乐学习降格为无聊的苦役。

舒:此正所谓“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。

戴:最后一个要点,我们这里讨论的“育人为本”“全面发展”的教育观,是以我们提出的实践(praxis)和实践的(praxial)概念为根基的。在音乐教育的实践哲学中,我们强调的行动(action)不是片面的练习和功利的实务(practice),也不仅是音乐表演。实践的音乐教育不能被误解为音乐之做(doing),否则会与我们心目中的实践南辕北辙,音乐课堂也势必限于“作品中心论”的狭隘套路,音乐的育人价值势必会大打折扣。

我再次强调一下,音乐教师应该全面地理解实践。音乐教育旨在促进个人和社会的兴盛、幸福,人与人之间的伦理关怀,人与社会的积极转化,等等。

舒:人是目的!康德的这句名言放到教育事业中,就是要把着眼点投向学生。音乐教育的终极目的在于育人,学生全面的、积极的发展,本来就是音乐教育首要的价值和目的。

您的著作贯穿着音乐育人和人的全面发展的诸多论述。限于篇幅,我在这里只能概略总结一二。例如,您提到音乐的育人价值可以体现在激发和表达积极的音乐—情绪经验;音乐能使人们在艺术、社会、文化、伦理、经济、政治等方面,发生不同凡响的变化;音乐具有无穷的价值,但是取决于特定的音乐风格及其思想内涵;音乐教育如若扎根深刻的思想,音乐则可能有益于人们的安康、兴盛、美德、快乐的美好生活。依照我的见解,您的实践哲学对于音乐全面育人方面的最大贡献,莫过于对人的社会化发展的贡献方面。这一思想突破了西方自律论美学“为艺术而艺术”的狭隘桎梏,把音乐育人延伸到人类的社会文化实践范畴。例如社会凝聚理论,它有助于音乐教育培养学生的亲社会的建设性思想和行动,有助于建立群体纽带,形成群体凝聚,使得人们在共同命运之中共筑亲和、共渡难关。音乐有利于营造和维系人的社会归属感,促进人类的社会性和统一性。音乐甚至能够预见社会历程的更替,因为音乐风格的显现可能先于社会的其他方面,社会的变迁总要经历革旧鼎新的过程方才展现真容,而音乐却能预先将其表露于人们的听觉。如此看来,音乐的育人意义远远大于一门学科的学习,音乐是认识世界的一扇窗户。进一步说,音乐育人的潜在价值之巨大,迄今为止人类的认识尚未达及且有待深究。