医疗机构与养老机构合作机制的探讨

2018-11-24师成辛越张旭左伟闫凤茹

师成 辛越 张旭 左伟 闫凤茹

据相关资料[1]显示,我国60岁以上老年人口年均净增长800万左右,预计到2025年,老年人口将达3亿。由于我国长期盛行“421”家庭结构,再加上医疗服务机构和养老机构互无联系,导致大量健康水平较差的老年人长期处于带病生存的状态。在此背景下,医养结合养老模式凭借其有病治病、无病疗养的特点为实现“健康老龄化”目标提供了有效方案。医养结合的关键内核是将医疗服务和养老服务有机结合,从而解决养老不医护、医护不养老的难题。这对于满足老年人高质量养老需求具有重大意义。近年来,在国家相关政策指导下,各地纷纷就养老与医疗资源的优化整合和统筹规划进行研究和试点,探索出几种较好的医养结合养老模式:一是养老机构内设医疗机构,如北京市第一社会福利院开设的福利医院,青岛福山老年公寓开设的医疗中心等;二是医疗机构开设养老机构,如重庆医科大学附属第一医院内开设青杠老年护养中心,河北医科大学第二医院开设的养老机构等;三是医疗机构与养老机构合作,如中南大学湘雅第三医院与湖南康乃馨养老机构合作,北京康泰医院与颐乐之家敬老院等的合作;四是社区和居家养老,如北京崔各庄社区中心,台湾中敏小区居家服务中心。以上这些医养结合的养老模式都具有一定代表性。其中医疗机构与养老机构合作的方式能够充分整合养老资源,实现医疗机构和养老机构优势互补。本文以山西省某三级医院与养老机构合作为例,在详细介绍其实施效果后运用前瞻性视角对不同性质主体合作举办“医养结合”的机制、问题、成效等方面进行分析,以期为“医养结合”在我国更好地发展提出一些对策建议。

1 山西省某三级医院与当地养老机构合作情况

1.1 基本情况

以山西省某三级公立医院和社会办具有康复中心特征的养老院合作医养结合情况为研究对象。该医院老年病科采取中西医结合形式,是省级重点专科、国家级示范单位,也是山西省中西医结合老年病医学委员会挂靠单位。科室内医师获医学硕士学位的占60%;有开放床位48张,其中老年重症监护病房床位有8张;还拥有国内外先进的医疗设备,可提供多种专业检查,且配有设备先进的老年病研究实验室。在智力支持、人才储备、病床数量、硬件设备上均处于山西省老年病科前列。与其合作的养老康复中心有床位450张,房间都配备有生活用具。还建有老年健康绿色通道、健身场所和娱乐场所,能为健康老人和失能、半失能老人提供医疗康复服务。

1.2 合作机制

根据国家深化医药卫生体制改革政策,山西省民政厅、原山西省卫生和计划生育委员会联合出台《关于推进医疗机构与养老服务融合发展的指导意见》[2],提出“积极寻求构建医养融合养老服务新模式,致力推进医疗资源和养老资源相融合”的目标要求。为了更好地实现这一目标,该医院与某养老康复机构进行了深入合作,投入超过1000万元专项资金新成立了“医养结合康复中心”。该中心属于“医疗机构与养老机构合作”这一医养结合模式的典型范例,作为公立医院附属机构,由医院老年科直接领导。在权责方面,医院拥有所有权,并对中心负法人责任。日常运营则由医院专门成立的项目领导小组和养老机构管理团队具体合作。

医养结合康复中心管理主体为社会上失能、半失能老人及医院老年科转诊而来的老年病患者,定位于中高端层次有医疗、养老、护理、康复需求的老年人。依托当地社区成立了社区卫生服务中心,开展社区养老“养+医”结合的“日间照料”和“喘息”服务,不断拓展和完善社区医养结合服务体系。

新成立的医养结合康复中心交通便利,地理位置优越,距离医院本部仅3公里,便于紧急情况迅速提供医疗服务。同时为高龄、重病、失能及部分失能老年人提供了就诊、转诊、取药、收费、综合诊疗等就医便利条件,并按照功能划分设置了养老区、医疗区、康复区、娱乐健身区。其中,养老区设置床位200余张,提供自理服务、支援照护服务、介助服务、介护服务和特别护理;医疗区设置床位100余张,急诊、急救、诊疗、检验等设备已投放到位,为住养老人提供日常医疗活动,并负责符合住院条件老年病人的双向转诊工作;在康复区内,设有康复训练室、多感官训练室、生活辅导室等;娱乐健身区开设了网球场、门球场、健身器、阅览室、书画室、棋牌室等场馆。这些基础设施的投建在满足老年人日常生活起居、体育文化娱乐需求的同时可持续提供养老服务、医疗服务、康复服务。在人员配备上,该中心配置了医、护、技专业技术人员20名,养老照护员100名,管理及其他工作人员30名,初步形成了人员设置合理、医疗养老康复设备完善的医养结合机构。

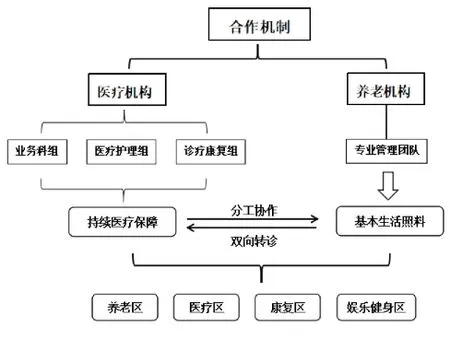

医养结合康复中心目前可提供的服务包括:①基本生活照料,包括生活起居、膳食供给、社工帮助,这几方面主要是由养老机构借助从业多年的社会资源和长期经验进行操作。②持续医疗保障,包括健康管理、协助就医、康复护理和紧急医疗救助。具体由医疗机构管理的3个小组负责:业务科组围绕对老人全方位的“增进健康、预防疾病、恢复健康、减轻痛苦”的工作目标,创新开展“医养康护”相结合的新型服务模式;医疗护理组为对象人群提供延续性照护服务;诊疗康复组则致力于开展老年人慢性病病情平稳期的康复。这些专业性较强的领域由医院老年病科具有老年病学、护理康复学背景的医学人才骨干重点负责。

总体来说,医疗机构与养老机构合作医养结合的方式在本例中表现为契约模式和委托管理,两者通过达成合作协议,建立了以医院为经营主体负责统筹协调,以养老机构为辅助,通过政府引导、市场驱动,依托医疗技术和专业团队,以分工协作和双向转诊为主要特点的合作机制。见图1。

图1 医养结合的医疗机构与养老机构合作机制

2 合作过程中的经验总结

2.1 创新机制

医养结合康复中心自成立以来,初步构建了医疗、养老、康复、护理一体的全方位服务模式和“有病治病、无病疗养、全程托护”的一站式服务体系。医疗服务方面,依托医院强大的医疗保障支撑,设立了若干医疗科室,并对老人开展健康评估,建立健康档案,同时根据护理等级进行分级管理和根据老人实际需求进行动态管理;养老服务方面,中心设立了养老事务管理科,通过宣教“健康养生、文化护养”的理念,推行中西结合的养生服务;康复服务方面,有专业康复队伍对院内老年人进行一对一个性化功能训练和康复理疗;护理服务方面,聘请资深照护师和经验丰富的养老护理员组成了照护团队。这一系列措施有效解决了养老院不便就医、医院不能养老的问题,提高了老年人生命质量。

2.2 实施急慢分治并完善双向转诊

在实践过程中,医养结合康复中心设置了医护区和照护区,根据老年人健康情况采取医疗和养老两种路径进行管理,并根据实际需要进行医疗和养老相互转换、动态管理,建立了“2+1”无障碍循环转诊模式,即中心两大区和院本部相互之间随时转诊:小病、慢病不出中心院区,中心内进行双向转诊;危急重症转入医院本部,实行院区间双向转诊;度过急性期和危重期的病人再转入中心院区进行后期康复训练和专业照护。借助清晰完善的分治、转诊路径,不仅提高了医养结合康复中心的服务效率,也增强了对中心内老年人的医疗保障能力。

2.3 充分挖掘人才资源以打造专业照护团队

决定医养结合服务质量水平的因素是服务提供者的素质。医院对人才建设给予了充分重视,为解决医养结合康复中心的用人问题,在利用院内护理资源的基础上通过结合其他社会资源成立了医院下属的养老护理员培训组,成立了“医养结合照护师培训基地”,并聘请老年照护领域专家充当师资力量,完善自身造血功能和对外输出人才能力。目前,养老护理员队伍已初见规模。

3 问题与建议

3.1 管理权限不明确导致政策标准不统一且协调难度大

医疗机构与养老机构合作机制中,医养结合涉及民政、卫生、社保三条主线,而这三条线呈分立状态。这导致医养结合模式受制于制度分设、行业差异、财政分割等因素,使得各部门对扶持政策的认识、调整和落实上有一定分歧。此外,养老机构和医疗机构属于独立的经济主体,存在利益冲突,协调难度大[3]。

上述问题的存在表明了医疗机构与养老机构合作医养结合机制的完善需要多个合作主体的充分协调、共同努力。包括民政部门、卫生部门、人社部门、行业协会、高等院校、专业体检中心、社区医院、综合医院、商业机构等[4]。同时,2016年原国家卫生和计划生育委员会印发的《医养结合工作重点任务分工方案》[5]中也提出“鼓励二级以上医院与养老机构合作共建,通过整合医疗、康复、养老和护理资源,为老年人提供一体化的健康和养老服务”的要求和“由民政部、卫生计生委、中医药局分别负责”的规定。因此,今后相关部门需要明晰管理权限,避免“多龙治水”现象;医院与养老机构要签订相关合作协议,采取受法律保护的合同制,明确利益关系;双方合作的医养结合机构要根据实际情况创新与政府的合作模式。

3.2 机构费用标准较高造成老年人经济负担沉重

经了解,本文研究对象——某医养结合康复中心的收费标准为月均费用5000元左右,而山西省服务水平较好的医养结合养老机构月均费用在5000元~10000元之间,这对于收入来源较少、收入水平不高的老年人来说是一笔不小的经济负担,导致众多老年人即使需要这些服务,也会放弃前往专业的养老机构。因此,在今后医养结合研究中,应把养老机构的服务内容收费问题作为主要研究对象之一,进而科学地设定收费标准,并进行相应的价格调整机制研究[6]。政府扮演好“裁判员”角色,在理念上坚持人人共享养老服务的原则,在实践中扩大养老补贴的范畴。既要不断吸收社会力量参与医养结合服务,也要做好相关配套保障措施,防止“缺位”,在推动市场配置医养资源、遵照市场规则发展医养产业的同时,确保老年人能够享有相对公平的待遇。

3.3 医养结合养老机构中基本医保支付结算困难

当前,老年人在医养结合养老机构内接受相关服务不能纳入医保报销体系,产生的医养服务费用只能靠个人养老金和家属出资共同负担,这使得很多老年人对选择医养结合养老机构心存顾虑,选择机构养老的行动度大大减弱。

针对医疗机构与养老机构合作医养结合模式实施中存在的基本医保支付结算问题,本文提出以下方案:一是创新医保对医养结合老年人支付结算的管理体制机制,具体措施有将健康体检纳入基本医疗范畴、设立强制性护理康复险和适当扩大医保药品保险范围等。二是将老年人长期护理费用纳入基本医疗保险范围。可以将取得医疗执业许可的医养结合型服务机构纳入基本医保定点范围,通过实行协议管理,将养老护理费用纳入医保,进而逐步建立责任共担的长期护理保险多渠道筹资机制,按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则合理确定。三是借鉴较为先进成熟的其他经验,例如“长春模式”,将养老护理费从医保基金中划转,“潍坊模式”采取护理保险基金主要通过职工医保统筹基金、财政补助、福彩公益和个人账户划拨等渠道解决的办法,其他模式还有养老基金部分出资养老护理费用等。综上所述,通过一系列医保支付改革措施,未来可逐步形成“个人养老金为主、医保报销为辅、社会资本补充”的良性共济医养结合服务筹资模式。

发展医疗机构与养老机构合作机制,推动医疗服务和养老服务相结合,是实现医养结合养老模式的重要举措。当前这一机制在全国还未形成统一模式,政策细则、筹资模式、管理方针等基面的设计还需做更深入研究以充实完善。而如何在医疗机构与养老机构合作过程中做到统筹兼顾,保护各方利益,凝聚各方力量,确保提供相对高质量、低费用、多样化的医养结合服务,也需要学界进一步交流探讨。