18F-FDG及18F-FP-DTBZ双示踪PET/CT显像诊断帕金森病

2018-11-21乔洪文崔碧霄苏玉盛梁志刚

尚 琨,乔洪文,卢 洁,2,3*,崔碧霄,苏玉盛,李 则,梁志刚

(1.首都医科大学宣武医院核医学科,2.放射科,北京 100053;3.磁共振成像脑信息学北京市重点实验室,北京 100053)

帕金森病(Parkinson disease, PD)主要病理学改变为中脑黑质致密部多巴胺能神经元变性脱失,导致纹状体内多巴胺含量显著减少。临床诊断PD主要依据症状、体征等指标进行综合评估,但早期诊断十分困难。PET可反映体内与PD发生发展过程密切相关的生物学标志物的变化情况。18F-FDG作为最常用的PET示踪剂,可用于显示PD患者的脑代谢改变情况,为早期诊断和鉴别诊断提供可靠的生物学指标[1]。18F-FP-DTBZ是一种以Ⅱ型囊泡单胺转运体(vesicular monoamine transporter type 2, VMAT2)为靶向的PET显像剂。VMAT2存在于多巴胺能神经元内,而纹状体区域多巴胺能神经元分布较多,故该区域VMAT2浓度可用于评估黑质—纹状体通路多巴胺能神经元突触前膜情况[2]。本研究分析PD患者18F-FDG和18F-FP-DTBZ PET/CT显像特点,探讨双示踪剂显像诊断PD的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017年6月—2018年1月经我院神经内科确诊的28例PD患者(PD组),男12例,女16例,年龄54~69岁,平均(59.4±7.9)岁,病程1~6年,平均(3.12±1.87)年,均符合英国伦敦脑库PD诊断标准[3]。在患者未服用药物的状态下(停用抗PD药物至少12 h),对其采用PD统一评分量表(unified Parkinson disease rating scale, UPDRS)中第Ⅲ部分(UPDRS Ⅲ)和Hoehn-Yahr(H-Y)分期,对所有PD患者进行临床评分;根据H-Y分期将PD组分为早期PD亚组(H-Y分期为Ⅰ~Ⅱ期,n=20)和中晚期PD亚组(H-Y分期Ⅱ期以上,n=8);根据肢体症状不同分为双侧肢体症状亚组(n=14)和单侧肢体症状亚组(n=14)。

选取同期年龄和性别与PD组相匹配的健康志愿者10名为对照组,男5名,女5名,年龄52~70岁,平均(55.0±8.3)岁。本研究经首都医科大学宣武医院伦理委员会批准,所有受试者均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 采用联影uMI510 PET/CT仪行3D脑静态扫描。18F-FDG及18F-FP-DTBZ均由本科室自行制备,采用Siemens RDS111加速器生成18F,自动化合成模块分别制备18F-FDG和18F-FP-DTBZ,放化纯度均>98%。18F-FDG脑PET显像和18F-FP-DTBZ脑PET显像分别在1周内完成,2次检查间隔24 h以上。检查前受试者禁食6 h以上,空腹血糖<7 mmol/L。

18F-FDG显像:注射18F-FDG(3.7~7.4 MBq/kg体质量)后嘱受试者在昏暗房间内闭目休息,40~60 min后进行显像。18F-FP-DTBZ显像:经静脉注射370 MBq18F-FP-DTBZ,受试者闭目休息60 min后接受图像采集。CT扫描参数:头部螺旋扫描,管电压120 kV,管电流180 mAs,层厚3 mm;PET扫描参数:矩阵128×128,层厚2.44 mm,采集时间15 min,以有序子集最大期望值法(ordered subsets expectation maximization, OSEM)+TOF+高清图像技术重建。

1.3 图像分析 由2名具有10年及以上工作经验的核医学科医师共同以盲法阅片,对PET图像进行视觉评估,判断各脑区放射性分布情况,如2名医师意见不同,咨询第3名具有10年以上工作经验的核医学医师以达成共识。在18F-FDG PET图像上,若某一脑区在至少连续2个层面出现葡萄糖代谢异常,则判断为阳性。在18F-FP-DTBZ PET图像上分析基底核区18F-FP-DTBZ摄取。在CT图像上选择3层显示基底核区清晰的轴位图像,于枕叶、双侧尾状核、壳核前部和壳核后部勾画ROI,在与之匹配的PET图像上测量相应部位的标准摄取值(standard uptake value, SUV),以枕叶为参考脑区,以尾状核、壳核前部及壳核后部SUV与枕叶SUV的比值为每一部位的18F-FP-DTBZ SUV。

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0统计分析软件。

2 结果

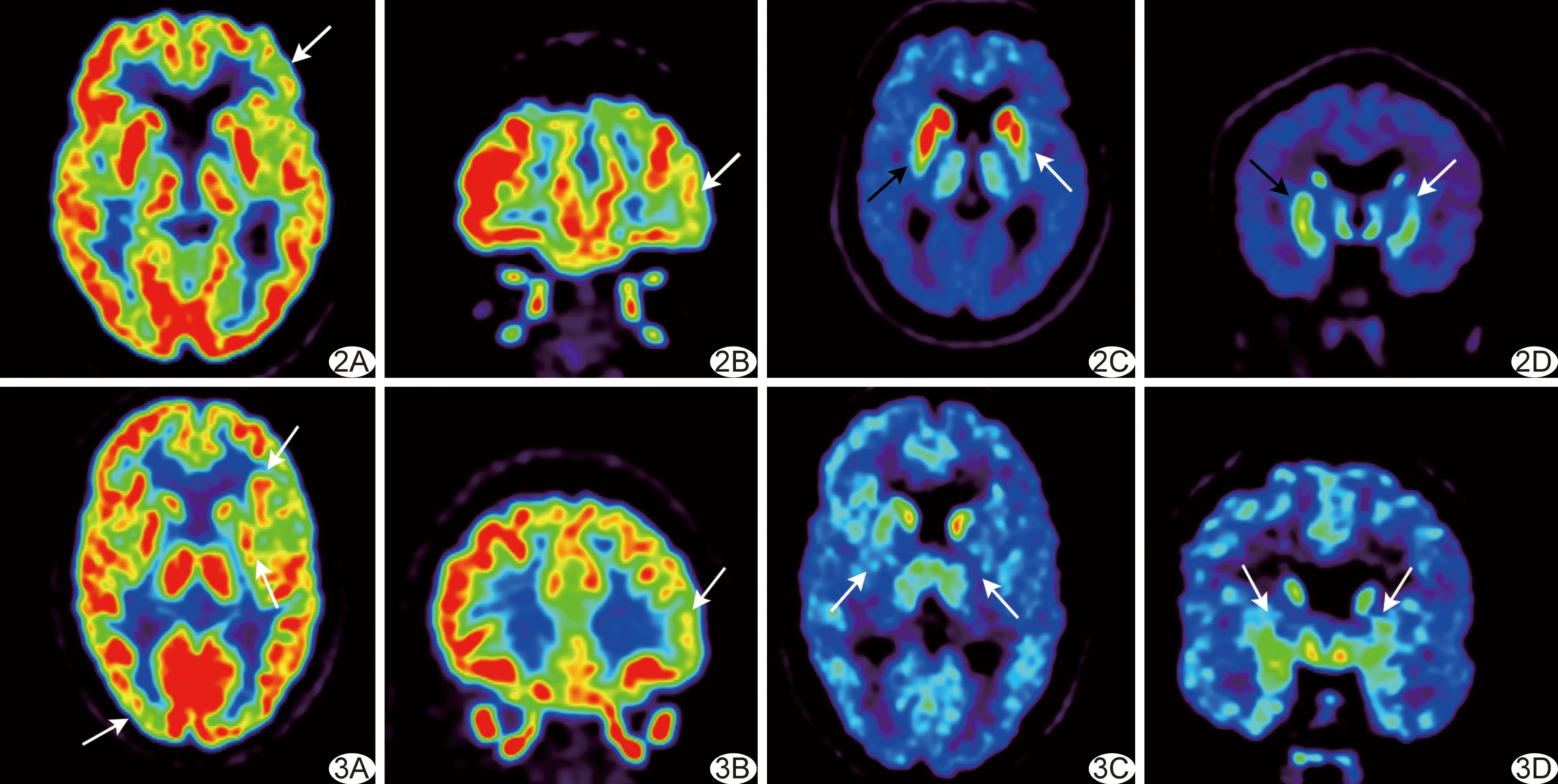

2.118F-FDG PET显像 对照组双侧大脑皮层各叶、基底核区及丘脑放射性分布均匀对称,未见放射性分布稀疏或缺损区,见图1A。28例PD中,5例大脑皮层代谢正常,23例(23/28,82.14%)大脑皮层代谢呈不同程度减低,其中位于额叶17例、颞叶13例、顶叶11例、枕叶1例;20例(20/28,71.43%)双侧基底核代谢正常,5例(5/28,17.86%)单侧基底核代谢减低,3例(3/28,10.71%)双侧基底核代谢减低。见图2A、2B、3A、3B。

图1 男,55岁,健康志愿者 A.18F-FDG PET示大脑皮层及基底核、丘脑放射性分布对称; B.18F-FP-DTBZ PET示双侧尾状核及壳核放射性分布对称

图2 患者男,61岁,早期PD A、B.18F-FDG PET轴位及冠状位示左侧额叶皮层代谢减低(箭); C、D.18F-FP-DTBZ PET轴位及冠状位示双侧壳核放射性分布不对称,左侧壳核(白箭)及右侧壳核后部(黑箭)放射性摄取明显减低,左侧明显 图3 患者女,65岁,中晚期PD A.18F-FDG PET轴位示左侧额叶、右侧颞枕叶皮层及左侧基底核代谢减低(箭); B. 18F-FDG PET冠状位示左侧额叶代谢减低(箭); C、D.18F-FP-DTBZ PET轴位及冠状位示双侧尾状核及壳核(箭)放射性分布减低

表1 PD组与对照组尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s)

表1 PD组与对照组尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s)

组别尾状核壳核前部壳核后部PD组(n=28)2.94±0.831.98±0.561.61±0.43对照组(n=10)3.16±0.343.37±0.343.28±0.36t值1.8436.86411.518P值0.118<0.001<0.001

表2 早期PD亚组、中晚期PD亚组与对照组间尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s)

表2 早期PD亚组、中晚期PD亚组与对照组间尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s)

组别尾状核壳核前部壳核后部早期PD亚组(n=20)3.06±0.882.15±0.561.73±0.41中晚期PD亚组(n=8)2.69±0.711.66±0.401.41±0.42对照组(n=10)3.16±0.343.37±0.343.28±0.36F值3.36754.54386.991P值0.041<0.001<0.001

表3 双侧肢体症状亚组左右侧尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s,n=14)

表3 双侧肢体症状亚组左右侧尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s,n=14)

侧别尾状核壳核前部壳核后部左侧2.54±0.671.59±0.381.46±0.39右侧2.49±0.741.63±0.381.45±0.39t值-0.8310.673-0.244P值0.4270.5180.812

表4 单侧肢体症状亚组肢体症状侧与症状对侧尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s,n=14)

表4 单侧肢体症状亚组肢体症状侧与症状对侧尾状核、壳核前部及壳核后部18F-FP-DTBZ SUV比较(±s,n=14)

侧别尾状核壳核前部壳核后部肢体症状侧3.13±0.852.41±0.671.89±0.55症状对侧3.13±0.722.15±0.361.62±0.29t值-1.907-2.277-2.972P值0.0830.0040.007

2.218F-FP-DTBZ PET显像 对照组双侧尾状核及壳核18F-FP-DTBZ摄取呈对称性均匀分布,未见放射性异常分布稀疏或缺损区,见图1B。早期PD亚组双侧尾状核18F-FP-DTBZ摄取呈对称性均匀分布,中晚期PD亚组双侧尾状核放射性分布较对照组稀疏。PD组壳核18F-FP-DTBZ摄取较对照组稀疏。见图2C、2D、3C、3D。

PD组尾状核18F-FP-DTBZ SUV与对照组差异无统计学意义(P=0.118),壳核前部及后部SUV均低于对照组(P均<0.001),见表1。早期PD亚组、中晚期PD亚组与对照组间尾状核、壳核前部及后部18F-FP-DTBZ SUV比较总体差异均有统计学意义(P均<0.05),见表2;早期PD亚组尾状核18F-FP-DTBZ SUV与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),壳核前部及后部18F-FP-DTBZ SUV分别较对照组减少36.20%和47.26%,差异有统计学意义(P均<0.01);中晚期PD亚组尾状核、壳核前部及后部18F-FP-DTBZ SUV较对照组分别减少14.87%、50.74%及57.01%,差异均有统计学意义(P均<0.05)。

PD组患者尾状核18F-FP-DTBZ SUV与UPDRS Ⅲ运动评分、H-Y分期均无明显相关性(P均>0.05);壳核前部18F-FP-DTBZ SUV与UPDRS Ⅲ运动评分、H-Y分期均呈负相关(r=-0.463、-0.564,P=0.002、0.001);壳核后部18F-FP-DTBZ SUV与UPDRS Ⅲ运动评分、H-Y分期均呈负相关(r=-0.412、-0.585,P=0.005、0.001)。

2.318F-FP-DTBZ PET联合18F-FDG PET显像 14例双侧肢体症状亚组患者中,左侧与右侧尾状核、壳核前部及后部18F-FP-DTBZ SUV差异均无统计学意义(P均>0.05),见表3;其中双侧大脑皮层18F-FDG代谢减低8例,单侧皮层代谢减低4例,双侧皮层无代谢减低2例。14例单侧肢体症状亚组患者中,双侧壳核18F-FP-DTBZ摄取呈不对称性,肢体症状对侧壳核前部及后部SUV较症状侧减低(P均<0.05),尾状核SUV差异无统计学意义(P=0.083),见表4;其中症状对侧大脑皮层18F-FDG代谢减低9例,双侧皮层代谢减低3例,双侧皮层无代谢减低2例。

3 讨论

目前诊断PD和评估PD病情主要依靠症状及体征,缺乏客观的生物学指标,尤其是疾病早期,临床误诊率高达25%[4]。大脑额叶与控制躯体运动相关,顶叶与躯体感觉相关,颞叶与语言、记忆等相关,枕叶与视觉的整合相关;PD患者出现静止性震颤、运动迟缓、肌强直等躯体症状可能与上述部位受损有关[5]。

PD患者存在广泛的大脑皮层代谢减低[6],且随着患者认知功能下降,其脑部葡萄糖代谢减低的范围和程度逐渐增加[7-8]。本研究结果显示82.14%(23/28)PD患者额叶、顶叶、颞叶及枕叶代谢减低,脑代谢减低程度以首发症状的对侧更为明显。PD早期,基底核代谢增加;随着疾病进展,开始表现为代谢正常,之后则表现为代谢减低[9]。Akdemir等[9]观察7例PD患者的18F-FDG PET脑显像,2例双侧基底核代谢减低,2例单侧代谢减低,2例代谢正常和1例代谢增加。笔者前期对15例PD患者进行定性分析[10],发现3例基底核低代谢,定量分析发现10例基底核代谢减低。有学者[11]采用18F-FDG PET显像结合统计参数图(statistical parametric mapping, SPM),发现PD患者中央前回、丘脑、豆状核葡萄糖代谢增加,而前额叶运动区及顶枕部代谢减低。

研究[12-13]发现健康受试者在黑质、纹状体、杏仁核、海马等区域存在18F-FP-DTBZ高摄取,而在皮层和小脑摄取很低,只有纹状体的约1%。在PD患者中,随病情进展,黑质纹状体神经元中结合18F-FP-DTBZ逐渐减少,首先影响壳核后部,随后是壳核前部、尾状核以及黑质[14]。Okamura等[15]利用VMAT2显像研究17例PD患者和6名健康志愿者,发现VMAT2水平在壳核后部减低81%、壳核前部减低70%、尾状核减低48%。Hsiao等[14]对PD患者进行VMAT2显像,发现轻度PD患者尾状核及壳核的VMAT2水平分别减少21.50%和58.20%,中度PD患者分别减少60.75%和79.49%,而重度PD患者分别减少63.94%和83.20%。本研究结果显示,早期和中晚期PD患者壳核的18F-FP-DTBZ SUV与对照组比较均明显减低,而早期PD患者尾状核SUV与对照组比较差异无统计学意义,提示其可能与病情严重程度有关。

在出现临床症状之前,生物标记物对于早期诊断PD尤为重要。采用不同示踪剂的多巴胺显像研究[14-15]表明,纹状体放射性摄取与临床严重程度相关,包括H-Y分期、病程、UPDRS Ⅲ以及UPDRS其他部分评分等。本研究结果表明壳核18F-FP-DTBZ SUV与UPDRS Ⅲ运动评分、H-Y分期呈负相关,提示18F-FP-DTBZ PET显像是早期发现PD多巴胺能神经元功能减退的敏感指标。

PD患者18F-FP-DTBZ PET显像的特征性表现为症状对侧纹状体18F-FP-DTBZ摄取明显减低[15]。本研究观察不同肢体症状的PD患者,发现无论临床表现为单侧还是双侧肢体症状,壳核均被累及;一侧肢体症状更为严重时,对侧壳核的18F-FP-DTBZ放射性摄取减低程度更为明显,可能与PD患者病理学上黑质受损表现不对称有关,即起病肢体对侧的黑质—纹状体通路损害较起病侧更为严重;而对侧皮层18F-FDG葡萄糖代谢减低也更为明显。

总之,18F-FDG及18F-FP-DTBZ双示踪剂联合PET/CT显像可反映脑葡萄糖代谢和多巴胺能神经元突触前膜的情况,分析大脑葡萄糖代谢水平以及VMAT2水平,为诊断PD和评估病情提供全面信息,有望成为诊断PD的生物学指标。