舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉在经胸非体外循环先心介入封堵术的效果分析

2018-11-02王必铭卢敬利

郑 翔 王必铭 卢敬利

经胸非体外循环先心介入封堵术是一种融合传统心外科手术与心导管介入术特点的治疗方法,广泛用于治疗房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭等[1]。与既往疗法相比,经胸非体外循环先心介入封堵术亦可取得显著疗效,该疗法的手术时间短、创伤性小、术后康复快、并发症少,对麻醉管理提出新的要求。对于经胸非体外循环先心介入封堵术的麻醉,关键在于保证麻醉镇痛、镇静同时稳定围术期生命体征,术后尽快苏醒,便于术后心功能的恢复。目前认为经胸非体外循环先心介入封堵术采取全凭静脉麻醉,麻醉药用量较大,不利于尽早气管拔管;基于上述观点,临床更倾向于减少静脉麻醉药用量,给予七氟烷吸入麻醉,以舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉这一维持麻醉方案较为常见[2-3]。但关于舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉的效果、安全性尚未形成统一定论,较少文献报道该维持麻醉方案对术后苏醒质量的影响情况。对此,本研究旨在分析舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉在经胸非体外循环先心介入封堵术的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院自2015年1月—2017年1月收治的82例经胸非体外循环先心介入封堵术患者作为研究对象,按照随机数字表法分成两组,对照组41例,男20例,女21例,年龄3~47岁,平均(17.31±12.89)岁;室间隔缺损20例,房间隔缺损13例,动脉导管未闭8例;美国麻醉医师学会分级[4]:Ⅰ级11例,Ⅱ级23例,Ⅲ级7例;观察组41例,男18例,女 23 例,年龄 2~48岁,平均(18.41±11.05)岁;室间隔缺损19例,房间隔缺损12例,动脉导管未闭10例;美国麻醉医师学会分级:Ⅰ级12例、Ⅱ级23例、Ⅲ级6例;两组一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究通过院伦理委员会的批准,患者及其家属书面知情同意。

1.2 研究方法 术前患者常规禁食12h和禁饮4h,入室监测生命体征和脑电双频指数,开放静脉通道并保证输液通畅,连续动态监测动脉压,常规麻醉诱导,输注舒芬太尼0.5μg/kg,咪达唑仑0.1mg/kg,丙泊酚2.5mg/kg,阿曲库铵0.5mg/kg;麻醉诱导成功后,进行气管插管,采用呼吸机通气;在此基础上,对照组采取全凭静脉麻醉,静脉输注丙泊酚、舒芬太尼维持麻醉,成人丙泊酚用量:4.0~12.0mg/(k·gh),小儿丙泊酚用量:9.0~15.0mg/(k·gh);舒芬太尼用量:0.010~0.015μg/(kg·min);观察组采取舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉,应用吸入七氟烷维持麻醉,持续吸入2~4%七氟烷,间断静脉注射舒芬太尼,每次0.5~1μg/kg;术中根据脑电双频指数,调整丙泊酚、舒芬太尼、七氟烷等用量,将脑电双频指数维持在40~60;术后及时将患者送至麻醉恢复室,不得使用催醒剂和肌松药拮抗剂,待患者自主呼吸恢复,意识恢复且能唤醒,无严重不良反应发生时,可拔管,并密切监测患者的生命体征。

1.3 观察指标 比较两组麻醉诱导前即刻、麻醉诱导后1min、手术前即刻(切开皮肤时)及术毕即刻的生命体征,手术前即刻、插管后即刻及术毕即刻的脑电双频指数(BIS),舒芬太尼用量、麻醉恢复期情况及不良反应发生情况;其中生命体征观察指标包括收缩压、舒张压、心率;麻醉恢复期情况观察指标包括苏醒时间、拔管时间、复苏室停留时间、躁动评分[5]。躁动评分标准:1分为不能唤醒;2分为非常镇静;3分为镇静;4分为安静合作;5分为躁动;6分为非常躁动;7分为危险躁动。

1.4 统计学方法 应用SPSS18.0软件处理数据,符合正态分布且方差齐性的计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间使用t检验;对于不符合正态分布的计量资料以中位数(第一四分位数,第三四分位数)[M(Q1,Q3)]表示,组间使用 Mann-Whitney U 检验。

2 结果

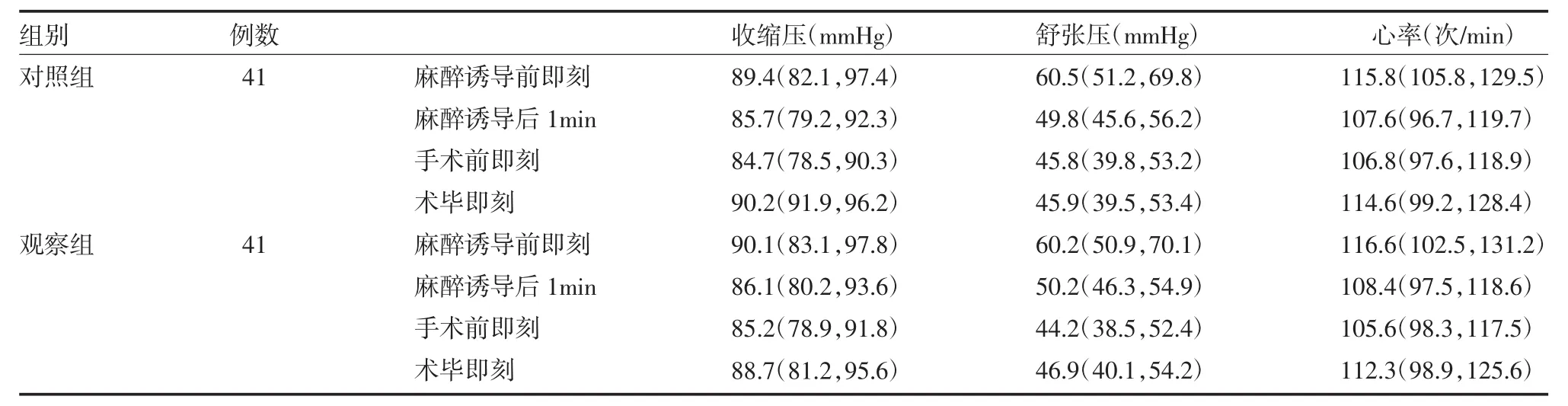

2.1 两组经胸非体外循环先心介入封堵术患者麻醉诱导及手术前后的生命体征比较 两组麻醉诱导前即刻、麻醉诱导后1min、手术前即刻及术毕后即刻的收缩压、舒张压、心率均较为稳定,差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

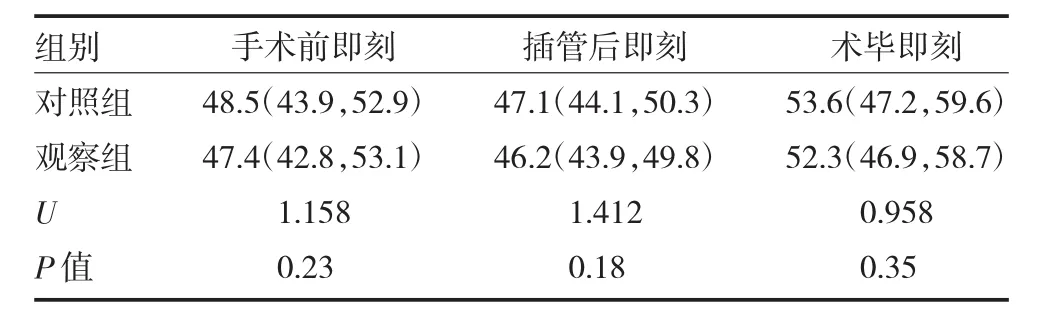

2.2 两组经胸非体外循环先心介入封堵术患者手术前即刻、插管后即刻及手术后即刻的BIS比较 两组手术前、插管后即刻及手术后的BIS差异无统计学意义(P>0.05),见表 2。

2.3 两组经胸非体外循环先心介入封堵术患者舒芬太尼用量及麻醉恢复期情况比较 观察组舒芬太尼用量少于对照组,苏醒时间、拔管时间、复苏室停留时间均短于对照组,躁动评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表1 两组经胸非体外循环先心介入封堵术患者不同时间点之间收缩压、舒张压和心率比较

表2 两组经胸非体外循环先心介入封堵术患者手术前即刻、插管后即刻及手术后即刻BIS比较

2.4 两组不良反应发生情况比较 两组患者均顺利完成麻醉诱导、气管插管和拔管,围术期无严重不良反应发生,未见低血压、分泌物增多、喉痉挛、舌后坠、剧烈呛咳、恶心和呕吐等不良反应。

3 讨论

相比于传统手术,经胸非体外循环先心介入封堵术显著缩短手术时间、减小创伤。在此类患者的麻醉管理中主张采取快通道麻醉,在维持足够麻醉深度、稳定生命体征的基础上,减少静脉麻醉药用量,尽早气管拔管、快速苏醒[6-7]。有研究[8]报道,在经胸非体外循环先心介入封堵手术中,减少静脉麻醉药用量对降低心脏应激性具有积极作用,可以作为减少心律失常发生的关键环节。快通道麻醉的主要原则是应用短效阿片类药物或者减少阿片类药物同时复合其他短效镇静药物或麻醉方法。在本研究中,采用舒芬太尼麻醉,以短效镇静药丙泊酚、肌松药阿曲库铵进行麻醉诱导,吸入七氟烷维持麻醉,可控性较强。

舒芬太尼是一种脂溶性较强的阿片类镇痛药,同其他阿片类镇痛药对比,舒芬太尼的镇痛效价高,起效快、半衰期短,可反复给药,且体内蓄积量少,极少发生呼吸抑制[9]。有研究[10-11]表明,舒芬太尼由于无组胺释放作用,对血流动力学影响小,较好地缓解围术期的应激反应,适用于快通道心脏麻醉。七氟烷的血/气分配系数较低,具有起效快、苏醒快、依从性好,且对患者的呼吸道刺激小,安全性高[12-13]。有研究[14]报道,七氟烷能够在体内48h内迅速代谢完毕排出体外。近年来,七氟烷广泛用于心脏手术的麻醉,具有心肌保护作用,可稳定心律[15-16]。本研究中,观察组患者应用舒芬太尼进行麻醉诱导,联合七氟烷吸入麻醉,均顺利完成麻醉诱导、气管插管和拔管,围术期无严重并发症发生,在满足手术要求的同时,提高麻醉安全性。两组在麻醉诱导前即刻、麻醉诱导后1min、手术前即刻及术毕即刻的收缩压、舒张压、心率均较为稳定,差异无统计学意义(P>0.05);这可能是舒芬太尼的镇痛作用贯穿于整个围术期,且体内蓄积量少。这也表明舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉的安全性高。

脑电双频指数是一种以脑电来量化判断镇静水平和监测麻醉深度的准确方法,临床认为,脑电双频指数维持在40~60,患者处于麻醉状态。脑电双频指数的监测可用于小儿的麻醉深度,有利于控制小儿的全身麻醉用药量。有研究[17]表明,脑电双频指数值与吸入麻醉药的镇静水平具有良好的相关性。本研究显示,两组手术前即刻、插管后即刻及术毕即刻的脑电双频指数差异无统计学意义(P>0.05),表明舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉在经胸非体外循环先心介入封堵术的麻醉效果满意,与全凭静脉麻醉组相比,观察组显著减少静脉麻醉药用量。这与田鹏声等[18]的研究报道基本一致。此外,观察组患者的苏醒时间、拔管时间、复苏室停留时间均少于对照组,这表明舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉还具有术后苏醒迅速的优势;这可能与七氟烷的半衰期短,代谢速度较快有关。吸入七氟烷对于术后躁动方面一直存在争论,有研究[19]表明,吸入七氟烷进行全身麻醉,术后容易发生躁动;另有研究[20-22]报道,吸入七氟烷可显著减少术后躁动发生,以及减少恶心呕吐、呼吸抑制等不良反应。本研究结果显示,观察组躁动评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),认为其与七氟烷的体内代谢速度快、产生躁动的程度轻相关。

在本研究中,舒芬太尼联合七氟烷吸入麻醉在经胸非体外循环先心介入封堵术的麻醉效果满意,安全性高,术后复苏迅速。但是关于两者联合的最佳时间和剂量有待今后的深入研究。

表3 两组经胸非体外循环先心介入封堵术患者舒芬太尼用量及麻醉恢复期情况比较