商喜《明宣宗行乐图》考证

2018-10-22杨帆

◇ 杨帆

故宫博物院庋藏一件明代宫廷画家商喜绘制的《明宣宗行乐图》,此画尺幅巨大,人物众多,动植物庞杂。笔者通过对画中的人物服饰、环境地点、器物类型等方面的考证,对画面的主题内容进行了深入探讨,修正了此前学界所持论的“游猎南苑”等观点。

一、人员身份的考证

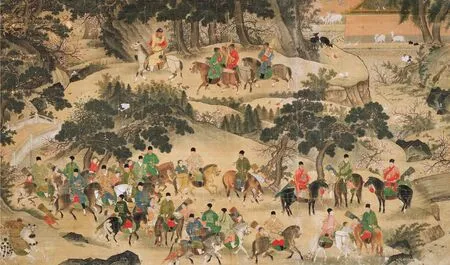

此幅《行乐图》中,除明宣宗以外的人员可分为两组:一组为画面上方紧随皇帝身后的三人,另一组则是画面下方二十二名骑马人员,他们身后各跟随一个小童。

紧随皇帝身后的三人均净面无髯,但其着装却不符合明代宦官通常所穿的“曳撒”和“贴里”。明朝,自明太祖时期便对内臣冠服作出明确规定。内臣一般戴内使帽,穿曳撒或贴里。内使帽为圆顶,后有山,上作双拱形,俗称刚叉帽。曳撒,形制为两旁有摆,后襟不断,前襟两截,下有马面褶,往两旁起〔1〕。贴里形制与曳撒相近,只是前后襟均分截,腰部以下做褶,无马面褶,衣身两侧不开衩,也无摆。《明宣宗行乐图卷》和《明宪宗元宵行乐图卷》中的宦官便头戴内使帽,身穿曳撒或贴里。显然,此三人的服饰与此迥然有别,于是,笔者拟从职务、服色特点入手进行考辨分析。

[明]商喜 明宣宗行乐图卷 211cm×353cm 绢本设色 故宫博物院藏

最前面的绿衣人怀抱弓弩、箭矢,弓箭制作精良,上绘精美的黄绿色纹饰。红衣人手持一把包裹着黄锦的剑,剑身以金银二色修饰,剑柄处系红色流苏。此人身后还背着一件头部呈龙状的器物,龙眼为珍珠作镶嵌。蓝衣人手抱两端宽窄不一的长形器物,其外部包裹的黄锦上绣满长龙纹饰。此三人所携器具的等级之高,显示这些都是皇帝的御用之物,而他们的职责正是在皇帝外出之时服侍左右,同样情景可见《明宣宗行乐图卷》中最后一段。该画末尾描绘明宣宗乘銮轿在前,后面太监分别携皇帝使用的剑、弓箭等器具紧紧跟随,各行其责。所以,从职务上看,宣宗身后的三人是其近侍宦官无疑。虽然,三人服饰不是曳撒和贴里,但衣服的颜色却与宦官服色的规定相吻合。明代对各类人员的衣服颜色都有严格规定,宦官服饰记有红青两种〔2〕:“……红者缀本等补,青者否。”〔3〕这一点在《明宣宗行乐图卷》和《明宪宗元宵行乐图卷》中也能得到佐证,两幅行乐图中所有宦官的衣服颜色只有红青两种。由此,综合三人容貌、职责、服色等特征可将其身份断定为日常服侍皇帝的宦官。在宦官服饰中另有一种“膝襕“,“当膝之处,横织细云蟒龙纹样,一般是南郊之祀或山陵扈从时穿着的,因为穿着它便于骑马和行动”〔4〕,推测即为此种。

画面下方疏密有致地错落着二十二名骑马人员,他们每人皆头戴垂带飘扬的黑色小帽,样式大体接近明代的儒巾。这组人物有两个突出特点:其一,无论年纪长幼,均净面无须;其二,服饰特殊,史籍无载,传世图像中也未见相类的资料。净面无须的容貌特点将其身份指向宦官,但是其着装却与前文所述诸种均有所不同,是作何解?也有很多学者将其身份判定为官员,但是通过仔细考察,发现这种观点不能成立。

首先,官员不符合无论年纪长幼均净面无须的容貌特点,而且详究服饰也会发现其与官员常服迥异。形制上,两种衣服便存在显著不同。明代官员的常服为盘领〔5〕,此二十二人的服饰均为交领右衽。其次,纹样绘制上也存在差异。官员服饰只有胸前和后背有方补纹样,其他处均为一色。反观这一行人的服饰,膝盖、衣袖和双肩均绘有纹样。尤其是最右边三人,除膝盖处绘一圈纹饰外,衣袖和双肩也都绘满祥云和麒麟图案,右侧红衣人胸前还绘一只小虎与麒麟面面相对。这种胸前、双肩、衣袖遍布纹样的服饰更接近戏曲服饰。明代戏服已难以寻觅,但由清宫戏服可作参考,比如这件在戏曲表演中仙童扮演者所穿的戏衣,胸前和双肩遍绘虎纹和云蝠纹,华丽非凡。

此外,二十二人的衣服还有一个显著特征,即颜色多样,出现红色、桃红色、绿色、玉色、蓝色、茶褐色等多种,且每人不拘一色。而明代,自太祖时期便对各类人员服饰的颜色作出严格规定,在所有的文献记载中,唯有教坊司所记符合图中所示。《大明会典》“冠服二”中记:

教坊司冠巾服,洪武三年定……又令教坊司伶人,常服绿色巾,以别士庶之服。又令乐人戴鼓吹冠,不用锦绦,惟用红褡禣,服色不拘红绿。……又令乐人衣服,许用明绿、桃红、玉色、水红、茶褐颜色,其余不得穿用。〔6〕

由此,通过对容貌和服饰的深入考察可以否定其身份为官员的可能,而服色多样性的特点又将线索指向教坊司。教坊司为演乐机构,因其特殊职能,宫廷对它的服色管制较为宽松,明确指出“服色不拘红绿”,允许使用明绿、桃红、水红、茶褐等颜色。图中人物服色多样,出现红色、绿色、玉色、茶褐等,个别人物膝盖处还可见内衣为桃红色,与上述规定相符。

如果仅仅通过上述对纹饰、服色的分析,以及相关文献制度,似乎可将人物着装与戏曲服饰以及教坊司乐人建立起关联性。那么,这组人物是否有可能隶属于教坊司呢?接下来,则对教坊司进行考察。

明代教坊司是负责宫廷重要宴会乐舞曲艺的机构之一,隶属于礼部。成员组成上,多是由迫于政治、贫困等原因而沦为教坊者。成员流动性较大,宫廷会根据需要随时调用民间乐人入教坊司表演,而一旦演出结束,便会随时将其遣散回民间〔7〕。史籍记载英宗继位后便遣散了大量教坊司乐工:“‘教坊乐工数多,其择堪用者量留,余悉发为民。’凡释教坊乐工三千八百余人。”〔8〕这样来看,教坊司成员的身份多为民间乐人,而这一点却不会符合无论年纪长幼均净面无须的容貌特点,参考另一件明代宫廷画作《出警入跸图》卷也可看出,年纪稍长的教坊司乐人是蓄有胡须的。而如果不是教坊司乐人,又有可能是何种身份?既具备净面无须的生理特征,服饰又与教坊司乐人相近,还有机会随皇帝出行侍奉左右?

有明一代,实际上有两个部门负责承办宫廷戏曲演艺活动,其一为教坊司,其二则是钟鼓司。“钟鼓司,掌印太监一员,佥书、司房、学艺官无定员,掌管出朝钟鼓及内乐、传奇、过锦、打稻诸杂戏。”〔9〕钟鼓司为宫内“二十四衙门”之一,成员构成均是内廷太监,主要职责是掌管出朝钟鼓及内廷演奏的乐舞和戏剧。显然,其宦官的身份符合“净面无须”的容貌特征。文献中没有钟鼓司成员服饰的任何记载,但是通过分析二司属性和业务特征,推断其服饰制度应与教坊司相类。

作为明代宫廷的两套曲艺部门,二司在官职尊卑、成员身份、职务等方面存在不同。教坊司隶属于礼部,其当家官员仅为正九品,人员身份为普通乐人,职务是承应重大节日、外交礼仪活动等重要宴会以及赐进士、首辅等恩荣宴,曲艺内容为彰显太平盛世的繁荣景象,具有公共性、礼仪性、荣誉性。钟鼓司则隶属宫内“二十四衙门”之一,当家官员“掌印”太监为正四品,成员构成均是内廷太监,主要职责是掌管出朝钟鼓以及演奏于内廷的乐舞和戏剧,承应的内廷活动具有私密性,主要围绕皇帝个人需要展开,服务于帝王私人性娱乐活动。

虽然二司客观上存在着上述区别,但它们也具备许多相似之处。首先,二者属性相同,性质上都是进行曲艺表演。其次,它们在业务上也有很多“融合”之处。比如表演的故事本子往往相通,钟鼓司经常将教坊司新编演的曲本直接拿来演出:“内廷诸戏剧俱隶钟鼓司,皆习相传院本,沿金元之旧,以故其事多与教坊相通。”〔10〕“……以至《三星下界》、《天官赐福》种种吉庆传奇,皆系供奉御前,呼嵩献寿,但宜教坊及钟鼓司肄习之,并勋戚贵珰辈赞赏之耳。”〔11〕既然钟鼓司与教坊司在职责属性及演出剧目上都存在相同之处,那么二者服饰相类的可能性也能够成立。钟鼓司成员进行曲艺演出,其服饰必然会迎合活动需要,而不同于一般近侍太监所穿的曳撒或贴里,所穿服装应是配合曲艺表演的戏服。

综上所述,根据对容貌特征和衣服形制、纹饰、服色等方面的细致分析,可以否定二十二名骑马人员为官员的说法,并能够进一步判定,其身份为钟鼓司的演艺宦官,而他们所穿服饰则为戏服。有的学者之所以将之误断为官员,当是根据衣服上的方补,而这里的服饰是戏曲表演所穿的文官衣和武官衣,并不是现实中的官员常服。

二、环境地点的考察

《明宣宗行乐图》右上方绘有一段朱色墙垣,上覆黄色琉璃瓦,显示其等级之高。“黄色位于古代建筑色彩等级的至高地位,是皇家建筑的主色调,为自古以来帝王专用的尊贵之色”〔12〕,所以此处为皇家御苑无疑。经查,明宣宗继位后,除亲征平定朱高煦叛乱而远至山东乐安以外,其他时间均没有离开过京城,所以,此处宫苑应位于北京。明代北京的皇家御苑有西苑、东苑和南苑三处,其中的花草、树木、河流、渡桥等布局安排现已无法详辨和还原,但是,画中数十只珍禽瑞兽却为环境地点的确定提供重要线索。

南苑的详细情形可见《帝京景物略》一书,其“方一百六十里。海中殿,瓦为之。曰幄殿者,猎而幄焉尔,不可以数至而宿处也。殿旁晾鹰台,鹰扑逐以汗,而劳之,犯霜雨露以濡,而煦之也。台临三海子,水泱泱,雨而潦,则旁四淫,筑七十二桥以渡,元旧也。我朝垣焉,四达为门,庶类蕃殖,鹿獐雉兔,禁民无取,设海户千人守视”〔13〕。南苑地域辽阔,方圆一百六十里,里面蓄养着鹰、獐、兔等供狩猎而用的猎物。又经考证,发现南苑还承担着向内廷提供食物的职能。永乐五年(1407)三月,明廷在南苑设立良牧、蕃育、林衡、嘉蔬等十署,其中,“蕃育署”和“良牧署”为动物管理场所,《大明会典》中详述其饲养的种类和数量〔14〕。由此,南苑蓄养动物的情况便可一目了然,包括鹰、獐、兔等猎物和鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪等供内廷食用的家禽,而珍禽瑞兽却不在其饲养范围之内,所以,该画所绘地点为南苑的说法无法成立。

东苑位于东华门外皇城东南隅,永乐时为击球射柳之所,宣德年间开始增修建筑,当时建筑不多,呈现一派田园草舍风貌〔15〕。关于它的记述十分简略,明代初期当为建设阶段,其饲养奇禽异兽的可能性比较小,文献中也并未发现与此相关的记载。

明代官方文献中没有记载宫廷饲养珍禽异兽的地点,但通过查阅官员士大夫的诗文可以推断,瑞兽饲养场所位于西苑。

杨荣《赐游万岁山诗》中有“珍禽来异域,分赐出雕笼”〔16〕和“猛兽来西极,低徊御苑中”〔17〕两句诗,明确提到他在游万岁山时见过西域进贡的珍禽瑞兽。而在另一首《恭侍御游万岁山》诗中又提到游览万岁山时见到的珍禽瑞兽中便有白兔〔18〕。白兔在《行乐图》中亦有所绘,更加明确指示了地点。考文献记载,明代北京的皇家园囿中有两座山曾命名为万岁山。其一即今天的景山。景山位于紫禁城宣武门外之北的中轴线上,为明成祖营建紫禁城时建造,取名镇山,万历三十八年(1610)又被命名为万岁山。但在此之前还有一座山也曾被命名为万岁山,即太液池琼华岛上之山。《明代宫廷建筑史》中写道:“山上广寒殿于明万历七年五月坍塌,六月初拆除,至此作为万岁山的标志不复存在,此后则将今景山命名为万岁山。”〔19〕据清人考证,“原按宣宗《广寒殿记》及杨文贞、李文达、彭文宪、叶文庄、韩襄毅西苑诸记所称万岁山,皆本金元之旧,至马仲房始以煤山为万岁山,迨万历间揭万岁门于后苑,而纪事者往往混二为一,盖金元之万岁山在西而明之万岁山在北也”〔20〕。笔者又查阅明宣宗《广寒殿赋》《春日登万岁山》《元宵》杨士奇的《侍游西苑应制九首》《赐从游万岁山词有序》,以及杨荣的《恭侍御游万岁山四首》《元夕赐观灯》《赐游万岁山诗十首有序》等数篇诗文,可以确定这一时期士大夫所指的万岁山皆是位于西苑太液池琼华岛上之山。除此之外,明代稍后期的文本也可证明西苑豢养着诸多奇禽异兽。比如晚明沈德符记载:“余往年初应京兆试,暇日同戚畹郭小候游西苑,见豢笼诸禽颇珍异,足为耳目玩。”〔21〕所以,《明宣宗行乐图》所描绘的地点应为西苑无疑。

西苑位于紫禁城之西,明初在元大内太液池、琼华岛、园坻基础上,又广扩海域。明宣宗在位期间也非常重视西苑的建设,“宣德三年重葺西苑之琼华岛广寒、清暑等殿,又作昭和、乐成诸殿,复营行殿于河东”〔22〕。由皇帝和大臣的诗文集可以看出,其闲暇时光大多是在西苑度过的,或是独自一人游赏美景,抑或是召集翰林儒臣一同宸游。

三、活动内容的探讨

回看整幅《行乐图》,明宣宗携三名近侍骑行于上方高地,他们是从左方绕树驶来,似乎正要经行前方石拱桥而下。而此时,高地下方已有二十一名乐人携小童在等待,其中,左下角正疾行赶来的那组人员表明了这些钟鼓司乐人的行驶路线,因此能够看出,明宣宗和乐人是来自于两个不同方向。所以,是图所绘情景应是两队人马即将集合的场景,而接下来通过对器物的考察可以进一步确定活动的内容。

宣宗的绿衣近侍怀抱弓弩、箭矢,红衣近侍手拿御剑,这些器物皆清晰可辨。而蓝衣近侍及乐人小童所携的器物则仍需进一步考证,以往学者多怀疑此为打猎时所用的箭袋,但通过对行猎装备的详细考察,本文认为“箭袋”的看法不能成立。

行猎装备包括弓弩、箭矢、弓袋、箭袋。弓袋,即盛放弓弩的容器,也叫弓靫;箭袋,即盛放箭矢的容器,也叫箭靫、鱼服。弓袋和箭袋在《武经总要》和《三才图会》中均有绘制。历史上,弓袋的形制比较单一,为上宽下窄的袋形,接近上弦的半个弓。箭袋则有两种形制。第一种形制的箭袋体型较窄,上部扣有帽盖,使用时需先将帽盖打开。《武经总要》中的箭靫便是此种类型,《三才图会》中的鱼服与此形制相当,应为其后期的一种发展类型。这种形制的箭袋多见于较早期图像,章怀太子墓中的壁画《狩猎出行图》以及传为李昭道的《明皇幸蜀图》中所显示的便是此种类型。第二种形制的箭袋为葫芦型,底部较窄,口部宽阔,无帽盖,《中兴四将图》和《出警入跸图》中的箭袋即为此种。第一种形制的箭袋上有帽盖,使用起来非常不方便,而葫芦型箭袋只能将箭矢的小部分遮盖,其上方大部分均外露出来,这种设计非常方便射手取箭,遂其逐步取代前一种而得到广泛应用。现今可见明代定陵出土的弓袋和箭袋实物,形制与图像所绘一致,尺寸上,弓袋长54厘米,箭袋长34厘米,也符合腰间携带的习惯。

《明宣宗行乐图》画面下方骑马人员

反观小童所携器物,形制上,两端宽窄不一,长度上,与人物身高比较可推断其在一米左右或略长,经这两方面比较,可否定“箭袋“一说。查阅《大明会典》《三才图会》《古今图书集成》等文献中的古器物资料,与两端宽窄不一这一形制的长形器物相符者只有古琴。又查《故宫古琴图典》中收录的明代十数把古琴,其大小均在115厘米至135厘米之间,与图像描绘颇为相符。而各小童或肩扛或怀抱的姿势,也与古琴的携带姿势相吻合。但《行乐图》中所绘古琴的上端更宽,通过侧面显现的立体感可以看出古琴是装在琴箱之中,所以体量上更大。再仔细比较辨别二十三件器物的宽度,发现它们所呈现面貌也并非完全统一,这当是绘画处理方式的结果。

综合前文对人员身份、环境地点、器物类型的考察,可以对画中宣宗一行人的活动内容进行阐释。

首先,皇帝的御用弓箭和御剑显示明宣宗在皇宫内苑中从事带有娱乐性质的习射活动,这些都是皇帝在宫苑中习射的必备器具,同样情景可见《明宣宗行乐图卷》。该画卷中“射箭”部分描绘皇帝坐在宫苑凉亭中欣赏宫中射手比赛射箭,他身后的侍从则为他抱着弓弩和箭矢,可能宣宗也要一试身手。活动结束之后,侍从或怀抱弓袋、箭矢,或肩扛御剑,紧随皇帝离开。纵观明宣宗一生,他对射箭这项技能一直非常重视,不仅亲自撰写《述观射》等文章,还特意开辟射箭场地,命士子们习射,并从中选拔箭术高超之人为朝廷所用〔23〕。宣宗本人的射箭技艺也非常高超,《明实录》中记载其年少时曾在御苑中习射,三发全中,得到祖父明成祖的高度称赞〔24〕。其次,图中的古琴表明宣宗参与的另一项艺事—琴乐,这也是他宫廷休闲生活的重要组成部分。明宣宗深爱弹琴,《朝回偶作》中描述自己退朝后“琴操太古遗音”〔25〕,《春早朝回御书殿阅琴书有作》又记述自己早朝回御书殿即演奏起《阳春调》《南熏》等古曲。此外,还有《花前鼓琴》《竹轩弹琴》《雪夜弹琴》《古琴赞》等诗文。宣宗认为,琴能禁邪,能正人心,为“众乐之统”,是君子应该时常演奏的乐器,并效法先贤,复太古之音,致力于淳庞之治〔26〕。《行乐图》中宣宗和众乐人各自携一把古琴,暗示的便是一场琴乐盛宴。

必须作出解释的是,画中左下方的一组人员非常奇特。其中的肩扛古琴者形貌特殊,年纪稍长,着社会底层人士装扮,脚穿草鞋,衣衫褴褛,头缠格纹头巾,嘴中还咬着一个桃子。桃,往往取寿桃的含义,从而暗示这次行乐活动可能还包括了祝寿内容的戏文,而民间也的确有下层百姓串场贵族亲王庆寿活动的习俗。但目前尚未发现与此形象相关的图像和文字资料,只能待今后发现更多材料来佐证这一猜测。

除此之外,褐衣人所骑白马的装扮也十分别致。据考证,此装束的马匹多为皇帝仪仗队所用仗马,通常用于朝会、庆典、宴庆、表演、出巡等活动。《大明集礼》“仪仗二”中有所记载,《出警入跸图》中在靠近皇帝的正前方也能看到。仗马上有各种装饰,自马鞍向前绕过马胸的带子称为“攀胸”,马臀部上方的球体为“火珠”,两侧的缎带称作“蹀躞”。但是,图中的这匹马装饰更为繁复,蹀躞上还缀有很多铃铛。经考,仗马中有一种舞马在装饰上便缀有铃铛。唐人郑嵎记其“马衣纨绮而被铃铎”〔27〕,《太平御览》中也记载“衣以文绣,络以金铃”〔28〕,而今可见陕西、甘肃、辽宁等处唐墓中出土的多件舞马雕塑,其铃铛装饰皆与文献记载相吻合。比如这件2003年出土于辽宁朝阳市唐代墓葬中的黄釉舞马俑,其攀胸和蹀躞上便缀有数个铃铛挂坠。舞马,是风靡于唐代宫廷宴会上的一种演艺形式,它们都经过特殊训练,会伴随乐曲翩翩起舞,极具观赏性。唐玄宗时,舞马表演的活动达到空前之举,每逢皇帝生日,便有数十匹舞马在勤政楼下进行表演,“倾心献寿无疆”,为皇帝祝寿。由此可知,这匹马或许还承担着表演的项目,而演出的内容很有可能也和祝寿有关。

[明]佚名 入跸图卷(局部) 92.1cm×3003.6cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

综上所论,这幅《明宣宗行乐图》将宣宗一行人安排在松柏怀抱、溪水潺潺、桃杏盛开的宫苑美景之中,他们此时的轻松状态也展露无遗。皇帝身边的近侍微笑对视,丝毫没有拘谨之态;乐人和小童也在亲切交谈,或附身仔细倾听,或热情摊手比画。各人物之间关系和谐,气氛融洽,在这番其乐融融的景象中,明宣宗率近侍和内廷乐人在西苑骑行游览,并即将进行一系列具有娱乐性质的习射和乐事戏文活动。