石涛“罗浮图”相关问题研究

2018-10-22朱良志

◇ 朱良志

汤贻汾题石涛《溪南八景》云:“予观大涤子画独多,以《罗浮图》为最。”〔1〕石涛生平画过多种罗浮图,如《罗浮山图册》《黄砚旅诗意册》中的《罗浮山诗图》等。

宋郭之美《罗浮山记》云:“罗浮者,盖总称焉。罗,罗山也;浮,浮山也。二山合体谓之罗浮。在增城、博罗二县之境。罗山自古有之,浮山者本蓬莱之一。尧时洪水泛海澌来傅于罗山,崖巘皆合,至今卉木不同。浮山皆海中类也。陈郡袁彦伯、东莞徐履道皆云蓬莱有三岛,此其一焉;山顶有桂所谓贲隅之桂;有神湖,周五里水应海潮。”〔2〕

石涛一生并未到过罗浮,却对罗浮异常神迷。曾刻有《四百峰中箬笠翁图书》印,传言罗浮有四百三十二峰,“四百峰”即指罗浮山。对于石涛来说,罗浮山不是一处风景胜地,而是他的精神圣山,带着这位困顿中的“精神遗民”做浪漫之旅。其由大率有三:一是他生于广西,属南粤之地,与此二山未远。二是他与南粤人多有交往,尤其是与屈大均的交往。三是罗浮二山乃道教神山,石涛晚年出佛入道。这可以说是石涛神迷罗浮最根本的原因。石涛对一生未至的道教圣山如此的精神淹留,也能从一个侧面反映出石涛艺术的独特气质。

本文是对涉及石涛罗浮图诸种问题的辨析。

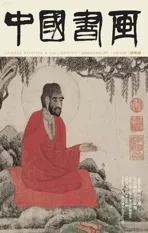

图1 [清]石涛 罗浮图册四开 28.2cm×19.8cm×4 纸本设色 约1697年 美国普林斯顿大学艺术博物馆藏

一、三本《罗浮图册》

汤贻汾所说的《罗浮图》,指的是《罗浮图册》。世之流传在石涛名下的《罗浮图册》有三本,一本藏于普林斯顿大学美术馆,此为石涛真迹,一本藏于德国柏林亚洲艺术博物馆,是石涛所作另一本同名书画对题图册。还有一本藏于日本神奈川箱根美术馆,此册是对柏林本的临写,是一“临本”。作手可能是张大千。

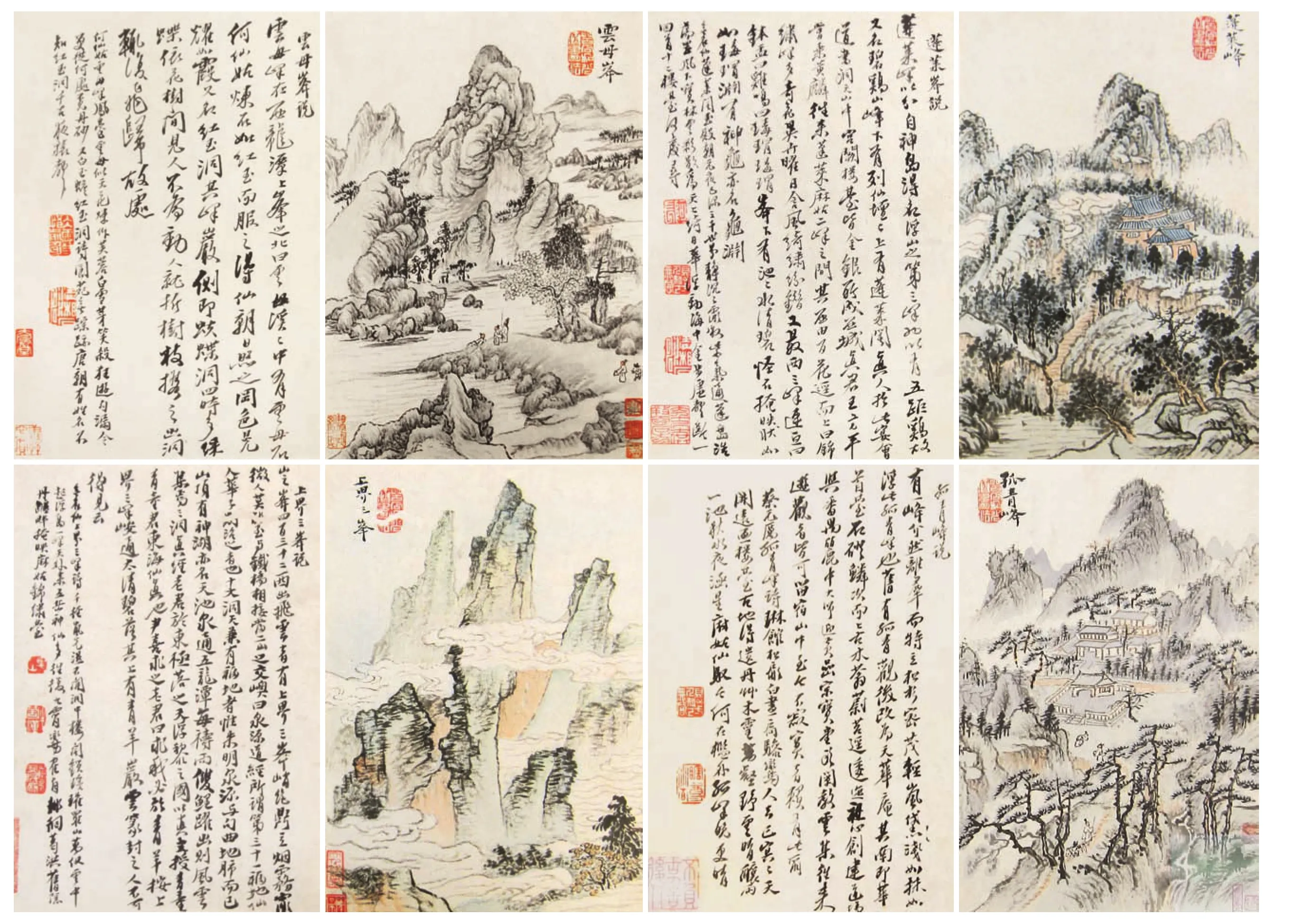

图2 [清]石涛 余杭看山图卷 30.5cm×143.2cm 1693年 上海博物馆藏

普林斯顿藏本只有书画对开4开,4页绘画,4页书法,是残本。而柏林藏本和箱根藏本都是书画12对开,是全本。三藏本之间有密切关系。对三藏本之关系,傅申等曾作过深入研究〔3〕,在其启发下,本文对一些未及之问题再予讨论(图1)。

普林斯顿所藏此册,本为张大千旧藏(上有张大千兄弟的收藏印),也是张大千极为重视的精品,美国收藏家沙可乐(Artbur M.Sackler)购得此册,后归普林斯顿大学美术馆。此册纸本,绘画墨笔淡设色,横28.2厘米,纵19.8厘米;书法横28.1厘米,纵19.6厘米。普林斯顿大学美术馆视此作为馆中佳藏。承蒙盛意,我获窥该馆石涛藏品,此作与其他作品享有不同的待遇,被置于玻璃柜中。

4开册页无款,亦未系年。结合柏林的仿本和箱根的临本,知此册当是一套12开册页的部分,因未得全豹,落款页或未得见。柏林藏12开《罗浮图册》总款云:

久思罗浮,未得一往,今览此野乘,偶写十二册。清湘大涤子。

联系普林斯顿藏本印章等情况看,石涛《罗浮图册》所作时间大体在1697年或稍后,处于他出佛入道的关键时期。《罗浮图册》不是他观罗浮志书的随意而作,从笔墨特点和书法相配情况看,石涛可以说是以庄重之心临之。有画史家称其为石涛生平第一“合作”,反映出此顷他对道教的虔诚膜拜之情〔4〕。

值得注意的是,此册画部分4开题画名,旁侧均有一长方形白文印“苦瓜和尚济画法”(石涛生平作品中这样处理不多见),或许其他8开亦如此。此册不仅记载他的道教精神之旅,在画法上也有斟酌,其极尽变化,凝数十年笔墨之大成,带有总结之意味。这也说明此册在石涛生平艺术中不同寻常之位置。此一印以如此面目呈现,也透露出此作的大体时间,它是石涛出佛入道初时之作,大致在1697年前后。1699年后则鲜见此印章以如此面目出现。“莫书和尚”的心愿也反映在此后作品中印章的使用上。

第一开,画上界三峰。数峰矗立于苍穹之间,下凭大地,有急流,绿树,山峰昂首云霄,山腰云雾蒸腾,正所谓“峭绝鼎立,烟雾霏微”。笔势雄浑而又斩截,多用直笔,笔速快,纵笔而上成山峰,横向直笔快速皴擦,山中无楼宇,无可辨视之林木,删除一切可有可无之物,力尽太清碧落之象。左上书“上界三峰”四字,右侧有“苦瓜和尚济画法”白文印。此一皴法,具石涛标志性特征。

对题行书:“山之峰四百三十有二,西出飞云者,有上界三峰。峭绝鼎立,烟雾霏微。如幕护之人莫能至。与铁桥相接,当二山之交㠗,曰泉源。道经所谓第三十一福地。仙人华子期治之者也。十大洞天,兼有福地者,惟朱明泉源与句曲,地肺而已。山顶有神湖,亦名天池,泉通五龙潭,每祷雨,双鲤跃出,则风雨集焉。三洞真经,老君于东极罗之天浮黎之国,以真文手青童,青童君,东海仙真也。尹喜求之,老君曰:求我必于青羊。按上界三峰峻通太清碧落,其上有青羊岩,云篆封之,人不可得见云。”

回行小字书三行:“无名仙《三界三峰诗》:千径岚光湿不开,洞中楼阁锁琼璀。罗山万仞云中起,浮岛一峰天外来。五岳神仙多往复,九霄鸾鹤自徘徊。葛洪旧隐丹炉畔,掩映麻姑锦绣台。”下有“粤山”“半个汉”“前有龙眠济”三白文印。此开书画上共有张大千收藏印三方。

按:此中所书文及诗,多来自康熙时流行刻本宋广业所辑《罗浮山志会编》〔5〕。《罗浮图册》上题识所书之内容,主要是根据此书而撰成,摄述其内容,选其合于画者,突出宗教要义,而不在山水本身。

第二开,蓬莱峰。如果说上界三峰突出罗浮山耸入太清的高峻,那么蓬莱峰则意在渺不可及,突出其幽远感,将人的视线拉向远方。此页画绿树葱茏中,楼阁若隐若现,当为列仙坛上的蓬莱阁。远方则有山峰逶迤。皴法可称卷云式,又与画史中卷云皴有别,它是云与石的合奏。画风庄净洒脱,山间点缀花木,以见志书上所说的“奇花异卉,跃日含风”之态。以渴笔画出山体轮廓,湿笔点出丛树。右上楷书“蓬莱峰”三字。

对题:“蓬莱峰以分,自神岛得名,浮山之第三峰也。以有五距鸡,故又名碧鸡山。峰下有列仙坛,坛上有蓬莱阁,真人于此宴会。道书洞天山中。道书:洞天山中宫阙楼台皆金银所成。西城真君王方平尝来黄麟,往来蓬莱麻姑二峰之间。其西由百花径而上曰锦绣峰。多奇花异卉,跃日含风。绮绣纷错。又最西三峰,连亘曰钵盂,曰鸡鸣,曰瑇瑁。瑇瑁峰下有池,池水清碧,怪石掩映,状如瑇瑁,渊有神龟,亦名龟渊。”

旁侧又有小字书三行:“无名仙《蓬莱阁》:玉殿朝元夜已深,三千世界静沉沉。霏微紫气通蓬鸟,浩荡罡风下宝林。云彩散为天上绮,日华浮动水中金,步虚声断一回首,十二楼台何处寻。”有“阿长”“得一人知己无憾”“清湘石涛”三白文印〔6〕。

第三开,孤青峰。此页如沐浴在一片光芒之中。画缥缈山林,轻岚浅黛。远方作为背景的山峰介然特立,似用宋人之法。中央为一道场,山间林木荟蔚中,有老者把瘦筇拾级而上,仆者担物随之。山门前二人见面作礼,庄严楼阁巍然而立,通达四方。古木坚劲凝重,颇有质感。

对题:“有一峰介然离群而特立,松杉密布,轻岚浅黛,若抹如浮,此孤青峰也。旧有孤青观,后改为天华庵。其南则华首台,石磴鳞次,而上古木蓊蔚,苔径逶迤。祖先创建道场,与番禺丽中大师迎黄岩宗宝,堂头阐教云集,往来游观者皆可留宿山中。至今不寂寞者,赖有此尔。”

后用稍小字行书三行:“蔡元厉《孤青峰诗》:琳馆松扉白昼扃,骖鸾人去已冥冥。天开远画楼台古,地得遗丹草木灵。万壑野云晴酿雨,一池秋水夜涵星。麻姑仙驭今何在,槛外孤峰晩更晴。”有“得一人知己无憾”(白)“瞎尊者”(朱)二印。蔡元厉为宋代诗人。

第四开,云母峰。中国人有“石为云根”的说法,道教说,云由石化来。石为云根,云蒸石润,祷石而雨,天启甘霖。此图即在演绎“云之母”的感觉,这是石涛的典型风格。波士顿藏石涛款山水画册中的“古人未立法”一图,与此十分相似。此图以云母溪水为中心,溪水中云母石以鲜丽之色染著,粲然夺目,溪涧那边一峰突起如,云烟缥缈,整个画面空灵而仙气绰绰。上有张大千“耦庵经眼”等四方鉴藏印。

对题之文字也是摄述唐宋以来《罗浮山记》等文字而成:“云母峰在西龙潭上,峰之北曰云母溪,溪中有云母石,故名。何仙姑炼石如红玉而服之得仙,朝日照之,冈色晃耀如霞,一名红玉洞。其峰岩侧,即蝴蝶洞,四时多彩蝶依花石间。见人不为动,人就折树枝携之出洞,辄复飞归故处。”

又小字题诗云:“何仙姑《云母峰》:凤台云母似天花,炼作芙容白雪芽。笑杀狂游勾漏令,更从何处觅丹砂。又白玉蟾《红玉洞诗》:阆苑无踪迹,唐朝有姓名。不知红玉洞,千古夜猿声。”有“冰雪悟前身”“清湘石涛”二白文印。

仅从此4开之作中也可看出,这是石涛精心结撰的作品,无论是构图、笔墨的运用、境界的创造,还是对题内容的选择,都极尽周旋,没有他一般之作的随意性,可以说是石涛进入道教之门的“修行”之作。一如《余杭看山图卷》(图2),反映了石涛巅峰期的艺术水平。突出的艺术想象力和对水墨创造的罄控能力,给人留下极深的印象。四开之画,一画一法,由此可见其“苦瓜和尚济画法”的丰富。

柏林亚洲艺术博物馆所藏石涛款《罗浮图册》(图3),共12开,12页绘画,12页书法对题。纸本设色。在最后一开君子岩绘画部分,左上题云:“久思罗浮,未得一往,今览此野乘,偶写十二册。清湘大涤子。”钤“老涛”白文印。是为此册的总款。

通过这套册页,得窥石涛12开《罗浮图册》的全貌。除了以上所列普林斯顿藏画的四开之外,尚有飞云峰、凤凰谷、青霞洞、玉女峰、桃源洞、双髻峰、幽居说和君子岩。每开画部分题写画名钤印,但题写位置和字体选择与普大本不同。对题书法内容也选自《罗浮山志会编》等方志之书,内容上没有大的改变,却有文字的减损。如云母峰对题引诗,惟有何仙姑的一首,白玉蟾《红玉洞诗》则省去。《蓬莱峰说》对题石涛真迹中的后三行题诗也省去。此作还改正了原作中的一些错讹,如《孤青峰》对题引蔡元厉诗最后一联原作“槛外孤峰晚更晴”,此作改为“槛外孤峰晚更青”,改正了原来书写的错误。蔡诗见《罗浮山志卷十八》,最后一字不作“晴”,作“青”,乃原来笔误。

傅申等以为,柏林本虽然有较高水平,但非石涛手笔,乃是一托名之作。而我以为,柏林本也是石涛真迹。它是石涛相差不远的时间中,所完成的又一件《罗浮图册》。或应朋友之请,而另作一本。这种情况在石涛是常有之事。它与仿作、临作有根本区别。虽然石涛所画的是同题之作,但非刻意模仿。从与普大本对比看,此本当在普大本之后。此册构图稍简约,对原图有些改变,书法也显得更流畅,对题所书内容比普大本时有减省。

柏林亚洲艺术博物馆所藏这套册页具有很高水平,涉及石涛印章二十余枚,如“老涛”(两种)“前有龙眠济”“原济”“石涛”“清湘石涛”“梦董生”“头白依然不识字”“大涤子济”“臣僧石涛”“法本法无法”“瞎尊者”“清湘老人”“零丁老人”“赞之十世孙阿长”“膏肓子济”“痴绝”“苦瓜”“法门”等,对比石涛原印,无一印有别,当为石涛之印。

图3 [清]石涛 罗浮图12开 尺寸不详 纸本设色 约1697年 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

此12开图画与普大的四开相比,基本保持了石涛的水准,两件作品创作时间不会相差太远,都体现出晚年石涛的笔墨特点。我们可以对比两本蓬莱峰的画法。普大此开清净明彻,画这个无上清凉世界,笔势短促而紧劲连绵。而柏林此开以渴笔干墨入纸,扣住空灵神秘的境界创造,作了大胆调整。此画比普大虽然构图简单,韵味却不减。枯笔所勾出的山石极有质感。原作蓬莱阁突出于画面中央,而此作阁稍小,更突出其在烟雾迷蒙中的意味。近前右边坡石上画二树,后树蓊郁一片,前树重墨点出,略加染织,其耀日含风之态尽现。

图4 [清]石涛(款) 罗浮图册(12开选3) 尺寸不详 日本神奈川箱根美术馆藏

此12开对题的书法以及绘画上所题之画名,一为行书,一为隶书,也是石涛晚年当家风格。具有很高水平。纵然是张大千这样的仿石涛大家,也难以在优柔回环间,得其俯仰之趣。书法在判断此石涛作品真伪中起到关键作用。如普大和柏林两册中《上界三峰说》的书法,可以看出柏林本也达到了行云流水的程度,没有一笔一画临写,从容中度的感觉,正是石涛本色。

此册不知缘何途径落入柏林。审两册之收藏印,有明显不同。普大四对开书画唯有张大千兄弟之收藏印。而柏林本则显然不同。此画本来藏于广东,它是20世纪初年粤籍著名收藏家何冠五的收藏(上有“田溪书屋”“冠五珍藏”“春雷阁藏”等印),曾归粤籍收藏家李尚铭,尚铭为当铺大王李右泉之子(上有多方“李尚铭氏”等鉴藏印)。后归宝蒙堂主燕笙波。上有“燕延骏印”“笙波”“燕如心赏”等收藏印多方。燕笙波(1910—?),字延骏,早年为广州中山大学经济学教授,后移居香港。一生雅好古物,属意丹青,近代著名书画鉴藏家,尤善收藏宋元以来文人画大家之作。张大千与何冠五、李尚铭都有交往,曾多次至广州看何冠五的收藏,他也是宝蒙堂主的挚友。故此作虽然非大千之收藏品,但想来他见过此册。

以下讨论日本神奈川箱根美术馆所藏属石涛名下的12开《罗浮图册》。

细致比较可以发现,箱根此册是对柏林册的模仿〔7〕。这里有比较明显的痕迹(图4)。

柏林本画上题名与石涛原作不同,如孤青峰,普大本书于左上,行书竖行。柏林本书于画面上方,稍靠中央,隶书书之,横行。箱根本与柏林本完全一致。再如云母峰,原作画名题于右侧上方,柏林本则以隶书横行,书于左上方,箱根本与柏林本完全一样。

柏林本对题有的字体比原作稍大,内容写不了,就作了减省。如上举蓬莱峰对题中省去了题诗,云母峰的对题原有两首诗,省为一首。而箱根本则是依样画葫芦。与柏林本完全一样。

箱根本书法由于刻意模仿,造成内在笔势割断、气脉不通,其状惨淡。对比柏林本和箱根本的孤青峰一段文字,可以清楚地看出这一点。箱根本则是一字一顿,无行书之实也。如“而特立松杉”五字,笔笔断,字字断。

综合上言,普林斯顿所藏4开《罗浮书画册》,是原12开书画册的部分,完成于石涛出佛入道的转折时期,时当在1696年到1697年之间。柏林亚洲艺术博物馆所藏12开《罗浮图册》,是石涛另外一套罗浮册页,为真迹。日本神奈川箱根博物馆所藏石涛款12开《罗浮图册》,则是对柏林本的临摹,或为张大千所为。

石涛生平还有一件作品与罗浮山有关,这就是他生平代表作之一《黄砚旅诗意册》32开(今分别藏香港至乐楼和故宫博物院)。作于1701年之后,比《罗浮图册》稍晚。此年夏末,石涛在扬州,与朋友有欢快的会面。这次当是旅行家黄砚旅归来之时。砚旅给朋友谈种种闻见,当时石涛也在座。石涛并得到黄砚旅一路所吟诗稿。他告别朋友,回到家中,引动画情诗意,并依砚旅诗而作图,后陆续为之,成一32开山水册。他的笔墨功夫、诗意情怀、想象能力、艺术天赋,于此得到一次充分的展现。

其中有一开画黄砚旅《登罗浮飞云峰顶》诗意(图5),飞云峰奇峰突起,云蒸霞蔚,群峰如从云雾中浮起。尤其注重光与云雾关系的处理。既实写飞云峰之姿态,又驰骋浪漫的奇思。“飞云定上看青天”,在此已无目视,化为心灵的絮语。此与柏林亚洲艺术博物馆所藏《罗浮图册》中的飞云峰一图又有不同,后者画的是云在山峰间缥缈,强调人看飞云腾挪的状态,二者能看出石涛不同的表达痕迹。《罗浮图册》乃是观野乘而作,带有浓厚的宗教性。而此作中却将此神性化为一起诗意的奇思妙绪。《黄砚旅诗意册》在石涛艺术创作里程中具有不可忽视的价值。

二、《罗浮图卷》

香港佳士得2007年秋拍《中国书画专场》拍有石涛款《罗浮胜景图卷》。纸本水墨,纵32厘米,长492厘米。此手卷墨色浓重,颇尽山川连绵之态,起首一段画小桥,沿小桥前行,有密林掩映中的斋居,高山耸峙,再向前则是一片湖水,湖中有一小舟,舟中人拨棹前行,目视远方。中段画险峻的山峦,偶有隐居者的屋舍,道边有小亭。末段则画在云海中浮沉的山峰。此卷笔墨与其早年黄山图有接近处。山石旋转向上的皴法也具石涛特点(图6)。

长卷的末端有题识,题识以“痴绝”白文方印起首,行书题云:

罗浮四百峰,峰峰结莲蕊;散水作天香,梅根浸石髓。蝴蝶食之大如轮,凤凰之鸟时亲人;吾将半百未归去,对君恍是罗浮仙。故乡那得如君贤,清湘石涛。

款下钤:“大涤子极”(朱)“零丁老人”(朱)二印。画中钤有“石涛”“元济”二印。

长卷前有袁廷梼题引首,其云:“石涛山水图卷,浩淼江湖,吞吐隐现,山川景物,格外壮观,画面上层峦叠嶂,悬崖峭壁,古木翠草,幽深险绝。近景林泉人物,斐然可观。中景山姿多变,尽是可游可居之境。远景大山突兀,烟霞环绕,显得雄奇壮美,笔力雄劲,墨气沈厚,可窥其大家风范。甲寅年初夏袁廷梼敬识。”钤有“袁廷梼印”“一字寿阶”二印。

图5 [清]石涛 黄砚旅诗意册之四开 香港至乐楼藏

图6 [清]石涛(款) 罗浮胜景图卷 32cm×492cm 佳士得香港2007年秋拍

图7 [清]石涛(款) 罗浮胜景图卷题识

图8 [清]石涛 书翰题识 北京故宫博物馆藏

袁廷梼(1764—1810),清藏书家。字又恺,一字寿阶,又作绶阶,吴县(今江苏苏州)人。善收藏,苏州“小山丛桂馆”便是其藏书馆。与黄丕烈、周锡瓒、顾之逵并称乾嘉间四大藏书家。本题跋款甲寅年初夏,当在乾隆甲寅,时在1794年。

长卷后有瞿中溶题跋:“青青云外山,炯炯松下石,顾此山中人,风神照松色。中溶题。”钤印:“中溶”。瞿中溶(1769—1842),字苌生,号木友。清嘉道时学者,钱大昕弟子。后接洪颐煊题跋:“山林忽然在我眼,揽被欲游嗟以远。长松谡谡含苍烟,平川茫茫际层巘。图中山水天下稀,把玩竟日乃忘归。君独何为甘寂寞,坐对佳境娱清晖。相与叹赏大士笔,时观此图双眼明。己丑年孟冬筠轩洪颐煊谨题。”钤印:“臣颐煊”“仙舫”二印。洪颐煊(1765—1837),字旌贤,号筠轩,晚号倦舫老人,浙江临海人,与其兄坤煊、弟震煊并有文才,世称“三洪”。亦善收藏。此跋作于道光己丑(1829)。

上有多方鉴藏印,其中有:陈良斋庚申以后所得、小亭眼褔、沈寿艺术馆审定章、曾藏钱梦庐家、乔磊鉴藏、蒋友光印、诗书万卷圣贤心、安节堂、心定神闲、木堂珍藏书画之印、掬水月在手弄花香满衣、我亦梦中传采笔、梦莲生、小仙居、寄风流于藻绚、寒主等。

“陈良斋庚申以后所得”是清末收藏家陈骥德印,陈氏字千里,号良斋,浙江海盐人。“小亭眼褔”是道光、咸丰间收藏家韩泰华之印,泰华字小亭。“曾藏钱梦庐家”乃清末收藏家钱梦庐(1778—1841)鉴藏印,钱氏讳天树,字承培,号梦庐。

这件石涛款《罗浮胜景图卷》是一件流传有序的作品,曾为清中期以来诸鉴藏名家递藏,受到包括瞿中溶、袁绶阶等文士肯定。然而它却是一件伪品,非石涛所作。在石涛众多伪作中,水平属中下之列。这是石涛离世后石涛伪作第一个高峰时的伪品。

这帧长卷画罗浮胜境,石涛一生梦魂牵绕的地方。未系年。若是石涛所作,末段题识中似有暗示。“吾将半百未归去”,也就是说石涛作此图时,年将五十而未至,石涛生于1642年,时当在1690年之前。但此时间就与画中款印产生矛盾。“大涤子极”是石涛1702年之后所用之印,不可能出现在1690年之前。而1696年之前,石涛并无“大涤子”之号。由此一处即可发现此卷的伪迹特性。

图9 [清]石涛 黄山图卷 28.7cm×182.1cm 1699年 日本京都泉屋博古馆藏

长卷无上款,但题诗中分明说是“对君恍是罗浮仙,故乡那得如君贤”,此“君”到底何指?我们可以通过一件石涛真迹确知。

北京故宫博物院藏《石涛石溪书法册》,共9页,其中石涛8页,石溪1页。《中国古代书画图目》编号为京1—4704。其专家鉴定,咸以为真迹。其中第二页为石涛诗翰,上书:“罗浮四百峰,峰峰结莲蕊。散水作天香,梅根浸石髓。蝴蝶食之大如轮,凤凰之鸟时亲人。吾将半百未归去,对君说是罗浮仙,故乡那得如君贤。赠翁山。”钤“老涛”朱文长方印(图8)。

这8开诗翰册页为石涛真迹,其中这开《赠翁山》书作还被选入《中国书法全集》〔8〕,成为石涛书法的代表作品之一。陈振濂等当代书法名家认为此作反映出石涛书法最高水平。

至此得知,《罗浮胜景图卷》上所书之诗是赠屈大均(1630—1696)的。此画落款中并未说明。设若此图真是石涛所作,赠生平挚友、对他有极大影响的诗人翁山,竟无一言交代,殊为怪事。再说,画中款印钤“大涤子极”,若是石涛真迹,定作于1700年之后,那么又如何将一幅作品赠予已离世的友人呢?

细研《罗浮胜景图卷》题识的书法,作伪之迹更见清晰(图7)。

对比《赠翁山》书翰和《罗浮胜景图卷》题识的书法即可发现,无论是行款的安排、结体的方式、字形的大小等,二作均有惊人相似。即如“莲”最后一捺的回锋、“归”最后一竖的飘移、“如轮”二字的连属等,均克肖其形。石涛不可能自己模仿自己至于如此地步。其中必有一伪。二本比较,故宫诗翰自然而流畅,其内在韵致非脱胎他作所能达至。而《罗浮胜景图卷》题识则多有勉强,体势的断裂在在多是,定然非石涛所作。

再从绘画部分来看。手卷给人似曾相识的感觉。如后段是综合石涛诸种黄山图而成。我们将此图与北京故宫藏黄山图册21开之8、香港至乐楼所藏《黄山图卷》(图9)进行比较,即可看出。这里画的是石涛对黄山的印象,而不是罗浮山的特点。石涛有《罗浮图册》,罗浮山的特点与黄山迥然不同。石涛断不会将他对黄山的印象生生套在罗浮之上。黄山以古松、奇峰、云海而著称,但罗浮并不以此为特点。画面中的重复,可以清晰地见其蹈袭痕迹。

三、有关屈翁山诸作

石涛在世之时,他在宣城、金陵和扬州等所经之地,文士中说到南粤的罗浮,总和一个名字连到一起,这就是屈大均。

这位当世著名诗人,是一位遗民诗人,亦僧亦道,被人称为“罗浮僧”。时文坛巨宿王猷定(1598—1662)说:“翁山,罗浮僧别号也。其先世楚人,为屈大夫之后。”〔9〕他是屈原的后代,所以石涛又称其为“屈子翁山”。晚年又入道教之门,与石涛十分相似。翁山之友、寓居扬州的歙人黄生(1622—1696,号白山)《送屈翁山归粤》云:“十年不见罗浮客,却脱方袍戴鹖冠。捣药幸寻仙女臼,采芝还风北堂餐。”〔10〕他做了道士。石涛在宣城时就与翁山有交往。今藏于台北故宫博物院的《石公种松图》,作于康熙甲寅(1674),翁山有题云:“师本全州清净禅,湘山湘水别多年。全州古松三百里,直接桂林不见天。湘水北流与潇合,重华此地曾流连。零陵之松更奇绝,师今可忆蛟龙颜。我如女萝无断绝,处处与松相缠绵。九疑松子日盈手,欲种未有白云田。乞师为写潇湘川,我松置在二妃前。我居滩南忆湘北,重瞳孤坟竹便娟。湘中之人喜师在,何不归扫苍梧烟。”〔11〕诗中描绘二人“处处与公相缠绵”的不同寻常情谊。石涛在金陵的八九年时间里,翁山多次至此地,他的一个孩子就出生于金陵。此顷二人也多有交往。

《翁山诗外》卷二十五载《从石涛禅师乞花插瓶》诗,罕有人提及:

方丈多花发,秋深恰似春。从师分数种,来伴坐愁人。最是芙蓉好,枝枝拂镜斜。幸无头上雪,不怕笑人花。菊花先爱黄,次乃及红白,黄者味逾甘,落英犹可惜。鸡冠大一尺,朵朵红葳蕤。花头虽太重,霜压不曾垂。花中谁得似,长是老来红。折取当明镜,衰颜欲与同。立冬前未冷,已是放梅时,一朵开方半,人从定里知。桂树凌寒开,香多嫌酷烈。不若早梅淸,平生在冰雪。先开避冰雪,岂是南枝心。欲与黄花并,芬芳作一林。一枝穿海棠,未开人不觉。寄语枝间禽,蕊香休乱啄。花爱仙人好,相将隐玉壶。不知花主意,肯割数枝无?

翁山是一位天才诗人,对大自然的感受极敏感,同具有楚骚情怀的石涛心意相通。石涛的诗受翁山影响,画也得其沾溉。石涛在宣城时很少画花鸟,至晚年花鸟却成为他绘画的主体之一,这或许与翁山影响有关。

图10 [清]石涛 山水册6开 故宫博物院藏

石涛生平常拈翁山诗作画。民国年间珂罗版印刷的《泰山残石楼藏画》有石涛作品三册〔12〕,其中有套12开山水册页〔13〕,最后一开题云:“翁山屈子诗如画,枝下陈人尽取之。奇句不将笔(疑漏“墨”字)写,枯肠返令俗肠□。江山粉本情虽旧,生面全非意所思。十二鱼罾痴且醉,后时朋辈若谁持?冬日坐青莲草阁,微雪初飞,索纸笔作画,无题,随拈《翁山诗外》,随笔拈弄数幅,别有兴趣,戏为记之哉。”有“老涛”“原济”二白文印。此册作于1700年前后。

此十二开画翁山诗意,诗皆来自《翁山诗外》,读其画,如读翁山诗。第一开石涛题:“道随春草长,人与白云深。”《翁山诗外》卷六《送天生》:“不断丹青树,终南地络阴。道随春草长,人与白云深。䴢鹿鸣相召,羲皇梦可寻。时时望黄鹄,一寄岁寒心。”第二开题:“地削芙蓉瓣,天悬瀑布瓴。”《诗外》卷七《东安》:“匡庐九叠屏,分得一峰青。地削芙蓉瓣,天悬瀑布瓴。千山连彩翠。半壁障空冥。一片城西影,风吹落悬庭。”第三开题:“树树传云窦,峰峰拂水波。”《诗外》卷六《题张氏石鳞山房在东安城东》:“泷东好岩壑,片石亦嵯峨。树树穿云窦,峰峰拂水波。落花闲处满,啼鸟静中多。君有茆茨在,栖闲奈乐何。”第四开题:“天遗一老在,人以八朝留。”《诗外》卷七《寿萧山周斗垣丈》:“高隐湘湖曲,年过九十秋。天遗一老在,人以八朝留。白发中华物,黄云故国愁。仙成将令子,注籍向罗浮。”第五开题:“竹深偏有月,松小已多风。”《诗外》卷七《冒雪同郭皋旭入邓尉山中探梅》:“未夕花全白,先秋叶半红。竹深偏有月,松小已多风。紫极心长贯,黄泉梦每通。故人凋落尽,谁与听丝桐。”第六开题:“萧散长无事,天留老布衣。”《诗外》卷七《沙亭作》:“读书慈母侧,千卷绕庭帏。山浅难逃世,林幽且掩扉。燕衔花蕊重,蝉饮露华微。萧散长无事,天留此布衣。”第七开题:“千山连彩翠,半壁障空冥。”此见上引《东安》诗。第八开题:“江山才子国,花草美人秋。”《诗外》卷七《赠程葛人》诗二首,其一云:“相见此䢴沟,依依紫绮裘。江山才子国,花草美人秋。把酒当明月,听歌在玉勾。多情如杜牧,欲向竹西留。”程浚,字葛人,也是石涛生平挚友。石涛画此画,也是对老友的忆念,此顷石涛有多幅作品赠葛人。第九开题:“波中涌山岳,知是海鳅回。”《诗外》卷七《阳江道上逢卢子归自琼州赋赠》:“波中涌山岳,知是海鳅回。势欲吞舟去,光先喷火来。不须频拔剑,自可静挥杯。忠信豚鱼格,多君学易才……”第十开题:“瀑布条条好,风吹总不斜。”第十一开题:“一水二三里,沿洄上紫霞。”均来自《诗外》卷七《西樵作》:“峰峰皆内向,真似未开花。一水二三里,沿洄上紫霞。林泉多鹿迹,岩壑半人家。瀑布条条好,风吹总不斜。”第十二开石涛自题诗咏叹江山依旧、故园难寻之情。

故宫博物院藏山水册页6开,也是石涛生平杰作,《石涛书画全集》下册第241—246图收录,是石涛晚年笔,六开均有程京萼(1645—1715)题跋。每画石涛题一联诗,依诗意作画。这诗也是翁山之作(图10)。程京萼(1645—1715),著名学者程廷祚(1691—1767)的父亲,京萼字韦华,号祓斋、韡老,江南徽州府歙县槐堂人,居金陵,又往来于扬州,精书法,曾以卖字为生。其书法作品颇有世名。梁巘《论书帖》:“(京萼)字韦华,号祓斋,上元人,得执笔法,学黄庭坚,然结体倾斜,亦未成家。”包世臣《艺舟双楫》“国朝书法”将其和石涛同列于“逸品下”。他是石涛朋友圈中的一位重要人物。

第一开题“疏石频当谷,飞梁忽接溪。”《翁山诗外》卷五《硖石道中》:“天险洛阳西,临关万岭低。冰坚人马滑,云暗驿楼迷。竦石频当谷,飞梁忽接溪。几家陶穴住,烟火暮凄凄。”第二开题:“人烟含乱石,瀑影出寒来。”《诗外》卷五《自英德至含洸道中作》:“一县尽奇峰,参差削玉蓉。人烟含乱石,瀑影出寒松。空翠飞犹湿,余花落尚秾。乱同樵女渡,洸口暮闻钟。”第三开题:“天逐青峰转,人随白鸟会。”《诗外》卷五《过清远诸滩》:“沿泝频无路,滩门雨不。谁从千仞壁,飞下一舟来。天逐青峰转,人随白鸟回。数声渔父笛,忽起望夫台。”第四开题:“言携青玉杖,千折上云霄。”《诗外》卷五《紫霄峰》:“言携青玉杖,千折上云霄。石镜通秋月,兰泉应海潮。牕开三楚小,帆落九江遥。一片洪荒色,天风吹不消。”第五开题:“野饭芝泉冽,秋衣竹翠浓。”《诗外》卷五《从轩辕宅入迷居洞》:“晓起蕊珠峰,行行花影重。林乌飞落月,山鬼啸寒钟。野饭芝泉冽,秋衣竹翠浓。昨宵逢道士,疑是七星松。”第六开题:“三秋观海日,半夜逐江潮。”《诗外》卷《海上》:“海上青山好,东西耸二樵。三秋观海日,半夜逐江潮。宫阙金银在,仙人素手招。何当共徐市,一去十洲遥。”现存这6开山水册,可能不是此册的全部,这是石涛另以翁山诗为画的例证,可能时间稍早于故宫博物院所藏的上举册页。此作亦是石涛的真迹。

翁山之诗境给了石涛源源不断的创造智慧,甚至可以这样说,石涛画境的提高,与翁山诗境的影响有直接关系。在《黄砚旅诗意册》中,有一开石涛题砚旅诗:“滩声悬注建瓴中,愁绝青天白浪重。石养爪牙蹲虎豹,人垂血泪狎蛟龙。浓阴怕长千岩瀑,幽响惟闻万壑松。谁信畏途兼水陆,时时矶颍一扶筇。”接后道:“黄砚旅舟次九龙滩,读此曾记屈翁山泷中有云:‘一泷未过一泷来,细雨能添万壑雷,一日一泷向恐尽,篙人不用苦相催。’余惜乎未到,悬想二公写此。”由此也可见翁山诗意对他创作的渗透(图11)。

图11 [清]石涛 黄砚旅诗意图册之四开 香港至乐楼藏