张谷英村保护规划实施概况及效益评价

2018-10-18何峰毛一民章纪缘褚鑫锋

何峰 毛一民 章纪缘 褚鑫锋

传统村落拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术和社会价值,是传统农耕文明留下的宝贵的历史文化遗产。2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》首次将“历史文化村镇”保护纳入法制轨道。自2003年住房和城乡建设部、国家文物局公布首批中国历史文化名镇(村)至今,已有六批《中国历史文化名镇村名单》先后被公布,其中276个传统村落榜上有名。为了惠及数量更多、历史文化遗存保存较完整的传统村落,自2012年起,国务院三部门联合开启了“中国传统村落”摸底和冠名工作。迄今为止,共有四批总计4153个传统村落被列入《中国传统村落名录》(大部分历史文化名村被纳入该名录中),相继获得中央财政支持,以按年度提供专项保护资金的方式开展对传统村落的各项保护工作。

保护规划是指导传统村落进行科学保护和可持续发展的重要依据。瑞典学者卡基(A.Khakee)认为“规划”与“评价”是两个不可分割的概念[1]。奥利维拉等学者(V.Oliveira,P.Pinho)提出应形成贯穿规划全过程的评价体系[2]。袁也通过对国内外较有代表性的研究成果的梳理,认为规划学者亚历山大(E.R.Alexander)依规划评价时间点的不同划分为事前评价、过程中的评价和事后评价三个阶段最具有代表性;针对事后评价这个阶段,目前国内外已形成了两种主流的评价视角,即“一致性”(conformance)与“绩效”(performance)[3]。在当前的中国,虽然《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行)》等法规对保护规划的科学编制和审批(即事前评价)提出了明确要求,但是对保护规划的实施程度和实施效果,尚缺乏相应的法定制度和法定程序进行规划实施过程中的评价和事后评价①事后评价是指规划实施完成后或一段时间后进行的评价活动,主要是对规划的效应与影响进行测量,目的是从过去的规划实践中获得经验与教训,由此对未来相似的规划决策提供借鉴。详见周国艳著《城市规划评价及方法:欧洲理论家与中国学者的前沿性研究》,东南大学出版社2013年版有关论述。。许多历史文化名村保护规划的编制与实施迄今已有十余年,在这些名村保护历程中,保护规划的落实程度、实施绩效、成功经验和不足之处到底有哪些?为解决这个疑问,笔者选择第一批国家历史文化名村岳阳县张谷英村作为考察对象,通过实地考察、问卷调查②2018年6月10日,湖南师范大学资源与环境科学学院组织调查小组,就张谷英村保护现状的相关问题向村民发放了调查问卷。同期,就旅游感知的相关问题也向游客发放了调查问卷。本次调查向居民发放问卷80份,收回80份,回收率为100%,其中有效问卷74份,有效率92.5%;向游客发放问卷70份,收回65份,回收率92.9%,其中有效问卷61份,有效率为93.8%。、对管理机构人员和村干部进行访谈等形式,对张谷英村保护规划的实施情况(即“一致性”)和实施绩效进行全面调研和事后评价,总结其在十余年保护历程中的成功经验和不足之处,旨在为张谷英村保护规划方案的编制和实施提供反馈建议,同时也为其他传统村落保护规划的编制和实施提供借鉴。

1 古村概况和保护规划编制情况

张谷英村位于湖南省岳阳县以东的渭洞笔架山下,是张氏家族聚居繁衍之地。它背靠龙形山,面向渭溪河和玉带河延绵生长,形成“负阴抱阳”的风水格局。古村建筑群始建于明嘉靖四十一年(1562),经明、清、民国扩建逐渐形成宏大的规模(图1)。现存18个建筑组群,占地面积51000 m2,大小房屋1732间,天井206个,巷道62条。其中规模较大、格局较完整的有当大门、王家塅、上新屋三组,均采用砖木混合结构,硬山两坡顶,平面上以“天井堂厢式”作为基本单元,向纵深发展形成多进院落(主轴)。随着宗族人口的不断增多,两侧再对称设分支横堂(支轴),最终形成“丰”字形平面结构[4]。其轴线对称与空间位序反映了中国宗族制度特有的等级秩序。2001年张谷英村被国务院认定为第五批“全国重点文物保护单位”,2003年被命名为首批“中国历史文化名村”,2005年被评为第一批“全国文明村镇”, 2009年获首批“全国生态文化村”称号,2012年被列入首批“中国传统村落”,2013年张谷英村景区获评为“国家AAAA级旅游景区”。

2001年,岳阳县人民政府组建了专门的保护与建设管理机构——张谷英民俗文化建设指挥部,隶属岳阳县文化局。2006年改编为“张谷英管理处”(下文简称“管理处”),隶属岳阳县人民政府。至此,张谷英村的保护工作逐渐步入正轨。

自2004年张谷英村管理机构组织编制第一部保护规划即《张谷英村古建筑群保护规划(2004—2020)》起,到2018年6月,张谷英村管理机构共组织编制了6部保护规划和相关方案(基本信息详见表1),以及5期古民居群修缮方案①5期古民居群修缮方案为针对张谷英村7大文物建筑片区修缮而编制的勘察设计方案。分别是《湖南省岳阳县张谷英古民居维修保护工程方案》(一期:当大门、王家塅中轴线建筑及部分局部建筑),中国文物研究所2004年9月编制;《湖南省岳阳县张谷英古民居二期维修保护工程方案》(上新屋中轴线建筑及部分局部建筑),中国文物研究所2008年3月编制;《张谷英村古建筑群第三期维修工程设计方案》(西头岸、纺積堂、畔溪廊、议事厅、绣楼、聚龙湾西),湖南省文博设计研究院有限公司2012年9月编制;《张谷英村古建筑群第四期修缮工程勘察设计方案》(东头岸、青云楼、仓廪、井堪、聚龙湾东、下铺、石大门、王家塅东、王家塅西、赐福堂),湖南省文博设计研究院有限公司2013年12月编制;《张谷英村古建筑群第五期修缮工程设计方案》(铺门口、当大门东横堂、东头岸2、当大门东1横堂、当大门东2横堂、当大门东3横堂、百步三桥、聚龙湾东2横堂,王家塅头门西1横堂、王家塅头门西2横堂),湖南省文博设计研究院有限公司2014年9月编制。。此外,从2004年开始,管理机构先后聘请中国文化遗产研究院、湖南大学、岳阳市文物管理处等多家专业从事文物保护研究的单位,对张谷英村所有文物建筑、历史建筑进行测绘,逐一登记造册,建立“四有”档案,设立标志。

图1 张谷英村全貌

表1 张谷英村保护规划及相关方案的编制情况

2 张谷英村保护规划及相关方案的实施情况

传统村落保护规划的编制和实施,通常涉及传统村落遗产保护、村落建设和村落发展三大部分,各部分要素繁多。就遗产保护来说,不仅包括多个空间层次,如整体风貌保护、历史地段保护、古迹建筑保护,还包括物质文化遗产的保护、非物质文化遗产的保护、自然(性)遗产要素与环境保护等。本文进行的保护规划实施评价,重点在文物建筑保护、遗产建筑①本文中“遗产建筑”包括文物建筑和历史建筑两类。由于资金问题,目前张谷英村对于历史建筑的修缮暂时未能顾及。周边民宅整治、基础设施、公共和旅游服务设施的配套完善等方面,这些也是张谷英村十余年来开展保护工作的重点。

此外,由于每个规划各有侧重,因此文章在探讨文物建筑保护成效时,基于《张谷英村古建筑群保护规划(2004—2020)》(下文简称《古建筑群保护规划》)进行比较分析;有关遗产建筑周边民宅整治的实施情况,基于《张谷英村古建筑群周边民居改造及环境整治方案(2010—2030)》(下文简称《民居及环境整治方案》)进行分析和评价;对基础设施、公共和旅游服务设施的配套实施情况,基于《张谷英历史文化名村保护规划(2009—2030)》(下文简称《名村保护规划》)进行分析。

2.1 对文物建筑的保护成效

张谷英村古建筑群作为张氏后人生活的场所,数百年来在自然因素和人为因素的双重作用下,残损较为严重。保存是遗产传承的基本前提,没有承载价值本体的保存,遗产的其他方面都无从谈起[5],而保护性干预又是遗产保存的必要手段,因此《古建筑群保护规划》作为张谷英村管理机构组织编制的第一部规划,通过对文物建筑自然病害程度、自然病害稳定性和人为干预程度三方面的综合评估,提出了对其进行分级分批保护的措施(表2)[6]。该方案将古村7大文物片区的各个组成部分进行了详细的现状评估,据此提出了不同的保护分级②Ⅰ级文物是指病害严重或较严重、病害稳定性差、人为干预程度大、濒临全面毁坏的文物建筑;Ⅱ级是指病害程度一般、病害稳定性一般、人为干预程度一般的文物建筑;Ⅲ级是指病害稳定、人为干预程度较大的文物建筑;Ⅳ级是指病害程度轻、病害稳定、人为干预程度小的文物建筑。。如当大门主轴院落,头门屋为Ⅲ级,前院为Ⅳ级,第一、二、四进院落为Ⅱ级,第三进院落为Ⅰ级,第五进为Ⅲ级,据此采取不同的保护对策和保护分期。

表2 张谷英村文物建筑保护分级和分期

图2 张谷英村文物建筑累计修缮面积

图3 修缮前后的当大门接官厅

对张谷英村文物建筑的修缮工作,实际开始于2007年对王家塅中轴第一至第三进院落的修缮,2008年完工。此后,相继完成了当大门中轴院落、接官厅及八骏图,王家塅头门屋,青云楼,纺绩堂、畔溪走廊及议事厅,西头岸,聚龙湾西,绣楼等文物建筑的修缮工作,总计投入2674.73万元,截至2016年累计完成修缮面积7681.37 m2(图2),占总文物建筑面积的43.0%。目前第四期文物修缮工作正在进行中。修缮后的文物建筑不仅消除了结构安全隐患,让遗产得以更好地存续,同时改善了建筑内原住居民的生活环境,培养了居民保护遗产的认同感和责任感(图3)。

图4 村民“感到满意的保护工作”问卷调查统计图

图5 张谷英村建筑整治状况2018年调查图

图6 百步三桥西岸传统建筑的整治

综上,对古村文物建筑的保护性修缮工作取得了一定成效,并获得了居民和游客的普遍认同。在问卷调查中,当被问到“您对古村十余年来进行的各项保护和建设工作感到满意的有哪些(可多选)”,半数以上的受访村民对“古建筑保护和修缮”感到满意(图4)。当被问及“景区哪个方面给您的印象最深”时,65.6%的游客对“古色古乡的传统建筑”印象最深。不仅如此,这些修缮工程还相继获得了相关主管部门、社会组织和媒体机构的普遍好评。如2008年完工的王家塅中轴修缮工程被湖南省文物局评为“十一五”优秀文物保护工程一等奖和湖南省文物维修样板工程,当大门修缮工程被中国文物保护基金会、中国文物报社评为2011年度全国十大文物维修工程,2015年八骏图、接官厅修缮工程被评为湖南省“十二五”文物维修优质工程。但是,由于该村文物建筑集中成片组合成建筑组群,其产权非常复杂(某一建筑组群通常为十几户甚至几十户村民共有),加上受维修资金落实情况的影响,导致保护性修缮工作的实际开展进度明显落后于原规划,被修缮对象也未按原规划中的保护分级和分期要求进行。在实际工作中,往往是从文物建筑内居民的支持度,以及便于居民生活、修缮工作管理和遗产统一展示等方面出发来统筹安排文物建筑修缮的先后顺序。如前文中提及的当大门主轴的头门屋、前院、第一至四进院落,虽然分属不同等级,但在具体工作中,所有建筑与院落均是在同时期(2009—2011年)开展保护性修缮工作的。

2.2 对遗产建筑周边民宅的整治成效

2010年编制的《民居及环境整治方案》全面普查了张谷英村建成区内的一般建筑①为了区分遗产建筑,《民居及环境整治方案》将古建筑群周边的民宅称为一般建筑。,从建筑年代、质量、高度、风貌协调程度等方面对建筑进行了分类评价,进而对古村建成区内的312栋一般建筑提出了保留(156栋)、整饬(64栋)、拆除(92栋)②保留即对造型与质量较好、与传统风貌环境无冲突的一般建筑,近期予以保留或局部整饬,远期可考虑更新;整饬即对建筑质量较好或一般、且与传统风貌环境有冲突的一般建筑,可通过对建筑外观进行改造,使其与历史环境相协调;拆除即对于无风貌保留价值、建筑质量差,或对村落传统风貌和文物保护造成明显破坏的一般建筑,以及位于规划用地性质需调整处的建筑,建议拆除,不再在原址新建。三种整治模式[7]。为了进一步加强古村禁违、拆违、治违工作,2013年3月岳阳县人民政府办公室以该方案为基础制订了《岳阳县张谷英古建筑群保护和村民建房管理暂行办法》,并会同规划、文广新(文化旅游广电新闻出版局)、国土等多个职能部门出台了《张谷英景区村民建房联审联批联席会议纪要》,进一步强化具体审批要求和违法建设处置措施,对古村村民建房实现规范化管理。

2018年6月现场考察发现,自2010年以来,张谷英村除了在建设控制地带内增加了几栋新建建筑(集中在长沙塅西侧附近),在核心保护区内新增了必要的基础和公共服务设施以外,并没有进行其他的新建和扩建活动,管控效果良好。但对需整饬或需拆除建筑的整治成效并不突出(图5),总体来说,仅完成了建设控制地带内景区入口处40余个门面的立面改造,以及核心保护区内10多户村民危房的改造和加固工作(图6)。对核心保护区内其他一般建筑,进行的则是户主自发性的日常维护工作,维修资金筹措采取以村民自筹(40%)和村集体补助(30%)为主,政府补助(30%)为辅的方式。

为了满足村内居民建房需求,自2002年以来,在毗邻的张谷英镇规划了3处居民集中建房安置点,全面配套水、电、路等基础设施。第一期集中安置居民56户,第二期60户,第三期预计300户:既满足了村民改善居住条件的内在需求,又从根本上解决了村民建房对村落整体风貌造成破坏的难题。

2.3 基础设施的配套完善情况

2009年编制的《名村保护规划》提出了《张谷英近期建设项目表》,对基础设施的近期(2010—2015年)建设提出了明确计划,其中包括机动车道、步道、停车场、公厕、给排水、消防、电网等内容。基于此,古村进行了较为全面的基础设施配套完善和提质改造工作。其中,2012年启动水环境综合治理项目,将后峦水库扩容至400000 m3,并新建了输水管道、提水泵站、自来水厂和U型水渠,有效解决了古村景观用水、居民用水、农业灌溉用水和消防用水的问题。不仅如此,古村内还完成了排水管网的铺设,实现了雨污分流。2013年启动了旅游公路梅城线升级改造工程,将全长17.38 km的梅城线列入省级公路S208线计划,2014年竣工通车后,有效破解了制约景区发展的交通瓶颈。2015年按照“室内线套管、室外线地埋、强弱电分离”的要求,对核心保护区古建筑群进行了电路网线改造,并对村民用电实行集抄集控,彻底消除了核心保护区内的电路“火患”问题(图7)。此外,还陆续进行了古村内道路改造、烟火塘整治、渭溪河清淤、室内室外消防水管铺设和消火栓安装等工程。正是近些年来在基础设施建设方面的大力投入,使在问卷调查中17.5%的村民认为古村基础设施已经很完备,56.8%认为比较完备,仅25.7%的村民认为在给排水①少数村民认为给排水还有待完善,这可能与古村自来水厂(位于后峦水库附近)虽已建成,村内也铺设了相应的管网,但目前仍未投入使用有关。、公厕、垃圾桶、防洪设施等方面还有待改善。

图7 古建筑群内改造前后的电路网线

2.4 公共和旅游服务设施的配套完善情况

《名村保护规划》的《张谷英近期建设项目表》对旅游服务设施的配套完善也提出了要求,其中包括游客服务中心改建、陈列设备、展示标识等内容。基于该保护规划,2011年管理处组织编制了《张谷英引景区建筑设计》,拟引入社会资金在张谷英村域外围的西南部建设引景区,预计总投资1.14亿,占地28946.67 m2。2012年引景区项目启动,截止到2018年,已经完成了生态停车场、引景区道路、仿古商业街、路灯、景区门禁系统、游客服务中心和售票中心等旅游服务配套设施的建设。此外,还相继完成了旅游标识牌与指示牌的安装工作,并启动实施了旅游长廊建设项目,以集中安置旅游商品摊位。综上所述,古村在旅游开发中较好地完成了《名村保护规划》中提出的旅游服务设施配套工作。在游客问卷调查中,当被问及“您觉得该景区旅游标识牌和指示牌的设置是否合理”时,8.2%的游客表示“很合理”,54.1%表示“比较合理”,37.7%表示“一般”,且认为指示牌较少。这可能是核心景区内房屋分布密集、街巷众多的缘故。另外,当被问及“您觉得该景区游客服务中心和游客公共休息设施的设置是否合理”时,8.2%的游客表示“很合理”,52.5%认为“比较合理”,39.3%认为“一般”,且表示“游客休息区少”“没有看到服务中心”。这是引景区旅游服务设施的配套建设工作启动较晚,部分旅游服务设施尚未投入使用的缘故。

《名村保护规划》尚未将古村公共服务设施纳入《张谷英近期建设项目表》,因此近些年来公共服务设施配套的完善未得到重视。在问卷调查中,13.5%的村民对古村公共服务设施的设置“很满意”,44.6%“比较满意”,41.9%认为“一般”,且表示学校、诊所、老年活动室、文化活动中心等公共服务设施均有待改善。

3 张谷英村保护规划及相关方案的实施绩效

3.1 社会效益

3.1.1 村民保护意识增强,非物质文化遗产得到传承

在十余年的保护历程中,古村管理机构通过组建张谷英村古民居建筑群保护小组,召开党员组长会和户主会,组织形式多样的宣传活动(如宣传栏、广播、横幅、标语、公开信等),举办文物知识、安全消防知识培训班,宣讲《文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法律法规,对文物建筑、历史建筑进行分类挂牌保护等举措,大大提高了村民的保护意识和主人翁意识。

正因为保护意识深入人心,村民一方面大力支持和配合物质文化遗产的保护工作,并自筹资金累计达380余万元进行民居和相关设施的整治工作,另一方面也积极投身到非物质文化遗产的传承和展示中。依托各种文化活动和传统节日,张谷英管理处定期组织村中民望高、有学识、懂技艺的老人举办传统民俗文化培训班,让古村传统民俗和民间工艺能世代相传。每到春节、清明节、中元节,张氏家族都要组织祭祖活动。每到传统节日或旅游旺季,古村艺人或老人在大屋、厅堂或天井旁展示皮影戏、纺纱织布、绣花、打铁、传统豆制品制作、竹制品加工制作等表演(图8),既能让游客感受到传统村落的魅力,领略古村传统的民俗文化,又能丰富村民的文化活动,增强村民的自豪感和归属感。

图8 张谷英村岁俗活动

图9 2009年村民“旅游服务意愿”问卷调查统计图

图10 2008年村民“主要经济收入来源(可多选)”的问卷调查统计图

表3 张谷英村门票和旅游收入统计表

3.1.2 古村知名度提高,社会价值凸显

自张谷英村开展保护工作以来,该村的知名度大大提高,不仅享有“天下第一村”“湘楚民居的活化石”“民间故宫”“岳阳楼外楼”等诸多美誉,还引发了众多主流媒体的高度关注和报道。大型纪录片《记住乡愁》在央视中文国际频道(CCTV4)以“和睦有道”为主题,播放了张谷英古村落,展现了张谷英人重礼教、讲仁爱、尚和合、崇正义的生活实景。中纪委、监察部网站《中国传统中的家规》栏目,以“耕读继世,孝友传家”为题,从孝、和、勤、廉等方面解读了张谷英村家训族戒。系列片《北纬30°· 中国行》第46集《寻龙舟之源 游鱼米之乡》,也介绍了张氏家族近500年在张谷英大屋生活的场景。此外,《半月谈》《湖南日报》《新湘评论》《岳阳日报》等媒体也先后报道了古村的优秀传统文化。古村知名度的大幅度提升在促进古村旅游产业大发展的同时,也可以让更多人了解中国悠久的农耕文化和儒家文化。

3.2 经济效益

3.2.1 构建了良好的多元化投入机制

建立多元化持续投入机制,是做好传统村落保护的关键。近些年来,张谷英村构建了中央与地方、居民与社会共同投入的机制,在争取中央和地方各级政府各类专项保护资金的同时,也积极引导社会资金的注入。早在2000年即以股份制的形式引进社会资金,兴建了张谷英民俗展览馆;2005年引进金荣企业集团,以合作开发的形式对张谷英村进行保护式开发。此外,古村还通过“以奖代投”的形式,激励村民自筹资金进行民居和环境整治。

3.2.2 村集体和村民经济收入大幅度增加

在保护开发之前,张谷英村是个不被世人熟知的偏僻山村,村民仅靠务农、牲畜养殖维持生计,大量的青壮年外出至沿海城市务工,造成大量的留守儿童与老人。经过十多年的有效保护和合理开发,文物保护工作真正达到了惠民、富民的效果。目前张谷英村从事餐饮、住宿、土特产加工和销售、民俗表演、导游等旅游业的从业人员近800人,开发古村酒、矿泉水、饮料、豆制品系列、农家菜系列、工艺扇等旅游产品56种,建有土特产摊位300多个,农家乐和民宿140多户,许多在外务工和经商的村民陆续回归家乡寻找商机。在笔者于2009年7月对张谷英村民进行的问卷调查①2009年7月上旬,湖南师范大学资源与环境科学学院组织调查小组,就村民对住所和社区现状满意度、张谷英村保护与改造意向等方面进行了问卷调查。调查共发放问卷103份,回收103份,有效问卷103份,有效率达100%。中,大部分居民的旅游服务意愿强烈(图9)。这说明,经过十多年的旅游业发展,已经有许多村民投入到了旅游服务业当中。2008年6月笔者对古村居民“主要经济收入来源(可多选)”的问卷调查结果显示,半数受访居民的主要经济收入与旅游业密切相关(图10)。

在旅游业的带动下,村民人均年收入从保护开发前的0.3万元增长至近6万元。村集体80%以上的经济收入来源于旅游业。近十年来,村集体在社会保障(如为全体村民缴纳合作医疗参保费和养老保险费)、基础设施、环境保护等公益事业和公共管理上的投入每年都在持续增长,2008年大约为50万元,2017年增长至150万元以上。张谷英村的保护与开发实现了良性互促。

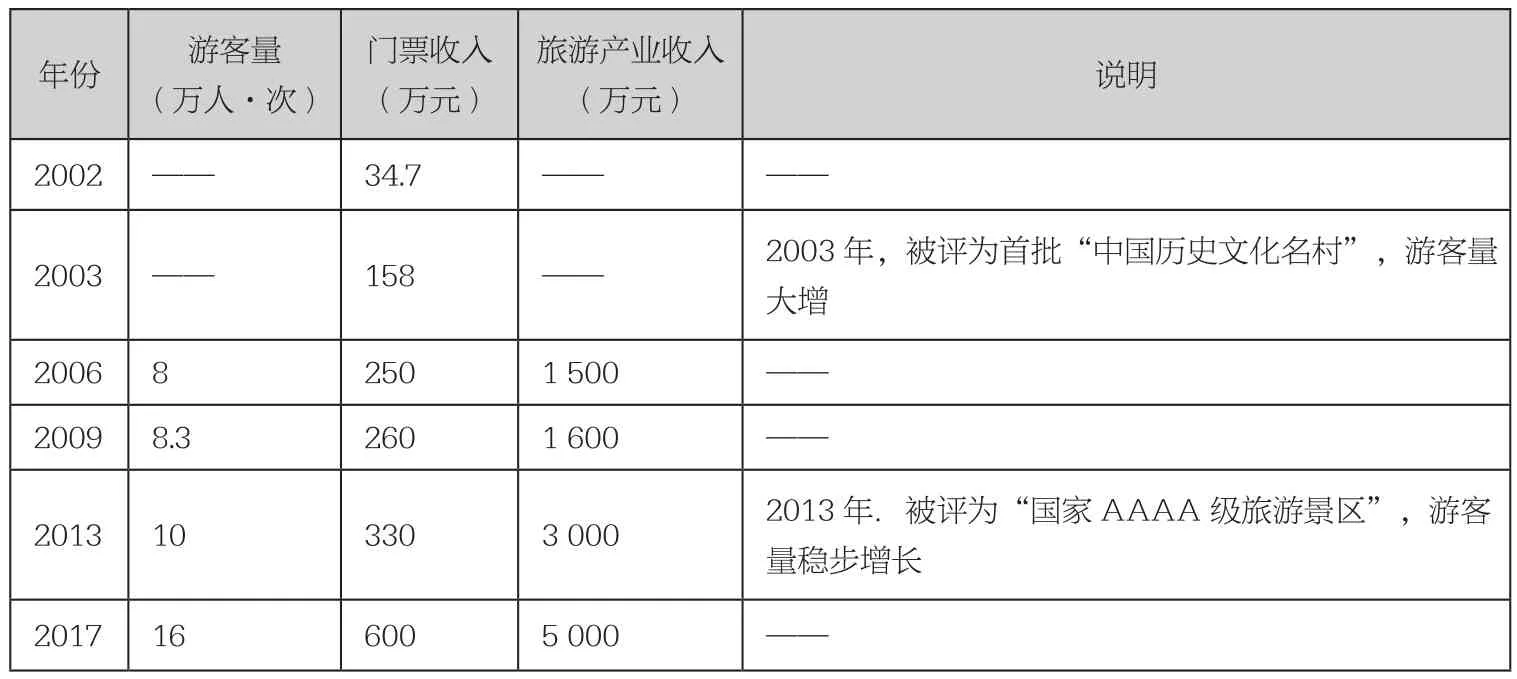

3.2.3 旅游收入不断增长

良好的区位,不断改善的交通条件,独特的景观资源,悠久的传统文化和良好的知名度,使张谷英村的经济价值持续不断地释放出来,旅游收入呈现稳健增长的态势(表3)。根据《名村保护规划》对张谷英村国内外客源游客量预测,近期(2009—2015年)客流量为13.3万人次/年;中期(2016—2020年)为16.6万人次/年;远期(2021—2030年)达20万人次/年[8]。由此可见,张谷英村目前的游客量达到了规划预期。此外,旅游业的良好带动作用,有力促进了古村农业和传统手工业的发展,初步构建了以现代农业为基础产业、旅游业为支柱产业、传统手工业为特色产业的产业结构模式,三者互动发展,为提高当地村民的就业率和经济收入起到了良好的作用。

4 张谷英村保护规划及相关方案实施的总结

纵观张谷英村十余年的保护历程,其保护工作总体呈现出以下几个特点:

第一,各类保护规划的编制工作得到重视,但保护实践却明显滞后。保护规划编制是做好历史文化村镇保护、开发与管理工作的前提和重要依据。张谷英村管理机构非常重视各项规划的编制(如前述),但实际工作的开展却受诸多因素的影响,如资金的丰裕程度、保护规划的可实施性、管理机构的专业素养、村民的认知水平和支持程度等,导致保护实践工作滞后于各类保护规划。可见,在编制保护规划时,应充分考虑规划的可实施性和可操作性,为规划的实施提供切实可行的指导;反之,规划的实施也要遵循保护规划的整体原则和方法。

第二,文物建筑保护工作进展顺利,但历史建筑和历史环境要素保护工作相对薄弱。深究其原因,与二者不同的身份标识密切相关。张谷英村7大文物建筑片区虽然身处历史文化名村之中,但作为全国重点文物保护单位,主管部门明确,职责清晰,且保护资金相对充裕,早在1982年公布的《中华人民共和国文物保护法》让文物保护工作各项事宜均有法可依,这些都为文物建筑保护工作的顺利开展提供了良好的支撑。而对于历史文化名村中的历史建筑和历史环境要素而言,虽然2008年公布的《历史文化名城名镇名村保护条例》对名村内历史建筑和整体风貌保护提出了总体要求,但缺乏相关细则;其主管部门主要为城乡规划部门,但却并非规划部门事权中的重点;其保护资金的丰裕程度则主要取决于地方的财政能力。这些差别导致两类保护工作存在明显差距。

第三,遗产展示和基础设施建设成效突出,公共和旅游服务设施配套建设相对滞后。如前文所述,文物建筑的存续是根本,其展示工作既关系到村民居住环境的改善,又关系到村落的旅游产业发展,而基础设施的配套建设也关乎到村民切身利益和村落的旅游开发,因此二者的建设对于多方利益主体来说是没有分歧的。公共服务设施是指为当地村民服务的设施,《名村保护规划》对公共服务设施规划并未高度重视①《名村保护规划》中公共服务设施规划仅提出“恢复宗祠、拆除村小学并入镇完小、保留村卫生院”,文化娱乐设施规划也仅提出“居民的大型群众娱乐活动利用当大门前的公共活动广场”。,更未纳入《张谷英近期建设项目表》。另外,虽然古村旅游服务设施建设已取得了初步成效,但部分设施尚未投入使用。

第四,古村保护模式由单一的物质文化遗产保护走向物质与非物质文化遗产保护相结合的道路。在保护开发初期,古村保护重点放在物质文化遗产的保护上,对非物质文化遗产并未充分重视。近年来,古村大力挖掘非物质文化遗产资源的旅游价值,将古村传统农耕文化、孝友传家的宗亲文化等非物质文化遗产,与古村独特的物质文化遗产以及田园风光结合起来,最大限度地拓展、延伸其旅游价值,在打造明清文化古村落品牌形象的同时,也将非物质文化遗产进行了活化。

第五,自上而下的他组织管理成效显著,自下而上的自组织管理被忽视。在对张谷英村开展保护工作初期,岳阳县人民政府便组织成立了专门的保护管理机构,办公地点设在张谷英镇。常年累月的一线工作培养了一批懂专业、精业务的管理人员。他们一方面在各类规划的组织编制、项目资金申请、项目实施监督等方面起着关键作用,另一方面也在村民、旅游开发公司和政府等不同利益主体之间搭建了一座沟通的桥梁。但是,村集体管理工作相对被弱化。目前仍有600余户2000余人生活在村内,张谷英村不仅是文物保护单位,还是广大村民生活的容器和舞台,因此如何增强村民的保护意识和主人翁意识,激发村民自主参与到古村的保护与发展中来,显得非常重要。村委会可针对村民自主维护古村环境卫生、维护公共空间秩序、自主遵循住宅改造或新建住房的相关规定等情形,组织德高望重的村民代表制定相关的村规民约,建立奖惩机制,规范村民的行为,使村民真正成为古村各类环境保护的主体、文化传承的载体,以及古村落经营管理的重要参与者。只有这样,才有可能促进古村落的可持续发展。

此外,通过对各类保护规划的实施评价还发现,保护规划及相关方案的编制仍存在一些缺陷。如规划编制未考虑实施难度,方案较为理想;保护规划、整治规划、旅游规划等各成体系,各规划方案之间衔接不够;未充分考虑村民为了丰富精神文化生活而对公共服务设施的需求;规划重“蓝图式”描绘,轻实施过程、步骤和措施;普遍遵循调查、分析、规划方案的编制思路,缺乏后期实施跟踪和规划修正的举措等。这些缺陷既与国家或地方缺乏相应的法律法规或规章制度密切相关,同时也与规划方案编制单位的规划理念、技术思路和重视程度等密切相关。

5 结语

通过对中国历史文化名村张谷英村各类保护规划实施情况评价发现,保护规划及相关方案在指导古村各类保护工作中发挥了重要作用,古村知名度得到大幅提升,社会效益和经济效益凸显。但同时也发现保护规划的实施与保护规划方案的目标之间仍存在一定的偏差,这除了保护规划本身存在缺陷以外,还与其他诸多制约因素密切相关。总之,历史文化名村或传统村落在编制各项规划时,既要充分协调好各因素之间的关系,又要有高起点、高标准的定位和具有可操作性的实施策划,并应充分得到村落居民的广泛支持与参与。“三分规划、七分管理”,这些规划获政府审批后,即具有法律效力,后续应将规划文本转变为政策文件,实现古村的科学管理。只有将高质量规划与有效管理“双边”结合,才能让各类规划在指导古村良性发展中发挥出其应有的作用。

(调研工作得到张谷英管理处和张谷英村支两委的大力支持,谨此致谢!)