湘语方言区风土建筑谱系构成研究初探

——基于平面形制的建筑类型及分布区域分析

2018-10-18伍沙

伍沙

1 已有研究综述

湖南地区少数民族建筑的研究成果十分丰富,代表性著作有柳肃的《湘西民居》、魏挹澧的《湘西风土建筑》等。比较而言,关于湖南地区汉族民居,亦即主要分布在本文所关注的湖南湘语地区的民居建筑,已有研究成果则较为稀少。在整体把握湖南地区汉族民居方面,朱光亚的《中国古代建筑区划与谱系研究初探》一文,按照文化圈分类,将湖南传统建筑划归楚汉文化圈,但未做深入讨论;余英在《中国东南系建筑区系类型研究》中,借用历史民系的概念,将湖南传统民居建筑划分到湘赣系,其中涉及了湘东地区的民居建筑类型;李晓峰、谭刚毅的《两湖民居》,以湖南、湖北为一卷,将湖南民居建筑划分为湘东、湘南以及湘鄂西三个区域,并对各区域少数案例进行了分析。郭谦的《湘赣民系民居建筑与文化研究》,从方言民系的角度研究湘赣民系民居建筑,以地域生活圈为基本研究范围,分析湘赣民系民居居住模式与湘赣地域社会的宗族组织与家族生活之间的互动关系,并在参照湘赣民系相邻地区不同风格民居建筑的基础上,试图更全面地探讨湘赣民居建筑模式的形成及其衍化过程。然而,以上无论是对湘赣系还是湘鄂系的民居建筑研究的表述,都不能完整地呈现湖湘风土建筑的自身特征。

在《湖南传统建筑》一书中,杨慎初以《民居》一章总结了湖南地区汉族、土家族、苗族、侗族、瑶族民居的不同特点。其中汉族民居的特点是:村落聚族而居,建筑整体上受封建礼教的影响,以堂屋为中心,正屋为主体,中轴对称,厢房、杂物房均衡扩张,天井院落呈现组合变化等格局;豪绅割据的庄园式大宅、富有野趣的农舍建筑、有高大封火山墙的封闭城镇住宅等多种建筑形式,因适应不同的气候环境,在湘北、湘中、湘南、湘西呈现出不同的个性[1]。受杨慎初研究的影响,湖南省文物考古研究所符炫、吴顺东的论文《湖南明清时期汉民居分区探索》,将湖南地区汉族民居建筑划分为东、西、南、北、中、东南、东北、西南、西北9个区系,对不同区域的民居特点进行了总结,并做了历时性研究。这些研究中尽管显示出大量的民居建筑调研成果且类型丰富,但仍限定在湖南省的行政范围内,是按地理方位进行的分区研究,较少涉及其与周边地区民居建筑的关系,不能反映湖湘风土建筑在更大区域范围内的位置。

从上述已有研究中可以看出,在宏观上对民居类型进行概括,不能具体反映湖南各地区由于经济、社会、文化等因素造成的民居建筑形式差别;而若仅提供各区系的共性参考,则会忽略区系内部的个性差别。

2 湖湘风土建筑与周边方言区的关系

在地理位置上,湖南与江西、湖北、重庆、贵州、广西以及广东6省(市)相邻。在方言区系上,湘西北多为西南官话区,湘东则为赣语区,少部分地区为客家话区域(图1)。历史上的“江西填湖广”、客家移民、湘黔古道的交流等,使湖南建筑文化受周边文化影响较大。

湘东北地区受赣文化影响较大。余英在《中国东南系建筑区系类型研究》一书中指出,岳阳张谷英村民居建筑形制即为江西模式的变异,湘赣系民居主要有“一明两暗”和“三合天井型”两种模式,而这种具有“天井型”建筑形制的民居建筑广泛分布于江西和湖南东部地区[2]214-215。常青在《我国风土建筑的谱系构成及传承前景概观——基于体系化的标本保存与整体再生目标》一文中也提到,江右赣语方言区匠作谱系中心影响及于湘语方言区的岳阳以东地区[3]。在实际调研中我们也发现,平江看木梁大屋、大洲乡彭家大屋、杨寿屋、杜家山老屋、冠军大屋以及黄泥湾大屋等风土建筑,其结构构架形式具有江右风土建筑的特征。

湘东地区受客家文化影响较大。如醴陵地区的李立三故居,据黄浩《江西天井民居》记载,李立三故居所在地在民间被称为“福建围”[2]220,李立三故居可能是汀洲客家人的建筑。

李晓峰在《两湖民居》中提到,湘南地区受东部客家文化、南部粤文化、北部中原文化、西南少数民族文化的影响很大[4]。从方言区分布中我们也可以看出,与江西毗临的汝城、资兴等地方言基本脱胎于客家话;而嘉禾、桂阳等地方言基本为西南官话,与桂北、云、贵、川同属一个方言区。广府系民居平面多为“三间两廊”的小型“三合天井型”模式,粤中地区村落多采用方格网街巷(或称梳式布局)系统,因此在聚落形态上,粤中一带多以“单元式”住屋组成聚落,强调村落形态意义上的聚族而居。湖南永州南部地区、桂林北部地区多为这种形式的聚落形态,明显是受广府系影响,而与湘中大屋、大宅院不同。

湘西地区民族较多,建筑形式尤为丰富,一直以来都是研究的重点区域。在已有的研究成果中,就汉族建筑而言,“窨子屋”最有特色。赵逵在《川盐古道:文化线路视野中的聚落与建筑》一书中,分析了干湿天井的演变过程:随着“江西填湖广”“湖广填四川”的移民潮,安徽、江西地区的多重小天井形式传入两湖地区,并与夏热多雨的气候特征相适应,演化为湖南的“抱厅”和湖北的“天斗”两种建筑形式。之后再传入巴蜀地区,与阴湿多雨的气候特征相适应,屋顶打开或上盖明瓦,使阳光能够直射进来,形成“干湿天井”或“半湿半干天井”的形式[5]。在川、鄂、湘交汇的酉水流域,“窨子屋”天井的顶盖形式与土家族、苗族的风雨街形式相结合,形成了干湿天井的样式,典型的有里耶、洪江、龙潭、洗车河等地古民居。

图1 湘语方言区与匠作谱系分布简图

尽管受周边临近区域文化影响较大,但并不能改变湖南地区风土建筑自身独有的特色,它是在长期的历史发展过程中,在文化、气候及技术等多方面因素的综合作用下逐渐形成的。同时由于地理环境相对封闭等因素,一些地区仍保留了诸多相对古老的做法,这对研究民居文化多样性及其完整历史进程具有重要意义。因此,文章以湘语方言分区为参照,在各地风土建筑以“语缘”为纽带的构想基础上,对其地域匠作特征、匠作体系及其传承关系进行梳理和归类,以期为全面把握湖湘风土建筑特征、提供传承和更新方法以资借鉴。

3 湘语方言区内风土建筑基质特征比较

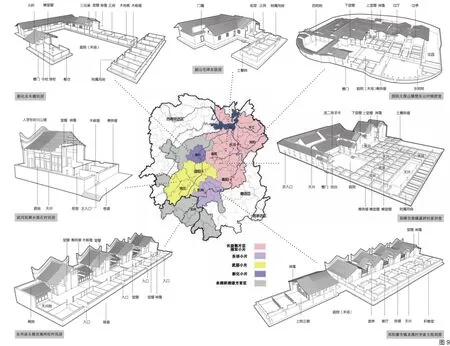

在湘语方言区中,南北贯穿的湘江联系了永州、衡阳、长沙等匠作谱系中心,同时通过支流——汨罗江、浏阳河以及涟水河等,影响了湘江两岸的腹地,形成次一级的匠作谱系中心平江、浏阳、娄底、全州等。湘黔古道沟通内外,与资江一道构成湖南西南部的主要交通要道,形成了主要的匠作谱系中心邵阳,次一级的匠作谱系中心武冈、新化等。通过辨别匠作谱系中心,并结合“语缘”、历史行政边界及山形水势等因素,可以将湖南地区风土建筑划分为长益衡、娄邵、永全三大片区(图1)。在以上三大片区中,其“聚落形态”、“宅院类型”、“构架特征”、“装饰技艺”和“营造禁忌”等方面特点各异。文章主要以三大片区中的长益片区、湘双小片、衡阳与衡山小片、东祁小片、武邵小片、新化小片内的风土建筑为考察对象进行分析,并尝试总结其基本平面形制、其他基质特征及分布情形。

3.1 长益片区

长益片区是长益衡大片的组成部分,包括湘东、湘北大部分地区,其聚居形态为屋屋相连的“大屋”,宅院形式大型民居多为“天井横屋型”,如张谷英村、楚东山大屋、锦绶堂;中型民居中“四合天井型”较多,如湘潭泗州庵某宅、黄兴故居、长沙市城南某宅等。堂横形式也大量存在,毛泽东故居、蔡和森故居、长沙县某宅、刘少奇故居等(图2)。

宅院前多布置禾场或庭院,硬山屋顶,穿斗抬梁混合结构,外墙砖砌,土墼砖使用较多。梁架、门窗雕刻繁复。

3.2 湘双小片

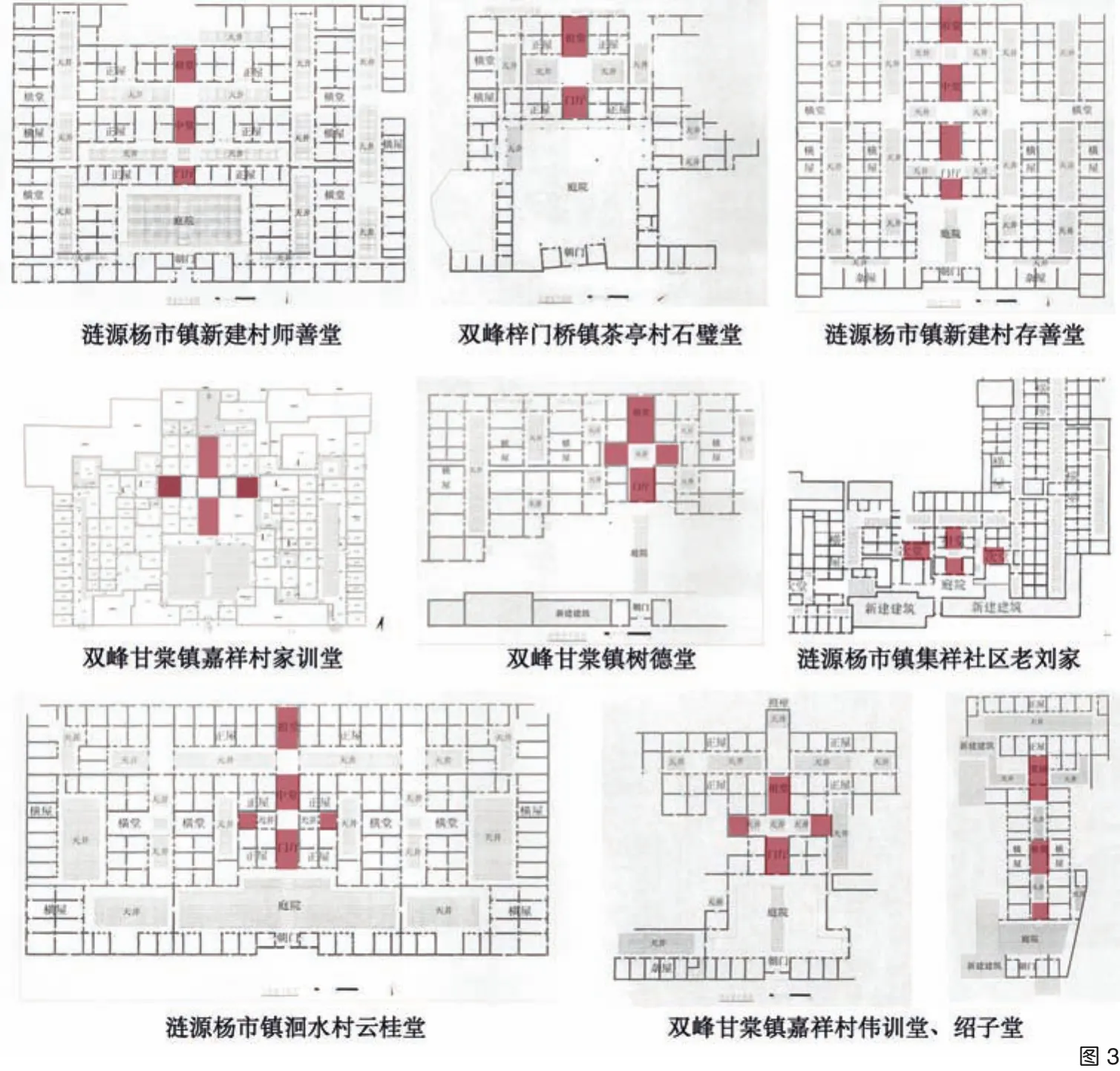

湘双小片属于娄邵大片,包括娄底大部分地区,其聚居形态仍为屋屋相连的“大屋”,依宅院形式来看,多为“天井横屋型”,上下堂屋或上下左右四堂屋围合的天井是建筑组群的核心。王国维在《明堂寝庙通考》中言,古代宗庙、明堂、宫寝“皆为四屋相对,中涵一庭或一室[6]”,指的就是这种在“九宫格”平面的四正方位设厅堂、四维方位设正房的平面格局。这种居祀合一的住屋形式,以上堂屋内供奉祖先牌位,作为重要的礼制及公共活动空间。其情形可见双峰家训堂、伟训堂、绍子堂、树德堂、石璧堂,涟源杨市镇师善堂、存善堂、云桂堂、老刘家等(图3)。正屋一般多达七间甚至九间,通常为多进横列布置,天井交替,亭廊相连,形成规模庞大、严格对称且复杂多变的建筑群。两侧横屋有相同形式的房屋数间并置,不分主次的情况,如双峰绍子堂、家训堂;也有通过横堂屋组织的一明两暗及其衍生形式,如涟源三甲乡予时处等。

为适应湘地炎热的气候,前庭院后天井的建筑布局在湘中地区较为常见。民居入口内部通常设有较为宽阔的庭院(亦称禾场),面向庭院槽门的建筑内侧则多设置戏台,是当地独有的特征。在其他基质特征方面,屋顶为硬山,砖墙或砖木混合承重;外墙壁多有“三六九”青砖眠砌,内墙多用土墼砖砌筑,两层结构,层之间墙内放置木梁;外檐口一般采用七字挑,向外挑出两个檩步,前檐廊多用月梁形双步梁;廊柱穿插枋或用整板雕刻成各种题材,或为素枋;建筑檐口多用连二挑手木承托屋顶。

3.3 衡阳、衡山小片

衡阳、衡山小片属长益衡片区,主要包括今衡阳市所辖大部分地区,“天井横屋型”建筑也较为常见,但相比于湘双小片,整体规模较小,如衡东草市镇白茅洲谭家民居、衡东甘溪镇夏浦村萧家大屋、衡南花桥镇高新村麦元民居等。“堂横式”建筑较常见,正屋多为五开间,横屋进数随家庭富裕程度而不同,比较典型的有衡阳市陆家新屋、衡南向阳桥镇彭祠村民居、衡阳县金溪镇上峰村民居等。在衡东、衡南县等地,民居中轴线上的主要建筑空间独立出来,形成公共的大厅(即祠堂)。各家庭单元通过巷道连接,横向发展,保持围绕中心大厅而建的格局,但整个聚落结构则较为松散。具体情形见衡南花桥镇高新村麦元蒋家大屋、衡南宝盖镇民居等(图4)。

在其他基质特征方面,封火山墙多为凸字形马头墙,墙脊上弧,脊角高翘,檐下有白色粉饰装饰带,艺术特色鲜明;横屋的封火山墙形象突出,俗称“锁头屋”,如衡东甘溪镇夏浦村萧家大屋、衡阳县金溪镇上峰村民居等;砖墙或砖木混合承重,风水观念影响明显,如屋前有半月形风水池,大门转角度布置以求最佳风水。

3.4 东祁小片

东祁小片属永全片区,主要包括东安县、永州市、祁阳县、祁东县等地,其内聚落仍为大家族聚居,前檐、游亭等将建筑连为整体,雨不湿鞋。从平面形式来看,“庭院横屋型”较为常见,一明两暗的三开间(或五开间)堂屋①董家埠汪家大屋中此堂屋称为“正祧堂”。成为核心的公共活动空间,祭祀祖先及婚丧嫁娶等活动都在这里进行。来人由槽门进入后即为宽敞的庭院,不同家庭分支的住房横向、左右相对分布在堂屋两侧:有独栋五开间的小家庭形式,如祁东风石堰镇沙井村和和平村民居;也有两到四排五开间横屋通过游亭串联的大家庭形式,如祁阳潘市镇龙溪村李家大院、董家埠汪家大院。这一区域内很多民居取名为“某院子”,想来是和上述大家庭形式的居住形态不无关系。区域内的平面形式还有两种衍生模式:通过对零陵富桥镇何仙观周家大院的发展历史进行分析,可以看出中轴线上的堂屋有从单独一栋向多栋并联发展的趋势,并出现三、四进院的形式;左右两侧建筑的分布逻辑则遵循传统,两进横屋单元通过游亭相连,建筑组群统一规划及建造的趋势明显。冷水滩杨村甸乡回龙村王家大院建筑组群,核心为三路并联的三进院落,院落两侧对称布置附属建筑,其艮位建筑布置具有这一区域的鲜明特征;类似的建筑布局还有东安芦洪市镇蔡家洞村古民居(图5)。

在其他基质特征方面,这一区域内建筑外墙多用砖砌,为人字形封火山墙,有飞檐翘角;内部构架多为穿斗与抬梁混合的形式,外墙砖砌,内部以木质板墙分隔房间;多为悬山屋顶,屋脊起翘做法明显,七字挑挑檐深远;连接横屋、四角上翘的游亭,隔扇雕花丰富、做工讲究,形象突出,贯通整个中轴线,有利于通风透气,形成居住单元中最具特色的空间——这也是这一区域的典型特征。

图3 湘双小片内建筑平面分析

图4 衡阳、衡山小片内建筑平面分析

图5 东祁小片内建筑平面分析

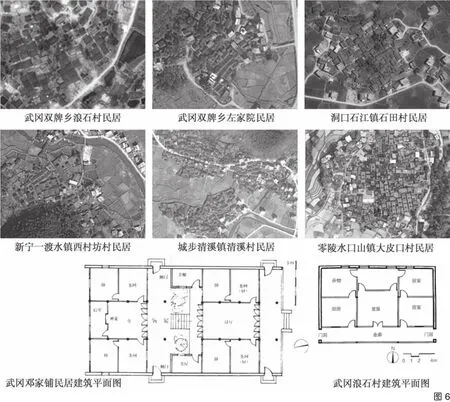

图6 武邵小片内建筑平面举例

3.5 武邵小片

武邵小片属娄邵片区,包括今邵阳的大部分地区。这一地区匠作体系较为发达,特别是祠堂建筑,隆回、洞口被誉为宗祠之乡。其他如盔顶的戏台,以及鹤颈轩形式的檐口吊顶、雕塑丰富的祠堂立面等等,也颇具特色。与上述湘双小片、衡阳与衡山小片民居有显著区别的是,这一地区更多是以开放的街巷为结构串联各宅院,每院自成单元,巷道相通组成建筑群,如武冈双牌乡浪石村、左家院民居、洞口石江镇石田村、新宁一渡水镇西村坊村、城步清溪镇清溪村以及相邻零陵水口山镇大皮口村等(图6),均是如此。

本区域内聚落形态相似,从宅院类型来看,“天井型”较为普遍,不过在不同地区会有差别。武冈浪石村为“一”字型三开间建筑与围墙围合的院落,入口设于侧墙上,开向巷道;正中为堂屋,居中设神龛;堂西侧为杂物房和厨房,南侧为大小不同的两个卧室(如武冈浪石村建筑平面);屋外檐廊深远,山墙为封火墙。武冈邓家铺民居、洞口石江镇石田村民居、零陵水口山镇大皮口村则为多进四合天井形式,朝巷道开门。院落分上下厅,有两天井:前天井两侧为门楼,前为照壁,后为下厅,左右为厢房;后天井两侧为厢房,后为上厅,上厅两侧有卧室——房屋设计合理、采光良好(如武冈邓家铺民居建筑平面)。类似的建筑平面还有新宁西方村民居、城步清溪村等。穿斗木结构,外加外墙砖砌;入口门套艺术形象突出,内部装饰较为朴素。

3.6 新化小片

新化小片亦属娄邵片区,但这一区域为古梅山地区,由于生存空间相对封闭和族群相对独立,几千年来,深厚悠远的巫楚文化和历代移民开梅带入的外来文化不断碰撞、交融、同化,形成了丰富多彩且独具特色的梅山文化①据流波《源:人类文明中华源流考》(湖南人民出版社2008年版)第十一章,汉后,苗瑶等百越民族与中原势力抵御周旋的地带集中到了湘中地区。特别是宋时,对抗愈演愈烈,于是“梅山”的地界概念聚焦到了湘中一带。即《宋史 ∙ 梅山蛮传》记载的“上下梅山峒蛮,其地千里,东接潭(潭州,今湖南长沙),南接邵(邵州,今湖南邵阳),其西则辰(辰州,今湖南沅陵),其北则鼎(鼎州,今湖南常德)”,今天洞庭湖以南,南岭山脉以北,湘、沅二水之间,土地面积近50000 km2的狭小地域。这就是历史上湘中狭义“梅山”地域概念的由来,也就有了历史上开梅置县的强化管理:宋神宗熙宁五年(1072),蔡煜、章惇开梅山置新化、安化两县之后,历代封建统治者均有意往这里移民,梅山地区因此逐渐成为汉、苗、瑶、土家等多民族杂居之地(188-189页)。。宋人章惇《梅山歌》中所称“人家迤逦见板屋[7]”,即指今新化、安化的纯木建民居;《孙仲重修水晶阁记》中记载,新化城南城门的水晶阁“朴素浑坚,不事雕饰[8]”,从中可窥当地建筑的整体风格。

图7 新华小片内建筑平面分析

图8 新化水车镇民居斗拱形式

该区域内汉族民居聚落散布于山谷之中,且少有祠堂类公共建筑。建筑院落选址背靠山地,院落形式为三合敞院,最前为宽敞的禾场,由院墙及宅院门围合;建筑组群由独栋建筑或独栋建筑横纵向排列形成,单体建筑多为五开间、木材建造。独栋建筑前后间留出较窄的天井院,可见湘西少数民族建筑的影响,但仍强调堂屋的礼制秩序——堂屋居中,两侧对称布置五开间的横长方形住宅。纵向建筑亦设横堂屋,如冷水江税塘村等;堂庑形式也较多,如新化水车镇、魏源故居等(图7)。

在其他基质特征方面,正屋独立且前后排列,有一进、两进乃至多进;两侧厢房独立设置,有翼角起翘的两层吊脚楼形式,且厢房高于正房;其角落处多布置杂屋及粮仓等附属建筑。一般为穿斗构架,也有插接抬梁结构的;屋顶为悬山,上铺小青瓦,穿枋出挑承檐檩,挑檐深远;正屋多为五间五架的板壁屋,立面下部板墙为木色,上部以竹编白色泥墙填充;堂屋居中,后墙处设太师壁以供奉祖先及神灵;檐部挑枋下有丁头栱承托。在中柱及脊檩等位置多设成对丁头插栱,以承托两根小檩,构成有伴梁的“三花梁”构架。前后板壁两柱之间的檩和额枋之间有扶壁重拱的斗拱构件,在冷水江地区发现有下层一斗三升、上面拆分成三个鸳鸯交手的曲拱,每拱均为一斗两升(图8a);柱头顶部两侧设插栱以承托檩枋,颇具古风(图8b)。

4 结语

通过实地考察分析,可得出以下结论:从承重结构体系来说,衡阳、衡山小片和湘双小片民居建筑砖墙承重体系较为常见,而东祁、武邵和新化小片则多为木构架承重。从民居名称的地域分布来说,长益衡等地民居建筑以“某某大屋”为称,如看樑大屋、冠军大屋、萧家大屋等;武邵、东祁小片多以“某某院子” 相称,如李家院子、汪家院子等。从建筑平面形式来看,长益衡和湘双小片可归为一个区域,主要平面形式为“天井横屋型” 和“堂横式”;东祁小片的主要平面形式为“庭院横屋型”;新化小片为长屋形式;武邵小片则为三合、四合天井形式。

综合以上比较和分析,可将本文所及方言片中的长益片和衡阳、衡山小片与湘双小片划分为一个风土谱系,东祁小片、武邵小片以及新化小片特色较为突出,宜独立成区,见图9,各部分的建筑基质特征总结详见表1。

本研究为阶段性成果,在文中所述风土谱系框架下,随着研究的深入,谱系的划分还会得到修正,对谱系特征的总结也将继续推进。阿摩斯 · 拉普卜特在《宅形与文化》一书中写到:“风土特征取决于要素间相互关系的重要性和意义,以及构成这种关系的手法,而非这些元素本身的性质。”[9]基于平面形制的建筑类型及分布区域分析难免过于强调风土特征要素本身的性质,而往往忽略了其相互关系和构成这种关系的手法,这也是本研究需要进一步

深入的地方;研究还会引入时间维度,以了解现状谱系形成的深层次原因。此外,湘语方言区与周边地区风土建筑之间的关系,特别是湘南非湘语区与广西、广东交界处,汉族与少数民族交界处的关系亦需进一步厘清。风土谱系的完整建立将为制定湖湘风土建筑整体保护策略提供坚实基础,具有十分重要的意义。

表1 湘语方言区内风土建筑基质特征总结

图9 湘语方言区风土建筑谱系划分初探