古代楚文化在湖湘建筑艺术中的遗存

2018-10-18柳肃

柳肃

1 楚文化与中原文化

上古时代中国文化起源于黄河流域和长江流域,到先秦时代已经全面成形。诸子百家所提出的哲学思想和社会政治、文学艺术等观念意识在这一时代全面呈现于世人面前,百花齐放、多姿多彩,达到了后人都难以企及的高度。

在文学艺术领域,先秦时期形成了两大基本的倾向——现实主义和浪漫主义。虽然古代并没有所谓“现实主义”和“浪漫主义”这两个名词,人们也没有自觉地、明确地划分这两大派别,但是在文学艺术作品中,这两种不同的思想倾向和艺术风格已经表现出明显的特征和差异。并且这两大倾向分别明显地对应着某些特定的地域文化:北方黄河流域的中原文化和南方长江流域的楚文化。中原文化的基本特征是现实主义的,楚文化的基本特征是浪漫主义。

从人类生存环境和文化的起源来看:北方中原地区平原广袤,土地肥沃。生息繁衍在这片土地上的人们日出而作,日落而息,老实本分地耕耘着自己的土地,收获着劳动的成果,实实在在地过日子,这就是现实主义文化的思想基础。南方地区山川绮丽,深山大泽之间充满着各种神奇和不可知的事物。生长在这里的人们,一边种植粮食蔬果,一边在山川之中渔猎,随时遇到各种新奇事物,因而思想中不可避免地会产生许多奇幻的想象,这就是浪漫主义文化艺术赖以产生的根基。中原文化之文学艺术的典型代表是《诗经》,南方楚文化之文学艺术的主要代表是《楚辞》。

《诗经》是现实主义的,描写的内容大到国家祭典仪式、朝廷活动,小到人们日常生活、劳动生产、男女爱情,等等,都是现实生活中的事物和场景。在哲学思想方面,产生于中原文化背景下的、以孔子和孟子为代表的儒家思想,也是完全以现实主义的态度来看待世间事物的。孔子从来不说神神鬼鬼的事情,“子不语怪力乱神”(《论语 · 述而》)。他提倡周人“尊礼尚施,事鬼敬神而远之”(《礼记 · 表记》)的态度,用我们今天的话说就是“唯物主义”。孟子说“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神”(《孟子 · 尽心下》)。这里所谓的“圣而不可知之之谓神”,实际上是在告诫人们,那种不可知的领域不是人所应该追求的目标。中原文化从哲学思想到文学艺术都是现实主义的。

如果说《诗经》是现实主义艺术的代表,那么《楚辞》则是浪漫主义艺术的典型。《楚辞》从叙述的内容到写作的辞句章法都与《诗经》大不相同。屈原《离骚》等篇章的内容大多来自民间传说、神话故事,甚至有的直接来源于祭祀鬼神的巫术仪式上的巫歌,借以表达个人的情感和对现实政治的讽喻,情感色彩浓厚,充满浪漫气息。《楚辞》中包含有大量神话传说的内容——光彩照人的东皇太一、诡谲神秘的山鬼、凄凄悲情的湘君与湘夫人,等等,天上、地下、人间、鬼神,色彩斑斓,奇幻无比。古代湘楚大地山川奇丽,土著民族文化交融,民风淳朴而稚拙,从贵族上流社会到民间百姓普遍信仰鬼神巫术,祠祀之风盛行,《汉书 · 地理志》等史籍中均有相关记述。东汉王逸在《楚辞章句》中解释屈原作《九歌》的意图时,指出了屈原辞赋和楚巫文化的关系:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,愁思沸郁,出见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙陋,因为作《九歌》之曲。上陈事神之敬,下见己之冤结,托之以风谏。”[1]53-54屈原确实把粗俗鄙陋的祭神巫歌提升到了文学艺术的高度,但是不可否认楚地巫文化本身包含的那些浪漫情调正是文学艺术绝好的题材内容。

2 楚国建筑与楚国的艺术

春秋战国时代列国争雄,从“春秋五霸”到“战国七雄”,其中最强大的是雄起于西北边的秦国,而能够与秦国相抗衡的就是南方的楚国。楚国占据长江以南大部分地区,是当时除秦国以外最强大的诸侯国,地域面积也是七国中最大的。

楚国的文化艺术极其发达,从古代文献和今天出土的墓葬器物来看,楚国的艺术水平之高达到了令人难以置信的程度。例如,湖北随州曾侯乙墓出土的大型青铜编钟,大小65个编钟,音域跨5个半八度,12个半音。铸造工艺精美,音域宽广,反映了当时高度的艺术成就。曾侯乙墓出土的青铜尊盘,其复杂与精美程度,让今天的人们都难以想象它是如何做出来的(图1)。

楚国的建筑目前已无实物存在。从相关文献的记载和考古发掘的实物来推测,楚国的建筑艺术以豪华绚丽为基本特征。

楚灵王的章华台是中国古代建筑中最早有文字记载的豪华建筑之一,以至于招来了伍举的非议,并就此发表了关于建筑之美的一段著名论述,这也是中国美学史上第一次给“美”下定义:“臣闻国君服宠以为美,安民以为乐,听德以为聪,致远以为明。不闻其以土木之崇高、彤镂为美,而以金石匏竹之昌大、嚣庶为乐;不闻其以观大、视侈、淫色以为明,而以察清浊为聪。……夫美也者,上下、内外、小大、远近皆无害焉,故曰美。若于目观则美,缩于财用则匮,是聚民利以自封而瘠民也,胡美之为?”[2]从儒家仁义道德的观点出发,伍举认为,所谓美就是要对所有人都没有害处,这才叫作美,而只顾追求豪华壮丽,不惜劳民伤财,这并不是美。

图1 曾侯乙尊盘

《吴越春秋》中也记载了这件事:“(楚灵王)建章华之台,与登焉。王曰:‘台美!’伍举曰:‘......今君为此台七年,国人怨焉,财用尽焉,年谷败焉,百姓烦焉,诸侯忿怨,卿士讪谤,岂前王之所盛,人君之美者耶?臣诚愚,不知所谓也。’灵公即除工去饰,不游于台。”[3]楚灵王还真是听从了伍举的劝解,去除了章华台建筑上过多的华美装饰,而且不再到这里来游览了。这些记载都说明,当时楚国的章华台建筑极其华美。1987年在潜江龙湾章华台遗址的考古发掘中发现,章华台的廊道地面用精选的小贝壳按人字形排列嵌铺,极为华丽,为国内同时期建筑遗址中首见。

在作为楚文化代表作的屈原辞赋中,我们也可以看到对这类华丽建筑的相关描绘:《九歌 · 湘夫人》曰“荪壁兮紫坛”(用紫色贝壳铺地的坛),《九歌 · 河伯》云“紫贝阙兮朱宫”。屈原诗歌描写的用紫色贝壳装饰建筑,写的并不一定是章华台。从时间上看,屈原生活的时代,比楚灵王建造章华台的时间晚了200多年,当年豪华的章华台是否还存在并被屈原看到,今天已无法证实。如果说屈原没有看到过章华台,他的诗歌中描绘的是别的建筑,那就更加说明楚国建筑具有这种华丽的装饰是普遍现象,而不是只存在于章华台这样个别的事例。

宋玉《九辨》:“窃悲夫蕙华之曾敷兮,纷旖旎乎都房。”所谓“都房”即华丽的房屋。屈原《天问》:“璜台十成,谁所极焉?”用美玉砌筑十层高台,谁能做到。屈原《招魂》:“翡帷翠帐,饰高堂些。”厅堂中悬挂着饰有翡翠羽毛的帷帐。屈原《九歌 · 湘夫人》曰“播芳椒兮成堂”,中国古代建筑用掺和着花椒的泥灰粉刷墙壁,室内散发着芬芳气息的“椒房”,看来在春秋战国时期的楚国就已经有了。所有这些都说明一个现象,楚国的建筑艺术时时透着华丽而浪漫的气息。

这一特点也鲜明地表现在壁画装饰艺术上。早在春秋战国时期,中国就有用壁画装饰建筑的做法,虽然今天已经没有实物存在,但是我们从那个时代的文献中可以看到当时的情况,并能发现它们内在的特征。《孔子家语 · 观周》一篇中记载:“孔子观乎明堂,睹四门墉,有尧舜与桀纣之象,各有善恶之状,兴废之诫焉。”[4]这是孔子所在中原地区建筑壁画的情况,把贤明圣王和昏庸暴君的像画在墙上,用以教育与提醒人们注意国家兴衰的社会责任,这是典型的中原地区现实主义艺术的特点。而在南方的楚国,我们看到的却是另外一番景象:东汉王逸在《天问序》中记载“楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮僪佹,及古贤圣怪物行事[1]82”,并说屈原就是流浪期间在这里看了这些壁画才写出了想象奇特的《天问》。可见南方楚国建筑的壁画与中原地区大异其趣,又是浪漫主义风格的明显体现。

图2 战国楚墓出土文物

图3 汉墓出土文物(图片来源:同图2d)

楚国的建筑和服饰、器物的装饰色彩以红黑两色为主,这也是浪漫气质的一种表现。《墨子 · 公孟》:“昔者楚庄王鲜冠组缨,绛衣博袍。”《说文》云:“绛,大赤也。”章华台“丹楹刻桷”(红柱)。屈原《招魂》:“红壁沙版,玄玉梁些。”(红色墙壁,黑色梁架)湖南、湖北各地楚墓中出土的漆器多是黑底朱彩,绝少例外。长沙地区多处汉墓出土的漆器,色彩基本上也都是以红黑两色为主调。虽然这些都是出自汉朝的墓葬,但是战国到汉朝之间只相隔了一个短暂的秦(14年),社会习惯了的审美观念不会在短时间内随着政权更替而改变,所以可以推想汉朝的审美观念基本上仍然是战国时期的延续。考古发掘也证实了这一点,湖南、湖北地区一些汉墓出土的文物与战国楚墓出土的文物几乎没有区别,南方地区汉代的艺术仍然是战国时期楚国艺术的延伸(图2,图3)。其中尤为著名的是长沙马王堆汉墓中出土的文物,其装饰艺术从内容到形式,完全与楚地浪漫主义艺术一脉相承。

马王堆汉墓出土的文物基本上就是一整套楚文化艺术的诠释。棺椁和随葬器物凡有色彩的基本上以红黑两色为基调,画着各种卷曲的云纹图案,透着浓厚的浪漫气质(图4)。绘画的内容也是以神话鬼怪为主,马王堆文物中最著名的T形帛画中上部画着天上的各路神仙鬼怪:太阳中有神鸟,月亮上有玉兔、蟾蜍,天上仙人、龙凤虎鹿等应有尽有;中间部位描绘的是墓主人的现实生活场景,雍容华贵的主妇和谦卑的奴仆;下部画的是地下,裸身力士双手托起大地,蛇、龟、鸱、羊、鲸鱼,等等,演绎着地府、水府的景象。总之,整幅帛画内容涵盖天上、地下、人间、鬼神,想象奇幻,色彩绚烂,充满着神秘而浪漫的气息(图5)。

3 楚文化的衰落和遗存

图4 马王堆汉墓漆棺

图5 马王堆汉墓T形帛画局部

春秋战国时期的楚国曾经一度十分强大,楚文化也曾极其繁荣发达,以至于成为能和中原文化相抗衡的中华文明的重要支系。然而由于内部矛盾等原因,强大的楚国走向衰落,最终被秦国所灭。秦灭六国统一天下,楚国不仅在政治经济上灭亡,楚国的浪漫主义文化也受到重创。秦朝以法家思想治国,不重视甚至扼杀文化艺术。但是秦朝维持的时间很短,只有14年即被推翻。随之而来的汉朝以儒家思想治国,并走向极端,汉武帝采纳董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”。代表中原文化的儒家占据了思想领域的统治地位,其他文化逐渐式微,甚至淹没。在其后的两千多年中,中原文化始终是中国文化的主流,南方的楚文化受到压制,逐渐走向消亡。

然而,在长期历史中形成的文化艺术和人们的审美观念,不会因为朝代更替而迅速变化,它有一个逐渐变化的过程。楚文化作为一支曾经强大的文化支系,并没有随着楚国的灭亡而立刻消失。前面已经论述,原楚国地区的文化艺术到了汉代仍然明显地表现出春秋战国时期楚文化的特征。湖南、湖北地区一些汉代墓葬中出土的文物也都具有非常明显的楚文化特色,和春秋战国楚墓出土的文物基本上没有区别,这就是典型例证。

真正的变化应该是在东汉魏晋以后,北边和西边的少数民族进入中原,争夺生存空间,“五胡乱华”,连年混战;汉族内部地方政治势力互相争夺,攻城掠地。长年频繁的战乱与社会动荡,搅乱了正常的生活秩序,中断了文化艺术的正常发展。等到隋唐时代再度统一安定的时候,汉代还在延续的楚文化就已经几乎不见了,艺术风格基本上变成了另一番景象。在魏晋以后的出土文物中,我们再也看不到那种想象奇幻的神话故事,看不到那种红黑两色的绚烂装饰:楚文化中的浪漫主义因素几乎消失殆尽。

除了战争因素,从思想文化上来看,秦的统一和汉定儒家思想为一尊,开始从政治、哲学等思想领域消灭楚文化的影响,导致楚文化只是在一些以物质形态体现的艺术和审美观念中仍有延续(如汉代出土文物中所见),但总的趋势是逐渐走向衰亡。楚文化的衰亡使中国古代文化中的浪漫主义因素没有得到应有的发展,以至于影响到整个中国古代文化艺术和民族性格的形成和基本特征。例如中国人缺少浪漫意识,缺乏幽默感,中华民族(主要指汉民族)不善歌舞,等等,都与整个文化艺术中缺少浪漫气息有一定关系。

但在建筑领域,广大南方地区的传统建筑在造型和装饰艺术中仍然保留着很多神秘的因素。这主要体现在建筑造型的夸张奇异,装饰艺术的精巧绚丽等方面。

从起源来看,北方的黄河流域和南方的长江流域同样都是中国建筑的发源地。简单说来,北方起源于“土”,南方起源于“木”。北方地理气候寒冷而干燥,在生产力水平极其低下的原始时代,住洞穴是最好的选择,史籍中也记载我们的先民“穴居而野处”(《易 · 系辞下》)。在西北黄土高原上的陕西、山西、河南的部分地区,今天仍然沿用的窑洞就是古代“穴居”的延续。与北方相反,南方的地理气候环境是炎热、潮湿,多山多水,居住首先要满足通风凉爽、防潮防雨、防虫蛇等需求。人们最初是在树上搭建窝棚,这就是“巢居”,史籍中亦有原始先民“构木为巢”的记载。后来架在树上的巢居逐渐演变成木柱架空、上为房屋的“干栏式建筑”,南方称其为“吊脚楼”。这种建筑形式满足了南方地区炎热潮湿气候下的居住需要,尤其是在西南地区的山地地区,那里不仅气候条件不利,地形地貌也带来很多限制。这些地区山多田地少,像贵州、四川、云南、广西,以及湖南西部的湘西,都是这类地形,因此西南地区的这些省份,干栏式民居数量最多,很多山地村落、城镇的民居建筑大多数都是“吊脚楼”。

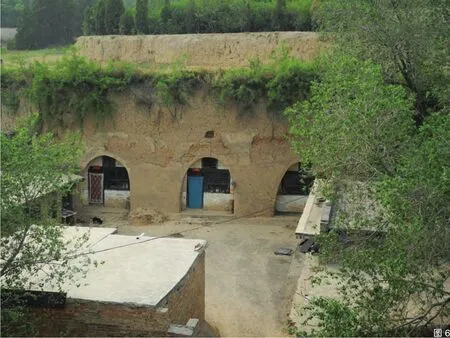

随着经济和建筑技术的发展,人们用砖木结构来解决防潮通风等问题的方法和手段不断改进。北方建筑不一定靠洞穴来保暖,南方建筑不一定非要靠底层架空来防潮,于是建筑也就落到地面上来了。北方的居住方式由最初的“穴居”发展到“半穴居”,再由“半穴居”发展到完全的地面建筑,仿佛是从地里面长出来的;而南方的居住方式则由最初的“巢居”发展到干栏式建筑(吊脚楼),再由干栏式进而发展到地面建筑,仿佛是从树上落下来的。这个从地里长出来的就是“土”,从树上落下来的就是“木”,“土木”二字就代表了中国建筑的两个起源(图6,图7)。

图6 北方民居,由穴居演变而来的窑洞

图7 南方建筑,由巢居演变而来的干栏式建筑

“土”和“木”作为中国建筑的两个起源,同时也是两种不同的建筑风格。中国幅员辽阔,在几千年的历史长河中,各地建筑形成了各自独特的地域风格。然而在中国传统建筑千姿百态的地域风格中,最重要、最基本的就是北方风格和南方风格两大类,其他各种地域风格都建立在这两大类风格的基础之上。北方建筑起源于“土”,是一种“土”的风格。所谓“土”的风格就是厚重、敦实,厚厚的墙壁,厚厚的屋顶,小小的门洞、窗洞,屋顶翼角起翘比较平缓,细部装饰也比较粗犷。南方建筑起源于“木”,是一种“木”的风格。所谓“木”的风格就是轻巧、精细,薄薄的墙壁,薄薄的屋顶,开敞通透的门窗,高高翘起的屋顶翼角,细部装饰也极其精致细密。中国建筑的重要特点之一是曲线形屋面和起翘的屋角,但北方建筑的屋角起翘比较平缓,显得朴实、庄重;而南方建筑的屋角起翘则又尖又高,显得轻巧华丽,透出一种浪漫气质。同样是庑殿顶、歇山顶,北方和南方的造型风格截然不同。南方建筑这种奇特的造型,从结构逻辑上来说并不太合理,只能用浪漫气质的艺术夸张来予以解释(图8—图13)。

材料的性能是导致“土”和“木”两种风格差异的初始原因,而精神文化的因素则正好吻合了这两种物质的因素。北方中原文化的现实主义艺术,吻合敦实质朴的“土”的风格;南方楚文化的浪漫气质,则恰好与精巧华丽的“木”的风格相一致。于是在楚国灭亡,楚文化遭受沉重打击,中原文化占据精神领域绝对统治之后,在建筑这个物质之中带有精神因素的特殊领域里,楚文化中的浪漫元素仍然在南方的楚国故地得以延续。我们从湖南各地传统建筑造型和装饰艺术过度夸张的艺术形象中可以明显地看到这种浪漫的文化因素(图14,图15)。

再比如,南方建筑的封火山墙造型式样远比北方多。北方建筑的山墙式样变化不多,且造型风格厚重朴实;南方建筑的山墙式样则丰富多彩,造型变化多端,每个地方都有不同的造型,尤以湖南的造型最为奇异。湖南当地传统建筑中流行的一种弓形封火墙(湖南俗称“猫弓背”),就是一种最为奇特的造型,而且只有湖南才有,这种非理性的造型应该也是一种浪漫气质的表现(图16,图17)。

如果从楚国灭亡,楚文化走向衰落开始算起,距今已有两千多年,当年代表楚文化的文学艺术和建筑等早已不复存在。但是在南方尤其是湖湘地域的传统建筑中,这种明显的楚文化遗存又是怎样得以保存并延续至今的?

图8 北方屋顶翼角平缓

图9 北方屋顶翼角平缓

图10 南方屋顶翼角高翘

图11 南方屋顶翼角高翘

图12 北方石雕粗犷豪放——土的风格

图13 南方石雕精巧细腻——木的风格

据笔者初步分析,大体有如下三方面的原因:

第一,南方地处偏远。中国历史上的王朝中心一般都在北方中原地区,在数千年的历史中,南方地区长期处于边缘地带,在思想文化方面受中央王朝的控制和影响相对较弱,比较多地保存了本地域自己的文化特色。

第二,少数民族文化的影响。古代楚文化的中心地带——湖广地区(今天湖北、湖南及其周边地域),处在南方少数民族聚居地与汉族聚居地的交界地域。例如,南方最大的几个少数民族——苗族、土家族、瑶族、侗族——就聚居在湘西、鄂西等地区。而这些少数民族的文化在一定意义上与古代楚文化有很多共通之处,例如苗族的傩文化和楚文化中的巫文化就非常类似。当年屈原流浪的沅水流域就是今天的湘西,东汉王逸《楚辞章句》中说“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠”[1]53讲的就是今天湘西和湘中之间的交界地域。古代少数民族至少在思想文化上较少受到中央王朝的制约,所以在很大程度上保留了自身的文化特点。而这种文化特点又恰好和古代楚文化类似,于是在这种少数民族文化和汉族文化互相交融的地域,保存下来这种奇异的文化支系,也是顺理成章的。

图14 长沙榔梨陶公庙

图15 湖南邵阳水府庙

图16 湖南特有的封火墙造型1

图17 湖南特有的封火墙造型2

第三,物质形态的文化比精神形态的文化更坚韧,延续的时间更为持久。作为精神文化的政治、哲学、文学、艺术等,随着时代变化可能在短时间内发生变化。而建筑作为一种物质形态的文化,不易受时代政治和意识形态的影响,其延续时间可以超越时代。古代王朝更替,建筑并不会立刻变化;一个王朝可能几十年就结束了,但是一座建筑延续的时间少则几十年,多则几百年甚至更长。这就是建筑文化的延续性。

楚文化在两千多年的历史长河中已经基本湮灭,但是在南方地区的传统建筑中所显现出的古代楚文化因素的遗存,体现了建筑文化自身发展的特殊性。这对于我们今天探讨建筑文化的发展问题具有重要的启示意义。