传统书院作为空间遗产的价值认知、承载与保护

2018-10-18李晓峰吴奕苇

李晓峰 吴奕苇

随着“申遗热”“遗产研究”的不断升温,重新审视各类历史建筑与建筑群遗存,并探寻相关研究理论与方法,成为当今建筑史学界日益关注的热点议题。传统书院作为中国古代文教建筑的重要类型,也是教育文化遗产的重要组成部分。传统书院历经千年之久,不仅为农耕社会发展造就大量栋梁之材,也与现代大学在形态与制度方面存在某种关联。如被誉为千年学府的岳麓书院就是湖南大学校园的原脉。甚至今日港台地区的一些大学,仍然在某些方面延续着书院教育模式。纵观多年来关于传统书院的研究,在历史溯源、制度考查、文化阐释、形制考辨等方面,无疑取得了丰硕成果,但对于传统书院遗产价值的系统认知,以及当代社会背景下书院建筑文化的可持续性问题的相关探讨显然不足。以“保护文化多样性”为宗旨的遗产理论、“探索空间之为何”的空间生产理论,无疑可为传统书院研究拓宽学术视野,从而引导相关研究从遗产价值分析出发,挖掘书院的文化意义与历史价值,重构书院的社会空间与物理空间的关联,达到延续书院文化的目标。因此,本文基于“空间遗产”的综合视角,剖析书院的遗产价值、承载与保护,以期为书院遗产的认知及其可持续保存与利用拓展新的研究空间。

1 空间遗产的概念

在探讨传统书院遗产认知相关问题之前,有必要对“空间遗产”的概念做一定的梳理。

空间遗产(Spatial Heritage),特指具有突出普遍历史文化价值的空间环境。这里所谓的“空间”,并非单纯地指物理空间,还包括描述日常运行的社会空间与具有社会感知价值的精神空间[1]。因此,空间遗产概念中的空间,是物理空间、社会空间与精神空间的集合,它应包括一切有形与无形、物质与非物质、自然与人工的空间要素。当空间成为遗产,它一定承载着多元历史文化信息,从而具有突出普遍的历史文化价值。这一概念的提出,旨在将文化遗产理论与空间生产理论的相关优势结合起来。文化遗产理论在遗产价值认知与识别方面具有很强的指导意义,但对于遗产的保护与发展,似乎偏于保守,在操作层面甚至常常令人感到有不合时宜之处。而空间生产理论将物理空间置于与社会空间、精神空间互动的状态,有利于弥补上述关于文化遗产保护与发展方面的不足。对照文化遗产理论,空间遗产概念提出的必要性,主要包括以下三个方面:

(1)认识层面:从“地点”到“空间”的转变

在《世界遗产名录》中,遗产地(heritage sites)作为不可移动遗产,其地理定位是用经纬度精确地描述具体方位。因此,遗产地的概念更为接近地理学中相对静止与稳定的“地点”概念[2]。地点概念对于遗产的监测管理具有极大的便利性。世界遗产组织经常根据遗产被破坏的程度,对遗产地进行预警,或者因遗产地被严重破坏,直接将其从遗产名录中删除。一座传统书院建筑群,显然首先符合遗产地对“地点”的表述。然而,只重视结果、相对静止的“遗产地”概念,并不一定适用于对遗产的过程性保护与发展。遗产作为源自过去、伴随现在、代代相传的遗赠,在其发展过程中,并非一成不变,而是时刻面临着外部环境侵扰和内部机能退化的双重威胁。过于单一、抽象的“地点”概念,并不适用于描述遗产变化的全过程。相反,比“二维地点”概念维度更高的“三维空间”,如传统书院的整体空间环境,作为一种被经验的客体,具有更大范围的可言说性和特征性,能够准确反映书院遗产的动态衍化过程。

(2)方法层面:从“分离分析”到“关联分析”的转变

从遗产分类标准的演变可以看出,遗产理论的发展趋势之一,是注重自然与人文的“关联性价值”评估,而不再试图去清晰地划分自然与文化。从哲学上讲,这一趋势存在合理性。人类所认知的自然,大多情况下是一种人化自然,而非纯粹自然。各种文化的认知视角差异,才是文化多样性产生的源头。中国传统聚落,包括传统书院建筑群,从来都是自然、社会和人文的综合体,各类要素相互作用,但又都处于系统的关联性网络中。然而,在遗产价值评估、分析层面,至今未建立一套行之有效的关联性分析方法,将物质空间与社会空间、精神空间关联。因此,城市与聚落空间遗产研究首先基于遗产历史文化与社会精神价值的认知,再提取与之关联的空间环境要素,是方法层面的拓展。

(3)实践层面:从“形态固守”到“文态持续”的转变

近年来,遗产理论得到长足发展,文化遗产可持续性成为世界范围内广泛关注的问题。比较而言,尽管“非遗”越来越受到关注,但国内建筑遗产保护在政策层面仍限于历史建筑保护,即保护“看得见的”“有形的”物质实体(如“文保单位”“早期建筑”“优秀历史建筑”等),有意无意间忽略甚至漠视“无形的”空间文化的传承与发扬。建筑遗产常常成为博物馆中不可触碰的“展品”,“弃用”与“误用”的现象比比皆是,导致建筑遗产与人们的社会生活隔离,建筑遗产的历史文化价值、社会精神价值的彰显受到局限。我们考察的传统书院案例,绝大多数都是处于这种“展品”或“弃用”状态。因此,现阶段,需要反思“重实体、轻环境”“重保护、轻发展”的遗产保护现状;需要分析遗产背后的空间文化及其相关联的空间环境;需要站在当代的视角,因地制宜、因势利导地策划相关遗产空间的活动,延续其文化价值,重塑其空间精神。空间遗产理念,无疑对传统书院遗产保护实践的全面性具有重要引导意义。

2 传统书院作为一种空间遗产的价值认知

回顾我国高等教育发展的历史,书院作为集教育、学术、藏书为一体的文化教育机构,在学术创新、人才培养、文化传播上独具特色,甚至与现代“研究型”大学注重培养学生研究能力与创新精神的教育理念不谋而合。因此,从时间的维度看,书院作为教育空间遗产,似乎是一个不言自明的问题。然而,从遗产的视角来看,对遗产的价值评价具有相应的规范和操作指南,首当其冲的是遗产的真实性和完整性价值。自1964年的《威尼斯宪章》宣称:“将文化遗产真实地、完整地传下去是我们的责任。”[3]遗产的真实性与完整性价值,即成为《保护世界文化和自然遗产公约 》(Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage)的核心。因此,真实性和完整性价值当然是书院空间遗产价值评价的先决条件。

2.1 书院空间遗产的真实性价值

所谓真实性(authenticity),在于认识和理解遗产产生之初及其随后形成的特征,以及这些特征的意义和信息来源。根据《实施世界遗产公约操作指南》,真实性评价包括8个方面的选项(形式与设计,材料与物质,使用与功能,传统、技术和管理体系,地方与设施,语言及其他形式的非物质遗产,精神与感觉,其他内部与外部因素)[4]18。

以空间遗产视角考察一系列书院(典型如分布于楚地的白鹿洞书院、岳麓书院、鹅湖书院、洣泉书院等),对照上述评价选项,可以发现8类评价选项都能在相当程度上分别对应于遗产的空间要素,或可归结为空间形式(对应形式与设计、位置与环境),空间利用(对应使用与功能),空间营造(对应材料与物质、技术和管理体系),空间精神(精神与感觉、语言与其他非遗等)四个板块。由此,对于书院空间遗产的真实性价值判断更具针对性,应能得出可靠的评价结论。

对于传统书院这类空间遗产,真实性价值的内涵还应进一步延伸。有学者基于《巴拉宪章》提出:在真实性评价中,“理解文化意义是第一位的,在此基础上才能进行发展政策的制定,最后是与政策一致的管理[5]”,将遗产真实性价值引向更深的层次,即文化意义被解释为遗产真实的价值、真实的特质。显然,将文化意义作为遗产真实性价值的内涵,与上文“空间精神”层面的真实性,以及遗产理论所倡导的文化多样性是相应和的。就书院空间遗产来看,其文化意义在于它作为官学与私学之间的办学形式,其教育方式既不同于官学的“照本宣科”,也不同于私学的“一家之言”,首开“学术自由研讨”之先河。历时千年的书院空间,真实地体现着既庄重、严肃又活跃、自由的环境氛围,与别具一格的书院制度结合,形成独特的书院文化,为新思想、新知识的孕育、生产和传播奠定了基础,对中国教育、学术、文化、出版、藏书等事业发展做出了重大贡献,并对现今的教育有着重要的启示意义。

2.2 书院空间遗产的完整性价值

完整性(integrity),是对于文化和/或自然遗产以及它的品质的全体和完整无缺的一种量度。完整性评价包括三点:涉及遗产价值的有形/无形要素,足够尺度保证遗产文化意义与过程的完全表现,受到发展和/或忽视的不利影响[4]19。简言之,遗产完整性涉及“两面一体”的完整性:“两面”指无形文化的完整性和有形物质的完整性,“一体”即文化形态(无形)与物质形态(有形)所构成的整体形态的完整性。文化形态的完整一般以是否形成制度文化①广义地说,文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和。它包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。为判别依据。

经过漫长的历史演变,书院在两宋时期逐渐形成书、学、祀、田四大制度,最终成为具有特殊政治支持、自主经济来源、特色文化传播的完整社会组织。

“藏书校典”——既是学术研究之始,也是书院兴起之根。唐代科举制度的确立,导致读书求学之人倍增;而雕版印刷术的出现,为大量书籍的流通提供了技术保障。因此,读书人围绕书,开展藏书、校书、修书、著书、刻书、读书、教书等活动,不断进行文化积累、研究、创造与传播。书院正是由私人书斋拓展而来,依据“聚书—读书—聚众读书”的发展路径,逐渐成为服务于大众的读书治学之所。藏书制以唐代丽正、集贤书院为表率,两书院从开元六年(718)到天宝十四年(755),累计出书达到 71405卷[6]。

“讲学传道”——讲学传道是书院教育的最大特色。唐代大量书籍的出版,不仅满足了大众求知的欲望,也为学术兴盛奠定了必要的物质基础。到两宋时期,唐代书院的咨询功能逐渐扩展到大规模的教育功能。正所谓道不辨不明,名人雅士的讲学、讲会逐渐成为书院最为重要的学术教育活动。在北宋时期,书院甚至成为程朱理学的学派阵地。

“供祀先学”——书院始于唐代士大夫的私人书斋,并没有祭祀功能,随着书院规模的扩大,其官学化的趋势越来越明显。官学的庙学祭祀制度也移植到书院中。古代礼制规定:“凡始立学者, 必释奠于先圣先师。”(《礼记 · 文王世子》)与官学较为完备的“左庙右学”祭祀比较,大多数书院主要以祭祀先师的专祠为主。

“学田经营”——宋以后书院的办学经费主要来源于学田。所谓学田即学校拥有的田产,它的通常形式是招人承佃, 靠收取地租(包括实物地租)来补助办学经费。后世的学田, 实际还包括房舍、铺面、湖荡、山林等校产。换言之,凡可用来出租经营以补校用者, 均被泛称为学田。

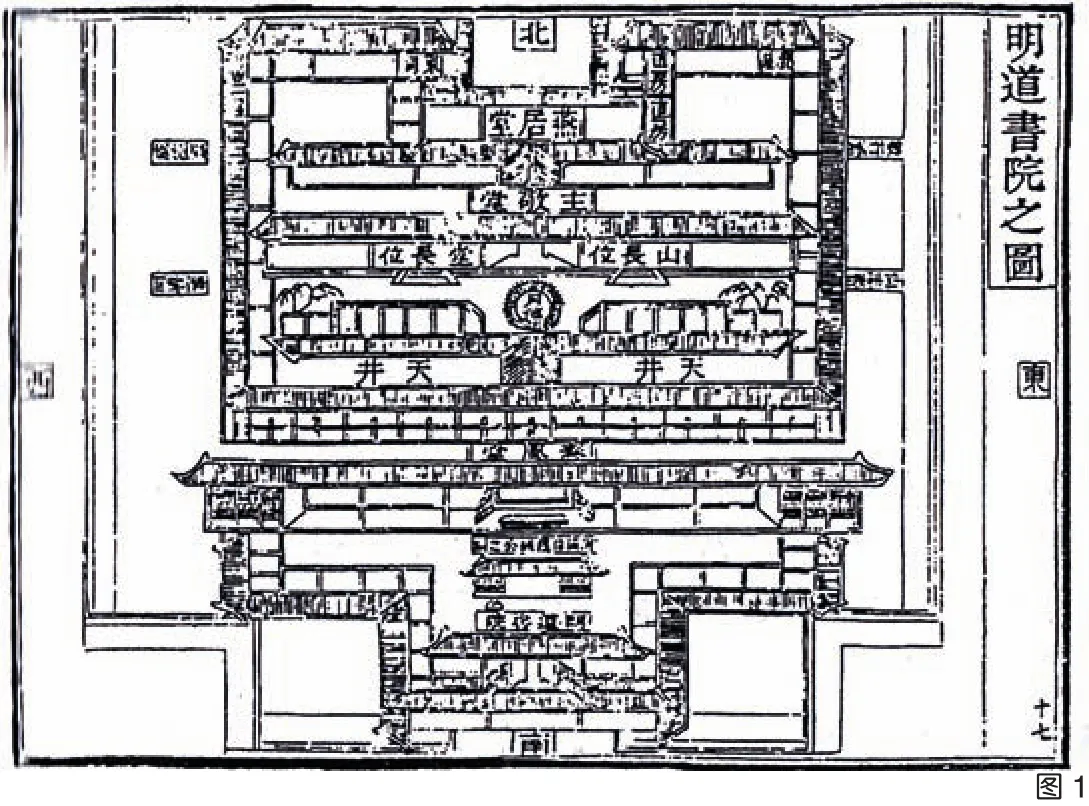

图1 南宋建康明道书院

历史上系统的社会组织与遗存至今的完整的书院空间形态是直接对应的,也是我们今天认识书院遗产完整性最核心的考量方面。

3 传统书院作为一种空间遗产的价值承载

前述关于书院价值认知的阐释,明确了书院作为空间遗产,具有“学术研讨、文化传播”的历史文化价值,以及彰显其价值的社会组织要素:“书、祀、学、田”。而文化遗产价值如何与空间环境关联,则更多地反映在空间区域的选择、空间构架的构建,以及空间边界的营造等方面。

3.1 空间区域:择胜而立、山水比德

区域(domain),是空间环境最为重要的本底要素,能让观察者在心理上产生进入“内部”的感受[7]50。书院的空间区域具有显著的内外差异性,导致这种差异性的根源在于书院的内生性特质。书院作为文人雅士聚众读书研讨之处,其空间区域的选择兼具“形胜与文胜”的特点。

形胜,指书院空间区域多偏离世俗化的城市空间环境,选择“宁静以致远”的山川俊秀之处,以实现自然恬淡的心境和宁静幽美的山水悠然合一。如石鼓书院位于湘水与烝水交汇处的石鼓山。范成大在游石鼓书院时,曾作《石鼓山记》以描述石鼓山之地理人文:“石鼓,山名也。州北行,冈垅将尽,忽山石一峰起,如大石矶,浸江中。烝水自邵阳来,绕其左,潇湘自零陵来,绕其右,而皆会于合江亭之前,并为一水以东去。……合江亭见韩文公诗……西廊外石磴缘山,谓之西溪,有窪尊及唐李吉甫、齐映题刻。书院之前有诸葛武侯新庙……[8]”

文胜,指书院空间区域多为“有仙则名”的文化浓郁之处,以实现“辩经诘难、以正视听”的文化传承。如嵩阳书院位于洛阳登封嵩山。嵩山早在汉时便是佛门圣地,香火鼎盛。北宋时因靠近西京重镇,具有地理、政治、文化等多重优势,由此成为宋明理学研讨的中心。

3.2 空间构架:书堂为核、四向拓展

构架,一般指空间环境运动路径,起到串联生产、通勤等各种活动的作用[9]。在发生学上,建筑形态演变(增、减、拆、分)离不开空间环境的整体构架。书院的空间构架,围绕“书”而展开,由一个“点”的房间向左右、前后拓展演变为线性的建筑群落,从而形成两种基本空间构架:一字轴与十字轴。

一字轴的中心即书院的核心功能所在:藏书楼与讲堂。书院兴起于“书”,无论是私人藏书还是官办书院出书,都与书有关。及至后期,皇帝赐书也成为书院提升其学术声望的一种文化活动。因此,藏书楼是传统书院构成的基础。其后,书院由藏书功能逐渐拓展至教育功能,聚众讲学的讲堂开始出现,左右为斋舍。书院规模扩大以及官学化倾向导致祭祀功能的出现,供祀先贤与圣人的祠堂成为鼓舞后辈学人的精神场所。但祠堂的位置并无定法。南宋规制最完整的建康明道书院,采用分置轴线两端的作法,是典型的一字轴(图1)。明道书院以规模最大的春风堂为核心,春风堂分上下两层,兼具藏书与讲学功能,即上层为御书阁,下层为讲堂。供祀程颢的祠堂与祭祀先圣(孔子及十四贤)的燕居堂分居轴线前端与末端。

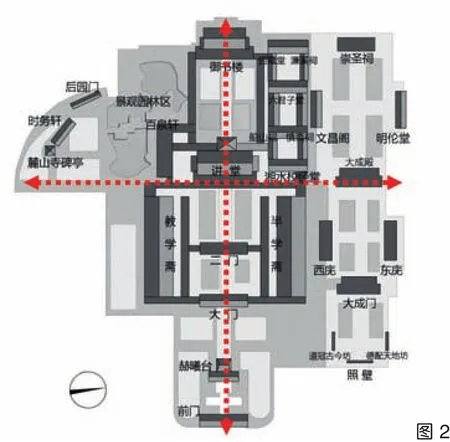

图2 岳麓书院总平面图(

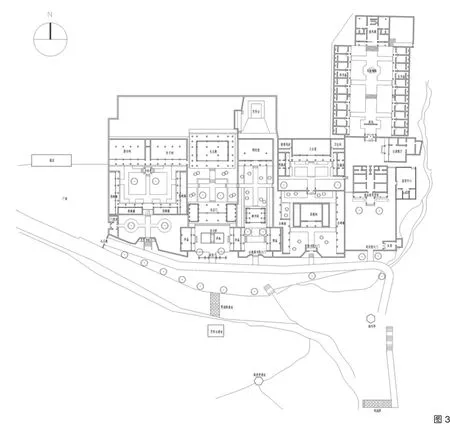

图3 白鹿洞书院总平面图

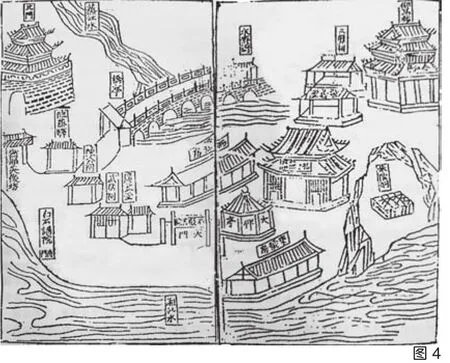

图4 石鼓书院形胜图

图5 东山书院总平面图

十字轴是一字轴的变体,仍以一字轴为构架基础。书院园林区作为主体功能区以外与主体功能相互补充的区域,为了不干扰主体功能,衍生园林区沿着与主轴垂直的次轴发展,构成十字轴。岳麓书院是典型的十字轴构建:书院东西向主轴串联讲学、藏书等主体功能,书院园林与祭祀分居主轴两侧,构成与主轴垂直的次轴。两轴的交汇处正是书院建筑的核心——讲堂(图2)。

大型书院空间构架基本上都是十字轴在横向和纵向上的延展,从而呈现多轴并列的格局。如白鹿洞书院(图3)。

3.3 空间边界:自然为界、唯变所适

边界,指不作道路或不被视为道路的线性要素,是两个面的界限[7]47。藏于山川形胜之处的书院,其空间边界的最大特征是“自然”。从不同空间尺度分析,又可形成三重边界。

首先,从地理尺度分析,择胜而立的书院,往往依山傍水,“山水”自然成为“尚雅化”书院与“世俗化”市井环境之间的空间边界。如四大书院之一的岳麓书院,西靠岳麓山,东临湘江,湘江成为书院与市区之间的边界。又如石鼓书院,“上应翼轸之次,下瞰蒸湘之渊,回雁峰拱峙于前,祝融峰屏蔽于后,环绕四匝,势若郛郭然[10]”,真山真水即为边界(图4)。

其次,从群体尺度分析,“园林”是书院建筑群中不可或缺的因素,同时也常成为书院主体功能建筑群与自然环境之间的空间边界。如湘乡东山书院,方形的主体功能区被园林化的人工水系三面环抱,为风水的“龙脉”所在[11](图5)。再如白鹿洞书院,前导空间如山水画卷一般,溪流、枕流桥、独对亭构成“林间溪畔”的园林化景象,同时也是主体建筑群与自然环境的空间边界(图3)。

最后,从单体尺度分析,“无院不成群”是中国古典建筑的重要特征。换言之,围合单体建筑的“院落”,正是单体与单体之间的空间边界。院落往往成为书院建筑内部的可拓展边界。讲堂内部空间可供斋舍生徒几十人听讲,而到会讲之期,众生云集,少则几百人,多则上千人。如朱张岳麓二次会讲,时谚有云“道林三百众,书院一千徒”。书院的讲堂空间具有弹性,既能满足平日教学,又能根据讲会期间的人数变化而变化:当听众多时讲堂与走廊空间结合形成大教室;大家讲会生徒云集时,讲堂又与走廊、中心庭院构成了更大的延展空间。讲堂为正规学习空间,廊庑和中心庭院则是非正规时期的非正规学习空间(图6)。

总之,书院作为一种空间遗产,在空间区域的选择、空间构架的构建和空间边界的营造等方面,以其特定的空间要素和适应力,承载着丰富多样的教育活动和教化信息,从而呈现突出的历史文化价值。

4 传统书院作为一种空间遗产的价值保护

从前期调研的情况分析,书院空间遗产的保护并未受到足够的重视,主要表现为:被列入文保单位的书院,其建筑群得到一定程度的维护与利用,但受文物保护法的限制,多数书院空间遗产似乎与整个社会环境相隔离,书院空间被闲置、“误用”的情况普遍存在。究其原因,书院的现存保护模式偏重于“看得见、摸得着”的实体保护,而并未将书院作为一种空间遗产,以“空间遗产价值”为导向加以保护与利用。

具体而言,以“空间遗产价值”为导向的保护模式主要包括以下三点:

(1)重塑书院“学术研讨、文化传播”的文化身份,恢复其治学论道的文化价值。书院文化身份的衰落是历史发展使然。当下,学术研讨、文化传播的方式与旧时迥异,学术活动多集中在交通便捷的市内。因此择胜而立、远离市区的书院,无论其区位还是空间规模都无法满足大型学术活动的需求。但书院并非无用武之地,书院作为现代教育的一种有力补充,可以丰富办学模式。可以承办一些“小而精”的文化宣传、文人雅集一类的文化活动,充分发挥书院的历史价值。

(2)创造书院与社会的关联,使其成为整个区域与社区的文化坐标,恢复教育、研讨的社会价值。为了激活书院多样化的文化活力,书院可与景区、校区、城区协同发展,围绕书院这一潜在的锚点进行文化产业布局,定期举办各种文化教育活动,以增强学生、学者对书院空间遗产的认同感、归属感,达到文态延续的目的。

图6 讲堂的弹性空间

(3)修复书院空间环境特色,恢复其“人与天调”的环境价值。书院空间环境特色的保护,不仅限于书院建筑群本身,而是与书院相关的整个空间区域。具体而言,包括三个尺度层级:

第一层级,即书院地理空间保护。书院往往“以山命名”,如前述的岳麓书院、嵩山书院,地理空间的自然、人文环境是书院存在的基底。“皮之不存,毛将焉附”,因此保护书院地理空间是保护的首要目标。在操作层面,可与风景名胜区的保护规划相结合。

第二层级,即书院周边空间保护。书院周边空间可作为“遗产缓冲区”而存在,其目的有二:其一,避免对书院规制空间的人为破坏;其二,促进书院与周边地区的文化交流与协同发展。

第三层级,即书院规制空间保护。“书、学、祀、田”所构成的规制空间是一个相对独立的社会组织,具有政治、经济与文化方面的诉求。当代语境下,书院的可持续发展依然离不开上述诉求。因此,书院的规制空间保护应注重社会形态的完整性。

5 结语

空间遗产视角下的书院研究,以遗产价值识别为前提,提取承载价值的空间环境要素,倡导“价值优先、文态持续”的保护策略,一定程度上有助于书院在当代语境中可持续发展。本文关于书院空间遗产的研究,强调从“整体性”的视角,理解书院空间遗产价值认知、价值承载与价值保护及其可持续发展,其中包括以下四个方面:

其一,整体性视角:“空间”一词具有广泛的可言说性,将遗产作为一种“可变动”的空间环境,可以更为全面、整体、动态地考察遗产空间“从何而来,向何而去”。

其二,整体性方法:从价值认知到价值承载再到价值保护,构成一个以“遗产价值”为核心的整体性理论框架。

其三,整体性价值:价值存在于整体与部分的文脉关系中。书院作为官学与私学之间的部分,历经整个古代高等教育的历史演变,形成了由“书、学、祀、田”构成的完整规制,在空间形式、空间利用、空间营造、空间精神等方面均体现出真实性价值,而尤以在“学术研讨、文化传播”的文化意义层面的真实性价值最为突出。

其四,整体性形态:“区域–构架–边界”构成承载遗产价值的整体性形态。择胜而立的空间区域、四向可拓的空间构架,和唯变所适的空间边界,是书院彰显文化意义与价值的物质基础。

书院空间遗产既是宝贵的文化财富,也是推进文化建设、重塑文化自信的根基。本研究更多从学理层面勾勒出书院空间遗产的总体理论框架,后续研究仍需从理论结合实践的角度出发,针对具体研究对象进行理论的合理性验证。