括约肌间瘘管结扎术治疗肛瘘临床效果及安全性的Meta分析

2018-10-13,,,,

,, , ,

(中国医科大学附属第一医院肛肠外科,辽宁 沈阳 110001)

肛瘘是因为肛管与肛周皮肤之间的长期慢性炎症导致纤维样异常连接而形成的,会导致患者患病部位出现持续性的化脓性排出物或伴随自主排便过程出现间接性的肛周肿胀和压痛[1]。对肛瘘进行治疗后理想的效果是患者病症得到完全治愈,同时还不能损害或影响到肛门的排便控制能力。涉及括约肌一小部分的低位瘘是可以通过瘘管切除术治愈的[2]。但是当病变部位是涉及括约肌较大部分的高位肛瘘时,在治疗过程中对括约肌功能保护是非常重要的。目前可用的治疗选项包括瘘管切开术、切开挂线引流术、纤维蛋白胶法、肛瘘填料、直肠黏膜瓣内口修补术以及经括约肌间瘘管结扎术(ligation of the intersphincteric fistula tract,LIFT)等,都需要确切的循证证据来证明[3-7]。

LIFT的理论依据是对经括约肌间瘘管进行结扎或切除可以关闭粪便颗粒及其他异物或感染源进入瘘管的入口,从而消除掉内括约肌化脓性病灶[8]。自2007年泰国的Rojanasakul首次报道该术式以来,由于LIFT最初报道的较高临床成功率以及相对简单的手术治疗操作过程,使得该术式得到了许多的临床外科医生的关注及临床应用。然而,LIFT成功率的相关报告显示其整体成功率低于50%[9-10]。而造成这种相互矛盾结果的原因可能包括不同的研究报告地点中实施的筛选标准不同、术者的临床技能操作熟练程度不同,随访时间不同以及术后评估预后的标准不同。因此,自2008年以来,许多学者对几种治疗方法相结合来治疗肛瘘方面做了相关研究,例如使用LIFT后将外瘘管取出(即改良LIFT术),使用LIFT后在内括约肌平面中放置一个生物网格补片来加强瘘管的闭合程度(生物网格-经括约肌间瘘管结扎术(即BioLIFT手术))以及使用LIFT后在外瘘管中放置一个肛瘘栓(即LIFT-plug手术)[11-17]。因为挂线术对肛瘘急性期临床症状控制效果良好,所以也有对LIFT预先进行引流挂线的研究报道[18-19]。但是这些研究报道的综合整体的临床治疗效果都不能使患者完全满意。本篇Meta分析旨在评估括约肌间瘘管结扎术治疗肛瘘临床效果及安全性,为肛肠科医生在肛瘘的临床治疗中提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献收集

以“Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract”“LIFT”“Anal fistula”“seton”“incision and drainage”“括约肌间瘘管结扎术”“切开挂线术”“肛瘘”等作为主要检索词,在Pubmed、Medline、Embase、Cochrane library及万方、中国知网、维普等中外数据库中系统检索,写作的语种不限,以检索出2007年1月1日至2018年2月28日发表的临床研究。把符合条件的临床研究报道纳入本次Meta分析。

1.2 文献纳入标准

由2位研究人员根据PICO原则,把符合标准的文献纳入进来。①P:确切诊断为肛瘘的患者;排除炎症性肠病、结核、外伤、异物感染等其他原因导致的肛瘘患者;排除治疗时还有其他基础疾病,如严重心脑血管疾病、糖尿病、血液病和精神疾病等;②I:经括约肌间瘘管结扎术(LIFT);③C:切开挂线术;④O:有确切的肛瘘治愈结果。如果两位研究人员意见不一致时,进行协商讨论并咨询文章负责人后,得到一致的结果。

1.3 观察分析的指标

纳入文献的观察分析指标有肛瘘患者手术治疗后的成功率、手术时间、创面愈合时间、住院时间及术后并发症发生情况。文献质量评价采用Jadad量表。1~3分视为低质量,4~7分视为高质量。

1.4 统计学处理

将统计归纳的数据录入Review Manager(Version 5.3 for Windows),通过I2的异质性检验纳入文章的异质性。如果通过检验研究纳入文章同质则采用固定效应模型,以Mantel-Haenszel法计算合并OR值及95%可信区间;如果通过检验研究纳入文章存在异质性则采用随机效应模型,计算方法是D-L法,将最终的统计结果以森林图的形式展示出来。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 纳入文献基本特征

本研究检索策略共检索到外文相关文献128篇,中文相关文献219篇,最终根据文章纳入及排除标准,本次Meta分析共纳入有12篇文章包含1 168例患者,其中574例患者采用括约肌间瘘管结扎术治疗肛瘘,592例患者采用切开挂线术治疗肛瘘。有7篇文献是随机对照研究[20-26],5篇文献是回顾性队列研究[27-31]。纳入文献基本特征及质量评价见表1。

2.2 成功率

前瞻性研究与回顾性研究合并分析比较,LIFT与切开挂线术的肛瘘临床治疗成功率均较高,差异无统计学意义(OR=1.18,95%CI=0.73~1.91,P=0.49),见图1。

2.3 手术时间

将5篇随机对照研究和4篇回顾性队列研究分开及9篇研究合并后比较,LIFT手术与切开挂线术的肛瘘临床治疗的手术时间均较少,差异有统计学意义(回顾性MD=6.08;95%CI=2.08~10.07;P<0.01,随机性MD=3.47;95%CI=2.36~4.58;P<0.01,合并MD=4.34;95%CI=2.67~6.01;P<0.01),见图2。

2.4 住院时间

将3篇随机对照研究和4篇回顾性队列研究分开及7篇研究合并后比较,LIFT手术比切开挂线术的临床治疗的住院时间均较短,差异有统计学意义(回顾性队列研究MD=-6.95;95%CI=-9.60~-4.30;P<0.01,随机对照试验MD=-6.88;95%CI=-7.83~-5.93;P<0.01;合并MD=-6.72;95%CI=-8.44~-5.01;P<0.01),见图3。

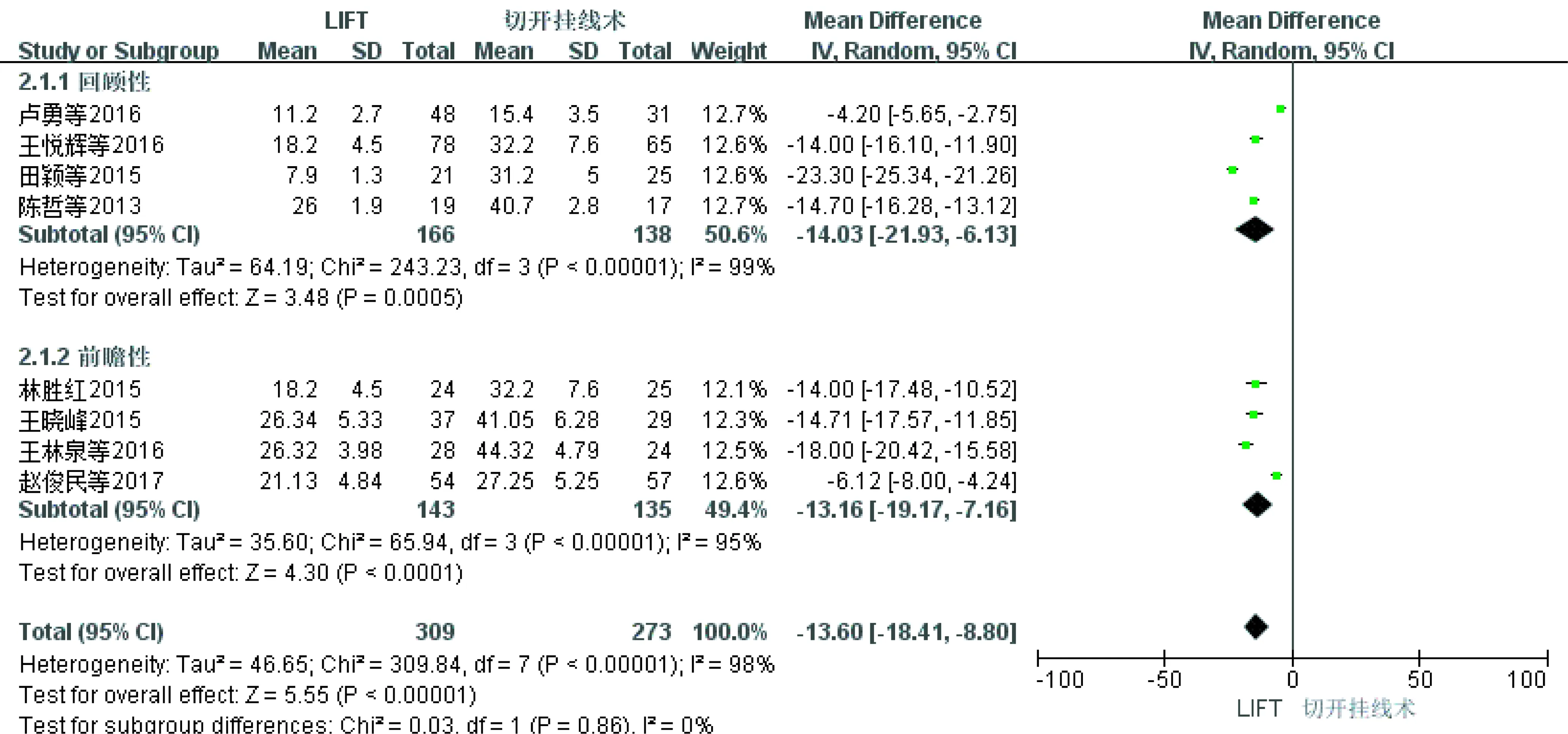

2.5 创面愈合时间

将4篇随机对照研究及4篇回顾性队列研究分开及8篇研究合并后比较,LIFT手术比切开挂线术的肛瘘术后创面愈合时间均更短,差异有统计学意义(回顾性MD=-14.03;95%CI=-21.93~-6.13;P<0.01,随机MD=-13.16;95%CI=-19.17~-7.16;P<0.01,合并MD=-13.60;95%CI=-18.41~-8.80;P<0.01),见图4。

表1 纳入文章基本特征

图1 LIFT与切开挂线术治疗肛瘘成功率比较

图2 LIFT与切开挂线术治疗肛瘘手术时间比较

图3 LIFT与切开挂线术治疗肛瘘住院时间比较

2.6 并发症发生率

将4篇随机对照研究分开比较,LIFT手术与切开挂线术在肛瘘临床治疗后并发症发生率均较低,差异无统计学意义(随机OR=0.53;95%CI=0.13~2.27;P=0.40)。4篇回顾性队列研究及8篇研究合并后的比较,LIFT手术比切开挂线术的肛瘘临床治疗后并发症发生率均低一些,差异有统计学意义(回顾性OR=0.21;95%CI=0.06~0.70;P=0.01,合并OR=0.33;95%CI=0.13~0.88;P=0.02),见图5。

3 讨论

本文经过对已发表的临床研究数据进行系统的分析,全面比较LIFT与切开挂线术,评价LIFT治疗肛瘘的临床效果及安全性。通过2007年泰国的Rojanasakul等[8]的临床研究报道,行LIFT时,术前所有患者均使用MRI瘘管定位及进行常规的肠道准备,麻醉成功后取俯卧折刀位。注射双氧水,为探清瘘管走向要选择恰当探针,用以确定肛瘘内口、外口位置。选择括约肌间沟处的皮肤,作1.5~2.0 cm弧形切口。暴露出瘘管在括约肌间沟处充分游离,分别缝扎瘘管内口及外口,将瘘管内侧切断并缝扎,使用双氧水注射法证明瘘管彻底切断。再使用刮匙彻底去除外侧瘘管内的炎性肉芽组织及坏死组织,对外口进行敞开引流[8]。

因为纳入符合标准的文献是有限的,并且大多研究在患者特征、术者手术方法熟练程度以及术后随访时间方面有着广泛的特异性。因此合并分析时文章的

图4 LIFT与切开挂线术治疗肛瘘创面愈合时间比较

图5 LIFT与切开挂线术治疗肛瘘并发症发生率比较

特异性较高。由于纳入文献的一些结果是相反的,如王晓峰等[29]认为LIFT与术后疼痛持续时间短存在关联性,而陈豪等[20]研究结果反映LIFT与术后1~3 d的疼痛上存在关联,在术后7~14 d疼痛关系上无关联;王志刚等[25]认为LIFT与切开挂线术相比术后肛门失禁评分无统计学差异,而陈豪等[20]却认为LIFT与切开挂线术相比术后肛门失禁评分有统计学差异,因此,我们的回顾不能用这些因素来进行敏感性分析,以确定LIFT成功率的潜在干扰因素。

成功治疗肛瘘指患者的临床症状全部消失,创口和/或创面完全愈合。这是所选12篇文章对手术成功的共同定义。在所纳入12篇的文章中,其中7篇文章研究结果提示,LIFT组的成功治愈率优于切开挂线术组[23-24、27-31],其他5篇研究结果显示,2组手术成功率对比差异无统计学意义[20-22,25-26],回顾性组内各研究之间统计学异质性分析P=0.12,使用Review Manager的固定效应模型,LIFT成功治愈率高于切开挂线术,差异有统计学意义;前瞻性组内各研究之间统计学异质性分析P=0.05,采用Review Manager的固定效应模型,合并OR值计算,与合并后P=0.91,LIFT手术与切开挂线术的成功治愈率无明显差别;12篇组内各研究之间统计学异质性分析P=0.007,采用Review Manager的随机效应模型分析,合并MD值后,P=0.49),LIFT与切开挂线术的成功率无明显差别。

8篇研究纳入了创面的愈合时间,各研究组内之间统计学异质性分析P<0.05,使用Review Manager的随机效应模型统计分析,合并MD值后,P<0.01,LIFT创面愈合时间明显优于切开挂线术,陈豪等[20]解释造成这种原因可能与LIFT手术的操作方法有关,如切口小,炎症肉芽组织和坏死组织去除彻底。

由纳入文章的结果可知,9篇研究报道了手术时间,结果均是LIFT的手术时间与切开挂线术的无差别,而组内各研究之间统计学异质性分析均P<0.05,通过Review Manager的随机效应模型分析后,无论是分开或合并结果均是LIFT比切开挂线术手术用时长,差异有统计学意义。本文谨慎解释为可能与合并后样本量增大,统计方法不同有关。7篇文章报道了住院时间,结果均是LIFT手术术后住院时间短,经过组内各研究之间统计学异质性分析P<0.05,采用Review Manager的随机效应模型分析后,结果与7篇报道一致,即LIFT手术术后住院时间短。陈豪等[20]认为LIFT手术创面相对较小,炎性肉芽组织及坏死组织或异物去除彻底,为创面愈合营造一个相对较好的环境,有利于减少患者的住院时间。8篇研究统计了术后并发症,其中陈豪等[20]的研究报告中,LIFT的术后并发症发生率高于切开挂线术,LIFT出现了8例术后并发症,均是术后切口的感染或裂开,而切开挂线术没有出现并发症。而卢勇等[23]的研究结果表明LIFT术后并发症发生低于切开挂线术,其研究结果中LIFT术后出现了1例排便困难、2例顽固性疼痛、2例肛门溢液;切开挂线术出现了4例大便失禁、5例排便困难、9例顽固性疼痛及11例肛门溢液。王林泉等[28]报道LIFT术后出现了1例伤口少量出血、2例肛门失禁及1例感染;切开挂线术术后有血栓性外痔、局部血肿及感染各1例、2例伤口少量出血及5例肛门失禁。通过组内各研究之间统计学异质性分析P<0.05,使用Review Manager的随机效应模型分析后,LIFT术后并发症发生低于切开挂线术。陈豪等[20]认为可能是不同患者的病情轻重程度不同,术者的手术操作规范程度及患者本人的依从性也存在差异,因此术后并发症的发生结果存在差异。

LIFT与切开挂线术的治疗成功率无明显差别,在传统的切开挂线术治疗肛瘘的临床效果已经被认可的条件下,也可以从侧面证明LIFT治疗肛瘘的临床效果,即使LIFT的手术时间比切开挂线术长,但LIFT比切开挂线术手术术后愈合快,住院时间短,术后并发症少,证明LIFT是安全的。随着现代医疗科技水平的发展,越来越多的外科医生将LIFT应用于肛瘘的临床治疗中,因其作为一种保留全括约肌的术式,手术操作相对简单,创面小,尤其与传统的切开挂线术比较,更好地保护了括约肌的功能,减少了对肛门的损伤,术后愈合快,肛门功能恢复良好,使得更多的患者愿意接受LIFT的治疗。

伴随着微创治疗理念的进一步普及,使得许多保留括约肌的术式被发明出来,例如黏膜皮瓣推移术(Advancement flap)、生物胶(Biological glue)及肛瘘栓等,其中黏膜皮瓣推移术应用较多,手术操作主要是通过对瘘管行隧道式挖除,从瘘管内口下方作舌状皮瓣,进行无张力缝合。根据De等[32]报道,其治愈率达到50%~97%,但43%~55%的患者在术后会有不同程度的排便异常现象[33-34]。生物胶或肛瘘栓治疗的优点是手术操作简单,可重复性高,但远期疗效差,因局部炎症不能有效控制,导致复发致医疗花费高,因此临床较少使用[35-38]。

本研究将LIFT与目前疗效确切的切开挂线术作对照组,对两种手术进行了全面比较,得到的结果更有说服力,然而由于所纳入文献多为单中心,小样本研究报道,因此LIFT的疗效及安全性仍然需要多中心、大样本、前瞻性的研究进行论证,且切开挂线术主要应用于中国,因此得到的结果是否适用于国外,仍有待进一步研究。虽然LIFT与切开挂线术在成功率上无明显差别,而且手术时间稍长,但是LIFT与切开挂线术比较,术后愈合快,住院时间短,并发症少,值得临床进一步推广应用。