新诗押韵与新诗韵书的编纂

2018-10-10张玉来

张玉来

(南京大学 文学院/汉语史研究所,南京 210023)

一、我国诗歌的押韵传统与韵书编纂

诗歌是最古老的文学形式之一。我国的诗歌传统源远流长,产生了包括上古歌谣、先秦诗歌、楚辞、汉代乐府、古体诗、唐诗、宋词、元曲、明清时曲与剧曲等丰富的文学经典。诗歌是最富音乐性的语言艺术,一种诗体的发生大多与特定时代的音乐形式相结合,由于乐律的要求,诗歌语言讲求字音的节奏、轻重、高低和回环,这样就形成了诗体的格律。古体诗之前的诗歌,讲求直抒胸臆,律出自然,格律的要求没有强制性。自五言与七言古体诗兴起之后,格律逐渐成为一种自觉的诗歌创作规则,至唐代近体诗而隆盛。此后的宋词、元曲等的创作,无不受到格律规则的制约。在传统诗歌格律中,押韵是最重要的形式标志之一。我国古代将诗歌归入韵文,与不押韵的散文相对称。

一般来说,所谓押韵就是一首诗里某些诗句的末尾用上韵基相同或十分相近的韵字。所谓韵基,就是汉语韵母的主要元音和韵尾的组合,如现代汉语的ɑn/iɑn/uɑan/üɑn四个韵母里的ɑn就是韵基。如果没有韵尾,那么韵腹就是韵基,如现代汉语的ɑ/iɑ/uɑ三个韵母的ɑ即是韵基。韵基相同的字,就可押韵,将这些押韵的字汇合起来,传统上称为韵部。押韵就是押韵部相同的字。

押韵为什么会成为诗歌重要的形式标志?这是因为诗歌本质上是吟咏或歌唱的,主要不是阅读的。如果诗歌只是书面阅读的文体,那么,它跟其他文体就没有了本质区别。因此,押韵是为了好听而不是为了好看。刘勰《文心雕龙·声律》:“夫吃文为患,生于好诡,逐新趋异,故唇吻纷乱;将欲解结,务在刚断。左碍而寻右,未滞而讨前,则声转于吻,玲玲如振玉;辞靡于耳,累累如贯珠矣。是以声画妍媸,寄在吟咏;滋味流于下句,气力穷于和韵。”“滋味流于下句,气力穷于和韵”讲的就是押韵的艺术效果。押韵在诗歌表现上的价值主要是:通过韵字设置的疏密、变换或反复,使得诗歌的声音和谐,产生“语音缭绕”的回环美;通过一定位置上韵字的设置,可使诗句串联在一起,构成不同的诗节,隔离不同的诗段。

随着时代的变化,语言也在不断发展变化,诗体自然也在不断变化,诚可谓“凡一代有一代的文学”(王国维《宋元戏剧史》语)。如果语言变了,诗体不变,那么就很难创作出富有时代感的作品。唐诗用的是唐代的语言,宋词用的是宋代的语言,元曲用的是元代的语言。如果后人不思创新,不改革诗体,而是继续模仿前代的诗体、借用前代的语言形式,无疑是死路一条。伴随着语言和诗体的变化,诗的格律自然也要变,押韵的方式也要变。一个时代有一个时代的押韵方式,这是毋庸置疑的。

诗歌押韵本之于自然语言,如何押韵,押什么韵,不同时代、不同诗人或有认识的不同。但历代诗歌押韵的语音系统都有一个共同遵守的体系——共同语语音(后代刻意模仿前代或以方言为创作语言的诗歌除外),无论是先秦的《诗经》、汉代的辞赋,还是唐诗、宋词、元曲,其用韵体系基本一致,这说明汉语共同语具有强大的约束力。

考察汉语诗歌押韵的传统,也可以发现,历史上主要存在两种不同的押韵方式:完全和谐韵和不完全和谐韵。完全和谐韵可称为严韵,不完全和谐韵可称为宽韵。严韵常常是审音的结果,所谓“欲赏知音,即须轻重有异”(陆法言《切韵序》语)。严韵的基本要求是韵基完全相同。严韵是“完全和谐韵”,要求押韵用韵基(韵腹和韵尾相同)相同的韵字,这自然是最好的押韵行为,正所谓“有才者本韵自足”(周德清《中原音韵》语)。宽韵则是某种押韵行为的感性行为。一种诗体的创作,一开始并没有韵书束缚,诗人直抒胸臆,其押韵行为完全靠自己的语音感觉,韵基虽有不同(或韵腹相近或韵尾相近),但感觉可以押韵的,皆可以用来押韵,古人用合韵、通韵来形容这种行为。通韵常常合并严韵的某些韵部,目的是“欲广文路,自可清浊皆通”(陆法言《切韵》语)。通韵允许特定的两个或多个严韵通押。严韵、宽韵的不同押韵方式自古存在。事实上,历代诗人都很难按照严韵押韵,主要原因是有的韵很窄(字数少),存在检字困难,不得不从宽押韵。并非任何严韵之间都可以押,可以互押的严韵韵母之间要么有互补关系,要么有特殊的押韵条件,这方面的问题比较复杂。

我国历史上存在一种与诗歌押韵相关的韵书编纂工作。韵书就是按韵部把汉字编辑成可以检韵的工具书。这类韵书的作用一是规范用韵;一是指导用韵。我国古代出现了大批有关诗词押韵的论著,这些论著大多以韵书的形式流传宇内,并成为其时作诗押韵的典范。如,隋陆法言撰《切韵》,被后人称为“时俗共重,以为典范”(王仁煦《刊谬补缺切韵》“序”语),历代政府更是以之作为制定“官韵”的基本依据;后又有《唐韵》《广韵》《集韵》等增补《切韵》之作流传。近体诗的押韵大致依据《切韵》订立的韵部系统,并有所归并。金人王文郁编著《平水韵》,主张押韵从宽,定诗韵106部,这就是流传广泛的《诗韵》系统。宋词的用韵,没有变成韵书,但大致按十八部押韵。清人戈载归纳其用韵系统,编成《词林正韵》,被当作词韵的规范。到了元代,周德清编著了《中原音韵》,设韵部19部,试图为曲的用韵订立标准。清代有官修《佩文韵府》,订诗韵为106部,大致延续“平水韵”系统。此外,明代有官方修订的《洪武正韵》,因其古今掺杂,没有起作用。

历史地看,一种诗体的押韵行为一开始大都起自天籁,诗人受制于自然格律,并不受人为编纂韵书的束缚,也没有韵书可以参照。历代韵书总是滞后于押韵行为,常常是后人总结和归纳而成。如先秦两汉魏晋南北朝的诗并无韵书可依据,也没有官编韵书规范,诗人用韵并不需要查检韵书。真正受韵书约束的是后代模仿前代诗体创作,如明清之后创作近体诗要查检“平水韵”系统的韵书等。

二、新诗押韵与新诗韵书编纂

19世纪中叶到20世纪中叶,这近百年的中国历史,是灾难深重的时代,是内忧外患丛生的时代,也是我国固有文化传统破碎、被迫面对西方文化冲击,进而发生社会、文化、学术等历史转型的时代。1905年,奉行千年的科举制度正式废除,这标志着中国本位文化向外来文化的全面开放。1919年爆发的“五四”新文化运动就是这一历史背景下积累的文化与社会能量的总爆发,是中国近代社会全面转型的重大历史性标志事件。从此,中国的社会、政治、经济、文化、教育等全面向现代社会转型。

文学作为时代的先声,最为敏感地反映了大时代的变化——白话文学应运而生。“五四”新文化运动的倡导者们,要冲破僵化的旧文学束缚,革新文学艺术形式,使其“言文一致”。以白话为载体的新诗横空出世,并逐渐成为诗创作的主体。新诗打破了我国古典诗歌(包括诗、赋、词、曲等)的韵律规范和表达模式,以白话俗语作为基本语言手段,格律不再讲究“平平仄仄”,押韵不再押《平水韵》。谢冕在论百年中国新诗史时说:“新诗是中国历史上规模最大、影响最深的一次诗学挑战。这也是一次对于中国传统诗学质疑最为深切,反抗最为彻底的一次诗歌革命。它取得了划时代的成功,当然,可能也留下了一些未能如愿、至今仍待解决的遗憾。”[1]1新诗也创作出了可以媲美历史的名言佳句,有的新诗同样脍炙人口。

自新诗产生以来,始终存在自由体和格律体的争论。其实质是“内容”与“形式”在决定“诗歌”这一文学体裁时的权重问题。赞同押韵者,更强调形式的重要性;而认为可以不押韵者,更看重内容的重要性。然而,诗歌之所以称为诗歌,自有其特定的语言形式。朱光潜认为,诗与音乐、舞蹈在起源时是三位一体的,后渐进为三种艺术分支,音乐专取声音为媒介,趋重和谐;舞蹈专取肢体为媒介,趋重姿态;诗歌专取语音为媒介,趋重意义。[2]也就是说,诗歌是通过声音来表情达意的,需要通过声音的形式传达意境。这样一来,有声语言的声、韵、调、节奏、语气对诗歌来说就十分重要了。讲求声律(格律)自然是诗歌的本有之意。世界各民族的早期诗歌都有特定的形式,无论是“自由体”,还是“半格律体”“准格律体”或“格律体”,无不存在着内在的格律要求。闻一多在《诗的格律》里说:“对于不会作诗的,格律是表现的障碍物,对于一个作家,格律便是表现的利器……格律就是form。试问取消了form,还有没有艺术?上面又讲到格律就是节奏。讲到这一层更可以明了格律的重要;因为世上只有节奏比较简单的散文,决不能有没有节奏的诗。本来诗一向就没有脱离过格律或节奏。这是没有人怀疑过的天经地义。”[3]

押韵既然是诗歌创作的重要手段,那么,新诗创作过程中,自然就会碰上新诗如何用韵的问题,因此,伴随新诗就孪生了新诗韵书。新诗的开拓者们发现历史上的韵书虽然众多,但旧韵书脱离了新时代用韵的实际。于是,新诗创作和研究者们开始用现代语音学研究现代诗用韵的实际情况。刘半农在《我之文学改良观》中率先提出了“重造”韵法的意见,并提出了分三步走的办法:作者各就土音押韵,而注以何处土音;以京音为标准造新韵;以调查所得撰一定谱行世。响应刘半农的呼唤,赵元任先生率先编制了首部国音“标准韵”——《国音新诗韵》(1922),以满足新诗创作的需求。《国音新诗韵》问世迄今,陆续编出了近百种分韵有异、体式不同的新韵书。这些韵书除早期个别韵书受老国音影响外,基本是以现代汉民族共同语的语音为依据,是为新诗创作服务的。卢甲文评述了“五四”后至20世纪80年代出版的十三部现代韵书,根据其编纂时所依据的语音系统,将其分为“旧国音时期”(1919.5-1934.5)、“新国音时期”(1934.6-1959.5)和“普通话时期”(1959.6-1979.6)三种类型。这一分类结果着眼韵书编纂的音系依据,基本符合新诗韵书的编纂轨迹。

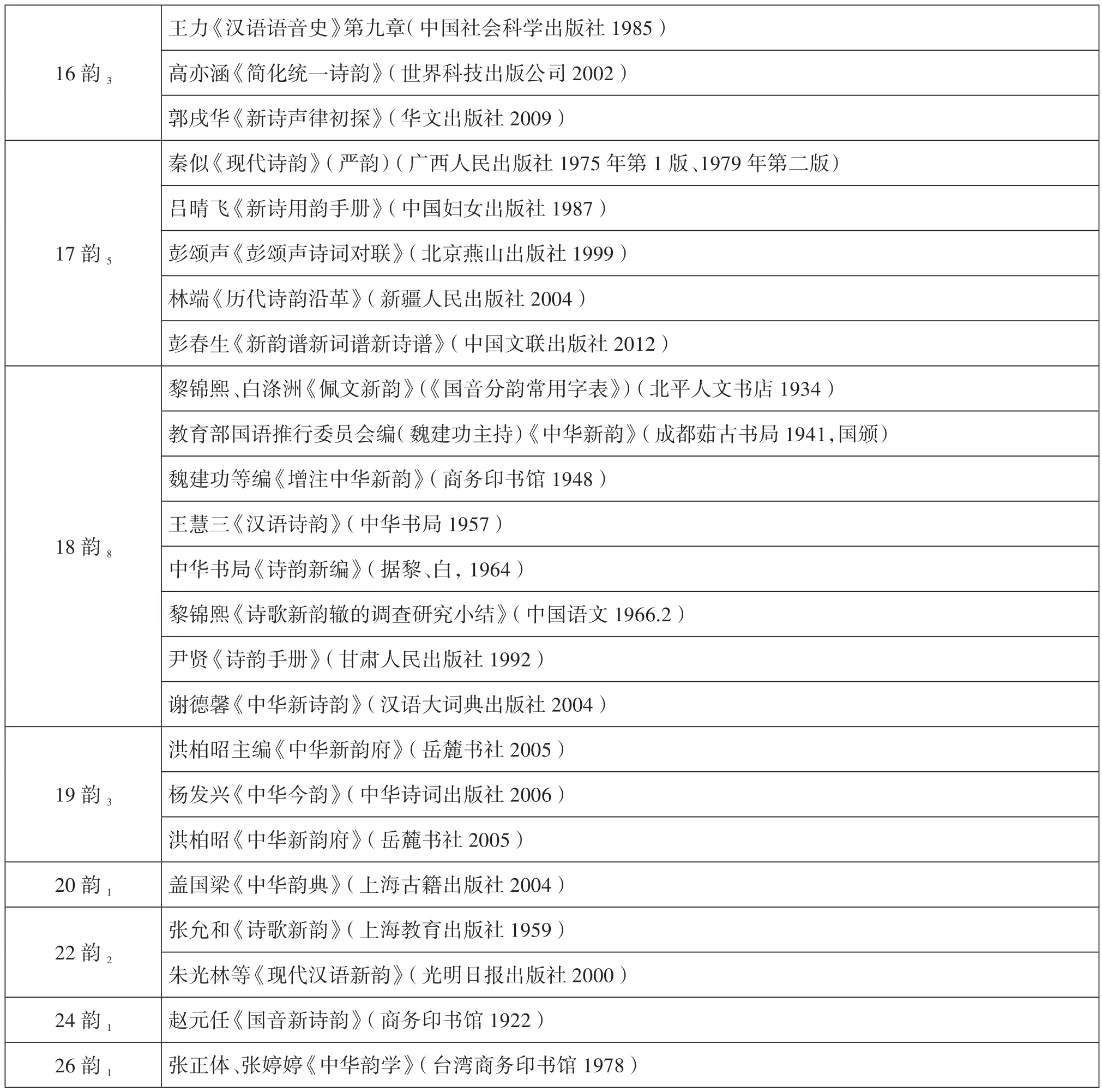

我们将寓目过的53种韵书列成表1,大致可以看出新诗韵书的概貌,可以发现期间的差别还是不少的。除了18韵和13辙系统的韵书外,其他的韵书影响相当有限。下面将各韵书间的差异原因条析如下:

1.作者知识背景不同。新韵书的编者队伍的构成比较复杂,知识水平参差不齐,有语言学家,如赵元任、罗常培、黎锦熙、高元白、林端、李兆同等;有文学研究者,如秦似、彭春生;有文化工作者,如马志伟、王慧三、谢德馨、高亦涵;有新古诗体的作家,如星汉、赵京战;还有一些文化爱好者,如朱宝全、王曾等。因为编纂者的知识背景不同,就容易产生对语音的分析和把握的不同。比如,赵元任是语言学大师,他对语音的分析十分细致,所分韵部也多(24);彭颂声是文化工作者,不太了解语音学和音位学的知识,所以,他就会认为o和ou语音相近,从而把它们当作一个韵部处理。

2.韵数多寡不同。表1的韵书分韵部数跟韵书数量归纳如表2,不难看出分韵部数的极大差异。

3.对押韵的实质理解不同。各韵书归纳韵部的原则存在严重的分歧。尽管各家都遵循北京话(普通话)音系,但是,对音系内的韵母如何归纳成部,却各有认识。之所以产生这种认识的不同,根本原因在于对押韵的实质认识不同。从中古以来,

汉语诗歌押韵的传统是,入韵的韵脚字的韵基要相同,有条件地允许相近韵基可以押韵,前者是常例,后者是变例。新诗韵书在对常例和变例的认识上确有不同感受,划分韵部时自然就有出入。

表1 各家新韵书分部一览(55种)(左栏下标的数字表示该类韵书的数量)

接表1

表2 现代诗韵韵书分韵部数与种类表

4.韵目用字不同。53种韵书的韵目用字完全相同的不多,甚至传统的十三辙韵目字,也有人换成别的字。高元白的十道辙是根据黎锦熙的十八韵合并的,但他并不使用黎氏的韵目字:麻改发、波改歌、皆改写、侯改斗……。《词林新韵》用十三辙分韵,却把乜斜改为皆学,把由求改为侯求,把灰堆改为飞堆……。如此,韵目字就很难统一了。

5.编纂体例不同。53种韵书的编纂体例有很大不同:(1)有的按四声分列韵字,如高元白、赵元任;(2)有的韵字有释义,如《中华实用诗韵》《中华新韵府》;有的没有释义,如《中华新诗韵》;(3)有的韵字后附相关语词,如《中华新韵》《实用新韵》《诗韵常识》;有的没有相关词语,如《中华新韵》(赵京战);(4)有的有韵例,如《中华新韵府》;有的没有韵例,如《中华实用诗韵》、《中华新韵》(赵京战);(5)有的是系统的韵书,有音节划分,有韵字组织,如《中华新韵谱》;有的只是一个分韵说明,没有韵字组织,如星汉的15韵、李慎行的9韵。

6.注音方式不同。53种韵书有国音与普通话语音的不同。黎锦熙、白涤洲等人的《佩文新韵》,黎锦熙、魏建功的《中华新韵》,王慧三的《汉语诗韵》等依据的是注音字母,其他大多数韵书依据的是汉语拼音字母。

三、新诗韵的分韵原则与标准

我们前面讨论了新诗韵书的产生背景、种类、分韵差异等问题。其中最重要的是如何划分韵部问题。因此,我们针对分韵问题,提出分韵的基本原则和标准层级的看法。

(一)普通话分韵应遵循的原则

1.恪守普通话音系的原则

我国是一个地域辽阔、民族众多、语言复杂的国度,要是没有全国通行的共同语,就很难维系国家的正常运行和文化的统一。至少在春秋时期就有了共同语的雏形——雅言,汉代有通语,六朝至唐宋有正音,明清有官话,这些都是共同语的不同历史称谓。当然,历代共同语特别强调书面语的标准,如唐宋时期官颁的《切韵》系韵书,明代的《洪武正韵》、清代的《音韵阐微》等都是书面语标准,在口头上不是完全能够落实的。在历史上的各个时代,口语方面都缺乏明晰的、音系结构一致的音系标准。虽然全国大致维持着口头交流的口语音系系统,但弹性比较大,规范性较差。然而,通过对历代诗歌用韵的研究,可以发现历代口语性较强的诗歌,如《诗经》、汉乐府、宋词、元曲的用韵规则大体一致,这又说明历代口语虽然缺乏严格的音系规范,但其通行性、认可度还是较高的。自民国初年国语意识形成以后,北京话音系就成了国语(普通话)遵循的口语音系标准,虽然曾经存在争议,但这一音系标准已经落地生根,并深入人心。新诗也毫无悬念地选择了北京话音系作为押韵的依据。近百年来,任何主张方言入韵、古音入韵的观点,都没能获得广泛的支持。

2.语音分析从严的原则

《汉语拼音方案》里的普通话的韵母系统,是新诗韵书编纂的唯一语音依据。然而,《汉语拼音方案》的韵母表实际上存在不少问题,受制于当时的语音描写条件,多个韵母(主要是韵母所含有的主要元音)描写和位置安排有问题。因此,如何分析、把握普通话的韵母系统,是新诗韵书编纂时首先要考虑的问题。我们认为,分析把握普通话的韵母系统应遵循语音描写要从严的原则,音位归纳要符合北京话语音的实际,不能一人一套。

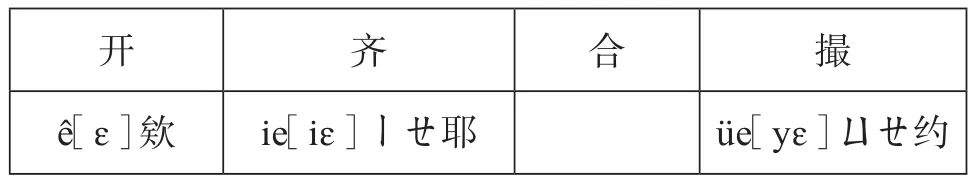

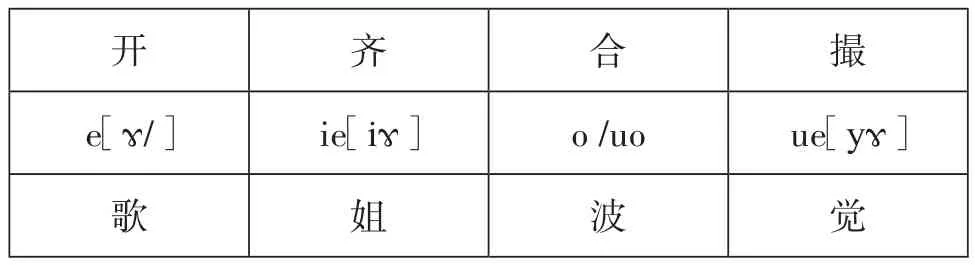

(1)音值描写要准确。普通话韵母中存在语音描写不准确并影响韵部归纳的主要有:ê、e、ie、ye四个。根据《韵母表》的表述,ê韵母具有特殊性,好像在韵母表内不好安排,只好在表下说明。这个韵母的音值到底到是什么呢?黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》(高等教育出版社2002年版)将其描写为[ɛ],ê跟ie、üe的韵腹相同,构成下列四呼关系(表3):

表3 ê构成的四呼关系之一

这也是黎锦熙18韵系统韵的归并根据。可是,这样一来e就不能与ie、üe配四呼了,e只好单独成行,并描写成[ɤ],形成表4格局:

表4 ê构成的四呼关系之二

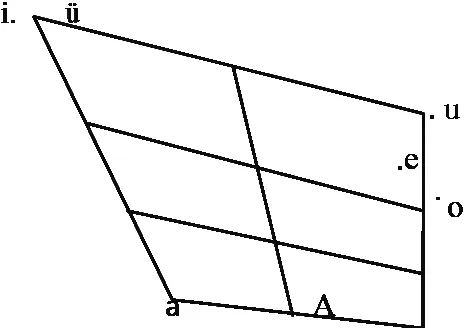

ê是读[ɛ]或无疑义,但是,ie/ye里的e读什么呢?根据周殿福、吴宗济的《普通话发音图谱》(商务印书馆1963)描写的普通话元音舌位图(图1),e的舌位较高,在半高之上,比标准的o的开口[ɤ]还要高,许多人描写为[ɤ],如《汉语方音字汇》,这是很有道理的。e既然是高元音,就与ê[ɛ]相距较远,不能构成四呼关系。

图1 普通话元音舌位图

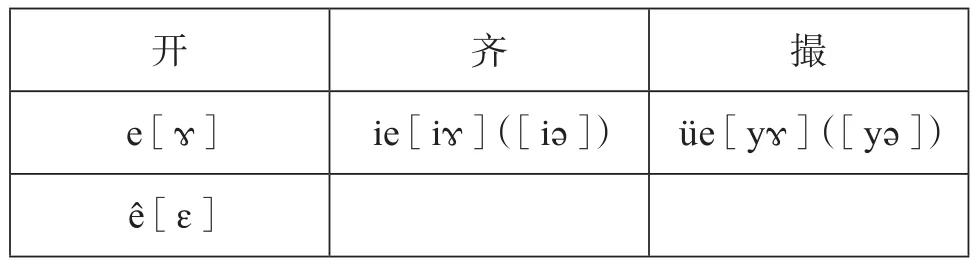

根据上述分析,我们可把这四个韵母描写如下(表5):

表5 e、ê的重新组合

因为[ɤ] 在i/y前元音介音的影响下,可前移,故也可描写做ie[iə] 、ue[yə]。但是,无论如何,将ie、ye描写为[iɛ]/[yɛ]都是不准确的。

(2)音位处理要合理。《韵母表》是音位化的韵母系统。音位归纳既要符合对立互补原则,更要符合语感的语音相似性原则。有的韵母根据对立互补原则可以合并为一个韵母,可根据语感,它们并不能合并。《韵母表》以下几组韵母需要讨论。

①功能单一的韵母音位。《韵母表》没有出现ɿ、ʅ、ɚ三个韵母。ɿ、ʅ合并到了i,ɚ干脆没有出现。这三个韵母都是功能单一的声韵母,只拼一类声母,如表6:

表6 ɿ、ʅ、ɚ 韵母的声母搭配

ɿ、ʅ归并为一个音位,符合对立互补原则,语感上也十分接近,可以处理为一个韵母,大多数人意见不大。可是,把它们与i归并为一个音位,就存在语感的分歧,各家处理意见不一。我们认为,如果不能取得一致,最好的办法就是不要归并。而er韵母无论是音值上还是语感上,都无法跟哪个韵母合并。

表7 e与o的互补关系

也就是说,e应该跟o合并为同一个韵母。

③ong / iong的处理。王力认为东钟/庚青合并为中东是从明清时代开始的,既然en、in、un、ün能合,为什么中东/庚青不能合,人辰、中东韵部的元音都是ə,拼音方案是简省ə了(表8)。

表8 eng 与ong 的互补关系

根据音位分布和押韵实际,eng和ong两类韵母完全互补,处理做一行完全没有问题。考虑到音色的差别,从严审音的话,可以不予合并。

3.符合语音学原理的原则

赵京战《中华新韵》(14部)是中华诗词学会推荐的韵书。但是,该韵书在分析语音时存在严重的不符合语音学常识的问题。如将支(ʅ)韵与齐韵(i、er、ü)分为两部,其理由是“支”的韵母“只是书写形式的要求,并不参加与声母相拼,因而是不发音的,故称‘零韵母’。”无独有偶,王曾《现代汉语诗韵新编》(15部)也认为:“声母字,即没有韵母的字。如‘知、蚩、诗、日、资、雌、思’等7个音,都是只有声母,没有韵母,相当于古韵中的[四支]韵。”王曾比赵京战走得更远,把“资、雌、思”也包括进无声母类。以上认识违背语音科学常识。语音学的研究成果证明,在人类语言中,一个音节中,元音一般是不可缺少的,虽然个别浊辅音可以独成音节(如m/n/ŋ/ɡ),但是清辅音不能独成音节,因为清辅音是声带不震动的,它自成音节的话,就没法进行语言交流。因此,汉语的zh、ch、sh、r及z、c、s绝对不会是自成音节的声母,更不会没有韵母。

4.严守严韵/通韵的划分标准一致性原则

严韵要符合语音体系的要求,宽韵要符合押韵的实际。无论是通韵还是严韵,都应该把标准贯彻到底,不能混杂不同标准。根据历代诗歌用韵实际,可以发现有两种最为和谐的和谐韵:(1)用同一韵母的韵字。(2)用韵基相同、介音不同的韵字。然而,实际押韵中,上述两种完全和谐的韵并不能贯彻到底,一则有的韵,没有多少可供使用的韵字,一则有的韵虽不是上述两种情况,但是语感上可以押韵。在此两种情况影响下,使用宽韵是免不了的。通韵与严韵不同,它允许某些严韵之间可以一起押韵:(1)主要元音虽然有别,但韵母与声母拼合后音节互补,语感上十分相似,这样的韵字可以处理为宽韵,如o/uo、ɤ/ie/ue。(2)因为某些严韵的韵字极少,难以单独押韵,不得已,允许其跟相近的韵押韵,如ɚ。(3)因某些韵母(韵基)拼合单一,与其他韵母又处于互补状态,虽语感差别较大,也可以处理为通韵,如Ï(ɿ/ʅ)。(4)有的韵母,在语感上近似,如i与y、u与y可以处理为通韵。

下面就对新诗韵书一些韵的处理予以讨论。

(1)严韵要从严例。赵元任《国音新诗韵》、张允和《诗歌新韵》、朱光林《现代汉语诗韵》都将an行韵母进行分割。张允和分作安(an/uan)/烟(ian/üan),这样分不合严韵的审音原则,因为an行韵母的主元音虽有a和ɛ的区别,但并无音位价值,《韵母表》作韵腹相同处理是非常合理的。押韵的事实也表现为四个韵母合押。如《九月九晴晴天》:“九月九,晴晴天,/ 奶娘同我去到万寿山 / 提黄酒,夹红毡,/ 走到山顶坐野盘。/ 现皇会、什锦幡,/ 南锣小鼓儿打得全。/ 奶娘渴了喝好酒,/ 饿了吃蟹作大餐。”其他如a行、o行、ai行、ei行、en行、an行、ang行、eng行、ong行韵母都不得拆分为不同的韵。

(2)ie/üe的归属。前面已经讨论过e与o行的韵母互补,无疑可以构成一个押韵单位。ie/ye的合押问题,就没那么简单了。据现有韵书看,ie/ye的押韵有两种不同的处理方式:第一种,如李慎行、朱宝全等,他们处理为表9:

表9 ie/üe的一种互补关系

第二种,如黄宝文、星汉等,他们处理为表10:

表10 ê的一种归属方式

从音位上看,ie/üe归入o类韵或ê[ɛ]皆可。王力认为ie/üe归入o/uo类。我们同意王力的处理方式。第二种处理方式不合乎音值相近的原则,实际上也难以处理成互补关系。

有人说:“ai与ê的发音相近,ai的发音是[ai],是a[a]与i的结合,即从a[a](舌面、前、低、不圆唇)过渡到i[i](舌面、前、高、不圆唇)。这种过渡有两种结果,即近于e[e] 或=[ê]。因此,ai与ê应当划为同一韵部,即怀来部应和乜斜部合并为一部,可以叫做‘来斜’辙。”[4]这种认识,更是混淆了ê的音值界限,不值得讨论。

ie、ue的押韵事实也是,除了单押,就是经常跟o类韵母押韵,绝少跟ai类韵母押韵。单押者如王德的《我爱你,塞北的雪》:“我爱你,塞北的雪,/飘飘洒洒漫天遍野。/你用白玉般的身躯,/装扮银光闪闪的世界。/你把生命融进土地哟,/滋润着返青的麦苗迎春的花叶……”跟o类韵母押韵者,如晓光的《那就是我》:“我思恋故乡的明月,/还有青山映在水中的倒影。/哦!妈妈,/如果你听到远方飘来的山歌,/那就是我。”如洛兵的《还是好朋友》:“情是一团火,/ 把酒回首情更热。/ 寂寞人醒后,/ 恍惚过去都是错。// 错也不是错,/ 得失如今难分说。/ 身边都是歌,/ 唱不出我的感觉。”押韵事实证明,ie/üe跟o/uo押韵非常普遍,跟ai类韵母押韵绝无仅有。

(3)ü的归属。十三辙类韵书都将ü跟i、-i、er、ü合并为一个一七辙,但是王力认为,从音位的观点看,i和y发音部位相同,只有圆唇和不圆唇的区别,合撤是可以的。但是,他同时又说合并不妥,因为y一向被认为是和姑苏同类的。黎锦熙的11部、朱宝全的《中华新韵谱》也将ü和u合并为一个韵部,不与i等合。有的将ü跟i合并,不与u、-i合,如吴立冈的14部。那么,ü到底应该怎样处理呢?根据新诗创作押韵的大量实例,ü跟i类韵母押韵非常普遍,跟u类押韵较少,因此,根据宽韵一致性原则,ü跟i类合韵更为恰当。考虑到ü与u押韵的个别事实及语音的近似性,可允许ü与u叶韵,并仅限u、ü之间,不能扩大范围。罗常培早就说过:“如果为押韵宽松,这种合并法(按指十三辙的合并一七辙)当然可以的;至于说听起来很顺,很自然,那却不见得!否则从北宋邵雍的皇极经世声音唱和图起就不会把‘资雌私’等另眼看待。我听见京韵大鼓里‘时’‘期’‘去’……等一七辙的押韵,往往觉得不顺耳;同时对于一位有名的评戏艺人把‘时’‘吃’‘知’……等字都念成‘一’韵,也觉得不很自然!所以我们要创作新曲艺,除非必不得已,能避免混用,最好避免。”[5]

-ɿ、-ʅ、i、er或者ü、i、-ɿ、ʅ等的押韵形式,并非常例,例子也较少,可以不论。

5.处理好常例与特例关系的原则

有些韵书编纂者,把一些押韵的特例(方言韵、古韵等)当作常例处理,这样就会产生分韵的错乱。9部、10部、11部的韵书都是存在处理常例与特例不当的问题,如秋枫《中华实用诗韵》将ʅ和er合并,赵京战《中华新韵》将er和i、u合并。

6.处理好规范性与普适性相统一原则

历史上的权威韵书,具有很强的规范性和强制性,这种规范靠的是功令利诱和权力维护。在没有功令诱惑的今天,我们编纂韵书,除了规范性之外,应更多地考虑普适性。普通话韵书的权威性来自普通话的法定地位。普适性体现在各类韵文的通用性,如儿歌、对联、顺口溜、相声、新诗、歌词等领域,满足使用普通话者押韵的各种需要。

7.坚持多样性分韵共存的原则

我国自古就是多语言、多文化的社会,保护语言和文化的多样性已经成为人类共识。新韵书编纂也应考虑到不同方言和文化的需求。可以有下列类型韵书,戏剧韵书:《中原音韵》《中州音韵新编》等;地方戏韵书:如《豫剧韵书》《潮剧韵书》等;方言韵书:如闽方言韵书、吴方言韵书等;旧体诗韵书:可考虑重新整理编排《佩文诗韵》《词林正韵》。旧体新作,也应该考虑诗歌的历史传承。《江南诗韵》分14韵,单列入声5部;韦瑞霖《实用诗韵》分16部,将入声单列7部;《中华新韵府》(19韵)另列入声五部。将入声单列的方式,似乎应考虑有其合理性。

现代汉语既有共同语又有方言,方言不是共同语的敌人,应该保护语言形态的多样化。以方言为载体的文学艺术应该允许以方言入韵,比如沪剧、豫剧、潮剧等等地方戏剧,就不能用普通话韵。一些传统的以共同语为载体的剧种(如京剧、昆曲)和后来改用共同语的剧种(如黄梅戏、越剧)都有自己的传统押韵方式,即所谓“中州韵”,也应该继续允许其使用,这些剧种是否改用普通话韵,要看这些剧种的发展情况,不能强制推行。

8.允许韵书形式多样化的原则

(1)允许通严两种形式的韵书可以共存,也可以通严混编。严韵韵书和通韵韵书都应该允许存在。严韵韵书如《广韵》《礼部韵略》,通韵韵书如《中原音韵》《词林正韵》,各有其功能和价值。因此,新韵书的编纂可以有通韵形式,也可以是严韵形式,这两者并无冲突。当然,通严韵也可以混编一起,先出通韵,下列严韵,使其层次分明,使用方便即可。通韵有通韵的功能,使用者可以方便检字;严韵更加和谐,有才者自可严韵内检字。

(2)允许编写体例多样化。历史上韵书主要有三种形式:一是四声分韵的《广韵》体式,即《广韵》式的四声分韵、各韵再出小韵(音节)、小韵收编韵字、韵字加注释的方式。这种方式,首名声调,次名韵部,再名音节,最后解释韵字。二是《中原音韵》的韵谱体式。《中原音韵》先分韵部,再分声调,同调内分小韵(音节),小韵内只列韵字,韵字不出注释。三是《韵府群玉》体式。这种体式,除了继承《广韵》体式外,就是每个韵字后面都有语词。以上这三种体式,各有优点,也各有弊端。

(3)允许不同功能的韵书并存。由于韵书服务的对象不同,除了要编普通话韵书外,各种方言韵书、不同剧种韵书、传统诗词韵书,都应该考虑编纂。《佩文韵府》《中原音韵》《词林正韵》等历史上著名的韵书都应该重新整理,甚至重编,以满足不同人群的需要。

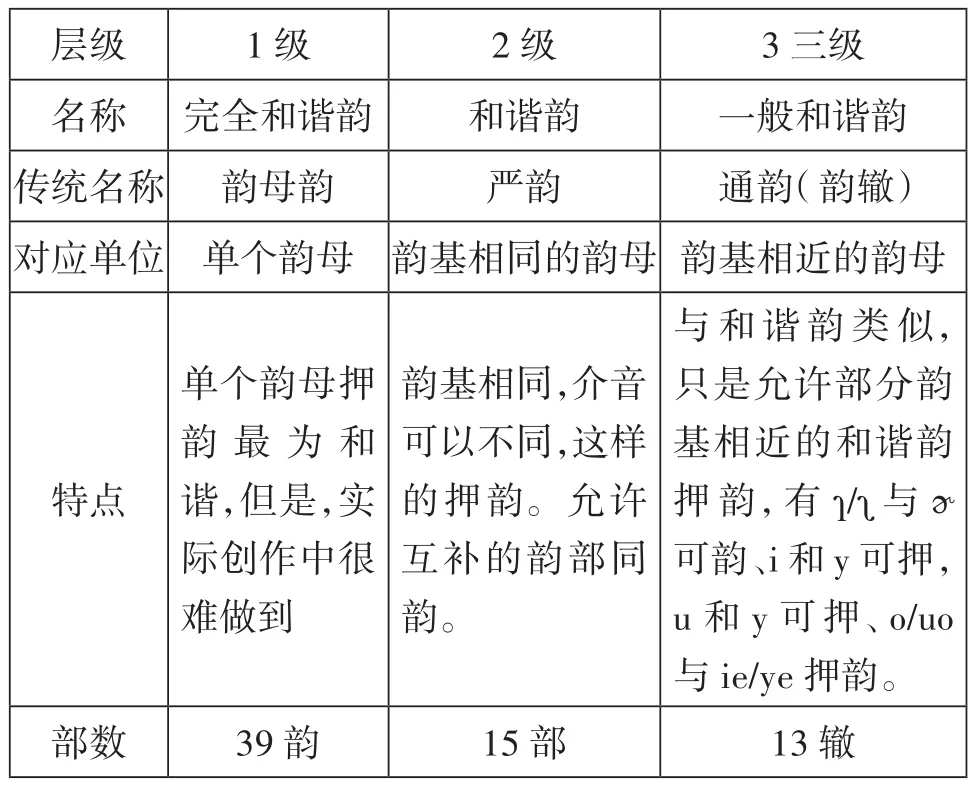

(二)普通话韵部的分韵标准及层级

表11 韵部的分级

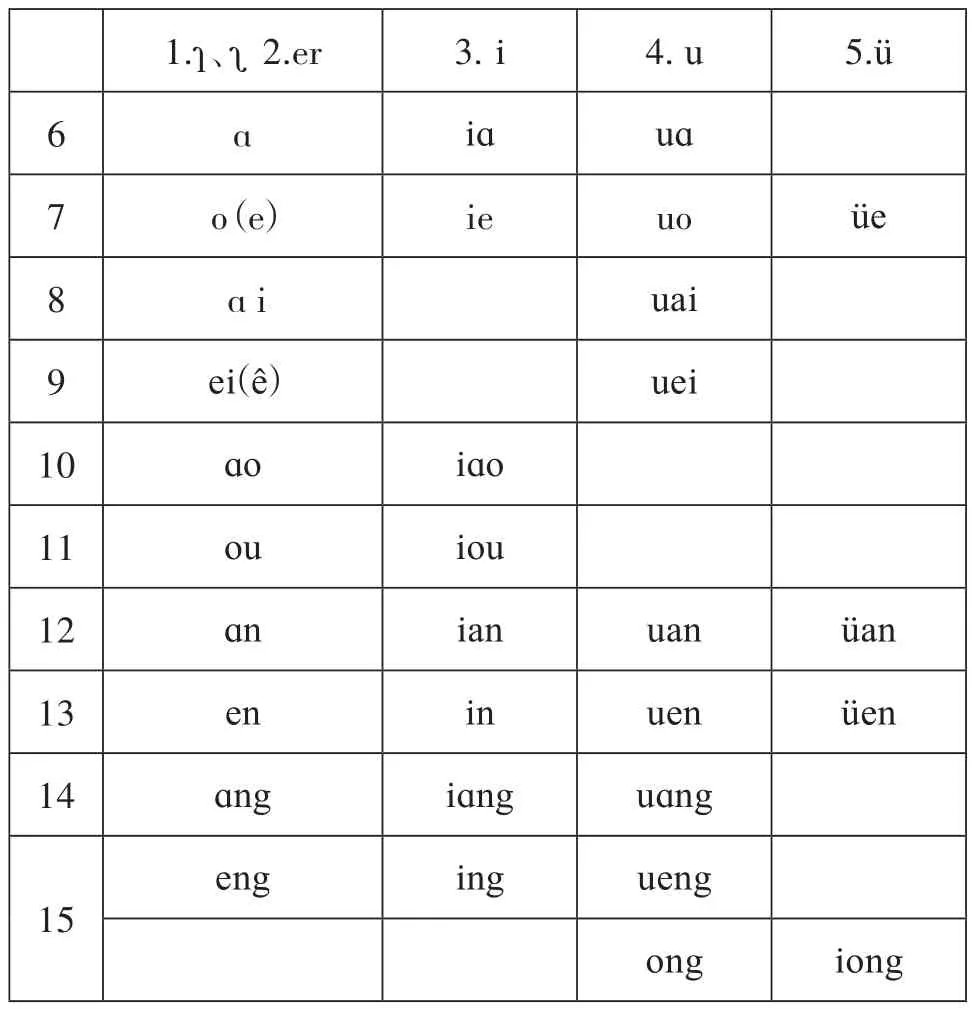

根据上述原则,我们认为普通话的韵部应该根据韵母的特点和押韵实践,按层级来划分,各个层级各有不同的押韵功用(表11)。第一级是完全和谐韵(表12),以韵母为押韵单位,可称为韵母韵;第二级是和谐韵,以韵基为单位严韵,又称严韵;第三极是一般和谐韵,以韵辙为押韵单位,又称通韵。

表12 完全和谐韵部表

根据历史韵书的编纂经验,严韵需要遵守韵基相同的原则,宽韵需要服从押韵习惯的原则。我们根据对普通话韵母体系的分析,初步得出严韵15部(表13);根据普通话押韵的韵脚归纳,排除方言和特例现象,初步得出通韵13摄(表14)。

表13 严韵15部

表14 通韵13摄

严韵15部与黎锦熙18部比较,有歌波合韵、庚东合并、支部两分(ɿ、ʅ/ er)的不同;与王力16部相比,有波梭(o/uo)和车遮(e) 合并、支思两分(ɿ、ʅ / er)的不同。

13通韵跟13辙比较,衣期辙两分:ï /er、i/ü,并允许ü与u合韵。