浅谈“表情包”在大学生群体中走红的原因及影响

2018-10-10范莎莎方美思

范莎莎 方美思

一、 表情包成为网络社交媒体的新宠

近年来,随着我国手机移动网络的发展,以开心网、人人网、微博、微信等为主要的社交网络迅速崛起,网络社交也成为当代大学生主要的社交模式。AppLeap联合创始人兼CEO任自力在给《SNS 浪潮》所写的序言中指出:“社交网站诞生的伟大意义在于,现实生活中的人们终于在互联网上找到了关系链条,彼此连接,相互交织,组成一圈又一圈、密密麻麻的社交脉络(Social Graph)。这种以社会关系为纽带的网络,首先是自我存在;然后是自我表达、自我展示;最后是与关系链条上的其他人互动分享,极大地提高了社会关系管理的效率,满足了人们精神层面的需求。”[1]

在这种新型的社交模式下又衍生出超乎文字之外的情绪表达和信息传达的载体——表情包。表情包的历史大致可追溯到1982年,美国卡耐基·梅隆大学的斯科特·法尔曼教授用一串ASCII字符“:-)”来表达微笑的情绪。后来日本创造出直观可爱的“颜文字”,再到后来在短信上频繁使用的ASCII字符。QQ、微博等社交媒体活跃起来后,腾讯开始定制了表情包。

表情包是通过以网络社交平台为载体的基础上发展起来的,但伴随着网民热情的高涨和网络社交的愈发频繁,由腾讯制作的表情包已经不能够满足网民日常的使用,由此自制表情包便应运而生。自制表情包包括图像、图文、GIF动图等,是网民通过对一些明星表情截图配上文字、自画表情包、自制动图等,其最终目的都是通过以图文形式注入自己的情绪、想法或生活状态。在你来我往的网络社交互动中,自制表情包逐渐成为表情包中一支强大分支。

网民通过社交平台用网络表情代替、传递了自己的面部表情和情绪甚至语言,在一定程度上也是在委婉地表达某种情绪。以图片形式既方便快捷又具有趣味性,高兴时用兴奋的表情增强欢愉氛围,生气时用活泼的生气表情也能在一定程度上削弱紧张的气氛。对于一个不善于文字表达的人来说,通过发送加油、鼓励、安慰、劝勉等表情给对方,则是一个很好的关心对方的工具,而且传送是不受时空的限制。可以说,一个小小表情包的利用却能够将个人的情感或情绪充分地释放出来。

二、大学生热衷于表情包的原因分析

网络社交作为现实社交的延续和补充,对大学生的社会生活有着多方面的影响。[2]特别是在新媒体时代下,大学生是使用网络社交媒体的主流群体,也是网络生活中最活跃、最积极的新方式的使用者。大学生作为网络社交平台使用的一大群体,同时也是网络新技术的创造者,他们在表情包的使用、制作以及传播上有着十分重要的作用,是什么原因使得大学生能够成为使用表情包的主力军呢?

(一)网络的普及性是表情包传播的前提基础

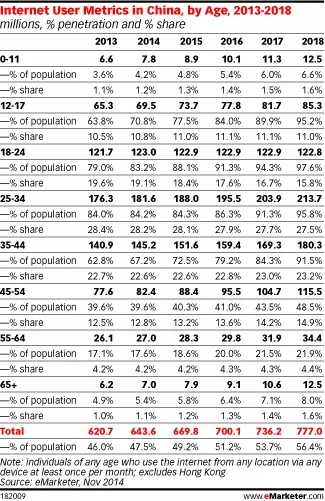

从表1我们可以看出,eMarketer2015年发布的网络使用情况调查统计显示,2014年18-24岁人群的网络普及率达到83.2%,其预测2014-2018年间这个比例还将会不断地增长,到2018年,18-24岁人群的网络普及率将达到97.6%。而网络社交生活是身处这个年龄段的大学生生活的重要组成部分。[3]由此我们看到,网络的高度普及使得越来越多的青少年更早地接触和运用网络社交媒体,QQ空间联合企鹅智库在2015年发布的《“95后”新生代社交网络喜好报告》宣称,“95后”是手机一族,QQ、微博、微信、贴吧是“95后”最喜爱的社交产品,“95后”对社交平台的接受度高,互联网社交已经成为“95后”的生活必备品,“带图说话”成为他们的社交模式。[4]同时,由于网络固有的虚拟性和隐秘性,能够减轻交往双方的心理负担,为大学生们提供一条缓解心理压力、寻求轻松交往的“沟通捷径”。[5]在2016年由百度贴吧联合“微表情”研究专家姜振宇发布的《95后网民表情包试用报告》热辣出炉,从成因、性别、地域和使用时间等多个维度解释了“三观一致可互撩,一言不合就斗图”的“95后”社交常态。百度贴吧“95后”网友产生的回帖中,有30%带有表情元素。[6]这样,大学生们可以毫不费力地使用网络社交媒体进行交流,在分享和传播表情包的时候他们更多的是反手点击发送,而不是面对面交流时的那种需要儒雅的形象和风度。

可以说,网络的高度普及及其自身固有的虚拟性、隐秘性、互动性、即时性等特点,使得大学生们在进行网络社交时能够更加便捷、迅速地传播和分享自己手中的表情包,这样也加速了那些能够使人赏心悦目、引起共鸣或极具趣味的表情包能够快速地散播到网络群体中,从而扩大表情包的使用人群,提高表情包的使用频率。

表1 eMarketer:网络使用情况调查统计

(二)表情包的亲和力是大学生频繁地使用的重要原因

据《中国青年报》报道,中国高校传媒联盟对全国5386名大学生的一项调查结果显示,88%的受访大学生表示在社交软件的聊天中会使用表情包,其中有37%的受访者表示在网络聊天中使用表情包的频率“很高,聊天离不开表情”。51%的受访者表示“表达情绪或有其他需要时使用”。频繁地使用表情包也使得大学生自发地制作自己专属的表情包。这些自己收藏或者制作的表情包成为网络社交平台上的大学生表达情绪、彰显个性、趣味社交的一大有力的工具,成为大学生网络社交生活中不可缺少的调味料。[7]表情包作为网络社交活动的一种非语言符号,展现了其强大的生命力和亲和力。从“Facebook两岸表情包”大战到“蓝瘦香菇”的走红再到“友谊的小船”、“达康书记的表情包”等掀起的表情包热,无不彰显着表情包在网络社交活动中的火热程度。而“看两会会场内外代表们的表情包”,“国庆兵哥哥表情包”等也拉近了网民与政府的距离,使得他们的形象更加亲切,更接地气,更受到年轻网民的喜欢。

“表情包”是作为一种可视化非语言符号,深受广大网民的青睐,主要是基于这些表情包具备了顺应时代热点、极具亲和力和幽默力等特点。而大学生又是这些表情包制作和传播的主力军,加上他们乐于分享的特性,使得某一系列的表情包在特定的社会热点助推下成为爆款,走向爆红。

(三)追求个性张扬是大学生使用表情包的强大动力

伴随着网络新技术的更新与发展,网络社交活动已然成为大学生社交活动中必不可少的一环,而大学生们又热衷于在网络社交中能够以轻松愉悦的形式进行交友和聊天,极具表现力的表情包就成为大学生追求个性张扬的表现形式之一。据调查显示,兴趣日益成为“95后”进行网络社交的一大驱动力,58.2%的“95后”有加入和自己兴趣爱好相关的网络社交群。[8]而大学生的社交模式大多是以“群组”见长,比如班级群、社团群、宿舍群等等各种学习、工作、生活的交流群组。在群组聊天中,活跃气氛尤其重要,而表情包则具有聊天聊不死的功能,在表情包的调剂下,群组成员能够很好地将聊天话题延续下去。正是由于表情包的蔓延传播具有非常强大的作用,能够引起群体反映,所以聊天群组里的“斗图”现象是极其普遍的。以Facebook两岸表情包大战为例,在Facebook上的激战带动了两岸网民的踊跃“参战”,原本的两岸互怼也渐渐地演变为部分互粉。这是一次网民自发地、十分接地气,带着“火药味”的两岸网络互动交流活动,许多网友都是“不打不相识”,但也在“互怼”过程中建立起比较好的友谊,增进了两岸的文化互动。这样类似的景况也经常发生在大学校园里的网络群组交流互动中。

正是基于这样的群组的互动聊天形式,使得大学生们的各种思想火花能够相互碰撞,也激发他们积极自制极具个性的表情动图,这样使得表情包在不断地分享、收藏和制作过程中得到不断地更新换代和更广泛地传播。据统计,使用表情包虽是网民惯用的表现形式,但是相比“80后”网民,“95后”网民对原创表情更情有独钟,使用原创表情和系统表情的比例为3:1。[9]在2017年11月下旬因微信表情包“乖巧宝宝”走红的创作者钟超能,“乖巧宝宝”的创作就是他在校期间完成的。据南方卫视报道,钟超能创作的“乖巧宝宝”系列表情包下载量1.5亿,发送量接近50亿,为他的创业带来了第一桶金:50万元。

三、 大学生热衷于表情包的思考

表情包作为传统网络表情符号的变体,俨然成为了网络社交活动的一种新的表达方式和文化现象。[10]在这种热潮地席卷下,大学生的社交行为活动受到了极大的影响,在为大学生进行网络社交活动提供极大的愉悦动力的同时,过度使用或泛滥使用表情包也给大学生的思想带来一定的负面影响。

(一)表情包在传播中过程容易产生误解

媒介即人的延伸,网络表情延伸了人的脸部表情肢体语言,甚至是模拟场,延伸人的情感。[11]表情包是在网络社交中担任着重要调剂和传播作用的新兴的非言语符号。哲学家皮尔士曾为符号下过一个经典定义:“一个符号(sign),或者说象征(representation)是某人用来从某一方面或关系上代表某物的某种东西。[12]”不像英语中的一个单词一样具有普遍意义。例如,“疼痛”一词的意义超出了一个人可以用这个词所指的任何特殊的感觉。人对之作出反应的符号如词语具有普遍的意义,不是因为不同的人以同样的方式对它们作出反应,而是因为词语代表着普遍的概念。[13]表情包从兴起到广泛使用,除了少部分腾讯团队制作的emotion系列表情包能够比较长远地流传到今天,许多表情包尤其是以真人配上文字的表情包都没有能够长期的生存。一张黄子韬的表情包可以配上生气的表情也可以配上自黑的文字,但终是会横看成岭侧成峰,每个人眼中同一个表情包可能理解都不尽相同。以“露齿眯眼笑”这个表情符号为例,研究人员认为细微的细节导致人们对表情符号的解译有所不同,例如表情符号脸颊的明暗度或者眉毛的倾斜度。表情符号的错误传达会在不同操作系统下表现的更加糟糕。还拿“露齿眯眼笑”这个表情符号为例,在微软、三星、LG或者谷歌手机上它被认为是正面情绪,然而在苹果设备上却被认为是负面的。所以一名iOS用户可能试图利用带有负面倾向的表情符号传达他的想法,但最后却变成传达一条更加积极的消息。[14]

据TheVerge网站报道,虽然表情符号可以填补文字缺失,但在翻译过程中可能会丢失它真正的意思。根据美国明尼苏达大学双城分校的一项最新研究,人们对表情符号的解译也各不相同,即使用户之间的聊天是基于相同的操作系统。[15]以微笑表情为例,该表情原本是表示积极向上、礼貌和欢快的情绪,而在部分大学生眼中则演变为讽刺、消极、尴尬的情绪。不同年龄阶层对同一表情包也会有着不同的理解,同样的微笑表情,在老年网民中仍表示积极的含义,而在年青网民的眼中却是相反的含义表达,进而导致这种差别性理解在网络沟通上的容易产生误解和不畅。

(二)表情包容易对权威声音产生冲击和消解

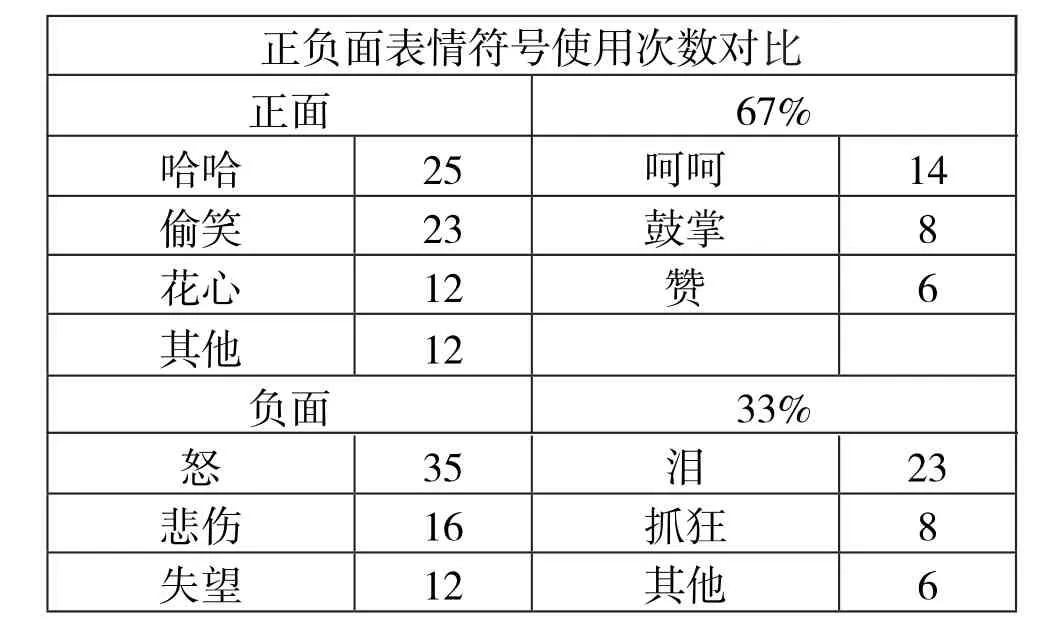

Kantar:2015年中国社交媒体影响报告——信息图显示,用户在使用小黄脸表情符号中,正面的表情符号占67%,而消极的表情符号占33%,在一定程度上使用表情符号传递的更多的是正面的情绪。[16]

表2 正负面表情符号使用次数对比

从“人民的名义”、“我们是谁”、“战狼2”等2017年流行的表情包中不难发现,这些来源于影视剧或自创的表情包能够在网络环境下获得广大网民赞许主要是基于这些话题与我们的日常生活息息相关,再看2016年中国军网以《看两会会场内外军队代表委员们的“表情包”》为主题,专门制作和合理编排一组军队代表委员与会期间的“表情包”,解放军报社记者直接将镜头对准军队代表委员的一系列表代表委员在不同场景的不同神情态,一目了然,构成了2016年两会的“军人表情”。军人的“表情包”严肃不失活泼、团结不失紧张,让受众感受到原来一向以威武雄壮形象示人的解放军也会如此“接地气”“有人气”,平添了几分温暖亲近。[17]这些都是表情包为社会传播正能量而精心制作的,也由此获得广大网民的好评。

但是,由于网络自带的虚拟性与隐秘性使得部分表情包制作者放松了对自我政治素质修养和自我管理能力的要求,制作出一些以冲击颠覆社会主流文化、冲击权威、消解主流价值观念为“卖点”,宣扬和传播消极、阴暗、负面的社会情绪的表情包。[18]如在2017年上映的慰安妇题材纪录片《二十二》被制成恶搞的表情包引来广大网民的批评,这批表情包漠视了历史,严重地伤害了人们的情感,并造成了十分恶劣的影响。如何避免类似的情形出现,我觉得一方面需要大学生在社会生活中培养爱国主义精神,另一方面也要在网络社交活动中提高自身的道德素质和媒介素养。在热点事件和话题中保持冷静的思考,不能盲目地追求潮流,哗众取宠。