雷慕沙、鲍狄埃和儒莲《道德经》法语译本及其译文特色比较*

2018-10-10

一、欧洲早期《道德经》法语译本

1823年,法国汉学家雷慕沙(Abel Rémusat,1788—1832)发表了《论老子生平及其观点》(Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu,1823)一文①Abel Rémusat, Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu.Paris: Imprimerie Royale, 1823.,内有《道德经》的几章法语翻译,是欧洲较为重要的译本。雷慕沙因在法国国家图书馆工作,因缘际遇得以接触到明清来华耶稣会士翻译的中国经典片段,其中包括《道德经》的拉丁语、法语译本残篇。这个译本可能是自华返欧的耶稣会传教士马若瑟(Joseph de Prémare,1666—1736)完成的译文手稿。雷慕沙受此启发,转而研究《道德经》。前面提及雷氏所写文章,包含了《道德经》第一、十四、廿五、四十一和四十二章的法文及拉丁文翻译。雷氏自道写作此文的宗旨在于,通过列举《道德经》中相关章句,证明老子的思想与古希腊哲学家学说有某种相似之处,其最终目的在于证明老子思想源自于西方。雷慕沙继承耶稣会前辈的观点,认为《道德经》第十四章“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一”中的“夷”“希” “微”三字殊不可解,必须合起来看,意为希伯来语中的上帝之名“耶和华”。进而他还推断出:老子的思想受过希伯来宗教的影响。此论一出,争议蜂起。

雷慕沙的法译本和对《道德经》的看法,并不能让人信服。他的两位学生——鲍狄埃(Guillaume Pauthier, 1801—1873)和儒莲(Stanis las Julien,1797—1873),分别以法语重译《道德经》,并在一些文章和评论中回应了老师的观点。故而,雷慕沙、鲍狄埃和儒莲三人的《道德经》法译本,作为早期法国汉学的代表,具有一定的可比性。下文将勾勒出这三个译本的源流衍变,并以三者对老子思想的定位和翻译,探究《道德经》三个早期法语译本的特色和复杂的学术史背景。

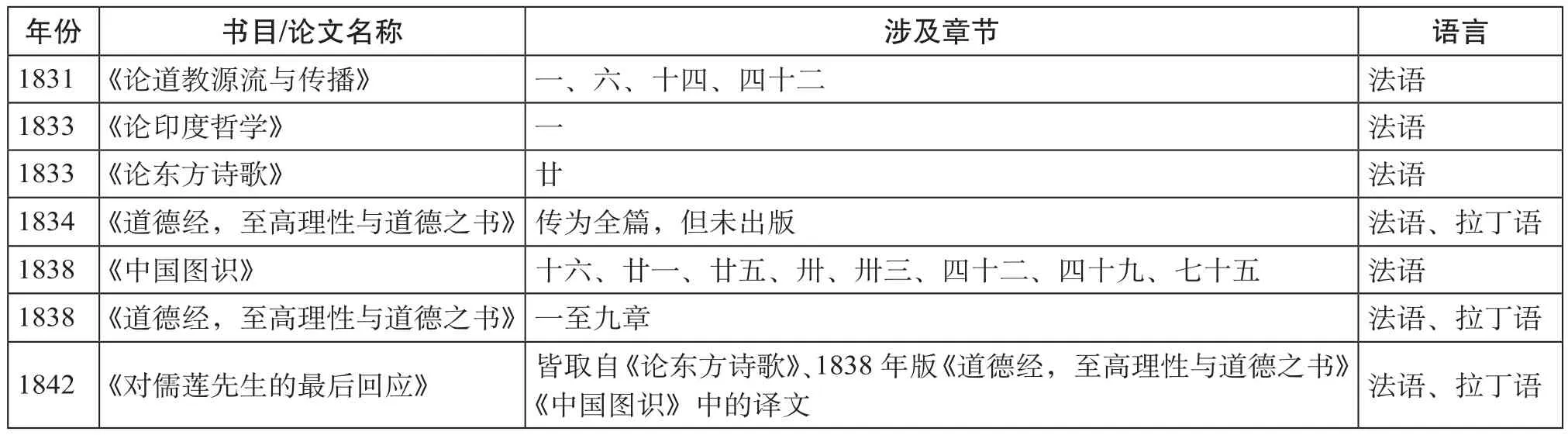

鲍狄埃首先对其师雷慕沙的观点做出回应。鲍氏先后有七个版本的法语或拉丁语翻译的《道德经》,具体情况如表1所示。

表1:鲍狄埃法语拉丁语双语翻译《道德经》情况表

1831年,鲍氏发表了一篇题为《论道教源流与传播》(Mémoire sur l’origine et la propagation de la doctrine du Tao ou la raison suprême)①Guillaume Pauthier, Mémoire sur l’origine et la propagation de la doctrine du Tao ou la raison suprême.Paris: Imprimerie de Dondey-Dupré, 1831.的论文。在此文中,他论证出老子的思想源自于印度,与希伯来宗教并不属于同一体系。文中列举出了《道德经》部分章节(第一、六、十四和四十二章)的译文,并与印度教的“圣书”内容做对比,主要讨论了老子思想中的宇宙起源观。1833年,鲍氏将科尔伯克(H.T.Colebrook, 1765—1837)的论文集《论印度哲学》(Essais sur la philosophie des Hindous,1833)②Guillaume Pauthier, Essais sur la philosophie des Hindous.Paris: Firmin Didot, 1833.译成法语出版,书中附有《道德经》第一章的法语译文,与1831年《论道教源流与传播》一书中的译文相差不大。同年鲍氏在其所撰《论东方诗歌》(De la poésie orientale,1833)③Guillaume Pauthier, 《De la poésie orientale》, Revue Encyclopédique, tome LVIII.Paris: Au bureau de la Revue Encyclopédique,1833.一文中,还附有《道德经》第二十章的法文翻译。

1838年,鲍氏在其编著的《中国图识·第一部》④Guillaume Pauthier, Chine ou la description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire, d’après des documents chinois, première partie.Paris: Imprimeurs-Libraires de l’institut de France, 1838.鲍氏在《对儒莲先生的最后回应》中将此书称为“Description de la Chine”,故下文中亦沿用此简称。一书中,介绍了老子及其学说,同时还附上了数章法语译文,分别是第十六、廿一、廿五、卅、卅三、四十二、四十九和七十五章译文。鲍氏指出其讨论的宗旨在于展现老子学说与印度佛教教义、基督教神学的某种相通之处。同年,他又出版了《道德经》译文的前九章,取名为《道德经,至高理性与道德之书》(Le Tao-Te-King ou le livre révéré de la raison suprême et de la vertu,1838)。有趣的是,这一版本有些章节的译文与1831年译本并不相同。由此可见,作者对原文的理解以及持有的某些观点或有转变,也有可能是因为他一直在修订译文。例如在1831年译本中,“玄之又玄”中的“玄”被认为是印度教中的神明“黑天”(Krichnâ),地位高于“道”,而在1838年译本中,“道”则已成为“至高的本源”(le Principe Suprême),这说明了鲍氏的观念越来越接近于《道德经》所表达的准确的意涵。

雷慕沙的另一位学生儒莲的法译本,是与鲍氏同一时段准备的。1842年,儒莲在巴黎的皇家印刷所出版了其法译《道德经》,题为《道德经,道路与道德之书》(Tao-Tseu Tao-Te-king,Le livre de la voie et de la vertu,1842)⑤Stanislas Julien, Lao-Tseu Tao-Te-King, le livre de la voie et de la vertu.Paris: Imprimerie Royale, 1842.。这是第一个完整的法语全译本。儒莲在此译本的导言中指出:《道德经》的十四章中的“夷” “希” “微”三字有其各自的意义,并非如雷氏所说是单字无实意而三者合一即为“耶和华”(Jehovah)一字的变体。⑥Ibid., pp.10-11.然而,儒莲自我辩解说:他并无意讨论老子学说与西方哲人思想的某种相似性,而是希望将这段公案留给“致力于历史和哲学的学者”①Ibid., p.18.,让后来者再作详论。

如果将早期《道德经》的法语翻译,以及雷慕沙、鲍狄埃和儒莲三个译本的动机做一个简要的对比,可发现:儒莲较忠于原著,其翻译动机较为纯粹,即客观地理解原文,进行科学的学术研究。在儒莲的翻译中,他对《道德经》的理解和译词,更加忠实于原文,译文风格也与原文更为贴近。值得注意的是,儒莲在用法语翻译《道德经》时,参照了许多著名的笺注本,并且他还承认《道德经》的阐释在后世的流传过程中已加入了道教和佛教的元素。儒莲知道在中国历史上儒释道三教曾有一定的交融,因而他征选的各家注释中也包含了来自佛家和儒家立场的观点。儒莲所选注本中,代表佛家的是苏辙的《道德真经注》、释德清的《老子道德经解》和葛长庚的《道德宝章》;代表儒家的是焦竑的《老子翼》,此书还收录了宋儒司马光、吕惠卿和元儒李息斋等人的注解;代表道家的是王弼的《河上公章句》、薛蕙的《老子集解》、吕祖或纯阳真人的《道德经释义》及王一清的《道德经释辞》。薛蕙本是儒莲参考最多的注本。

据鲍狄埃撰《对儒莲先生的最后回应》(Vindiciae sinicae: dernière réponse à M.Stanislas Julien, 1842,下略为《最后回应》)②Guillaume Pauthier, Vindiciae sinicae: dernière réponse à M.Stanislas Julien.Paris: Imprimeurs-libraires de l’Institut de France,1842.可知:1834年,鲍氏曾向皇家印刷所提交过一份《道德经》法文及拉丁文全译文,希望在该厂出版,却惨遭拒绝。当时审查鲍氏书稿的人正是儒莲。鲍氏指出,两人当时曾在一起讨论过译文的前几章,他还为儒莲讲解后者未能弄懂的地方。儒莲自1826年开始着手研究《道德经》,数年来未有任何实质性的进展,却在鲍氏的出版申请被拒之后两年,即1836年,在《亚洲学报》上发表了其自译的《道德经》上半部《道经》的法译文。也因而,儒莲抢得头筹,享有“欧洲全本完整翻译《道德经》的第一人”之美誉,并且一直极力否认鲍氏曾在他之前向皇家印刷所提交过完整的译文。鲍氏直到1838年才自费出版了《道德经》译文的前九章。鲍狄埃仅在《最后回应》一文中引用到1834年译本的内容:他将自己已出版过的译文与儒莲本进行比较,其中几处注脚还提及1834年译本与正文中的译本相比在用词上的增删。

鲍氏在《最后回应》一文中,反驳了儒莲的一部分批评,指责儒莲过于自负、颠倒是非,批判儒莲本名过其实。最后还附上自己发表过的译文与儒莲本作对比,详细列举后者存在的种种错误。③Ibid., pp.95-97.鲍氏想通过两种译文的对比,来证明其理解和翻译《道德经》要比儒莲更胜一筹,同时遣责此前儒莲私下阻挠其译本的出版,并说服读者相信他曾经历的极不公正的遭遇,最后表明他的法译本——而非儒莲译本,才是欧洲最早的全本《道德经》法译本。

二、译“道”

(一)雷慕沙的翻译

在《论老子生平及其观点》一文中,雷氏采纳了马若瑟的部分观点,即他认为从词源学上看,“道”这一词所指是第一动力或“动”之本源;并指出,此后该词被道家信徒升格为“原初的理性”或“创造世界的灵智”,如同精神支配肉体一样,“道”支配着世界。

雷慕沙对《道德经》的看法,掺杂了许多宋明理学的内容。雷氏认为《道德经》晦涩难懂,经文中所用的词汇有时并非其常见含义,显然是老子有意为之的结果。他引用朱棣《御制性理大全序》中“圣人未生,道在天地。圣人既生,道在圣人。及人事不可以训。故先王藏于金滕之匮”几句来佐证这一观点。这一句并非孤证,而是他乐于征引解释的名句。他在论证第一章中“常无欲以观其妙”一句时,便说这是宣扬摒除情感,与毕达哥拉斯(Pythagoras)“去除情感以享宇宙之和谐”类似,又征引“圣人未生,道在天地。圣人既生,道在圣人”一句来佐证。由此可见,雷慕沙这方面的理学渊源。他在论证“人法地,地法天,天法道,道法自然”这一句的思想与柏拉图(Plato, 427BC—347BC)、普罗提诺(Plotinus, 204—270)等人相似时,还征引了二程的“一人之心即天地心”的观点。此外,雷慕沙还在《亚洲杂论新编》卷二(Nouveaux Mélanges Asiatiques, tome II, 1829)中介绍中国宗教情况时,提到了“三教合一”一词,认为儒道二教有许多相同之处。这一点应该是在考察了宋明性理之学后得出的结论。

雷慕沙与耶稣会前辈汉学家相同,沿用了“理性”(raison)一词来翻译“道”一词,尽管他并不认为这种翻译是完美而忠实的。他还指出:唯有希腊文“λόγος”(逻各斯)一词,才能最好地解释“道”。因为这个希腊词同时包含了“至高的存在” “理性”和“话语”三重含义,同时也具有“说话的行为” “分析推理”和“复归于理性”(rendre raison)等含义,这些含义与“道”所寓的含义相近。在这种基础上,雷氏从比较的视角出发,来对比老子的哲学与西方的哲学理念。他指出,老子的“道”类似于柏拉图哲学中那种主宰宇宙的“理性”(逻各斯/logos),或可以等同于斯多葛派(Stoics)哲学中的“理性”(raison),甚至是基督教福音书中的“上帝的理性”,以及印度婆罗门教经书中被基督教神学家奥利振(Origène)翻译成希腊文“λόγος”(逻各斯)的名字。笔者认为:这种较为随意的妄加比附,在现在看来当然是不成立的。或许雷氏只是看到各种文明系统和哲学体系中与“理性”相关的概念有某种可类比性,然而他没有也无法提供任何论证,也不曾认真考虑过上述各哲学体系在系统上和产生时间上的差别。雷慕沙对《道德经》中所蕴含的宇宙观念,与早期来华后返欧的耶稣会士相似,他们都认为“道”与主宰宇宙的“理性”是相同的,因为这种宇宙起源观具有一定的普遍性。这种观念,也体现在雷氏对《道德经》第一章的翻译中。

雷慕沙对《道德经》首章的内容,列举出三处与西方思想较为相似的地方。一、原经文中“理性无名” “理性有名”的对立,类似于柏拉图的信徒所阐述的宇宙诞生前后状态的对立。二、“摒无欲”的理念,类似于古希腊哲学家毕达哥拉斯的一个观点,即“摒除情感与欲望,以达到与宇宙的和谐”的主张。三、章末的“一切精妙之物”(玄之又玄),实质上与柏拉图所说的“众神” “星宿”与“魔鬼”相同。然而,雷氏在文中所提到的古希腊、罗马时期的哲学思想,只可说各自与《道德经》的某几句在含义上或形式上相近,而并不具有系统上的相似性。而且,他在论证过程中,不时在引用注本解释老子原文后,直接将注本中的释义与西方哲人的学说相比较。而各注本有其主观性,不可作为老子原意来解。通观全文,雷氏所引注本并非唯一,对各注本的优劣与取舍也并无说明。可以说,雷氏的论证并非严密可靠。

其次,雷慕沙经常将老子的思想与柏拉图(学派)的思想做近似的类比。他将“人法地,地法天,天法道,道法自然”译为“人于地处得其特征与原型,地得之于天,天得之于理性,理性得之于自身”。①Rémusat, Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu, p.22.雷氏认为这与柏拉图的思想 “人与世界相像,是天地的仿造物,是世界的缩影”相吻合。然而,他旋即援引了程子的话语“一人之心即天地心”来对比柏拉图的思想,并将程子与老子的观点归为同一类,以便与西方哲学做对比研究。然而这种对比不能解释任何问题。雷慕沙还将“道生一,一生二,二生三,三生万物”一句,与柏拉图学派的思想做了比较。他认为:这一句的“二”是指“两个本源”,即“天之本源”与“地之本源”,或“重气”(l’air grossière)与“以太”(l’éther)。这个“以太”源于古希腊的“以太论”,也是19世纪物理学家常用的概念,如今看来这个概念已经是一个过时的错误的物理学词汇。詹姆斯·麦克斯韦(James Clerk Maxwell,1831—1879)在为1878年版的《不列颠百科全书》(Encyclopedia Britannica)撰写的条目中写道:“整个空间到处弥漫着以太。”②[美]阿克塞尔著,薛密译:《上帝的方程式:爱因斯坦、相对论和膨胀的宇宙》,上海:上海译文出版社,2014年,第619页。这个概念在19世纪末被谭嗣同用来论证他的“仁学”思想。谭氏认为“宇宙之本体,就是物理学中的所谓‘以太’(Ether),充满宇宙,只此一物……”③郭湛波:《近五十年中国思想史》,长沙:岳麓书社,2013年,第16页。由此可见,雷慕沙的错误解读,并非孤例。雷氏循此思考模式,还认为“道生一,一生二,二生三,三生万物”这一句中的“三”则是指“两个本源”与“气”(souffle)。因而,本句展现的是“灵智”(l’intelligence)与“物质”(la matière)是如何被“气”所联结而产生和谐,即“冲气以为和”。雷氏还将“故物或损之而溢,或溢之而损”解为“万物凭借‘气’或‘宇宙灵魂’获得增长,而‘气’又因它们的消减而增加”。他还认为,根据毕达哥拉斯和许多古希腊哲学家的观点,“灵魂”(l’âme)也不过是“以太”(l’éther)的载体,为“以太”的一种显现。这种观点,雷氏并没有提供更多的论证材料,现在看来其实也是与《道德经》没有多少关系的妄加比附。

(二)鲍狄埃译本的情况

鲍狄埃是为了回应其老师雷慕沙的观点而开始对《道德经》进行翻译和研究,而且他在研究中国文化、印度宗教和古希腊哲学的过程中,逐渐修订或改写了自己的译文和阐释。例如,在1831年《论道教源流与传播》一文中,鲍氏偏向以印度教的宗教思想来解读《道德经》,然而在1838年出版的法文、拉丁文译本《道德经,至高理性与道德之书》与《中国图识》的法语译文中,他则是在肯定老子曾受印度思想影响的基础上偏向于发掘《道德经》中与基督教精神相一致的内容。这两个时期的译本有的地方差别之大,甚至可以看作是两种完全不同的解读。由此也可以看出译者鲍狄埃的思想演变情况。故而,我们下文的分析,有必要将鲍氏前后两个时期的译本放在一起讨论。

1.《论道教源流与传播》中的译文

鲍氏在《论道教源流与传播》一文中,还试图通过分析《搜神记》一书中老子传说的片段,来解释老子思想与印度宗教思想的吻合之处,从而推断老子学说源于印度。据鲍氏所记,他所参考的文本并无句读。鲍氏对文段的断句与目前通行的版本有不少出入,这也直接影响了他解读的准确性。

文中所附的首章译文如下:

Le Tao peut être exprimé, mais par des paroles qui ne sont point communes.

道可被言说,但须用非寻常之言。

S’il pouvait être nommé, ce serait par un nom étranger au langage habituel.Le Rien se nomme l’origine du ciel et de la terre.L’Être se nomme la mère [lvorigine, la source, la cause]de toutes choses [de l’univers].

它若可被命名,当是用异于寻常之言语[作为名字]。“无有”,为天地之本源,而“存在”,则被名为(宇宙间)一切之母。

C’est pourquoi l’éternel Rien se plaît à contempler son excellence merveilleuse; c’est pourquoi l’éternel Être se plaît à contempler ses œuvres imparfaites, son existence limitée.

因此永恒之“无有”乐于观想其卓越精妙之处;因此永恒之“存在”乐于观想其不完美之作、其有限之存在状态。

Ces deux [principes] procèdent d’une même origine, mais avec des noms divers.

这两种(本源)共有一母源,而名称各异。

Réunis [en un seul principe], ils sont nommés Hiouan, et ce Hiouan est le suprême Hiouan; c’est la porte [ou la source] de toutes les perfections.

合而为一个本源,它们就被称为“玄”。这“玄”是至高的“玄”,是一切完美之门户(或源头)。

鲍氏在此章译文的注释中,将“道”称为“原初的‘一’”,将“无”释为吠陀和《薄伽梵歌》的吠檀多哲学(Védânta)中的“非存在”(l’asat),“有”则是“存在”(le sat)、“《易经》中的第一本源(阴),以‘道’的名义分化出各种力和能量”,而“玄”即“黑天”(Krichnâ),地位高于“道”。由此可见,鲍氏将“阴” “有”等同于“自性”(Prakriti),“道”等同于“大”(mahat)或“统觉”(bouddhi),即鲍氏所说的“灵智”(l’Intelligence)。

2.1838年译本与《中国图识》中的《道德经》译文对比

在1838年译本中,首章的译文有了较大的变化。从中可明显看到鲍氏对“道”的定位的变化:

La voie droite qui peut être suivie dans les actions de la vie n’est pas le Principe éternel,immuable, de la Raison suprême.

能被生命的行为所遵循的正道,便非永恒之准则、至高之理性。

Le nom qui peut être nommé n’est pas le Nom éternel et immuable.

可被命名之名,便非恒久不变的名。

Désigné sous le nom de Non-Être, ou considéré dans son état de négation de tous les attributs inhérents à l’existence matérielle,ce Principe suprême est la cause efficiente et primordiale du ciel et de la terre;

在“非存在”的名义下,或在与物质存在的一切固有属性相反的状态下,这至高的本源是天地(的形成)最原始的动因;

désigné sous le nom d’Être, ou considéré dans son état d’existence corporelle, c’est la mère de tous les êtres.

在“存在”的名义下,或在其有形之物的状态下,这是一切事物之母。

C’est pourquoi l’éternel Non-Être éprouve le désir de contempler sa nature imperceptible aux sens, sa nature merveilleuse et divine,inaccessible à la raison humaine;

因此永恒的“非存在”欲观想其用感官无法察觉的、神圣卓越的、人的理性不能达到的性质;

C’est pourquoi l’éternel Être éprouve le désir de contempler sa nature limitée, sa nature corporelle phénoménale.

因此永恒的“存在”欲观想其有限的、有形的、可感的性质。

Ces deux natures ou modes d’être du Principe suprême ont la même origine et se nomment cependant diversement;

这两种“至高本源”的性质或存在方式同出于一源而名称各异;

ensemble on les appelle l’indistinct et profond comme l’azur du ciel; cet indistinct et profond comme l’azur du ciel, porté au dernier degré, est la source de toutes les intelligences merveilleuses inaccessibles à la raison humaine.

人们将此二者统称为“如天一般含混深邃的蓝色”,这“如天一般含混深邃的蓝色”到了极致,就是一切人的理智无法达到的非凡智慧的根源。

在1838年这一版本中,“永恒之准则、至高之理性”“天地之始”“万物之母”都归到了“道”的名下,“无”和“有”被认为是“道”的两种存在方式,“道”成了唯一的宇宙本源。“玄”作为对“道”的一种描述,被译作带有印度教色彩的“天蓝色”,不再被视为最高的神。第一章的译文中还附有鲍氏对“道”的字义流变的论述。鲍氏认为“道”的本意是“明智的方法”(marche intelligente),后来才发展为“道路”“正道”(voie droite),再后来才引申为形而上学的“美德之道”、言行的准则。1838年这个译本有许多地方参照了明代人薛蕙《老子集解》的注解。比如,第一句“道可道”的第一个“道”字,鲍氏沿用前人译为“至高的理性”(la Raison suprême),第二个“道”字则被理解为“实行”“实施”(pratiquer),或“遵循”(suivre),并征用了薛蕙的注解,即“可道如‘礼不虚道’之道”。①《礼记·礼器》:“苟无忠信之人,则礼不虚道。”见杨天宇撰:《礼记译注》上,上海:上海古籍出版社,2010年,第302页。此外,在这一版译本中,鲍氏分别用“理性”(raison)、“本源”(principe)和“灵智”(intelligence)三词来指代“道”。在首章的简介中,鲍氏引用了雷慕沙对“道”的解释,肯定了其具有“理性”和“本源”的概念。而如上文所述,鲍狄埃在此译本中已放弃套用数论派的宇宙起源说,故此本中的“灵智”(intelligence)一词,应已不再具有“大”(mahat)的含义。

在1838年的这个版本里,鲍氏似乎在坚持“老子受到印度思想影响”这一观点的基础上,将目标转向了寻找老子学说中与基督教精神相同的地方。在1838年出版的《中国图识》里,他已通过分析“周穆王西游”②Pauthier, Description de la Chine, p.95.与“秦穆公下葬”③Ibid., p.109.两个事件情节,证明老子可能受到“中国以西地区”思想的影响。①Ibid., p.113.他指出:“老子的学说有一个突出的特征,与印度佛教的教义、福音书的布道是一样的,即对人类和一切自然生物的怜恤。”②Ibid., pp.111-112.鲍狄埃在文中总结道:“正如圣奥古斯丁所说,真正的宗教是为了实现救赎。这应归因于人类历史上共同的源头,即源于一种本质上是统一的东西,如真理或上帝。一些原始的宗教其实便已蕴含了基督教的精神了。他们和历史上自福音书出现后完全发展起来的基督教,可谓是同出一个本源。”③Ibid., p.117.这里鲍氏的观点有二,一是以基督教为参照标本点出了宗教的共同特性,二是在这种对比的过程中顺带抬高了基督教的精神,将其放在所有宗教的源头位置。

最后,鲍狄埃常引用《易经》的一些章节来阐释《道德经》的内容。然而他的讨论没有系统性,仅是随着他的联想做列举而已。比如,他在《论道教源流与传播》一文中仅摘出阴阳一对概念,并认为这是中国哲学中普遍存在的讨论内容。鲍氏认为:老子的思想源于印度,故而可以用印度教中的相似理念来释解。到了1838年的拉丁语、法语重译本,鲍氏在该译本中对比的参照物不再是印度教的思想,而是将新扩增的许多基督教内容变成主要的参照对象。他援引的《易经》的章句,也颇有基督教思想的影子,比如他将“圣人”的形象描绘成一位心系万物又为万物所爱的人格化的神。

(三)儒莲译本

儒莲与雷慕沙的观点不同。他既不相信“老子西行说”,也不赞同道教西传中亚的说法。雷氏“老子学说源于古典西方哲学”的观点与鲍氏“老子学说起源于印度”的观点都是建立在“老子西行”传说的基础上的,而儒莲在其1842年《道德经》法语译本的序言中,则对这个故事的真实性提出了质疑。他认为,虽然《史记》也提及“老子西行”,但究其本源,这一类故事似乎都源自于东晋葛洪的《抱朴子》中关于老子的传说,故而其可信度也大打折扣。另外,儒莲指出,法显和尚在《佛国记》中提到的“道人”本指佛教徒,但柯恒儒(Henri Jules Klaproth, 1788—1835)错将“道人”一词与指道教徒的“道士”混同,因而产生了道教在东晋时期就已传播到了中亚甚至是印度的错误结论。

儒莲对“道”的翻译,与雷慕沙和鲍狄埃的翻译也大有不同。他反对将“道”译成“理性”,或译为柏拉图式的“理念”。他指出:“我们很容易就能达成这样的共识:最确切地理解老子学说中‘道’的含义便是询问他本人,或者征询与他同一学派或与他生活的时代最接近的哲学家……然而,依这些哲学家所见,‘道’之所指,是非行动、无思想、无判断、无灵性的。”④“Le Tao est dépourvu d’action, de pensée, de jugement, d’intelligence”.Julien, Lao-Tseu Tao-Te-King, le livre de la voie et de la vertu, p.6.他认为,《道德经》原文中一些章句,诸如在“使我介然有知,行于大道”、“大道甚夷,而民好径”、“吾不知其名,字之曰道”等句中,“道”均为“道路”之意,故将“道”译为“voie”(道路)最为妥贴。除了将“道”字译为“voie”之外,儒莲还将“道”字音译为“Tao”,而此词又具有两种含义:一是指精妙之“道(voie)”,万物都赖之而诞生;二是指通过保持与“道(Tao)”一样无行、无思、无欲,对它进行模仿。

马若瑟手稿《中国古籍中蕴含之天主教要义遗存》(Joseph Prémare,Vestiges des Principaux Dogmes Chrétien Tirés des Anciens Livres Chinois,avec Reproduction des Textes Chinois.Paris: Bureau des Annales de philosophie chrétienne, 1878)的编者曾批评儒莲将“道”字音译为“Tao”几乎相当于没有翻译出来,并批评儒莲受“某几位传教士”影响而错认为中国人皆是无神论者或唯物主义者。这一指责其实毫无根据。虽然儒莲的1842年法译本没有具体讨论到中国的宗教思想情况,但是他其实在该译本的序言中已经解释了“道/Tao”有“精妙之道”的抽象含义,对此词也有较为清晰的定义。

其首章译文如下:

La voie qui peut être exprimée par la parole n’est pas la Voie éternelle; le nom qui peut être nommé n’est pas le Nom éternel.

可以言表之道非永恒之“道”,可被命名之名非永恒之名。

(L’être) sans nom est l’origine du ciel et de la terre; avec un nom, il est la mère de toutes choses.

(此存在)无名则为天地之源,有名则为万物之母。

C’est pourquoi, lorsqu’on est constamment exempt de passions, on voit son essence spirituelle;lorsqu’on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée.

因此常摒除情感,则见其精神之本质;常葆有情感,则见其有限之形式。

Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents.On les appelle toutes deux profondes.Elles sont profondes,doublement profondes.C’est la porte de toutes les choses spirituelles.

此两者同出一源而其名各异,皆被称为“深邃”。此两者之深,深邃非常。这是一切精神上的事物之门。

从这段译文可以看出,儒莲本与雷慕沙、鲍狄埃的译本相比较而言,一方面去除了基督教或印度教的宗教色彩,另一方面也未曾套用西方哲学的概念来解释原文,对老子思想也未置褒贬,态度较为中立。在翻译方法上,儒莲与雷氏较为相像,译文正文多用直译,宁取异化而不将其归化入欧洲的思想传统。而且,儒莲为了使译本显得更加客观,在每一篇的文后注释中,还附上了各家各派的注解以及自己采用的解释。儒莲在编译注释时也有一些考量,常常略过注者个人评论和引章据典的部分,只截取与文义直接相关的内容;遇到篇幅较长的释文,也会梳理整合,尽量使之简洁,并不囿于字句。

儒莲本与鲍译本相比,前者选用的词汇相对中性,多数采用直译,句法较为简单,保持了一种相对简洁的文风,其译文还原度较高。鲍译本的文风则有异于此。鲍氏认为《道德经》属于诗歌的范畴,故在处理译文时多有咏叹的形式,而且往往会添加一些解释性的词汇。另外,他还往往将《道德经》一些陈述性的句子,通过分行,译成类似于重章复沓、反复感叹的颂歌。这种文体形式,无疑增添了原文所不具备的种种抒情性。鲍氏在《中国图识》一书中还写道:“《道德经》原文几乎全部由不规律的诗句组成,句尾的韵脚经常是重复的。为了更方便读者记忆,其行文简洁至于极致。这两种文本特征,类似于宗教的文本,比如适用于通过口耳相传的印度哲学和宗教。”①Pauthier, Description de la Chine, p.114.他在《论东方诗歌》一文中,也表达了类似的观点,认为《道德经》中常有不规律的或自由的(libre)诗句,这在酒神赞美诗中也能找到相似的例子。

小结

早在18世纪,马若瑟便在其拉丁文手稿中留下了对《道德经》部分章节的翻译,随后雷慕沙在《论老子生平及其观点》中提到,柏应理(Philippe Couplet, 1623—1693)与韩国英(Pierre-Martial Cibot, 1727—1780)等人发表了一些关于《道德经》及老子思想研究的著作。之后雷氏发表自己的理解和译文,其两位学生鲍狄埃和儒莲对老师的观点做出回应,且有各自的译本。后来至1878年,奥古斯丁·博纳特(Augustin Bonnetty,1798—1879)与 保 罗· 佩 尔 尼(Paul Perny,1818—1907)二人不满雷氏、鲍氏和儒莲的译本,直接将马若瑟的手稿译为法文出版,并在书中加入了对前三者译本的评论,其中包含中国人是否无神论者的争论,对儒家思想与道家思想关系的不同理解,以及中国的哲学思想是本土的还是源于西方等问题。各方观点不一,背后的目的也不尽相同。

关于以上三个法译本中“道”的译法,博纳特与佩尔尼曾有过相关的评论。1878年出版的法译马若瑟手稿《中国古籍中蕴含之天主教要义遗存,附中文复印件》第五章开篇有一段编辑者对雷氏、鲍氏、儒莲三人译“道”的评价。②Augustin Bonnetty, Paul Perny, Vestiges des principaux dogmes chrétien tirés des anciens livres chinois, avec reproduction des textes chinois.Paris: Bureau des Annales de Philosphie Chrétienne, 1878, pp.113-116.该书的编者认同马若瑟的译法,认为“道”应有两层含义,一是“上帝的话语(如“上帝说要有光,于是就有了光”)”,二是“灵智”(l’intelligence),即圣经《诗篇》第118篇中所说,上帝的话语给予其子民灵智。编者据此批评雷氏、鲍氏的译法“理性”(raison)只顾及到了“灵智”(l’intelligence)一层而未体现出“话语”的含义。博纳特与佩尔尼出版马若瑟的手稿,有一个特别的宗旨,即想通过耶稣会汉学家的学说来说服中国人:大家本就共出一源,本该有一种共同的信仰。这种解释思路,实际上是一种将他者文化纳入《圣经》学解释体系的东方主义式的解读。在儒莲本已被认为是较为客观的、权威的译本的时代,仍然有此等评论,可见当时的法国汉学家和一般知识分子对于中国经典的不熟悉和误读的程度有多深,或者说,他们如何一厢情愿地将对《道德经》的阐释引向基督教阐释体系中去。

在雷氏和鲍氏的两个译本中,我们看到一种泛宗教主义在翻译背后起了关键性的作用。而儒莲的翻译多数采用直译的方式,句法较为简单,选用的译词相对中性,保持了一种简洁的文风,其译文还原度较高。这方面可以看出儒莲摒弃了以往译者的那种泛宗教主义和东方主义色彩的阐释,呈现出了较为客观的面向。至于三者的翻译动机,除了希望通过学习异国经典了解异教中国之外,是否还有其他?限于学力、资料的匮乏和篇幅,本文没能具体分析这些方面的背后原因。比如,雷氏与鲍氏的种种对比在如今看来都较为令人生疑,他们认为中国某种思想与西方或印度哲学思想相近时,往往倾向于判定前者是“借鉴者”,而似乎不曾考虑该思想为“中国原生”的可能性。这些或许是后来者要讨论的问题。

《明清之际西方传教士汉籍丛刊》(第二辑)简介

由复旦大学周振鹤教授主编的《明清之际西方传教士汉籍丛刊》,继2013年出版第一辑后,2017年继续由凤凰出版社出版第二辑,共收录明清间西学汉籍点校本23种。其中以利类思(Louis Buglio)、安文思(Gabriel de Magalhens)译《超性学要》(三十卷,附目录四卷及《复活论》二卷)较值得注意。《超性学要》节译自圣托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)《神学大全》(Summa Theologica),为西方神哲学著作译介入华的代表作。自1930年光启社铅印本之后,多年未有重刊。本次利用徐家汇藏书楼藏清乾隆间刻本重新点校,为学界提供了急需的资料。此外如汤若望(Johann Adam Schall von Bell)《坤舆格致》流传稀少,有学者甚至以为已失传,今据南京图书馆藏清抄本整理,首次向学界公布,又《远镜说》采用韩国奎章阁藏明刻本为参校本,均值得注意。