美术类大学生择业价值取向及其原因分析

2018-09-27肖凯

肖 凯

一、择业价值取向与大学生就业

择业价值取向是大学生对择业的社会价值和自我价值的判断与选择。美术类大学生的择业价值观中个人本位意识突出,而且择业价值取向与专业分布有关。

近年来,我国的高等教育正在经历一系列的变化。伴随这一过程,我们看到的是扩大招生与毕业生过剩之间的两难问题。一般认为,造成我国大学生就业困难的主要因素包括以下方面。首先,产业结构不合理和区域发展差异造成劳动力供求的结构性矛盾。其次,高等教育制度不合理导致的劳动力供求的结构错位。此外,自愿失业选择的增加也是造成大学生低就业率的原因。

择业价值取向是影响大学生就业的重要内在因素。择业价值取向会通过多种途径影响大学生的就业选择。比如,择业价值取向的形成会影响学生在大学期间的学习规划,从而影响其就业选择。择业价值取向也直接影响毕业生对于所从事行业和单位的选择。此外,择业价值取向也对于大学生的自愿失业选择有显著影响。从主观上调整大学生择业价值取向也是解决大学毕业生自愿失业的重要方面。由此可见,帮助学生树立良好的择业价值取向将对于促进大学生就业起到至关重要的作用。

二、美术类大学生的择业价值取向

为了解美术类大学生择业价值取向,2012年1月到2月份,作者对天津美术学院18个专业、4个年级的同学进行了问卷调查。截止至2012年2月27日,共收回专业有效问卷1078份,包括已毕业07级学生126份,08级405份,09级273份,10级274份。调研结果表明,与综合类大学的学生相比,美术类大学生更注重工作时的个人感受。美术类大学生比较感性、直接,个人本位突出,普通大学生比美术类大学生更有理性,也更为现实。美术类大学生的择业价值取向更看重个人的未来发展前景,对于初入职场的薪酬要求并不算太高。从区域和行业选择的角度来看,美术类大学生较为倾向就职于北京以及沿海发达地区,倾向于从事与所学专业直接相关的行业,但对于单位所属性质的要求并不集中。

1.职业价值标准

大学毕业生在选择职业时存在着明显的倾向性,其对所选职业的价值进行判断的过程中更看重未来的发展前景。

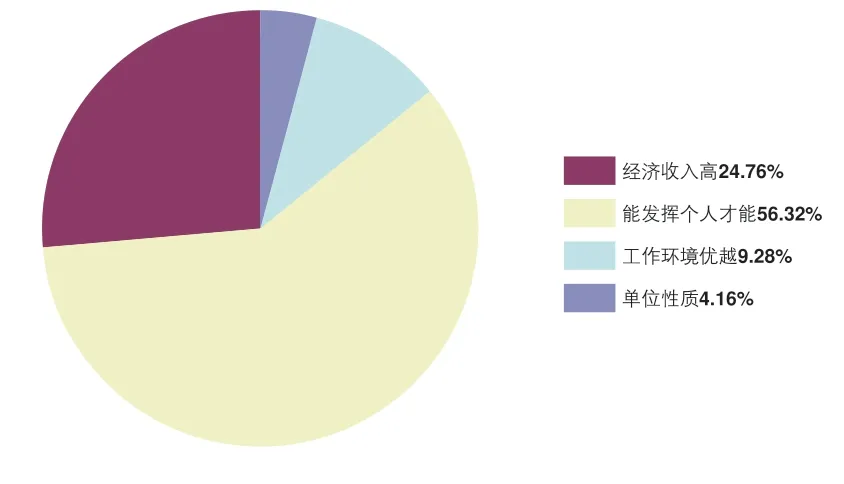

图1 美术类大学生的职业价值标准

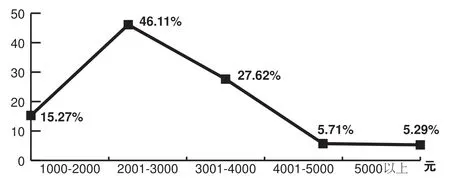

图2 美术类大学生择业薪酬期望

如图1所示,在美术类大学生职业价值判断中,能发挥个人才能是最为重要的因素,所在比例达到56.32%,是美术类大学生的职业价值标准的首选;经济收入和工作环境排在其后,占24.76%和9.28%;而单位性质只占4.16%,排在最后。

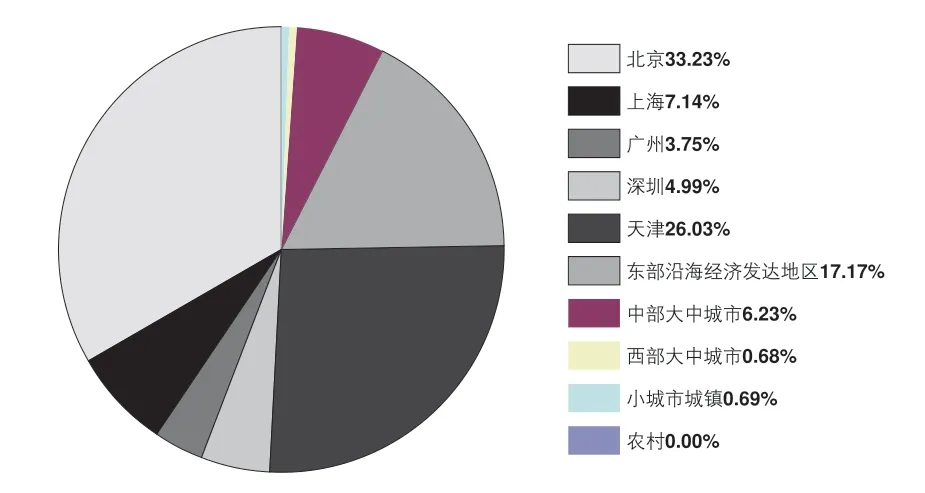

图3 美术类大学生择业地区选择

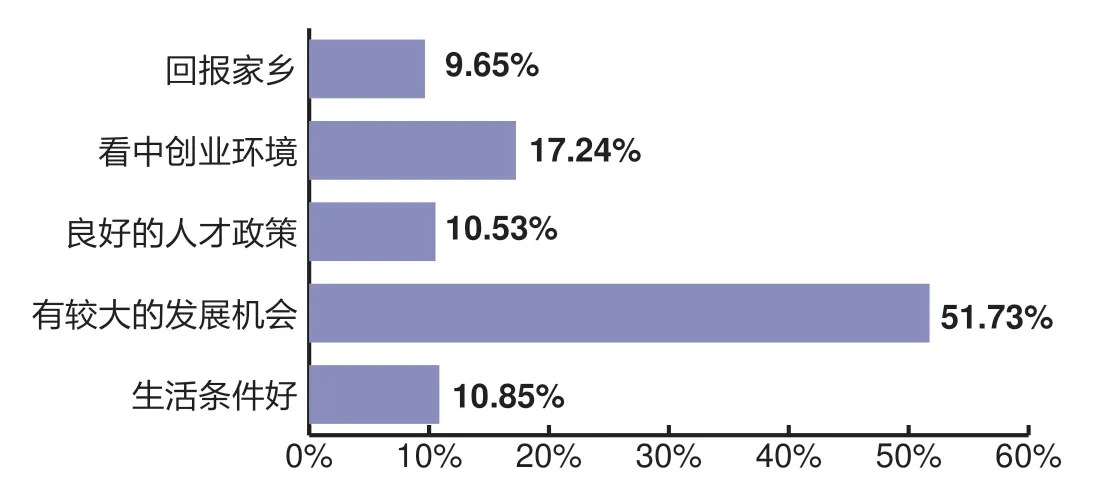

图4 你对上述地区的选择原因

2.薪酬因素

学生对于薪酬的期望范围较为集中,大致为2000—4000元。如图2所示,美术类大学生择业薪酬期望在1000—2000元 占15.27%,2001—3000元 占46.11%,3001—4000元占27.62%,4001—5000元占5.71%,5000元以上占5.29%。2001—3000元是美术类大学生对每月薪酬期望最集中的薪资范围,而4001元以上和1000—2000元所占比例较少。

3.区域因素

如图3所示,美术类大学生在择业地区选择上,北京、天津、东部沿海经济发达地区排在前三位,分别占33.23%、26.03%和17.17%,西部、小城市和农村排在最后。

就业区域选择的原因由图4中给出。有较大发展机会和创业环境,排在美术类大学生择业地区原因的前两位,分别占51.73%和17.24%。沿海发达城市虽然竞争比较激烈,生活节奏快,压力比较大,但是因其经济发展迅速、工作生活环境良好、基础设施较为完备、发展机会多等原因,依然有很多大学生愿意将其作为工作生活的首选地区。

除以上原因以外,作者也认为,由于问卷所调查学生均为天津美术学院的学生,所以北京、天津的集中选择与天津美术学院的地理位置有直接关系。

4.行业因素(行业与单位类型)

美术类大学的行业选择较为集中,多为设计、教育和新闻媒体等;而对于单位类型的选择较为分散。

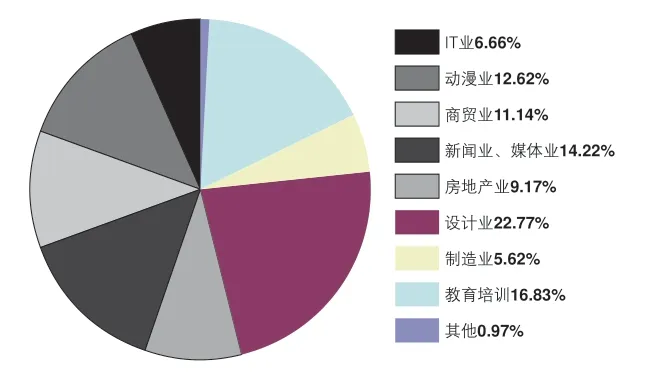

如图5所示,设计行业、教育培训和新闻媒体业,是美术类大学生优先选择的三个行业。这三个行业在学生希望进入的行业中分别占22.77%、16.83%和14.22%。这与美术类学生所学专业有直接关系。

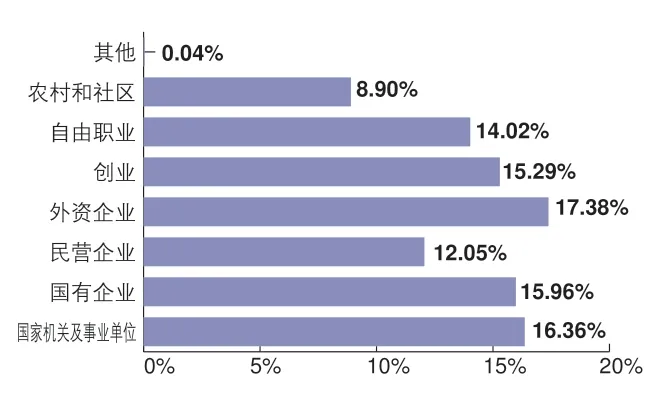

如图6所示,美术类大学生相对而言更加倾向于选择外企、国家机关及事业单位,分别占17.38%和16.36%。外企相对其他单位来说虽然工作压力比较大,节奏比较快,竞争相对比较激烈,但是对于刚毕业的大学生来说,其发展机会比较多,空间比较大,大学生在外企可以得到更多的锻炼机会,尽情发挥自己的潜力,实现自己的抱负;国家机关及事业单位,也是大学生择业的重要选择,它以稳定的工作环境、良好的福利薪金待遇吸引广大大学生。值得注意的是,国有企业、创业、自由职业和民营企业,分别以15.96%、15.29%、14.02%和12.02%紧随其后,排在最后的是农村和社区,只占8.90%。

这一结果与综合类大学的调研结果存在一定差异。在综合类大学中,国有企事业单位和党政机关是毕业生期望的主要就业单位。在被调查的毕业生中,各类企事业单位的依次排序为:国有企业、党政机关、外企、事业单位、民营企业、港澳台企业。与综合类大学学生相比,我们可以发现美术类大学生对于进入国有企业和党政机关的期待相对较小,而相对更倾向于进入外企工作。此外,学生的创业和自由职业选择意向更为明显。这种现象与美术类学生的专业特征有密不可分的关系。

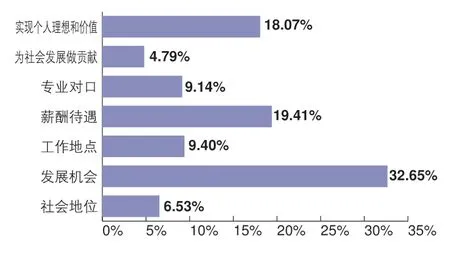

此外,对于美术类大学生的调研结果也表明,学生就业选择用人单位时既注重长远发展考虑,又重视现实劳动回报。如图7所示,发展机会、薪金待遇和实现个人理想价值是美术类大学生最看重企业的几个方面,体现出美术类大学生追求自我的个性。其中,“发展机会”(32.65%)是毕业生选择就业单位时最关注的方面。其次是是“薪资待遇”(19.41%),以及“实现个人理想价值”(18.07%)。

三、美术类大学生择业价值取向存在的问题

美术类大学生择业期望与社会现实差距较大,他们职业目标认识较为模糊,就业准备相对不足,择业心态存在矛盾性。

1.择业期望与社会现实差距较大

美术类大学生的择业价值取向更看重个人的未来发展前景,对于初入职场的薪酬要求并不算太高。从区域和行业选择的角度来看,美术类大学生较为倾向就职于北京以及沿海发达地区,热衷一些福利好、就业环境好的单位,不愿意去基层或者中西部地区工作。美术类大学生也更加看重个人的发展,注重一些个人利益,并且更加倾向于从事与所学专业直接相关的行业。

有不少美术类大学生仍然认为选定了职业就会干一辈子,这会使得他们错过一些就业机会。当前的社会条件下,职业流动性日益突出,过去那种一次就业定终身的现象在很大程度上已经不存在,选择一份职业,未必就会永远从事这份职业,而是多增加了一份职业经历,并且可以给自己未来职业生涯积累经验。

图5 当你选择企业时,你最想进入的前三个行业是

图6 美术类大学生择业单位选择

图7 美术类大学生最看重企业的哪些方面

2.职业目标认知模糊

在择业过程中,个人的专业发展是美术类大学生择业的首要动因。注重个人在专业领域的长期发展可以看作是美术类大学生择业观的基本特征。

美术类大学生在高考选择报考专业时,往往对于本专业的就业前景了解较少,这使得他们选择专业时表现出一定的盲目性。美术类大学生在大学期间更多的时间和精力都用于专业学习,一般很少考虑专业学习与未来职业发展的联系,到临近大学毕业的时候才考虑就业问题,这也使得他们在职业选择时表现出一定的盲目性。

因此,总体而言,美术类大学生对于就业与择业有一定认知,但了解并不确切。与此同时,调研也发现,即使面对就业难的现实状况,美术类大学生仍然较为看重个人在专业领域的发展前途。

3.择业心态存在矛盾性

研究表明,美术类大学生表现出自信和忧虑并存的择业心态。大多数美术类大学生自认为具有某些特殊专业技能,因此对就业充满信心。也有很多美术类大学生认为自己缺乏工作经验和实际工作能力,面对激烈的就业竞争时会担心自己不能胜任,因此对就业较为悲观。也有部分学生并不能充分了解自己的实际能力,表现出盲目自信。

总体来看,就业压力大与就业期望值高的矛盾仍然存在,这是美术类大学生择业心态矛盾的根源。根据前文关于美术类学生就业情况、就业期望及就业时遇到的问题的调查数据分析,美术类大学生整体就业形势不够乐观,但他们的就业择业观总体上是积极向上的。然而,面临一些具体的专业问题时,他们又往往表现出悲观和消极的心态。

四、美术类大学生择业价值取向的原因分析

大学生择业观是一定历史条件下的产物,并随着社会经济的发展而变化的。因此,影响美术类大学生择业观的因素也是复杂多样的。

1.社会经济因素的影响

美术类大学生择业观的影响因素首先来自于社会经济因素。社会经济因素往往是通过文化传播、家庭和社区活动等形式,把社会有关职业选择的价值观在潜移默化之中渗透给大学生,并最终内化形成他们自己的择业观念。从整体社会发展状况来看,现实的就业状况是美术类大学生择业观的关键影响因素。而经济和社会制度因素正是影响大学生就业的首要因素。与此同时,社会因素对于大学生择业观的影响还存在一定的滞后效应。择业主体在接受新观念的同时,在很大程度上还受过去固有观念的影响。

首先,我国区域间发展差异以及区域间产业结构差异使得大学生不愿意到小城市或中西部地区就业。

我国区域间的经济发展不平衡,导致不同地区对于人才需求总量存在较大差异。而区域间的产业结构差异更是导致美术类大学生不愿意到小城市或中西部地区就业的重要原因。从产业分布来看,高技术等级的制造业以及现代服务业多集中于东部沿海地区的大城市,而这些行业恰好对美术类专业毕业生需求量最大。中西部地区多为劳动密集型的低端制造业和资本密集型的重工业,这些行业对于美术类专业毕业生需求较小。由此,小城市和中西部地区经济待遇较差,而且能提供的就业机会也很少,这是导致美术类大学生更希望留在东部沿海地区大城市的根本原因。

其次,二元劳动力市场结构问题增加了大学生的自愿失业选择。

根据庇古(A.C.Pigou)(1959)的定义,自愿失业(Voluntary Unemployment)指不满意于已有的工作机会而继续寻找工作的失业现象。[1]他们既有工作意愿,也具备劳动能力,并且还拥有一定的工作机会,但却因为对已有工作机会不满意而自愿选择暂时失业。造成自愿失业的原因通常有下列几种情况:立法原因;社会风俗习惯;工会导致集体谈判不能达成协议;政府为失业者支付的失业救济金过高;劳动者过分挑选工作种类和工作条件,等待更优越的工作机会,甚至贪图闲暇与安逸等。

我国大学生自愿失业问题被认为与二元劳动力市场结构有密不可分的关系。劳动力分割理论将整个劳动力市场一分为二。其中,一级市场工资高,工作前景好(如东部沿海地区或大城市的国家行政机关、事业单位、大型国有企业和跨国公司)。一级市场准入门槛较高,对劳动力的需求较少,大学生难以进入。二级市场工资低,工作前景差(如中西部地区、中小城市和中小企业等)。二级市场准入门槛较低,对劳动力的需求较多,但工资待遇、工作环境等远不如一级市场。并且二级市场的流动性很差,跳槽的交易成本相当高。因此大学生面临着就业的两难选择:一级市场进不去,二级市场不愿去。选择自愿失业事实上是大学生在劳动力市场分割的现实下所做的理性选择。[2]

2.高校和教育制度的影响

学校是社会的主要团体之一,是家庭和社会之间的桥梁。高校是造成社会所需要的人格品质的专门机构。大学学习期间是个人择业观形成的主要时间段。因此,高校因素也是大学生择业观形成过程中的重要影响因素。高校和教育制度因素对大学生择业观的影响可以通过以下渠道实现。

首先,高校扩招和专业设置存在的问题所带来的就业压力本身就对大学生择业观产生影响。

美术类大学生就业困难很大程度上是因为高校专业设置与市场需求存在矛盾。高校设置的一些专业企业并不需要,而企业对某些专业的需求又得不到满足。于是,在大量学生找不到工作的同时,又有大量企业无法雇佣到自己需要的人才。因此,我国的教育制度改革势在必行。高校必须真正成为教育市场的主体,被赋予更多办学自主权。只有这样,高校才能有属于自己的办学定位,也才能根据自己的定位开设相关专业,提高教育质量,提供市场需要的专业人才。

其次,高校的专业教育对大学生的择业观有所影响。

高校是大学生获取知识和专业技能的主要来源。教学过程中必备的教育互动缺位或力度不够导致学生对自己所选择学习的专业丧失信心。由于学科领域专业性过强,美术类大学生在就业过程中所面临的口径也就较窄。美术类大学生通过美术类招考进入大学学习,高校只注重专业课考试成绩,而高考文化课分数线较低,使得学生在基础教育阶段知识积累不足。在大学学习期间,很多高校也对于文化课教育重视不足,进一步导致学生轻视文化素质积累的心理。于是,在择业过程中,美术类学生一方面不愿意考虑从事本专业以外的其他工作,另一方面也会认为自己无法胜任此类工作。

最后,高校的择业观教育对大学生的择业观有所影响。

当前美术类高校的择业观教育发展相对滞后,择业观教育内容贫乏,形式单调,收效甚微。部分高校开展的择业观教育只是大学生毕业前的短期教育,缺乏长期性和连续性。并且,择业观教育往往局限于对大学生初次择业的指导上,并没有关注到学生的整个职业生涯规划。更有一些学校开展择业观教育只是一味地灌输,而没有关注到学生的实际感受和实际需要,因此难以实现积极有效地影响学生择业观的目的。

3.家庭因素的影响

家庭的职业愿望和价值取向也会在大学生择业观的形成过程中产生深刻的影响。特别是在中国,父母在孩子的成长中具有非常高的威望,父母对于孩子的学习、工作、生活通常具有相当重要的影响力甚至是决定权,他们有时候会根据自己对职业的观念来影响孩子的就业选择。父母通常会告诉子女怎样的工作算是理想的工作,或者应该选择去哪里工作。更多的时候,家长会潜移默化地将自己的观念输入到孩子的脑海中,进一步内化为大学生的就业观。

张德祥、周润智(2002)的调查显示:在辽宁大学94级和95级博士研究生中,农民家庭出身的分别占68.7%和68.4%;在东北大学94级和95级博士研究生中,农民家庭出身的分别占52.9%和58.4%。[3]从上述数据可以发现,农民家庭出身的子女依靠高等教育学历的取得而获得向上流动的机会,高等教育学历对他们将来获得较好的职业和社会经济地位有一定的保障作用。

此外,相关研究也表明,美术类大学生认为在择业时父母对其产生的影响最大,其次是朋友,最后才是老师。成长环境及家庭经济条件都会对学生的择业产生影响。家庭经济条件较好的学生对工作选择的要求会比较高;家庭经济条件较差的学生会因为生活压力,选择不是自己真正喜欢的工作而尽快实现就业。[4]可见,家庭因素对于美术类大学生择业观的影响是非常显著的。

4.个人因素的影响

个人的价值观是大学生择业观形成的重要内因。价值观是人们对事情进行评价的一套内在标准体系,是人生处世以及道德行为的定向工具。大学生对未来职业的认识、评价和价值体验一旦为实践所证实,被他人或社会认可,就会在他的头脑中强化,成为一种较为固定的看法和态度,其择业观也就由此形成。戴俊豪等人将美术类大学生的特点概括为“想法多、行动少、实践弱”。专业学科的特立性、开放性、自由性、创新性、专一性等决定他们更善于感性思维,而不善于理性分析。发散性思维与创意创新性思维是他们的强项,但实践能力、吃苦能力则是他们的弱点。

美术类大学生的个人特质对其择业观的形成具有重要影响,而美术类大学生所具有的个人特质与他们在认知过程中的特点是分不开的。[5]认知过程是人们对客观事物进行认识的过程,是人们从现象到本质地反映客观事物特征与内在联系的心理活动。美术类大学生在认知过程中感性重过理性,大多数美术类大学生在认知过程中先是在感性上被具体实例触动,再在理性上接受。这些个人特质方面的因素对于美术类大学生择业观的形成与发展都产生了重要的影响。