爬行脂肪组织在鉴别溃疡性结肠炎和克罗恩病中的应用*

2018-09-18徐锡涛冉志华

徐锡涛 冯 琦 周 易 朱 炯 郑 青 冉志华△

上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科 上海市消化疾病研究所 上海市炎症性肠病研究中心1(200001) 上海交通大学医学院附属仁济医院放射科2

背景:溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)的疾病表现有一定的相似性,但两者治疗方法和转归截然不同。目的:探讨能谱CTE定量分析爬行脂肪组织在鉴别UC和CD中的应用价值。方法:回顾性分析2014年3月—2015年3月行能谱CTE检查的40例CD和15例UC患者,在能谱CTE图像上对两组患者的5个肠段进行评估,测定肠段对应爬行脂肪组织的能谱曲线斜率(λHU)和标准化水浓度(NWC)。同时测量内脏脂肪面积(VFA)、皮下脂肪面积(SFA),计算两者比值(MFI)。建立Logistic回归方程,以ROC曲线比较能谱CTE和内脏脂肪法鉴别UC和CD的敏感性和特异性。以Pearson相关系数分析λHU、NWC与临床活动性、CRP和内镜评分的相关性。结果:CD患者肠段λHU和NWC总体上随疾病严重程度的增加而升高,UC患者各肠段间则无明显差异。Logistic回归模型的ROC曲线显示,能谱CTE鉴别UC和CD的特异性优于内脏脂肪法(86.7%对73.3%)。Pearson相关性分析显示CD患者λHU和NWC与SES-CD评分呈正相关。结论:能谱CTE定量分析爬行脂肪组织在UC和CD的鉴别中具有一定的临床应用价值。

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)和克罗恩病(Crohn’s disease, CD),是一种可累及全消化道的慢性非特异性炎症性疾病。IBD的发病机制非常复杂,由环境、基因遗传、肠道微生物分布失调、机体免疫功能紊乱等因素共同综合所致。

爬行脂肪(creeping fat, CF)的概念最早由Crohn本人提出,表现为肠系膜脂肪组织(mesenteric adipose tissue, MAT)从系膜附着部延展并包绕肠道超过其周长的50%以上[1-2]。组织学上表现为脂肪细胞数量增多和体积减小,同时伴有纤维化、肌细胞肥大、巨噬细胞和淋巴细胞浸润[3]。CF为CD的特征性表现,与透壁炎症、溃疡和肠道狭窄的形成均有关[2]。临床上,外科医师常用CF来衡量活动性病变的范围,影像科医师也常用其协助诊断CD的疾病活动度和病变累及范围[4]。既往有研究[5]通过常规CT或MRI测定CD患者的内脏脂肪面积(visceral fat area, VFA),以间接获得CF面积并研究其与CD的关系,但该方法仅测量了VFA,并未对具体组织成分进行分析,且测得的面积并不能精确代表MAT面积。新一代能谱CT将定量分析MAT变成了可能,其能生成40~140 keV内不同X线能量的单能量图像,并绘制出对应的能谱曲线,有助于鉴别不同性质的组织,真正实现CT检查的定量诊断。

UC与CD尤其是结肠型CD在疾病表现上有时有一定的相似性,但转归和治疗方法截然不同,因此正确鉴别诊断两者在IBD的诊治中具有重要意义。目前,根据临床表现和家族史,寻找CD特异性并发症,结合影像、内镜和病理检查能鉴别诊断大部分CD,但仍有约10%的患者发生误诊[6]。本研究通过将CF这一CD特征性表现运用于UC和CD的鉴别诊断中,并采用新一代能谱CT小肠造影(CTE)的定量诊断技术测量UC和CD患者的MAT参数,旨在判断CF在鉴别UC和CD中的可能性,探讨其临床应用价值。

对象与方法

一、研究对象

选取2014年3月—2015年3月上海交通大学医学院附属仁济医院行能谱CTE检查的住院CD和UC患者。纳入标准:①诊断符合中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组制定的《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)》[7];②病程6个月以上;③完成结肠镜和能谱CTE检查;④完成C反应蛋白(C-reactive protein, CRP)检测和疾病活动性的评估;⑤上述检查均在5 d内完成。排除标准:①排除肝硬化合并腹水、结核性腹膜炎、腹腔内广泛肿瘤转移等可导致肠系膜水肿而干扰检测的患者;②完成能谱CTE检查前3个月内有腹部手术的患者;③合并糖尿病等其他内分泌相关疾病可能影响内脏脂肪和皮下脂肪的患者。

二、研究方法

1. 临床资料采集:CD和UC活动性的评估分别使用Harvey-Bradshaw 指数(HBI)和Truelove & Witts(TW)评分[8],内镜严重程度的评估分别使用简化CD内镜下评分(simple endoscopic score for Crohn’s disease, SES-CD)[9]和UC内镜严重程度指数(ulcerative colitis endoscopic index of severity, UCEIS)总评分[10]。所有评分均分不同肠段进行,分为末端回肠、右半结肠、横结肠、左半结肠和直肠,其中末端回肠指结肠镜所能到达的最远距离,不包括回结肠吻合口;盲肠和回盲瓣纳入右半结肠区;乙状结肠纳入左半结肠区。评估内容包括溃疡大小、溃疡面积、病变范围、肠道狭窄数,按严重程度以0~3分计算。最终分别统计每个肠段的评分和每例患者的总分,并根据病变严重程度将所有肠段分为三类:①内镜下未见明显病变的肠段,即评分为0分;②轻度病变,即评分为1~3分的肠段,主要指未见溃疡灶的病变,包括糜烂、息肉、红斑、水肿等;③中-重度病变:各种大小的溃疡灶或伴有狭窄,内镜下评分≥4分。

2. 能谱CTE检查:患者于检查前8 h开始禁食,口服聚乙二醇溶液1 000 mL进行肠道准备。扫描前45 min,嘱患者匀速口服1 000~2 000 mL聚乙二醇溶液以使小肠和结肠充盈。检查前10 min,给予患者肌内注射20 mg山莨菪碱以减少肠道蠕动(低张禁忌证患者,如前列腺肥大、青光眼、肾功能不全、心脏传导阻滞等除外)。能谱CTE扫描采用GE Discovery CT 750HD(GE Healthcare),扫描范围包括全腹(自膈顶至盆底)。扫描参数:层厚层距5 mm,转速0.6 s,螺距0.983,探测器准直40 mm,重建图像层厚1.25 mm,层间距1.25 mm。增强扫描采用非离子型碘造影剂手背静脉注射,速率4 mL/s,剂量1.5 mL/kg。在对比剂注射45 s后行单一肠期扫描。

3. 图像后处理和测量方法:在CT图像上,对IBD患者的末端回肠、右半结肠、横结肠、左半结肠和直肠分别进行评估。图像测量和评估均在GE工作站(AW4.4)上进行,由GSI Viewer软件完成。分析采用重建图像,经软件处理后获得三种图像,即多能量混合图像、物质分离图像(碘基图和水基图)和40~140 keV的单能量图。测量时,分别沿回结肠动脉、右结肠动脉、中结肠动脉、左结肠动脉、乙状结肠动脉、直肠上动脉走行路径,寻找病灶最显著的部位,将感兴趣区(region of interest, ROI)放置于需测量的肠段系膜缘侧的脂肪间隙内,皮下脂肪测量取患者仰卧位脐水平的腹部或腰背部皮下脂肪;ROI控制在5~20 mm2。测量过程中,ROI的放置需尽量避开系膜血管、肠壁、淋巴结等软组织密度的组织结构。升结肠、降结肠和直肠系膜脂肪的测量多在轴位图像中完成,横结肠、乙状结肠和末端回肠的测量多采用冠状位或矢状位图像,实际操作时,可根据图像中系膜血管的走向情况,利用多平面重建模式,寻找最合适的测量平面获取数据。每个肠段相对应的系膜组织均测量至少3个数据点,取均值。能谱曲线斜率(λHU)代表物质在不同能量下CT衰减系数,一般以40、100 keV能量下的CT值来计算,λHU=(HU40 keV-HU100 keV)/60。标准化水浓度(normalized water concentration, NWC)=所测病灶水浓度/皮下脂肪水浓度,主要是为了减少个体方面的一些差异,如扫描时间、患者水肿情况等。VFA、皮下脂肪面积(subcutaneous fat area, SFA)以及内脏脂肪比(mesenteric fat index, MFI)(MFI=VFA/SFA)的测量在Ziostation工作站(日本Ziosoft株式会社)上进行,利用CT Fat Measurement软件自动测量得出。

三、统计学分析

结 果

一、患者一般情况

共纳入40例CD患者和15例UC患者。40例CD患者中,男性33例,女性7例;中位年龄31岁;中位病程为3年;末端回肠型CD患者11例(27.5%),结肠型11例(27.5%),末端回肠和结肠均累及者18例(45.0%);11例(27.5%)并发肛周病变;31例(77.5%)处于临床活动期(HBI>4分)。

15例UC患者中,男性10例,女性5例;中位年龄58岁;中位病程为2年;直肠型UC患者1例(6.7%),左半结肠型6例(40.0%),全结肠型8例(53.3%);轻度UC患者6例(40.0%),中度6例(40.0%),重度3例(20.0%)。

二、能谱CTE参数比较

CD组λHU随着肠段病变严重程度的增加而升高,CD正常肠段肠系膜脂肪λHU显著低于轻度和中-重度病变肠段的肠系膜脂肪(P<0.05),CD肠段轻度病变组λHU明显低于中-重度组(P<0.05);而UC组不同程度肠段病变的λHU相比无明显差异(P>0.05)(表1、图1)。

CD组正常肠段肠系膜脂肪NWC显著低于轻度CD组(P<0.001),而轻度与中-重度病变组相比无明显差异(P=0.41);不同病变程度UC组NWC相比无明显差异(P>0.05)(表1、图1)

UC组正常肠段λHU、NWC与CD组正常肠段相比差异均无统计学意义(P=0.09,P=0.331),轻度、中-重度病变肠段UC组λHU、NWC均显著低于相应病变程度CD组(P<0.05)(表1、图1)。

组别病变个数λHUNWC(mg/mL)CD 正常105-1.19±0.561.002±0.009 轻度13-0.49±0.61∗△1.013±0.010∗▲ 中-重度68-0.17±0.68∗#△1.016±0.012△UC 正常32-1.41±0.351.012±0.062 轻度24-1.35±0.470.999±0.012 中-重度19-1.20±0.351.000±0.011

*与同组正常肠段比较,P<0.05;#与同组轻度病变肠段比较,P<0.05;与UC组相应病变肠段比较,▲P<0.05,△P<0.001

三、内脏脂肪数据分析

与UC组相比,CD组SFA、腰围显著降低(P<0.05),MFI明显升高(P=0.019);而两组VFA无明显差异(P>0.05)(图2、表2)。

四、Logistic回归模型

UC和CD的鉴别诊断定义为可区分UC和CD病变肠段(包括轻度病变和中-重度病变),根据λHU和NWC建立Logistic回归模型,回归方程式为:P=1/[1+e-(-215.912+4.178×λHU+ 219.24×NWC)]。ROC曲线示AUC为0.949,临界值为 0.37,敏感性为90.9%,特异性为86.7%(图3A)。

同理,根据VFA、MFI建立Logistic回归模型以鉴别诊断UC和CD,回归方程式为:P=1/[1+e-(-1.525+3.376×MFI-0.015×VFA)]。ROC曲线示AUC为0.859,临界值为0.54,敏感性为 95.1%,特异性为 73.3%(图3B)。

与内脏脂肪法建立的ROC曲线相比,能谱CTE鉴别UC和CD的AUC无明显差异(P=0.48),敏感性降低(90.9%对95.1%),特异性升高(86.7%对73.3%)(图3C)。

A:λHU;B:NWC

A:VFA、SFA;B:腰围;C:MFI

组别例数VFA(cm2)SFA(cm2)MFI腰围(cm)UC1584.21±37.04139.01±46.510.63±0.2884.17±6.30CD4069.87±56.1373.10±58.891.12±0.7574.16±9.79P值0.364<0.0010.0190.001

A:能谱CTE;B:内脏脂肪法;C:两种方法的比较

五、能谱CTE参数与内镜评分、CRP和临床活动性评分的相关性分析

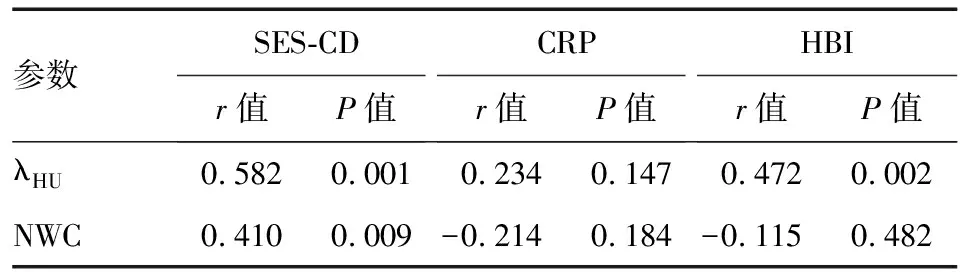

Pearson相关性分析显示,CD患者λHU与SES-CD和HBI呈正相关(P<0.05),NWC与SES-CD亦呈正相关(P<0.05);而λHU、NWC与CRP无明显相关性,NWC与HBI无明显相关性(表3)。λHU、NWC与UC患者内镜评分、CRP和TW评分均无明显相关性。

表3能谱CTE参数与CD患者SES-CD、CRP和HBI之间的相关性

参数SES-CDr值P值CRPr值P值HBIr值P值λHU0.5820.0010.2340.1470.4720.002NWC0.4100.009-0.2140.184-0.1150.482

讨 论

在IBD的诊治过程中,正确鉴别UC和CD非常重要,可直接影响后续治疗方案的选择。CF为CD的特征性表现,随着对脂肪组织与炎症关系研究的不断深入,人们对CF在CD发病机制和发展过程中作用的理解也在不断更新。

以往通过常规CT或MRI测量VFA来间接计算MAT面积,发现其与CD存在千丝万缕的联系。Van Der Sloot等[5]通过CT测量482例CD患者的VFA发现,VFA增加与穿透型CD的发生风险呈正比,且伴随手术风险的提升。Li等[11]通过CT测量回结肠吻合术后CD患者的VFA、SFA以及MFI后发现,VFA、MFI与术后6个月内镜下CD复发率和内镜评分呈正相关。Ko等[12]应用内脏脂肪、皮下脂肪和两者之和总脂肪(total fat, TF)对CD和肠结核进行鉴别诊断,结果显示男性CD患者的VF/TF和VF/SF明显高于肠结核患者,说明VF/SF在鉴别CD和肠结核中具有一定的临床价值。

本研究是首个将CF结合影像学鉴别CD与UC的研究,针对CD患者CF组织在形态学和组织学均有异于其本身皮下脂肪和UC肠系膜脂肪的特点,应用能谱CTE技术分别分析CD患者和UC患者病变肠段和正常肠段的肠系膜脂肪,然后建立Logistic回归模型,并与传统方法测得的VFA、SFA和MFI进行比较。结果显示能谱CTE不仅能准确鉴别病变CD和UC肠段,而且能区分病变CD的疾病活动性,尽管λHU和NWC在个别结果上存在出入,但整体变化趋势一致。事实上,在临床工作中,水基图更多地被用作虚拟的平扫图,以此达到减少辐射剂量的效果[13]。Logistic回归模型所对应的ROC曲线鉴别UC和CD的敏感性低于传统内脏脂肪法,但特异性优于后者。

在CD诊治过程中,评估疾病活动性和严重程度非常重要,直接影响了治疗方案的制定。本研究发现CD患者不同肠段的λHU和NWC总体上随疾病严重程度的增加而升高,而UC患者各肠段间则无明显差异。不管是UC或累及多节段结肠的CD,累及的不同节段肠黏膜的病变程度可能是不同的,而内镜评分标准和血液学指标多为整体判断,采用能谱CTE通过CF组织对不同病变区域进行分段比较可能更有意义。因此,能谱CTE定量分析CD的CF对应肠系膜脂肪对诊断、评估疾病活动性和严重程度具有广泛的应用前景。

本研究还发现,λHU与CD患者HBI和SES-CD存在正相关,NWC亦与SES-CD存在正相关;其中λHU与SES-CD的相关性为中等。而λHU、NWC与CRP之间均无明显相关性,这可能是由于CRP虽能反映疾病活动度,但并非为CD的特异性指标,同样存在CRP正常者在内镜检查时发现活动性病灶,故CRP与CD病变之间无相关性。

综上所述,本研究首次运用能谱CTE测量UC和CD患者的CF,建立Logistic回归模型,绘制ROC曲线,并与传统内脏脂肪法进行比较,发现CF在鉴别UC和CD中具有一定的应用价值,可为临床诊断和评估提供更多的信息,这对推动CF在CD发病机制中的研究具有重要意义。