丹江口水库底栖动物群落次级生产力空间分布

2018-09-17李斌张敏蔡庆华

李斌,张敏,蔡庆华

1. 中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室,武汉 430072 2. 中电建水环境治理技术有限公司,深圳 518000 3. 中国水利水电科学研究院水环境研究所,北京 100038

底栖动物在生态系统结构、功能及能量学中扮演着非常重要的角色,是营养物质循环和能量向更高营养级流动的重要通道[1]。计算次级生产力是研究生态系统能量和物质流动的基础,并且对水资源管理具有非常重要的作用[2-3],也是评价生态系统中各成分潜在营养功能的首要途径[4]。次级生产力是生态系统新陈代谢的结果,受到多种环境因子的影响。温度[5]、食物的数量和质量[6-7]等被认为是影响底栖动物次级生产力的重要因素。此外,水体营养状态和水深也能够对底栖动物次级生产力造成显著影响[8]。可见,底栖动物生产力作为一个综合生态指标,受到多种生态因子的影响,其空间分布能够综合反映底栖动物群落及局地环境的生态格局[9-10]。一直以来,淡水底栖次级生产力的研究都集中于河流生态系统,而对湖沼型水体,尤其是大型水库的关注则要少得多[1]。近几十年,生态学家们建立了大量的经验模型,通过易于获取的参数,如生物量、个体重量、水温等来估算底栖动物的次级生产力[11]。经验公式法被认为是次级生产力研究中简便而有效的途径[8,12]。

丹江口水库作为饮用水源地,其水质、生态系统健康状态整体上均处于较好的水平[13-14]。丹江口水库底栖动物密度较高,主要由颤蚓科、摇蚊科、仙女虫科和软体动物组成,其中颤蚓是底栖动物群落的优势类群[14]。无论是浮游植物[15]、浮游动物[16]还是底栖动物[14],其群落结构在丹江口水库均呈现出明显的空间异质性。Zhang等[17]根据底栖动物群落结构将丹江口水库分为4个区,分别为湖泊区、丹江过渡区、汉江过渡区和支流区。这4个区具有不同的底栖动物群落类型,并且受到不同环境因子的影响。然而,以往的研究都局限于丹江口水库水生生物群落结构的分析。本研究从生产力的角度研究丹江口水库底栖动物群落,旨在估算丹江口水库底栖动物生产力水平,探讨生产力的空间分布规律及其影响因子,研究结果对丹江口水库的生态管理具有参考价值。

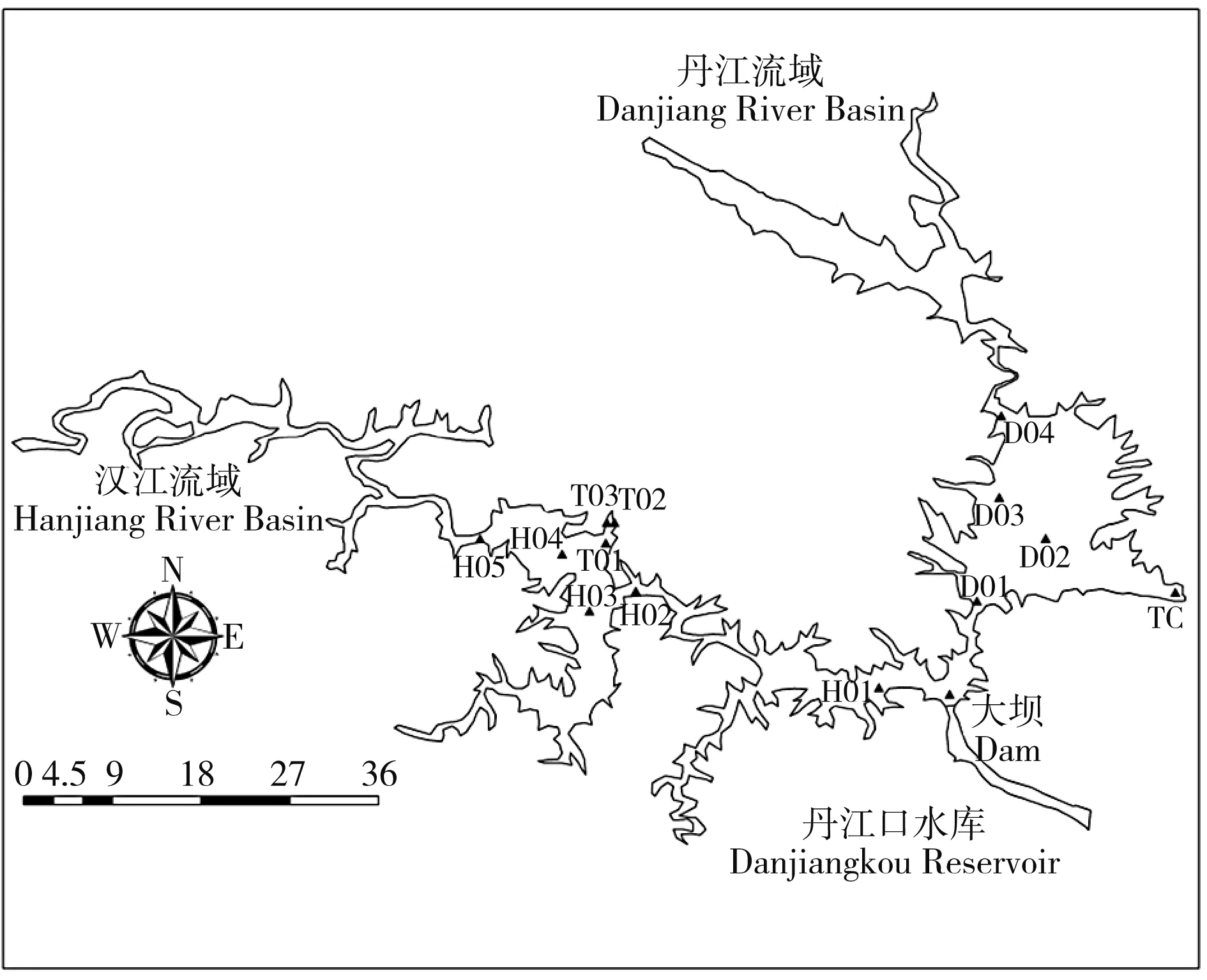

图1 丹江口水库的样点分布Fig. 1 Sampling sites in Danjiangkou Reservoir

1 材料与方法(Materials and methods)

1.1 研究区域

丹江口水库位于汉江流域,处于亚热带季风气候区;起蓄于1968年,截止到采样前库容174.5×108m3,正常蓄水位157 m,流域面积9.52×104km2,年平均径流量4.09×1010m3;是中国南水北调中线工程的水源地。丹江口水库大坝位于汉江和丹江2条河交汇点下游800 m处。整个水库包括汉江和丹江2个库区,呈现“V”字形(图1)。

根据水库的形状特征,选取了14个采样点,于2007年7月至2008年5月间采集底栖动物样品。8个样点(H01、H02、H03、H04、H05、T01、T02、T03)位于汉江库区,其中T01和T02分别位于2个小型支流与水库的交汇处,T03位于2条支流的交汇处。5个样点(D01、D02、D03、D04、TC)位于丹江库区,其中TC位于南水北调中线工程的取水口处。一个样点(DB)位于坝前。

1.2 采样方法

采用面积为0.025 m2的改良彼得森采泥器采集底栖动物样品,每个样点采集3次。采集到的底泥经200 μm网径的纱网筛洗干净后,在解剖盘中将大型底栖动物捡出,保存在福尔马林溶液中。底栖动物标本在解剖镜和显微镜(×40)下参考Brinkhurst[18]和Epler[19]的方法进行分类鉴定。

采用便携式多参数水质仪(YSI 6600,US)原位测量水温(WT)、浊度(Turb)、pH和溶氧(DO)。采集350 mL水样,现场酸化至pH ≈ 2,4 ℃冷藏保存下运输至实验室。采用连续自动分析仪(Skalar SAN++, Netherlands)测量水体的氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、硅酸盐(SiO2-Si)、磷酸盐(PO4-P)和总磷(TP)。在采集底栖动物样品的同时,抓取少量底泥样品,4 ℃冷藏保存下运输至实验室。底泥样品在实验室中经自然风干、研磨、过筛,过筛后的粉末样品经重铬酸钾和浓硫酸处理后测量总有机碳(TOC)含量。底泥中的有机物(OM)含量由TOC换算,即1 g TOC = 1.724 g OM[20]。另外,计算代表水动力条件稳定程度的水柱稳定性(relative water column stability,RWCS)作为环境变量参与分析。以水体垂直密度梯度与4 ℃、5 ℃水体密度差的比值来描述该区域水动力条件的相对稳定程度[21]。公式如下:

RWCS = (Db- Ds)/(D4- D5)

其中Db为底层水密度,Ds为表层水密度;D4、D5分别为4 ℃、5 ℃时水的密度。

1.3 次级生产力估算

丹江口水库中共采集到大型底栖动物56个种类,主要由摇蚊科、颤蚓科、仙女虫科和软体动物组成,这4个类群在底栖动物总密度中所占比例超过99%。因此,本研究中计算底栖动物次级生产力时去除其他稀有的种类,仅计算这4个类群的生产力。每个样品用吸水纸将水分吸干后称重得到样品的湿重(WM),然后通过转换系数转换为干重(DM)或者去壳干重(SFDM),其中摇蚊科转换系数为1 g WM = 0.210 g DM,颤蚓科和仙女虫科为1 g WM = 0.174 g DM,软体动物为1 g WM = 0.087 g SFDM[22-23]。

我们选择如下几个由Benke(1993)模拟的经验公式分别估算不同类群的生产力。摇蚊的生产力用公式(1)计算,颤蚓及仙女虫用公式(2)计算,软体动物用公式(3)计算。群落的生产力为不同类群生产力的和。

摇蚊科:

log10P=0.430+1.052×log10B+0.056×T-0.091×log10Wmax

(1)

N = 258, R2= 0.87

颤蚓科和仙女虫科:

log10P=-0.859+0.978×log10B+0.123×T+0.106×log10Wmax

(2)

N = 11, R2= 0.99

软体动物门:

log10P=0.783+0.945×log10B-0.023×T+0.143×log10Wmax

(3)

N = 16, R2= 0.98

其中P为周年生产力 (mg DM·m-2·y-1),B为周年平均生物量 (mg DM·m-2),Wmax为最大个体重量(mg DM), T为年平均水温 (℃),N为回归模型所用数据量,R2为回归模型的决定系数。

1.4 数据分析

根据Zhang等[17]对丹江口水库进行生态分区的结果,TC、D04、D03、D02为丹江过渡区(DT),D01、DB、H01、H02、H03为湖泊区(Lac),H04、H05为汉江过渡区(HT),T01、T02、T03为支流区(Tri)。计算各区底栖动物密度、生物量、生产力以及P/B系数,对比各区之间的差异。生物量是指示次级生产力最重要的因子,能解释次级生产力达98%的方差[24-25]。本文使用各样点底栖动物的生物量数据和对群落有显著影响的环境因子RWCS、OM、PO4-P、WT、Turb、TN[17]参与CCA分析,并将4个生态分区(DT、Lac、HT、Tri)作为名义变量参与分析。CCA分析在Canoco 5.0中完成。

2 结果(Results)

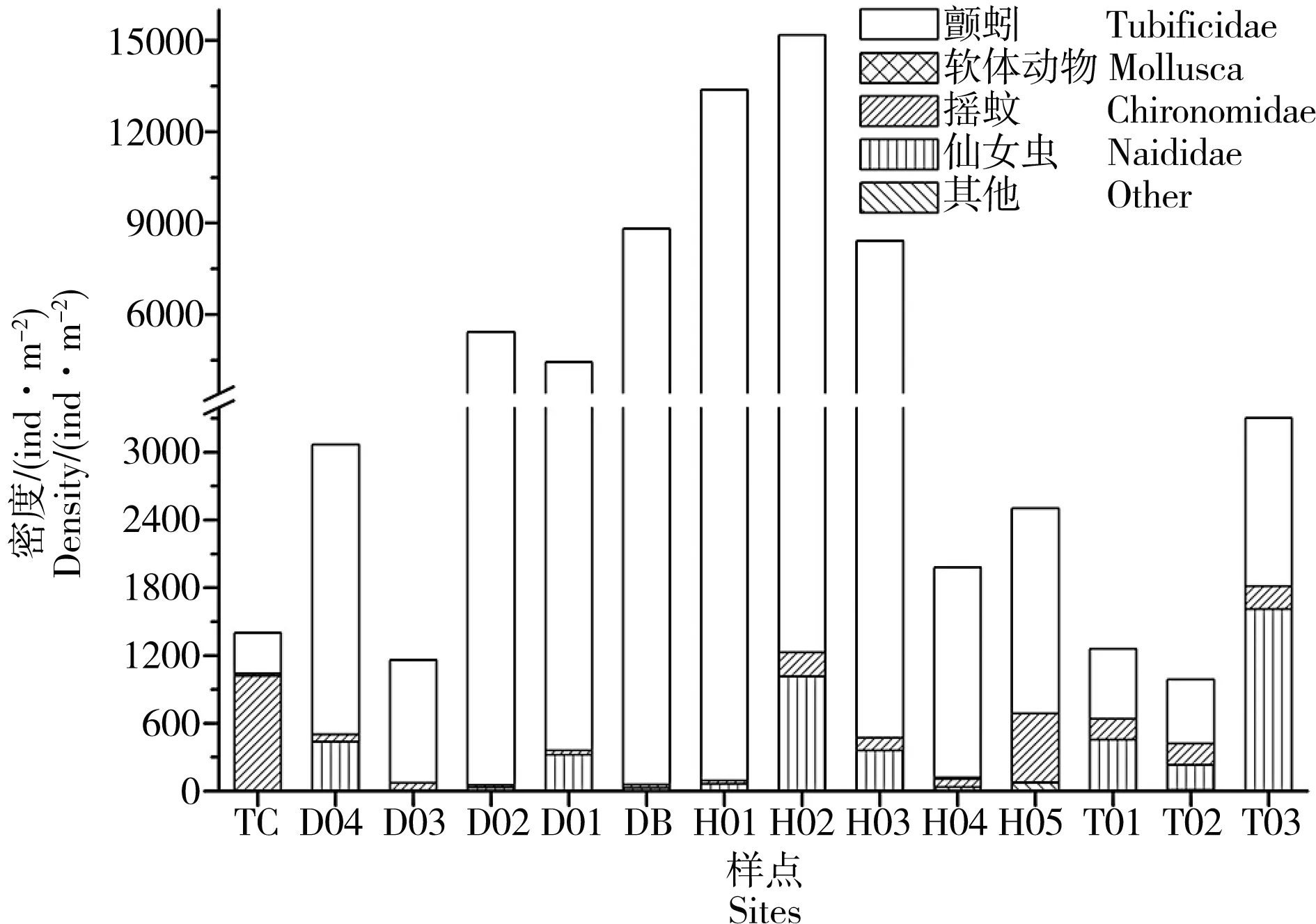

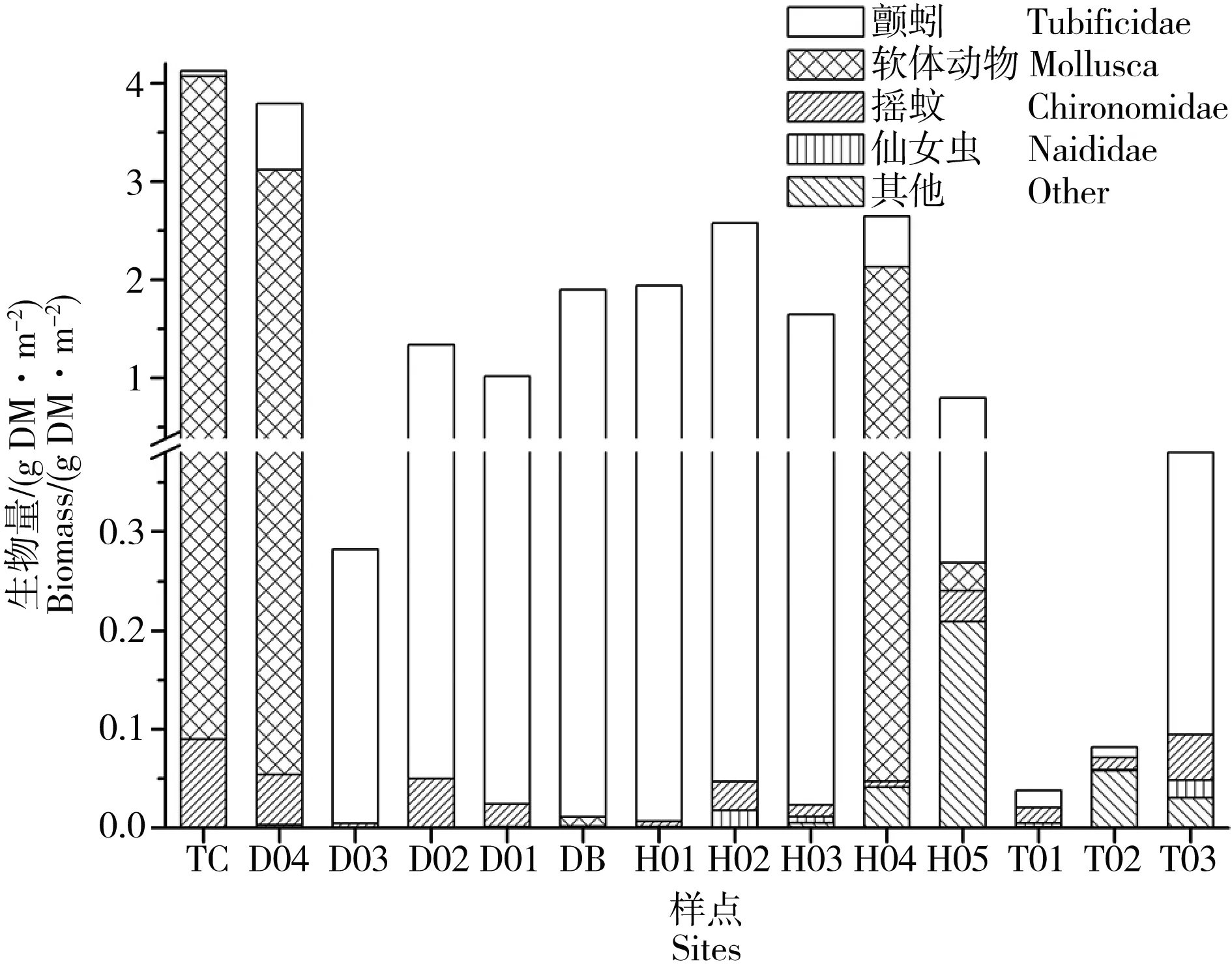

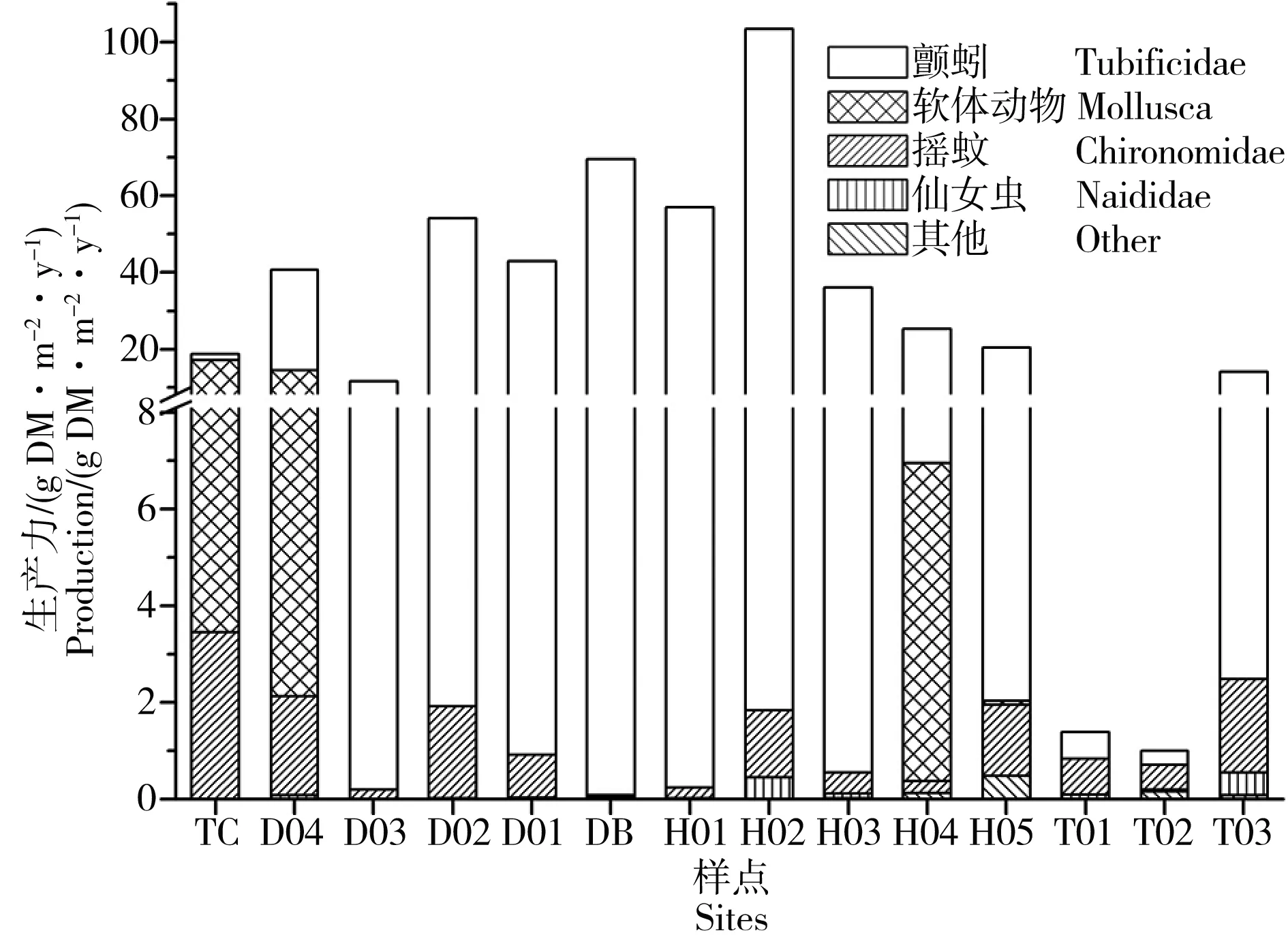

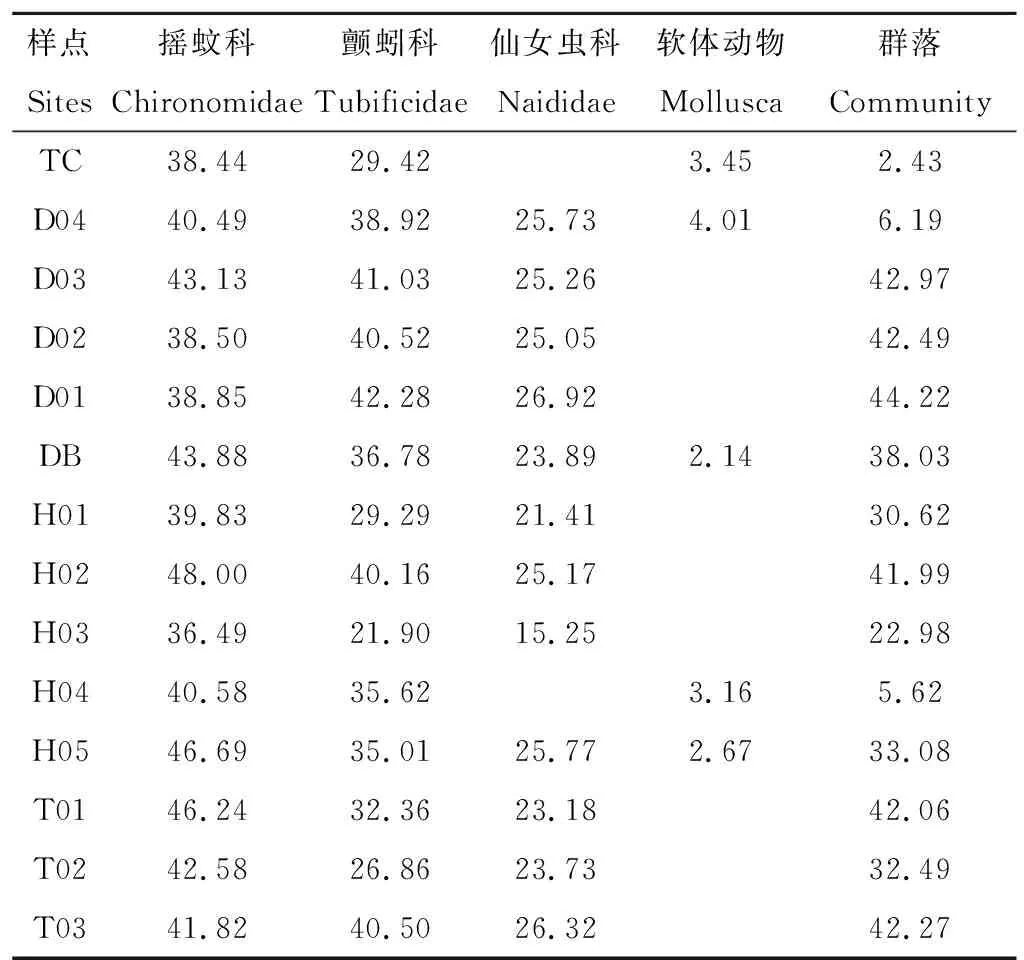

丹江口水库底栖动物密度、生物量及生产力分别为4 761 ind·m-2(SD = 4 581,n = 14),1.61 g DM·m-2(SD = 1.31,n = 14),35.45 g DM·m-2·y-1(SD = 28.63,n = 14),P/B系数为22.0 y-1。生产力和密度的最大值均出现在H02,最小值均出现在T02;而生物量的最大值出现在TC,最小值出现在T01(图2、3、4)。四大类群中,摇蚊和颤蚓的P/B系数相对较高,软体动物则要低得多(表1)。生物量由软体动物占优势的样点如TC、D04、H04,P/B系数较低,分别为2.43 y-1、6.19 y-1和5.62 y-1。由颤蚓和摇蚊占优势的群落,P/B系数较高,最高达44.22 y-1(D01)。颤蚓是丹江口水库次级生产力的主要贡献者,在每个样点均有出现;其次为软体动物,然而其仅在丹江和汉江库区上游样点(TC, D04, H04, H05)具有较高的生产力;四大类群在丹江口水库的生产力分别为颤蚓31.85 g DM·m-2·y-1,软体动物2.34 g DM·m-2·y-1,摇蚊1.11 g DM·m-2·y-1,仙女虫0.09 g DM·m-2·y-1。

图2 丹江口水库各样点底栖动物密度Fig. 2 Annual mean density of macroinvertebrate at each site in Danjiangkou Reservoir

图3 丹江口水库各样点底栖动物生物量Fig. 3 Annual mean biomass of macroinvertebrate at each site in Danjiangkou Reservoir

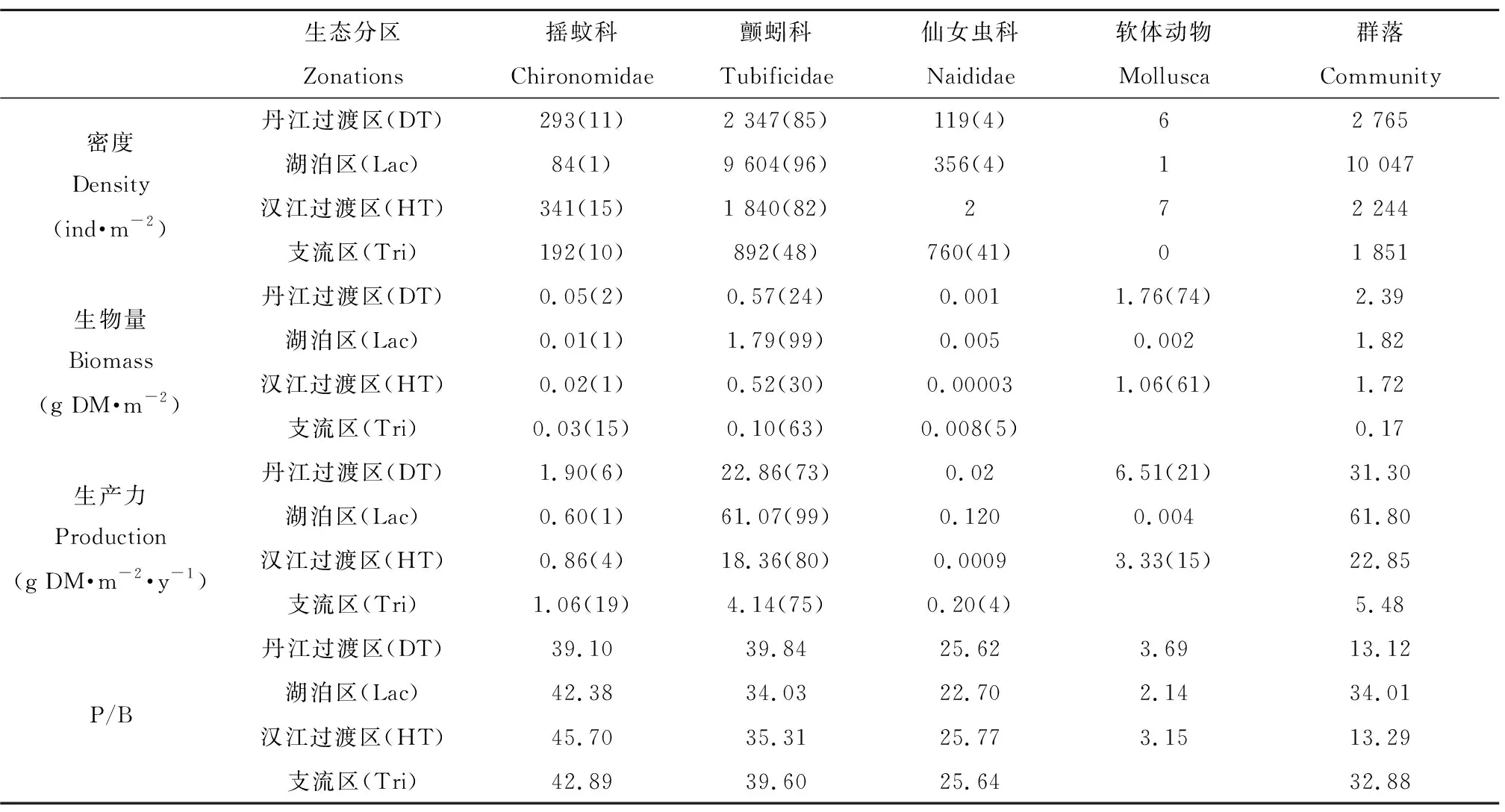

比较丹江口4个区底栖动物密度、生物量、生产力及P/B系数(表2),发现湖泊区密度、生产力及P/B系数均最大,分别为10 047 ind·m-2,61.80 g DM·m-2·y-1和34.01 y-1,而丹江过渡区的生物量最大(2.39 g DM·m-2),P/B系数最小(13.12 y-1),这是由于该区群落中有较多的软体动物。在湖泊区,无论是密度、生物量还是生产力,颤蚓都是绝对的优势类群,所占比例均在96%以上。丹江过渡区和汉江过

图4 丹江口水库各样点底栖动物生产力Fig. 4 Annual productions of macroinvertebrate at each site in Danjiangkou Reservoir

表1 丹江口水库各样点底栖动物P/B系数Table 1 P/B ratios (y-1) of macroinvertebrates at each site in Danjiangkou Reservoir

Note: The blanks indicate that the taxonomic groups were not found in the sites.

渡区2个区,软体动物占据生物量的比例最大,分别为74%和61%,而颤蚓仅分别占据24%和30%。无论是密度、生物量还是生产力,仙女虫所占比率均在支流区达到最大,而在其他区所占比率极低,甚至小于1%。在支流区,仙女虫占密度比率与颤蚓接近,达41%,是该区密度的优势类群之一。摇蚊同样在支流区占据较大的比例,分别占据生物量和生产力的15%和19%,远高于其他区的比例。然而,支流区的密度、生物量和生产力均是最低,分别为1 85 ind·m-2,0.17 g DM·m-2和5.48 g DM·m-2·y-1,远低于湖泊区及过渡区。

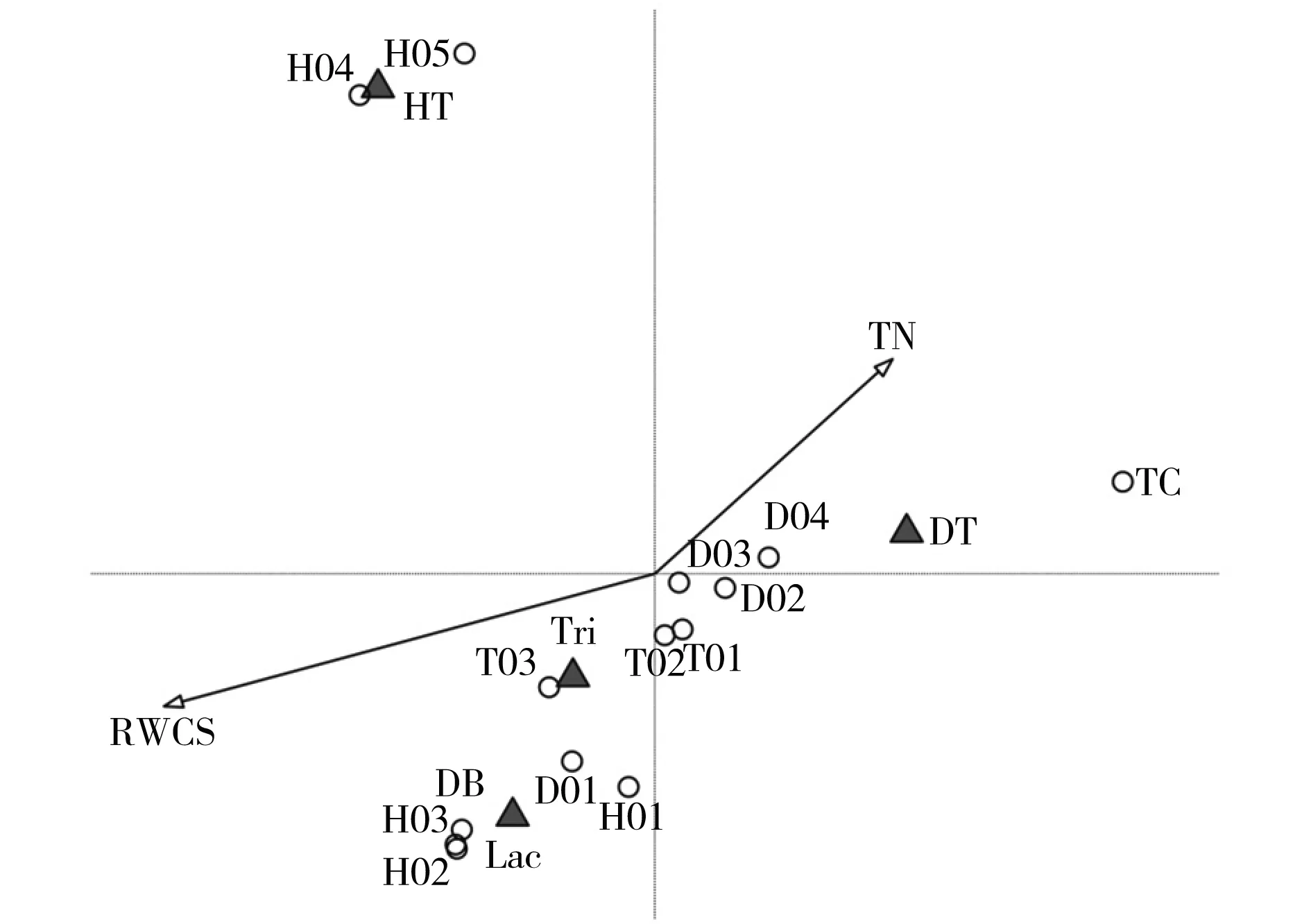

采用前选的方法,经过蒙特卡洛置换检验得到以下几个参数对底栖动物群落的空间分布具有显著影响(图5):RWCS(F-value = 3.3,P = 0.01),HT(F-value = 3.9,P = 0.012)和TN(F-value = 2,P = 0.022)。排序图中,第一、第二轴特征根分别为0.73和0.63,分别解释了24.2%和20.7%的变异。环境因子和分区变量总共解释了底栖动物空间分布58.3%的变异。各样点在排序轴上的分布,总体上与Zhang等[17]的分区结果相符。在根据生物量数据进行排序时,丹江过渡区样点D02、D03、D04群落的

结构特征倾向于与支流区样点T01、T02相似,而与TC差异较大。湖泊区水环境特征为具有较高的水柱稳定性,较低的TN。与之相反,过渡区TN较高,

图5 环境因子、分区变量(DT、Lac、HT、Tri)和样点在CCA坐标轴上的负荷Fig. 5 Canonical corresponding analysis (CCA) of macroinvertebrate biomass data describing their relationship with selected environmental variablesNote: Arrows show direction and strength of RWCS and TN. Zonations (HT, DT, Tri and Lac) are shown as nominal variables.

表2 丹江口各生态分区底栖动物密度、生物量及周年生产力、P/B系数Table 2 Density, biomass, productions and P/B ratios of each ecological zone in Danjiangkou Reservoir

注:数据后括号中的数字为该类群占对应区域群落生产力的百分比(%),小于1%的数字未注明。

Note: The data in the parentheses were the percentages of the total value. The values less than 1% were not indicated. The blanks indicate that the taxonomic groups were not found in the sites.

而水柱稳定性较低;但是丹江过渡区水柱稳定性比汉江过渡区更低。支流区水环境介于过渡区和湖泊区之间,以较低的水柱稳定性和较低的TN含量为主要特征。

3 讨论(Discussion)

与其他研究结果相比,丹江口水库大型底栖动物群落具有较高的生产力[26]。丹江口水库年平均水温约19.6 ℃,这正是大部分底栖动物生长、繁殖适宜的温度[27-28]。霍甫水丝蚓在水温高于12 ℃时就能够产卵,并且在水温高于20 ℃时能够连续繁殖达2个月[29]。当温度在15~20 ℃时,某些种类的摇蚊幼虫能够在更短的时间内孵化[28]。此外,具备丰富食物资源的生境条件也是支持较高生产力的重要条件[6,30]。丹江口水库的沉积物中普遍含有丰富的有机物质[17],而有机物是颤蚓和一些摇蚊幼虫的重要食物来源之一[28]。

本研究的结果显示,丹江口水库底栖动物生产力分布呈现出明显的空间异质性。RWCS和TN被证明是与底栖动物生产力空间分布关系最为密切的环境因子。RWCS反映的是水体动力条件稳定程度,是影响底栖动物群落的重要环境因子[31]。颤蚓喜好生活在有机物质丰富[32]和水动力条件稳定的环境中[31]。在适宜的生境条件下,颤蚓科的一些种类(如,霍甫水丝蚓)能够在一年内多次繁殖[33],并且幼虫能够在几个月内达到性成熟[27]。因此,在颤蚓占优势的群落中,底栖动物的生产力和P/B系数较高。但是在过渡区和支流区,水体的扰动增加,摇蚊幼虫成为群落中的优势种类[17]。摇蚊个体较小,繁殖周期短[28],因而在摇蚊处于优势的区域P/B系数较高。然而,摇蚊较低的生物量导致其生产力不能达到较高的水平,相反软体动物由于其较高的生物量,因而具有较高的生产力。

TN含量则反映了水体的营养状态,大量研究显示,水体的营养状况与次级生产力存在密切的关系[2, 11]。本研究结果显示,丹江口水库底栖动物次级生产力与TN呈现负相关的关系,即TN水平较高的区域,如支流区及过渡区次级生产力水平较低,而TN水平较低的区域,如湖泊区,次级生产力水平最高。这与不同区域群落组成有关。在支流区及过渡区,有更多来自上游的营养物质输入,导致TN较高,但水体的扰动较大,高生产力的颤蚓在群落所占比例较低。而在湖泊区,外界输入的营养物质较少,而稳定的水体环境非常适合颤蚓的大量生长,因而具有较高的次级生产力水平。因此,TN水平与底栖动物生产力并非直接的关系,可能只是反映了水体受到外源输入及水体扰动影响的强度,这需要进一步获取数据进行论证。

水动力条件和外源营养物质的输入对丹江口底栖动物次级生产力有显著的影响。丹江口水库水动力条件受到水库调度引起的水位波动影响,而外源营养物质的输入受到入库支流流域管理的控制。本研究的成果可为丹江口水库的生态调度和流域管理决策提供参考。

致谢:感谢徐耀阳、王岚、孔令慧、汪兴中、黄亮、段树桂和申恒伦在野外采样和实验室测定中给予的支持。