北京河流大型底栖动物空间格局及其环境响应研究

2018-09-17张宇航张敏张海萍余杨王永刚孙仕军渠晓东

张宇航,张敏,张海萍,余杨,王永刚,孙仕军,渠晓东,*

1. 中国水利水电科学研究院,北京 100038 2. 沈阳农业大学水利学院,沈阳 110866 3. 北京市环境科学保护研究院,北京 100037

大型底栖动物具有明显的地域性,随着河流等级、河流地貌的变化,底栖动物具有典型的纵向分布特征[1]。人为干扰活动会对底栖动物生物多样性造成显著影响,研究大型底栖动物的生物多样性及其空间格局特征,对于了解底栖动物地理区系、生物多样性与流域水环境的保护和修复都具有重要的科学意义。大型底栖动物在水生态系统中具有重要的生态学作用,是食物链中的重要环节,对河流生态系统的物质循环、能量流动以及信息传递起着重要的作用[2],同时底栖动物具有活动范围较小、容易采集、物种易鉴定、生境高度多样化、能综合响应人类活动干扰等特点[3],可以在很大的程度上反映整个河流生态系统的健康状况,并且对流域水环境保护、修复和管理具有重要的指导作用[4]。

城市河流在人为活动的干扰下,其水生生物的物种组成、群落结构和天然生态系统中受人为干扰程度较小的河流有显著的差异。通常而言,城市河流底栖动物群落的生物多样性会显著降低,敏感物种比例降低甚至消失,寡毛类、摇蚊等耐污物种成为优势类群[5]。据Allan[6]、Dudgeon[7]、张勇等[8]对国内外诸多流域(如,美国加利福尼亚Secret Ravine河流域、西班牙La Tordera流域、中国的钱塘江、辽河等流域)城市化后水生态系统的研究对比发现,城市化过程中引起的水质污染、水文节律改变、生境破坏、流域土地利用等是影响底栖动物群落结构的主要因素。河流水体受到污染后,导致水体中含有丰富的有机物,有机物耗氧分解降低了城市河流水体的溶解氧含量,导致对氧敏感的襀科、原石蛾科、细裳蜉科等物种减少甚至消失,耐有机污染和耐低氧的寡毛类、摇蚊类、蛭类、螺类、片脚类动物更容易占据优势地位;污水的排入也促进了丝状细菌的生长,导致底栖动物的敏感种(如高翔蜉)死亡[9-10];由于城市化后流域不透水面积的增加,改变了流域自然的水文过程和河流水文自然节律,水生生物难以在有限的时间内找到庇护所,降低了水生生物生物量和生产力[11];城市化过程中水利设施的建设改变了河流物理生境结构,其中渠道化是城市河流中最常见的水利工程,造成了生境质量下降和单一化。因此,城市化导致了城市河流与天然受人类干扰程度较小的河流底栖动物群落结构存在较大的差异。

目前在国内研究中已经开展了许多关于河流底栖动物的研究,但对于受人为活动干扰典型区域的研究相对较少。北京市以往对底栖动物的研究中,主要集中在温榆河、拒马河、密云水库上游等部分河流,缺乏对北京市整个区域河流的宏观调查,因此本研究以北京市全市范围河流为研究区,主要研究目的为:1)基于大规模的野外调查,探讨北京市经过高强度城市开发以后,底栖动物群落结构特征和区域差异性;2)对于历史上研究区底栖动物监测资料的缺乏,提供完整的底栖动物监测资料,从而为评价北京市河流水生态系统健康状况和水环境保护提供科学性依据和支撑。

1 材料与方法 (Materials and methods)

1.1 研究区概况

本研究区域为北京市范围内的河流(115.7° E~117.4° E,39.4° N~41.6° N),包括永定河水系、大清河水系、潮白河水系和北运河水系(见图1)。气候为典型的北温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,多年平均降雨量为576.4 mm[12],全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月。研究区域中,北京市山区面积9 973.4 km2,占北京市面积的60.8%,海拔高度在1 000~1 500 m,平原区面积6 342.3 km2,占北京市面积的39.2%,海拔高度在20~60 m。

图1 北京市河流采样点分布Fig. 1 Sampling sites of rivers in Beijing City

1.2 大型底栖动物采集及功能摄食类群的划分

2014年5月—2015年8月间,在研究区共设置监测样点76个,主要依据水系的长度和密度,分别在永定河水系设置样点16个,北运河水系设置样点33个,潮白河水系设置样点19个,大清河水系设置样点8个(见图1)。每个采样点选择约100 m的河段作为采样区域,从上游向下游等距离划分采样区域(共划分11个监测断面),从11个监测断面中随机选取3个监测断面,利用定量采样工具Surber网进行定量化采集。然后,再利用半定量采样工具D型网,对不同类型生境采集约5 min。将采集的定量和定性大型底栖动物样品分别过40目筛网,经过粗挑选后分别放入1 L 样品瓶内,用70%酒精保存后带回实验室进行分类鉴定,绝大多数物种鉴定到属或种,寡毛类和线虫鉴定到纲。

根据大型底栖动物的食性类型,参考Cummins[2]和Barbour等[13]大型底栖动物功能摄食类群的分类方法,将大型底栖动物划分为以下5类:刮食者(Scrapers)、撕食者(Shredders)、收集者(Collector-gatherers)、滤食者(Collector-filterers)、捕食者(Predators)。

1.3 大型底栖动物统计分析方法1.3.1 生物多样性指数

底栖动物群落特征分析采用物种优势度指数、Margalef丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数。

1) Shannon-Wiener多样性指数H公式为

(1)

式中ni表示第i种的个体数,N表示总个体数。

2) Margalef丰富度指数D公式为

(2)

式中,S表示总物种数,N表示总个体数。

3) Pielou均匀度指数J公式为

(3)

式中H表示Shannon-Wiener多样性指数。

4)优势度指数Y

(4)

式中Y为优势度,fi为该种出现的点位数占总点位数之比的百分比,当Y>0.02时,定为优势种[14]。

1.3.2 数据分析

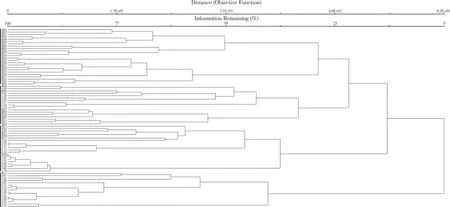

利用聚类分析法分析大型底栖动物群落物种组成相似性,利用Sorensen (Bray-Curtis)组间距离进行判断,组间关联使用Ward's method,聚类结果的差异显著性检验利用多响应置换过程(MRPP) 进行判别[15],聚类分析前所有的大型底栖动物数据分别进行log(x+1)转化。利用Origin中的单因素方差分析(One-way ANOVA)对组间总体进行差异显著性检验,组间差异性采用Bonferroni检验,显著水平设置为0.05。聚类分析使用PC-ORD 软件进行[16],其余图件采用Origin 9.0完成。

2 结果(Results)

2.1 大型底栖动物群落结构

北京河流共采集到大型底栖动物151个分类单元,分属5门9纲67科127属,其中,昆虫纲(Insecta)115种,寡毛纲(Oligochaeta)10种,腹足纲(Gastropoda)10种,甲壳纲(Crustacea)7种,蛭纲(Hirudinea)3种,瓣鳃纲(Lamellibranchia)3种,涡虫纲(Turbellaria)1种,线虫纲(Nematoda)1种,蛛形纲(Arachnida)1种(见图2)。水生昆虫占绝对优势,物种数占比为76.16%,寡毛纲占6.62%,腹足纲占6.62%。从不同类群的相对丰度来看,昆虫纲占69.4%,寡毛纲占18.6%,甲壳纲占9.5%,腹足纲1.7%,其他类群占0.8%。优势度指数的分析表明,优势种分别为摇蚊科幼虫(larvae of Chironomidae,优势度0.0367)和霍普水丝蚓(Limnodrilus hoffmeisteri,优势度0.0331)。

分析大型底栖动物功能摄食类群的构成发现,大型底栖动物主要由5个功能摄食类群构成,收集者物种数为66种,捕食者32种,刮食者15种,滤食者10种,撕食者3种,各功能类群的相对丰度依次为91.8%、1.3%、2.3%、4.5%、0.1%(见图2)。

2.2 大型底栖动物空间分布特征

基于Bray-Curtis方法判别北京河流大型底栖动物群落的组间相似性(见图3),结果表明,76个采样点被划分为4组:组1采样点共24个,主要分布于潮白河水系的潮河、清水河、黑河等近自然状态的河流,具有轻度干扰的山溪型河流底栖动物类群特征;组2采样点共17个,主要分布于永定河山峡段和北运河水系的清河等经过生态修复的河流,具有中度干扰的山溪型河流兼有城市河流底栖动物类群的特征;组3采样点共20个,主要分布于北运河水系的温榆河、北沙河、南沙河、凉水河和大清河水系的刺猬河、小清河、拒马河等河流,具有中度干扰的城市河流兼有山溪型河流底栖动物类群的特征;组4采样点共15个,主要分布于北运河水系的凉水河,小中河、凤港减河等受人类干扰程度较为严重的河流,具有重度干扰的城市河流底栖动物类群特征(见图1、3)。

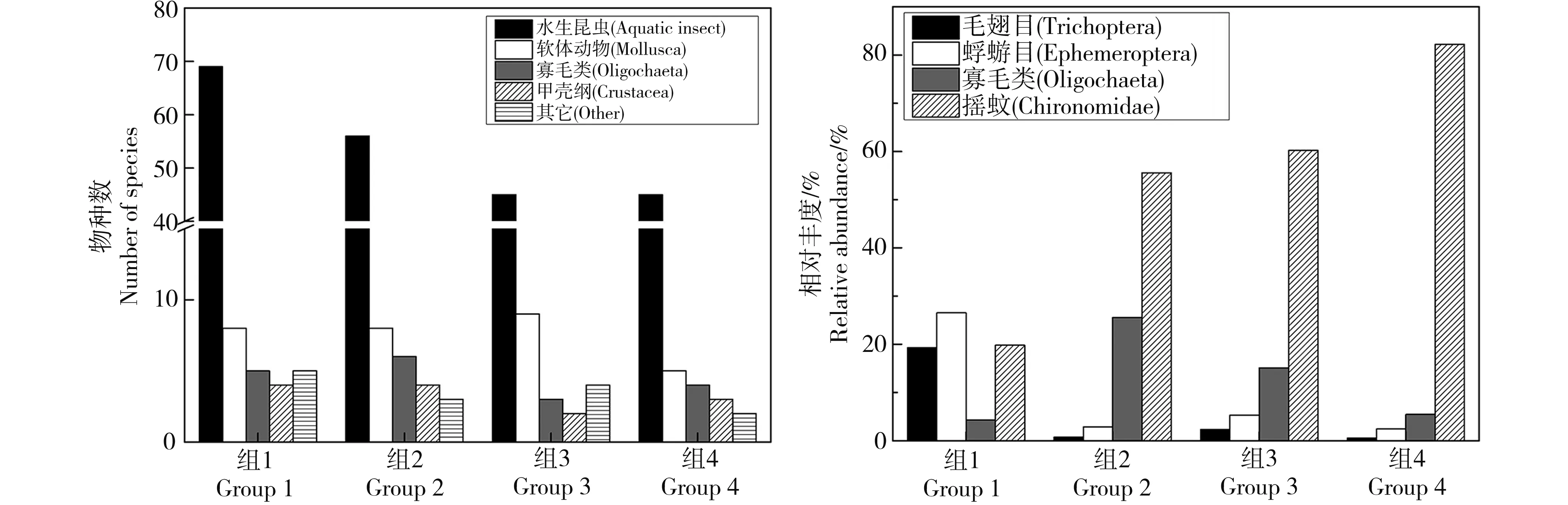

从物种组成来看,总的趋势表现为从典型的山区河流向城市河流过渡当中,水生昆虫表现为逐渐下降的趋势,由于组4出现了较多数量的摇蚊,导致组3到组4下降趋势不明显;山区河流和山区-城市过渡区中具有较为相似的软体动物类群,城市河流中软体动物物种数出现减少;其他物种的变化没有发现较为明显的规律性。

通过对4组的底栖动物群落结构分析得出,组1群落组成以EPT昆虫(蜉蝣目Ephemeroptera、襀翅目Plecoptera、毛翅目Trichoptera)为主,相对丰度为45.9%,其中蜉蝣目占26.5%,毛翅目占19.3%,摇蚊相对丰度为19.8%;组2、组3均以摇蚊和寡毛类为主,摇蚊相对丰度分别为55.6%、60.2%,寡毛类相对丰度分别为25.6%、15.3%;组4摇蚊占绝对优势,相对丰度为82.2%(见图4)。根据方差分析显示,EPT%表现为组1与组3、组4差异显著(P<0.05),组2和组3之间差异显著(P<0.05),摇蚊%表现为组1与组2、组4差异显著(P<0.05),组3和组4之间差异显著(P<0.05),寡毛类%、软体动物%组间均无显著差异(P>0.05)。基于优势度指数的分析表明,组1优势种分别为热水四节蜉、秀丽白虾和网栖石蛾,组2为直突摇蚊、钩虾和长足摇蚊,组3为摇蚊幼虫和寡毛类,组4优势种是以中华摇蚊为代表的摇蚊幼虫。

图2 北京河流大型底栖动物物种分布与群落组成注:分类阶元中I—昆虫纲;G—腹足纲;O—寡毛纲;C—甲壳纲;R—其他(蛭纲、涡虫纲、线虫纲、蛛形纲、瓣鳃纲);A—收集者;P—捕食者;S—刮食者;F—滤食者;B—撕食者。Fig. 2 The taxa richness and assemblage composition of macroinvertebrates in Beijing riversNote: in classification unit, I—Insecta, G—Gastropoda, O—Oligochaeta, C—Crustacea, R—Other (Hirudinea, Turbellaria, Nematoda, Arachnida, and Lamellibranchia); A—Collector-gatherers, P—Predators, S—Scrapers, F—Collector-filterers, and B—Shredders.

图3 北京河流大型底栖动物聚类分析结果Fig. 3 Cluster analysis for macroinvertebrate assemblage of rivers in Beijing City

大型底栖动物功能摄食类群分析结果表明:组1的优势功能摄食类群为收集者和滤食者,相对丰度分别为60.1%和29.6%;组2、组3、组4的优势功能类群均为收集者,相对丰度分别为97.7%、90%、97.5%,对各组大型底栖动物功能摄食类群相对丰度的空间分布进行方差分析,结果显示:收集者、捕食者、刮食者、撕食者相对丰度在各组之间差异不显著(P>0.05),滤食者相对丰度表现为组1与其他3组差异显著(P<0.05)。

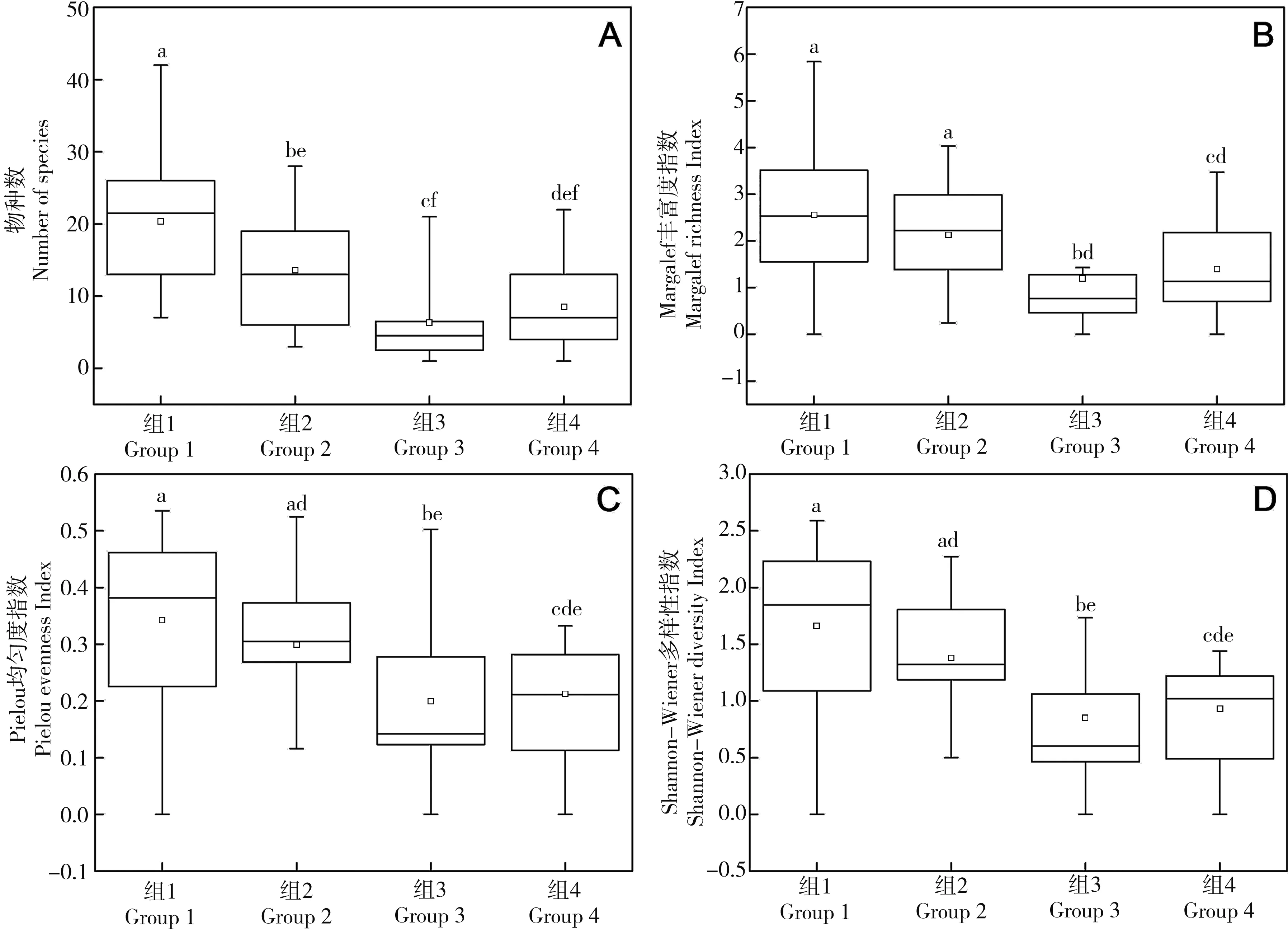

2.3 大型底栖动物生物多样性差异

通过对大型底栖动物生物多样性分析,结果表明:物种数(见图5A)从典型的山区河流向典型的城市河流过渡中,具有逐渐下降的趋势,由于组4水生昆虫中的摇蚊物种数急剧增加,导致组4的物种数高于组3。Shannon-Wiener多样性指数、Margalef丰富度指数(见图5B、5D)从典型的山区河流到山区-城市过渡区具有逐渐下降的趋势,组4的Shannon-Wiener多样性指数、Margalef丰富度指数则高于组3,均匀度指数(见图5C)从典型的山区河流向典型的城市河流过渡中,具有逐渐下降的趋势,而组3与组4间没有明显的变化趋势。

根据方差分析显示:物种数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数、Margalef丰富度指数的总体方差检验均显著不同(P<0.05)。组1的物种数显著高于其他3组(P<0.05),组2和组3物种数存在显著差异(P<0.05),组2与组4、组3与组4间不存在显著差异(P>0.05);组1的Pielou均匀度指数、Margalef丰富度指数显著高于组3、组4(P<0.05),组2与组3存在显著差异(P<0.05),组1与组2、组2与组4、组3与组4间不存在显著差异(P>0.05);组1、组2的Shannon-Wiener多样性指数显著高于组3、组4(P<0.05),组1与组2、组3与组4间不存在显著差异(P>0.05)。

3 讨论(Discussion)

3.1 大型底栖动物群落结构差异性

北京河流大型底栖动物的空间分布表现出明显的区域性差异,组1(轻度干扰的山溪型河流底栖动物类群)以EPT昆虫为主,组2(中度干扰的山溪型河流兼有城市河流底栖动物类群)、组3(中度干扰的城市河流兼有山区河流底栖动物类群)以摇蚊、寡毛类等耐污种为主,组4(重度干扰的城市底栖动物类群)则是以摇蚊为绝对优势类群,且EPT昆虫的组间变化表现为组1>组2>组3>组4,摇蚊的变化表现为组4>组3>组2>组1,主要原因在于生境条件的利用方式不同和人为活动的干扰,导致底栖动物群落产生了较大差异。

底栖动物的种类组成依赖于河流生境的多样性和稳定性,不同的物理条件支持不同的大型底栖动物类群,多样性的生物栖息地支持多样性的生物群[17]。结合北京市河流的地理位置和样点分布情况,组1样点主要位于北京市北部山区的河流,河床底质主要以大石块和卵石为主,生境类型较为多样化,并且河流受人为干扰程度较小,组3、组4样点位于典型的城市受干扰的河流中,城市河流渠化现象较为普遍,导致底质类型较为单一,底质以淤泥为主,而淤泥底质孔隙比高,有机物含量丰富,极适宜于寡毛类和摇蚊等耐污类群生存,致使以EPT昆虫为代表的敏感种明显减少。王强等[5]的研究表明在城市河流中以EPT昆虫为代表的敏感物种完全消失或者明显减少,寡毛类、摇蚊等少数耐污染物种成为优势类群。这一结论在美国Secret Ravine河流域和中国的太湖流域的研究中得到了验证[18-19]。组2样点主要位于山区向城市过渡的区域,摇蚊相对丰度为55.6%,主要是由清河上的4个点位所贡献,从调查来看,清河等城市河流前期已经开展了系统的生态修复,河流的底栖动物多样性有所增加,表现出了与中度干扰的山区河流底栖动物较为相似的类群组成特征。另外拒马河、古城河等底栖动物群落结构从上游到下游具有明显的差异,拒马河上、中、下游3个样点分别属于组1、组2、组3底栖动物类群,古城河上、下游2个样点分别属于组1、组3底栖动物类群,造成群落结构变化的主要因素是高强度的人为扰动。

3.2 大型底栖动物功能摄食类群差异性

北京河流共划分出5种功能摄食类群,其中收集者相对丰度明显高于其他类群,组2、组3、组4的收集者相对丰度高达90%以上,组1的收集者相对丰度也高达60%以上。收集者以沉积态的细有机颗粒为食,功能摄食类群构成的单一化,指示了食物来源的单一化和生境的单一化[20-23]。组4属于典型的城市河流,组2、组3也具有一定的城市河流特点,北京市河流由于受到渠道化和闸坝调控的影响,河流水面较宽,水体流速较缓,有机碎屑容易沉积,为集食者提供了丰富的食物来源,满足了集食者摄食要求,致使组2、组3、组4收集者占比极高。组1山区河流底栖动物类群收集者占比也相对较高,由此推断组1山区河流生境细颗粒物沉积较为普遍,表明山区河流面源污染和水土流失现象较为普遍。组1的刮食者相对丰度(仅为6.7%)明显高于其他3组,主要是由于山区河流中卵石具有较大的表面积,可以滞留较多的粗颗粒有机物,附生更多的藻类和水生植物,为刮食者提供食物来源,而城市河流底质以淤泥为主,形成了以收集者为主的摄食功能类群结构。另外研究发现整个北京河流撕食者、滤食者、捕食者相对丰度(5.9%)极低,表明以凋落物、漂浮性的细有机颗粒、捕食性的底栖动物为食的类群出现了较为明显的退化。这与美国、韩国以及澳大利亚等国家和地区[24-27]对城市河流底栖动物摄食类群的研究结果一致:城市化后撕食者、滤食者、捕食者比例一般会明显减少,集食者比例将增加,并且常成为优势类群,部分功能摄食群甚至会因为干扰强度过大而消失。

图4 北京市河流中各分组间大型底栖动物物种与相对丰度Fig. 4 The taxa richness and relative abundance of macroinvertebrates among different groups of rivers in Beijing City

图5 北京市河流不同分组间大型底栖动物群落多样性指数箱线图注:□为平均数;箱体中横线为中位数;箱体为25%~75%分布范围;箱体上字母为组间差异。Fig. 5 The box-whisker plots of indices of macroinvertebrate biodiversity among the different groups of rivers in Beijing CityNote:the square represented the average value, the horizontal line is the median value, the box range from 25% to 75% of the distribution, and the letters represented the significance of differences among different groups.

3.3 大型底栖动物多样性差异

关于城市化造成的大型底栖动物生物多样性的下降,国内外学者已经开展了大量的研究[28-32],研究表明城市化对河流造成的干扰强度与底栖动物丰富度、科/属的多样性、香农指数等指标存在负相关关系。北京山区河流的底栖动物生物多样性显著高于城市河流,主要是由于城市化过程中,河流渠化、水坝、桥梁等水利工程设施的建设破坏了河流底栖动物的生境,致使底栖动物生物多样性下降。河道渠化增加了流水对河床的冲刷作用,导致河床中的石块和大型木质残体减少,底栖动物难以找到附着的底质,导致底栖动物多样性降低。另外城市内的水坝以低水头水坝数量居多,目的在于构建滨水景观,而低水头水坝破坏了城市河流的纵向连通性,使得蓄水区河床底质生境均质化,降低了底栖动物的完整性[33-34]。城市河流水体污染也是导致底栖动物生物多样性降低的主要原因。河流是城市化过程中流域内污染物的主要汇集区,底栖动物直接在水体里摄食,体壁透水性强,大部分甚至全部生活史都离不开水体,且活动能力一般弱于陆生动物,城市河流水质受到人为干扰等因素影响后,水质发生变化将最先作用于底栖动物,即使是微小低水平的污染,对河流生物多样性的影响也是负面的,特别是对于敏感物种的影响是致命的,例如河流污染物的增多会导致水体中离子浓度升高,改变了水体渗透压,对敏感类群造成胁迫[35],Miserendino等[36]发现在中等浓度的氨氮水体中摇蚊以直突摇蚊亚科种类为优势种,高浓度的氨氮水体中则为摇蚊亚科种类。通过本研究的对比,河流大型底栖动物的群落结构和生物多样性可较为敏感地指示环境状况的变化,是较为理想的环境修复指示物种。