成都市旅游空间结构与发展格局分析

2018-09-13黄连云

黄连云

(西南民族大学 旅游与历史文化学院,成都 610041)

以“一带一路”和“长江经济带”的建设与发展为战略机遇,结合成都市旅游业“十三五”规划,成都市确立了建设“国家旅游中心城市”和“世界知名旅游城市”的目标。对成都市旅游空间结构进行分析,以实现旅游资源与旅游经济发展有效配置,优化区域发展空间布局,并推动成都市旅游业国际化发展,已成为成都市旅游经济发展的必然需要。

对旅游空间结构的研究主要有王俊[1]、邹永广[2]和王洪桥[3]分别利用社会网络分析和GIS空间分析法,对跨区域的旅游空间结构进行分析,并从省域合作视角提出旅游空间合作发展模式。同时,对于省域范围内旅游空间结构的研究主要集中在湖北、海南、云南、内蒙古等[4]-[7],结合交通发展演变,分析旅游空间结构演变与交通发展之间的关系。部分学者选用高铁作为研究对象,具体分析新式交通工具的发展对区域内旅游空间结构发展的影响。如李瑞[8]和黄泰[9]等通过交通可达性模型和GIS空间分析法分别对贵广高铁、宁杭高铁和全国主要高铁网络做出分析。杨莎莎[10]和于秋阳[11]等则主要聚焦于高铁网络对区域旅游空间结构的分析。宋涛[12]首次运用分形理论集成出旅游地域系统的空间分维特征;任唤麟[13]采用归纳、演绎与实证分析等方法,界定核心旅游资源概念,分别对旅游空间结构研究方法和理论做出研究。敬峰瑞[14]利用核密度分析、空间自相关分析等方法探讨成都市旅游资源吸引力的空间结构特征,认为区域人口密度、资源密度等因素是影响旅游资源吸引力的主要因素。

通过上述文献梳理,显示目前旅游空间结构分析多集中在省域及以上区域范围内的研究,并相对较多地关注高铁建设对旅游空间结构发展的影响。同时,虽然已有学者对成都市旅游资源吸引力的空间结构特征做出相应的分析,但是并未对成都市旅游资源在整体空间分布结构和旅游经济发展空间布局上做出分析。因此,可以运用 ArcGIS 的空间分析功能,通过标准差椭圆、最邻近距离、地理集中指数等方法,对成都市旅游资源的空间分布和客源地时空结构做出较为深层次的分析,并结合旅游中心地理论和核心—边缘理论构建出成都市旅游空间发展格局,提出相应的优化发展建议。

一、研究区域概况

成都市位于四川盆地西部,成都平原腹地,境内地势平坦。总面积14312平方千米,常住人口1591.8万人,下辖11个市辖区、4个县,代管5个县级市。成都市是国家历史文化名城、中国最佳旅游城市和世界优秀旅游目的地。区域内旅游资源丰富,截至2015年,有A级景区77个。其中,5A级景区1个,4A级景区37个,3A级景区22个,2A级及以下景区17个(见图1)。

图1 成都市A级景区分布图

二、数据来源和研究方法

(一)数据来源

此次以成都市国家A级景区为研究对象。因此,国家A级景区资料来源于成都市旅游政务网(http://www.cdta.gov.cn/)2015年统计数据,具体地理位置坐标则来源于百度地图拾取坐标系统(http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/index.html)。成都市旅游经济数据主要从成都统计局发布的《成都市统计年鉴》(2016)和成都市旅游局公布的《2015年成都市旅游经济运行分析报告》中获取。

(二)研究方法

旅游资源的集聚程度是衡量一个区域旅游空间整体竞争力的主要指标[15]。在借鉴唐健雄[16]、吴清[17]和赵慧莎[18]等已有研究的基础上采用标准椭圆差、资源密度图和空间最邻近指数等ArcGIS空间分析法对成都市2016年A级及以上景区的空间分布结构进行分析。

1.标准椭圆差

标准椭圆差可以直观地表现出旅游资源在空间上的总体分布特征和趋势。椭圆的长轴为资源分布最多的方向,短轴为空间资源分布最少的方向。计算公式如下:

tanθ=(A+B)/C

2.空间最邻近指数

最邻近指数是指点状事物在地理空间中相互临近程度的地理指标[19],使用每个点到其最邻近点之间的平均值表示邻近程度。计算公式如下:

同时,为了更够能准确深入地分析成都国内旅游市场客源地状况,在已有的研究基础上[20]-[22],采用地理集中指数分析区域旅游市场集中程度。计算公式如下:

公式中,G表示地理集中指数;xi表示第i个主要国内客源地来成都游客总数;T表示2016年成都市接待国内游客总数;n为成都市主要国内客源地总数。G值越小,表明客源市场越分散;G值越大,表明客源市场越集中;G值适中,说明客源市场处于最好状态。

最后,在借鉴已成有研究基础之上[22]-[24],采用时间强度指数分析成都市旅游的季节性强度。计算公式如下:

公式中R表示季节性强度指数,Xi表示第i月客流量占全年客流量百分比;R值趋于0,表示旅游需求分配时间越均匀;R值越大,表示旅游需求分配时间变动越大,旅游淡旺季较为明显。

三、成都市旅游资源空间结构和客源地分析

(一)成都市旅游资源空间结构分析

1.旅游资源空间分布椭圆结果分析

通过ArcGIS 10.2软件对2016年成都市A级及以上旅游资源进行标准差椭圆分析,将旅游资源权重设置为1,标准差为1,可以得到成都市旅游资源标准差椭圆结果(图2和图3)。

图2 成都市旅游资源分布椭圆中心点示意图

图3 成都市旅游资源空间分布椭圆

成都市旅游资源主要聚集在中部和南部地区,而东部、北部和西部旅游资源较少。成都市旅游资源总量分布椭圆中心点位于东经103.84度,北纬30.63度,位于双流县九江街道境内。旋转角度为66.6度,大致呈现西南—东北走向趋势。旅游资源最大分布半径为44.89km,最小旅游资源分布半径为35.38km,覆盖面积4990.8113km2,椭圆半径只有金堂县尚未覆盖,说明此部分区域旅游资源相对较少,旅游资源开发较为缓慢。

2.旅游资源空间分布密度和最邻近指数分析

利用ArcGIS10.2中的点密度分析工具对成都市旅游资源分布状况进行分析,得到成都市旅游资源空间分布密度分析结果(图4)。

图4 成都市旅游资源密度分布图

从图4中可以看出,新都区、青羊区、成华区、锦江区、金牛区和武侯区旅游资源密度较高,聚集大部分成都市旅游资源。其中,青羊区和武侯区在密度图中颜色最深,表明青羊区和武侯区旅游资源密度最大,旅游资源分布最为集中。与此同时,新津县除在城区相对集中外,广泛地分布在新津城区周边地区,表明旅游资源总量最大,但是分布相对分散,呈现出由新津城区向周边地区扩散的分布特征。此外,都江堰市拥有成都市唯一的“世界自然遗产”和5A级景区,即都江堰·青城山旅游景区,因此形成以都江堰·青城山旅游景区为中心的高密度旅游资源集中区。龙泉驿区旅游资源主要集中在城区,向城区周围有较小的扩散。

同时,蒲江县、崇州市、郫县旅游资源分布密度相对较小,形成了分布密度较低和相对分散的旅游资源集中地。大邑县、青白江区和金堂县旅游资源密度相对较低,没有形成旅游资源分布高密度区,属于旅游资源相对贫乏的区域。与此同时,通过最邻近指数计算结果表明,成都市旅游资源平均观测距离为0.059米,预期平均距离为0.0653米,最邻近指数为0.9035,接近于1,表明成都市旅游资源在整体上呈现出随机分布格局。

(二)成都市旅游客源地分析

成都市旅游业围绕“建设世界旅游目的地”目标持续快速发展。2015年,全市共接待国内游客1.89亿人次,同比增长2.6%;实现国内旅游收入1986.57亿元,同比增长22.86%。全市接待入境游客230.14万人次,同比增长16.35%;实现旅游外汇收入8.73亿美元,同比增长17.87%,

通过地理集中指数对2015年成都市客源地的计算,得到2015年成都市国内客源市场地理集中指数值为59.8;入境客源市场地理集中指数值为84.13,表明成都市国内外客源市场集中程度较高,尤其是入境客源市场,但国内客源市场相对于入境客源市场更为合理。同时,在客源市场地域分布方面:省外客源地主要集中在重庆市、广东省、湖北省等省市;市外省内客源地则主要以成都周边地区的南充市、绵阳市和乐山市等地区为主。入境游方面,亚洲成为2015年成都市入境游客源地的主力。特别是我国香港和台湾,占到总数54.91%。而欧洲和美洲客源地市场相对狭小,显示出成都市旅游市场国际化程度有较大的提升空间(表1和表2)。

在游客流量方面:都江堰市、龙泉驿区、温江区、大邑县和锦江区共接待国内旅游1.06亿人次,占成都市2015年全年接待国内游客总数的53.66%,成为成都市接待国内游客数量最多的旅游目的地。入境旅游目的地则主要集中在都江堰市、青羊区、大邑县、金牛区、邛崃市和温江区,占成都市2015年接待入境游总数的23.2%。都江堰市、温江区和大邑县成为成都市国内外游客流量的主要流入地,表明成都市游客流量存在明显的地域差异。

运用旅游时间强度指数对成都市2015年旅游进行季节性分析,根据公式计算出2016年成都市旅游的季节性强度值为7.8303,表现出显著的季节性特征,旅游淡旺季明显。具体来看,成都市旅游旺季主要集中在下半年,占全年接待国内外人数的57.5%。根据“推—拉理论”[25],旅游目的地气候和旅游资源是推动旅游发展的主要推力。成都市品味度较高的旅游资源,如西岭雪山、青城山以及花水湾温泉景区均会成为下半年旅游首选地;同时,相对与其他地区成都下半年旅游气候条件较为适宜。

表1 2015年成都市接待省内外游客主要客源地

表2 2015年成都市接待入境游客主要客源地

四、成都市旅游发展空间格局构建

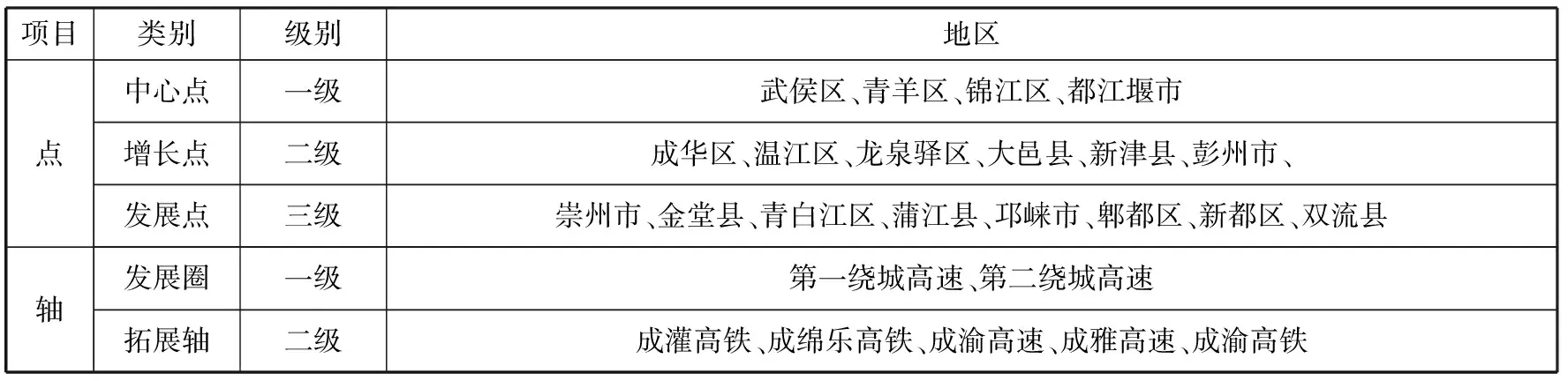

根据成都市旅游空间结构的分析结果,并结合成都市社会经济发展的实际情况,引用旅游中心地理论和核心—边缘理论构建出由点到线、由线成面的旅游空间发展格局,从整体上提升成都市旅游经济的发展,缓解由于旅游资源聚集程度、游客流量的地域差异,以及旅游的季节性发展而带来的旅游空间结构发展不平衡(见表3)。

表3 成都市旅游空间发展模式

借用旅游中心地理论,以及成都旅游资源和旅游经济发展的情况,选取武侯区、青羊区、锦江区和都江堰市作为成都市旅游经济发展的中心点。其中武侯区、青羊区和锦江区依托位于成都城区中心在这一优势地理位置,是成都市对外发展旅游的“窗口”;也是成都旅游资源最为集中的区域,拥有武侯祠、杜甫草堂和春熙路等品味度较高的旅游资源。而都江堰市作为四川省黄金旅游线路“九环线”的门户,境内形成以世界文化遗产和世界自然遗产“青城山·都江堰景区”为中心的旅游目的地。因此,武侯区、青羊区、锦江区和都江堰市是带动成都市旅游经济整体发展的有力增长极,也需发挥中心旅游地的辐射能力,带动周边旅游目的地旅游经济的发展。

成华区、温江区、龙泉驿区、大邑县和新津县借助旅游中心目的地的辐射能力,凭借自由旅游资源和旅游品牌优势,发展成为二级旅游中心地,即旅游经济增长极点。同时,通过第二绕城高速发展圈,串联成渝高速、成绵乐高铁和成雅高速形成第二层旅游经济发展面。其中,龙泉驿区和新津县分别在游客流量和旅游资源空间分布上具有优势,通过一级旅游中心地的辐射作用和“半小时经济圈”的带动,加上成渝高铁和成绵乐高铁形成的旅游空间高铁效应,龙泉驿区和新津县在成都市东部和南部区域的旅游经济发展过程中具有不可替代的作用。

以成都第三绕城高速为发展圈,连通由一级和二级旅游中心地延伸出来的拓展轴,与三级发展点共同组成成都市旅游经济发展的第三层面,助力于成都市全域旅游形成由点到线、由线到面的多层次发展格局。另一方面,成绵乐高铁和成渝高铁等拓展轴带来的“时空压缩效应”将有力地开发成都市省内外潜在客源市场和优化客源市场结构,与成都市形成的旅游经济增长极和二、三级旅游中心地共同构成内外旅游空间发展格局。

五、结论与优化建议

(一)结论

基于ArcGIS空间分析和地理分析法,对成都市旅游资源分布空间结构和旅游客源地进行探讨和分析,得到以下主要结论:

通过标准差椭圆、旅游资源密度图和空间最邻近指数等ArcGIS空间分析法对成都市A级及以上旅游资源空间分布结构的结果,表明成都市旅游资源在整体上呈现出随机分布格局,主要聚集在中部和南部地区。其中,青羊区、武侯区、新津县和都江堰市的旅游资源分布密度相对较高;大邑县、青白江区和金堂县旅游资源密度相对较低。

利用地理集中指数和时间强度指数对成都市客源地分析得到:成都市入境客源市场与国内客源地集中程度高,但国内客源市场相对于入境客源市场分布更为合理。都江堰市、温江区和大邑县是国内外游客流量主要流入地。其中,只有都江堰市属于旅游资源相对集中的区域。表明成都市旅游资源分布较高的区域和游客流量流入的主要区域出现一定程度的不平衡。同时,成都市的旅游的季节性强度较高,主要的旅游时间分配集中在下半年,显示出成都市旅游淡旺季明显。

(二)优化建议

1. 建设精品旅游景区,提升全域旅游品质

依照成都市建设“国际一流的世界旅游目的地城市”的规划和要求,加快完善相关配套措施的同时,通过对三国蜀汉文化、汉赋唐诗文化和遗产度假旅游产品体系等旅游资源的深层次挖掘,着力于提升优势旅游资源的旅游品质,实现错位发展,形成多层次、复合化的高品质旅游景区。同时,配合成都市“双核共融,多极共兴,两翼齐飞,两圈拓展”的旅游发展布局,发挥高速铁路“旅游时空”效应,进一步提升成都市全域旅游发展的品质。

2. 强化区域旅游合作,构建多极联动发展

加强跨地域旅游发展合作,构建多元化合作机制,展现政府在旅游经济发展合作中的引导、监督和服务功能。通过统一发展思路、制定统一旅游发展规划和完善基础配套设施,协调各区域间对旅游资源、基础设施建设和旅游规划上的不平衡发展。同时,充分发挥青羊区、都江堰市和武侯区等旅游经济增长极的带头引领作用,保持领先发展态势,有针对性地带动周边旅游目的地的发展,促使该部分旅游目的地次级突破和腹地的形成,构建多个强有力的旅游经济发展极的联动发展。

3. 打造智慧旅游服务,推动旅游创新创业

围绕成都旅游大数据中心建设,构建包括智慧旅游管理、营销和服务在内的综合智慧旅游服务系统,对旅游发展动态实行无缝化、即时化、精确化和互动化掌控。并通过旅游目的地间、旅游企业间以及游客与旅游服务间的旅游大数据实时共享,实现传统旅游管理向现代旅游管理的转变,提升旅游服务信息化水平。在“旅游+”发展理念的引领下,对接智慧旅游服务,优化创新创业环境,协调企业、高校和科研机构等各类型经济、文化组织优势资源,培育和激活创新创业主体。在平衡成都市旅游淡旺季的同时,也将增强旅游经济发展的潜力。