热点与展望:我国网络犯罪问题研究的动态分析

——基于近二十年间CNKI数据库的文献计量分析*

2018-09-08王志鹏

刘 军,王志鹏

(山东大学(威海)法学院,山东威海264209)

一、问题的提出:

网络犯罪综述性计量研究的必要性

计算机信息技术的高速发展使得刑事立法不断更新、刑事司法的类型复杂多样,网络犯罪是近年来学界、实务部门密切关注的犯罪类型,甚至已经进入全面爆发期[1]。可以说,网络犯罪与国家安全、社会安定、公众生产生活密切相关。由于其科技含量较高等问题,立法、司法、学界的研究常滞后于网络犯罪问题的产生,“快播案”①参见(2016)京01刑终592号。引发了学界对于网络中立帮助行为的研究热潮,据统计,2015年全年共有40篇文献选题为网络中立帮助行为,约占网络犯罪研究全年文献量的25.6%。在一批网络犯罪典型案例出现后,立法机关适时做出了一系列的调整,如《刑法修正案(九)》《中华人民共和国网络安全法》等法律的颁布实施,司法机关通过制定相应司法解释等规范性文件②参见法释〔2017〕10号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》、法释〔2017〕19号《最高人民法院、最高人民检察院关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》。来进一步阐明法律的适用问题。

但有学者指出,面对刑事立法与司法实践,学界对于网络犯罪的学术理论研究全面脱节与滞后[2]8-10。我国现今对于网络犯罪这一宏观的问题,尚未进行客观全面的梳理,以致无法回答学术研究的纲领性问题:网络犯罪的当前研究核心是什么?未来一阶段学界研究的重点是什么?

学界关于网络犯罪的综述性研究主要集中在观点梳理等资料整理方面,但网络犯罪问题的研究横向范围较广、纵向尺度较深,跨越标题层级、更为抽象与宏观的网络犯罪综述性研究,特别是指明网络犯罪研究现状热点与未来展望的研究,尤为缺乏。本文通过使用可视化分析软件CiteSpace,分析了近二十年③本文中“近二十年间”是指自1998-2017年的统计数据,本文数据下载截止时间为2018年1月6日。的文献数据,运用法学、图书情报学等跨学科知识,综合、客观、数据化地展现网络犯罪研究的现状、热点以及未来展望。

二、分析基底:数据库及数据的样本检索获取

(一)样本数据库及样本词的确定

本文选择了中国知网数据库(以下简称“CNKI数据库”),中国知网即中国知识基础设施工程(Chinese National Knowledge Infrastructure,CNKI),是世界上全文信息量规模最大的数字图书馆①中国知网简介:http://cnki.net/gycnki/gycnki.htm,最后访问时间:2018年1月6日。。选择CNKI数据库主要基于其中文文献数据庞大,基本涵盖了我国网络犯罪研究的全部期刊文献学术研究成果。本文选择CNKI数据库社会科学I辑数据库中的“法理、法史”“宪法”“行政法及地方法制”“民商法”“刑法”“经济法”“诉讼法与司法制度”“国际法”子库(以下简称“法学相关子库”)的期刊、博硕士文献数据标记为A组;CNKI数据库社会科学I辑数据库法学相关子库中的核心期刊库以及CSSCI期刊库文献数据标记为B组。

其中,A组数据主要用于本文分析网络犯罪研究的概况、核心重点问题、当前研究的热点问题等。选择社会科学I辑数据库法学相关子库,不仅能够保证网络犯罪研究数据涵盖刑事法律,同时将可能涉及到的与其它部门法的内容一并纳入分析范围之内,去除了不属于本文研究对象的网络技术类、新闻通讯类、思想政治教育类等内容,再添加博硕士数据库的相关数据,符合了全库搜索的基本要求;B组数据又进一步选择了CNKI数据库社会科学I辑数据库法学相关子库中的核心期刊库以及CSSCI期刊库,这组文献数据在一定程度上代表着我国学术研究的前沿与重难点,主要用于分析我国网络犯罪问题的关键点。A组数据的全库性检索分析,呈俯瞰式样态,从时间轴线、作者与机构分布、学界共同研究主题、未来学界研究的热点核心问题进行全局性、统领性的考察;而B组数据的检索分析走向纵深,呈探井式样态,在数据量不能实现探求未来研究热点的客观前提下,另辟蹊径地研究核心期刊文献数据中共同研究的主题,在缩小文献数量数据的同时,进一步发掘核心期刊文献数据的价值。

本文选择“网络犯罪”“计算机犯罪”作为样本检索词,这样设定主要是基于检索内容的完整性、科学性考量。在历史的发展进程中,网络犯罪曾出现过不同的名称,即“计算机犯罪”。通过检索CNKI数据库我们发现,计算机犯罪的概念则出现更早一些,可以追溯到1980年郭纪晴在《国外法学》(现为《中外法学》)上发表的“一种新的犯罪方式——利用电子计算机进行犯罪活动”一文。通说观点认为,计算机犯罪是将计算机视为工具与对象的二重说[3]。而计算机犯罪在发展过程中,用计算机犯罪已经不足以涵盖其所需要表达以及展现的含义,网络犯罪的概念应运而生。网络犯罪并非一个确切的罪名,而是一个类罪概念,在广义上讲,凡发生在网络空间、以网络为攻击对象或以网络为工具而实施的犯罪均可认为是网络犯罪。可以说,计算机网络技术的发展以及人们认知水平的不断提高,网络犯罪更新并包含了计算机犯罪这一概念。涉及计算机的犯罪在未来仅仅是网络犯罪的一小部分,各类不同终端连接在一起都可以称之为“网络”,计算机仅仅是其中的一种终端,并随着“虚拟社会”“虚拟空间”的出现,网络犯罪的概念暂时能够涵盖这一类罪的集合[4]。同时检索“网络犯罪”与“计算机犯罪”可以保证研究网络犯罪文献数据的完整性和科学性。

在样本的定位检索上,通过检索篇名、关键词两部分可以精准匹配相关文献,但在讨论网络犯罪领域更为精小范围的问题时,仅检索篇名、关键词不能完全涵盖所需的数据样本,通过检索摘要并经过标准化处理得到的数据可以作为有效补充。

(二)分析样本的选取及主要研究方法

本文所使用的计量软件是CiteSpace可视化分析软件[5],检索式设定为:TI=(网络犯罪OR计算机犯罪)OR KY=(网络犯罪OR计算机犯罪)OR AB=(网络犯罪OR计算机犯罪),数据的检索起止时间设定为1998—2017年,下载时间截至2018年1月。检索过程中进行了两次标准化处理,第一次是对新闻通讯、访谈等不属于学术论文的数据进行了标准化处理;第二次是在摘要检索这一模糊性的检索方式中,对明显不符合本文分析主题的文献数据进行了标准化处理。

通过检索A组共检索下载了1 732条数据,经过标准化处理获得有效数据1 624条;B组共检索下载了296条数据,获得有效数据291条。文中的分析是基于分别对A组与B组的有效数据进行的计量研究而获得的。

本文主要采用数据统计、CiteSpace可视化图谱分析、关键词共现分析、关键词聚类分析、战略坐标分析等研究方法。其中,关键词的聚类分析与战略坐标分析法主要适用于样本数量较大的数据,借用“外部性视角”来反思网络犯罪未来发展趋势。详细来谈,对于A组的数据分析主要集中在数据统计、CiteSpace可视化图谱分析、关键词聚类分析、战略坐标分析;对于B组的数据分析主要集中在数据统计、CiteSpace可视化图谱分析、关键词共现分析等方面的分析。

三、样本统计分析:文献量、高产作者、高产机构数据

对于网络犯罪研究在定量上的考察,本文主要采用数据统计的方法来展现,共分析了文献数据的总量及变化关系,高产作者、高产机构以及各自之间的相互关系,从而对我国网络犯罪研究学术生产力的格局有一个总览的判断。

(一)文献量的统计与分析

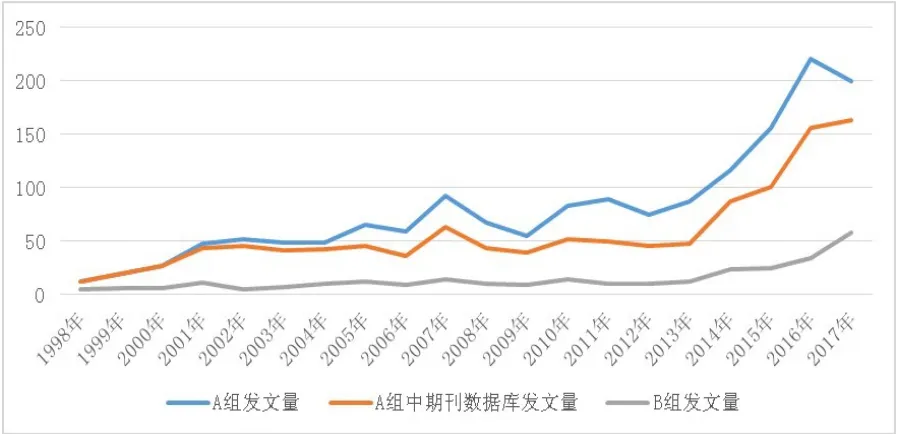

如图1所示,A组与B组文献量在1998—2017年间总体均呈上升趋势,随着时间推进,计算机信息科技不断更新发展,网络犯罪问题日渐突出,学界对此的关注日益增长。

图1 1998-2017年我国网络犯罪问题研究的发文量

在增速上,B组明显缓于A组,B组仅在2013、2015年起增速有了明显的变化,2017年达到峰值并首次突破50篇,没有明显的峰谷值点;而A组在整体上升的过程中,出现了明显的峰谷值点,2007年、2016年是明显的峰值点;2007年初“熊猫烧香”案件①参见(2007)仙刑初字第350号。的爆发,导致相关主题的文献量激增;2015年8月29日《刑法修正案(九)》颁布,同年11月1日起实施,其中新增的侵害公民个人信息罪、拒不履行信息网络安全管理义务罪、非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等网络犯罪问题引发了学界的关注,次年针对以上各罪的法理、司法适用问题在学术阵地上展开了多角度、全面的论述。由此可以看出,学界对于网络犯罪的研究,尤其是集中的、大范围的研究,仍是社会个案、立法的推动之下展开的。自2012年起,A组数据量有了明显的抬升,呈迅猛趋势,2016年达到顶峰。但将期刊数据单列出来看,在期刊研究上,2017年的研究热潮不减反增,但趋势放缓,网络犯罪问题研究走入深水区。

(二)高产作者与高产机构的统计分析

高产作者与机构的分析通过运行CiteSpace,分别对标准化后的B组数据进行分析,设置了“Time Slicing”为“1998—2017”,以1年为一个时间切片,分别点选研究对象为“Author”与“Institution”,阈值设置为(2,2,20)(2,2,20)(2,2,20),得出1998—2017年我国网络犯罪问题研究的作者图谱(见图2)与科研机构图谱(见图3),共显示出了250位作者、154个科研机构,本文列举了前12位高产作者与前10个高产科研机构,分析处理形成表1。

中国政法大学于志刚以发文51篇的论文数量远超其他作者,其高被引文章也与网络犯罪问题研究密切相关,主要有:“论网络游戏中虚拟财产的法律性质及其刑法保护”(2003年,《政法论坛》),“网络犯罪与中国刑法应对”(2010年,《中国社会科学》),“‘双层社会’中传统刑法的适用空间——以‘两高’《网络诽谤解释》的发布为背景”(2013年,《法学》)等,其次是武汉大学皮勇(21篇),其高被引文章主要有:“论网络信用卡诈骗犯罪及其刑事立法”(2003年,《中国刑事法杂志》)、“我国网络犯罪刑法立法研究——兼论我国刑法修正案(七)中的网络犯罪立法”(2009年,《河北法学》),“全球化信息化背景下我国网络恐怖活动及其犯罪立法研究——兼评我国《刑法修正案(九)(草案)》和《反恐怖主义法(草案)》相关反恐条款”(2015年,《政法论丛》)等。此外,北京师范大学赵秉志、东南大学刘艳红等发文量居前。

在1998—2017年间网络犯罪问题研究发文量最高的科研机构是中国政法大学、北京师范大学、武汉大学、北京大学、中国人民公安大学等,其他机构主要以综合类院校为主。值得注意的是,表1所展示的是一级单位名称,但中国政法大学校内各机构间均有相当的学术产出以及合作关系(中国政法大学刑事司法学院15篇、中国政法大学网络法研究中心14篇、中国政法大学司法文明协同创新中心9篇、中国政法大学法律实证研究中心3篇等),该校同时也设立了相关的专门机构进行专项研究,同样存在校内研究矩阵的还有北京师范大学等。由此可见,中国政法大学、北京师范大学、武汉大学等构成了我国网络犯罪问题研究的第一梯队,中国法学会刑法学研究会等学术团体、上海社会科学院法学研究所等科研院所、上海市人民检察院第二分院等实务部门均出现在高产科研机构的前20位,这表明,现阶段高等院校、学术团体、科研院所、实务部门均十分关注网络犯罪问题,且均撰文进行学术研讨并发表在期刊上。

表1 1998—2017年网络犯罪问题文献的前12位高产作者与前10位高产机构

图2 1998—2017年我国网络犯罪问题研究的作者图谱

值得注意的是,在对B组数据进行分析的过程中,我们极少发现作者之间、机构之间的合作关系,高等院校、学术团体、科研院所、实务部门、公司法务部门等机构并未合作产生一定的学术增量,现阶段基本依靠部分高产学者、部分高产机构各自为学术阵地进行研究,缺乏相关的合作关系。

四、研究重点:基于关键词共现及聚类分析

关键词共现分析(Co-word Analysis)是一种研究一组关键词在同一文献中共同出现的频次而展现出来的关键词之间的相关性(包含强度)的方法[6]。关键词共现分析得出的数据信息,以点的方式揭示网络犯罪研究领域的结构关系与发展趋势。

(一)关键词共现与研究主题

运行CiteSpace,对标准化后A、B组数据进行了关键词分析。设置了“Time Slicing”为“1998—2017”,以1年为一个时间切片,点选“keyword”为分析对象,阈值均设置为(2,2,20)(4,3,20)(3,3,20),运行结果生成1998—2017年网络犯罪问题研究的关键词共现图谱(见图4和图5),分别生成了687、328个关键词。

图3 1998—2017年我国网络犯罪问题研究的科研机构图谱

图4 1998—2017年我国网络犯罪研究的关键词共现知识图谱(A组)

图5 1998—2017年我国网络犯罪研究的关键词共现知识图谱(B组)

关键词出现的频次越高,说明该关键词是一个重要的研究主题,下面的表2和3分别选取了前20和前22位高频关键词,主要主题分别列于以下表格:

表2 1998—2017年网络犯罪问题A组数据关键词共现

序号4 5 5 7 8 9 1 0高频关键词非法侵入刑法规制网络安全信息系统刑事管辖权犯罪构成证明力频次48 47 47 35 34 32 26序号14 14 16 16 18 19 19高频关键词司法解释犯罪对象电子数据共同犯罪网络空间帮助犯网络诈骗频次23 23 22 22 20 19 19

表3 1998—2017年网络犯罪问题B组数据关键词共现

以上A、B组数据得出的结论较为一致,除检索词外,以“立法完善”“电子证据”“虚拟财产”“非法侵入”“网络安全”等主题为核心,连接了其它高频关键词,搭建了网络犯罪问题研究的主干与核心。如图4和图5所示,关键词共现图谱有两个突出特点:(1)关键连接点集中。所有高频关键词基本围绕表2和表3所示的前20位关键词展开,关键词更多涉及网络犯罪的基础内容,说明我国网络犯罪的研究在范围上集中于网络犯罪的基础性问题,尚未有效纵深;(2)关键连接点频次突出。A组数据522个高频关键词中,频次在100次以上有1个,50次以上2个,绝大部分集中在50次以下。说明网络犯罪的研究的重点突出,但研究范围较广,尚未形成一个体系性的研究脉络。

(二)聚类分析法

关键词聚类分析(Cluster Analysis)是将共现强度较大的关键词通过数据挖掘的方法,借鉴卡龙等构建子簇的原则[7]进行划分,得到不同主题的聚类。具体方法是,将A组数据关键词共现分析后生成的矩阵进行标准化处理,得出444×444的矩阵,设定最大值函数,将矩阵中余弦指数值最大的关键词构成聚类相关主题,通过余弦指数值从大到小的顺序进行聚合,形成聚类(见表4)。每个聚类成员不超过10个,且一般大于2个。通过识别与分析关键词,进行标准化处理后,获得有效聚类43个,归纳聚类的聚类成员特点概括出聚类名称,聚类名称是所在聚类所研究问题的主要方向。这些聚类综合反映出了网络犯罪研究的若干核心问题。

表4 我国网络犯罪问题研究的关键词聚类及其构成成员

?

五、未来展望:基于关键词聚类的战略坐标分析

在共词分析与聚类分析的基础上,使用战略坐标分析(Strategic Diagram)进一步分析网络犯罪问题研究的内部联系以及相互影响,研究热点的结构和变化[8]。

(一)研究工具与研究方法

战略坐标用可视化的形式来展示关键词共现聚类在平面坐标中的象限位置关系,根据聚类的象限位置及变化,用新颖度和关注度的描述方式,从时间和研究热度两个维度来分析网络犯罪问题研究的未来发展趋势,图6是我国网络犯罪问题研究的战略坐标分析图。

图6中,位于第一象限的第15、21、26、33、36、37、38聚类,其新颖度与关注度均大于0,说明学界对这些问题的研究关注度较高,同时这些问题也较为新颖,是目前我国网络犯罪问题研究的核心内容。具体包括“涉及虚拟财产法律适用问题”“电子签名与信息安全”“破坏计算机信息系统罪”“网络游戏与非法经营罪”“网络诽谤”“网络服务提供者的中立帮助行为”“P2P电信网络诈骗”等相关主题。

图6 基于关键词聚类的网络犯罪问题战略坐标分析①战略坐标分析图中的圆点代表聚类,圆点及其引导线所指引的数字代表聚类编号;横坐标表示关注度,纵坐标表示新颖度。

位于第二象限的第5、7、9、17、18、22、24、25、28、29、34、35、39、40、41、42、43等聚类,新颖度大于0,关注度小于0,说明这些聚类所代表的研究内容是热点问题,其中一部分内容随着学界研究的不断深入,战略坐标点会由第二象限向第一象限移动,尤其是纵坐标数值较大、且贴近横坐标正轴的一些聚类,研究将不断成熟,具体包括“木马程序”“诱惑侦查”“犯罪化与人身权利”“网络舆情”“网络诈骗”“经济犯罪与数字证据”“治安管理”“计算机取证”“司法管辖权”“网络赌博”“青少年网络犯罪”“网络数据传输与个人信息保护”“快播案与传播淫秽物品牟利罪”“网络犯罪类型化”“云安全”“信息网络安全国际合作”“取证的基础问题”等相关主题。

位于第三象限的第3、6、10、11、12、13、14、16、19、20、27、30、31、32等聚类,新颖度与关注度都小于0,说明这些研究领域被关注的程度低,且研究的时间比较靠前。具体包括“国际金融环境的制度建设”“侵犯著作权犯罪”“网络侵权”“信用卡诈骗”“信息犯罪”“公证业务”“危害国家安全罪与网络犯罪”“电子证据”“网络犯罪与国家事务”“恶意透支的法律界定”“‘熊猫烧香’病毒案”“金融电子化”“侵入计算机信息系统”等相关主题。结合网络犯罪的问题研究主要可以分为以下几部分:①“一过性”的研究热潮。如立法、个案推动学界的讨论等;②问题研究相对深入、透彻。如网络犯罪的基础理论问题。

位于第四象限的第1、2、4、8、23聚类,新颖度小于0,关注度大于0,且这3个聚类的关注度的数值较高,说明这些研究领域一直以来是学界关注的基础、核心问题,但这些领域自身不是新兴课题,新颖度较低。具体如“侵犯财产与立法完善”“国家安全与网络犯罪”“传授犯罪方法罪”“刑事管辖权”“安全保护系统与安全管理组织”等。

六、结 论

本文采用文献计量分析法,统计与总结近二十年间我国网络犯罪问题的研究成果,从宏观上呈现了我国网络犯罪的学术发展趋势,基于关键词聚类的战略坐标反映出当前的研究核心与未来学界重点,也回应了本文文首所提出的学术研究纲领性问题。本文以理论研究为基础,以时代发展为导向,以开阔的视野理性反思与评析网络犯罪学术研究现状,可以得出:

在发文趋势维度上,近二十年间文献量总体呈上升趋势,并在个别年份出现明显的研究增长点。表明学界日益关注不断突显的网络犯罪问题,在个别年份进行了集中、大范围的研究,2016年“快播”案引发网络服务提供者是否存在刑事法律构成上的间接故意、刑法上的中立帮助行为等学术讨论;2015年《刑法修正案(九)》、2017年《中华人民共和国网络安全法》的出台施行,使得研究相关规范性文件的论文文献成果增长态势明显。以上表明网络犯罪的理论研究,仍是在引发广泛舆论的社会个案的出现、重大立法的推动之下展开的。

在文献质量维度上,A组与B组的检索数据量反映当前研究成果仍有较大提升空间,文献主题和内容与国内核心期刊的要求还存在一定差距。B组数据与A组数据相比,数量仅是后者的17.9%。文献内容也呈现出如下特征:理论的更新与突破落后于立法与司法实践,缺少预测信息技术动态演化的网络犯罪前瞻性研究,缺乏对网络空间的技术认识,因而理论研究易转为现象描述等。未来网络犯罪的研究,应突破传统理论与思维的限制,探寻网络犯罪轨迹发展变化的防治对策。

在研究群体与科研机构维度上,虽然各学者与科研机构等主体不断涌现,少数高产作者与高产机构作为主要的学术研究阵地,引领主要的学术研究动向。中国政法大学于志刚论文数量远超其他作者2.4倍以上,中国政法大学刑事司法学院、网络法研究中心、司法文明协同创新中心等机构形成的校内研究矩阵,发文量超其它科研机构与实务部门1.9倍以上。但统观各研究主体,多表现为独立、单一学科类型的研究,作者之间、机构之间的合作关系尚未形成。完善的网络空间秩序的构建需要更多作者、机构的学术产出,加强高等院校、学术团体、科研院所、实务部门、公司法务部门等机构之间的合作尤为重要。

关注度与新颖度都较为突出的热点主题,集中以具体罪名的法理与司法适用问题为线索辐射展开。当前网络犯罪问题的研究核心,包括网络犯罪的刑法基本理论研究、刑事立法完善研究、刑事司法管辖与法律适用研究、技术侦查手段及措施四个层面。根据共词聚类分析原则,以关注度和新颖度这一对横纵坐标指标绘制的战略坐标图,其象限分布能够展示网络犯罪这一技术领域在整个时段或者四个分时段的研究领域的方向,一、二、三、四象限分别以可视化的方式直观展现核心、次级、边缘与基础聚类。从图6可以看出,近二十年间网络犯罪问题的研究趋势变迁,从计算机网络犯罪的非法侵入计算机信息系统罪和破坏计算机信息系统罪两个罪名的研究,转移向更具隐蔽性、虚拟性和复杂性特点的网络犯罪的多种具体行为类型的研究,关注度与新颖度不断提高。在对立法完善与司法实践提出更高挑战的当今社会,面对具体犯罪类型的深入研究,研究主题需走向更为纵深,横向范围的拓展上更需关注,如“网络诽谤行为”这一热点主题的研究,学界应不断研习实践中案例与素材,加强对这一具体网络犯罪类型的实证研究,在犯罪事实中归纳总结行为特征、入罪量刑标准、案件启动程序等,为司法实践中犯罪行为的认定提供合理有效的对策,为网络空间提供更有效、合理的刑法保护。

在信息网络全面深化的时代,实践中也不断出现网络犯罪的新课题。战略坐标象限可以根据横轴变量与纵轴变量来分析聚类的发展方向和变动趋势,处于第二、四象限的研究主题内容会分别在一致性与内部链接增强、主题范围扩展时发生象限变化,如该象限较多学者涉猎研究的危害国家安全型的犯罪、涉恐涉暴的危害地方安全型犯罪等,虽然目前热度不高但长期持续受到学界关注,未来可能在立法推动下发生象限位置变化成为第一象限的热点核心主题。科研机构的学者与实务部门的专家,应以更为广阔、开放的视野统观与分析网络犯罪问题,不断更新因其技术发展所带来的观念变革,如聚焦多学科视角下的网络犯罪动态研究、开展网络空间国家安全研究等,推动网络犯罪从现有问题的对策分析转向长远预防治理的研究发展进程。

综合文献计量分析结果所表现出的近二十年间网络犯罪的研究动态,与我国不同历史时期的网络犯罪实际情况相吻合,主要体现在与立法更新与司法突破的进程、学者理论研究的论断相匹配。在《刑法修正案(九)》与《中华人民共和国网络安全法》等规范性文件颁布后,增设的拒不履行网络安全管理义务罪等相关问题的研究文献增速明显,在知识图谱中的体现与象限位置,也直接或间接地反映出该时段其关键词频次的提高。根据学者划分的三代网络环境及网络安全立法的更新策略:在以技术性安全风险为主的一代局域网时代,主要表现为技术性侵害;在技术性安全风险和内容性安全风险并存的二代传统互联网时代,相对应的是技术性侵害与利益性侵害的混合;在多种风险并存的三代智能互联网时代,利益性侵害与秩序性侵害交织,同时也从对网络本身的侵害辐射影响到现实社会[2]8-10。在热点主题与学术前沿主题维度的分析中,从计算机犯罪两个罪名的研究变迁到网络犯罪具体犯罪行为类型,整个时段不同时期的网络犯罪实际情况,也能在新颖度与关注度的计量指标与变量数值的直观反映中,寻找到对应的二维象限位置。

纵观网络犯罪的发展与应对策略,未来调控我国不同时期网络发展阶段性犯罪的刑事政策,应采取审慎的立法修正与入罪态度,目的在于控制网络犯罪但不阻碍信息技术的发展。法益保护前置化将网络犯罪刑事处罚的界限,沿着犯罪行为实施的时间段向前推置,以更周全地保护法益。在肯定法益保护前置化的正当性的同时,也要防止其过度介入网络空间公民的自由领域,同时也不应忽视规定过严过细可能带来的阻碍技术发展等次生危险的发生。因此,法律条文设置应当遵循开放、“宜粗不宜细”的思路,恪守刑法谦抑性原则,传统的归传统,当既有罪名体系无法完全评价现有网络空间危害行为时,采取增设新罪、修改罪状、完善刑罚配置等措施。因此全局视角下,具有创新性与前瞻性的网络犯罪问题理论研究显得尤为重要,“世界各国都在建立全新的信息时代法律规则,只有依靠理论研究独有的预测性来指引,未来的法律规则才能实现体系更新。”[9]网络犯罪的理论研究应当体现实践价值意义,一方面促使理论为网络犯罪刑事立法完善提供科学预测与修正建议,另一方面为刑事司法实践的具体实践与适用提供科学严谨的理论指导,总结理论成果并进一步研究,以应对日后网络犯罪问题新的挑战。