P波离散度与老年缺血性脑卒中合并阵发性房颤的相关性研究

2018-09-04邓玮瑜增胜田吴秀娟

邓玮瑜,增胜田,吴秀娟

(广州中医药大学顺德医院脑病科,广东 佛山 528399)

阵发性房颤是心房颤动的亚型,是常见的心律失常之一,主要由多重折返小波引起的快速性房性心律失常,发作时房性心率可达350~600次/min。由于心房心率较快,心室传导系统只能接受心房部分下传的冲动,发作时心房传导的电冲动快而紊乱,此时心室率可达120~180次/min,且节律不规则,可伴有胸闷、心悸、眩晕等表现。多数患者可在出现症状后48 h内自行好转,7 d内自行转为窦性心律,部分患者会转为永久性房颤[1-2]。我国目前正处于老龄化加速发展阶段,老年人群比例不断增加,老年患者身体机能处于退化阶段。由于阵发性房颤致使血液湍流引起血栓的形成,栓子脱落后容易引流缺血性脑卒中等并发症。当脑卒中患者伴阵发性房颤时,若不能及时发现并有效治疗,将增加患者致残及致死几率,严重危害老年患者生命安全[3-4]。目前诊断阵发性房颤主要通过心电图来完成,但常规心电图只能捕捉患者较短时间段的情况[4],若患者处于未发病状态,则不能对其进行有效的分析[5]。P波离散度是心房内部位存在依从性非均质性电活动的结果[6],是预测房性心律失常的一个新指标[2,7]。本研究就P波离散度和患者血液学指标对于老年患者阵发性房颤的诊断及相关性分析,以期为脑卒中伴阵发性房颤的早期诊断提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取广州中医药大学顺德医院2015年6月至2017年6月收治的71例缺血性脑卒中患者的临床资料,按照是否合有阵发性房颤分为观察组(伴有房颤,n=43)和对照组(不伴有房颤,n=28)。纳入标准:年龄均>45岁;入院前经头部MRI或脑血管造影诊断为缺血性脑卒中。排除标准:出血性脑卒中患者;有原发性心瓣膜病;伴有严重的肝肾功能障碍;恶性肿瘤患者;临床资料不全患者。

两组患者性别构成比、年龄、血压、血糖、合并高血脂、吸烟比例及饮酒比例等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 P波离散度的测定

阵发性房颤患者待转复后24 h内及对照组测定12导联常规心电图。待受试者休息10 min以上取平卧位,采用12导联心电图同步记录,(纸速25 mm/s,增益10 mm/mV),每份心电图记录10个心动周期,P波的起点和终点分别定义为P波最初斜坡与等电位线的交叉点、P波最后斜坡与等电位线的交叉点,每个导联测量3个P波,取其平均值作为该导联P波的时限。12导联P波时限测定后找出各导联中最大P波时限(Pmax)和最小P波时限(Pmin),P波离散度=Pmax-Pmin。

1.3 观察指标

比较两组患者P波离散度平均值;比较两组患者血清脑尿钠肽(brain natriuretic peptide,BNP)、D-2聚体水平。采用Pearson相关性检验,观察P波离散度和血清BNP、D-2聚体水平相关性。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者P波离散度、BNP和D-2聚体水平的比较

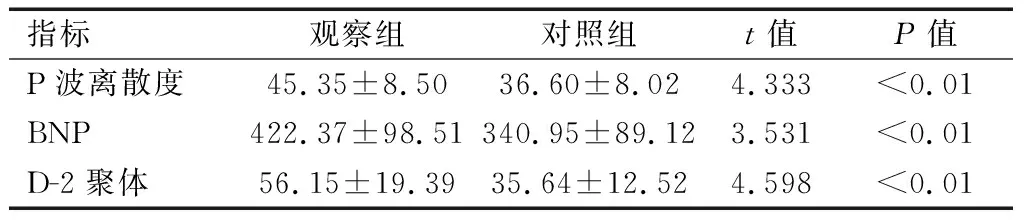

观察组患者的P波离散度、BNP和D-2聚体水平均高于对照组患者,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

指标观察组对照组t值P值P波离散度45.35±8.5036.60±8.024.333<0.01BNP422.37±98.51340.95±89.123.531<0.01D-2聚体56.15±19.3935.64±12.524.598<0.01

2.2 P波离散度、BNP、D-2聚体对缺血性脑卒中合并阵发性房颤的诊断价值分析

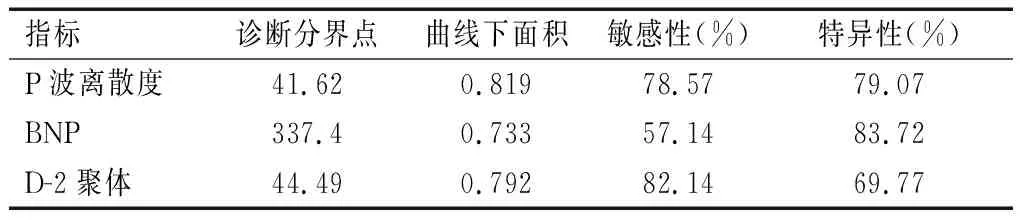

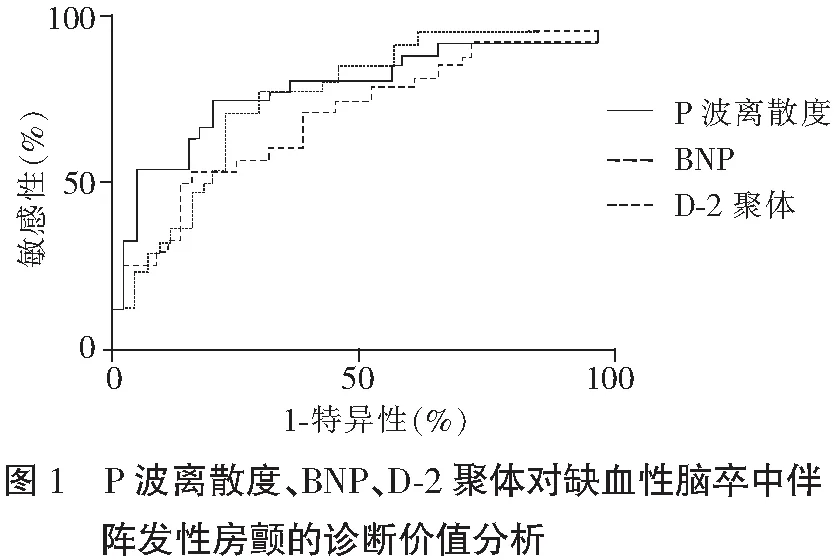

如表3及图1,根据ROC曲线分析显示,以41.62为截点值,P波离散度诊断缺血性脑卒中伴阵发性房颤的敏感性为78.57%,特异性为79.07%,曲线下面积为0.819,其结果优于BNP、D-2聚体。

表3 P波离散度、BNP、D-2聚体对缺血性脑卒中伴阵发性房颤的诊断价值分析

指标诊断分界点曲线下面积敏感性(%)特异性(%)P波离散度41.620.81978.5779.07BNP337.40.73357.1483.72D-2聚体44.490.79282.1469.77

2.3 P波离散度与血清BNP、D-2聚体水平的相关性分析

相关性分析显示,缺血性脑卒中伴阵发性房颤患者P波离散度与BNP(r=0.717,P<0.01)及D-2聚体(r=0.788,P<0.01)呈现正相关。见图2。

3 讨论

老年人群机体衰退,体质较差,可发生多种心脏疾病,而阵发性房颤是常见的心律失常之一,左房附壁血栓的脱落是导致缺血性脑卒中的主要原因之一,其致残、致死率较高,临床较为重视[8]。目前诊断阵发性房颤的主要手段为常规心电图和24 h动态心电图,由于常规心电图检查时间短,对周围环境要求较小,临床上应用较为普遍[9],但常规12导联心电图对于阵发性房颤诊断率不高,故而临床价值不高。对于缺血性脑卒中伴有阵发性房颤患者常选用24 h动态心电图,相对于12导联常规心电图诊断率有所提高,但由于该检查花费时间较长,且花费较高,因而限制了其临床大规模应用[10]。由于阵发性房颤发病持续时间短、症状不典型等原因,临床中对于缺血性脑卒中患者伴有阵发性房颤诊断较为困难[11],故而缺血性脑卒中伴阵发性房颤患者的预后及再发率较高,P波离散度是心房内部位存在依从性非均质性电活动的结果[12]。Yoshizawa等[13]认为P波离散度可成为预测房颤发生的体表心电图的一个新指标。D-二聚体是人体交联纤维蛋白被纤溶酶降解的特异性产物,其水平升高表明机体处于高凝状态,机体凝血酶增加,提示血栓前状态。阵发性房颤患者严重的并发症是附壁血栓形成和脱落,心房房颤发作造成心肌细胞牵拉及血流动力学紊乱造成附壁血栓形成,常伴随血清BNP和D-2聚体升高[14-15],故而本研究探讨患者P波离散度和血清BNP和D-2聚体对于诊断缺血性脑卒中合并阵发性房颤的价值及相关性。

研究数据显示,观察组患者的P波离散度、BNP和D-2聚体水平均高于对照组患者,差异具有统计学意义。这说明对于诊断缺血性脑卒中伴阵发性房颤,P波离散度能较为准确预测阵发性房颤,与庞占琪等[16]的研究相符合。观察组患者血清BNP和D-2聚体指标升高,提示缺血性脑卒中伴阵发性房颤患者血栓形成风险较高,可能与心肌细胞活动不协调,导致患者血流动力学不稳,增加了机体血栓形成的风险。血清BNP和D-2聚体对于诊断缺血性脑卒中伴阵发性房颤可能有一定的作用。根据ROC曲线分析显示,以41.62为截点值,P波离散度诊断缺血性脑卒中伴阵发性房颤的敏感性为78.57%,特异性为79.07%,曲线下面积为0.819;其结果优于BNP、D-2聚体。本研究进一步采用Pearson相关性检验证实了缺血性脑卒中伴阵发性房颤患者P波离散度与BNP、D-2聚体呈现正相关。这提示此3项指标在缺血性脑卒中伴阵发性房颤的发生发展中可能存在密切的内在联系,尚需更多的基础研究以明确其具体机制。虽然本研究取得一定发现,但由于样本量较小,所得结果尚需更大样本量的研究加以证实。

综上,P波离散度在缺血性脑卒中伴阵发性房颤患者中水平增高,具有一定的诊断价值。