针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪临床选穴规律研究❋

2018-09-01周星娅刘维红

周星娅,刘维红,刘 涛,张 杰

(1.天津市中医药研究院附属医院,天津 300120;2.天津市第四中心医院,天津 300140;3.天津市南开医院,天津 300110;4.天津中医药大学第一附属医院,天津 300192)

脑梗死(cerebral infarction,CI)是缺血性卒中的总称,是指各种原因引起的脑部血液供应障碍,导致脑组织缺血、缺氧性坏死,进而产生临床对应的神经功能缺失表现[1]。本病属于中医学“中风”范畴,是现代常见病和多发病之一[2-3],有着高发病率、高致残率、高死亡率的特点,临床预后差且易复发[4]。痉挛性瘫痪(spastic paralysis,SP)为脑卒中的重要并发症与后遗症,又称上运动神经元瘫痪、中枢性瘫痪,是由上运动神经元损害引起的肢体瘫痪,可表现为单瘫、偏瘫和截瘫,大约有65%的脑卒中患者出现痉挛性瘫痪的临床症状[5],增加了患者的痛苦,给社会和患者家庭造成严重的经济负担[6]。针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪具有很好的疗效,且副作用反应小,易被患者接受。本研究通过收集针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪的临床研究文献,通过“中医传统辅助平台”软件,运用数据挖掘技术进行针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪的选穴规律分析,从而为针灸临床治疗本病提供更好的指导参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

采用计算机检索的方法,检索1957~2017年中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台和维普数据库中针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪的相关文献。剔除重复发表的文献,检索纳入43篇文献。

1.2 检索策略

采用计算机检索,检索主题词以“痉挛性瘫痪”“脑梗死后痉挛性瘫痪”“脑卒中后痉挛性瘫痪”和“中风后痉挛性瘫痪”,分别与“针灸”“针刺”“针”和“电针”进行组合检索。

1.3 文献纳入标准

随机临床对照的临床研究文献;研究对象明确为脑梗死后痉挛性瘫痪,且有明确的诊断标准和疗效评价标准;以腧穴为主要作用点,以针刺、针灸和电针等针灸疗法为主要治疗手段,单独或结合其他方法治疗的文献。

1.4 文献排除标准

治疗方法不是以针刺、电针为主,如激光针、皮肤针、皮内针、穴位注射和穴位埋线等为主要治疗方法的文献;综述类文献、回顾性研究、经验介绍和评论等;单纯实验研究的文献;重复发表的文献,保留发表年限最近的1篇。

1.5 数据规范及数据库建立

1.5.1 数据的规范化 规范文献信息,内容包括作者、刊名和腧穴名称(取穴个数、腧穴所在部位、腧穴所属经脉和特定穴情况等)。录入时统一参考《腧穴名称与定位》[7]。

1.5.2 数据库的建立 将纳入的文献进行分类整理后,将相关资料输入“中医传承辅助系统”(V2.5)软件[8],建立脑梗死后痉挛性瘫痪针灸处方数据库。

1.6 数据分析

通过“中医传承辅助系统”中“数据分析”模块中“医案分析”功能,利用系统“数据查询”功能,将纳入的文献采用取穴处方录入系统。然后点击相应功能按钮进行数据分析,包括取穴频次统计、取穴规律分析等。统计分析方法为该软件自带的挖掘算法,包括改进的互信息法、复杂系统熵聚类、无监督的熵层次聚类。

2 结果

2.1 选穴应用频次分析

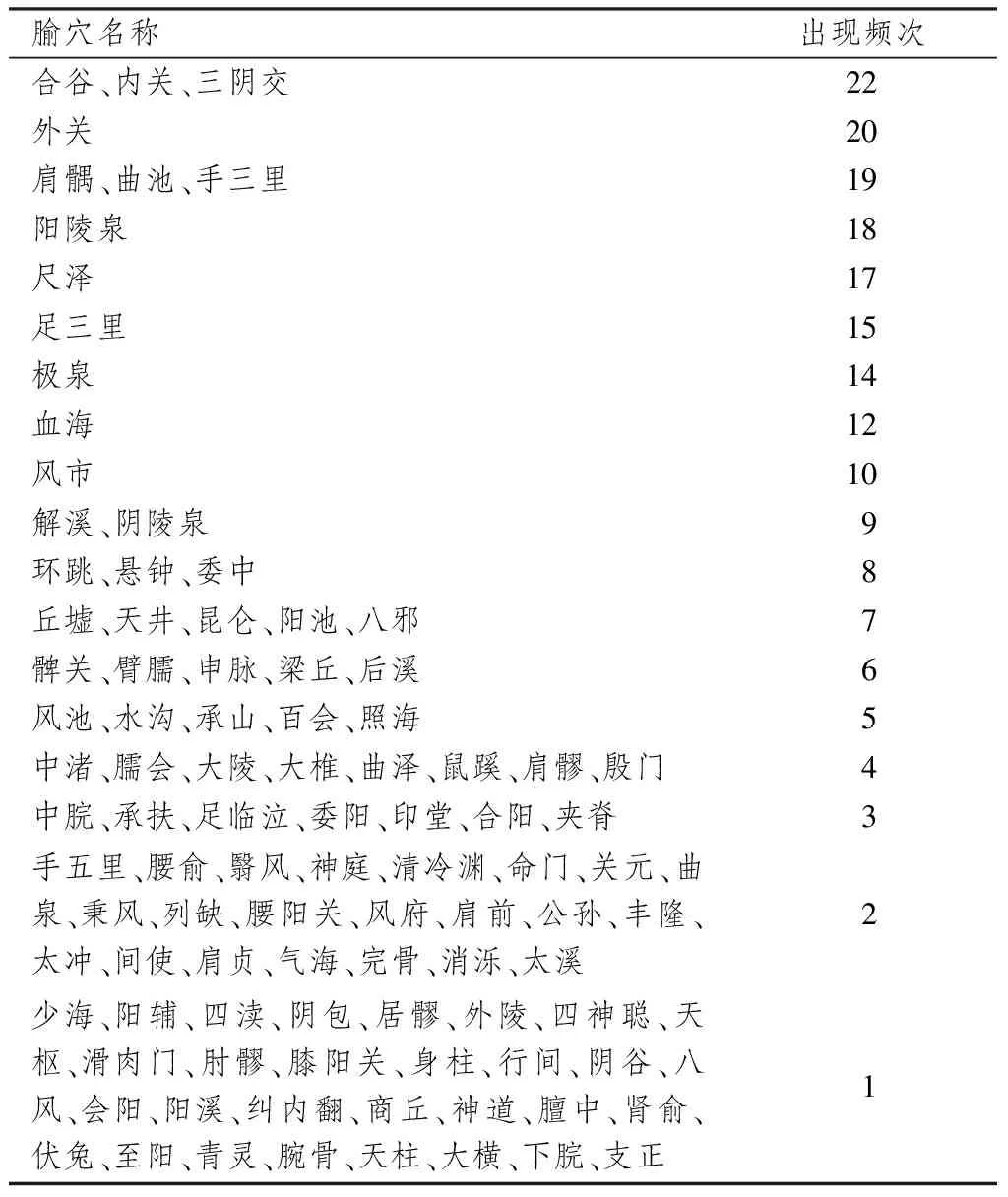

表1显示,本研究共纳入文献43篇,选用腧穴100个,其中十四经腧穴92个,经外奇穴8个。针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪所选100个腧穴的应用频次488次,平均4.88穴次。

表1 选穴应用频次分析统计

2.2 选穴所属经脉分析

表2显示,所选用的腧穴涉及到十二条经脉和奇经八脉中的任脉和督脉。对检索出的92个经穴,分别按照用穴个数和频次统计其在十四经的分布情况,具体每条经脉所选用腧穴及频次。

2.3 选穴所在部位分析

表3显示,把人体分为头颈部、胸腹部、背腰部(含骶部和臀部)、上肢部(含肩胛部)、下肢部5个部分,将100个腧穴的具体位置按这5部分进行统计,其选用腧穴的部位、频次、选穴个数及具体情况。

2.4 选穴中特定穴应用分析

表4显示,检索出的100个经穴应用频次为488次,其中特定穴56个占56%,特定穴应用总频次为328次占67.21%,特定穴类别选用情况具体信息。

3 讨论

通过分析研究,现代临床中针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪的选穴规律具有以下的特点。

3.1 循经取穴规律

本研究结果显示,现代医家针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪取穴以手阳明大肠经、足少阳胆经和手少阳三焦经的腧穴为主。中医认为,脑梗死后痉挛性瘫痪是因左右阴阳失衡、经筋失养所引起。手阳明大肠经循行于上肢,手阳明经筋“其病当所过者肢痛及转筋,肩不举。[9]”足少阳胆经循行于下肢,足少阳经筋“其病,小指次指支转筋,引膝外转筋,膝不可屈伸,腘筋急”[9]。手少阳三焦经循行于上肢,“遍属三焦”[9],手少阳经筋“其病,当所过者支、转筋,舌卷。[9]”三条经脉所属腧穴皆可治疗其所循行部位的肌肉萎缩、瘫痪等病症。又《难经·二十九难》曰:“阴跷为病,阳缓而阴急;阳跷为病,阴缓而阳急。[10]”阳跷脉与手阳明大肠经交会于巨骨、肩髃,与足少阳胆经交会于居髎,主肢体运动特别是下肢运动是跷脉的主要功能。研究结果显示,临床治疗本病以选取所过经脉腧穴为主,可通调各经经气,体现“经络所过,主治所及”的循经取穴规律,可使气血调畅,平衡阴阳,缓解筋急,降低肌张力,从而治疗本病。

表2 选穴所属经脉分析统计表(%)

表3 选穴所在部位分析统计表

3.2 局部取穴规律

本研究结果显示,现代医家针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪取穴以上肢部和下肢部的腧穴为主。脑梗死后痉挛性瘫痪多因痰瘀痹阻肢体,导致脉气失调、经筋失养,表现为肢体强直、筋肉拘急、痉挛、屈伸不利等状态。《素问·生气通天论》曰:“阳气者,精则养神,柔则养筋。[11]”肢体感受寒邪,使阳气不能柔养筋脉形成拘挛。上肢为手三阴、手三阳6条经脉循行部位,下肢为足三阴、足三阳6条经脉循行部位,针灸筋脉拘挛所在部位的腧穴特别是手、足阳经所过部位的腧穴,可以调整阳气开合,使经气通达,筋脉得以濡养,改善阳缓而阴急、筋急痉挛的状态。本研究显示的部位取穴规律体现了“腧穴所在,主治所在”的腧穴治疗规律。

表4 特定穴类别选用分析统计表

3.3 特定穴取穴规律

本研究结果显示,现代医家针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪取穴重视特定穴,特定穴类别应用最多的为五输穴,其次为交会穴和八脉交会穴。特定穴因有特殊治疗作用,古今医家都重视在临床选取进行治疗。五输穴为常用要穴,其中的曲池、阳陵泉、尺泽选取较多。曲池为手阳明大肠经合穴,《医宗金鉴》载有“主治中风,手挛筋急”[12];阳陵泉为足少阳胆经合穴,又为八会穴中的筋会,《铜人腧穴针灸图经》及《针灸大成》皆有其治疗偏风不仁、半身不遂的记载;尺泽为手太阴肺经合穴,《玉龙歌》载其可治疗“筋急不开手难伸”[13]。交会穴为两经或多经相交会合的腧穴,研究结果显示三阴交和肩髃选取最多,可通调交会各经经气;八脉交会穴为四肢部通向奇经八脉的8个腧穴,可起局部治疗作用,亦可起到通调正经与奇经间经气的作用,促进阴阳协调,气血调和。针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪,以特定穴选取为主,可促进肢体阴阳协调,具有温补阳气、扶正祛邪、濡养筋脉的作用,从而有效减轻肢体痉挛瘫痪程度。

综上所述,现代文献针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪选取腧穴主要为合谷、内关、三阴交、外关、肩髃、曲池、手三里、阳陵泉、尺泽和足三里,选取腧穴所属经脉主要为手阳明大肠经、足少阳胆经和手少阳三焦经,选取腧穴所在部位主要是上肢部和下肢部,选取腧穴特定穴类别主要是五输穴、交会穴和八脉交会穴。针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪的取穴规律具有以循经取穴、局部取穴和重视特定穴取穴为主的特点。临床针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪,应在中医阴阳平衡理论、辨证论治原则指导下,选取以肢体痉挛性瘫痪所在部位属于手阳明大肠经、足少阳胆经和手少阳三焦经为主的腧穴进行配伍,坚持辨证论治选穴配方,重视特定穴从而发挥所选腧穴协同增效的作用,增强针灸治疗脑梗死后痉挛性瘫痪的临床疗效。