通心络胶囊对冠心病患者血液流变学影响的Meta分析❋

2018-09-01黄慈辉蒋凯林孙伟鹏孙治中温俊茂

黄慈辉,蒋凯林,孙伟鹏,孙治中,温俊茂,吴 伟

(1.广州中医药大学第一临床医学院,广州 510405;2.广州中医药大学第一附属医院,广州 510405)

冠心病是由于冠状动脉粥样硬化,从而引起冠状动脉不同程度的狭窄,进一步引发心绞痛和心肌梗死等一系列临床表现的疾病。其中血黏度在冠心病发生发展的病理生理过程中起重要作用[1]。当前,中药的血液流变学研究一部分是病程发展监测、药物评价、疗效判定等,另一部分是改善血液流变性的药物研究、发现新药,研究药物作用规律等方面[2-3]。通心络胶囊是应用中医脉络学说治疗心脑血管疾病的具有益气活血、通络止痛功效的中药复方制剂[4]。本研究将全面收集通心络胶囊对冠心病血液流变学改变的文献和相关数据,通过系统综述和Meta分析方法,综合评价通心络胶囊对冠心病血液流变学的影响,为临床用药提供有力依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索与筛选

检索数据库包括PubMed、维普期刊数据库、万方数据库和中国知网。检索时间为从能收集到文献的最初发表时间到2017年6月。英文检索表达式为((Hemorheology) AND Tongxinluo capsule) AND ((Coronary heart disease) OR Coronary Diseases) OR Disease, Coronary) OR Diseases, Coronary) OR Coronary Heart Disease) OR Coronary Heart Diseases) OR Disease, Coronary Heart) OR Diseases, Coronary Heart) OR Heart Disease, Coronary) OR Heart Diseases, Coronary))。中文检索词为“冠心病、心绞痛、胸痹、心痛及真心痛、通心络胶囊、血液流变学”。由2名研究者独立检索并阅读相关文献,如果存在不同意见参考第三名研究者意见,讨论后意见达成一致。

1.2 文献纳入和排除标准

纳入标准:RCTs 文献;冠心病患者;通心络胶囊对冠心病患者血液流变学影响的中文文献, 提供足够可供 Meta分析的数据。排除标准:重复发表的文献;研究未涉及通心络胶囊对冠心病患者血液流变学影响的相关文献;动物实验和细胞实验;非随机对照试验;未能提供足够可供 Meta 分析的数据。

1.3 资料提取

根据事先设计的表格,由2名评价员独立操作,若存在争议则通过讨论或第三方仲裁解决。提取资料包括方法学、研究对象的基本特征、干预措施、结局指标、不良反应例数、研究期间失访例数及其原因、数据分析及结果等,如资料不全则与原文作者联系。对于涉及多组研究的RCT则只提取与本研究相关数据。如纳入研究结局指标的计量单位不同,则换算为统一单位。在进行 Meta 分析时,对于每项临床研究必须有治疗效应 (即治疗前后测量指标差值的均数)及其标准差,研究未给出连续性变量差值的均数和标准差。

1.4 文献质量评价

纳入研究的RCT文献质量评价采用质量评价工具jadad评分,总分7分,1~3分为低质量研究,4~7分为高质量研究。

1.5 统计学方法[ 5-7]

采用 Revman5.2软件进行统计分析,计数资料以相对危险度为合并统计量,计量资料以加权均数差为合并统计量,同时计算 95 %可信区间, 检验水准 α=0.05。首先将纳入的研究进行异质性检验, 同质性较好的研究(P>0 .05)采用固定效应模型, 有异质性(P<0.05)则采用随机效应模型,最后给出森林图,并绘制倒漏斗图分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

中英文数据库初检相关文献共284篇,中文数据库283篇,英文数据库1篇。其中CNKI 202篇,VIP 51篇,万方 30篇,PubMed 1篇。阅读题目和摘要初筛排除224篇,剩余60篇可能纳入研究,下载全文复筛剔除50篇,其中剔除重复文献15篇,最终纳入定量合成Meta分析文献10篇[8-17]共981例患者。

2.2 纳入研究基本特征

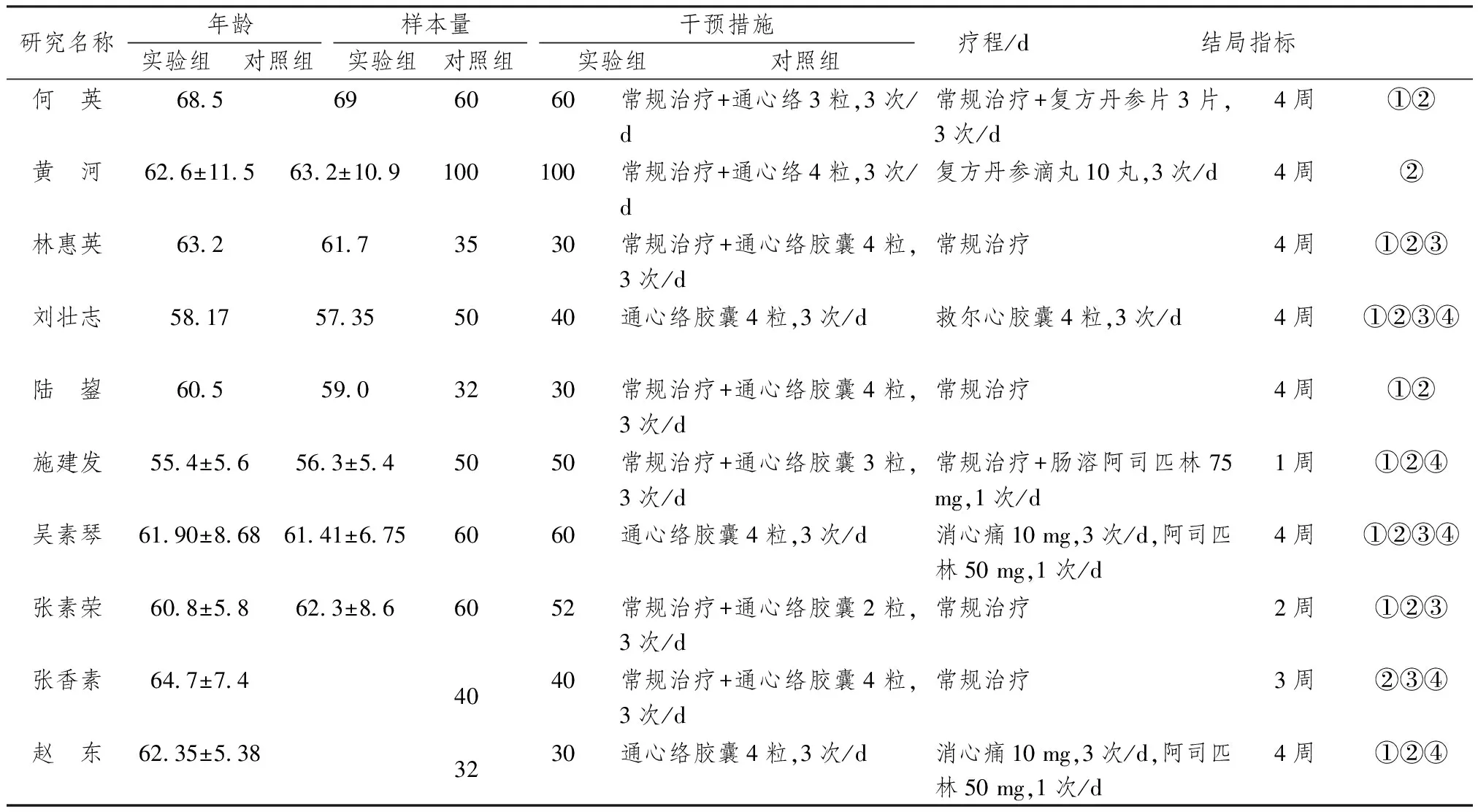

表1显示,纳入的10篇文献均为期刊论文,发表时间为1990~2017年,研究病例均来自中国。共纳入981例样本量,其中试验组519例,对照组462例。Jadad评分为1~4分,多数文章Jadad评分为2分质量偏低。纳入10篇RCT的基本特征描述。

表1 纳入文献的基本特征比较

注:①总有效率;②血液流变学指标;③心电图变化;④血脂变化

2.3 纳入研究的质量评价

表2显示,纳入的10 篇文献均为单中心研究,研究目的描述清晰,测量结果客观,均明确报告了主要结局。

2.4 通心络胶囊对冠心病患者血液流变学影响的Meta分析

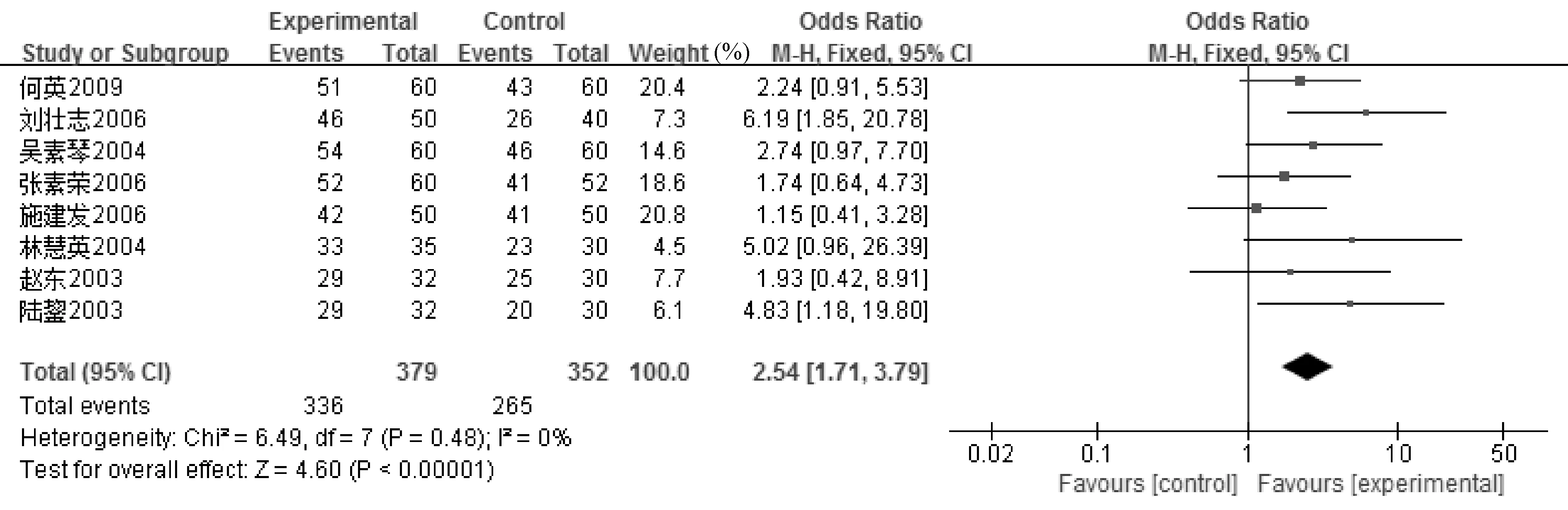

2.4.1 总有效率 图1显示,共有8篇文献[8,10-15,17]研究总有效率,异质性检验提示不具备同质性(χ2=6.49,P=0.48),I2=94%,故采用随机效应模型。结果显示, 总有效率[OR=2.54, 95%cl(1.71,3.79)], Meta分析结果表明,中西医结合治疗组总有效率明显优于单纯西医治疗组(Z=4.60,P<0.00001)。

表2 试验质量评估比较

图1 总有效率森林图

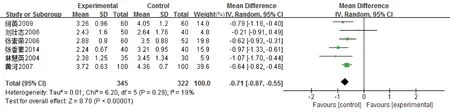

2.4.2 高切全血黏度 图2显示,共有4篇文献[8-10,15]研究高切全血黏度,异质性检验提示不具备同质性[(χ2=53.30,P<0.00001),I2=94%],故采用随机效应模型。结果显示, 高切变速率下全血黏度[WMD=-1.68, 95%cl(-2.49,-0.87)],表明中西医结合治疗组对高切全血黏度的疗效明显优于单纯西医治疗组(Z=4.07,P<0.0001)。

图2 高切全血黏度森林图

图3 低切全血黏度森林图

图4 血浆黏度森林图

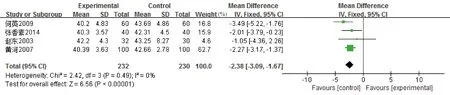

图5 纤维蛋白原森林图

图6 红细胞比容森林图

2.4.3 低切全血黏度 图3显示,共有4篇文献[8-10,15]研究低切全血黏度,异质性检验提示不具备同质性(χ2=162.02,P<0.0001),I2=98%,故采用随机效应模型。结果显示, 低切变速率下全血黏度 [WMD=-2.63, 95%cl(-4.97, -0.29)], 表明中西医结合治疗组对低切全血黏度的疗效明显优于单纯西医治疗组(Z=2.20,P=0.03)。

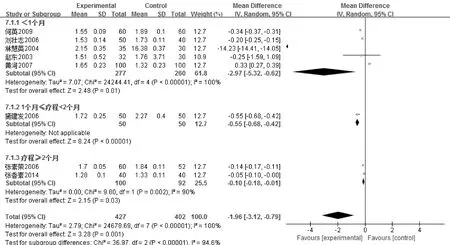

2.4.4 血浆黏度 图4显示,共有8篇文献[8-11,13,15-17]研究血浆黏度,异质性检验提示不具备同质性(χ2=24678.69,P<0.00001),I2=100%,故采用随机效应模型。结果显示, 血浆黏度[WMD=-1.96, 95%cl(-3.12, -0.79),表明中西医结合治疗组对血浆黏度的疗效明显优于单纯西医治疗组(Z=3.28,P=0.001)。

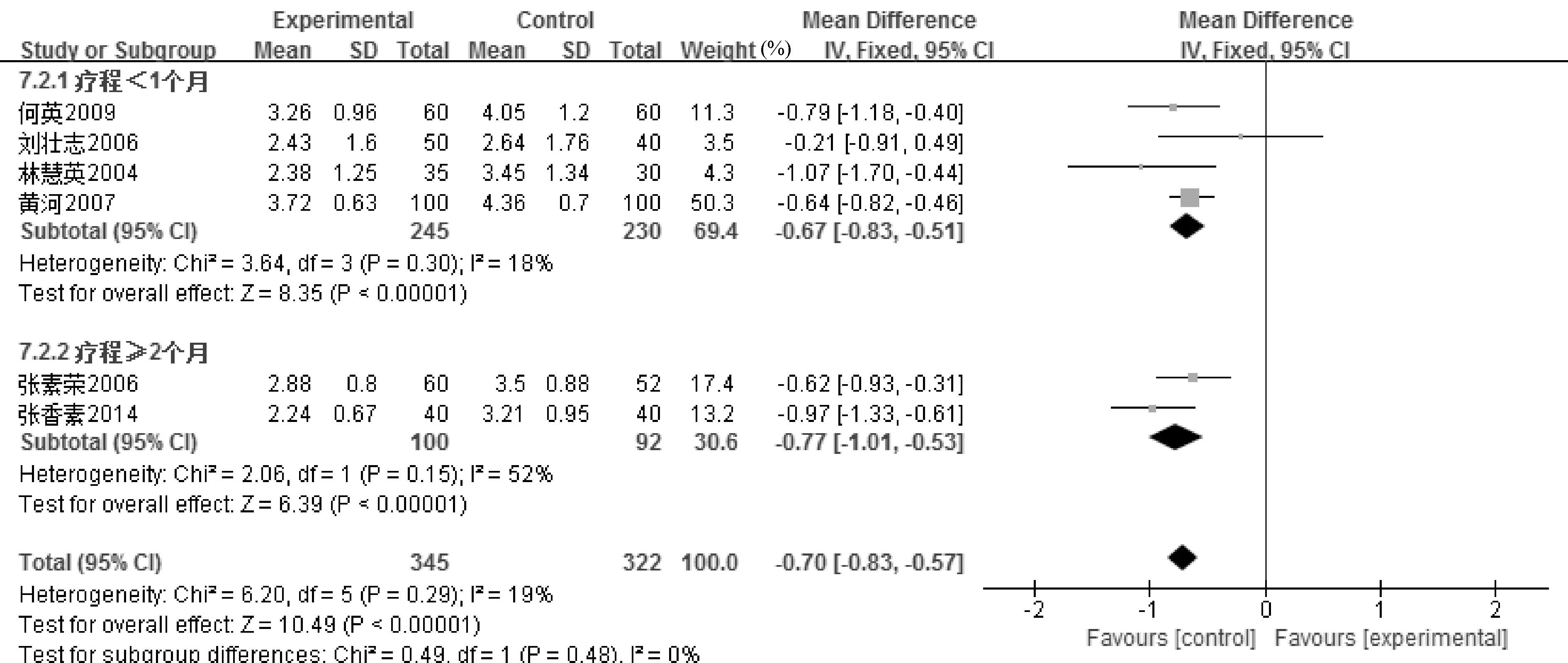

2.4.5 纤维蛋白原 图5显示,共有6篇文献[8-11,15-16]研究纤维蛋白原,异质性检验提示不具备同质性(χ2=162.02,P<0.00001),I2=19%, 故采用固定效应模型。结果显示,纤维蛋白原[WMD=-20.71, 95%cl(-0.87,-0.55)],表明中西医结合治疗组对纤维蛋白原的疗效明显优于单纯西医治疗组(Z=8.78,P<0.00001)。

2.4.6 红细胞比容 图6显示,共有4篇文献[8-9,16-17]研究红细胞比容,异质性检验提示不具备同质性(χ2=2.42,P<0.00001),I2=0%, 故采用固定效应模型。结果显示,纤维蛋白原[WMD=-2.38, 9 5%cl(-3.09,-1.67)],表明中西医结合治疗组对纤维蛋白原的疗效明显优于单纯西医治疗组(Z=6.56,P<0.00001)。

2.5 亚组分析

图7 亚组血浆黏度森林图

图8 亚组纤维蛋白原森林图

图7、8显示,按疗程亚组分析结果显示,疗程<1个月,血浆黏度[WMD=-2.97, 95%cl(-5.32, -0.62),(χ2=24244.41,P<0.00001),I2=100%,Z=2.48,P=0.01]。纤维蛋白原[WMD=-0.67, 9 5%cl(-0.83,-0.51), χ2=3.64,P=0.30,I2=18%,Z=8.35,P<0.00001]。1个月≤疗程≤2个月,血浆黏度 WMD=-0.55, 95%cl(-0.68, -0.42),Z=8.24,P<0.00001;疗程>2个月,血浆黏度 WMD 为-0.10, 95%cl(-0.18, -0.01),(χ2=9.80,P=0.002),I2=90%,Z=2.15,P=0.03。纤维蛋白原WMD=-0.77, 95%CI(-1.01,-0.53), χ2=2.06,P=0.15,I2=52%,Z=6.39,P<0.00001。

2.6 发表偏倚

图9~11显示,漏斗图两边基本对称,无明显异常点,因此判断发表偏倚较小。 Begg’ test 结果显示,Pr>|z|=0.536>0.1,且各点在中间水平线两侧均匀分布,均位于95%CI内,结果表明无发表偏倚。Egger’ test中t=1.43,P=0.204>0.1,95%CI为-1.65~6.26,包含0在内,结果也显示无发表偏倚。

图9 总有效率漏斗图

图10 总有效率漏斗图

图11 总有效率漏斗图

2.7 安全性评价

纳入的10个研究中,有6篇文献报道了不良反应[9-10,13-16],其中有4篇[8,11-12,17]文章未具体报道治疗组与对照组的不良反应,均可出现轻度胃区不适等症状。5篇[9-10,13,15-16]文章具体报道治疗组与对照组的不良反应,其中治疗组的发生率为2.27%(11/485),对照组2.89% (14/485),不良反应较轻微,患者较容易耐受。

3 讨论

近年来冠心病发病率逐年升高,成为人类健康的重要威胁之一。大量临床资料表明,冠心病患者大多有血液流变学异常、血黏度增高的特点, 而血黏度增高则提示血浆蛋白凝聚能力增强, 从而易形成血栓等病变[18],所以基本治疗中需要抗凝处理。目前临床常用的是阿司匹林、硝酸酯类药物以及抗血小板、抗凝类药物,但是随着化学药物使用计量与疗程的增加,其不良反应受到医患双方越来越多的关注[9]。通心络胶囊是由多种中药成分组成的新型纯中成药制剂,具有益气活血、通络止痛及改善血液流变学之功效[19]。

本研究收集了国内外有关通心络胶囊对血液流变学影响的文献,共纳入文献10篇,981例样本量,其中使用通心络治疗的有519例,常规疗法462例。针对总有效率及高切全血黏度、低切全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原、红细胞比容5个血液流变学指标进行Meta分析,并对血浆黏度与纤维蛋白原以疗程为区别进行了亚组分析。Meta分析结果显示,与常规疗法相比较,通心络胶囊治疗组总有效率明显优于常规治疗组,高切变速率下全血黏度更低,低切全血黏度也是更低。在血浆黏度方面通心络胶囊疗效优于对照组,降低血浆黏稠度,对于改善血液循环十分重要。

纤维蛋白原是纤维蛋白前体,是参与凝血的重要物质。纤维蛋白原的减少对血栓的预防意义重大。按疗程亚组分析,疗程从不足1个月到2个月以上,通心络治疗组疗效优于对照组,且2个月以上的疗程差异更为明显。但由于亚组分析中2个月的组数量不足,所以降低纤维蛋白疗效是否隨着疗程增加而提高有待进一步研究。

单独使用通心络胶囊或是在常规用药基础上加服通心络胶囊,对血液流变学有明显的改善作用,尤其是对减少纤维蛋白原的效果更为显著。但由于纳入文献质量不高,试验设计不严谨,需谨慎考虑此结论,希望未来有更多高质量、大样本的试验支持和更新此证据。