凝视或遗忘:广东省博物馆临时展览观众行为研究

2018-08-22朱嫦巧龚金红刘睿珺

朱嫦巧 龚金红 刘睿珺

(1.华南农业大学人文与法学学院 广东广州 510642;2.暨南大学文学院 广东广州510632)

内容提要:消费时代的博物馆将展览视为吸引观众的主要手段,观众观展行为研究成为展览效果评估的重要手段。以广东省博物馆临时展览“相看两不厌——馆藏明清瓷画与绘画展览”为例,对观众观展行为的研究采用了参与式观察法来收集观众行动信息,并借助随机抽样的问卷调查收集观众对展览各要素的评价。质性和定量相结合的研究结果表明,观众对展览的印象和评价,取决于他们在展品前停留的时间、吸引他们的展品数量以及他们的观展行为。相较于内容和展览逻辑,观众对展览的满意度,很大程度上由视觉效果决定,然而,对观众吸引力高的展品并不是观众“凝视”持续力强的展品,不同类型观众的不同视觉取向意味着不同的满意度。

博物馆的宗旨之一是向公众开放,观众是博物馆结构中重要的组成部分。1928年,罗伯森·爱德华(Edwards Robinson)发表了《博物馆观众的行为模式》[1]。然而,囿于对观众与博物馆关系的理解,直到20世纪80年代,博物馆关注的重点才从“物”(藏品)转移到“人”(观众),反思自己的使命、宗旨、目标和形象与观众心中所想之差异,观众行为研究成为博物馆学的热点问题。

博物馆观众研究的目的,是通过测量和评估观众类型—特征、行为—心理和活动—反应等三个方面的内容,改进藏品征集、藏品管理和展览设计等工作,更好地与观众沟通[2]。早期的博物馆观众研究主要使用问卷调查法,评估的重要指标是数据,从观众类型—特征研究在现有文献中所占的比重可知一二。有学者便提出,用新的研究方法获取不同类型的信息,将视线投向了人类学的参与式观察和访谈法,关注观众的驻足(吸引力)、观察时间(持续力)、社会影响、人性因素影响、痕迹、记忆、理解、态度改变、兴趣阶层和满意度等质性的研究内容[3]。

从近年的研究成果看,博物馆馆方普遍重视观众满意度和吸引力、持续力等数据的收集。满意度是观看效果的主位表达,吸引力和持续力则是观看过程的客观数据,主客观结合的数据能更全面地说明博物馆的运营状况和展览效果。吸引力和持续力的停驻点连起来就是观众观展动线,观展动线决定了观众对展览的体验与对展览主题的理解,从而成为研究者检视观众满意度的有效方法之一。然而,现有观展动线的研究主要被用作评价视觉疲劳、展厅设计和行为趋势的辅助性数据,过于强调展厅空间物理特性和设计元素对观众动线的决定作用,忽略了观众阅读文字和理解展品关系后的自主性选择。

本研究以广东省博物馆的临时展览“相看两不厌——馆藏明清瓷画与绘画展览”为例,通过跟踪观察和问卷调查,对观众实际观展动线进行类型学分析,统计分析展品的吸引力和持续力,从线与点两个维度呈现观众观展行为的特点。

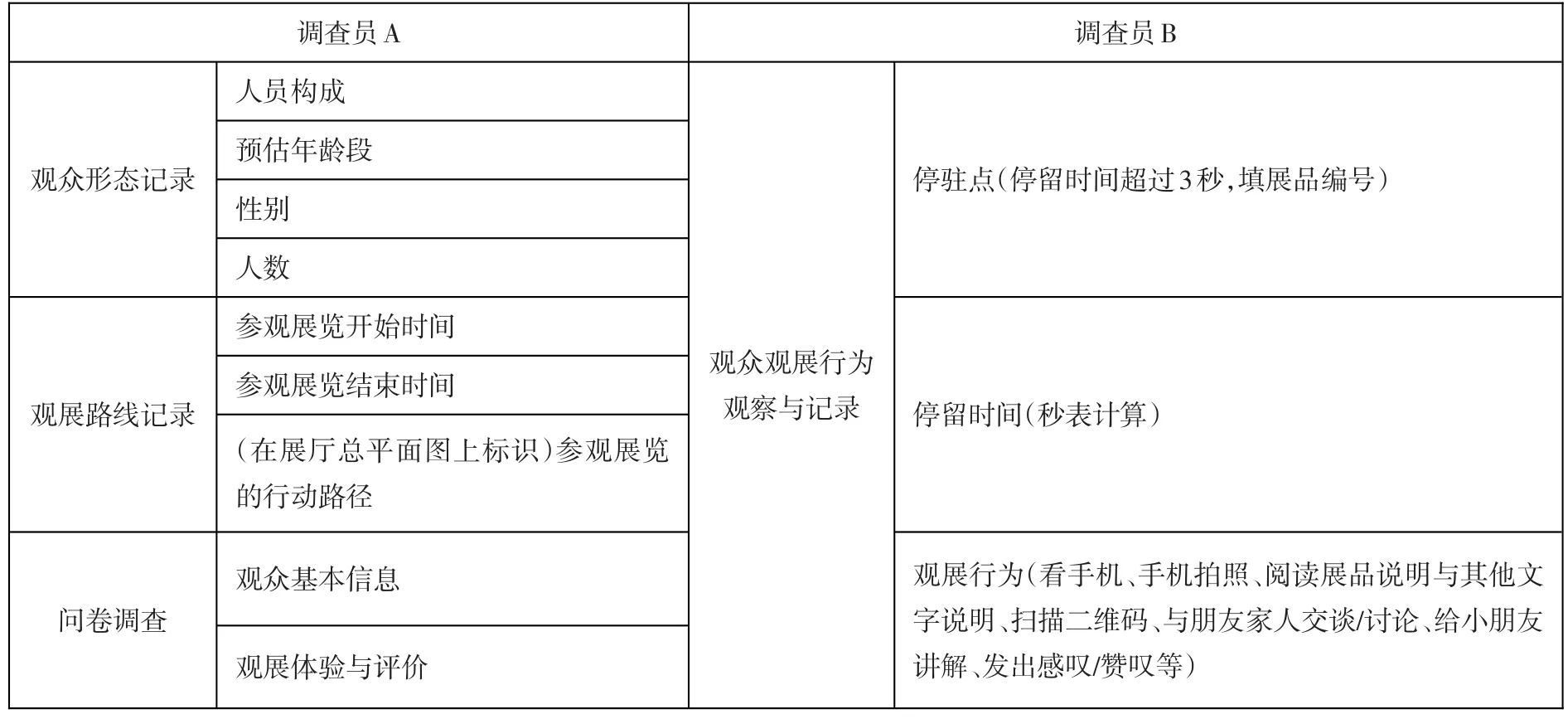

表一// “相看两不厌”与“桃花源里人家”调查调查员分工表

一、观众行为调查的过程与方法

2016年11月1日到2017年1月3日,由华南农业大学历史系29名同学和两位老师组成的团队,对广东省博物馆(以下简称“粤博”)的临时展览“相看两不厌——馆藏明清瓷画与绘画展览”(以下简称“相看两不厌”)观众行为进行跟踪调查。本研究采取质性研究和量化研究相结合的方法:访谈策展人对展览的诠释,通过参与式观察法收集观众行动信息,再以随机抽样的问卷调查,收集观众的基本信息以及观众对展览各要素的评价。

第一阶段是展览基本材料的收集和梳理。首先,收集展品信息,复原展览大纲、整理展品信息表和为展品编号,在此基础上设计策展人访谈大纲,并对策展人进行访谈。其次,综合展厅结构、展品陈列和访谈整理,绘制展厅总平面图,在跟踪调查时用于记录观众参观路线、停驻点、停驻时间和观展行为。

第二阶段是设计跟踪调查表和调查问卷。问卷由“路线和计时”“行为观察”和“观众问卷调查”三个部分组成。调查采取先观察后派发问卷的方式,在观众不被打扰的情况下,跟踪观察和记录观众的观展行为;观众观展完毕后,再对观众进行问卷调查。调查员两人为一组,按照不同的分工设定为调查员A和调查员B(表一),共有14组。

调查员在展厅出口或入口,以就近抽样的方式,随机跟踪某一组观众,选择其中一名观众作为观察对象,记录其观展行为,并派发调查问卷。被重点观察和问卷调查的观众,在群体中有凝聚其他人的领袖和引导作用。14组调查员于2016年11月28日—12月4日七天内,共观察了82位观众,其中76位观众接受问卷调查。

第三阶段是质性研究与量化研究的分析与总结。我们对观察收集的数据和问卷进行了质性和量化的分析,形成汇报材料。2017年1月4日,我们向粤博公众服务部的工作人员和展览的策展人汇报结果,收集他们的反馈意见。

二、“相看两不厌”的观众结构

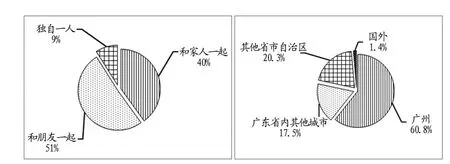

从观众结构上看,前来观看此展览的观众多数选择与朋友、家人结伴的方式,独自一人观展的观众不到十分之一(图一),这说明不少观众将博物馆视为联络情感的地方。博物馆在地方文化旅游产业发展的潜力逐渐为政府和商家所重视[4],“广州市一日游”都设有博物馆参观的项目。然而粤博的工作人员告诉我们,旅行社认为广州博物馆、广州西汉南越王博物馆和广东民间工艺博物馆(陈家祠)这三家博物馆比粤博更能代表广州,因此粤博的观众主要是广州市内居民,较少见团体游客。本次调查中观众居住地的数据也印证了这一点(图一)。

观众的性别、年龄和组合方式(家庭、学术小群体和学校活动组织)是博物馆展览宣传需要考量的重要因素。博物馆策展时设定的目标观众与现实未必一致,只有根据现实情况调整宣传方式,更有针对性地设计宣传、互动和文创方案,才能使展览的影响最大化[5]。“相看两不厌”的观众女多男少,人口年龄组成以19—25岁为主(图二),策展人表示这比他们原先设定的目标人群要年轻。公众服务部的工作人员表示,瓷画与国画对照的展览方式比较生动,这可能是展览吸引年轻人的原因。

图一// “相看两不厌”观众组成结构与居住地结构图

图二// “相看两不厌”观众性别和年龄结构图

三、“相看两不厌”观众的观展动线

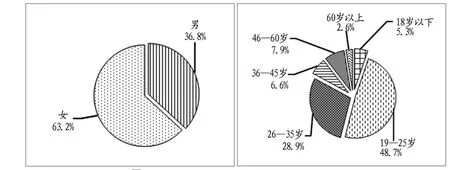

“相看两不厌”展览安排在粤博三楼的二号方形展厅,展览由沿墙通联柜组成,部分采用了壁龛和中心柜,两组中心柜和两组通联柜形成的展墙将展厅分为四个区域(图三)。展览共展出藏品 110 件[6],分为“序厅”“人物题材”“山水题材”和“花鸟题材”等四个部分。对观众观展动线的观察是按照布展逻辑,划分为展览内容的章节结构、展区、展柜和文物(展板说明和辅助展品)等四个层级。

图三// “相看两不厌”展区分布及策展人导赏路线

(一)策展人理想的观展路线

博物馆是观众与人类历史和文化的物质载体邂逅之地,而这场邂逅是在策展人所设计的情境中发生。“相看两不厌”策展人分别通过粤博官方微信公众号、策展人导赏活动和策展人心得交流会等解释了主题灵感、展品选择、展览大纲制定和动线设计等策展内容与过程,以此说明他们希望给观众传递的信息。

2017年1月1日,“相看两不厌”策展人吴昌稳博士为观众导赏了展览,这是粤博“馆长来了”系列活动之一。导赏活动从上午10点开始,全程48分钟,本研究将此次导赏路线定义为该展览的最佳观展动线(图三)。

(二)观众实际的观展动线

“相看两不厌”的82位观众样本中,我们将接受问卷调查的76位观众视为有效样本。76位观众中有24位观众从出口进入展厅,2位观众全程无停驻,剩余50位观众从入口进入并且有停驻,我们将这50位观众作为观展动线分析的样本。

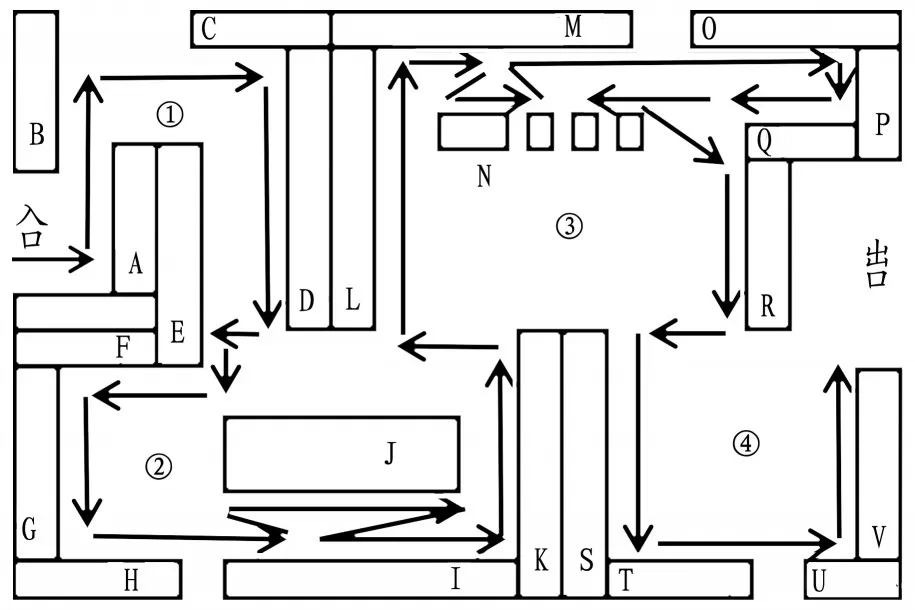

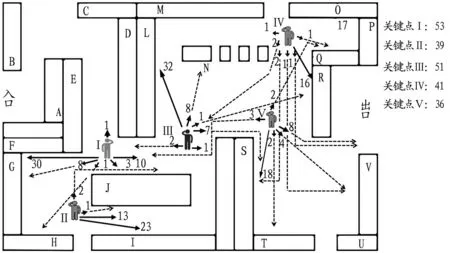

观众在观展过程中,经常有抬头环顾、探头张望、行动迟疑或是中途折回等行为,这是“选择疑惑”的表现。本研究在对观众观展行为的观察中,发现了影响观众观展动线的5个关键点,其中关键点Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ为转折点,关键点Ⅱ和Ⅳ分别为通道的起点和终点(图四)。

图四// “相看两不厌”关键点及观众于关键点行为方向图

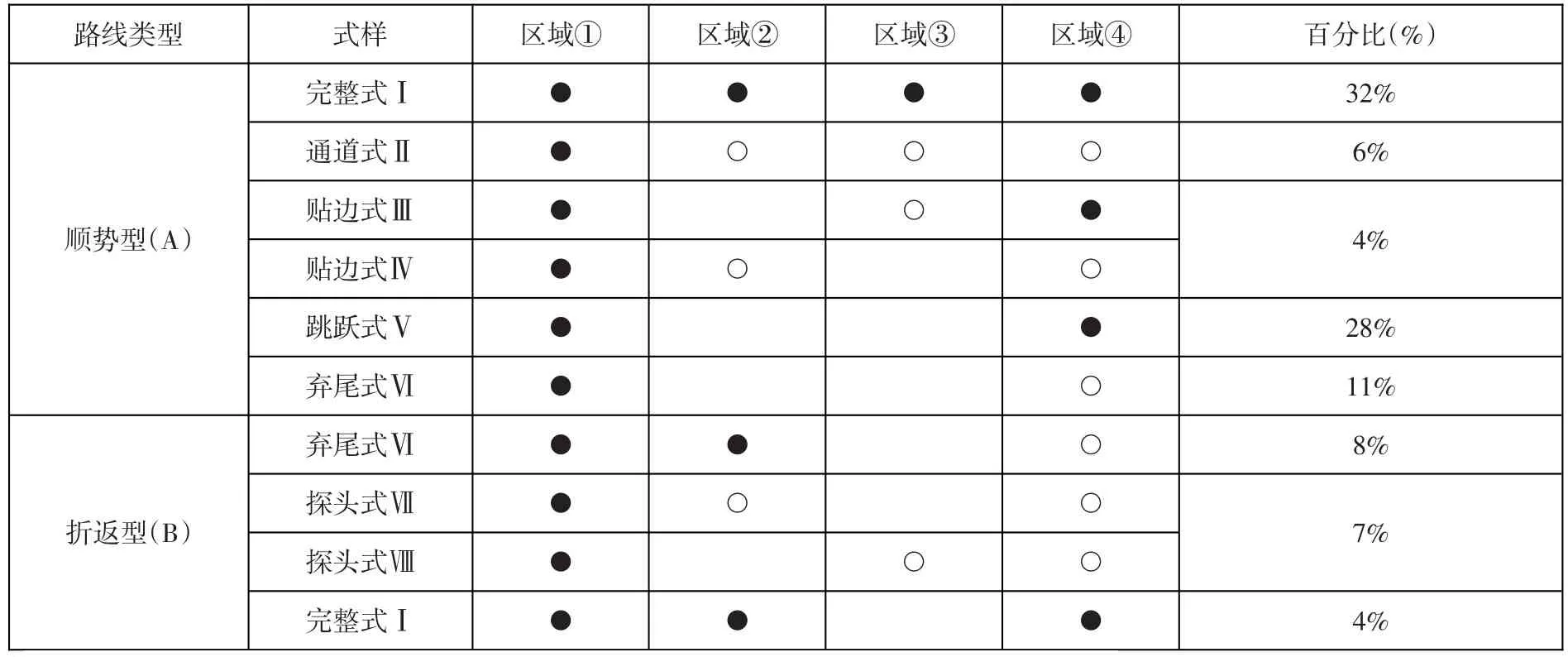

当观众在这5个关键点时,展厅的设计、视线范围内的展柜或展品是否能引起兴趣,以及个人行为习惯,决定了观众会前往哪一个展柜和区域。我们参考观众在关键点的行为趋势,依照观众动线所经过的展柜和展厅,将观众观展动线分为顺势型(A)和折返型(B)两个类型,顺势型(A)为入口进、出口出,折返型(B)为入口进然后返回入口出。再者,我们按照观众到达展示区域的组合方式,对观展动线进行更细分的类型学分析,顺势型(A)的观展动线分为6个式,折返型(B)则分为4个式(表二)。

顺势型和折返型都出现了完整式(Ⅰ)和弃尾式(Ⅵ),完整式(Ⅰ)是观众浏览或经过展厅的4个区域,弃尾式(Ⅵ)则是观众都没有参观④区。顺势型通道式(AⅡ)是观众参观完①区后,将展厅南北部分之间的轴线当成过道,径直走到出口(图五:1)。顺势型贴边式(AⅢ、AⅣ)是观众沿着实体墙的通联展柜参观,形成参观展厅北部的①区和③区,和展厅南部的②区和④区两个分式(图五:2、3)。顺势型跳跃式(AⅤ)是观众参观了①区和④区,选择性地观看②区和③区展柜和展品(图五:4)。折返型探头式(BⅦ、BⅧ)则是观众观看完①区后,总体地扫一眼或是快速地浏览②区或③区,然后从出口离开(图五:5、6)。没有一个观众是完全按照策展人设计的动线观展,即便是完整式(AⅠ、BⅠ)动线的观众,需要观众折回观赏的②区和③区,也总有一侧的展品被“遗忘”。

博物馆界近40年未停止过对文物“博物馆化”的讨论,即文物从原生情境中抽离,含义经博物馆再脉络化后发生了改变。此问题放到观众观展行为研究层面,则体现为观众在博物馆内习惯“找重点”,而不是系统化学习,认为“凝视”过的那一部分展品已经足够,“遗忘”割裂的那些展品是可有可无的“非重点”。

“相看两不厌”会出现以上多种观展动线,是主观和客观两个因素共同作用的结果。展览内容和框架是观众主动放弃或跳过部分区域的原因,动线设计和物理空间的特征则会导致部分观众被动地“遗忘”某些区域,如顺势型和折返型两型的完整式仍有一些“区域”或“角落”被遗忘,是因为消防装置切断展线,以及方形展厅的限制。

表二// 观众观展动线类型分类依据及比例表

从观展动线可以看出,观众在关键点I和关键点V两个点的选择是决定性的。关键点I是从①区进入②区的衔接点,设计师在此处设立一个装置艺术——“仕女婴戏”折页。策展人认同这样的设计,“折页的设计由设计师在其他地方展览借鉴而来,由于本次展览主题为瓷器与绘画,为切合主题,将瓷器与绘画主题结合起来有一个更好的展览创意”[7]。此折页的确吸引了观众的视线,此处观众停驻平均时长达18.59秒。然而,此折页是不透明的,许多观众将其看作一堵墙,把折页所在的J展柜与D、L展柜之间的空间当成过道,从而出现了顺势型通道式(AⅡ)、顺势型贴边式(AⅣ)、顺势型跳跃式(AⅤ)和折返型探头式(BⅦ)等四种动线类型,②区的展览被错过。另外,折返型探头式(BⅧ)的观众是在关键点I决定是否对此展览感兴趣。

图五// 观众观展动线类型图

关键点V接近出口,决定了④区的展览是否被观赏,我们发现顺势型(A)和折返型(B)都出现弃尾式(Ⅵ),除此之外,顺势型通道式(AⅡ)、顺势型贴边式(AⅣ)和折返型探头式(BⅦ)都在该点放弃了第④展区。我们与部分观众闲聊时发现,在关键点I选择忽略第②区的观众,有些表示“哦,那边(②区)还有啊”,有些表示“我就随便看看”,有些表示被由四个独立展柜组成的N展柜吸引。在关键点V选择忽略④区的展览的观众,有些表示赶时间或“我就随便看看”,更多表示“(题材和展品)都差不多”,在观众产生疲倦时,展览尾端的区域是否惊艳,或内容上与前面区域的差异度而形成视觉冲击就显得尤为重要[8]。

四、观众停驻点、停驻时长和观看行为

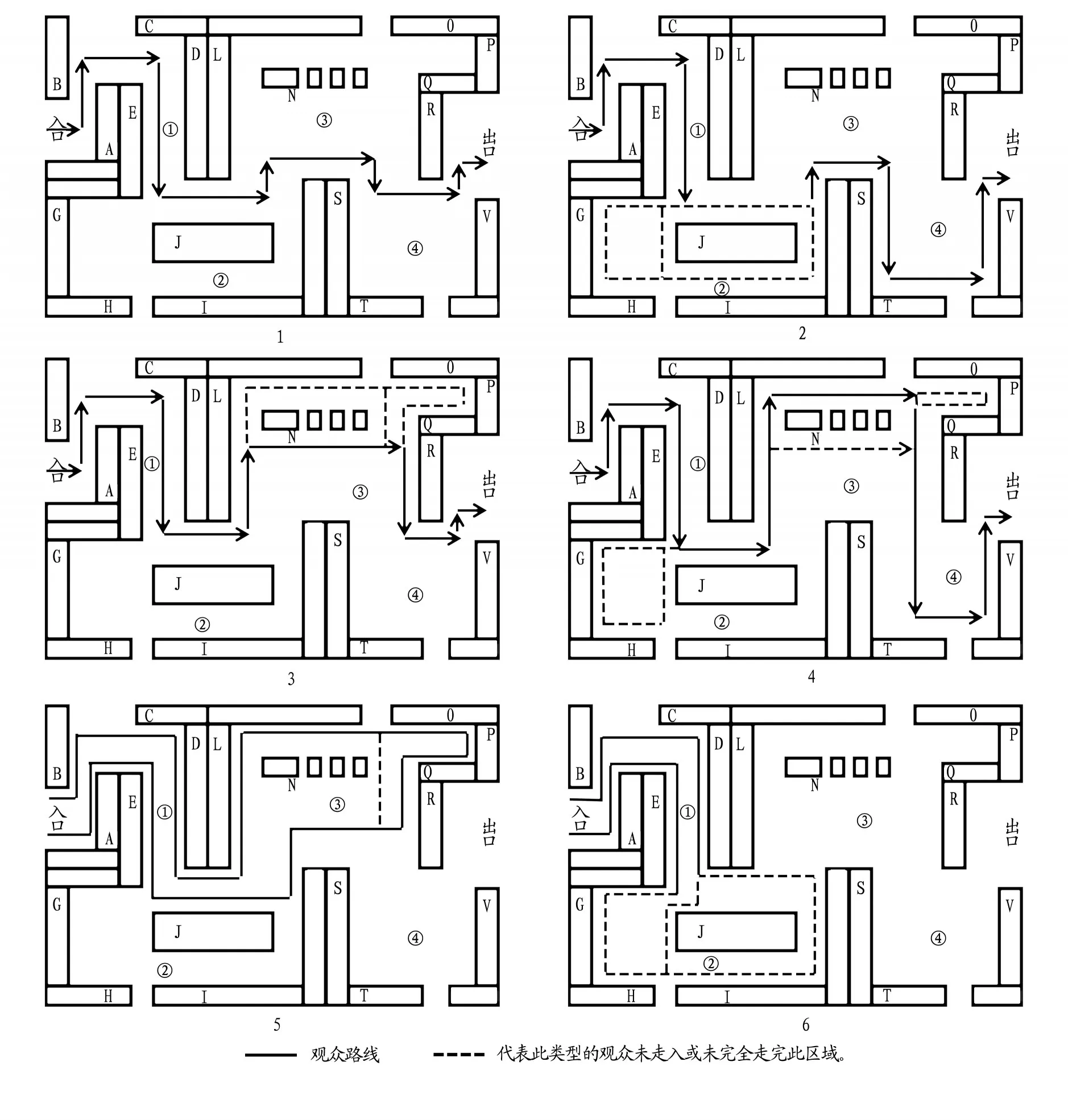

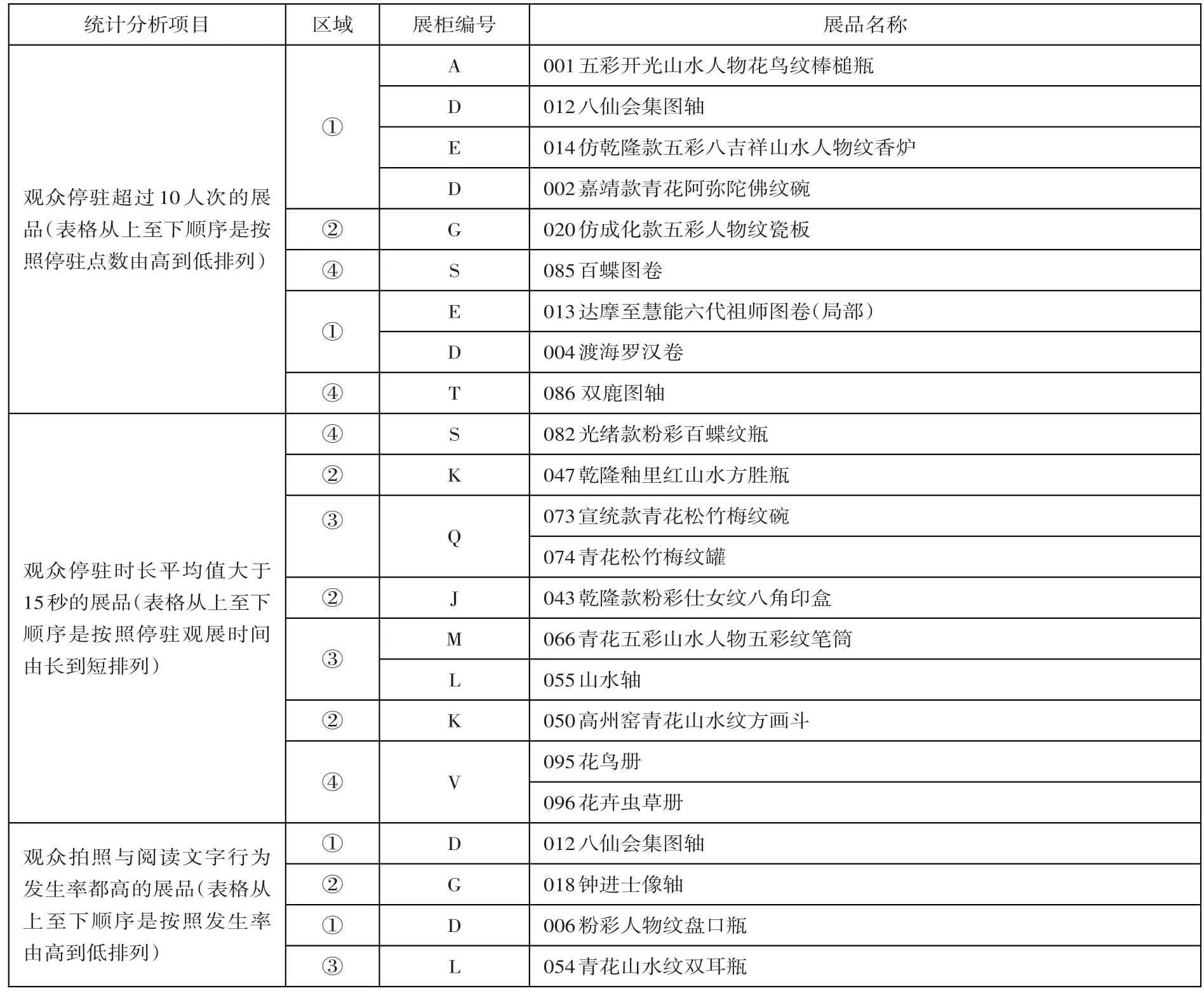

观众动线研究考察的是观众到过的区域和展柜,只能说明某展品有可能被看到。观众在哪些展品面前驻足、停留多久、是粗略观看还是认真凝视,这反映了展品吸引观众的原因。观众停驻人次和停驻时长的统计结果,可以显示该展吸引力最高和持续力最长的展品和展柜(表三)。

展柜吸引力和持续力的统计结果表明:吸引力最强的是D展柜,停驻人次达103人次;其次是V展柜,共68人次。持续力最强的是Q展柜,观众在Q展柜展品前停驻的平均时长累计达80.7秒;其他展柜时长都在20~40秒;持续力最低的是C展柜,时长仅6秒。展柜停驻人次和时长的统计是单个展品均值的累计值,所以9件停驻观赏人数最多的展品,有3件来自吸引力最强的D展柜,此展柜也是最多展品入选吸引力前九名的展柜;持续力最强的Q展柜,10件观众停驻时长最长的展品有2件来自此展柜;与Q展柜同样有2件展品入选持续力前十的是V展柜,2件获得同一展柜入选展品最高数。统计结果与我们所观察到观众观展行为逻辑是一致的,许多观众决定是否前往某展柜,取决于此展柜内是否有令其感兴趣的展品,观众决定走到此展柜后,会顺带欣赏既定目标附近的展品,因此吸引力和持续力高的展品较多的展柜亦是吸引力和持续力高的展柜。

吸引力高的前9件展品有5件为书画,持续力高的前10件展品有7件为瓷器。书画体积相较于瓷器大,首先吸引眼球,吸引人数就更多,而这次展览目的是要观众贴近欣赏“瓷画”,需要停驻的时间亦相对较长。另外,我们发现吸引力高的展品和展柜主要是在第①区,持续力高的展品和展柜主要在第③和④区。吸引力的研究结果符合观众观展行动趋势的研究,大部分观众主要注意力集中在展览的前半段。持续力的研究则告诉我们,对展览感兴趣的观众会越看越投入,吸引力高的前9件展品与持续力强的10件展品没有出现重叠。停驻人次和停驻时长实际上反映的是展品不同层面的“吸引力”及观众不同的关注方式,高人气展品吸引观众的是展品整体效果,而持续力强的展品吸引观众的是展品细节和说明,观众观展行为研究结果也印证了此规律。

策展除了选展品,另一项重要工作是撰写和设计序言、首语、展品说明和展板说明等文字部分。一方面,观众在观看展品时,是否阅读展品的文字说明,可以作为其兴趣程度与方向的一个评判标准;另一方面,由于现代人对智能手机的依赖以及相机的普及,透过镜头或屏幕观看物件成为一种习惯。这种具备记录功能设备的使用影响了现场观展的专注度及兴趣方向,同时改变了人们获得博物馆展览信息的渠道,以及人们分享展览的方式、重点和内容。本研究对物件及其文字说明关注度都高的展品,以及观展过程中的拍照行为进行了统计。跟踪观察的结果显示:在观看展品的同时阅读文字的有103人次,占12%;观众在观看展览过程中拍照行为共242人次,占28%;纯粹拍照的有73人次,拍照行为是观看文字的两倍多。①区的012“八仙会集图轴”阅读文字和拍照的人最多,以“阅读文字人次均值22、拍照人次均值14”名列第一位,该展品位列高吸引力的第二位。观众阅读文字的时候,会来回地对照展品细节和文字说明,了解瓷画内容、作者、时代特征和寓意等,此类观众未必观看所有展品,但是在展厅停留时间相对较长,持续力强的展品主要由此类观展行为产生。观众拍照的对象通常是展品,此类观众观展的随意性较高,许多观众单纯拍照并未细看展品,这是第一眼被展品外观吸引的结果,多人拍照的展品说明吸引力高。

五、结语

“眼光”是由教育再生产出的一种历史产物[9]。观展动线、停驻点和观展行为都体现了观众的“眼光”。粤博馆方和策展人关心观众的“眼光”,这关乎展览目标是否达到,也是以后策展的宝贵经验。作为第三方评估者,我们关心这“眼光”背后的动因,及“眼光”对于展览各要素评价结果的影响。

本研究人口统计的总体特征,与粤博平时通过入口刷证件和展厅工作人员的统计结果相近,尤其是学历、年龄和地域分布此三项与馆方以往的调查结果吻合。对于“女性观众偏多”的结果,馆方认为与我们随机抽样有关,因为女性拒访率相对较低,这造成女性观众偏多的统计结果。今后的观众调查可以变换不同的抽样方式,如等距抽样或分层抽样等方法,为博物馆寻求更好的途径了解博物馆参观的现实观众、目标人群和潜在人群。

表三// “相看两不厌”展品和展柜吸引力和持续力排行表

博物馆对观众观展的期望,一是希望观众多“凝视”展品,二是希望观众对展品有印象。本研究关于观众动线的类型学分析发现,一半以上的观众只草草地观看了一半的内容,一部分展览区域和内容被观众“遗忘”。馆方认为,观众会主动忽略一些展品或区域,当然也可能是顺序编排、内容衔接、展线设计出现问题所致。尽管博物馆并不期许观众会观赏全部展品,也不要求所有观众都按照设定的路线来观展,但适当地引导观众的观展路线,有助于减少观众的“选择疑惑”,避免令人遗憾的“遗忘”,提升观展体验和观展效果。例如,博物馆可以通过地面标识箭头,在动线上为观众作建议性的指引。粤博的策展人亦承认,许多观众停驻拍照的“折页”,原是很好的展览创意,但由于未标识最佳观赏点,呈现效果欠佳。

观众对展览的印象和评价,取决于他们在展品前停留的时间、吸引他们的展品数量和他们的观展行为。相较于内容和展览逻辑,观众对该展的评价,视觉满意度最高,策展人也表示“高颜值”是他们选择展品的标准之一,吸引力和持续力的调查结果说明此展的目标部分达成。本次调查还向我们揭开了一个规律,即对观众吸引力高和观众“凝视”持续力强的展品并不重合,前者发生在体量大和颜色丰富的展品上,后者则是因为细节更吸引人。因此,观众在这两种类型展品前停驻所发生的观展行为亦有所不同,对于前者观众拍照行为频率更高,而对于后者观众阅读说明文字的人数更多。博物馆不仅是为观众提供休闲娱乐的场所,还承担着社会教育功能。博物馆可以使用箭头、颜色、灯光等引导性因素,让观众瞬间了解展柜之间的次序。讲解员在导赏过程中,提示观众注意展板设计所起到的章节划分作用,明白文版标题及其格式是了解展览逻辑的法宝。馆方可以开设“如何看展览”等实践性的讲座,让观众知道展览是一个整合和再诠释文物的过程,他们需要关照自身的观展动线和行为,才能更好地与展览沟通,了解文物的含义。诸如此类的做法可以让观众停下来“凝视”展品,阅读文字,从展览中获得一些历史和文化知识。让观众对展品的关注始于其“颜值”而陷于其“内涵”,是博物馆培养观众的过程。20世纪80年代以来,欧美博物馆推行“看得见的搜藏”(visible storage),让观众了解展览和展品背后专业人士的工作,拉近专业人士与观众的距离,增加观众对博物馆的认同感,观众更愿意花时间去观看展览,阅读内容,这是培养观众的成功尝试,国内博物馆可以参考借鉴。

博物馆作为储存时间的社会存在,需要观众在空间的移动中体验历史与文化。“凝视”是博物馆和观众之间最美好的沟通,博物馆不能只满足于展品被“看到”,而是要追求被更多观众“凝视”。

[1]Edward Stevens Robinson.The Behavior of the Museum Visitor.American Association of Museums,1928:70.

[2]严建强:《博物馆观众研究述略》,《中国博物馆》1987年第3期。

[3]〔美〕Stephen Bitgood著、李惠文译:《有效展示的设计——评定成功的标准、展示设计方法与研究策略》,《博物馆学季刊》1997年第11卷第2期。

[4]宋向光:《博物馆定义与当代博物馆的发展》,《中国博物馆》2003年第4期。

[5]访谈资料。A工作人员口述,笔者于2017年3月2日在广东省博物馆记录。

[6]策展人在官方微信公众号推文写道:“粤博……经过重重筛选,选定150件藏品。后来由于展厅空间有限,又舍掉40件,最终,上展藏品110件。”广东省博物馆:《[剧透]在粤博遇上另一个“我”》,[EB/OL][2016-10-24]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODY5MzM0MQ==&mid=2655957985&idx=1&sn=6b49611721faf7ff0b284decbadbfde9&pass_ticket=uglvOp5kAg1QKTa6LyLKVLb2FOIZ3iqVQ%2F9EsSLiA⁃Jye0g9LspEIb9JrPeDZ%2B49k.为了方便观察和记录观众行为,我们根据展柜摆放方式对展品进行了整合,因此平面图上的展品编号只有106个。

[7]访谈资料。B工作人员口述,华南农业大学历史系2013级历史文化班于2016年11月17日在广东省博物馆记录。

[8]观众零散访谈,是研究者以观众的身份随意搭讪,让受访者放下戒备心、说出真实感受,产生共鸣的认同感。这些零散访谈分别采集于:2016年11月10日,2016年11月17日,2016年11月22日,2017年1月1日,2017年1月3日,2017年2月22日,2017年3月3日。

[9]〔法〕皮埃尔·布尔迪厄著、刘晖译:《区分:判断力的社会批判》(上册),商务印书馆2016年,第4页。