汉画像“捞鼎”图的流传与嬗变

2018-08-22张艳秋

张艳秋

(南京大学历史学院 江苏南京 210023)

内容提要:“泗水捞鼎”图是画像石(砖)中较为典型的汉画图案,集中出土于山东、江苏、河南、四川四省。不同地区的图案组合有同有异,根据图案组合和组合的变化情况,可以初步得出该图案流传路线依次为山东、江苏、河南、四川。到了四川后,捞鼎图像进入转变发展期,这里也是捞鼎画像最晚消失的地区,其图像结构的变化与移民的迁入以及当地葬俗等文化的影响有很大的关系。

鼎是先秦至汉代常见的器物,有关鼎和泗水的组合图像在画像石、画像砖中出现较多,现在学界多以“泗水捞鼎”“泗水升鼎”“捞鼎图”等命名。目前关于“捞鼎”图的研究主要集中在对图像所蕴含的思想意义的探讨[1]、对捞鼎故事和秦始皇形象的综合分析[2]以及对捞鼎图资料的综合整理[3]三个方面。邢义田先生的《汉画解读方法试探——以捞鼎图为例》一文提出,由部分历史故事演变的汉画遵循一定的“格套”,而榜题、格套是理解汉画较可靠的出发点[4]。这为汉画研究提供了新的思路。受此启发,本文以过去对捞鼎图的研究成果为基础,以捞鼎图在地域和时间上的分布和变化为线索,试对“捞鼎”图像流传的路径进行初步的探索。不妥之处,请方家指正。

一、捞鼎画像的发现与故事背景

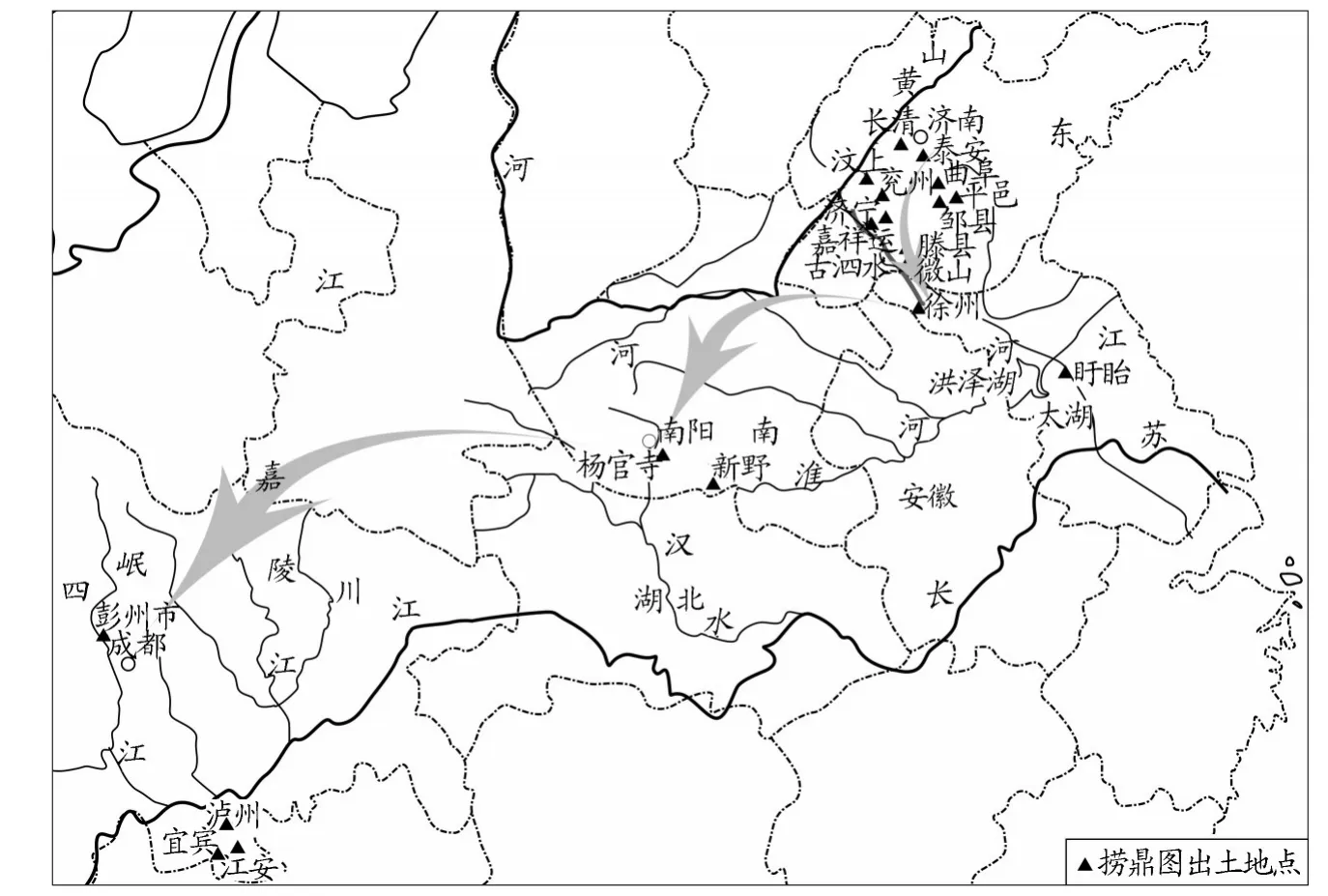

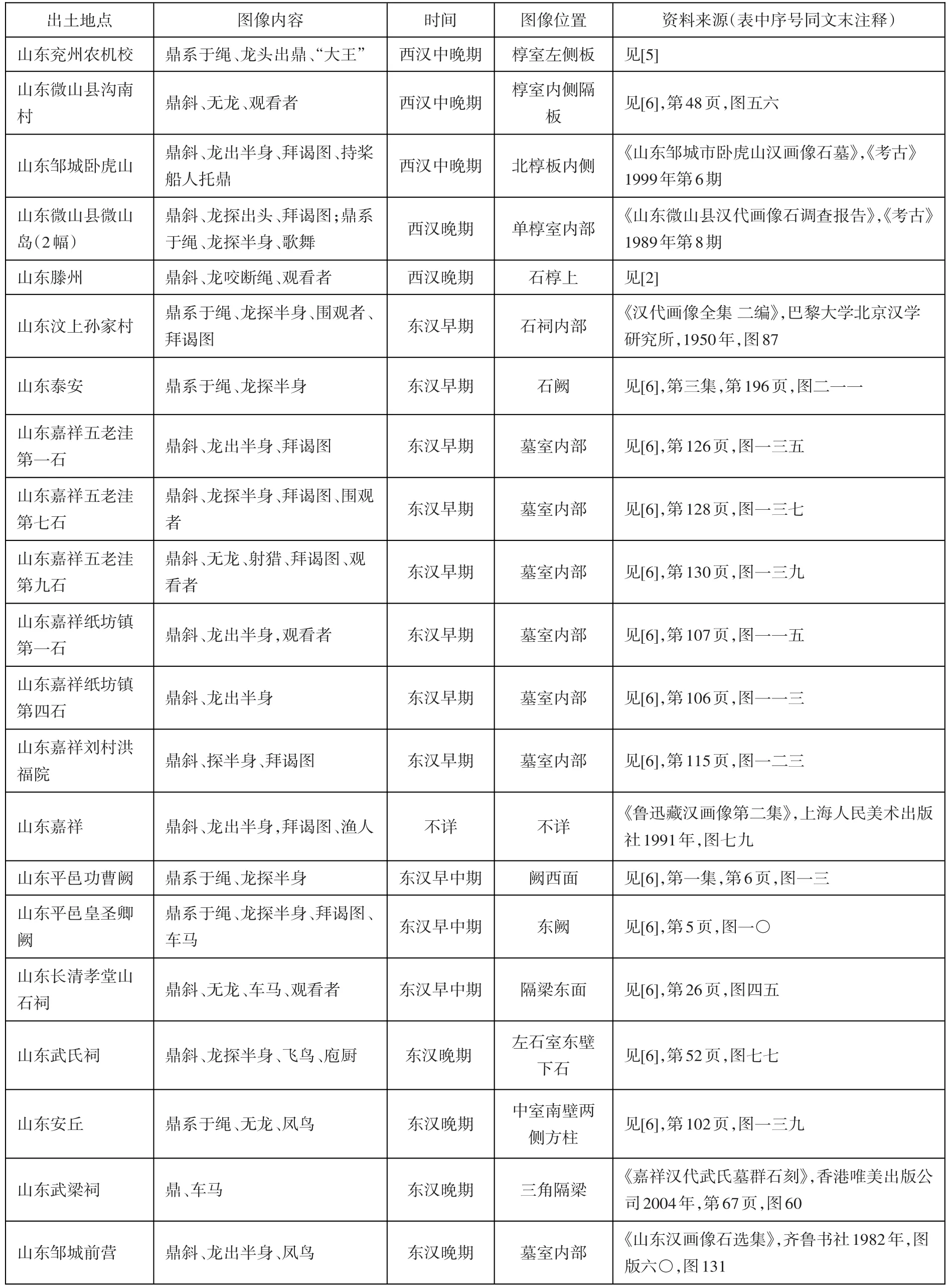

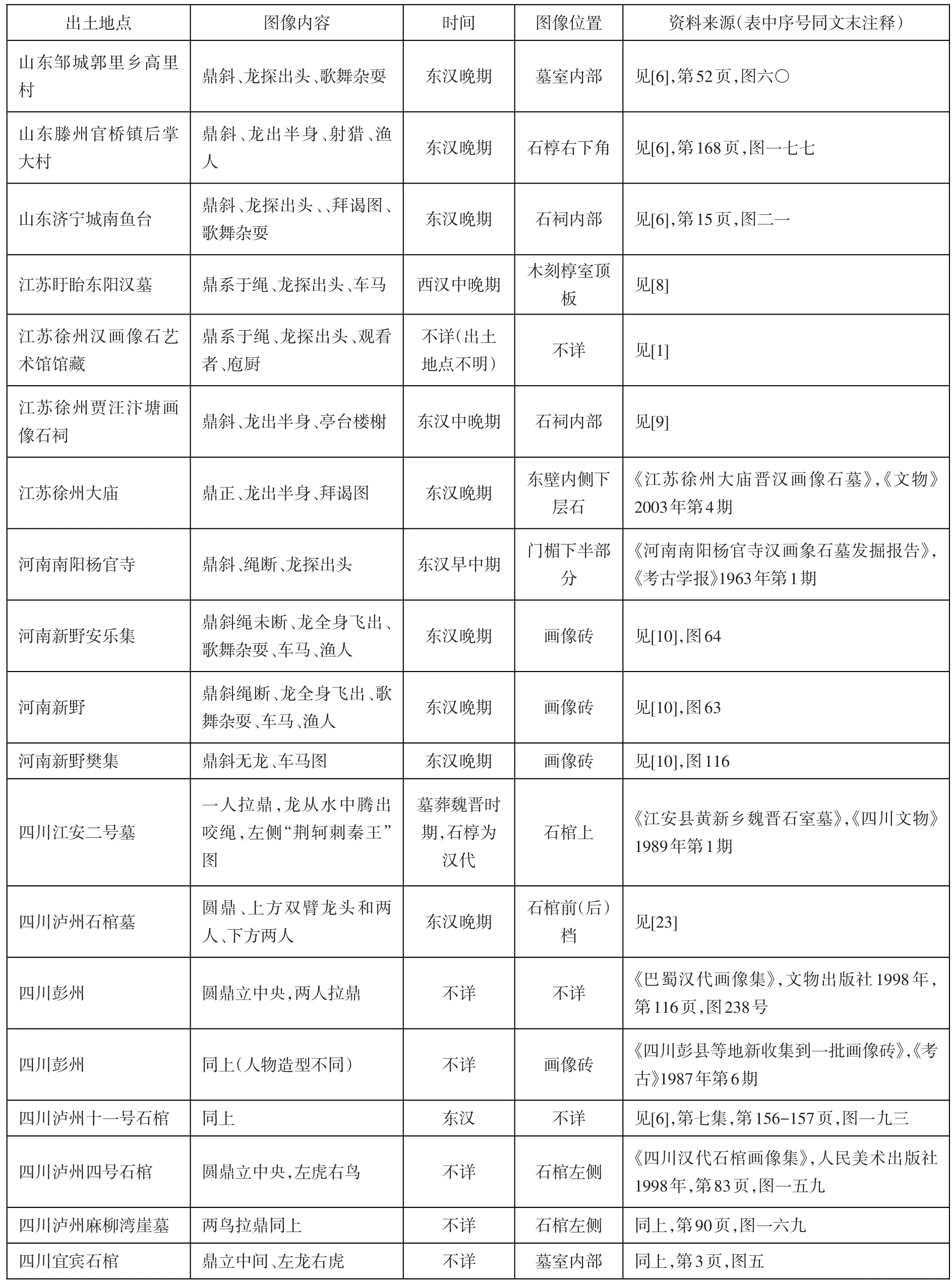

目前捞鼎图像主要集中于山东、江苏、河南、四川四省。其中山东省25幅,分布地区在兖州、邹城、微山、滕州、嘉祥、济宁、长清、奉安、汶上、平邑;江苏省4幅,分布地区在徐州、盱眙;河南省4幅,分布在南阳、新野;四川省8幅,分布在彭州、泸州、宜宾、江安(表一)。

山东是出土捞鼎图最多同时也是出现最早的省份。部分资料未正式发表,从已知的25幅图像来看,山东省捞鼎图最早的为西汉中晚期。根据该地区捞鼎图的雕刻技法以及画面布局,推测最早的是兖州农机校出土的时代约为西汉中晚期带有“大王”榜题的捞鼎图(图一︰1)[5]。目前统计最晚的为滕州市官桥镇后掌大村[6]和济宁城南鱼台[7]出土的两幅捞鼎图,时间为东汉晚期(约147-189年)。山东捞鼎图的时代集中于西汉中晚期到东汉晚期。江苏省主要为徐州和盱眙两地出土,时间与山东省大致相当。该地区出土4幅捞鼎图,其中盱眙东阳汉墓[8]的木板捞鼎图根据随葬器物以及钱币的特点确定时间为西汉中晚期,而徐州地区时间明确的为东汉中晚期贾汪区祠堂的捞鼎图画[9]。河南省出土的捞鼎图最早可追溯到东汉早中期,最晚的是新野地区东汉晚期画像砖上的捞鼎图像[10]。四川省的捞鼎图与上述地区相比出现时间较晚,为东汉晚期到三国时期,捞鼎图多刻画在石棺上。

“泗水捞鼎”故事发生在秦始皇二十八年(公元前219年)。据《史记·秦本纪》,秦昭王五十二年(公元前255年),“周民东亡,其器九鼎入秦”[11]。《史记·封禅书》:“其后百二十岁而秦灭周,周之九鼎入于秦。或曰宋太丘社亡,而鼎没于泗水彭城下。”[12]唐张守节《史记正义》云:“禹贡金九牧,铸鼎于荆山下,各象九州之物,故言九鼎。历殷至周赧王十九年,秦昭王取九鼎,其一飞入泗水,余八入于秦中。”[13]《汉书·郊祀志》亦记“鼎沦没于泗水彭城下”[14]。

“过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得……于是始皇大怒,使刑徒三千人皆伐湘山树,赭其山。上自南郡由武关归。”[15]从《史记·秦始皇本纪》这段描述文字中,这次东巡的路线经过鲁、彭城。《史记》撰写时间为汉武帝时期,此时秦朝早已被汉朝替代一百多年,详细情节也难免有缺失,但是从各地出土的捞鼎图来看,故事的主体框架所形成的格套在汉代乃至后代得以流传。真实情形是否如后人郦道元所言“当是孟浪之传耳”,已无从考证。

秦始皇选择在彭城附近泗水中捞鼎,《史记正义》有“(禹)铸鼎于荆山下……秦昭王取九鼎,其一飞入泗水,于八入秦中”[16]“鼎沦没于泗水彭城下”[17]的历史缘由。鼎所落入的“泗水”,发源于山东省泗水县东蒙山南麓。《史记正义》:“泗水源在兖州泗水县东陪尾山。其源有四道,因以为名。”[18]古时泗水水流湍急,在徐州城北、东、南形成三处急流险滩,分别为秦梁洪、徐州洪和吕梁洪。而秦梁洪所在地点捞出的石头在两岸堆成长长的石梁,此处又与秦始皇“泗水捞鼎“故事联系紧密,因此秦梁洪[19]由此得名。

捞鼎故事发生地点为泗水,从典籍中所记载的时间等要素来看,都与山东省西南部和江苏省北部地区相关,该片区域也是画像石分布较为典型的分布区之一[20]。加之该区域内鲁南地区捞鼎图出现时间最早,发现数量最多,因此,鲁南地区具备捞鼎图发源地的特征,可以大致推断,鲁南地区就是“泗水捞鼎”最早发生的地方。

二、捞鼎图的组合与变化

从全国四省十八个地区41幅捞鼎图来看,分布具有区域性,画面组成中,“鼎”成为共同的主要构图因素。在“泗水捞鼎”故事中,构成故事的重要因素分别是鼎、泗水、秦始皇(参与者),各地捞鼎图像内容最初也是以此三元素为基础进行创作。只有山东兖州农机校出土的“泗水升鼎”图明确刻有“大王”榜题,表明捞鼎图故事主要人物,其余40幅均未有类似的点明人物身份的榜题类文字,多以直接捞鼎者或围观群众这类参与者来表现故事情节,但是画面主要内容仍然着重表现捞鼎故事。

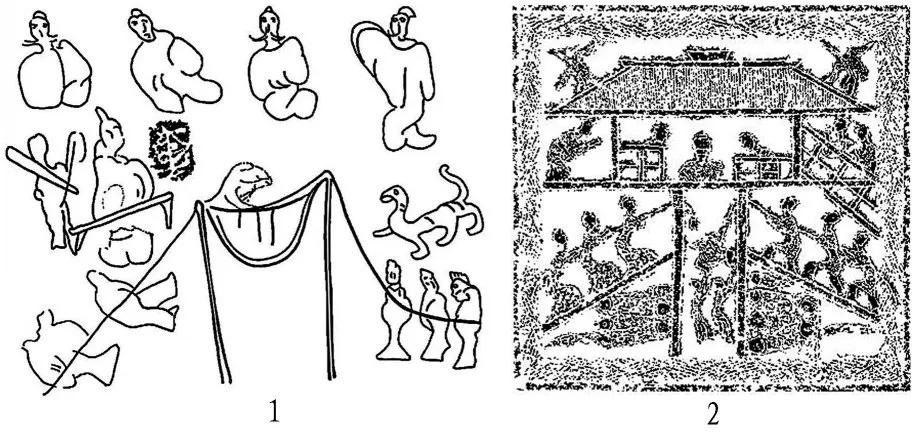

山东是捞鼎图最早出现的地区,为西汉中晚期。该省25幅捞鼎图画面主要由捞鼎人物的动作和观看人群两部分组成,基本构图为:画面正中桥上立有两根立柱,立柱两侧搭有斜坡,斜坡上捞鼎人正在奋力用绳索拽起沉落水中的鼎,水中刻有游鱼,观看者多在捞鼎场景上方的楼阁中(图一︰2)。捞鼎图多与庖厨、歌舞、宴饮等生活场景或者历史故事组合一起,布局构图为一块画像石从上而下依次分布,每部分故事场景独立发展。“捞鼎”画面中着重突出捞鼎未得的意境,具体表现在绳子断裂和龙是否出现上。在西汉晚期至新莽时期,绳子已经出现断裂情况,龙多在鼎中,龙头呈探出之态,鼎此时处于桥面以下。从东汉早期开始,以桥为分界线,鼎已到达桥面或者与桥面相平,仅有山东嘉祥捞鼎图像中鼎已经高出桥面。鼎呈倾斜之姿,鼎中无龙或者龙已呈现飞出之态。部分画面中桥下站在船上负责捞鼎之人配合桥上拉鼎之人呈现托鼎动作。东汉早期,画面留白地方多刻有凤鸟图案,凤鸟呈展翅之姿,画面更加丰富。东汉晚期,凤鸟位置从画面上方留白地方转移到下方鼎下端。

图一// 山东地区出土捞鼎图

江苏省捞鼎图主要集中于苏北的盱眙与徐州二地,出现时间与山东省相当,构图与组合、变化上与山东省画面类似。早期构图中有立柱、斜坡、捞鼎人等要素,后期画面人物增多,鼎中的龙也出现了变化。如西汉中晚期的盱眙出土的捞鼎图画面主要为龙头探出鼎,而到了东汉时期徐州出土的捞鼎图,龙已经半身出鼎(图二)。

图二// 江苏徐州贾汪汴塘出土“捞鼎图”

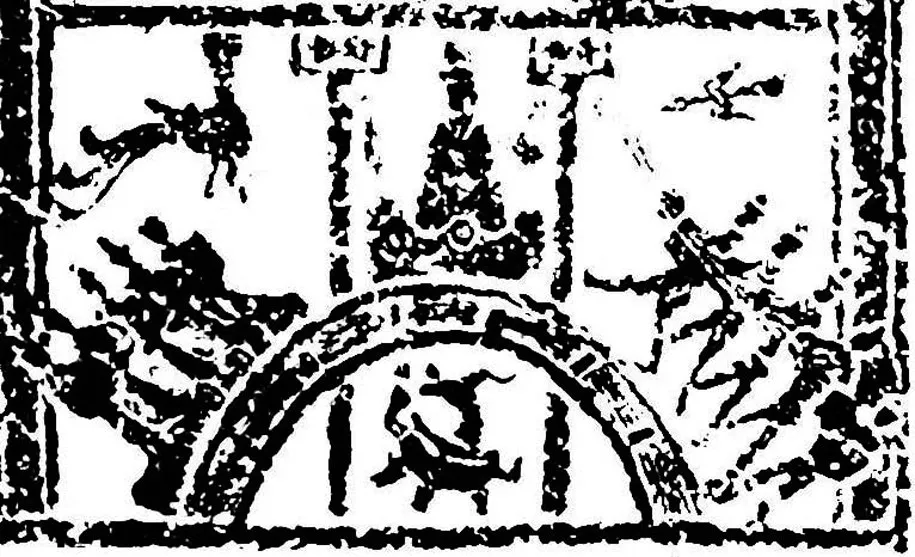

河南省捞鼎图出现时期集中于整个东汉时期,图像与山东省捞鼎图由上而下的组合形式不同,河南省捞鼎图故事布局在一个画面中从左到右依次呈现捞鼎故事及其故事组合。出土的4幅画像中,画面以歌舞等场景为引,场面依次到达捞鼎图。除了东汉早中期杨官寺(图三︰1)的捞鼎画面有立柱,画面较为简单外,晚期画像中捞鼎所需要借助的两根立柱消失,桥上桥下负责捞鼎的人前后接应。与山东地区画面重点在捞鼎动作所表现的庄重氛围所不同的是,河南地区在桥上两边捞鼎人中间多刻有歌舞之人,娱乐性增强;鼎一直处于桥面下端,呈倾斜状;鼎中无龙或龙全身出鼎呈腾飞状(图三︰2)。山东地区图像中观鼎之人多坐在楼阁中,而河南地区多坐在马车内,且马车停驻在桥上。总的来说,河南地区捞鼎图画面表现出明显的娱乐风格,应该与当地文化环境有关。

图三// 河南地区出土捞鼎图

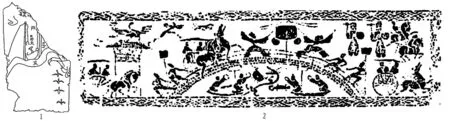

图四// 四川地区出土捞鼎图

四川省捞鼎图出现时间较晚,出现最早为东汉晚期,画面风格也与上述省份完全不同。画像中鼎由在水中打捞变为放置在平地之上,河流、桥等图案已然不见,鼎也由其他地区捞鼎图中的方鼎变为带盖圆鼎。除早期彭州地区画像的鼎两侧为人(图四︰1),另外三地(泸州、宜宾、江安)两侧多为神兽(图四︰2),“捞”的动作已弱化,而是运用滑轮装置“拉”鼎。龙也不再出现,鼎成为画面重心。

从捞鼎图变化和组合情况来看,山东、江苏、河南地区的捞鼎图选取的都是故事中“捞”的场景,而四川地区捞鼎图画面重心在“鼎”的表现上。山东省是捞鼎图出现最早出现地区,图像多为画像石墓建筑上图案。与山东省相邻的苏北地区(徐州、盱眙二地),图像不论是画面布局还是雕刻手法都与山东相似。河南省捞鼎图出现时间相对较晚,其画面在苏鲁地区“捞鼎图”影响的基础上,画面布局等方面出现了变化,整体画面仍旧表现“捞鼎”,但更注重对捞鼎场面周围环境的刻画。而出现时间最晚的四川省,画面要素“鼎”已经完全变成道家炼丹所用的“带盖圆鼎”,“捞”的动作由山东、河南地区直接用绳索拉鼎变为借助器物滑轮牵拉。从画面风格来看,从早期到晚期,山东、河南地区的画面组成由繁到简,画面氛围也是由庄重到轻松,到了四川地区,画面已经发生了根本性变化,捞鼎图像转变为丹鼎图像,图像表现与道家有关。

因此,不同地区的人们以“泗水捞鼎”故事为模板,对“鼎”所代表的文化意义有了不同程度的理解,且随着时间的变化,这种理解所表现出来的差异性也透视出传播的轨迹。

三、流传路线与流传背景

从上述地区出现捞鼎图的时间来看,捞鼎图前后出现的省份依次为山东、江苏、河南、四川。从捞鼎图分布地点来看,较早出现的是苏鲁地区,为西汉中晚期。苏鲁地区“捞鼎图”出土地点多数分布在古泗水两岸,并逐步向西南方向扩散,依次扩散到河南,最后流传到四川地区(图五)。

河南省与山东省接壤,出土的4幅捞鼎图中,时间最早的东汉早中期的南阳杨官寺捞鼎图是4幅中与山东、江苏地区最为接近的一幅,画面较为残破,画面描述两根立柱中有一鼎,拉鼎的绳索已断,鼎中龙头探出。除了两立柱间刻有字外,河流中间也刻有字,简报中指明此字为“水”字。河流左边残缺,破残处如果有字的话,推测可能是“泗”字。而到了晚期,新野地区出土画像砖上的捞鼎图画面与之前捞鼎图有了较大的变化。最早出土捞鼎图的南阳,地理位置离山东省、江苏省最近,其画面结构也表现出最先受到山东、江苏苏北地区影响的风格,主要元素依旧为鼎、泗水,画面并未出现东汉后期的娱乐场景。到了东汉晚期的新野地区,刻画内容已经在苏鲁地区的影响下产生重心变化,当地乐舞百戏娱乐场景出现,且在画面构图中所占比例增多,但总体来看,还未脱离出“泗水捞鼎”故事的统一格套。

图五// 捞鼎图出土地点、流传路线示意图

依据历史故事形成的画像格套模式,随地域和时间不同而变化的现象不单体现在“泗水捞鼎”图像上,较为类似且具有典型意义的还有“荆轲刺秦”画图。在有关学者所统计的15份“荆轲刺秦”图像中,发现其图像呈现“区域性密集呈现”和“跨区域呈现”现象,画面中主要人物“荆轲”和“秦王”在人物形象以及动作表现在不同时间、地区中都出现了不同于历史,再创造的变化[21],而画面出现较大变化的,主要表现在“跨区域呈现”上(即不同地区同样故事图像表现不同),这在捞鼎图的传播中也尤为明显。

相较于上述三省,四川省捞鼎图出现的时间最晚,时间为东汉晚期到三国时期。与山东、江苏、河南地区的集中式分布不同的是,四川地区捞鼎图像的分布地点明显是分散的。四川地区的画面风格也与另外三省明显不同,故事主要元素中只留有“鼎”在画面中呈现,鼎也由方鼎变为圆鼎,并且“捞鼎”动作开始借助于杠杆、滑轮这类辅助工具。捞鼎者除了参与者“人”,也出现神兽协助。

对于该地画像中方鼎变为带盖圆鼎的情况,多位学者曾对此进行讨论,认为四川地区画像中鼎的变化主要受到当地道家思想的影响[22]。泸州市大驿坝1号墓出土的“鼎与道士画像石”画面中就有一个巨大的圆鼎,旁边站着一位炼丹的道人[23],此鼎的造型与四川地区“捞鼎图”中出现的鼎相似,都为带盖圆鼎。带盖圆鼎作为道家炼丹主要用器已成为标志性器物,在图像平面构图中尤为突出。由此不难看出,道家思想对该地区画图产生了一定影响。在四川绵阳双包山2号汉墓[24]、乐山麻浩99号东汉墓[25]中也出土了与道家炼丹用的相关材料,更加证实了当地道家思想的盛行。

捞鼎图这类典型且具有地域特点的汉画图像在地理距离上与其他三省有一定跨度的四川地区得以“跨区域呈现”,汉代移民对其传播应起到一定的推动作用。

汉代移民始于汉初。蜀地一带战乱较少,连年丰收,高祖下令允许贫民卖儿卖女,到蜀汉地区解决吃饭问题,以缓解饥荒,《汉书·食货志上》记载“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大讥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀汉。”[26]

表一// 山东、江苏、河南、四川捞鼎图情况统计表

续表

蜀地移民中,中原地区的移民占了重要比例。有学者根据《汉书》《后汉书》《华阳国志》《蜀中广记》等相关资料统计了蜀地可考籍贯的官员[27],以郡守为例,统计的60人中,外籍达40人之多,占总数的2/3,而在籍贯中,与本文相关的省份,河南籍18人、山东籍3人、江苏籍2人,其它地区陕甘籍10人、安徽籍4人、浙江籍1人、河北籍1人、贵州籍1人,可见河南地区移民占总移民比例达到三成之多,移民迁出地情况可窥知一二。

相关考古材料也反映了四川地区的汉代移民情况。四川中江塔梁子汉代崖墓M3是整个西南地区唯一的一座壁画汉墓,其壁画和榜题在四川也是首次发现[28]。M3的13行墨书榜题引起了多位学者的热烈讨论,主要是对墓主身份背景和经历的探讨[29]。榜题中,“先祖南阳尉”表明其祖上为河南人,后获罪,“鸿芦拥十万众,平羌有功赦死,西徙处,此州郡县乡卒”,因平叛有功赦免死罪,最终在此地得以终老。塔梁子M3的时代为东汉晚期,可知在东汉时期中原地区有人因为多种原因迁徙至此,3号墓祖上获罪流放迁徙至此只是其中一例。

四川博物院收藏的两块墓门门枋石刻文字记载:“唯吕世之先,本丰沛吕□子孙。吕禄,周吕侯。禄兄征过,徙蜀汶山□□□□□□□□建成侯怠征过,徙蜀汶山□□东杜(社)造墓藏丘冢。作冢以劝后生。工匠杨顺,子孙。”[30]石刻发现于成都郊区的汉墓中,石刻内容记述了吕氏族人因罪迁徙到汶山一事,石刻发现于成都郊区的汉墓中,从石刻发现的地点来看,吕氏族人可能又从汶山迁徙到成都附近定居。

人口迁徙现象到了东汉晚期更为常见,受到战乱影响,《后汉书·刘焉列传》记载,“南阳、三辅民数万户流入益州,焉悉收以为众,名曰‘东州兵’”[31]。葛剑雄先生对此现象进行总结,认为“南阳和荆州,数量最多”[32]。

上面所列举的有关蜀地移民的考古材料中,迁徙人士中河南籍贯的移民比例较大,如自身或祖上原先在南阳地区,或因获罪迁入,或因战乱影响迁入。捞鼎图出现最晚的四川地区,显然受上述诸多因素影响,捞鼎图只是受到移民迁徙影响表现出的部分文化现象。作为具有典型地域性特征的图像,其在山东地区最早出现,通过各地人员的迁徙流动,又在部分地区出现,其出现地区和文化面貌自身具有一定的背景条件,这也是捞鼎图具有区域性特征的原因。到了迁入地,捞鼎图在当地文化的影响下,在保留自身基本文化特征的基础上,又很好地与当地文化融合,最终形成了独具一格的四川“丹鼎”形象的捞鼎图。

因此,由上分析,“捞鼎图”传入蜀地一定程度上是由河南移民所带入,并与当地的崖墓在葬俗上相融合,同时图案又受到当地道家文化的影响,使得画面出现了有别于山东、江苏、河南等地区的变化,区域性特点较为突出。

四、结语

综上所述,汉代画像“捞鼎”图由鲁南地区起源,鲁南地区也是该画像的成型期,影响并流传至相近的河南。河南南阳捞鼎图受鲁南风格影响较多,画像出现较晚(东汉晚期)的新野地区所受河南地区基本以南阳地区影响为主,但变化依旧受到“泗水捞鼎”图像格套影响。因此河南地区捞鼎图总体来说还是受到鲁南地区影响。到了四川地区,该地捞鼎图为上述地区中出现最晚,其传入应与河南移民入蜀有关,画像风格受到西南地区道家文化影响,并与当地葬俗结合,画像结构出现明显变化,形成了具有区域特色的捞鼎图像。因此,捞鼎图在四川发生的变化最大,传入四川后,捞鼎图像进入转变发展期,最后这里也可能是捞鼎画像最晚消失的地区,三国以后便再也没有与捞鼎图相关的画像或壁画等艺术形式的出现。

[1]a.杨孝军、郝利荣:《汉画中“捞鼎”的社会意义及其生死象征》,《东南文化》2011年第2期;b.杨孝军、郝利荣:《汉代画像中“捞鼎”及其象征意义——兼论董仲舒天的哲学思想表现以及汉代民间生死信仰》,《中国汉画学会第十二届年会论文集》,中国国际文化出版社(香港)2010年,第156—160页。

[2]黄琼仪:《汉画中的秦始皇形象》,台湾大学硕士论文,2006年。

[3]辛旭龙:《汉画中的“泗水捞鼎”图像》,南京艺术学院硕士论文,2012年。

[4]邢义田:《汉代画像中的射爵射侯图》,《画为心声:画像石、画像砖和壁画》,中华书局2011年,第138—194页。

[5]蒋英炬、杨爱国:《汉代画像石与画像砖》,文物出版社2001年,第61页。

[6]蒋英炬编:《中国画像石全集》第二集,山东美术出版社2000年,第168页,图一七七。

[7]同[6],第15页,图二一。

[8]南京博物院:《江苏盱眙东阳汉墓》,《考古》1979年第5期。

[9]徐州汉画像石艺术馆馆藏。

[10]赵成甫:《南阳汉代画像砖》,文物出版社1990年。

[11]汉·司马迁:《史记》,中华书局2016年,第218页。

[12]同[11],第2365页。

[13]同[11],第218页。

[14]汉·班固:《汉书·郊祀志上》,中华书局2016年,第1200页。

[15]同[11],第248页。

[16]同[11],第218页,见《正义》。

[17]同[14]。

[18]同[11],第58页,见《正义》。

[19]三洪为秦梁洪、徐州洪和吕梁洪,其中秦梁洪与秦始皇捞鼎典故有关,故命名。关于三洪历史,见《京杭运河江苏(史料)选编》第一册,人民交通出版社1997年,第186-198页。

[20]信立祥在《汉代画像石综合研究》一书中将汉画像石的分布分为五区,其中第一个分区包括了部分捞鼎图出土区域(山东省西南部以及江苏省北部)。信立祥:《汉代画像石综合研究》,文物出版社2000年。

[21]史培争:《汉画像与历史故事研究》,东北师范大学博士论文,2015年。

[22]吴雪杉:《从“九鼎”到“丹鼎”——四川汉代“取鼎”图像的嬗变》,《天津美术学院学报》2011年第2期;庄小霞:《四川汉画像所见丹鼎图考》,《四川文物》2015年第6期。

[23]罗二虎:《汉代画像石棺》,巴蜀书社2002年,第118页。

[24]四川省文物考古研究院、绵阳博物馆:《绵阳双包山汉墓》,文物出版社2006年;何志国、孙淑云、梁宏刚:《我国最早的道教炼丹实物——绵阳双包山汉墓出土金汞合金的初步研究》,《自然科学史研究》2007年第1期。

[25]唐长寿:《乐山崖墓和彭山崖墓》,电子大学科技出版社1994年,第122页。

[26]同[14],第1127页。

[27]蓝勇:《西南文化历史地理》,西南师范大学出版社1997年,第21-28页。

[28]四川省文物考古研究所等:《中江塔梁子崖墓》,文物出版社2008年。

[29]a.王子今、高大伦:《中江塔梁子崖墓壁画榜题考论》,《文物》2004年第9期;b.赵瑞明:《中江塔梁子崖墓壁画榜题补释》,《四川文物》2009年第4期。

[30]张勋燎、袁曙光:《四川省博物馆藏汉后“人墓葬石刻文字及其相关问题》,《中国西南的古代交通与文化》,四川大学出版社1994年,第107页。

[31]南朝宋·范晔:《后汉书·刘焉列传》,中华书局2016年,第2433页。

[32]葛剑雄:《中国移民史第二卷》,福建人民出版社1997年,第276页。