汉代五原塞考

2018-08-18张文平

张文平

(内蒙古自治区文物考古研究所)

关于东西横亘于固阳县色尔腾山的长城,一般认为是秦始皇三十三年(公元前214年)秦国大将蒙恬修筑的一道长城, 在固阳县境内的部分也就惯称作固阳秦长城。到西汉武帝时期,大将卫青北却匈奴,元朔二年(公元前127年),“于是汉遂取河南地,筑朔方,复缮故秦时蒙恬所为塞,因河为固。”①这里的“复缮故秦时蒙恬所为塞”,一般认为是加筑了蒙恬所筑阳山长城。

那么,固阳县色尔腾山的这道长城,就目前所见遗迹,能够明确区分出秦代、汉代吗?本文将实地调查成果与史料记载相结合,予以辨析、考证。

一、西汉王朝西北边疆的变迁

中国历史上大规模修筑长城的王朝,主要有三个,依次为西汉、金朝、明朝,均形成了大致呈南北平行分布的多重防御体系。西汉王朝的长城防线,由南向北逐步推进;金朝修筑的金界壕,明朝修筑的边墙,均为由北向南退缩。所以,有的观点认为长城是保守的象征,对于金界壕、明长城,尤其是对于明长城而言,从一定程度上讲是正确的。但保守与汉长城无关,汉长城一直修建到了大漠南缘,将匈奴的势力彻底驱逐至大漠以北,因而汉长城是进取的长城。

内蒙古中西部地区的阴山山脉,是战国秦汉时期长城防御的重要依托。整个阴山山脉,东起今内蒙古自治区乌兰察布市兴和县与河北省张家口市尚义县的交界处,西至内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗与甘肃省张掖市山丹县的交界处,东西横亘绵延。最晚到秦代,已经产生将阴山山脉分作阴山、阳山两个山系的观念,河南者为阴,河北者为阳。相对于当时河套地区的黄河主河道——北河,阴山在北河以南,阳山在北河以北。从阴山山脉东端点至乌拉山西端一线为阴山,从今呼和浩特市新城区坡根底村附近大青山山顶处至阴山山脉西端点一线为阳山。历史地理学者辛德勇先生,将阴山称作大青山-乌拉前山山系,将阳山称作大青山-乌拉后山山系②。乌拉前山即乌拉山,而乌拉后山则从东到西还可分为多个小的山系,包括大青山、色尔腾山、查石太山、罕乌拉山、小狼山、大狼山、哈鲁乃山、雅布赖山等。

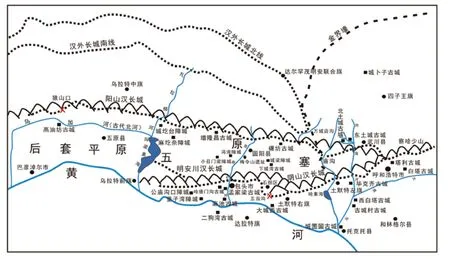

图一 阴山地区汉长城分布图

在阴山山脉及其以北的漠南草原之上,经实地调查,主要可见东西向分布的四道汉长城,由南向北依次为阴山汉长城、阳山汉长城、汉外长城南线、汉外长城北线(图一)。结合史料记载,可知以上四道长城的修筑,代表了西汉王朝西北边疆发展变迁的四个阶段:第一阶段为西汉建国至卫青北伐,第二阶段为卫青北伐至徐自为修筑五原塞外列城,第三阶段为徐自为修筑五原塞外列城至汉罢外城,第四阶段为汉罢外城至王莽篡汉。

第一阶段西汉建国至卫青北伐时期,匈奴强而汉朝弱,在阴山地区,汉王朝加筑沿用战国赵北长城,形成了阴山汉长城。阴山汉长城东起今乌兰察布市卓资县旗下营镇西侧的察哈少山,西至乌拉山西端西山嘴,为云中郡辖区。

第二阶段卫青北伐至徐自为修筑五原塞外列城时期,自汉武帝元朔二年(公元前127年)开始,汉朝大举北伐匈奴,将汉朝的疆域扩展至阳山,修缮了秦代蒙恬所筑阳山长城,并沿着这道长城向西,新筑了朔方郡长城。此后,顺着阳山一线向西,又新筑了西河郡长城、北地郡长城等。

第三阶段徐自为修筑五原塞外列城至汉罢外城,起始年代为汉武帝太初三年(公元前102年),汉武帝派遣光禄勋徐自为修筑五原塞外列城。五原塞外列城既有列城带围绕于阳山长城的外侧,起到护卫五原、朔方二郡的作用,亦有汉外长城北线从今大青山北麓起,向西抵达汉代涿邪山(今阿拉善盟北部与蒙古国交界处山脉)东麓。大约与修筑五原塞外列城同时,继续构筑阳山一线长城向西南方向延伸,在阿拉善右旗境内,沿着雅布赖山一线修筑了隶属于武威郡管辖的长城防线。同时,派强弩都尉路博德开始修筑位于今阿拉善盟额济纳旗境内的居延塞长城。在汉外长城北线遭匈奴破坏之后,汉朝为了有效地串联五原塞外列城与居延塞长城,又修筑了汉外长城南线与分布于今蒙古国境内的汉外长城,将匈奴彻底驱逐出漠南地区。

第四阶段汉罢外城至王莽篡汉,起始年代为汉宣帝地节二年(公元前68年),在西汉王朝的不断打击之下,匈奴威胁减弱,汉罢外城,主要是罢省了五原塞外列城及汉外长城北线、南线,汉朝西北边疆防线退至阳山汉长城一线。这种状况一直维持至公元8年王莽篡汉。

从以上四个阶段的西汉西北边疆的长城修筑情况来看,阴山汉长城使用时间最长,包含了整个西汉时期;阳山汉长城次之,于二、三、四等三个阶段使用;汉外长城北线、南线仅使用于第三阶段。

阴山汉长城在第一阶段归属云中郡管辖,从第二阶段开始自东向西分别归属云中郡(治云中县,旧址为今呼和浩特市托克托县古城村古城)、五原郡(治九原县,旧址为今包头市九原区麻池古城)管辖,这种情形一直维持至西汉末年。西汉王朝边郡的军事管理体系,自上而下包括郡太守、部都尉、候官、部、燧等五级建制。云中郡、五原郡在郡太守之下,分别设置有东、中、西三个部都尉;云中郡东部都尉(治陶林县,旧址为今呼和浩特市新城区塔利古城)、中部都尉(治北舆县,旧址为今呼和浩特市土默特左旗毕克齐古城)与五原郡东部都尉(治稒阳县,旧址为今包头市土默特右旗大城西古城)、中部都尉(治原高城,旧址为今包头市九原区哈德门沟古城)、西部都尉(治田辟城,旧址为今巴彦淖尔市乌拉特前旗公庙沟口障城),自东向西驻守于阴山汉长城沿线的县城或障城之中,管辖设置于长城沿线的候官、部、燧等。只有云中郡西部都尉驻守于桢陵县(今呼和浩特市清水河县拐子上古城),管辖南流黄河东岸一线的军事防御。在乌拉山西部北侧的明安川之上,调查有明安川汉长城,东起乌拉山大坝沟北口,西至乌梁素海东岸,为五原郡西部都尉管辖的位于阴山之北的一段长城防线,史籍称之为“五原西部塞”,是五原郡西部都尉的出塞之地。整个西汉时期,阴山汉长城(包括明安川汉长城)为云中郡、五原郡的主防线。

从五原郡向西进入后套平原,为汉代朔方郡辖区。位于后套平原北部阳山之上的汉长城,大体东起今乌拉特前旗与乌拉特中旗交界处的扎拉格河,西至磴口县与阿拉善左旗交界处的查斯沟,为朔方郡的长城主防线,开始修筑于西汉元朔二年(公元前127年)。

那么,从扎拉格河向东直至今呼和浩特市新城区坡根底村附近大青山近山顶处的阳山长城,西汉时期归属什么郡管辖呢?从分布区域上来看,这一段长城自东向西分别归属云中郡、五原郡管辖,但并非二郡的主防线,史籍记载,称其为云中塞、五原塞。而五原塞外列城与汉外长城南线、北线则通称为光禄塞,亦称作外城。云中塞、五原塞、光禄塞,应是与阴山汉长城主防线有所差异的一种军事管理体制。下文则以五原塞为例,试作分析、考辨。

二、汉代五原塞的军事管理体制

据《汉书·地理志》,西汉云中郡辖11县,五原郡辖16县。这些县治,结合《水经注》等记载考证,除五原郡河目前位于明安川汉长城南侧、黄河北河南流段(今堰塞为乌梁素海)东岸附近之外,其他均位于阴山汉长城之南。也就是说,阴山汉长城、明安川汉长城之北至云中郡、五原郡管辖的阳山汉长城之间的这一片区域,西汉并未设县管理。这一未设县的区域,大致以庙沟为界,以东为云中郡辖区,以西为五原郡辖区,相关史料分别称作云中塞、五原塞。

关于云中塞的记载,仅于《汉书》中见有一条。《汉书·匈奴传》记载,王莽始建国二年(公元10年),“莽于是大分匈奴为十五单于,遣中郎将蔺苞、副校尉戴级将兵万骑,多赍珍宝至云中塞下,招诱呼韩邪单于诸子,欲以次拜之。”而关于五原塞的记载,《史记》、《汉书》、《后汉书》中均有见到。《史记》、《汉书》对五原塞的记载,集中于两件事情,一件是太初三年(公元前102年)汉武帝派遣光禄勋徐自为出五原塞修筑五原塞外列城,另一件是甘露二年(公元前52年)南匈奴呼韩邪单于款五原塞。

《史记·匈奴列传》记载:太初三年(公元前102年),“呴犂湖单于立,汉使光禄徐自为出五原塞数百里,远者千余里,筑城鄣列亭至庐朐,而使游击将军韩说、长平侯卫伉屯其旁,使强弩都尉路博德筑居延泽上。”

《汉书·武帝本纪》记载:太初三年,“遣光禄勋徐自为筑五原塞外列城,游击将军韩说将兵屯之。强弩都尉路博德筑居延。”

《汉书·宣帝本纪》记载:甘露二年(公元前52年),“匈奴呼韩邪单于款五原塞,愿奉国珍朝三年正月。”

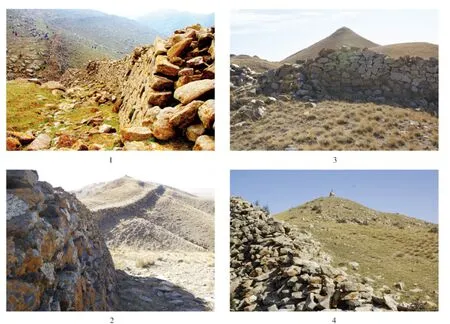

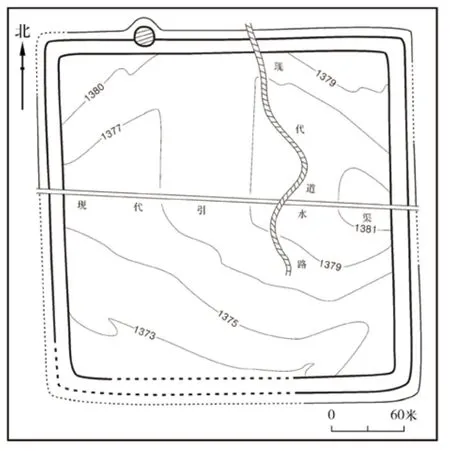

通过分析以上史料,大体可知五原塞是一个区域,这个区域位于阴山汉长城及明安川汉长城以北、阳山汉长城以南、庙沟以西、黄河北河南流段以东;此一区域之北的阳山汉长城,构成五原塞的边防线。阳山汉长城与阴山汉长城一样,也是由长城墙体、烽燧、障城等要素构成。障城一般为候官治所,烽燧为部、燧治所,形成长城沿线的军事防御体系(图二—四)。五原塞既然归属五原郡,那么它必然服从五原郡太守管辖;五原郡太守与五原塞长城沿线的候官之间,还应有都尉一级管理者,但并非《汉书·地理志》记载的部都尉,而应是城都尉,其级别大体等同于部都尉。

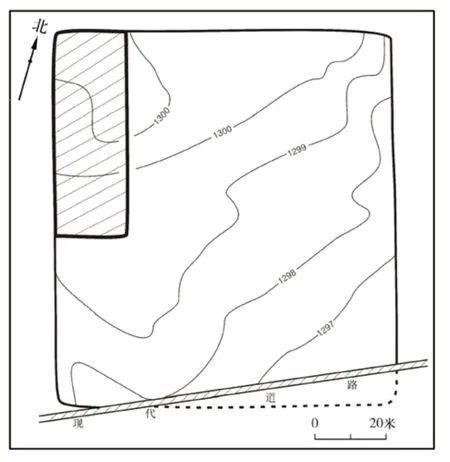

图二 包头市固阳县阳山汉长城防御体系

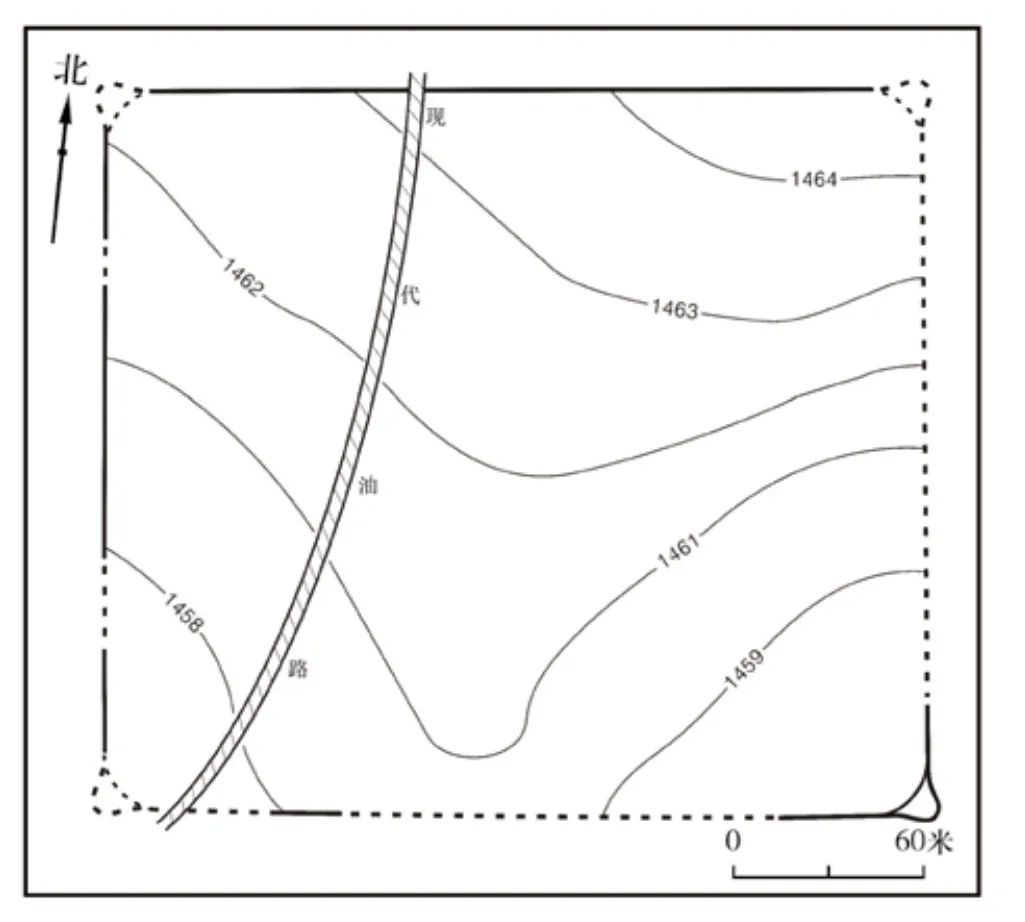

城都尉是一个什么样的情况呢?在五原塞汉长城沿线,调查有两座规模较大的汉代古城,分别为碾坊古城、增隆昌古城,其中后者为北魏加筑沿用;两座古城的规模一致,均为边长315米的方城。碾坊古城位于固阳县昆都仑河上游一带,增隆昌古城位于乌拉特前旗小佘太川北端(图五),两座古城一东一西,掌控着五原塞汉长城。这两座军事性城邑,各驻守有一位都尉,即城都尉,均归属五原郡太守直接管领。

《汉书·地理志》“五原郡”条“稒阳”下注曰:“北出石门障得光禄城,又西北得支就城,又西北得头曼城,又西北得虖河城,又西得宿虏城。”这五座城邑,应该是五原塞(有可能还包含五原塞外列城)之下的中心军事城邑,均驻守有城都尉。碾坊古城、增隆昌古城具体能够和其中哪些城名相对应,尚难确指,需进一步调查、考证。

汉武帝太初元年(公元前104年),因杅将军公孙敖筑塞外受降城,受降城设受降都尉进行军事管理。由此出发,以上北出石门障五城亦均应设有都尉管理,从而产生了城都尉的概念。

云中塞、五原塞的辖区,自秦代以来有“北假中”之名,汉代称作北假,五原塞辖区又称作五原北假。西汉时期,在北假中设置有北假田官,是管理军事屯田的官员,以供应军需。汉元帝初元五年(公元前44年),罢北假田官。《汉书·食货志》记载此事曰:“在位诸儒多言盐铁官及北假田官、常平仓可罢,毋与民争利。上从其议,皆罢之。”罢北假田官的理由是“毋与民争利”,说明北假田官管理的军事屯田与老百姓争利;此时北假中应已有平民百姓开垦种植,但具体是何种机构管理民事,尚无法确定。王莽时,曾一度恢复北假中的军事屯田。据《汉书·王莽传》,始建国三年(公元11年),“遣尚书大夫赵并使劳北边,还言五原北假膏壤殖谷,异时常置田官。乃以并为田禾将军,发戍卒屯田北假,以助军粮。”王莽时的田禾将军,与西汉时的北假田官,性质是一样的。

在固阳县金山镇梅令山的山前平地之上,分布有一座规模较大的汉代遗址。遗址东距梅令山村约2公里,西临昆都仑河,面积近10万平方米。遗址之上遍布汉代陶片、瓦片等,个别陶片之上可见“万石”文字戳记,还采集有五铢钱、铁锅残片等。以前的调查,或认为是一座汉代古城遗址,但一直没有发现明显的城墙遗迹。初步推断,该遗址应是一处与北假田官有关的大型屯田遗址。遗址西侧约100米处,靠近昆都仑河东岸,有一座高大的夯土台基,当为扼守昆都仑河河谷的一座汉代烽燧。

由以上分析可见,西汉时期的五原塞,至少设置有两个归属五原郡太守管辖的城都尉,城都尉之下管辖若干候官、部、燧,布列于五原塞汉长城沿线;设置有北假田官,管理军事屯田,以助军粮。西汉时期的云中塞、五原塞长城,相对于云中郡、五原郡管辖的主防线阴山汉长城,构成了向北的第二道防御线。

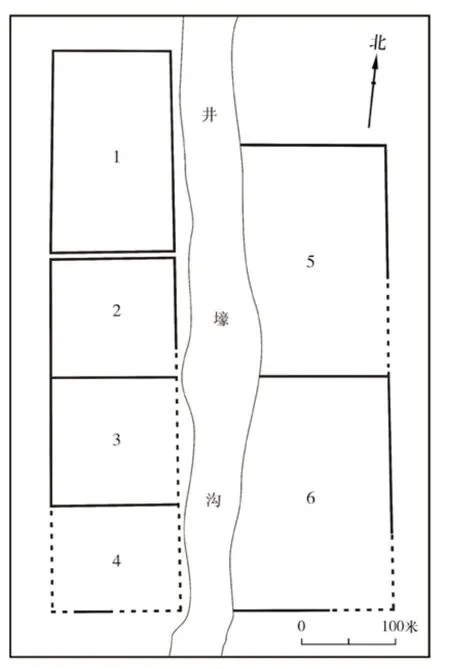

此外,在五原北假中部,有东西向的明登山-脑包山-巴彦查干山山系,山前分布有汉代的烽燧、城障等军事设施,亦应属于五原塞军事管理体系的组成部分。在明登山的东端,调查有下城湾古城、城梁障城;在脑包山前,调查有冯湾障城;在巴彦查干山前,调查有小召门梁障城。下城湾古城东西长280米,南北宽260米,城墙四角有角台,为一座扼守五原塞东南部狭口处的军事性城邑(图六)。城梁障城由6座小障城组成,以井壕沟为界,沟西有4座,沟东有2座。沟西4座障城内地表散布的陶片及建筑材料较多,采集有“五铢”、“大布黄千”等钱币,沟东2座障城遗物较少(图七)。城梁障城的功能,与梅令山遗址有一定的相似性。冯湾障城(图八)、小召门梁障城均规模较小,为候官驻地。

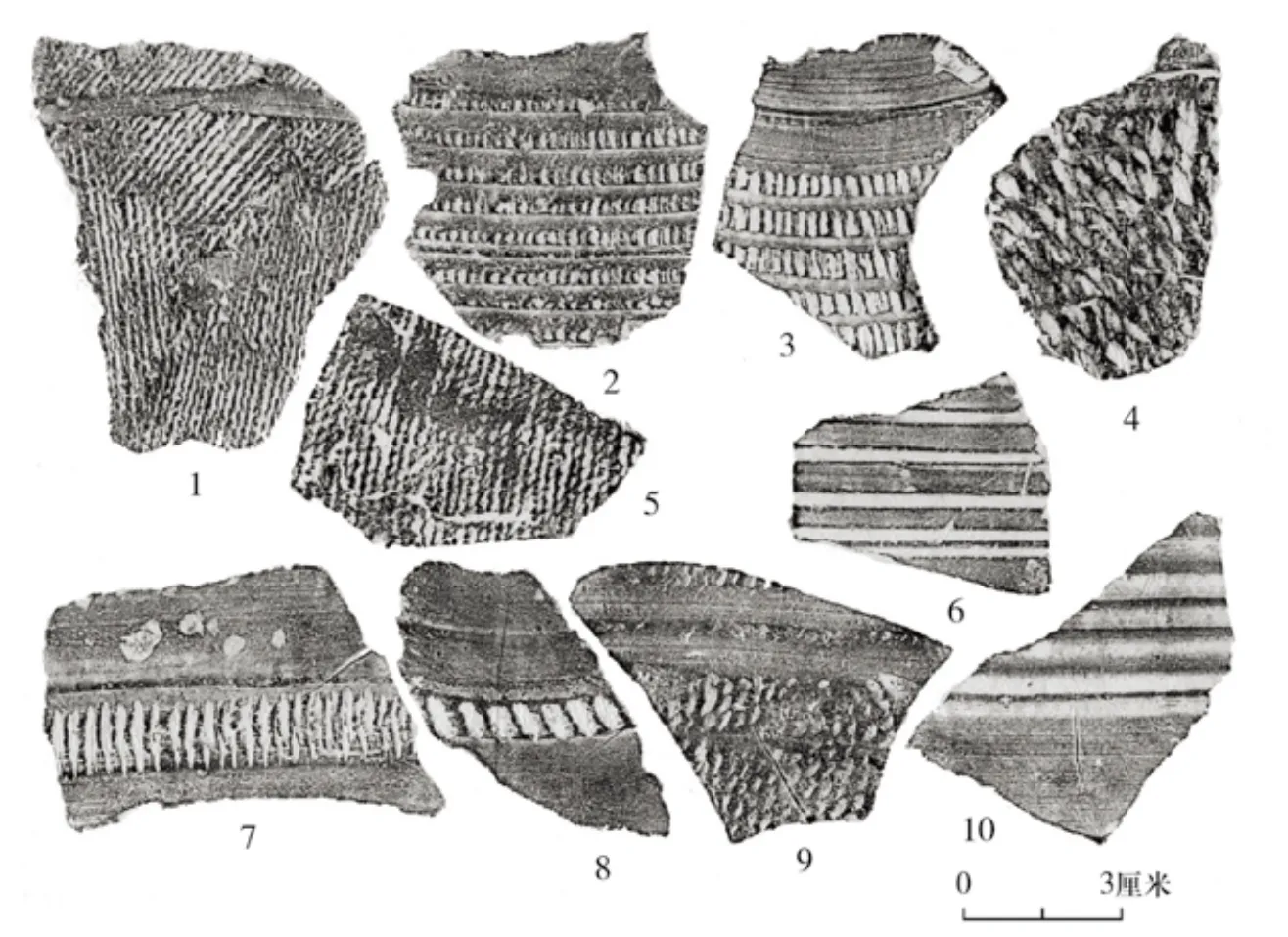

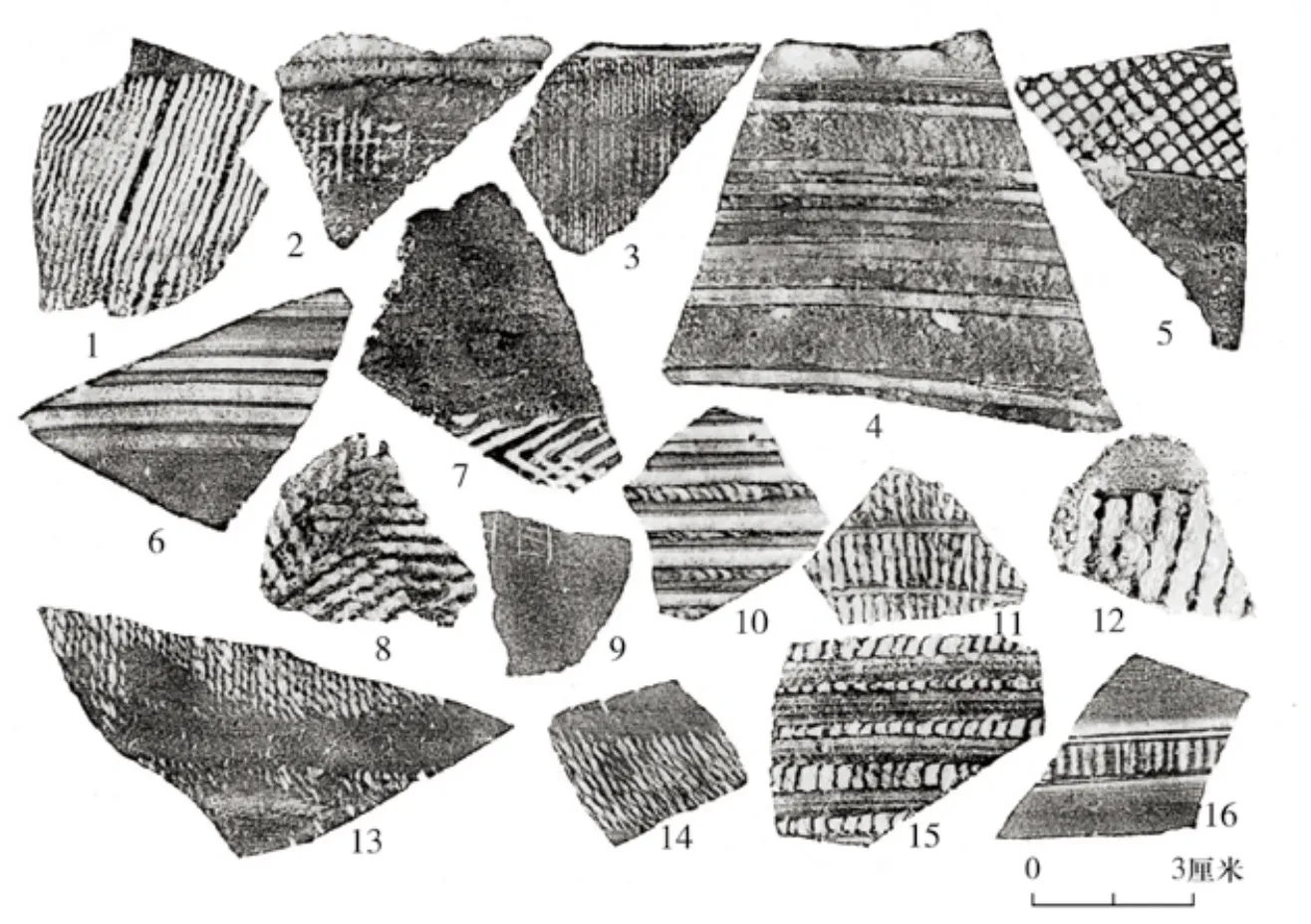

图三 后西永兴6号烽燧采集陶片纹饰拓片

图四 王如地2号烽燧采集陶片纹饰拓片

图五 增隆昌古城平面图

图六 下城湾古城平面图

从五原塞再向北的光禄塞,包括汉外长城南线、北线,则是第三道、第四道防御线。光禄塞是一个纯军事性的边防区,初建时由游击将军韩说、长平侯卫伉屯守,后来可能也是设若干城都尉管领。

进入东汉以后,北方沿边郡县较西汉大为减少,主要原因有两个方面:其一,东汉初年,战乱之后返回北方郡县的中原移民较西汉时期大大缩减,已无法全面充实西汉原有郡县;其二,南匈奴、乌桓等北方民族南下,布列于原西汉边塞内外,为东汉王朝葆塞。光武帝建武二十五年(49年)岁末,乌桓布列于东汉辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代、雁门、太原、朔方等缘边十郡;在此前后,南匈奴陆续入居北地、朔方、五原、云中、定襄、雁门、代郡。“至此,从最西的北地,绵延到最东的辽东属国,中无缺环,总计十四郡,皆有乌桓、南匈奴与东汉军民错杂而居,助为扞戍,形成了一道完备的对付北匈奴和鲜卑的防御体系。”③东汉王朝以这种与北方民族的军事联盟政策,一定程度上替代了长城防御体系。此时,西汉五原郡河目县废治,五原塞仍存,范围扩大至明安川汉长城以南;五原塞有时接纳匈奴降众,可能属于一种汉、匈混合的军事边防区。

图七 城梁障城平面图

图八 冯湾障城平面图

三、秦代的北假中

关于秦始皇派大将蒙恬于北假中修长城,《史记》的记载甚为详细。

《史记·秦始皇本纪》记载:“三十三年,……西北斥逐匈奴。自榆中并河以东,属之阴山,以为十四县,城河上为塞。又使蒙恬渡河取高阙、阳山、北假中,筑亭障以逐戎人。徙谪,实之初县。三十四年,适治狱吏不直者,筑长城及南越地。”

《史记·匈奴列传》记载:“后秦灭六国,而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡,悉收河南地。因河为塞,筑十四县城临河,徙适戍以充之。而通直道,自九原至云阳,因边山险堑溪谷可缮者治之,起临洮至辽东万余里。又渡河,据阳山、北假中。”

《史记·蒙恬列传》记载:“秦已并天下,乃使 蒙恬 将三十万北逐戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。于是渡河,据阳山,逶蛇而北。暴师于外十余年,居上郡。是时蒙恬威振匈奴。”

从以上记载可知,自公元前214年开始,秦始皇修筑了连接秦、赵、燕三国旧长城的“万里长城”,又派大将蒙恬在阳山之上修筑了保卫北假中的阳山长城。但秦朝本身修筑长城的时间很短,从秦始皇三十三年(公元前214年)开始,到秦二世二年(公元前209年)随着陈胜吴广起义的爆发,长城的修筑工程也就停止了。秦始皇用兵匈奴、修筑长城,历史确有其事,但无奈秦朝国祚短暂,历史上并没有留下宏伟的长城工程。司马迁身处汉武帝时代,受宫刑摧残,无法在《史记》中对当今皇上的穷兵黩武之举加以贬斥,只能借古讽今。历史学者通过研究,发现《史记》之中记载的秦始皇与汉武帝的相似之处很多,包括儒家的胜利、朝色的选择、封禅之举、政权的膨胀以及封地的废止等方面,并由此提出“司马迁笔下秦始皇的事迹受到当时汉武帝的影响并作为汉武帝的警示”这样的结论④。

相比于秦始皇,汉武帝用兵匈奴、大修长城有过之而无不及,但《史记》之中却绝不见汉代“筑长城”这样的字样,用的多是“起塞”等表述。西汉“起塞以来百有余年”,通过常年不间断的经营,才真正在北疆地区第一次修筑成型了东西绵延不断的万里长城,很多区域形成了南北并行的数条长城线路。战国燕、赵、秦三国的诸多长城段落为汉朝加筑沿用,所以谈到北方地区的战国秦汉长城,绝大部分均可以认定为汉长城或者为汉代所沿用。以前,历史与考古工作者将阳山汉长城认定为秦长城,实在是受《史记》误导所致。司马迁的影射史学,可没少让秦始皇为汉武帝背黑锅啊!

汉代云中塞、五原塞管辖的阳山长城,主体是汉长城,蒙恬所筑阳山长城的遗迹断续亦可见到,但很少。在云中塞辖区,与汉长城并行的一条低矮的长城,大部分为土垄,少部分为石砌,初步推断为蒙恬所筑阳山长城遗迹。这条长城绝大部分地段与汉长城并行,在向西将近庙沟时,与汉长城分开,向西南下山延伸至庙沟东岸一带。这一段秦、汉长城沿线的个别烽燧、障城,从形制、遗物等方面,亦可初步推断为秦代遗迹。汉代五原塞辖区内的阳山汉长城沿线,据地方专业考古人员调查,认为亦可见到部分秦代遗存。但无论如何,蒙恬所筑阳山长城最西端只可能修到扎拉格河以东,再向南通过黄河北河南流段与乌拉山西端连接了起来。再向西,进入后套平原,已超出了北假中的范围。直到卫青北伐之时,才将后套平原纳入中原王朝的管辖范围,这是赵国、秦王朝都未能够做到的。

四、北假中的人文地理意义

公元前300年,战国赵北长城沿着阴山南麓,修筑至乌拉山西端;公元前214年,秦朝大将蒙恬越过阴山,占领北假中,将长城修筑至北假中北侧的阳山之上;公元前127年,西汉大将卫青占领了后套平原,设置了朔方郡,在加筑蒙恬所筑阳山长城的同时,向西在阳山之上修筑了朔方郡长城。战国、秦代、西汉三个朝代,对今天阴山山脉及河套平原的统治,形成一个不断扩大的过程。

赵国是战国时代的诸侯国之一,国力有限,将长城沿着阴山修筑至乌拉山西端,欲与秦国在鄂尔多斯高原争衡。著名历史地理学者唐晓峰先生撰有《河套乌拉山在战国时期的人文地理意义》一文,认为大青山-乌拉山一线为天然的南北分界线,战国时期赵武灵王将长城修筑至乌拉山西端后,乌拉山被赋予了东西两方的分界作用。“西方是狼山下的河套平原,东方是大青山下的呼和浩特、土默特平原。主峰高达2324米的乌拉山成为一道屏障,为东西地区各自保持较多的独特性提供了地理条件。”⑤

位于阴山与阳山之间的北假中,有山地,有平原,有河流,是宜于游牧民族生存的优良牧场,也适合农业开垦,是历史上农耕的北界。新石器时代,北假中是仰韶文化的北界;汉代,有“五原北假膏壤殖谷”之誉;今天,这一地区的农村,依然多是一种农牧混合的经济类型。

唐晓峰先生多次强调山地对于匈奴的重要的意义,他总结道:“ 我注意过匈奴与山地的关系,提出这样几点认识:1.匈奴巢穴多居山;2.匈奴善于山地作战;3.山地的物资是匈奴不可缺少的;4.匈奴的圣地或纪念地常在山地。从发展历史来看,中国北方早期游牧社会可能就是以像阴山这样的草原边缘的山地为基地而发展起来的。或者说,山地与草原的交接地带是中国北方游牧社会起源的地理环境特征。北方草原周缘有许多游牧族,他们原本依据不同方位的山地而立足,随着马的使用,其游动能力加强,游动距离渐远,逐渐向毗邻的草原深处发展,在这一过程中,并形成新的社会机制以适应草原上远距离的各类人文行为管理。他们进入游牧的时间或有先后,但总的过程应当差不多。游牧民族进入草原,需要特定的条件,例如骑射之术,没有迅速奔驰的能力与且骑且战的自卫本领,不可能驾御开阔无遮蔽的草原。另一方面,尽管草原可以提供巨大的放牧空间,而山地的各种生活用材,仍然是他们不可缺少的,游牧民族从不会主动放弃山地。”⑥

位于山地之中的北假中,对于早期的匈奴帝国太重要了,除了北假中本身优越的自然条件外,进可攻,退可遁。向南过阴山、黄河可进入鄂尔多斯高原,向北过阳山可进入漠南草原,向西过黄河北河南流段可进入后套平原。所以,北假中非常有可能是早期匈奴帝国的王庭所在。据《汉书·武帝纪》记载,西汉元封元年(公元前110年),汉武帝亲征匈奴,“行自云阳,北历上郡、西河、五原,出长城,北登单于台,至朔方,临北河。勒兵十八万骑,旌旗径千余里,威震匈奴。遣使者告单于曰:‘南越王头已悬于汉北阙矣。单于能战,天子自将待边;不能,亟来臣服。何但亡匿幕北寒苦之地为!’匈奴詟焉。”汉武帝岀长城,即为从五原郡出阴山汉长城,进入北假中,登临单于台,单于台即匈奴王庭所在。单于台今址无考。

统一六国之后的秦王朝,都城在咸阳,北方的匈奴帝国为其最大的外患。从秦始皇三十二年(公元前215年)开始,大将蒙恬开始攻打匈奴,修缮了秦、赵、燕三国的旧长城。但匈奴单于盘踞于北假中,对阴山以南随时构成威胁,于是蒙恬越过阴山,占据了北假中,并从秦始皇三十三年开始在北假中北侧的阳山之上构筑长城防线。蒙恬占领北假中,必定与匈奴单于有过大的战役,《史记》未作详细记载。战败后的匈奴,可能北遁漠南草原,也可能向西逃至后套平原。当时的后套平原,北有黄河北河,南有黄河南河,整个平原上河道湖泊密布,并非游牧民族的理想牧场。对于后套平原的农耕开发,需要有强大的人力、物力与先进的水利技术作支撑,只有到了汉武帝时期才实现,而远非赵武灵王、秦始皇所能为。

何谓“北假中”?南朝宋人裴骃《史记集解》解释曰:“北假,北方田官。主以田假与贫人,故云北假。”北假田官为西汉所设官职,而“北假中”一名在秦代已经出现。辛德勇先生考证,“北假”通假为“北各”,指山体北部⑦。上述二说,均有难以自圆之处。笔者认为,“假”通“遐”,“北假中”可通假为“北遐中”;古代,多以“荒遐”描述塞外蛮荒之地,“北假中”与古语“北荒中”属同一含义。在蒙恬出兵阳山之前,这一地区位于赵北长城边外,所以称作北假中。蒙恬所筑阳山长城,成为秦代加筑沿用战国赵北长城之外的第二道边防线,汉代五原塞亦是如此。北假中与后套平原之间,古有黄河北河南流段、今有乌梁素海相隔离,同样具有东西两方的分界作用。

北假中在阴山地区的重要性,战国秦汉时期之后仍然有所体现。北魏时,北假中称“棝阳塞外”,北魏初年即在“棝阳塞外”设立屯田,以供军需。据《魏书·食货志》记载:“太祖定中原,接丧乱之弊,兵革并起,民废农业。方事虽殷,然经略之先,以食为本,使东平公仪垦辟河北,自五原至于棝阳塞外为屯田。”北魏五原为今包头平原地区,北魏五原城为今包头市昆都仑区孟家梁古城,棝阳塞指以五当沟南北一线为中心的汉代石门障故塞⑧。如此,“棝阳塞外”则到了北假中。

唐代,北假中称大同川,主要指今明安川。唐朝在后套平原设置有西受降城(初址为今巴彦淖尔市临河区高油坊古城,后迁于乌拉特中旗奋斗古城),在包头平原设置有中受降城(今鄂尔多斯市达拉特旗二狗湾古城),在土默特平原设置有东受降城(初址为今呼和浩特市托克托县东沙岗城圐圙古城大黄城,后迁于呼和浩特市赛罕区白塔古城),分别镇戍于阴山山脉之前的三个平原要地之上。唐玄宗天宝十三年(754年),为了加强对大同川防御,在黄河北河南流段东侧专门设置了天德军,其旧址土城子古城今天已淹没于乌梁素海之中。

到辽宋夏金时期,北假中称作“夹山”,因夹于阴山、阳山两山之间而得名。据《宋史·夏国列传》记载,公元1044年,“辽夹山部落呆儿族八百户归元昊,兴宗责还,元昊不遣。”夹山为辽朝与西夏争夺的战略之地,两国最后大体以昆都仑河为界。辽朝末年,天祚帝被金军追赶,逃入夹山避难,应该就是昆都仑河以东的夹山一带。

金、西夏对峙时期,西夏的势力进一步东移,至庙沟-哈素海一线与金朝为界。《金史·地理志·西京路》记载,云内州倚郭柔服县,夹山在城北六十里。金代云内州州治为今呼和浩特市托克托县西白塔古城,城北六十里的夹山只是到了大青山抢盘河流域。抢盘河河谷是沟通大青山南北的一条重要通道,在汉代,谷口设置有云中郡北舆县(今呼和浩特市土默特左旗毕克齐古城),同时为云中郡中部都尉治所,抢盘河河谷为中部都尉出塞的塞道所在。到北魏时期,白道开通以后,抢盘河河谷的交通地位有所下降,但仍可通行。《金史·地理志》指示的夹山,似乎专指金朝管辖范围内的夹山,与汉代云中塞的范围大体一致。云内州驻守有开远军节度使,管辖支郡东胜州(今呼和浩特市托克托县东沙岗城圐圙古城小黄城)、宁边州(今呼和浩特市清水河县下城湾古城);丰州(今呼和浩特市赛罕区白塔古城,沿用自唐代东受降城迁址)驻守有天德军节度使,管辖大青山以北的支郡净州(今乌兰察布市四子王旗城卜子古城)。把夹山放在云内州之下,主要含义在于,夹山为云内州沟通大青山南北的通道所在,云内州开远军除管领大青山以南对西夏的军事防御之外,还同时管领夹山地区对西夏的军事防御。抢盘河上游、今呼和浩特市武川县有金代的北土城古城,为金界壕西南端的边防城,属于云内州开远军之下的军事性城邑。出夹山向北,进入希拉穆仁河内流水系,已属于丰州天德军支郡净州防区,防御的对象是蒙古诸部。

抢盘河河谷西侧有金銮殿山,为大青山的最高峰,海拔高度达2271米。金銮殿山在辽代称渔阳岭。据《辽史·天祚皇帝本纪》记载,辽末帝天祚于保大四年(1124年),“率诸军出夹山,下渔阳岭,取天德、东胜、宁边、云内等州。” 天祚帝出入夹山,走的应是抢盘河河谷通道。金代元光二年(1223年),长春真人丘处机从西域归来,曾夜宿渔阳关,第二天东行五十余里抵达丰州⑨。渔阳关位于渔阳岭前,具体位置应在抢盘河南出大青山的山口地带。元代《甸城道路碑》中有“银瓮迢遥,渔阳险阻”之语⑩,其中银瓮指大青山中的朱尔沟至庙沟南北向通道,渔阳即指抢盘河河谷通道,可见元代仍有渔阳关。抢盘河上游、北土城古城东约9公里,有元代的东土城古城,属于云内州之下的天平镇⑪。

1204年前后,为金朝戍守西南路界壕的汪古部与蒙古部铁木真结盟。次年,蒙古部攻略西夏,这是蒙古第一次征伐西夏。据《元史·太祖本纪》记载,“帝征西夏,拔力吉里寨、经落思城,大掠人民及其橐驼而还。”这里的力吉里寨、经落思城,当位于与汪古部相邻的西夏东北边境地带,大约就在夹山与乌拉山山前一带⑫。乌拉特前旗有三座障城,以前有考古调查资料或认为是汉代障城,经重新调查,确认均为西夏城寨。这三座障城,分别为城圪台障城、麻圪奈障城和堡子湾障城。其中,城圪台障城、麻圪奈障城均位于巴彦查干山南麓的山前台地之上,前者控扼通往山后的摩楞河河口,后者控扼从山前明安川进入山后小佘太川的川口之处。堡子湾障城位于乌拉山山前的三湖河平原东端,有控扼三湖河平原和包头平原之间通道的作用。力吉里寨“为一极坚固之堡寨”,经落思城、乞邻古撒城均为较大城邑⑬,麻圪奈障城、城圪台障城与堡子湾障城或可与其相对应。

成吉思汗于1207年、1209年发动第二次、第三次征伐西夏战争,均攻破斡罗孩城(或作兀剌海城),即黑山威福军司治所。斡罗孩为山名,是西夏语“黑山”之意,指阳山山系中的小狼山、大狼山。初步考证,今巴彦淖尔市临河区的高油坊古城,为斡罗孩城旧址,沿用自西汉朔方郡临河县旧址、唐代西受降城初址。高油坊古城北距小狼山与大狼山之间的山间通道狼山口15公里,成吉思汗第二次征伐西夏,即从狼山口南下,攻陷斡罗孩城。由此可见,成吉思汗征伐西夏,也是先征服乌拉山山前平原与夹山,然后再进军后套平原。狼山口为阳山中的一条重要南北向通道,汉代的高阙塞、北魏的高阙戍均位于此处。

北假中与后套平原之间的东西分界作用,解放前在抵抗日寇侵略中依然有效。“自从1940年春五原战役以后,河套地区的国民党军队与驻守包头、大佘太、西山嘴的日伪军形成隔乌梁素海对峙的局面。”⑭在国民政府傅作义部军队的坚强抵抗下,侵华日军占领河套地区的最西界,即为乌梁素海,而未能进入富庶的后套平原。

近代以来,充分利用黄河水灌溉的后套平原,成为米粮之仓。而遭到过度农耕开发的北假中(主要是明安川),则沙漠化日趋严重。在农牧交错地带,如何适度发展农业,而充分发挥牧业的优势,是当今的“北假中人”需要注意解决的问题。

注 释

①【西汉】司马迁:《史记·匈奴列传》,中华书局点校本,1959年,第2906页。

②辛德勇:《阴山高阙与阳山高阙辨析——并论秦始皇万里长城西段走向以及长城之起源诸问题》,见氏著《秦汉政区与边界地理研究》,中华书局,2009年。

③曹永年:《关于拓跋地境等讨论二题(摘录)》,见田余庆著:《拓跋史探》,生活·读书·新知三联书店,2011年。

④【德】傅敏怡著、孙维国译:《司马迁〈史记〉之秦皇与汉武》,《湖南大学学报》2009年第2期。

⑤唐晓峰:《河套乌拉山在战国时期的人文地理意义》,武汉大学历史地理研究所编:《石泉先生九十诞辰纪念文集》,湖北人民出版社,2007年。

⑥唐晓峰:《亚洲视野:“边地”的主体性与多元性》,张志强主编:《重新讲述蒙元史》,生活·读书·新知三联书店,2016年。

⑦辛德勇:《阴山高阙与阳山高阙辨析——并论秦始皇万里长城西段走向以及长城之起源诸问题》,见氏著《秦汉政区与边界地理研究》,中华书局,2009年。

⑧张文平:《石门障寻踪》,《草原文物》2016年第2期。

⑨[元]李志常:《长春真人西游记》,杨建新主编:《古西行记选注》,宁夏人民出版社,1987年,第226页。

⑩王大方、张文芳编著:《草原金石录》,文物出版社,第170页。

⑪张文平、袁永明主编:《辉腾锡勒草原访古》,文物出版社,2017年,第178页。

⑫石坚军、张晓非:《蒙古经略西夏诸役新考》,周伟洲主编:《西北民族论丛》第十辑,中国社会科学出版社,2014年。

⑬余军:《西夏若干城寨地望研究述要》,《西北第二民族学院学报》2000年第1期。

⑭郝维民、齐木德道尔吉总主编,金海、赛航主编:《内蒙古通史》第六卷《民国时期的内蒙古(一)》,人民出版社,2011年,第180页。