北方长城沿线地带金属耳饰初探

2018-08-18党郁

党 郁

(内蒙古自治区文物考古研究所)

一、研究背景

在新石器时代,人类的初步审美已经完全体现出来。各种玉、玛瑙、松石、动物骨骼、蚌壳等加工而成的装饰品就极为普遍了。这一时期很多地点都出土有一种以玉石或兽骨磨制而成的有缺口的耳饰,称之为玦。进入青铜时代早期,北方地区形成了具自身特色的“北方系青铜器”,在这些青铜器中,装饰品尤其是耳饰也从最初的玉石制品慢慢变为青铜或其他金属材质。

目前对于耳饰的研究主要体现在对于北方系青铜文化和青铜器组合方面,其专门性研究较少。林沄先生曾在《夏代的北方系青铜器》一文中主要对中国北方系青铜器的起源进行了详细的叙述,与欧亚大草原的青铜文化进行了比较。其中对喇叭口式耳环进行了一些专门的讨论。乔梁先生主要对北方地区的黄金饰品进行了探讨,其中耳饰仅是简单的描述,认为北方和中原地区装饰品材料的不同是游牧文明和农耕文明的划分点,提出黄金与美玉是游牧与农耕的分割点①。乌恩先生系统的对北方地区青铜时代——早期铁器时代的文化进行了研究,从纵向的文化序列和横向的文化对比以及不同区域文化之间的交流、传播进行了详细的探讨,甚至将中国北方地区纳入欧亚大陆草原文化之中,进行更广阔的文化历史背景之下的探究②。其中对耳饰也进行了详细而深入的研究。本文试图对北方系青铜器的产生到繁盛阶段,也就是北方游牧经济从萌芽到发展、繁盛这一阶段中,以北方地区所发现的耳饰的型式划分为基础,结合其它相关装饰品对之进行综合的分析和研究,通过对不同形制耳饰源流的探讨,来了解特定时期特定区域内的文化碰撞与融合。

二、耳饰的型式划分

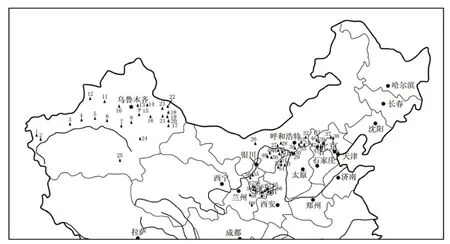

目前,北方长城沿线(图一)所发现的北方系耳环、耳饰类型较多,可分为以下几个型式。但其之间的发展变化不甚清楚,其发展是缓慢的,有的型式延续时间较长。

图一 北方长城沿线地带出现耳饰的地点分布图

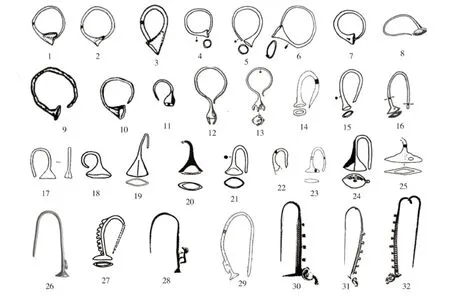

A型:喇叭口式耳环,为铜丝绕成圆形、椭圆形或U形。一端较尖,一端呈喇叭口式。

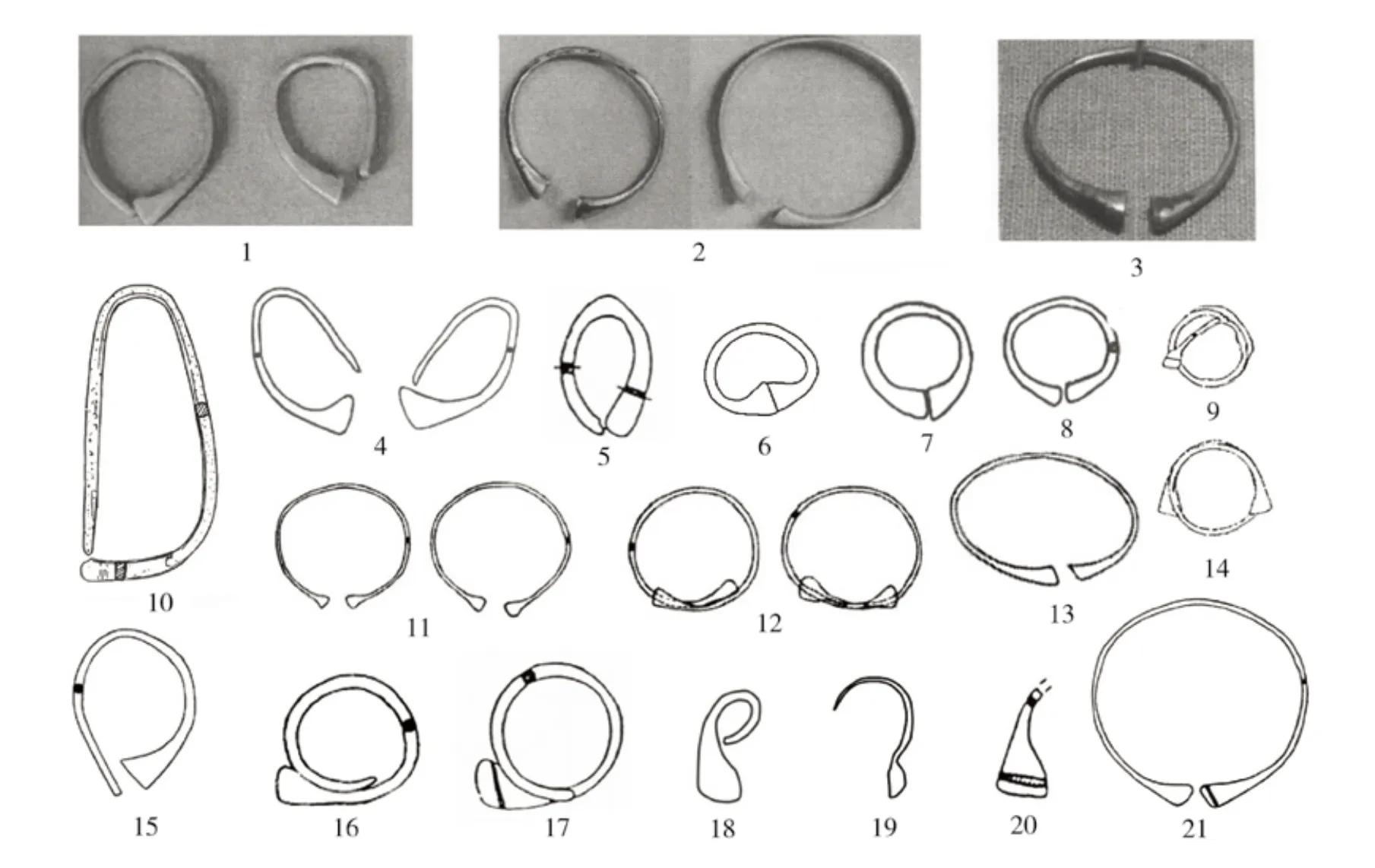

Aa型:整体弯成圆形,喇叭口呈圆形,较尖的一端插入喇叭口中。仅见于新疆下坂地Ⅱ号墓地M004、M032和M042③(图二,1—3)。前两件形制一致,后者接近椭圆,质地有铜、银。

Ab型:整体呈U型,喇叭口呈椭圆形或菱形,喇叭口与另一端基本平行。

整体呈U形,喇叭口与另一端分开较大。四坝文化干骨崖墓葬④出土的喇叭口椭圆形与阜新平顶山遗址出土G104④:2⑤基本一样(图二,14、15),在燕山南麓地区的张家园F4⑥、蓟县围坊遗址⑦、小官庄墓葬⑧、刘家河⑨、小山东庄⑩等地皆有发现(图二,16—18,20—25)。另外高台山文化⑪发现的此类耳环,喇叭口较大,且另一端较短,基本成豆芽状(图二,19)。另有1件采集于鄂尔多斯地区金质耳环,上端还装饰有昆虫⑫(图二,26)。

Ac型:喇叭口装饰呈兽首状或实心的喇叭状。此类型发现较少,大部分为采集品。

朱开沟文化⑬的采集品,喇叭口外形一致,但是呈实心状,喇叭口上端还有凸起的装饰(图二,29)。鄂尔多斯地区征集物的1件羊首耳饰⑭,根据羊首的造型特点,推测为商代晚期,可归入朱开沟文化(图二,30)。

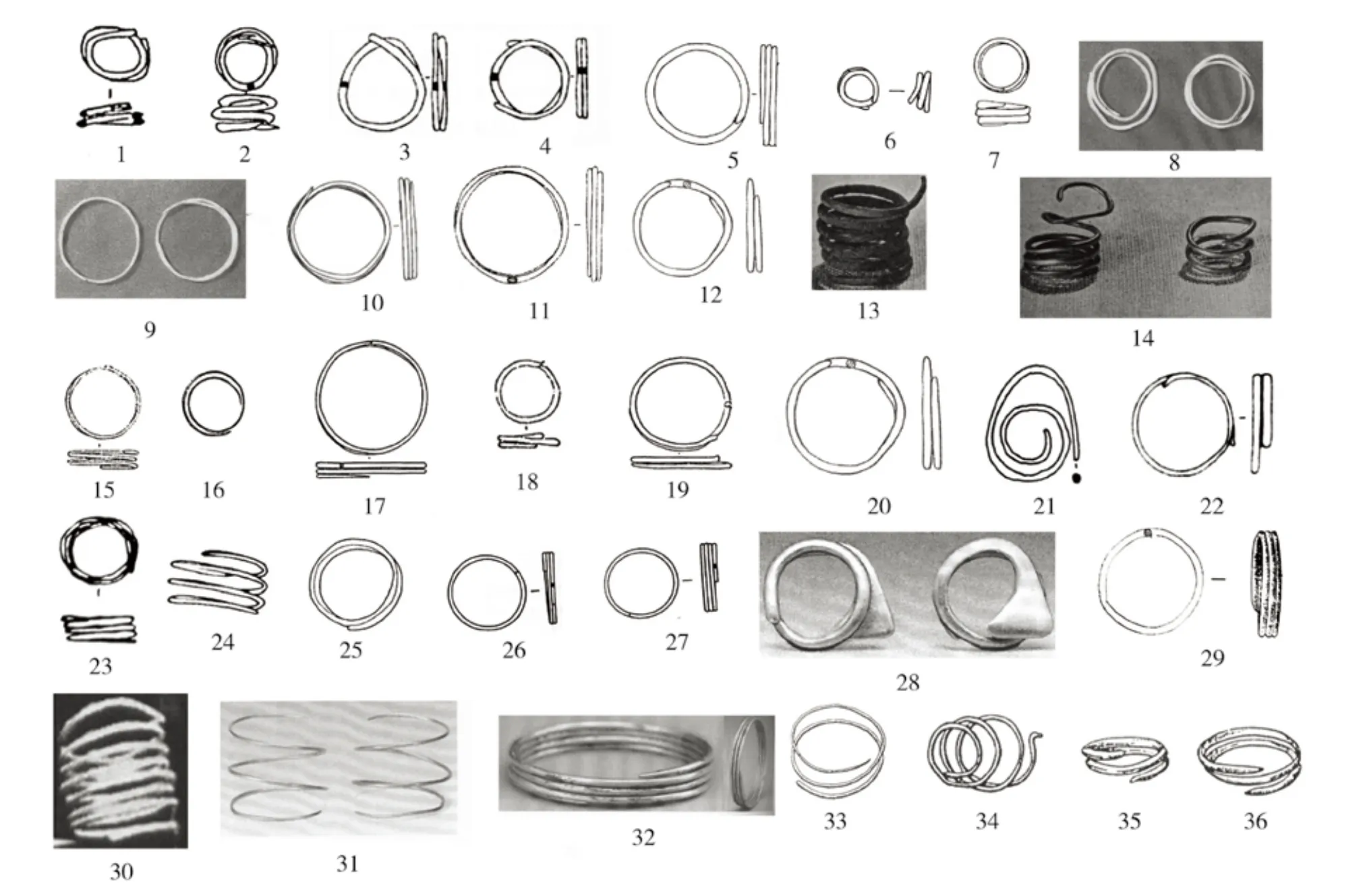

B型:弹簧式,为铜丝或金丝绕两匝以上,两端较尖,或一端较尖。

Ba型:绕成数圈,每圈直径相当,但较为松散。此种数量较少,毛庆沟墓地M63出土的1对铜质耳环,为铜丝卷曲3—6道⑮(图三,13),桃红巴拉M1出土1对金质耳环⑯,与毛庆沟相同(图三,14)。燕山南麓地区北辛堡墓地⑰出土的直径较大(图三,24)。

图二 A型耳饰及周边地区出土的相关遗物

Bb型:每圈直径相当,各圈紧密相接。此型出土数量最多,早期的较为粗糙,晚期成熟时加工精致。从西北地区到东北地区都有分布,分布地域广泛,东周时期的绝大多数墓地中皆有发现(图三,1⑱、2⑲、3、4⑳、5、6㉑、8、9㉒、10㉓、11㉔、12㉕、15㉖、16、17㉗、18㉘、19㉙、20㉚、22㉛、23㉜、25㉝、26、27㉞、29㉟)。

Bc型:从里圈至外圈直径逐渐增加,呈平面的盘丝状环。数量较少,目前仅见于井沟子墓地㊱(图三,21)。

Bd型:为Bb型的变体,一端砸扁,仅见于玉皇庙YYM156墓葬㊲中,为黄金质地,成对出土(图三,28)。

C型:单环式耳环,一般为铜丝、铜条或铜片卷曲而成,两端分开或交错。此种耳环分布地域广泛,延续时间较长。因为加工方法简单,各地区形制造型相类。

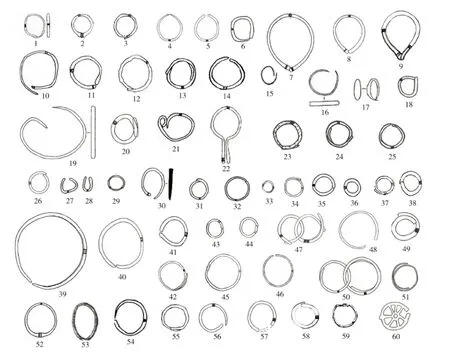

Ca型:圆形或椭圆形单环式,有一端尖、一端钝,有两端皆尖或皆钝的。两端有分开、交接和交错几种。制作方式基本一致。分布范围较广,长城沿线地区广泛分布(图四,1—3㊳、6、11—18、23—25㊴、26—34㊵、35—38㊶、41㊷、42、43—46㊸、48㊹、49㊺、51㊻、53㊼、54㊽、55㊾、56、57㊿、58、59(51))。

Cb型:椭圆形,两端扭呈心形。东灰山发现较多,另外在新疆哈密天山北路文化的南湾墓地(52)也有发现(图四,8、9)。

Cc型:圆形铸造环,铸造而成,中间略宽扁。仅见于大甸子夏家店下层文化墓葬(53)(图四,52)。

Cd型:两端垂直延伸。仅见于克孜尔吐沟墓葬(54)(图四,22)。

Ce型:两件单环相套,见于忻州窑子和新店子墓地(55)(图四,47,50)。

图三 B型耳环及周边地区出土的相关遗物

Cf型:单环式,一端卷曲成小环状,仅见于新疆奇仁托海M12(图四,21)。

D 型:一端宽扁或两端宽扁,此类型耳环多为仿制其它饰物而成。

Da型:一段宽扁,有椭圆形和圆形。大多两端分开,有的交错。在四坝文化火烧沟、夏家店下层文化的大甸子以及朱开沟文化的朱开沟遗址皆有发现。

Ⅰ式:整体呈椭圆形,见于火烧沟墓地(56)、昌平雪山 M42(57)、大甸子 M516(58)、朱开沟采集品(59)、小黑石沟采集品(60)、塔照遗址(61)(图五,1、4、5、10、20)等。

Ⅱ式:整体呈圆形,见于河北后迁义99M3(62)、涞水渐村遗址H7(63)和喀左道虎沟墓葬(64)(图五,9、16、17)。

Ⅲ式:上端呈钩状,见于易县七里庄第三期遗存(65)(图五,18、19)。

Db型:两端宽扁,基本皆为圆形,有分开式、连接式、交错式。

Ⅰ式:圆形,两端相接,见于二道井子遗址(66)(图五,6)。

Ⅱ式:臂钏式,与两端砸扁的臂钏相同,两端分开。所见者也多为金质,多成对出现。张家园87M2(67)出土1对与臂钏相同,只是直径较小(图五,11)。

Ⅲ式:交错的臂钏式,砸扁的两端相互交错。主要见于围坊三期文化的后迁义墓葬和张家园墓葬,且多成对出现。后迁义99M5(68)出土1对,与张家园87M3(69)出土相同(图五,12、14)。

图四 C型、F型耳饰及其相关遗物

E型:耳坠,耳坠样式较多,尤其在新疆、甘青西北地区出土较多。

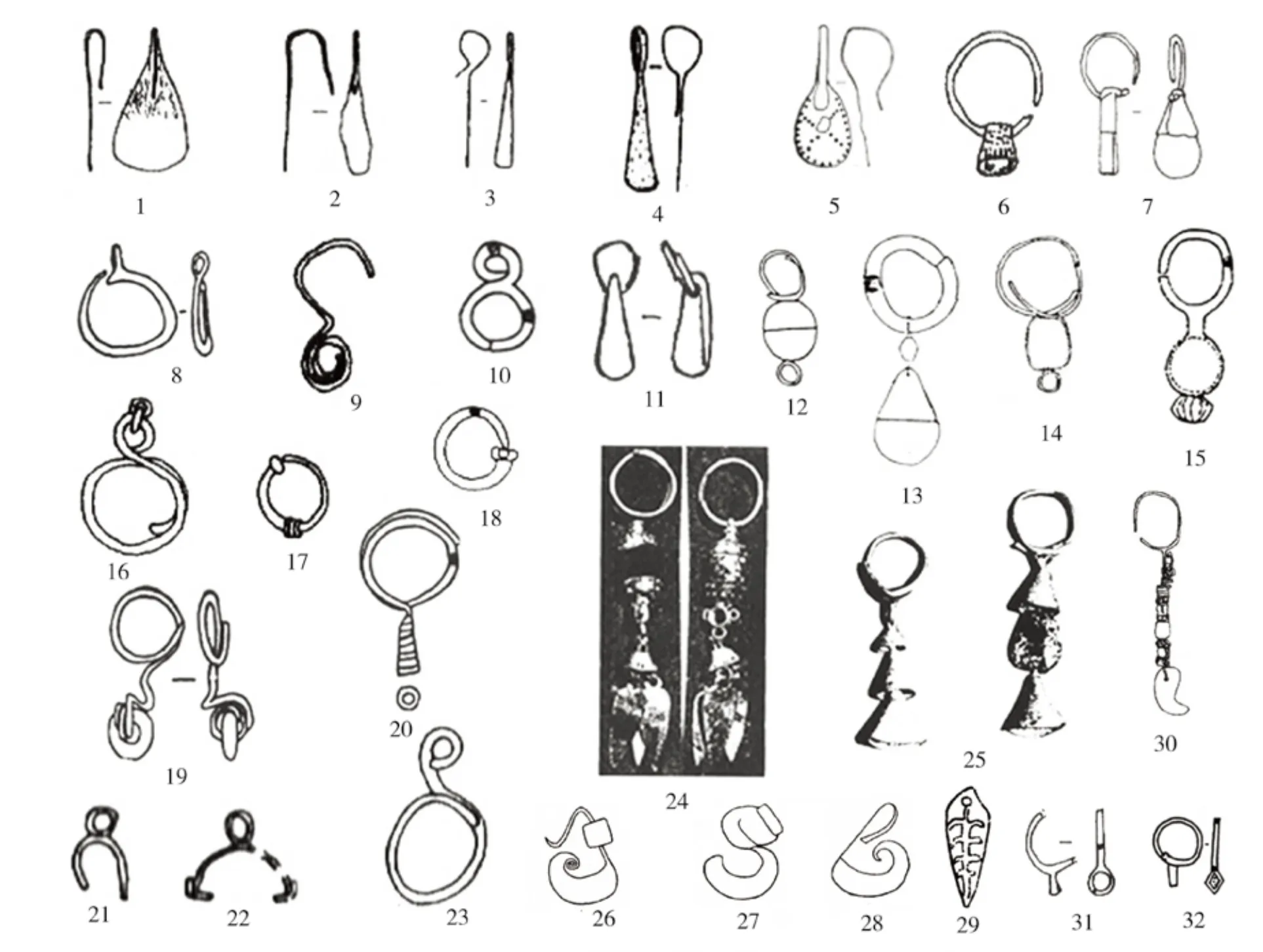

Ea型:琵琶形耳坠,皆为金质,5件。上端为钩状,下端为扇形,有的上面装饰有圆珠纹。焉不拉克墓地1件,察吾乎沟一号墓地M204,拜勒其尔墓地M206,群巴克墓地M208和ⅠM12A以及香宝宝墓地M21(70)皆有出土(图六,1—5)。

Eb型:一根铜丝,上端先卷成弹簧式环,下端扭结成尖帽状坠。仅1件,见于焉不拉克文化早期M45(71)(图六,20)。

Ec型:一根金属丝或条,上端先弯成钩状,以下卷曲成单环或弹簧式环。新疆地区察吾乎沟口一号墓地、四号墓地M245皆有发现 (图六,8、9)。

图五 D型耳饰及相关遗物

Ed型:一根金属丝或条,上下绕成8字形双环。有的还套接有小环,数量较多。新疆大龙口M5出土的银耳坠(72),为一根银丝扭呈8字形(图六,10),哈布其罕1号墓地M5出土的耳坠上端环较小,且还套接小环(图六,16),焉不拉克墓地M31出土的则上端环较大,弯至下端扭成数道圈后套接小环(图六,19),庙尔沟一号墓地M14出土1对银耳坠,略残(图六,21、22),庙尔沟一号墓地M3出土银耳环为银条扭成双环(图六,23)。

Ee型:上端为单环或多重环形,下端垂或焊接有金属球、环、片饰、链等。

在新疆地区、甘宁地区的杨郎类型文化中较多。如新疆柴窝堡M15出土金耳坠,为单环套接一小环(图六,6),柴窝堡M17出土的耳坠则为单环套接椭圆形金片饰(图六,7),焉不拉克M75出土的耳坠为铜丝环下套接铜条绕成环(图六,11)(74),袁家村墓葬出土1对银耳坠(75),与马庄墓地(76)ⅢM5,ⅢM3,ⅠM18出土的环下套接、焊接金属球、片或环的方式基本一致(图六,12—15)。

Ef型:上端为金属质地的耳环,下端缀有玉石、松石、玛瑙质地的缀饰。发现者皆为金质。

在新疆察吾乎沟口文化晚期的库兰萨日卡墓葬(77)(图六,30)及阿鲁柴登(78)和西沟畔(79)M2、M4中成对出土(图六,24、25)。

Eg型:叶形耳坠,上端存有穿孔,叶面装饰有叶脉状纹饰。仅见于河北平泉东南沟墓葬(80)(图六,29)。

F型:车轮状耳环,2件。

仅见于卡约文化下半主洼墓地M14(81)(图四,60)。

图六 E型、G型耳饰

G型:云形耳饰,上端为卷曲金丝绕成,下部锤牒为云形片状, 所见皆为金质。部分上端串有绿松石珠。

出土地点有山西永和下辛角(82)、桃花庄(83)等(图六,26—28)。

三、各类型耳饰的源流

1. A型耳饰源流及相关问题的探讨

喇叭形耳环作为安德罗诺沃文化的代表饰物(图二,3—10;11—13),成为最早流行喇叭形耳环的文化。分布在新疆地区西部的安德罗诺沃文化与西西伯利亚地区有区域上的差别,但流行的喇叭形耳环皆为Aa型,质地有铜、银等。安德罗诺沃文化分布区域外的中国长城沿线发现的地点有酒泉干骨崖、天津张家园遗址、刘李店M2、官庄墓地、塔照遗址、围坊遗址,在阜新平顶山及下辽河平原的高台山文化中也有发现,但皆成为Ab型,且局部地区喇叭口变大,而另一端萎缩。从以上地点的发现来看,Ab型耳环覆盖面较广,且在燕山南麓的大坨头文化发现相对较多,且差异较大。直至张家园上层文化还有发现,表明Ab型耳环在这一区域被当地人们接受且传承。

朱开沟文化发现的外形类似Ab型,而其实接近Ac型的耳环,喇叭口一侧上端有凸起物,这与鄂尔多斯征集到Ab型金喇叭口耳环相近,此件装饰的昆虫较为清晰,与东京博物馆收藏的1件喇叭口上端装饰动物造型的几乎一致(图二,27)。蒙古国立博物馆藏的Ab型耳环在喇叭口上端装饰齿状纹饰的造型,与鄂尔多斯明博博物馆收藏的相类,且将喇叭口装饰为动物造型,这样的造型在蒙古国石板墓文化中有实物出土(图二,31、32)。从Ab型耳环上装饰动物造型或齿状纹饰,到彻底变为Ac型,这些变化,通过这几件发掘和收藏的耳环已见端倪。

以上表明,A型耳饰影响深远,显然是从西向东传播而来。在安德罗诺沃文化中整体为圆形,喇叭口亦为圆形。至北方地区,则整体呈U形,喇叭口有椭圆、扁圆及菱形等。分布区域虽广,但在燕山南部地区发现较多,表明喇叭形耳环虽被北方地区接受,但在不同区域接受的程度也不一样。

2. B型耳饰源流及其相关问题探讨

目前所见青铜时代最早的B型耳饰为哈密天山北路文化的南湾墓地出土,另外在香宝宝墓地、火烧沟墓地和刘李店之中也有见到,但对于其为指环还是耳环尚有争议。时代均较早,相当于夏代纪年。更早的铜丝绕成两匝以上的耳环,见于青海地区新石器晚期宗日文化(84)出土的青铜耳环为铜丝绕成三匝左右,但较之晚期流行的弹簧式耳环似乎粗糙一些。而在甘肃临潭陈旗磨沟墓地M230齐家文化墓葬中(85),也出土有金质B型耳饰。故西北地区B型耳饰出现于新石器时代至早期青铜时代。

在内蒙古中南部地区最早见于商末周初的西岔文化墓葬,多成对随藏于墓内,一般为铜质,大型墓葬中为金质。西岔之后的西周末期至春秋早期的西麻青墓地沿袭了B型耳饰这一因素。然该墓地具有明显的周文化因素,出现了B型耳饰与玉玦共存的现象。至东周时期,该区域发现的以诸多青铜装饰品以腰带饰品为主的游牧文化墓地中,大部分墓地都出土有B型耳饰。

在长城沿线东部地区最早见于夏家店上层文化,时代又较内蒙古中南部地区略晚。一般为青铜耳饰,大型墓葬之中多成对出现金质耳饰。通过夏家店上层文化又影响了燕山以南地区的玉皇庙类型文化和该区域东周时期的林西井沟子、敖汉铁匠沟等墓地,甚至影响到了松嫩平原地区。B型耳饰在玉皇庙类型文化中多成对出现,个别墓葬出土3—6件不等,且金质的比例较大。玉皇庙类型文化还发现一端砸扁的B型耳饰,这也是B型耳饰与本地臂钏一端或两端砸扁工艺结合的产物。而黑龙江平洋砖厂春秋晚期—战国晚期墓地(86)(图三,29)、白金堡文化(87)、吉林东山头古墓(88)和桦甸西荒山(89)等地点发现的耳饰,因其共出有齿柄刀和箕形饰件,可知应受夏家店上层文化影响。

除了北方长城沿线地带广泛使用外,沿线以南的山西、河北等地发现的中原文化东周墓葬中,也有B型耳饰出土。如山西原平县刘庄塔岗梁燕国贵族墓M3(90)、河北中山国灵寿县西岔头村战国早期M1(91)、河北平山中山国灵寿城M8004(92)等皆为金质。表明在战国中晚期,随着农耕文化与游牧文化的碰撞与交流,也受到了长城沿线游牧文化的影响。

与此同时,域外的蒙古国、俄罗斯等地也发现有较多的B型耳饰,除在石板墓文化的早、晚期墓葬中出土外,在外贝加尔地区也有零星发现,时代相当于春秋战国时期。造型基本一致,有的较为松散,呈螺旋形,有的一端外撇。外贝加尔巴伦——康堆石板墓、格鲁吉亚等地出土的弹簧式耳环与中国地区出土的Bb型耳饰相同,而在格鲁吉亚、亚美尼亚等地也发现与Ba型耳饰相同之物(图三,35,36)。但是域外发现的此类型耳环的时代可晚至公元3世纪,甚至更晚。这是中国西北地区B型耳饰向外传播的见证,且成为汉代以前欧亚大陆草原民族的代表性耳饰。

总之,弹簧式耳环最早发端于西北地区,随着游牧经济在中国北方地区的不断发展、壮大,在东周时期广泛流行于北方长城沿线地区,并影响了周边地域同期考古学文化。至战国晚期,北方地区B型耳饰大多被复杂的耳坠所取代。尤其在早期匈奴活动过的内蒙古中南部地区,如阿鲁柴登、西沟畔等墓葬出土的由金、玉、松石串珠等组成的耳坠,其上端的金环仍为弹簧式造型。

3. C型耳饰及其相关问题探讨

此种耳饰造型基本相近,但式样较多。一般为铜丝或铜条卷曲成圆形或椭圆形,一般一端尖、一端钝;有的两端扭成桃形;有的两端断开,有的则相交错。另外还有一种仅见于大甸子墓地的铸造的圆形耳饰,中间砸扁略宽。而出土的椭圆形耳环为此种铸造环的一半,然后加工而成。该类型从铜器发现之初的龙山文化晚期出现,尤其是齐家文化晚期、宗日文化等较多出现此种断开式的单环。在北方长城沿线地带,断开式耳环进入青铜时代——早期铁器时代之后,广泛分布于各种文化之中。无论是在流行喇叭形耳环之时,还是晚期流行弹簧式耳环之时,皆有出现。这种耳饰由于其分布广泛,且差异较小,其源流问题较难梳理。

4. D型耳饰的源流及相关问题探讨

一端砸扁或两端砸扁的圆形或椭圆形耳饰,林沄先生认为可能与A型耳饰有关,即将喇叭口的一端砸扁。喇叭口从安德罗诺沃文化的圆形到长城沿线地带变成椭圆形、扁圆形,到了后来还有了菱形。小官庄M7出土的2件D型耳饰的喇叭口已经非常小,几乎接近扁平。认为这种一端砸扁的耳环或两端砸扁的臂钏、钏式耳环是由此种喇叭形耳饰变化而成。

然而在北方地区出现A型耳饰之时,就已经出现一端砸扁的椭圆形金或铜的耳环,在四坝文化的火烧沟墓地和东灰山墓地、夏家店下层文化大甸子墓地和二道井子遗址(93)、大坨头文化昌平雪山遗址M42、略晚的魏营子文化喀左道虎沟墓、围坊三期渐村下H7:21、河北易县七里庄第三期遗存及夏家店上层文化遗存中皆有出土,甚至还影响到了早商下七垣文化的下岳各庄类型(94)。A型耳饰主要流行于早期的青铜文化之中,进入商周以来,除了镇江营出土有A型耳饰外,一端砸扁的圆形或椭圆形耳环似乎更为流行。

两端砸扁的工艺,在早期青铜时代的四坝文化和大坨头文化中皆可见到,略晚的新疆地区焉不拉克文化早期遗存都有发现此类工艺,只是在这一区域作为鼻饮。而大坨头文化出现两端砸扁的样式,与魏营子文化和尚沟M1金臂钏以及围坊三期文化小山东庄出土的金臂钏形制相同。夏家店上层文化南山根M101、汐子北山嘴M7501等也出土与之相近的臂钏。表明中国北方地区在青铜时代早期就已经出现这种两端砸扁的工艺,只是东西方将这种工艺用于不同的器物之上。燕山南北地区这种两端砸扁的工艺,显然不晚于西部地区。而仿照两端砸扁工艺制作的臂钏被用于制作耳环当略晚,在围坊三期文化的张家园墓葬和后迁义墓葬中多成对出现。且样式还有了变化,一类与臂钏几乎相同,只是直径较小,另一种则成为砸扁的交错式。近年来发掘的二道井子遗址中出土的1件两端砸扁且相接的耳环,又将这种两端砸扁的耳环的工艺提前至夏家店下层文化。而西部区两端砸扁的工艺,则自始至终未用于耳饰。

故我们可以推断,两端砸扁工艺出现较早,西北地区的一端砸扁耳环与两端砸扁的鼻饮制作方式相类,且在火烧沟墓地中两者还共出。东部地区较早就流行两端砸扁的臂钏,所以出现较多的一端砸扁的耳环或两端砸扁的钏式耳环也是大有渊源的。这样看来,一端砸扁或两端砸扁的工艺由来已久,这种工艺下制作的耳环应有其自身的文化源流。

5. E型耳坠及相关问题的探讨

耳坠的造型较为复杂,最早发现于新疆地区。耳坠样式较多,除了早期喇叭形耳环和弹簧式耳环与北方长城沿线存在交互动外,后来流行样式较多的耳坠与中东部地区则差别较大。早期的耳坠造型简单,多为铜、金或银丝绕成,上端弯成钩状或圆环状,向下则绕成环状、钩状,套接其它小环或片饰,有的扭成螺旋状。样式较多,但基本的工艺一致。琵琶形金耳坠仅见于新疆地区,为上端金丝弯成的钩状,下端为锤牒的扇形耳坠,整体呈琵琶形。各式耳坠延续时间较长,时代当属西周晚期——春秋战国时期。进入战国晚期,出现了环下套接链、各种质地串珠的复杂耳坠。

战国时期杨郎文化的马庄墓地出现较多的金、银耳坠,为耳环与圆球、链、片饰等组合而成,袁家村出土的银耳坠与马庄的银耳坠样式一致。宁夏固原侯磨堡墓葬出土的金耳坠为环下套接3条金链,这一阶段的耳坠基本还是同一材质。内蒙古中南部地区战国晚期的阿鲁柴登墓地、西沟畔、碾坊渠等出土的金耳坠,已经由金、玉、串珠等材质组成,成为早期匈奴族的装饰特色。

6. G型耳饰及相关问题探讨

云形耳饰,质地皆为黄金。集中发现于晋陕高原的李家崖文化之中,成为该区域内的特殊饰品,不见于其它地区。李家崖文化除云形耳饰外,蛇首匕、蛇首带环勺、铃豆等北方系青铜器亦不见于其他地区。商末周初这一地域性很强的文化,虽分布区域较小,却表现出极强的固守自身文化传统的坚韧。可能是这一时期中原商文化与北方方国文化之间较为激烈的争斗的反映。另有西岔文化偏安一隅,固守在南流黄河沿岸,反映了北方的方国与中原商周王朝之间的微妙关系。

四、结 语

1.金属耳饰反映出一条北方地区游牧文明与中原农耕文明所形成的黄金与美玉的分割线。玉受到农耕文化的偏爱,从新石器时代就已经开始。史前时期的辽西新石器文化作为重要的玉文化发源地,将以玉为美、以玉为祀的意识形态一直延续下来。表现在耳饰中流行玉玦、玛瑙玦等。至夏家店下层文化始,随着青铜冶金的发展,出现了较早的北方系青铜器,从而开始了一场装饰品材料的变革。但是其在辽西地区几千来农耕文明以玉为美的意识影响下,仍然随葬有大量的玉玦、玛瑙玦、玉璜、玉环、镂空玉饰件等装饰品,也出现了较多金、铜质地的耳饰。同样在另外一个农业发达的内蒙古中南部地区龙山文化墓葬中大量随葬石环、石壁等,也是一种崇尚美玉的表现。

同时与北方地区早期青铜时代文化时代相当的二里头、东下冯、岳石文化等流行用玉玦作为耳饰,这与北方地区金属耳饰形成对比。从而以北方长城沿线地带为分界线,可以划出一条“黄金与美玉的文化交界线”(95)。当然在这一沿线地带,受到各自文化势力消长的影响,也会出现金玉共存的现象,但绝对有主次之分。而在游牧文化色彩浓厚的地带,就鲜见玉饰品。另外,从内蒙古中南部发现的战国晚期到两汉时期的先匈奴、匈奴墓葬来看,北方地区在中原文化的冲击下,开始流行金与玉结合的复杂繁缛的耳坠,是北方地区与中原地区装饰风格相互交流的产物。

这条金属与美玉的界限,不仅存在于青铜时代—早期铁器时代,也见于北魏、辽、元等时期。这一时期墓葬中都流行以大量的金属生活用具和饰品随葬,而当建立起自己的王朝,受到汉文化的影响后,也会出现较多玉饰品。

2.耳饰所反映出来的北方系青铜文化的传播路线及相关问题

中国青铜器最早发现于西北地区,如齐家文化、宗日文化、马厂文化中已经出土有刀、环、扣、椭圆形牌饰、条形几何纹牌饰、臂钏(96)等,天山北路文化出土的短剑、刀、锥、别针、手镯、圆形饰、镂空牌饰、双联珠饰、三联珠饰、管饰(97)等,四坝文化中出土的环首刀、有銎斧、镞、喇叭口耳环、扣及四羊首权杖头等(98),均受中亚和欧亚草原地带砷铜制做工艺的影响(99)。这一区域早期青铜器的大量出土,表明河西走廊为中西交通的要道,这场由西向东的青铜传播路线,使得喇叭形耳环、偏洞室墓、土坯、小麦等也从中亚传入中国西北地区,从而进一步由西北地区向东部地区传播,大大推进了东部地区早期青铜文明的发展进程,使得各方面环境皆佳的夏家店下层文化突兀于周边地区的同期文化,成为一支可与中原二里头文化相抗衡的北方方国文明。

B型耳饰虽然较早出现于新疆地区,但直到商末周初,才较多地出现于内蒙古中南部和辽西地区,至春秋中晚期到战国早期,普遍流行于长城沿线地带。这场传播是伴随着长城沿线地区环境的突变进行,西北地区游牧经济方式的不断推进,游牧经济方式大力发展,在春秋战国时期形成了大大小小诸多考古学类型文化,也是此时期北方游牧部落“百有余戎,然莫能相一”的写照。游牧经济方式的发达,在长城沿线地带形成诸多反映这一经济方式的墓地,伴随着各地相同的随葬习俗,如殉牲、随葬青铜武器、工具以及装饰品等,除了弹簧式耳环,还流行带扣、动物纹带饰、短剑、刀、扣饰等一大批长城沿线皆广泛流行的北方系器物。

而耳坠在西北地区开始较早出现,样式也较多,质地也较多。从早期铁器时代耳坠与两汉时期的耳坠比较来看,新疆地区出土的耳坠样式较多,很多形制与两汉时期的形制相近。潘玲先生曾对两汉时期东北地区和长城沿线的耳饰进行划分100,分为三型,所分的三型耳环早期样式都可在新疆地区找到相近的样式,而其时代明显要早于东北地区。

总之,在北方长城沿线地带,从早期青铜文化伊始,这一区域的畜牧经济、游牧文化就源源不断地渗透、交融,耳饰作为一种文化因素或文化符号在漫长的交流、融合史上起着自己独特的作用。中国北方长城沿线地带处于欧亚大陆草原的最西端,对欧亚大陆草原文明的传播与交融都发挥着重要的作用。

注 释

①乔梁:《美玉与黄金:中国古代农耕与畜牧业集团在首饰材料选取中的差异》,黄翠梅主编:《2003海峡两岸艺术史学与考古学方法研讨会论文集》,国立台南艺术大学艺术史学系/艺术史与艺术评论研究所,2005年。

②(1)乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究——青铜时代至早期铁器时代》,科学出版社,2007年。(2)《北方草原考古学文化比较研究——青铜时代至早期匈奴时期》,科学出版社,2008年。

③韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》第46—51页,文物出版社,2007年。

④李水城:《文化馈赠与文明的成长》,《庆祝张忠培先生七十岁论文集》,吉林大学边疆考古研究中心编,科学出版社,2004年。

⑤辽宁省文物考古研究所、吉林大学考古系:《辽宁阜新平顶山石城址发掘报告》,《考古》1992年5期。

⑥天津市文物管理处:《天津蓟县张家园遗址试掘简报》,《文物资料丛刊》(1),文物出版社,1977年。

⑦天津市文物管理处考古队:《天津蓟县围坊遗址发掘报告》,《考古》1983年9期。

⑧安志敏:《唐山石棺墓及其相关的遗物》,《考古学报》第七册,1954年。

⑨北京市文物工作队:《北京平谷刘家河遗址调查》,《北京文物与考古》第三辑,北京市文物研究所,1992年。

⑩唐山市文物管理处、迁安县文物管理所:《河北迁安县小山东庄西周时期墓葬》,《考古》1997年4期。

⑪郭大顺、张星德:《东北文化与幽燕文明》,江西教育出版社,2005年。

⑫王飞:《北方草原鄂尔多斯青铜器》,内蒙古文化出版社,2009年。

⑬内蒙古文物考古研究所:《朱开沟遗址—早期青铜时代考古》,科学出版社,2000年。

⑭鄂尔多斯博物馆:《鄂尔多斯青铜器》,文物出版社,2006年。

⑮内蒙古自治区文物工作队:《毛庆沟墓地》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

⑯内蒙古自治区文物工作队:《桃红巴拉墓群》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

⑰河北省文化局文物工作队:《河北怀来北辛堡战国墓》,《考古》1966年5期。

⑱青海省文物考古研究所:《贵南尕马台》,科学出版社,2016年。

⑲李水城、水涛:《甘肃酒泉干骨崖墓地的发掘与收获》,《考古学报》2012年3期。

⑳青海省文物管理处:《青海同德县宗日遗址发掘简报》,《考古》1998年5期。

㉑常喜恩:《巴里坤南湾墓地66号墓清理简报》,《新疆文物》1985年1期;贺新:《新疆巴里坤南湾M95号墓》,《考古与文物》1987年5期。

㉒许新国:《试论卡约文化类型与分期》,《青海文物》第1、2期。

㉓内蒙古文物考古研究所、清水河县文物管理所:《清水河县西岔遗址发掘简报》,《万家寨水利枢纽工程考古报告集》,远方出版社,2001年。

㉔内蒙古文物考古研究所、包头市文管处:《包头市西园墓地》,《内蒙古文物考古》1991年1期。

㉕内蒙古文物考古研究所:《凉城县崞县窑子墓地》,《考古学报》1989年1期。

㉖宁城县文化馆、中国社会科学院研究生院考古系东北考古专业:《宁城县新发现的夏家店上层文化墓葬及其相关遗物的研究》,《文物资料丛刊》第9辑,文物出版社,1985年。

㉗内蒙古文物考古研究所、辽中京博物馆:《小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告》,科学出版社,2009年。

㉘滨田耕作、水野清一:《赤峰红山后》,《东方考古学丛刊》甲种第六册,东亚考古学会,1938年。

㉙中国社会科学院考古研究所内蒙工作队:《内蒙古敖汉旗周家地墓地发掘简报》,《考古》1984年5期。

㉚邵国田:《敖汉旗铁匠沟战国墓地调查简报》,《内蒙古文物考古》1992年1、2期。

㉛吉林大学边疆考古研究中心、内蒙古文物考古研究所:《2002年内蒙古林西县井沟子遗址西区墓葬发掘纪要》,《考古与文物》2002年1期。

㉜张家口市文物事业管理所、宣化县文化馆:《河北宣化小白阳墓地发掘报告》,《文物》1987年5期。

㉝郑绍宗:《中国北方青铜短剑的分期及形制研究》,《文物》1984年2期。

㉞北京市文物研究所:《玉皇庙——军都山墓地》,文物出版社,2007年。

㉟黑龙江省文物考古研究所:《平洋墓葬》,文物出版社,1990年。

㊱吉林大学边疆考古研究中心、内蒙古文物考古研究所:《2002年内蒙古林西县井沟子遗址西区墓葬发掘纪要》,《考古与文物》2002年1期。

㊲北京市文物研究所:《玉皇庙——军都山墓地》,文物出版社,2007年。

㊳青海省文物管理处:《青海同德县宗日遗址发掘简报》,《考古》1998年5期。徐建炜、梅建军、格桑本、陈洪海:《青海同德宗日遗址出土铜器的初步科学分析》,《西域研究》2010年2期。

㊴新疆文物事业管理局、新疆文物考古研究所:《新疆维吾尔自治区文物考古五十年》,《新中国考古五十年》,文物出版社,1999年。韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,文物出版社,2007年。

㊵甘肃省文物考古研究所:《永昌西岗柴湾岗——沙井文化墓葬发掘报告》,甘肃人民出版社,2001年。

㊶宁夏文物考古研究所、固原博物馆:《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》1993年1期。

㊷内蒙古文物考古研究所:《朱开沟遗址—早期青铜时代考古》,科学出版社,2000年。

㊸内蒙古文物考古研究所:《凉城县崞县窑子墓地》,《考古学报》1989年1期。

㊹内蒙古文物考古研究所:《凉城县忻州窑子墓地发掘简报》,《考古》2009年3期。

㊺内蒙古文物考古研究所:《内蒙古凉城县小双古城墓地发掘简报》,《考古》2009年3期。

㊻内蒙古自治区文物工作队:《补洞沟匈奴墓葬》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

㊼天津市文物管理处考古队:《蔚县夏商时期考古的主要收获》,《考古与文物》1984年1期。

㊽北京市文物管理处:《北京市延庆县西拨子村窖藏铜器》,《考古》1979年3期。

㊾喀左县文化馆:《记辽宁喀左县后坟村发现的一组陶器》,《考古》1982年1期。

㊿内蒙古文物考古研究所、辽中京博物馆:《小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告》,科学出版社,2009年。

(51)黑龙江省文物考古研究所:《平洋墓葬》,文物出版社,1990年。

(52)常喜恩:《巴里坤南湾墓地66号墓清理简报》,《新疆文物》1985年1期。贺新:《新疆巴里坤南湾M95号墓》,《考古与文物》1987年5期。

(53)中国社会科学院考古研究所:《大甸子——夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告》,科学出版社,1996年。

(54)内蒙古文物考古研究所:《内蒙古和林格尔县新店子墓地发掘简报》,《考古》2009年3期。

(55)韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,文物出版社,2007年。

(56)甘肃省博物馆:《甘肃省文物考古工作三十年》,《文物考古工作三十年》,文物出版社,1979年。

(57)张文瑞:《冀东地区龙山及青铜时代考古学文化研究》,吉林大学硕士学位论文,2003年。

(58)中国社会科学院考古研究所:《大甸子——夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告》,科学出版社,1996年。

(59)内蒙古文物考古研究所:《朱开沟遗址—早期青铜时代考古》,科学出版社,2000年。

(60)内蒙古文物考古研究所、辽中京博物馆:《小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告》,科学出版社,2009年。

(61)北京市文物研究所:《镇江营与塔照》,中国大百科全书出版社,1999年。

(62)张文瑞:《冀东地区龙山及青铜时代考古学文化研究》,吉林大学硕士学位论文,2003年。

(63)河北省文物研究所:《河北涞水渐村遗址发掘报告》,《文物春秋》1992年增刊。

(64)郭大顺:《试论魏营子类型》,《考古学文化论集》第一辑,文物出版社,1987年。

(65)国家文物局:《河北易县七里庄遗址》,《2006年中国重要考古发现》,文物出版社,2007年。

(66)内蒙古文物考古研究所:《内蒙古赤峰市二道井子遗址的发掘》,《考古》2010年8期。

(67)天津市文物管理处:《天津蓟县张家园遗址发掘简报》,《文物资料丛刊》(1),文物出版社,1977年。

(68)张文瑞:《冀东地区龙山及青铜时代考古学文化研究》,吉林大学硕士学位论文,2003年。

(69)天津市文物管理处:《天津蓟县张家园遗址发掘简报》,《文物资料丛刊》(1),文物出版社,1977年。

(70)(71)(72)(73)(74)韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,文物出版社,2007年。

(75)刘得祯、许俊臣:《甘肃庆阳春秋战国墓葬的清理》,《考古》1988年5期。

(76)宁夏文物考古研究所、固原博物馆:《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》1993年1期。

(77)韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,文物出版社,2007年。

(78)田广金、郭素新:《阿鲁柴登发现的金银器》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

(79)内蒙古自治区文物工作队:《西沟畔战国墓》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

(80)河北省博物馆、文物管理处:《河北平泉东南沟夏家店上层文化墓葬》,《考古》1977年1期。

(81)刘宝山、窦旭耀:《青海省化隆县下半主洼卡约文化墓地第二次发掘简报》,《考古与文物》1998年4期。

(82)杨绍舜:《山西永和又发现殷代铜器》,《考古》1977年5期。

(83)谢青山、杨绍舜:《山西吕梁县石楼又发现铜器》,《文物》1960年7期。

(84)白云翔:《中国古代冶金术起源的考古学观察——以铜和铁为中心》,《中国考古学与瑞典考古学——第一届中瑞考古学论坛文集》,中国社会科学院考古研究所、瑞典国家遗产委员会考古研究所编,科学出版社,2006年。

(85)《中国考古网》,2009年1月14日。

(86)黑龙江省文物考古研究所:《平洋墓葬》,文物出版社,1990年。

(87)黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江讷河市二克浅青铜时代至早期铁器时代墓葬》,《考古》2003年2期。

(88)吉林省博物馆:《吉林大安东山头古墓清理》,《考古》1961年8期。

(89)吉林省文物工作队:《吉林桦甸西荒山屯青铜短剑墓》,《东北考古与历史》第1缉,1982年。

(90)山西忻州地区文物管理处:《山西原平县刘庄塔岗梁燕国贵族墓地发掘简报》,《文物》1986年11期。

(91)河北省文物考古研究所:《河北中山国灵寿县西岔头村战国早期M1》,《文物》1986年6期。

(92)河北省文物考古研究所:《战国中山国灵寿城》,文物出版社,2005年。

(93)内蒙古文物考古研究所:《内蒙古赤峰市二道井子的发掘》,《考古》2010年8期。

(94)杨建华、蒋刚:《公元前2千纪的晋陕高原与燕山南北》,科学出版社,2008年。

(95)乔梁:《美玉与黄金:中国古代农耕与畜牧业集团在首饰材料选取中的差异》,黄翠梅主编:《2003海峡两岸艺术史学与考古学方法研讨会论文集》,国立台南艺术大学艺术史学系/艺术史与艺术评论研究所,2005年。

(96)白云翔:《中国古代冶金术起源的考古学观察——以铜和铁为中心》,《中国考古学与瑞典考古学——第一届中瑞考古学论坛文集》,中国社会科学院考古研究所、瑞典国家遗产委员会考古研究所编,科学出版社,2006年。

(97)北京科技大学冶金与材料史研究所、新疆文物考古研究所、哈密地区文物管理处:《新疆哈密天山北路墓地出土铜器的初步研究》,《文物》2001年6期。

(98)李水城、水涛:《四坝文化铜器研究》,《文物》2000年3期。

(99)北京科技大学冶金与材料史研究所、新疆文物考古研究所、哈密地区文物管理处:《新疆哈密天山北路墓地出土铜器的初步研究》,《文物》2001年6期。

100.潘玲:《两汉时期东北地区和长城地带的三种耳坠》,《新果集——庆祝林沄先生七十华诞论文集》,科学出版社,2009年。