农村集体经营性建设用地流转模式再审视:基于产权让渡与市场化的视角

2018-08-17舒帮荣李永乐陈利洪张梦琳镇风华

舒帮荣,李永乐, 陈利洪, 张梦琳,镇风华

(1.江苏师范大学地理测绘与城乡规划学院,江苏 徐州 221116;2. 南京财经大学公共管理学院,江苏 南京 210023;3. 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作 454000)

1 引言

当前,农村集体经营性建设用地流转备受社会关注。2013年11月十八届三中全会明确要“建立城乡统一的建设用地市场”,2015年2月27日,全国人大常委会确定在33个“三块地”改革试点县(市、区)中的15个地区开展集体经营性建设用地入市试点,并于2016年9月21日将集体经营性建设用地入市改革扩大到33个试点地区,进一步推进了集体经营性建设用地流转改革。集体经营性建设用地流转制度创新的核心和关键是收益分配[1-2],然而,集体建设用地流转改革探索中自然会形成不同流转模式[3],在相关市场机制及配套政策不健全的情况下,不合理的流转模式可能导致土地资源配置效率低下,难以实现城乡统筹与区域协调发展,并可能导致国家及处于弱势地位的农民利益受损,社会稳定风险增加[4]。选择何种流转模式以提高配置效率,保护农民权益,进而增强改革实效,已经成为重要的理论与现实问题。

学者们从不同角度对集体建设用地流转模式进行了总结:一是根据地区具体做法的差异分为苏州模式、芜湖模式、南海模式及重庆“地票”模式等[5-7];二是根据土地所有权变化和收益分配分为转权让利、保权让利及两者结合型等模式[8-9];三是根据政府与市场关系分为政府主导、市场主导及两者并重型三种模式[7];四是根据流转对象分为实物交易和土地发展权交易两种模式[10]。以上模式划分对集体建设用地流转制度改革具有积极作用,但其多从地区或运行表象上进行划分,在对不同做法的本质特征及所属模式的分析,以及各地集体经营性建设用地流转本质的揭示方面,仍有待进一步补充和完善,故需进一步对流转模式进行审视,以推进中国城乡统一的建设用地市场建立。本文从影响收益分配、保障农民权益的基本因素角度对集体经营性建设用地流转模式进行划分,并考察其模式运行特点、条件及其优缺点和演进路径,从而为集体经营性建设用地入市改革方向提供决策参考。

2 模式划分思路:基于收益分配格局的考察

集体经营性建设用地流转收益分配不仅要考虑政府与集体、农民间的均衡,同时也要兼顾不同集体或区域间的公平。对于前者,因集体与农民间的分配可由集体成员协商决定,故本文重点从政府与集体间收益分配的角度进行考察。由于政府提供了基础设施建设[11],在引导和规范集体建设用地流转[7]、保障流转效率和维护社会公平[12]等方面起着重要作用,故政府可根据其贡献参与收益分配。当流转市场机制较为规范时,政府可逐渐退出市场干预。因而,政府参与下的“市场化”水平在收益分配中起着重要作用。对于后者,不同区域间的分配则更多通过农地发展权等产权让渡来实现。从产权理论来看,集体经营性建设用地流转实质是相关权利的让渡,而流转收益主要取决于流转的权利。相应地,收益分配主要以产权为基础[7],不同的“产权让渡”将涉及不同利益主体,从而产生不同的收益分配格局及效应。因此,产权让渡和市场化是影响流转收益分配的两个主要因素,故本文从这两方面划分流转模式,具体思路为:首先从产权让渡情况、市场化两方面对流转类别进行划分,再通过互斥性矩阵分类法将不同类别进行组合得到流转模式。

2.1 集体经营性建设用地流转中的产权让渡

当前集体建设用地流转的客体主要包括土地使用权、所有权及农地发展权等,其中农地发展权即农地开发权[13]。虽然中国在农村集体建设用地权利束中未对土地发展权做规定[14],但实践中的地票交易[15]、调整入市[16-17]、城乡建设用地增减挂钩(以下简称“挂钩”)等均可视为农地发展权交易的形式[13],故从产权让渡(R)角度可将流转分为三种类型。

(1)发展权和所有权让渡(R1)。将偏远地区集体建设用地复垦为耕地,在扣除用于当地建设的指标后,将结余指标即农地发展权交易至城镇周边满足规划等条件的区域落地,再对落地区域的集体土地所有权进行征收[15],从而兼顾区域公平实现集体建设用地“流转”。该过程中农地发展权转出区域可获得补偿而分享“流转”收益,地票交易属此类型。

(3)使用权让渡(R3)。该类型仅将集体建设用地使用权通过一定方式就地流转给土地使用者。目前绝大部分地区流转实践均属该类型,如“保权让利”模式即保持集体土地所有权不变,参照国有土地有偿出让方式进行流转,由集体经济组织获取收益,政府也可能根据其贡献分享部分收益。

2.2 集体经营性建设用地流转中的市场化

陈会广等[7]将流转模式分为政府主导、市场主导及政府与市场并重型三种。然而,政府对市场的干预将导致不同程度的市场化。从现实来看,政府干预很难定量测度,政府与市场并重型与前两类型难以有效区分,故本文仅将其分为政府主导和市场主导两类:(1)政府主导(M1),即政府对流转市场进行宏观调控,总量控制土地供应,并对流转进行严格审批、监管,从而保障集体经营性建设用地规范、有序流转。(2)市场主导(M2),目前主要存在两种:①规范市场(M21),即政府建立了流转市场相关规范与法律规定,集体建设用地流转必须遵守,如苏州市建立了较规范的流转市场;②隐性市场(M22),是指存在于合法、规范市场外,游离于各种制度之间且得不到已有法律认可、逃避各种制度管制的流转市场[19],这种市场缺乏相关法律规范,集体建设用地流转基本为私下流转。

3 模式划分结果与分析

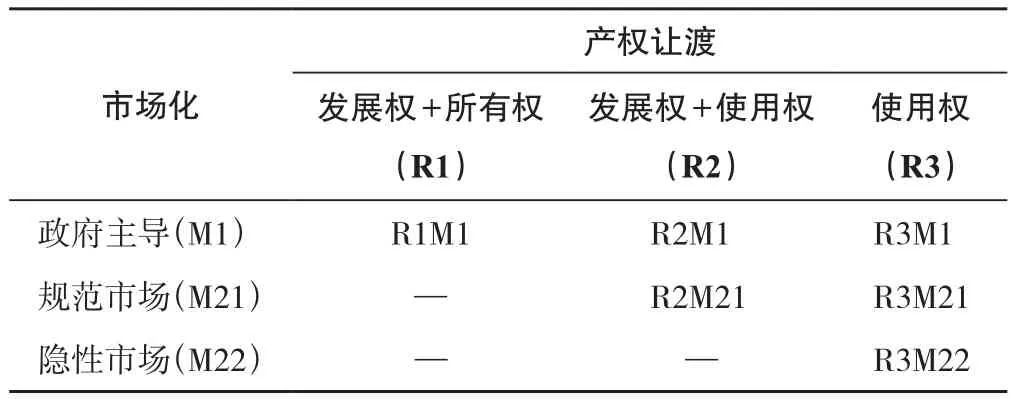

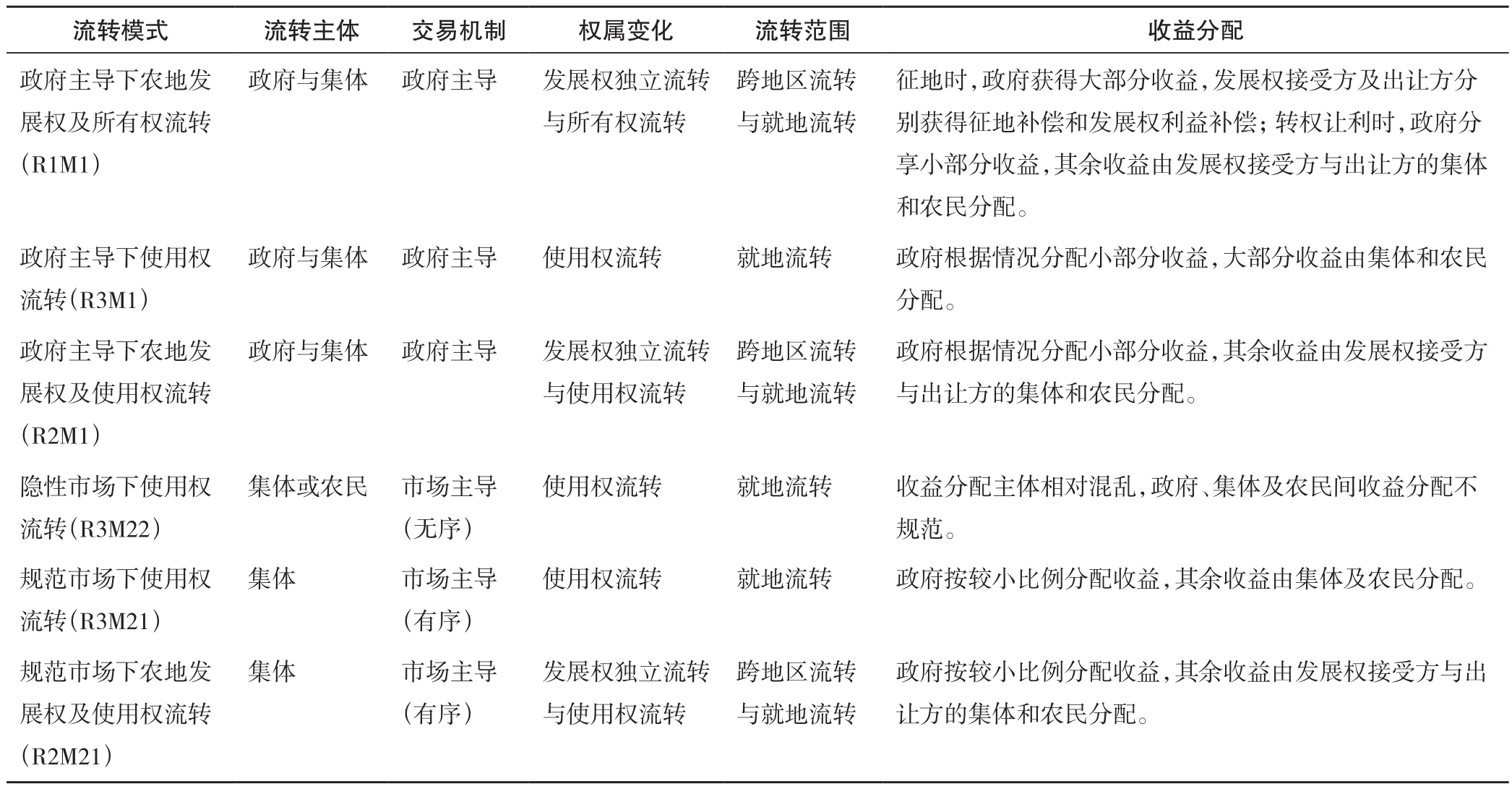

根据前述模式划分思路,采用互斥性矩阵可将集体经营性建设用地流转划分为9种模式,但对于发展权和所有权让渡的情形涉及到政府征地,故其仅与政府主导相结合。同时,在发展权和使用权让渡情形下一般不存在隐性市场,故其仅与政府主导和规范市场相结合,故实际上可得到6种模式(表1)。这些模式在流转主体、交易机制、权属变化、流转范围等方面具有不同特点,并对区域及相关主体收益分配产生一定影响(表2)。

表1 集体经营性建设用地流转模式矩阵分类Tab.1 Matrix classif i cation of rural construction land transfer modes

表2 不同流转模式特征比较Tab.2 Comparison among the characteristics of different transfer modes

3.1 政府主导下的农地发展权及所有权流转模式(R1M1)

这一模式是在政府对集体经营性建设用地流转总量及过程进行宏观调控,从而不影响一级土地市场[7]的前提下,将偏远地区闲置集体建设用地复垦为耕地,将形成的结余指标(农地发展权)通过市场进行交易,选择符合城乡建设总体规划和土地利用规划(“两规”)且合适地块进行征收,从而将土地所有权变为国有后让渡给土地使用者(当前的“增减挂钩”、重庆“地票”及成都“远距离指标捆绑挂钩”[15]均属此模式),或将土地使用权直接还给原集体(可包括发展权出让方)进行经营(类似于“转权让利”),进而实现集体建设用地流转。

该模式下收益分配存在两种情形:一是土地征收时,发展权接受方因土地被征收而获得征地补偿等收益,发展权出让方获得发展权让渡收益,而政府则通过征地获得“剪刀差”收益,且此时政府收益分配比例较大,而集体及农民获得的收益较少;二是类似于“转权让利”时,原集体土地所有者仅需按规定缴纳一定税费即可获得国有土地使用权,继而可通过让渡土地使用权获得收益[20],发展权接受方和出让方可按股份分配收益,也可由接受方一次性给予出让方发展权利益补偿,此时政府收益分配比例相对较小,集体与农民获得大部分收益。该模式可盘活区位不佳的农村集体建设用地,促进区域间土地资源优化配置,可有效促进不同区位农村集体经济均衡发展,但其需较完善的农地发展权交易机制及“两规”,并从发展权转移与区域发展保障等方面制定合理的发展权价值核算体系及收益分配机制。

3.2 政府主导下的使用权流转模式(R3M1)

与上一模式相似,这种模式下政府根据土地利用规划及年度计划等对流转进行总量控制,保持对一级土地市场的垄断。不同的是该模式在保持土地所有权不变的前提下,将集体经营性建设用地使用权通过出让等方式就地流转给需求者。这种模式运行简单,也是许多试点地区使用的模式之一,如古田、苏州、安阳、芜湖等[7]。在收益分配上,虽然不同地方具体操作办法有所不同,使政府分享收益的比例有所差异,但集体及农民一般会获得大部分流转收益。该模式允许土地使用权就地流转,一定程度上实现了农村集体土地资产的盘活,有利于区位条件好的农村集体经济的发展,但难以兼顾不同农村区域的公平性,可能扩大不同区位农村集体经济发展差距,不利于区域间土地资源的优化配置,同时也可能因政府对市场干预过多而造成效率损失。这种模式下集体经营性建设用地流转需符合“两规”,并由政府统一管理,经政府审批后才可流转,故其需具有完善的“两规”、高效的管理机制及健全的收益分配机制。

3.3 政府主导下的农地发展权及使用权流转模式(R2M1)

该模式是R3M1的改进,也结合了R1M1兼顾区域均衡发展的优点,即在产权让渡方面,将偏远地区闲置集体建设用地复垦为耕地,并将形成的农地发展权通过市场转移到区位较好的地区,再选择符合“两规”的地块进行落地,将其用途变更为集体经营性建设用地,进而将其使用权流转给土地使用者。从目前各地试点来看,北京市大兴区[21]、海南省文昌市、浙江省德清县、江苏省武进区等地区试行的农村集体经营性建设用地异地调整入市就属于这种模式。在收益分配上,农地发展权接受方通过让渡土地使用权而获得流转收益,但其需按一次性或入股分红等方式将部分收益分配给发展权出让方,故地处不同区位的集体和农民均可分享收益。同时,与R3M1相似,政府因对流转过程及流转收益的形成具有一定贡献,故其也将分享一定比例的收益。

该模式涉及不同区域农地发展权转移及发展权接受地区土地使用权流转,可在不改变集体土地所有权的前提下盘活偏远地区存量集体建设用地,促进农村区域间土地资源优化配置,保障农村地区均衡发展。同时,该模式有利于将分散的集体建设用地逐渐集中,实现规模效益,避免“村村点火”的早期农村工业发展模式,因而这种模式应为今后集体建设用地入市改革的重要方向之一。当然,该模式需完善的“两规”及规范的农地发展权交易市场,同时需完善耕地保护与经济发展区域协调机制。

3.4 隐性市场下的使用权流转模式(R3M22)

这种模式是相关法规未明确允许集体建设用地流转或试点,但在强烈的现实需求和利益驱使下,集体经济组织或农民通过规避甚至违反国家法律法规,私自流转集体建设用地使用权。近年来许多非试点地区的集体建设用地流转便属于该模式。因该模式中流转主体相对混乱,故收益分配也不规范,不同地区和地块的收益分配主体及比例都可能存在较大差异,政府也可能通过税费、罚款等方式从中参与分配。

总投资中剔除税金等属于内部转移支付的部分,即在概算总投资中剔除税金部分,不考虑劳动力、材料的价格修正。投资按3.22%剔除后,经济评价总投资变为12 469万元。其中 2011年 387万元,2012年 816万元,2013年5 633万元,2014年5 633万元。

虽然该模式对一些地区农村工业化和经济发展起到了促进作用,但因隐性市场中流转主体混乱,价格相对较低,对土地使用者有着较强的诱惑,使土地隐性市场交易不断扩大,不但破坏了区域合法土地市场的公平性,同时也会造成土地利用效率低下及集体土地资产流失,损害了农民集体利益。此外,隐性流转市场还造成了许多历史性矛盾与问题,如笔者在苏南地区调研发现,有些地区地价上涨,村民因多年前“出让”给企业的建设用地价格过低而与企业发生矛盾,同时也存在大量企业无土地使用证等违法用地行为。

3.5 规范市场下的使用权流转模式(R3M21)

该模式与R3M1模式相似,但政府干预已逐渐让位于规范性市场,由集体经济组织根据市场需求进行流转[7]。在此模式下,集体建设用地只要符合“两规”即可按规范市场规则(可参照国有土地市场规则)进行流转,“两种产权,同一市场,统一管理”。该模式运行流程相对较简单,是中国一些试点地区采用的模式之一,如南海、顺德模式[7]。在收益分配上,该模式仍与R3M1模式相似,但因政府对流转收益实现所做的贡献相对较小,故其分享收益比例相对较小,甚至不直接参与分配。

该模式充分给予了集体流转决策权,有利于实现集体建设用地资产价值的实现,促进集体经济发展,但其不足在于区位不佳的集体建设用地难以入市,不能兼顾农村发展的区域均衡性,不利于农村土地资源优化配置。这种模式的前提是已建立了较规范的流转市场,政府能根据“两规”、地价管理及合同备案等从宏观上管控流转市场。

3.6 规范市场下的农地发展权及使用权流转模式(R2M21)

这种模式在前一模式基础上,将偏远地区农地发展权交易至区位较佳的地区落地(即将发展权接受区合适的农地变更为建设用地),进而将新增建设用地使用权进行流转,实现集体建设用地跨地区流转与就地流转相结合,以弥补R3M21模式无法兼顾区域均衡发展及R2M1模式政府干预过多的不足。当前各试点地区尚处于探索时期,这类规范市场还未真正建立,故目前该模式尚较少。这种模式对收益分配的影响与R2M1模式相似,其不同点在于此模式建立了规范市场,政府在流转中仅进行宏观管控,而对具体流转过程及收益实现无需过多干预,故政府的收益分配比例相对较小,甚至不参与收益分配。

同时,这种模式充分给予了农民集体流转决策权,有利于保障不同区域农民集体以土地权利参与经济发展,促进农村土地资源优化配置及区域间的均衡发展,有利于推进集体建设用地的集中、规模利用,故这种模式是未来发展的一种趋势。因市场模式下可能增加政府宏观调控与管理的难度,故该模式的运行不仅需要建立规范的市场交易平台及完善的市场机制,还需健全市场监督机制及流转纠纷协调机制,科学编制“两规”。

4 不同流转模式的演进

随着改革的推进,以上流转模式大体遵循以下演进路径(图1):在尚未建立流转市场机制甚至未开展试点时,许多地区因工业化的需要,农民或集体在利益驱使下通过直接转让等形式进行隐性流转[22],此时即为隐性市场下使用权流转模式(R3M22);虽然农民自发隐性流转集体建设用地未得到政府承认,国有土地市场也会受到一定影响,且地方政府任由隐性流转不管也可能受到中央惩罚,但隐性流转为地方发展提供了用地保障,因而部分地方政府在权衡利弊基础上通过试点或采取了各种措施来规范流转市场,如制定较规范的管理办法等,从而形成规范市场下使用权流转模式(R3M21);也有地区在制定流转办法的同时,加大政府对流转总量、价格等的管控力度,避免其影响政府垄断一级土地市场,从而形成政府主导下使用权流转模式(R3M1),但该模式在市场机制进一步完善、政府干预减弱时,即可演变为前一种模式;而有些地区则在最大限度减少与《土地管理法》等法规冲突的基础上,结合城乡统筹及区域发展公平性,将区位不佳的农地发展权转移至城镇周边,并将城镇周边合适的地块征收为国有并进行出让,或将土地使用权返还给原集体,形成政府主导下农地发展权和所有权流转模式(R1M1),但其本质并非是在保持土地集体所有前提下的流转。

以上4种模式中,中间两种模式并未考虑到区域公平发展,故需将农地发展权纳入市场制度改革范畴,故而,规范市场下使用权流转模式进一步演变为规范市场下农地发展权及使用权流转模式(R2M21),而政府主导下使用权流转模式可通过考虑区域公平发展,或考虑完善市场机制并减少政府干预等,分别演变为政府主导下农地发展权及使用权流转模式(R2M1)和规范市场下农地发展权及使用权流转模式(R2M21)。政府主导下农地发展权及所有权流转模式在修改现有法律不允许集体建设用地直接流转的规定的条件下,可演变为政府主导下农地发展权及使用权流转模式(R2M1),而当市场机制进一步完善,政府干预让位于市场机制,其也将演变为规范市场下农地发展权及使用权流转模式,进而形成较为合理的集体经营性建设用地流转模式。

从以上演进路径可见,规范市场下农地发展权及使用权流转模式将是当前集体经营性建设用地入市改革的方向。然而,正如前文所述,当前国家相关法规尚未对农地发展权归属等做出明确规定,而这一权能的模糊不清可能导致农民集体收益分配权利被部分排斥甚至被剥夺,进而降低集体建设用地配置效率,阻碍改革进程,因此亟需从法律法规上明确农地发展权主体及发展权转移和实现方式[23]。

5 结论

本文从影响流转收益分配的两大主要因素即产权让渡及市场化出发,对集体经营性建设用地流转模式进行了再审视,研究表明:(1)可将集体经营性建设用地流转划分为政府主导下农地发展权及所有权流转、政府主导下使用权流转、政府主导下农地发展权及使用权流转、隐性市场下使用权流转、规范市场下使用权流转以及规范市场下农地发展权及使用权流转6种模式;(2)不同模式在流转主体、交易机制、土地权属及流转范围上具有差异,并对收益分配产生影响:宏观上,包括农地发展权流转的模式可使不同区位的农村集体分享流转收益,有利于农村区域公平发展,优化土地资源配置;微观上,流转模式由政府主导向规范市场主导转变时,政府收益分配比例会因其贡献而有所减小,集体和农民分配比例会逐渐增加。(3)不同模式间形成了一条“隐性市场→政府主导→规范市场”与“使用权流转→农地发展权和所有权流转→农地发展权及使用权流转”的演进路径,且规范市场下农地发展权及使用权流转模式将是当前改革的重要方向,但不同地区流转模式演进路径有所差异。(4)为推进集体经营性建设用地入市改革,需在科学制定“两规”的基础上,建立并不断完善流转市场机制与交易平台,健全市场监督机制和流转纠纷协调机制,加强政府对市场的宏观调控与管理能力,明确农地发展权主体及发展权实现方式,制定合理的收益分配机制。

当然,本文划分的6种模式中除政府主导下的发展权及所有权流转模式外,在其他模式的实践中还存在土地所有权上移的现象,如村集体或乡镇集体参照征地程序及补偿办法对下级村民小组或村集体所有的土地实施“征收”[24],故还可对以上模式划分出更多的流转类型,不同类型中集体内部收益分配也有所不同。因此,在改革过程中,不同地区需根据当地流转基础、历史问题及流转管理现实需求等选择恰当的模式与类型进行探索,循序渐进,最终实现改革目标。