农户耕地保护补偿方式选择偏好分析

2018-08-17李武艳张艺弘朱从谋徐保根

李武艳,张艺弘,王 华,朱从谋,徐保根

(1.浙江财经大学土地与城乡发展研究院,浙江 杭州310018;2.浙江财经大学东方学院,浙江 嘉兴314000;3.浙江工商大学土地资源管理系,浙江 杭州 310018)

1 引言

耕地保护是中国当前及未来国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键问题之一,耕地利用权益限制和不完整引致耕地保护补偿成为破解耕地保护问题的客观选择[1-2],而影响补偿措施实施成败的关键因素之一在于补偿方式设计是否符合农户的诉求,因此科学选择适合农户的耕地保护补偿方式尤为关键。中国于2008年在四川省成都市、广东省佛山市、广西壮族自治区、海南省等地开始探索的耕地保护补偿机制主要采取现金补贴、社会保险等方式。中央十八届三中全会和近几年中央一号文件持续关注耕地保护经济补偿机制的构建。掌握农户诉求特征并向其传达准确的补偿方式,一直是政府和学术界关注的重点和热点。

国内外学者对耕地保护补偿的理论渊源已达共识[3-4],但由于土地制度、土地管理体制、耕地保护面对社会经济发展需求等不同,对农户耕地保护补偿方式的探索也不同。国外将耕地保护补偿融于农业环保计划和农业补贴之中[5],除直接提高农户收入的现金补偿方式之外,主要还有农业保险、耕地发展权购买转移、减税、农田基础设施建设、农地属性和市场信息数据库分享、农场经营计划和专业知识培训等方式[6]。补偿方式需综合考虑土地使用限制原因、目的、受限程度与范围、国家综合财力、市场价格以及土地区位条件等因素。国内学者以全国、省、市等作为研究区域对农户提出现金实物、农业保险、政策倾斜、社会保障、技能培训等补偿方式[7-8],认为区域间和农户间补偿方式应存在差异[9]。

农户耕地保护行为受经济、资源和农户自身等多种因素影响[10]。耕地保护补偿机制构建不仅为了保护耕地,更应培养农户一种以耕地资源为载体,面向市场与社会的持续生产能力。尽管现有研究已认识到补偿方式多样化,且精准补偿方式对提升耕地保护补偿效果的重要性,也对补偿方式选择的影响因素进行了探索,但学者大多对诸多因素进行单方面分析,对农户能力与耕地补偿方式偏好之间的关系缺少研究,没有形成统一的分析框架。基于此,本文试图从农户能力出发,结合农户耕地保护补偿实际,构建农户耕地保护补偿方式选择模型,运用结构方程模型从农户人力资本、物质资本和社会资本3个维度分析农户能力特征对补偿方式选择偏好的影响,以期为耕地保护精准补偿的政策完善提供参考。

2 理论分析与模型构建

2.1 农户能力理论

阿玛蒂亚森的能力理论常被用来分析多种农户行为,其观点认为贫困的根源不能简单归结于收入水平低下,而在于其“能力”的被剥夺[11-12]。农户在耕地利用过程中因国家公共利益(粮食安全)而放弃获益更高的土地利用方式,从而造成农户收入水平相对下降,一定程度上限制了农户能力的发展。耕地保护补偿作为对农户隐性损失的补偿,不单纯是弥补经济损失,更重要的是增强耕保农户的能力,激励他们实施耕地保护的积极性。

目前,学术界对农户能力的划分主要依据农户福利的功能性活动或者农户可持续生计框架[13-14]。在可持续生计分析框架中,农户能力分为自然资本、人力资本、社会资本、物质资本和金融资本[15],其中人力、物质和社会资本在提升农户能力中发挥重要作用。基于此,本文从该3个维度衡量农户能力,分析其对耕地补偿方式偏好的影响机理。

人力资本影响农户土地利用方式、用地保护意识以及就业机会。研究表明,农户的年龄、收入需求、受教育水平、所参加的相关培训等因素的差异对耕地保护补偿的诉求不同[16]。文化水平越高,对耕地保护政策的认识程度越强,越认可国家的耕地保护政策,耕地保护意识越高;人均收入越高的农民对耕地的眷恋性越低,表现为对耕地种植持无所谓态度的程度越高[17]。同时,农户种植的意愿、施用绿肥的情况、景观设计以及关注耕地质量的程度是影响农户保障耕地质量的最直接行为。

物质资本指耕地本身的情况,同时决定着农民的生存状态,是农户在农村生活、生产的物质基础,也是其获得生产性收入、财产性收入的主要来源,如机械人力的需求、耕地种植规模、耕地质量等。耕地拥有量较多的农户对于耕地保护的积极性会相对较低,因此要使其更多更好地保护耕地资源,显然需要付出较高的经济补偿[18];而对于耕地拥有量较少的农户来说,其对耕地保护经济补偿标准的意愿会相对低一些。

社会资本是一种嵌入于个人行动者社会网络中的资源,它能够帮助行动者获得更多、更好的外部资源[19]。如果农户可以从种植耕地中获得多元配套的耕地补偿方式,这也会在很大程度影响农户的耕地补偿满意度。配套的补偿方式,例如包含社会保障、社会化服务、土地产权制度等在内的实质性帮助,能使农户在保护耕地以后更好地保障其基本生活和养老,农户的种植满意度提高,促进其进一步优化耕地利用方式[20]。

2.2 模型构建与变量选取

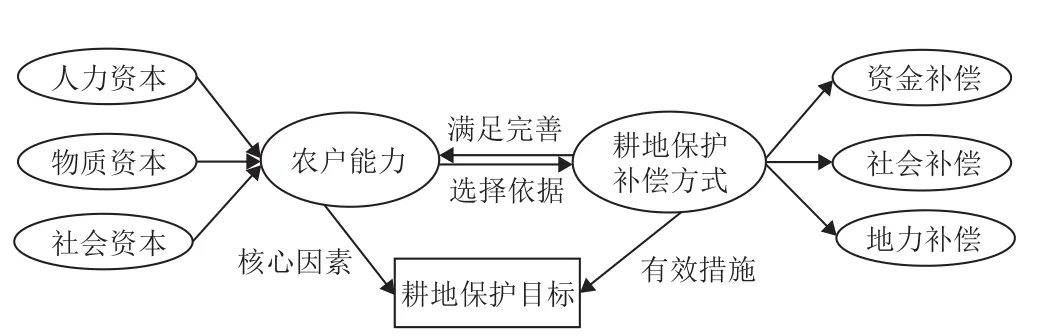

行为经济学指出,理性个体总是追求以最小的风险获得最大的收益,这为从农户能力视角研究农户耕地保护补偿方式偏好行为提供了理论依据。结合农户能力内涵和相关学者的农户行为研究成果,运用结构方程模型设计构建农户耕地保护补偿方式偏好决策模型,初始模型的设定如图1所示。模型中,农户能力的外源潜变量包括农户的人力资本(RL)、物质资本(WZ)以及社会资本(SH),耕地保护补偿方式的外源潜变量为资金补偿方式(ZJ)、社会补偿方式(SC)以及耕地质量补偿方式(DL)。各类变量之间的影响路径关系构成了农户耕地保护补偿方式偏好的内在逻辑机理,6个外源潜变量通过观测农户个体变量进行考察。

根据前文理论分析,本文用年龄(q2)、教育水平(q3)、种植意愿(q7)、施用绿肥量(q8)、耕地质量关注度(q9)、景观设计意愿(q10)、参加培训的多少(q11)和收入需求满意度(q12)来考察农户人力资本;从机械人力需求满意度(q13)、耕地规模大小(q14)、耕地质量情况(q15)和农田基础设施(q16)考察物质资本;用社会保障满意度(q18)、社会地位满意度(q19)、社会服务满意度(q20)和农业补贴和耕地保护补偿满意度(q21)来考察农户社会资本。另一方面,结合当前相关学者对耕地保护补偿方式的研究成果以及浙江省实际补偿情况,将各类具体补偿方式进行归纳,其中资金类补偿方式用现金(a)、农资种子补贴(g)和农业保险(d)观察,社会类补偿方式用土地产权明确和稳定(k)、社会保障(c)、种植技能培训(b)、农村社会化服务(e)、种植产品市场信息(j)考察,地力补偿方式用土地流转(f)、田块整治(h)和农田基础设施(i)考察。

图1 农户耕地保护补偿方式偏好初始模型Fig.1 The initial model of preference for rural households’farmland protection compensation

3 农户耕地保护补偿选择偏好影响因素:实证分析

浙江省从2009年开始耕地保护补偿试点探索,并于2016年全面铺开,每亩耕地最低可补偿60元。根据本文研究目的,笔者于2017年5—8月在杭州市富阳区、绍兴市柯桥区、宁波市北仑区和嘉兴市南浔区等区域进行随机抽样调查,采用问卷调查和入户访谈相结合的办法,共获得有效样本265份。调研区域均位于浙北平原区,经济发展速度快,耕地保护压力大,耕地保护补偿水平相对其他区域较高,但农户耕地种植收益与城镇居民收入差别较大,这更凸显出耕地保护补偿的重要。因此,样本区域具有一定的代表性,研究结果不仅对发达地区,亦对欠发达地区的耕地保护补偿机制研究有一定的参考价值。

3.1 样本基本情况

依据浙江省国土资源厅《关于全面建立耕地保护补偿机制的通知》,2016年杭州市、绍兴市、嘉兴市和宁波市分别出台耕地保护补偿机制相关实施意见。补偿标准因区域而有所差异,杭州市、嘉兴市和绍兴市耕地最高补偿每年分别可达600元/亩、130元/亩和80元/亩。宁波市属于计划单列市,耕地保护补偿、补贴资金由宁波市参照浙江省政策自行确定落实,具体做法是以奖代补资金实现差别化补偿,永久基本农田补偿标准超60元/亩,最高达100元/亩,一般耕地50元/亩。在被调查农户的区域分布上,离城市较近的近郊区域占35.09%,远郊区域占64.91%,属于传统耕地种植区,调查样本具有一定的代表性。从被调查者的基本特点来看,被调查农户以男性为主,年龄主要集中在40 ~ 59岁之间,占64.13%;文化程度以小学和初中为主。在耕地种植意愿方面,分别有22.26%的农户比较愿意和4.90%的农户非常愿意从事耕地种植活动,37.74%的农户却对耕地种植持一般态度,35.1%的农户不愿意进行耕地种植。

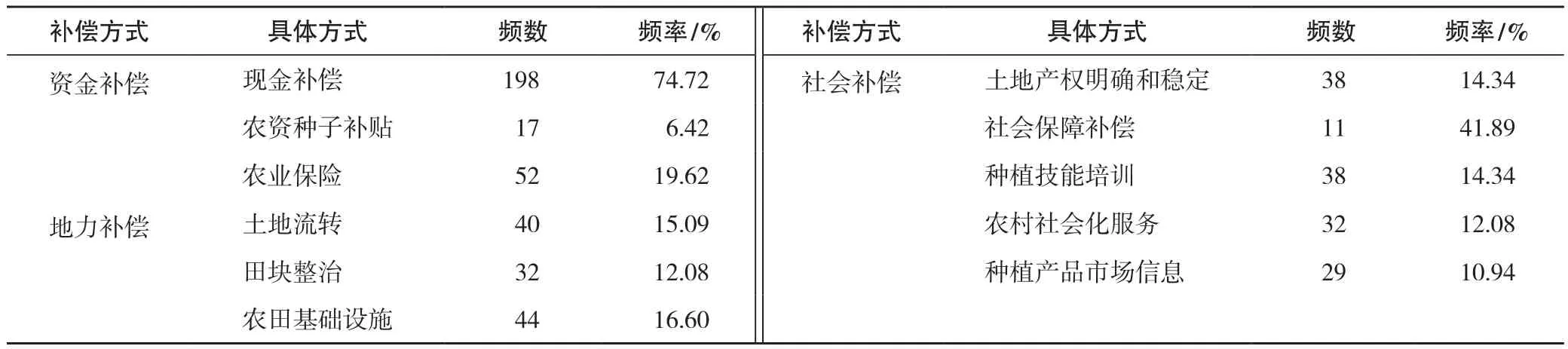

在农户耕地保护补偿方式偏好方面(表1),现金补偿是当前最受欢迎的补偿方式,占比约为75%;其次为社会保障补偿,占比约为42%,这两种补偿方式也是目前中国耕地保护中最常用的补偿方式。针对提升耕地质量的地力补偿占比较少,表明农户对土地的可持续利用意识欠缺。在社会补偿方面,地方政府可加强农村社会化服务以及提供必要的农产品市场信息,激发农户耕地种植积极性。

表1 农户耕地保护补偿方式偏好情况Tab.1 Preference for rural households’ farmland protection compensation

3.2 数据检验与模型修正

为了检验理论假设以及模型构建的有效性与客观性,并确保问卷回收数据较高的可靠性和有效性,本文在数据分析之前运用SPSS软件对数据进行信度与效度分析。通过统计检验,变量的KMO值为0.684>0.5,说明可以进行因子分析;研究数据巴特利检验的P<0.001,说明因子的相关系数矩阵为非单位矩阵,能够提取最少的因子同时又能解释大部分的方差,即效度可以;本研究中阿尔法值为0.7,数据信度良好。

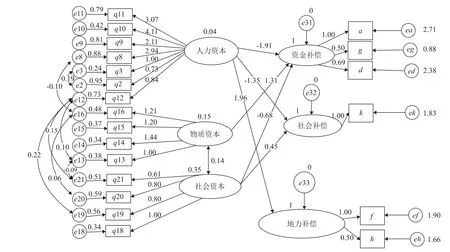

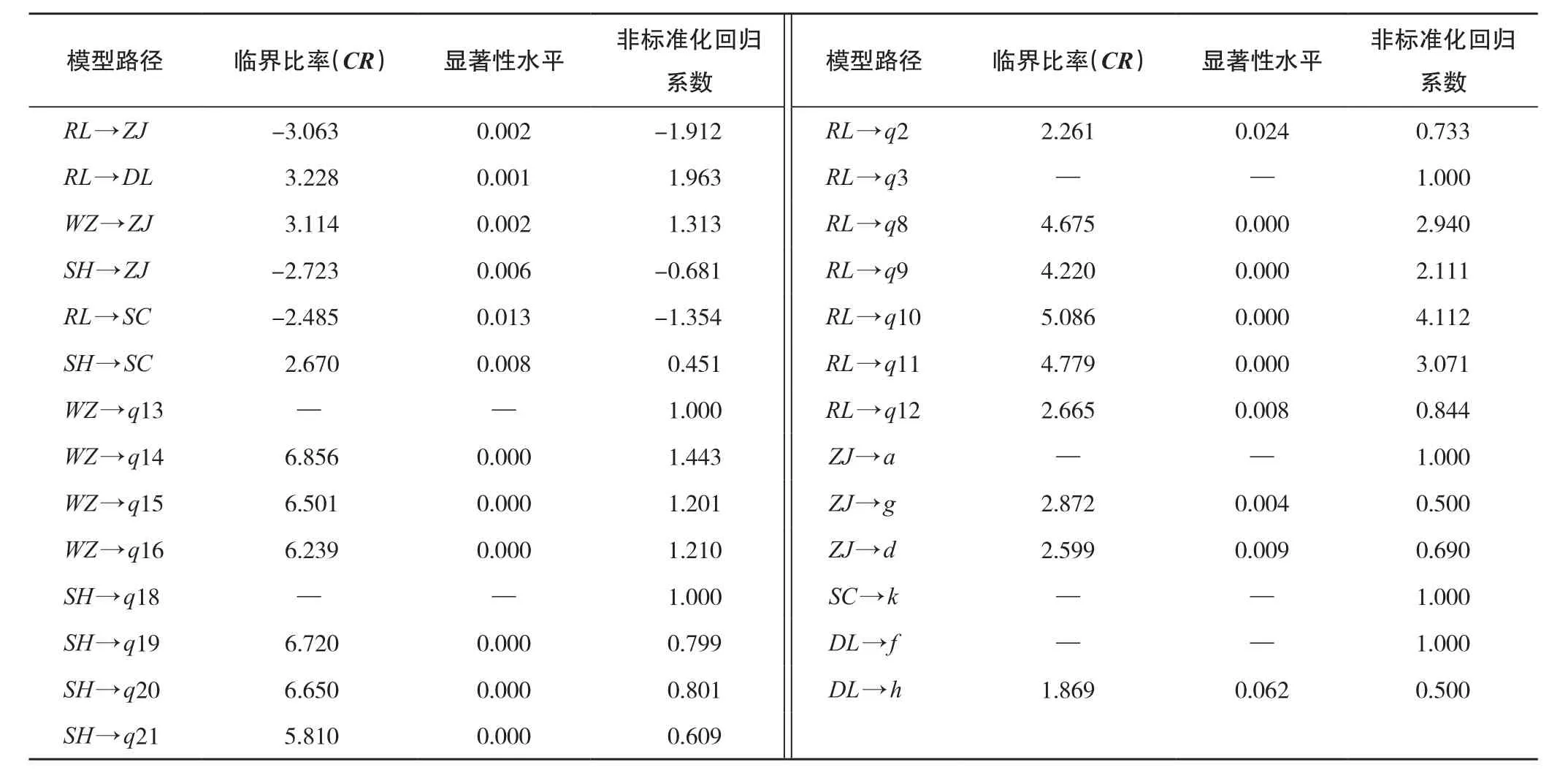

运用结构方程模型软件AMOS 21.0,采用最大似然估计法对初始模型进行估计。根据参数估计结果,WZ-SC、WZ-DL、SH-DL的路径参数不显著,同时部分潜变量的观测变量的系数未通过检验,按照系数为零概率的大小将这些路径分别剔除后再进行拟合;根据修正指数不大于7.882的修正原则,运用修正指数逐步增列变量误差间的共变关系,得到修正模型(图2)。

从表2可看出,经修正后的模型估计参数中除了DL→k的路径系数在0.1的水平上显著外,其他路径参数均在0.05的水平上显著。

3.3 模型评价

修正模型的评价包括对模型进行整体评价以及检验参数的显著性。当整体模型拟合优度检验达到可接受程度时,才能进行测量模型与结构模型的检验和解释。根据侯杰泰等[21]的研究,模型拟合指数遵循三个原则,在统计量检验中卡方与自由度的比在2~5之间;模型中的RMSEA小于0.08;模型CFI在0.9以上。从各项拟合指数结果可看出,模型的卡方与自由度之比为2.16,符合检验标准,除了RMR和GFI接近检验标准外,其他统计量检验指标均符合要求,模型整体适配度较好。模型的增值适配度指数均大于0.6,且接近理想指标1,同时模型的简约适配度指数均符合模型要求。这表明本文提出的修正模型是合理的,模型拟合结果较好。

图2 结构方程修正模型非标准化估计值Fig.2 The nonstandard estimation in structural equation modif i ed model

表2 估计参数检验结果Tab.2 The results of estimated parameter test

3.4 结果分析

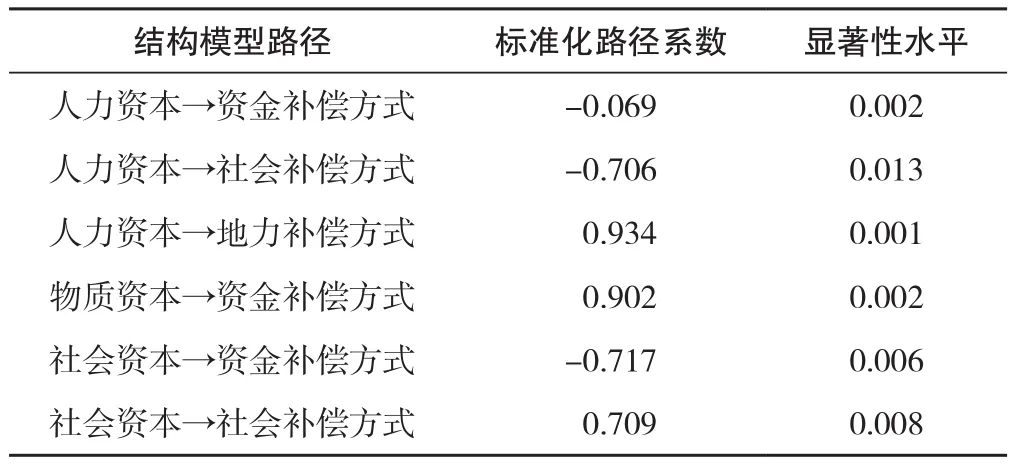

根据AMOS 21.0软件运行结果,汇总各潜在变量对农户耕地保护补偿偏好的标准化路径系数,用以表示各潜在变量对农户耕地保护补偿偏好影响的相对大小,结果如表3所示。

表3 结构模型标准化路径系数Tab.3 Model of evaluating the test results and path index

第一,人力资本对农户所有耕地补偿方式(资金补偿方式、社会补偿方式以及地力补偿方式)均有显著影响,其中人力资本对资金补偿方式、社会补偿方式和地力补偿方式的标准化路径系数分别为-0.069、-0.706、0.934,这说明人力资本对资金补偿方式影响较小,与社会补偿方式选择呈负相关,与地力补偿方式呈正相关。农户的人力资本主要受到景观设计关注度(标准化路径系数0.782)、参加种植培训技能数量(标准化路径系数0.563)和施用绿肥数量(标准化路径系数0.526)等因素的影响。较高的人力资本水平使得农民更加看重耕地质量建设,耕地保护生态意识更强,在耕地保护补偿方式上倾向于地力补偿方式。

第二,物资资本对农户耕地保护资金补偿方式的标准化路径系数为0.902,这表明,物质资本对农户资金补偿方式选择影响最大。研究表明,农户物质资本主要受到耕地规模(标准化路径系数0.693)、耕地质量情况(标准化路径系数0.609)以及农田基础设施(标准化路径系数0.562)等因素的影响。物质资本越多的农户,其对耕地规模扩大、提升耕地质量以及改善农田基础设施的期望越高,更倾向于选择资金补偿方式积累更多的物质资本。

第三,社会资本对农户资金补偿方式和社会补偿方式具有显著影响,其对资金补偿方式的标准化路径系数为-0.717,对社会补偿方式的标准化路径系数为0.709,这表明,社会资本越高,农户越不想选择资金补偿方式,更倾向于社会补偿方式。研究表明,社会资本主要受农户社会保障满意度(标准化路径系数0.717)、社会地位满意度(标准化路径系数0.535)以及社会服务满意度(标准化路径系数0.528)等因素的影响。社会资本越多,农户更加看重耕地的社会保障、农村社会化服务方面,倾向于社会补偿方式。

4 结论与讨论

本文在综述耕地保护补偿方式相关研究的基础上,基于森的能力理论,构建了农户耕地保护补偿偏好选择模型,通过问卷调查,运用结构方程模型对浙江省农户能力资本与补偿方式选择关系进行了实证分析。调查结果显示现金和社会保障是当前农户耕地保护补偿最受欢迎的方式。研究结果表明农户耕地保护补偿方式选择存在偏好,且农户的能力类型与补偿方式存在一定的逻辑关系。对于人力资本较高的农户,如教育水平高、重视农业技术的农户倾向于地力补偿;物质资本充足的农户,例如机械化水平高、耕地规模大、对耕地的质量要求高并重视农田基础设施的农户,希望给予更多的资金补偿;对于现有社会服务及农业补贴和耕地保护补偿满意的农户,他们对资金补偿方式需求较小,而需要更多的社会类补偿方式。基于研究限制,本文仅以发达地区为例进行实证,发展中和欠发达地区农户能力类型与补偿方式之间关系有待进一步实证。农户的能力水平如何衡量、农户的能力类型如何界定、不同能力类型农户的补偿方式如何匹配,这都有待于进一步研究。

中国耕地保护长期重视“约束性”保护和“建设性”保护,对“激励性”保护重视不够,建立耕地保护补偿机制作为一种“以奖代罚”的保护耕地的重要手段,可以更大地调动地方政府和农民耕地保护的积极性,促进耕地资源有效和可持续利用。当前中国耕地保护补偿的标准主要依据耕地保护级别而定,以现金补偿为主,忽视了耕地保护主体(农户)对补偿方式的诉求,是当前农户资金补偿偏好较大的诱因。不论从耕地保护补偿理论根源出发,还是耕地保护补偿效果出发,农户均应是补偿主要对象之一。本文研究已证明农户对耕地保护补偿方式选择偏好存在不同。因此,为更好地保障农户土地发展权益和调动农户耕地保护的积极性,提升农户耕地利用水平,耕地保护补偿方式设计应在现有的基础上,结合乡村振兴、城乡融合发展以及土地流转等农地农村政策,掌握农户生计需求,了解不同类型农户能力水平,进一步探索补偿方式的多元化,重视社会补偿和地力补偿方式。另一方面,应从提升农户能力出发,针对不同能力类型的农户设计不同的补偿方式。同时,中国可以学习国外相关补偿机制设计,在基础的补偿标准发放之外,根据耕地利用特点和区域社会经济发展水平,设计针对性的补偿项目,由农户自愿申请加入,补偿与考核并行,既保障了补偿效果,亦提升农户能力水平,同时逐步实现由被动补偿变主动保护,提升农户耕地保护意识。