改革开放40周年中国土地政策回溯与展望:城市化的视角

2018-08-17吴宇哲孙小峰

吴宇哲,孙小峰

(浙江大学公共管理学院,浙江 杭州 310058)

1 引言

历经40年改革开放,中国已然成为以城市经济为主体的现代化国家[1]。城市化率由1978年的17.86%提升到2017年的58.52%,有15个人口超过500万的大城市,国内生产总值超80万亿元,对全球的经济贡献约占三成,成为全球第二大经济体[2-3]。正如诺贝尔经济学奖获得者、世界银行前副行长约瑟夫·斯蒂格利茨所说,中国的城市化是影响21世纪人类社会发展进程的两件大事之一[4]。而独特的土地制度改革对中国城市化及其所带来的快速经济增长起到了极其关键的作用[5-7]。

从城市化的视角来考察,中国的土地制度改革大致经历了从农村到城市,再到城乡融合的过程:从家庭联产承包责任制开始,农村土地变为“公有私用”,农村生产力激活,为城市化奠定了资金、劳力等要素基础;土地使用权出让、转让等城市土地的一系列变革又激活了城市土地市场,土地资本功能得到了空前释放;目前,城乡两极的土地制度改革共同对城市化起到了强有力的推动作用[8]。毫无疑问,中国改革开放后的城市化发轫于土地制度改革,并影响着未来社会经济发展的可持续性。

当前,中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。我们看到美好一面的同时,更要冷静思考进一步发展所面临的矛盾问题,这与中国长期以来处在供给结构失衡、利用粗放这种不平衡不充分状态下的土地制度和政策有着密切的关系。在经济新常态与新型城镇化背景下,如何妥善解决诸如耕地保护与城市用地矛盾、建设用地利用粗放、工业用地供给过度、保障性住房供给不足等土地问题,以及与其相关的土地财政依赖、农民财产性收入低、流动人口进城落户困难等经济、社会问题?如何推动土地制度改革打破这种不充分不平衡的状态,取得新的突破?因此,有必要基于城市化视角,根据中国改革开放以来的社会经济发展背景,考察中国土地政策的演变特征及规律,并从城乡融合的方向展望未来城乡土地政策的变迁路径,以期为中国社会经济可持续发展贡献土地制度与政策改革方案。

2 中国土地政策回溯

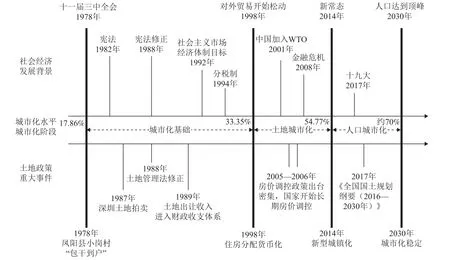

根据中国社会经济发展背景、城市化水平变化及土地政策重大事件,可将中国土地政策的演变大致分为三个阶段(图1):1978—1998年,农村土地政策主导的改革,奠定了城市化基础;1998—2014年,城市土地政策主导的改革,促成了土地城市化;2014年,城乡土地政策互动,人口城市化开始。三个阶段的划分以十一届三中全会、对外贸易松动、经济新常态等社会经济发展重大事件及家庭联产承包责任制、住房分配货币化、新型城镇化等土地政策重大变革为标志。

图1 中国社会经济发展背景与土地政策演变回溯Fig.1 Review of the background of socioeconomic development and the evolution of land use policy in China

2.1 1978—1998年:城市化基础

1978—1998年,中国城市化水平由17.86%提升到33.35%,社会经济发展首先得益于农村土地制度改革的红利,红利的释放为城市发展提供了资金、劳动力、原料等初始动力,中国经济面貌发生了根本性的改变,为中国后续的城市化快速推进奠定了基础[9]。尽管城市土地慢慢苏醒,但尚未得到真正激发,重大事件见表1。

以1978年改革开放和安徽省凤阳县小岗村18位农民的“包干到户”为农村土地激活的标志,随着1982年中国共产党第一个关于“家庭联产承包责任制”农村工作一号文件的正式出台,以及1982宪法明确承认农村集体土地所有权,农村土地逐步由“私有共用”与“公有公用”转变为“公有私用”,这极大地激发了农村生产力。据林毅夫测算,各项农村改革对1978—1984年的农村产出增长贡献率总和为48.64%,其中,家庭联产承包责任制的贡献率达到46.89%[10]。根据统计数据显示,1978—1998年,农村年人均纯收入从134元增加到2 090元①据《中国统计年鉴》(1999)统计。;人均收入的快速增长使农村绝对贫困人口、贫困人口发生率从1978年的2.5亿人、30.7%下降到1998年末的4 200万人、4.6%[11-12];1980—1998年,乡镇企业个数从142.5万个增加到2 004万个,乡镇企业职工数从3 000万人增加到1.2亿人②据各年份《中国统计年鉴》《中国乡镇企业统计年鉴》计算。。

相比于农村土地所焕发的活力,城市土地在1982年中国宪法“任何组织和个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地”的规定下,尚未得到激活。从1987年深圳发生的中国第一宗土地公开拍卖促使1988年宪法修正案对土地使用权转让做出修改:“任何组织或个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地,土地的使用权可以依照法律的规定转让”,到同年《中华人民共和国土地管理法》响应宪法所做出的第一次修正:“国有土地和集体所有土地使用权可以依法转让”“国家依法实行国有土地有偿使用制度”,国有土地使用权与所有权相分离,国有土地进入市场有了法律基础。此外还有国务院于1989年下发的《关于加强国有土地使用权有偿使用收入管理的通知》,准备将土地出让收入纳入财政收支体系。尽管如此,由于相关配套政策的缺乏,在1998年前城市土地活力并没有被真正激发,土地财政也仅仅是一种设想。

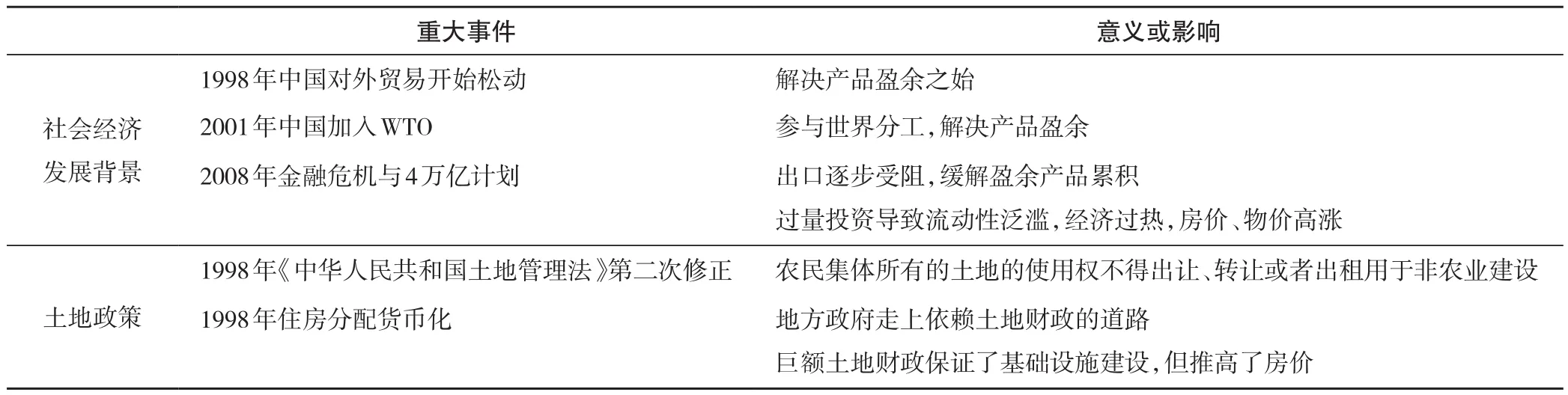

表1 1978—1998年社会经济发展背景与土地政策重大事件Tab.1 Background of socioeconomic development and major events of land use policy from 1978 to 1998

2.2 1998—2014年:土地城市化

1998—2014年,中国城市化由33.35%提升到54.77%,社会经济发展主要得益于城市土地制度改革,大量工业园区开发与住房分配货币化的“双轮”驱动促进了城市基础设施条件改善以及制造业的繁荣。因此,该阶段可被称为“土地城市化”,重大事件见表2。

经过农村土地制度改革的积累,中国进入农产品、轻工业品盈余时代,物美价廉的“中国制造”走出国门。1998年中国对外贸易总额达3 229.5亿美元,从1978年的第32位,上升到1997年的第10位[13],成为世界上开放程度最大的国家之一,对外贸易开始松动。由于工业用地充足的供应及1998年住房分配货币化后的巨额土地财政支撑,中国在2001年加入WTO后的短短8年里,制造业GDP从美国的1/3到超越美国,中国由此成为世界第一大制造业基地,经济增长突飞猛进[14]。然而2008年世界金融危机的爆发波及到中国的出口,虽然4万亿的强刺激计划以及之后的“家电下乡”挽救了中国宏观经济,缓解了产品盈余问题,但过量的投资又导致了流动性泛滥,2013年末中国外汇储备增至3.82万亿美元[15],房价、物价高涨。中国经济增长所依赖的“三驾马车”中的出口、投资已逐渐难见奇效,快速城市化及其背后的城市土地制度值得反思。

在此阶段,受城市土地出让与转让所带来的巨额财政收益影响,地方政府热衷于招商引资,兴建工业开发区。同时,房地产市场的兴起又开启了“土地财政”之门。经过1994年《关于深化城镇住房制度改革的决定》对出售公有住宅政策的实施、1996年《关于加强住房公积金管理的意见》对住房公积金管理体制的规范以及1997年《个人住房贷款担保管理试行办法》对住房贷款业务的全面启动等住房制度配套政策的积累,1998年《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的下发标志了中国住房分配货币化的开始,商品房与土地财政正式绑定,城市土地的权能被极大激活,地方政府逐步走上依赖土地财政的道路。而1995年美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗在《谁来养活中国》所抛出的中国粮食保护与建设用地的矛盾问题[16],促使1998年《土地管理法》第二次修订规定“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设”以及“耕地总量动态平衡”,致使建设用地供不应求,城市土地的资本作用不断加强。自1998年始,住房分配货币化与工业园区开发“双轮”驱动的土地城市化正式形成。

然而,随着2001年北京市申奥成功,房地产市场开始出现过热现象。2005—2006年,政府先后出台了10多项房市调控政策,中国自此开启了长期的房价调控时代。土地供给结构失衡、利用粗放问题也随之逐步显现:大规模工业园区不仅导致产能过剩,而且产生用地粗放、低效问题,又限制了住宅用地供给;耕地总量动态平衡、新增建设用地指标限制及单一的住房体系合力助推房价,土地财政得益但不可持续。土地供给结构错配及利用低效成为人口城市化远远滞后于土地城市化的重要原因[17]。

由工业园区开发与住房分配货币化“双轮”驱动的土地城市化持续到2014年,中国呈现出了新常态:在出口受阻,投资不能减的背景下,刺激内需成为必然。同年,为适应中国经济新常态,中国提出以人为核心的新型城镇化。新型城镇化的核心问题,是土地城市化阶段所遗留的流动人口问题,市民化是这个阶段城镇化的核心内容[18],这标志了中国城市化进程从土地城市化转向人口城市化。

表2 1998—2014年社会经济发展背景与土地政策重大事件Tab.2 Background of socioeconomic development and major events of land use policy from 1998 to 2014

表3 2014年后的社会经济发展背景与土地政策重大事件Tab.3 Background of socioeconomic development and major events of land use policy after 2014

2.3 2014年:“人口城市化”开始

进入21世纪以来,经济及人口学家普遍认为,中国的经济与人口已双双进入“新常态”,这将决定未来中国城市及社会经济发展的道路、模式和步伐[19]。2014年新常态及新型城镇化的提出代表了中国城市发展正式进入“人口城市化”阶段,重大事件见表3。根据统计显示,预计到2030年,中国人口达到顶峰,城市化率达到70%左右,人口城市化将趋于稳定[20]。但由于土地城市化的政策影响惯性,人口城市化面临着两大问题:内需刺激的主要对象——流动人口,尤其是农业转移人口面临住房保障、户籍、社会融合等问题;长期存在的土地供给结构错配及利用低效阻碍了流动人口进城落户。

经济新常态意味着中国经济结构需要调整。“三驾马车”中的出口在2008年金融危机后增长严重减弱,在投资不能减的同时,必须依赖刺激内需来拉动经济增长,流动人口的内需拉动成为必然。响应经济新常态而提出的新型城镇化,核心是人口城市化,重点则是流动人口,尤其是农业转移人口的市民化。而流动人口一直是具备巨大消费潜力的群体,而且也是城市发展、经济增长的重要动力。2012—2017年,虽然有8000多万农业转移人口成为城镇居民,但在2017年末中国仍有2.87亿农民工。特别是农民工在住房保障、子女教育、医疗保险等方面与城市户籍居民存在极大差异,这不仅会抑制其消费力,而且会促使原来农村与城市的老二元结构转化为城镇内部户籍居民与流动人口的新二元分割,进而阻碍社会融合[21]。

为保障人口城市化顺利进行,2015年十八届五中全会提出“使1亿左右农民工和其他常住人口在城镇定居落户”,2017年十九大提出“多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”,同年的《全国国土规划纲要(2016—2030年)》对土地供给结构及利用模式制定了长远的战略规划。这说明,流动人口进城落户已成为人口城市化的重心,城乡土地制度应配合人口城市化建立与加强系统的互动协同。

3 2030年中国土地政策展望

中国城市目前正处于人口城市化阶段,据《中国流动人口发展报告(2017)》显示,2016年末,中国流动人口规模达2.45亿人,占总人口的18%,相当于每6个人中有1个是流动人口;2011—2016年,跨省流动人口比例高达63.5%,仍是当前人口迁移的主流[22]。随着愈来愈剧烈的大规模人口迁移,城乡互动也将更加频繁,进城落户与乡村振兴是摆在土地制度改革面前的难题。城乡土地制度能否达到从理念到实践的一致,将是人口城市化成功的关键,也将是未来中国城乡协调、经济可持续增长、社会融合等良性发展的基础。

至2030年,中国人口将达到顶峰,城市化率将达到70%左右,人口城市化也将趋于稳定,据此展望2030年前的中国土地政策:土地制度改革已进入到城乡融合的新阶段,流动人口进城落户及其住房需求是土地政策关注重点。因此,在人口城市化进程中,土地制度改革应始终坚定以人为本的精神,推进包容性的城乡融合式发展:以进城落户及乡村振兴为导向,优化耕地保护策略,协调耕地与建设用地关系,推进农村承包地与宅基地改革;加大住宅用地,尤其是保障房的供给力度,建设覆盖全群体的住房供应体系。从城乡两极分别来看,城市土地政策重点探索合理的住房长效机制,满足新市民住房需求并保证土地财政可持续;农村土地政策重点推进承包地与宅基地改革,确保持续且效率的农业生产,对自愿退出土地的农民配套市民化措施。

3.1 城乡融合的土地政策

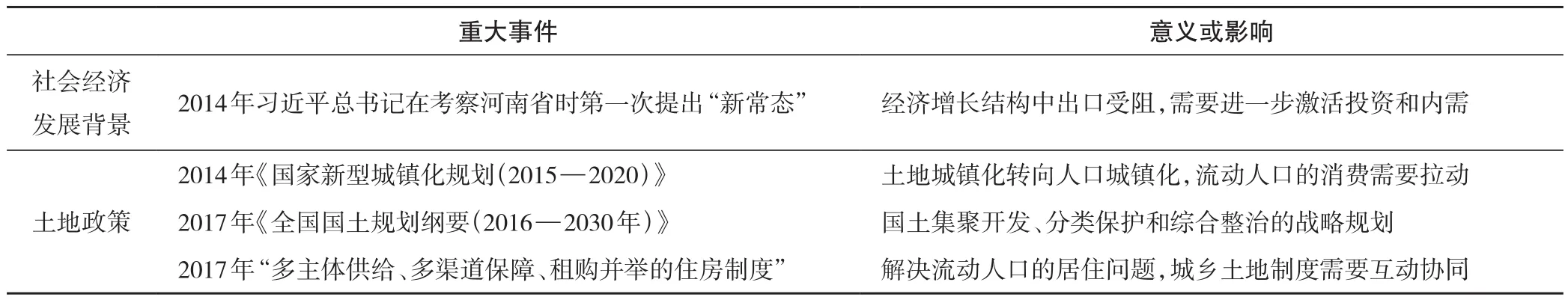

从宏观的城乡融合视角设想2030年人口稳定前的土地政策,应以流动人口进城落户及乡村振兴为导向,配套城乡互动的土地政策(图2)。

图2 城乡融合的土地政策Fig.2 Land use policy based on urban-rural integration

农村人口“离村”与“进城落户”的衔接是关键发力点:宅基地三权分置改革在增加农村人口的财产性收入的同时,有利于温和、渐进且稳定地实现宅基地退出;覆盖全群体的住房供应体系和以房产(保有)税为主的住房税收体系,有利于城市新市民住房的建设及资金保障。

值得注意的是,保障房缺口需要更多的建设用地,而这又涉及到耕地保护与建设用地供给的关系。中国当前的耕地保护策略存在诸如占用优质农田、忽视耕地质量、制度成本较高等问题,考虑对耕地保护策略进行调整:优先划定永久基本农田,实行最严格的控制性规划,严格限制转用,避免牺牲耕地质量换取数量平衡问题出现;其次以耕地总量动态平衡来调整一般耕地与建设用地的关系[23-24]。耕地保护策略调整不仅有利于耕地严格保护,而且为保障房供给提供路径。

除此之外,强调农村人口进城落户不代表对农村土地的放弃,承包地制度改革的重点是配合乡村振兴,留住愿意继续从事农业生产且持续提高土地生产能力的人,他们将是农业现代化发展,乃至乡村振兴的重要基础。

3.2 城市土地政策

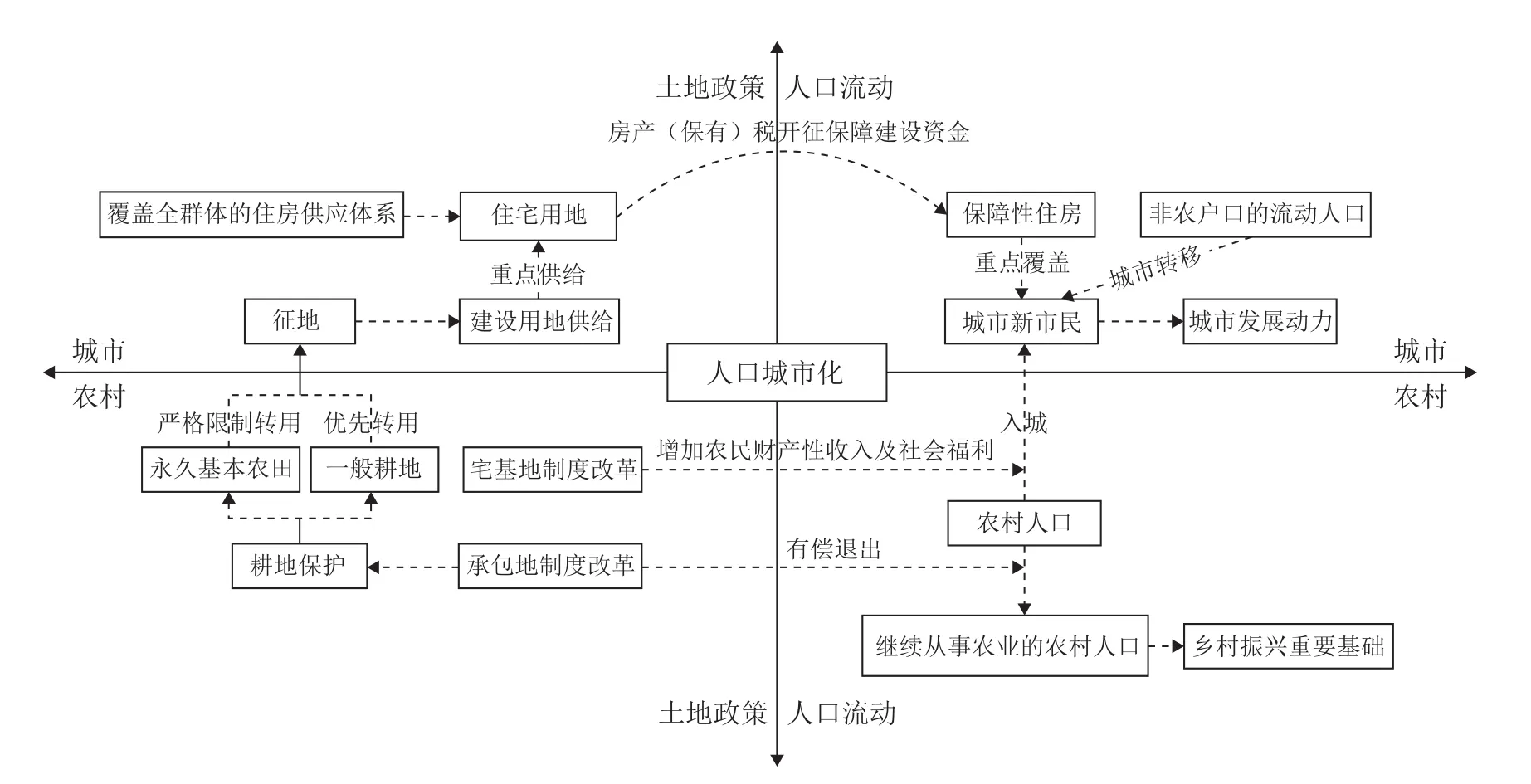

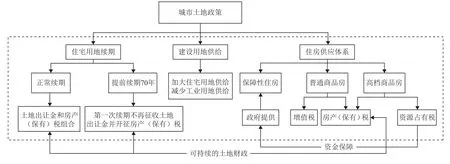

为保证流动人口进城落户、土地集约及有效管理,城市土地政策应重点关注覆盖全群体的住房供应体系、土地财政可持续性、建设用地集约利用等问题,可从建设用地供给结构、住房供应体系、住宅用地续期三方面推进(图3)。

图3 城市土地政策Fig.3 Urban land use policy

在建设用地供给问题上,为扭转以往工业园区粗放用地模式并满足新市民住房需求,应减少工业用地供给并加强集约利用,加大住宅用地供给。在住房供应问题上,形成保障性住房、普通商品房、高档商品房互补的住房供应体系以及相配套的增值税、房产(保有)税、资源占有税的住房征税体系:对高档商品房征收资源占有税、房产(保有)税;对普通商品房征收增值税与房产(保有)税;保障性住房供应给低收入群体,尤其是农业转移人口,由政府对高档住房征收的资源占有税来保证保障性住房的建设资金[25-26]。这既可调节房价、租金,又减少了2030后年轻劳动力人口的经济负担,更保证了土地财政可持续及保障房建设资金。在住宅用地续期问题上,到2030年人口高峰、城市化稳定时,增量土地财政将难以为继。有学者设想了存量土地财政下的住宅用地续期方案:对在2030年前提前续期70年的住宅,第一次续期不再征收土地出让金并开征房产(保有)税;对在2030年后正常续期的住宅,到期以折抵形式,将土地出让金和房产(保有)税组合,按照一定比例征收[27]。

3.3 农村土地政策

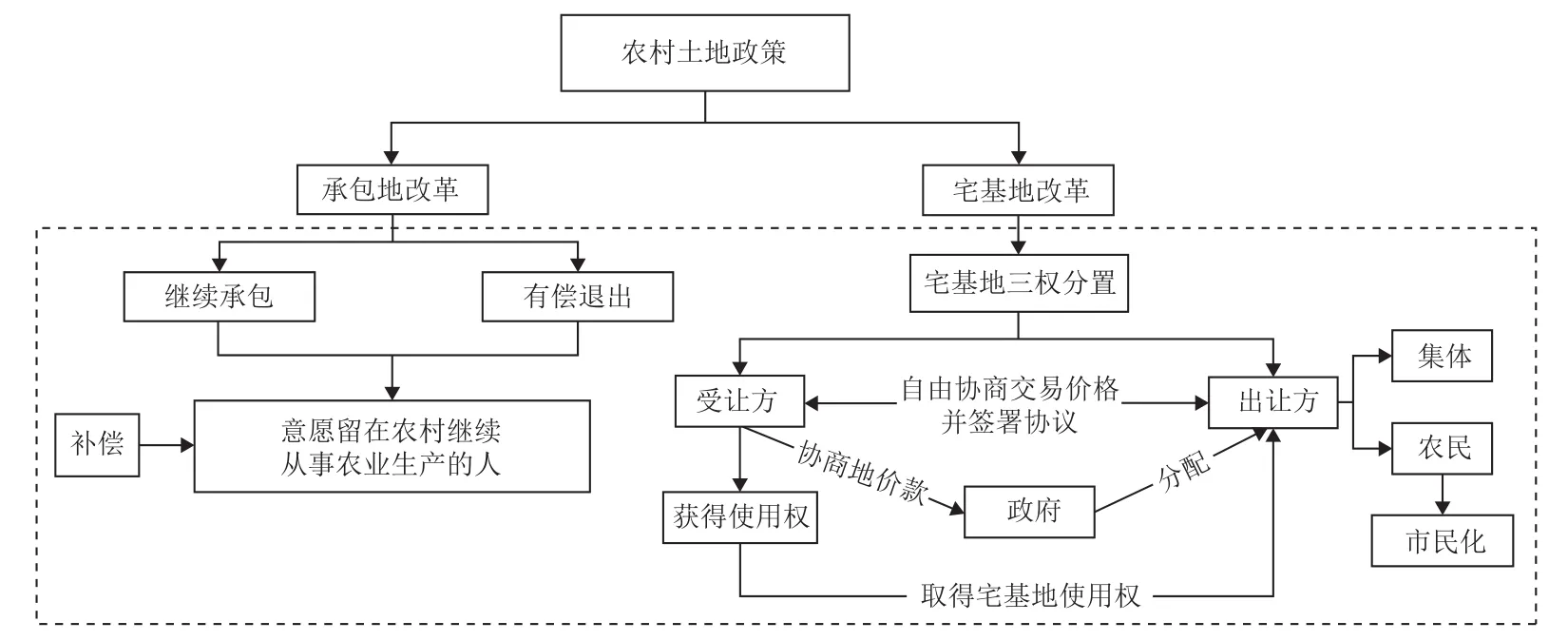

中国农村改革已步入深水区,农村土地改革是其关键。从城市化视角,尤其是人口城市化角度来看,农村土地政策能否适配农村人口落户城市、乡村振兴将十分重要,而重中之重则是承包地与宅基地改革(图4)。

图4 农村土地政策Fig.4 Rural land use policy

在党的十九大上,习近平总书记提出“实施乡村振兴战略”、“保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年”、“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。乡村振兴离不开“三农”,农民理应是乡村振兴的主人,农村土地经营承包权在愿意从事农业生产的人手中方可得到价值实现。因此,应落实《中华人民共和国农村土地承包法》的规定,尤其是第二十六条“承包期内承包地的交回和收回”以及第四十三条“承包方在承包地上投入而提高土地生产能力的补偿”。通过探索承包地有偿退出机制,收回闲置或低效承包地,流转给从事农业生产的人;对继续从事农业生产且能持续提高土地生产能力的人进行相应补偿以提高农业生产积极性。

在人口城市化的时代,宅基地已很难保持单一的“生活保障”角色。随着宅基地三权分置改革的推进,宅基地对农民财产性收入增加及社会福利改善的作用将十分重要。因此,本文设想宅基地三权分置改革方向,主要是宅基地使用权转让:转让时,出让方与受让方自由协商交易价格并签署协议;受让方将协商地价款交付政府代管,政府将收到的地价款按照一定比例在农民和集体(合为出让方)之间进行分配,并配套市民化措施;受让方同政府签订协议获得与城市住宅用地近似的原宅基地使用权[28]。

4 结论

本文从城市化视角对中国土地政策进行了回溯与展望,可以看出,中国土地政策从早期积累到快速、粗放,再到追求结构平衡、利用充分,是一条清晰的发展路径。而随着2030年中国人口达到顶峰、城市化进入稳定期、人口与产业对土地需求逐步稳定,覆盖全群体的住房体系将愈加完善,工业生产在世界级先进制造业集群的引领下将实现绿色转型,土地财政也将从增量财政转为以房产税为特点的可持续存量财政,乡村振兴与美丽乡村更将成为常态。循着这条土地政策的变迁路径,未来可期:提倡以人为本和生态文明精神的城市化与乡村振兴并驾齐驱的城乡融合将成为中国远期土地政策的重要方向。